-

南信6市の青少年補導活動連絡協議会

南信6市青少年補導活動連絡協議会が24日、伊那市役所であった。補導委員ら約60人が集まり、各市の補導員活動の課題について意見を交わした。

冒頭、当番市の伊那市少年補導委員会・丸田旭雄会長は、インターネットや携帯電話による犯罪など子どもを取り巻く状況に触れ「地域の子どもは地域で守ることが、地域をよくすることになる。問題点を出し合い、活動に生かしてほしい」とあいさつした。

議題は▽補導活動中の声かけの仕方▽合併による補導委員の定数と活動窶狽ネど4市から5項目。

伊那市が提出した子どもの登下校の安全と補導委員のかかわりについて、他市から「自宅前を通る子どもと顔見知りになる」「賛同者の協力を得て、自動車に『安全パトロール中』のステッカーをはっている」など地域ぐるみの取り組みが挙がった。

また、茅野市から「勤めている人が多く、出てくるのが大変」と協議会の規模縮小が提案された。「お互いの体験や経験を出し合うことで、吸収できることがある」「必要に応じて、協議会を開けばいいのではないか」など両論の意見が出され、来月の会長会で再度、協議することになった。

そのあと、護国寺=東春近=の杉田寛仁住職による講演「こころの補導」を聞いた。 -

防犯功労者表彰報告

19日に塩尻市で開かれた地域安全フォーラムで防犯協会連合会・防犯栄誉銅賞を受賞した伊南地区事業場防犯協力会会長、伊南防犯連合会副会長の山浦義人さん(80)=駒ケ根市北町=が21日、駒ケ根警察署を訪れ、向山静雄署長らに受賞を報告した=写真。山浦さんは「(受賞は)突然のことで驚いている。警察や関係者の皆さんの活動に対して贈られるべきもので、私がいただく筋のものではないが…」と控えめに喜びを語った。

山浦さんは「車上狙い警戒中」のステッカーや「防犯推進員」のプレートを製作・配布してきたほか、暴力団や外国人不法就労防止問題にも積極的に取り組むなど、地域の安全運動や防犯活動を率先して行ってきた。 -

上伊那地方事務所、「原油高相談窓口」設置

県は、原油価格の上昇で経営が圧迫されている中小企業を対象に21日、「原油高相談窓口」を設置した。県庁の商工部ビジネス誘発課(026・235・7200)のほか、上伊那地方事務所商工雇用課(0265・76・6829)でも相談に乗る。

支援策は、経営健全化支援資金・中小企業振興資金などの融資制度のほか、工業技術総合センターによる省エネなどの技術相談、技術アドバイザーの派遣、コストアップ対応への経営アドバイスができる専門家の派遣などを用意している。 -

レントライフが全国会議を開催

不動産賃貸管理のレントライフ(本社・伊那市、淺川透会長)は20日、東京都西新宿のエステック情報ビルでフランチャイズ(FC)展開するレントライフネットワークの全国会議を開催した。北海道から奈良県まで約20の直営店・FC店が参加。大手コンサルタント会社・船井総合研究所が05年春から開始したレントライフセミナーで、同社の事業内容を知る業者が増え、新たに神奈川県横浜市と静岡県清水町の2社がFCに加盟した。直営店・FC店で合計22店舗展開になった。

会議では、「地域一番店」を目指して、不動産業の重要なツールになっているインターネットホームページの強化の方向性や、物件の仕入れ方法・管理方法などを、直営店を中心に各店舗の実情を紹介し合いながら議論。有効なノウハウを掘り起こして全国で駆使していくことを確認した。

賃貸管理は、従来の売買・賃貸の仲介を軸にした不動産事業の枠を超えて、集客・入退去から家賃や物件の管理、入居者の日常的クレーム処理などまでを行う新たな事業。マンション建設を行う建設会社や、賃貸物件のリフォーム会社などからも注目されている。

船井総研も、この業態に注目し、不動産事業の新しい形として、淺川会長などを講師にしたレントライフセミナーを、毎月、東京・大阪など全国各地で開催している。

淺川さんは船井総研のセミナー開催に合わせて自身の体験をもとに賃貸管理業の構想をまとめた「不動産業崩壊」(ビジネス社刊)を出版。東京の書店で大きく陳列されるなど注目を集めており、この書籍を通じてレントライフを知り、FC加盟の問い合わせをする会社も多いという。

新たに加盟した横浜市都筑区のリフォーム会社社長は「伊那市に行ったが、あの山の中で、業界の状況やインターネットなどに関して、柔軟で現代的な思考をしていることに驚いた。伊那市の本社で考えたことは都市部でも必ず通用すると思い加盟した。従来の大手のFCと違い、地場の企業の優しさを感じる」と話した。 -

駒ケ根ライオンズクラブ例会千回記念の寄付・寄贈

駒ケ根ライオンズクラブ(北原公和会長)は21日夜、千回目の記念例会を市内のグリーンホテルで開き、駒ケ根市に歓迎広告塔を寄贈したほか、世界の視覚障害者を支援する国際的プログラム「視力ファーストII」への献金としてライオンズクラブ国際協会に5千ドルを寄付した。

北原会長はあいさつで「42年前、結成当時の会員は22人だったが、現在は72人にまで増えてきた。地域社会にさまざまな貢献を重ねつつ、先輩たちが培ってきたクラブだ。駒ケ根の自然環境保全に力を入れ、今後もさらに積極的に社会奉仕活動にまい進していこう」と述べた。

寄贈された広告塔は高さ約5メートル。飯坂の伊南バイパス道路脇に立てられている。 -

第42回駒工祭

駒ケ根市の駒ケ根工業高校で23日まで第42回駒工祭が開かれている。テーマは「それいけ!テツぱんまん窶狽レくたち地球環境を守るんだ」。工業高校らしく、生徒らの製作した機体によるロボットコンテストや、授業で学んだ技術を来校者に体験してもらう「ものづくり体験」などが行われているほか、クラス展、クラブ展など校舎の内外で多彩な催しが行われている。

体育館で行われる第14回文化祭ロボットコンテスト「バルーンファイト」には各クラス2台ずつのロボットがエントリーし、コートの中で互いに風船を割って得点を競う。ゲーム時間は6分間。風船は色によって得点が異なる。22日は1次リーグ、23日は決勝リーグを戦う。

22日の1次リーグでは、各チームのオペレーター担当の生徒がリモコンを手に懸命にロボットを操縦し、時間内に1つでも多く風船を割ろうと熱戦を繰り広げた=写真。ポン、ポンと順調に風船を割っていくロボットがある一方で、ゲーム途中でトラブルのため動かなくなるロボットもあり、見詰める同級生らから「どうした、もうリタイアか」とやじが飛ぶなど、真剣な中にも楽しく対戦が行われていた。

23日の一般公開は午前10時縲恁゚後3時。 -

空圧駆動エアポンプ

アルプスエア(飯島町)などが共同開発

飯島町の自動化機器開発メーカー・アルプスエア(米山達夫社長)が埴科郡坂城町のさかき技術交流研究会(宮澤義茂代表幹事)と共同開発していた空圧駆動エアポンプが完成し、22日から始まった坂城町工業展で初めて公開、注目を集めている。特許出願中。

原料液や燃料など2種類の液体を同時に吸引・噴出(混合も可能)できるポンプで、圧縮空気で制御・可動することが最大の特徴。電動モーターを使用するポンプと違い、雨水にさらされる屋外での使用や、スパークによる爆発の危険性がある揮発性の液体などにも使用できる。衛生上繰り替えし洗浄が必要な食料品生産工場などにも向いているという。

同様のポンプは海外や日本の大手メーカーで従来も製造されていたが、高価格で、操作も難しかった。自前のテクノセンターを持ち、管内の製造企業の共同開発に熱心な坂城町のさかき技術交流研究会は、03年の11月からこのポンプの共同開発に挑戦。外国製品にヒントを得て開発を進めたが、空気圧によるポンプの制御が難しく、さかきテクノセンターで講師をしていたアルプスエアの米山さんが、長年培った空圧制御の技術を活かして、04年12月から開発に加わった。

従来はアルミ鋳造製のポンプ本体の中に組み込まれていた制御装置を外付けにし、空気圧で液体を吸引するダイアフラムというゴム製の膜を往復作動する形にした窶狽ネどにより構造の簡易化が可能になり小型化と低価格が実現した。価格は従来製品の2分の1から3分の1を見込んでいる。

米山さんは、駒ヶ根市の製造メーカーを退職後、飯島町鳥居原で、自動化・省力化機器の研究開発を行っている。 -

第8回美空ひばり歌の里まつり

全国の美空ひばりファンが集う第8回美空ひばり歌の里まつりが22日、箕輪町松島の伊那プリンスホテルであった。ファン約250人は、美空ひばりの名曲の数々に包まれ、次々と繰り広げられる舞踊や歌唱のステージをたん能した。

三日町に美空ひばり歌の里が開館して9年目。恒例のまつり(ディナーショー)は、今年はひばりさんの17回忌でもあるため、楽しくにぎやかな祭りにしたいと実行委員会(小沢さとし委員長)で準備してきた。

ゲストコーナーは、ひばりさんの妹で歌手の佐藤勢津子さんによる歌や思い出話などがあり、元「ひばり&スカイ」の演奏、英語で歌うクリスチャベスさん、イントロゲームコーナーには関西で活躍する華乃家一座らを迎えた。

舞踊や大正琴、生演奏やカラオケによる歌唱など出演者は100人近くにのぼり、初めて沖縄からも参加。歌を口ずさんだり、写真を撮ったり、出演者も来場者も一緒に楽しんだ。 -

箕輪町安協がミニ人波作戦

箕輪町交通安全協会(小林交右会長)は20日朝、交通安全啓発のため、町内の153号線バイパス沿いで桃太郎旗を立ててミニ人波作戦をした。

年4回の全国交通安全運動の各運動時期の間にも啓発活動をすることで、安全運転やシートベルト・チャイルドシート着用などを徹底しようと、交通安全協会が独自でミニ人波作戦を計画した。

伊那警察署、箕輪町警部交番、町安協の執行部、分会長、女性部長ら約30人が参加。出勤時間に合わせ午前7時半から8時までの30分間、「シートベルト」などと書いた旗を掲げて啓発した。

8月に南箕輪村安協が実施。11月は伊那市安協が予定している。 -

上農美術展

上伊那農業高校同窓会の「上農美術展」が22日、同窓会館「日出る会館」で始まった。23日までの2日間で、同窓生の絵画や陶芸、写真などのほか、3学年の生徒による書道、刻字などを展示している。

上農高校が現在地に移転する前の卒業生にとって現在の高校はあまりなじみがないため、同窓会館で美術展を催し、人が集まり、新しい上農の姿も見ることが出来る機会をつくろう-と、高校の文化祭「上農祭」に合わせて開き今年で7年目になる。

芸術の趣味を持つ地元に暮す人を中心に出品を呼びかけた。同窓生が育てた菊が会館入り口を飾り、展示スペースには洋画、日本画、水墨画、木彫、陶芸、写真、表装、華道、手芸などの作品がずらりと並んでいる。

23日は出品者が集まり講評も予定する。展示は午前9時縲恁゚後4時。 -

ながた荘周辺に植栽

みのわ振興公社は21日、春から秋にかけてながた荘周辺を花で彩ろうと、日本スイセンやシュウメイ菊の植栽作業に取り組んだ。

町内外はもちろん県外からも利用者が訪れるながた荘周辺に花を植え、長田の自然と共に花を楽しみ、心をいやしてもらおうと計画した。

ながた荘とながたの湯下の駐車場土手に日本スイセンの球根1500球を5列くらいに、ながた荘食堂外壁南側の竹林周辺にはシュウメイ菊のピンク色を中心に150鉢を植えた。ながた荘への坂道沿いには今年の梅雨明けころに黄色のスイセンの球根をすでに植えてある。

土手への球根植えは、土が固く石もあるため穴を掘る作業だけでも大変だったが、社員は春に土手一面に咲くスイセンを楽しみに作業に精を出していた。

公社では、ながた荘西側斜面に芝桜も植える計画で、「赤色の芝桜を譲ってください」と話している。公社(TEL79・0328)へ。 -

高校改革プランを考える高校生集会

高校改革プランに対する率直な意見を聞いてほしい窶狽ニ高校生自らが企画した「高校改革プランについて考える高校生集会」が22日、伊那市の伊那北高校であった。県内の公立20校から約150人の生徒が集い、米澤修一教育次長など県教育委員会4人に、生の声をぶつけた。

各校生徒からは、多部制・単位制の配置や財政問題との関係、30人学級に対する疑問や意見などが相次ぎ、高校改革プラン推進委員会に対しても「高校生が傍聴できない平日にするのでなく、平日の夕方や休日にしてほしい」という声があがった。

県教委は、それぞれに回答しながら、「“どうすればよいか”を考えることの難しさは感じてもらえたと思う」とした。

集会の実行委員長、伊那北高校の滝澤文那さん(17)は「高校生は未熟で責任能力がないため、個人では到底解決できない問題。しかし今回は、高校生の声に耳を傾けることが“教育”だと考え、行動してきた」と話し、この問題だけでなく、高校生が主体的に発言できる場の継続を要求。

県教委は「検討していきたい」とし、具体的約束は避けたものの、高校生の思いを受けとめた。

今回の発言は集約し、推進委員会や知事、県教委などに送り、プランに高校生の声が反映されるよう働きかけていく。 -

信大農学部で「落葉松祭」 きょうまで

南箕輪村にある信州大学農学部の大学祭「第51回落葉松祭」が22、23日、一般公開されている。地域に根ざした大学祭を目指し、学生だけでなく、地域住民と交流を図る内容を組んだ。

南箕輪村で朝市を開いている「輪の会」による朝市、伊那谷で活躍する音楽グループとのジョイントコンサート、一般と学生チームのスポーツ大会、天文ボランティアサークル「すばる星の会」の協力を得た星空観測などを企画、地域住民との結びつきを強めた。

目玉の一つ、体験型研究室発表では、教授・助教授が▽野生動物の獣害▽食品の安全性▽『くつろぎの森』を歩こう窶狽ネど研究成果を講義、展示、イベントの形式で紹介。

砂防緑化工学研究室の宮崎敏孝教授は、04年度に卒業した秋山晴紀さんの研究をもとに「三峰川上流域の在来イワナ・放流イワナの分布について」を報告した。

三峰川流域は在来イワナと放流イワナが混在する状況で、在来イワナ保全のために三峰川流域の105地点で分布を調査した(04年6窶・2月)。その結果から、放流されていない区域では在来イワナが約7割を占め、えん堤など人工構造物で守られている実態が明らかになった。在来イワナを保全するには「放流区域を拡大せず、下流に縮小すること」を提案。また、在来を意識し、可能ならば残すという理念を持った養殖場での体制づくりの必要性も挙げた。

23日は朝市(開始時刻午前8時)、人工林造成など研究成果報告会(9時)、ダチョウの卵料理が食べられる企画(10時)、ジョイントコンサート(午後1時)などがある。

構内には飲食の出店も数多くあり、にぎわいを見せた。 -

男女共同参画社会づくりをめざして市民のつどい

男女共同参画社会づくりを目指す「2005伊那市民のつどい」(市・実行委員会主催)が22日、市役所であった。各区、女性団体などから約140人が出席。「男女がお互いに人権を尊重し、自由な選択に影響を及ぼさないように配慮する」など3項目をアピールした。

4月に市男女共同参画推進条例が制定され、市民、事業者、教育関係者らが自らの問題として認識し、行動できる取り組みが必要となっている。

あいさつに立った宮原達明実行委員長は女性の消防団員や区会議員の登場に「着実に前進している」としながら、女性の意識の変革も求めた。

分散会では「地域と家庭で考える男女共同参画」をテーマに意見を交換。区会議員の選出方法の話題に「まずは女性も出かけて勉強し、活動に加わる」という意見も出ていた。

また、講談師宝井琴桜さんが「女もいきいき、男もいきいき」と題して基調講演。講談界で初めて女性真打ちに昇格した宝井さんは、先輩から「お嫁に行くのが幸せ。やめなさい」と言われた経験を交え「やってみなければ、わからない。性別で決めるものでない」と張扇をたたきながら話した。 -

男女共同参画社会に向けて

高遠町男女共同参画推進委員会(伊藤のり子委員長)は21日夜、第3回研究集会を町総合福祉センター「やますそ」で開いた。松本大学総合経営学部助教授の白戸洋さんが「ほんわかあったかい地域づくり 女性と男性のきょうあした」と題して講演。委員や地域住民約80人が集まり、共同社会の確立からなる地域づくりの重要性に理解を深めた。

男女共同参画は「住みやすさにつながる」とした白戸さんは「地域のために考えるのではなく、自分がどう生きるか考えることが、地域づくり」と強調。「意識が行動を変えることはない。行動が意識を規定する。まずは何かをやり始めることが大切」と、地域再構築のための意識変えの必要性を訴えた。

男女共同参画について、「人は一人では生きていけない。共に生きていくことが重要」とし、「人口の半数の女性を取り除けば、社会が成り立たないことは当たり前。性別や人種関係無く、一人の人間として考え、その人の個性を生かしていく発想をもち、共生社会として考えるべき」と述べた。

伊藤のり子委員長は「男女間の性差を感じることが少なくなってきた。互いに思いやりの気持ちを持って良い人生を送ってもらいたい」とあいさつした。 -

三峰川にかかる水路橋改修で虹橋の色は茶色

高遠町の河南と伊那市の美篶芦沢を結ぶ、三峰川にかかる水路橋(通称虹橋)の改修に伴い、橋の色彩を検討する会の第4回が21日あり、前回絞り込んだ6色から、委員や地域住民らのアンケート結果を踏まえて、茶色にすることで意見がまとまった。

事前のアンケートは、検討委員である地元の町内会や関係団体の会長が住民などの意見を集約して、前回までに選定した6色のいずれかに1票を投じた。青と茶色が同数で最も多く、1票差で濃赤色だったことから、再度3色で検討。「城下町らしい、落ち着いた色」「自然に合った色」との理由で、茶色に決まった。橋上の手すりの色は、橋を塗り終えた後に検討する。

虹橋は三峰川総合開発事業で1958(昭和33)年に完成。老朽化に伴って橋と橋台を補強する。現在の橋の色は青で、手すりは白。上伊那地方事務所土地改良課によると、本年度中に歩道下部分の工事を終え、色を塗り替える。 -

独創的な学びこれからも

高遠高校は、町立高遠実業補習学校として1926(大正15)年に創立以来80周年を迎えた。22日、高遠町の同校で記念式典があり、生徒や教職員をはじめ、同窓会員、地域住民ら関係者500人余が出席して節目を祝った。

オープニングで各コースの活動発表があり、芸術コースの音楽専攻の生徒が、地元の高遠やますそコーラスとともに合唱を披露して花を添えた。

北原領一式典実行委員長はあいさつで「創立以降、いく変遷をたどりながらも、高遠藩学進徳館の実学の精神を継承し、県内の高校と足並みをそろえてきた」と80年の歩みを振り返り、これからも独創的な高校であることを願った。

清水國利校長は「歴史や伝統を引き継ぎ、栄光のいしずえを確立できるよう、地域の思いを受けとめて、学力や社会力を身につける生徒の育成を目指したい」と述べた。

生徒会長の北原直樹君は「各界で活躍している先輩方を誇りに思い、自分たちもあらゆる場で活躍できるように励みたい。また、堅実で有意義な生活を送り、良き伝統を継承して、更なる発展に尽力したい」とあいさつした。

2部では、同校卒業生(23期生)で、舞台演出家の高島勲さんの講演「私の生い立ちとオペラの仕事」があった。 -

【記者室】フルーツ巡り

中川村では標高800メートルの高地でユズが栽培できると聞いて驚いた。近くの高森町ではハウスミカンが出荷されると聞き、2度びっくり。中川村の売りの1つは温暖な気候。そのためユズをはじめ、リンゴ、ナシ、カキ、モモ、ブドウ、イチジク、チェリー、イチゴと果物の種類の多さに目を見張る▼村内はどこでもビワが実るし、ハウスなら、ミカン栽培さえも可能。パッションフルーツやドラゴンフルーツなどなじみの薄い特殊果実にもチャレンジする人もいる。まさに中川村はフルーツ王国だ▼村づくりに多種多様な果物が栽培できる有利性を生かさない手はない。村まるごと果樹園構想とか、通年で、数種類のフルーツ狩りができる果樹園巡りも売りになるのでは(大口記者)

-

BTLS研修に全国から48人

病院搬入前の外傷処置教育訓練コースである「BTLS(ベーシック・トラウマ・ライフ・サポート)アドバンスコース」研修会が21、22日、中川村の望岳荘であった。

県内を中心に、遠くは秋田県、三重県など全国から、救急隊員や医師、看護師ら48人が参加、約60人のインストラクターからマンツーマンで、正しい観察や患者の緊急措置、固定法などの講習を受けた。

参加者はダミーを使って、気管挿管や心肺そ生法、点滴、脊髄(せきずい)損傷患者の固定、搬送などの実技に真剣に取り組んだ。

BTLSは1982年、救急救命士や救急医療関係者向けに、アメリカで開始され、世界27カ国で正式コースが開催され、今回の研修会も上伊那で初めて実施したBTLSジャパンの正式コース、2日間の座学と実技研修の後、筆記試験、実技試験でインストラクター資格が取得できる。 -

つると格闘し、かごを編む

自然にある材料でかごを編む飯島町中央公民館(宮脇公子館長)のつるかご講座が21日、春日平の町有林であった。

町内外から20人余が参加、秋の日差しを浴びながら、アケビやフジのつるを取り、つるの曲がりを生かし、味わいのあるかごを完成させた。

現地にマイクロバスで到着した参加者は早速、木に巻きついたり、やぶになっているフジやアケビのつるを採取。つるの端を持って、力いっぱい引き抜き、材料を確保した。

講師の宮脇館長に教わりながら、縦芯になる80センチのつるを8本用意し、ビニールテープで十字に仮止めし、つるを上下にくぐらせ、編み進んだ。途中、縦芯を曲げて、かごの丸みを出し、ふちの始末もした。

自然のつるは思いの外、強情で、思い通り曲がってくれず、参加者はつると格闘しながら、上に、下にと、くぐらせ、素朴なかごを作り上げた。

2歳の二女と2人で参加した町内の小木曽昌代さんは「段々に形になっていき、楽しい。つるを曲げるには力がいる」と話していた。

制作したかごはガーデニングの鉢カバーにしたり、野菜や果物を入れて、インテリアとして楽しむ。 -

伊那中央病院を花で飾る

伊那中央病院のラウンジで23日まで、華道家元池坊伊那支部青年部中部ブロックのメンバーが飾り付けた生け花が展示されている。

市内の会員でつくる青年部中部ブロックのボランティア活動の一環で、同病院での展示は年に一度(3年目)。「花を見て患者さんが少しでも元気になってくれれば」との思いで始まった。

21日夜、11人のメンバーが病院に集まり、3、5、6階のラウンジに展示用テーブルを設置し、各階それぞれ4杯づつの合計12杯の生け花を展示した。

カーネーション、リンドウ、カスミ草、ツルウメモドキ、カエデの葉、ケイトウなど季節感を考え約50種類を用意。ほとんどは購入したが、なかには、この日のために箕輪ダムに咲くコスモスを調達してきたメンバーもいた。

飾り付けの様子を見ていた利用者の一人は「花は見ているだけで元気が出る」と満足していた。 -

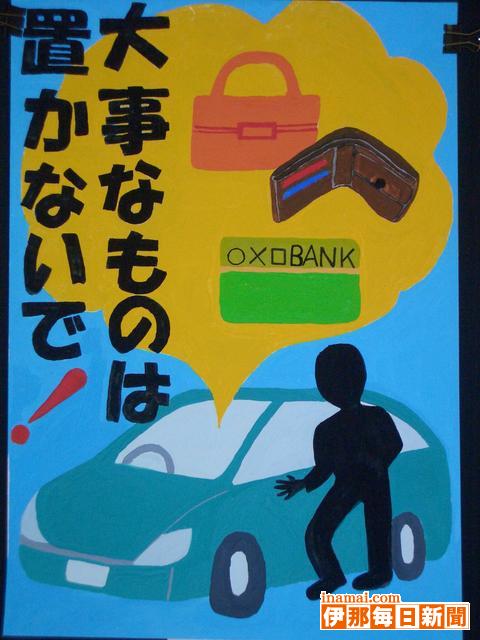

防犯ポスターコンクール 伊那署管内から特賞2人

県防犯協会連合会などはこのほど、県下の小中学校から募った防犯ポスターの本審査会を県庁講堂で開いた。伊那署管内からは、最優秀賞となる知事賞(特賞)に高遠中学校2年の保科和也君、特賞に西箕輪中学校1年の小林楓さんの作品が選ばれた。

県民の防犯意識の高揚、普及啓発を目的に毎年募集している防犯ポスター。応募は県下306小中学校(小学4年生縲恍・w3年生)から9253点が集まり、県下25署などで予備審査を実施し、182点が本審査に進んだ。

本審査は、各学年ごと特賞、金賞、銀賞、銅賞、佳作の各賞を決定。特賞は各学年1人づつの計6人で、知事賞はその中から3人が選ばれた。

知事賞の保科君の作品は、同連合会と県警察本部が製作する、06年の「防犯広報カレンダー」の図柄に使用し、小林さんの作品は年末特別警戒の際、NHKのスポット放映に使われる。

特賞6点は10月24日縲・8日の期間、県庁1階ロビーで展示。その後、特賞を含む銀賞以上に入選した60点は、長野市など県下5カ所の大型店を巡回しながら展示会を開く。

伊那署管内から各賞に選ばれた皆さんは次の通り。

▽金賞=藤沢将人(高遠北小4年)▽銀賞=小池万里子(箕輪中部小6年)伊藤かえで(高遠小6年)廣瀬美昴(高遠中1年)下平綾音(南箕輪中2年)▽銅賞=内堀みさき(箕輪中部小4年)伊藤亜里紗(西箕輪小5年)伊藤智哉(東春近小6年)渕井奈菜(箕輪中2年)伊藤崇真(高遠中3年)▽佳作=西村ひかり(長谷小6年) -

プラムの里でサンルチンを使ってそば打ち

宮田村新田区の介護老人保健施設・プラムの里は22日、健康に良い成分が多く含まれるそばの新品種「サンルチン」を使ってそば打ちを行なった。入所利用者も挑戦。昔の思い出に浸りながら体験し、さっそく昼食で舌鼓を打った。

村内企業のタカノが自社で開発したサンルチンを寄贈。同施設で配食を請け負う日清医療食品の調理師酒井甲輔さんが、利用者を前にそば打ちを実演した。

酒井さんの指導で、意欲ある利用者がそばを切る場面も。「昔はよくやったもんだ」と、懐かしみながら包丁に力をこめた。

「母がとてもそば打ちが上手だった。体験してみて、思い出がよみがえった」と、喜ぶおばあちゃん。

昼食で打ちたてのそばが振る舞われ、「感激の味だ」と満面の笑顔で食べていた。

サンルチンは、血圧を維持する働きを持つ成分「ルチン」が通常品種の3倍以上。動脈硬化予防などで注目されている。

同施設は毎年そば打ちを行なっているが、開発元のタカノが利用者に喜んでもらおうと、初めてサンルチンを送った。 -

宮田中生徒が車イス体験

宮田村宮田中学校の生徒約30人が22日、村内をめぐる約4キロのコースで車イス体験を行なった。少しの道路の段差が、身体障害者や高齢者には大きな負担になることを体感。いつもとは違った目線で、誰もが住みやすい環境を見つめた。

障害者やボランティアでつくる「ひまわり号宮田地区実行委員会」が主催し、12年前から実施。この日は、生徒会ボランティアサービス委員会とサッカー部員が参加した。

車イスに乗ったり、押したり交互に体験。下り坂で予想以上にスピードが出たり、段差のたびに大きなショックがあることを肌で味わった。

終了後、全員で車イスを清掃。3年生の有賀駿君は「段差がとてもこわかった。自分の足で歩けるということが、とても素晴らしいことだと感じた」と体験を振り返っていた。

ひまわり号宮田地区の三浦次郎代表は「これを機会に、少しでも障害者の立場になって考え、ボランティアなどにも関心を持ってもらえたら」と話していた。 -

一人暮し高齢者の集い

駒ケ根市社会福祉協議会(竹内正寛会長)は19日「駒ケ根市一人暮し高齢者の集い」をふれあいセンターで開いた。70歳以上の一人暮しのお年寄り約140人が出席し、歌や踊りなどの演芸や屋台村での食べ歩きなどを楽しんだ。

ステージでは華やかな衣装を身にまとった出演者が見事な歌や踊りを次々に披露し、集まったお年寄りを喜ばせた=写真。

会場内には上伊那調理師会駒ケ根支部の会員やボランティアが出店する焼きそば、五平もち、かけそば、すし、てんぷら、おでんなどの屋台が並んだ。お年寄りらは「こんなにたくさんあってとても全部は食べられないね」などと話し、笑いながらおいしそうに味わっていた。 -

昭和病院アートギャラリー

駒ケ根市の昭和伊南総合病院1階ロビーで西駒郷の利用者による作品約10点が11月9日まで展示されている。花のある風景や外国の街並み、人物や動物など色鮮やかな絵画作品や「一期一会」などと書かれた味わいのある書道作品が行き交う人の目を和ませている=写真。小山実さんの「女性と50の絵」「電車といろんな絵」はそれぞれ細かく切った色紙を貼り合わせ、小さく区切った数十の枠の中に魚や鳥、風景、星などたくさんの物を鮮やかな色彩で描き出している。

-

大きなサツマイモ

伊那市西春近の伊藤登美子さん(77)宅で19日、5キロもある超特大のサツマイモが採れた。

サツマイモは伊藤さんが育てた。春、店頭で苗を見つけ「久しぶりに作ってみよう」と購入した。

苗は普通で、最初にたい肥を入れた以外、追肥は一切していないという。ただ、近くにあった柿の木に肥料をあげており「イモの根がそこまで伸びたんじゃないかね。イモの根はすごいね」と話していた。

イモは半分ほど頭を出していたため、少しクワを入れただけで簡単に掘り出せたが、こんなに大きなイモ、ひとりではとても食べきれない窶狽ニ、利用するデイサービスセンター春富ふくじゅ園に持ち込んだ。

利用者らは、イモの重さを当てるクイズをしたり、実際に持ったりし「大きいね」「持てないよ」と話していた。

イモはしばらく鑑賞し、調理する予定。 -

みはらしの湯に小沢花の会の菊

四季折々の花を入浴客に楽しんでもらおう窶狽ニ、春から秋にかけ、伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」に、花のプランターや鉢を配置している伊那市小沢区の有志を中心とした花づくりグループ「小沢花の会」(池田清和会長、会員80人)は19日、秋に合わせ、菊の鉢5つを同施設玄関先に配置した。

花の会は、みはらしの湯が開館して以来、ボランティアで施設周辺の花の手入れをしており、それぞれの季節を花で演出している。

菊の配置も例年しており、中でも、直径5縲・5センチの花を付ける「中輪」の黄色は、日持ちも良く、人気だという。

この日は「盆栽菊」という背の低い、小さなたくさんの花を咲かせる菊を配置。赤紫色の小さい花々が、玄関先に秋を彩っていた。

中輪はまだ咲いていないため、咲き次第、配置する予定だという。 -

こまちゃんバス利用の高齢者に交通安全啓発

高齢者の交通事故が増加傾向にあることから伊南交通安全協会駒ケ根支会(牛丸廉平支会長)は21日、市内を循環するこまちゃんバスを利用するお年寄りらにチラシを手渡して事故防止を呼び掛ける啓発活動を行った。公共交通機関の車内での啓発活動は県下初という。

駒ケ根警察署の向山静雄署長や渋谷保人交通課長らの見送りを受け、安協の武藤美智子部長ら女性部の2人が駒ケ根駅前発のバスに乗って市内1周に出発。1時間後、さらに1組が出発した。女性部員はバスに乗り込むお年寄りに、夜道の歩行時の注意を促すチラシやトンボ型の反射材付きマスコットなどを手渡し「車に気をつけてくださいね」などと笑顔で呼び掛けた=写真。

駅前で行われた出発式で伊南安協の玉木武春会長は「これから日も短くなって高齢者の事故はさらに起きやすくなる。しっかり注意を促してほしい」と述べた。 -

KOA中間決算

連結売上高、前年比6%減の238億2200万円KOA(本社・伊那市、向山孝一社長)の06年3月期の中間決算(連結)は、売上高が前年比6%減の238億2200万円、経常利益が同4・7%減の18億800万円、純利益が同27・4%減の9億6100万円だった。21日に発表した。

北米の販売子会社の主要取引先が米国連邦破産法第11条の適用申請を行い、会社更生手続きに入ったことをうけた、特別損失2億5700万円も計上されている。

同社では、原油高やデジタル関連の在庫調整などマイナス要因はあったが、世界的に景気は底堅く概ね順調に推移し、電子部品業界も第1四半期の在庫調整による受注の低減も、第2四半期も回復基調が鮮明になっている窶狽ニ見ており、その中で固定費の削減・高付加価値製品の拡販・品質向上などの収益性向上の試みと、低温焼成セラミックス多層基盤のインクジェット法による微細配線形成技術などの研究開発を進めてきたことの結果が、中間決算に出ているとしている。

1912/(金)