-

障害者自律支援のためのグループホーム立ち上げなどを目指すNPO法人「樹(き)」の設立総会

地域で自律を願う障害者が自由に暮らせる社会を窶狽ニ14日、障害者のためのグループホーム設立や就労支援などに取り組むNPO法人「樹(き)」の設立総会が伊那市城南町の公民館であり、代表理事に呼びかけ人の柿沼才恵さんを選出した。

軽度の障害を持つ36歳の息子を持つ柿沼さん。この先、ずっと息子の側にいることは不可能。息子の真の自律とは窶狽ニ考え続けていた。そんな時、宮田村の知的障害者総合援護施設「西駒郷」の地域移行への取り組みを知り、障害者が仲間と共に、地域で安心して生活できる“グループホーム”を願うようになった。

法人の設立は、こうした親や、福祉施設関係者、自身の自律を願う障害者など、同じ思いを持つ人が集まり、1年ほどかけて準備を進めてきた。

法人の第一目的はグループホームの立ち上げ。まずは、伊那市内の借家を改修し、入所者5人が共同生活を送れるスペースを確保したいとしている。グループホーム立ち上げにかかる資金の3分の2は補助を受け、残りを理事が分担して出資する。

今後も、共に活動する正会員と賛助会員を募り、法人としての認可がおり次第、早期事業開始を目指す。

問い合わせは樹設立準備会事務局(TEL73・6870)清川博明さんへ。 -

自然の玉手箱…城址公園で探す

自然とふれあうネイチャーゲーム大会「城跡で見つけよう 自然の玉手箱」が15、16日、を高遠町の高遠城址公園であった。社団法人日本ネイチャーゲーム協会が毎年、人と自然のつながりを実感し、共感する心を育むもうと、全国一斉に開催している。上伊那地区は、いなネイチャーゲームの会主催。

初日は、NPO法人「自然学校ふる里あったかとお」が進める、文部科学省推進の地域子ども教室事業「遊びの寺子屋」。雨天だったが、参加した約10人の子どもたちはゲームを通して自然とふれあった。

主催者側が指定した木の特徴をグループのメンバーが調査し、結果を受けたリーダーが目的の木を探し出す「木こりの親方」や、目隠しして宝を守っている人物に、気付かれないように宝に触る「居眠りおじさん」など全4ゲーム。五感を使って自然と一体になり、観察力や集中力を養った。

「木こり窶煤vは、メンバー同士で協力し合い、色や葉、形など木のどういった特徴をつかめばいいか意見を出し合い、「探検隊の気分」で楽しんでいた。

運営委員長の丸山宏一さんは「ゲームを通して自然の大切さや、大事にすることの意義を認識してくれればうれしい」と話していた。 -

ツリーハウスづくり

駒ケ根の豊かな自然環境をフィールドに、講師にスローライフの提唱者、清水国明さんを招き、新しいシニアライフスタイルを発信する「自然楽校in駒ケ根」が16日スタート。第1回は東伊那のふるさとの家周辺の林で、約30人が参加し、ツリーハウスづくりに熱中し、冒険心を満足させた。

縦横約3メートル余のツリーハウスは、4本ヒノキの立木を四隅の柱として利用した。まず、地上2メートルの高さに足場を組み、地元産の杉の床材を引き上げ、ヒノキとヒノキの間に渡し、地上4メートルの高さに土台を作り、床張り作業に精を出した。

参加者は高所とあって、慎重にのこぎりで杉板を切ったり、金づちで板を打ちつけていた。

高所からの眺望を楽しんだり、少しずつ形になっていくツリーハウスを見上げ、少年の日の基地づくりの楽しさを重ねた。

清水国明さんとともに、指導に当った「自然暮らしの会」の清水英二さんは「ツリーハウスづくりは自然の形を利用し、みんなで作り、自然と一体になれる」と話していた。

なお、次回(来春)屋根を葺き、完成させる計画。 -

ふれあい福祉広場にぎやかに中川村

中川村社会福祉協議会などが主催する「第10回ふれあい福祉広場」が16日、中川村介護支援センターなどで開かれ、多くの村民が訪れ、ステージ発表や遊びの広場、フリーマーケット、福祉体験コーナーなどを楽しみ、共に生きる心を広げ、支えあいの地域づくりのきっかけとした。

支援センターではいわゆり荘、越百園、宅幼老所など福祉施設、各種団体が手作り作品作品を展示した福祉展、東小体育館では子どもたちが囲碁将棋、昔の遊び、輪投げに興じ、グランドや駐車場ではフリーマーケットとチャリティーバザー。衣類や雑貨、おもちゃなど様々な物が所狭しと並んだ。

また、おにぎりや豚汁の無料サービスもあり、来場者の食欲を満たした。

午後はふれあいステージ、ファミリーズの大正琴「ふるさと」で幕開け、中川西小学校5年生の歌「飛行船」、手話サークルの手話劇「桃太郎」、南京玉すだれなど10プログラムを楽しんだ。 -

村民運動会3千人が楽しむ

宮田村は16日、2年に1度の秋の大イベント、第15回村民運動会を中央グランドで開いた。11地区から村民延べ3千人が参加し、定番の大玉送りや玉入れ、満水リレー、踊りなど、老若男女が楽しめる、得点10種目を含む23プログラムで盛り上がった。

全員で「大玉送り」でスタート。男女ペアが棒2本でソフトバレーボールを運ぶ「しあわせ運んで」、転んでも走ってもかわいい保育園児の「はたひろい」。引いたテープの長さが勝敗を決める「むすんでのばして」、なじみ「ムカデ競争」。4人1組になって、空き缶を運ぶ、タイミングと4人の呼吸が勝負の「踊る井戸端会議」「愛情物語」など、思わせぶりなネーミングのユニーク競技が続いた。

また、今年は信州みやだ梅舞会が「よさこいソーラン」を披露し、運動会を盛り上げた。

結果は次の通り

▽優勝=大久保区(2)中越区(3)南割区 -

高校改革プランについて考える高校生集会の実行委員長

駒ケ根市福岡

滝澤文那さん(17)

自分たちの知らないところで話し合いが進む高校改革プラン。高校生の率直な思いを知ってほしい窶狽ニ、県教育委員会に、高校生との直接対談を求めてきた。そして22日、「高校改革プランについて考える高校生集会」が実現する。多くの高校生の意見を聞いてほしい窶狽ニ、県内の全公立校にも参加を呼びかけた。開催を目前に、実行委員らと準備に追われる。

伊那北高校の3年生。志望大学合格を目指し勉強に励む。「うちの親は『本当に才能がある人は大学に行かなくてもやっていける』って言うんです。けど自分はそうじゃないから行くって言ってるんです」と笑って話す。

検討委員会が高校改革プランについて話し合いを進めている段階で「どうやら高校がなくなるらしい」ということを知った。しかし、最初から高校生の声は求められていない。どこの話かと思うほどの距離感。何かが違う。むしろ高校生が考えて、興味を持たなければいけないことなんじゃないか窶煤B

文化祭の前日、県教委は高校改革プランのたたき台として、具体的に校名を挙げた統廃合案を公表した。「頑張ってきたかいあって、地域の評判も良くなってきていた。これからだったのに訳がわからない」名前が挙がった駒ケ根工業高校に通う友人の思いを知る。“高校が減る”という事実が、ぐっと現実に近づく。

翌日の文化祭。田中知事との討論会で、高校改革に対する率直な意見をぶつけた。知事は「要求ばかりで、どうして日本の高校生は行動しないのか」と反論。悔しいけど、その通りだった。それなら窶狽ニ、知事や県教委と高校生が直接話せる場を要求。とっさの提案だったが、会場の熱気も後押しし、知事は要求を飲んだ。会場は拍手にわいた。

生徒会活動は1年生後半から始めた。伊那北を変えてみたい窶狽サんな思いがあった。それから2年間、真剣に伊那北と向き合ってきた。

伊那北は「自由な校風」だとよくいう。しかし実際は、自由を都合良く解釈し、奔放にやっているだけ窶狽サんな実感があった。

そんな時、イラク戦争が始まる。米国の掲げる「自由」と、自分たちが普段使う「自由」は、同じもの。しかし本当の自由とは一体何なのか窶泊S校に問いたいと考えた。奔放な行動をし続ければ、自分たちの自由も奪われかねないというメッセージを込め、半没する「自由の女神」の張りぼてを作成。生徒会から全校に投げかけ、真剣に議論を交わした。「『自由とはなんだ』なんて本気で議論することなんてなかったから、『こいつはなんだ』って思ったんじゃないですかね」

何かが劇的に変化したわけではない。しかし、徐々に変化していることは感じる。「『伊那北は変わったよね』と言われるのは3年、5年先かもしれない。でも僕は、そのための足がかりができればいいと思ってたんです」この2年を振り返る。

今回の集会も、高校生が自ら行動するきっかけにしてほしい窶狽ニの願いが強い。「自分の考えで発言したり行動することは、責任が伴うから勇気がいる。でも、間違ったら指摘してもらえばいいし、高校生の時にしか許されない失敗もたくさんある。だからこそ今、声をあげるんです」。まっすぐな眼差しで未来を見つめる。 -

交通事故の重体死亡

8日に宮田村の県道交差点で軽自動車にはねられて頭を強く打ち、意識不明の重体となっていた宮田村南割の無職坂駄あき子さん(75)が14日午後5時5分、多臓器不全により駒ケ根市内の病院で死亡した。

坂駄さんは8日午前9時55分ごろ、宮田村の県道交差点の横断歩道を歩いていたところ、伊那市西春近の無職溝上康時さん(80)が運転する軽自動車にはねられた。 -

赤いバナナの実がなった

中川村南田島の矢沢義幸さん(38)=公務員=のハウスでは珍しい鑑賞用の赤バナナ(アクシナタモラド)が赤い実をつけている。

3年前、知人から株分けしてもらい、今年初めて、7月下旬に筆のような細長い赤い花が咲き、秋になって実った。

実を割ったところ、種ばかりで食べられなかったとか。 -

かんてんぱぱ「秋色に囲まれて 陶と織展」

伊那谷で織りと陶を手がける作家4人による作品展「秋色に囲まれて 陶と織展」が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで、14日から開かれている。普段の生活に癒しを添えてくれるような器や織り物、約400点が、訪れた人を楽しませている。

陶芸作家の水野雅史さん(飯田市)、湯沢千春さん(駒ケ根市)、北沢正和さん(飯田市)、織物作家の大熊純子さんは長野県陶芸作家協会の会員仲間。4人での合同展は初めてとなる。

駒ケ根市在住の湯沢さんは、桃山陶が放つおおらかさと力強さに魅了され、製作活動を続けている。素朴な色彩と、優しい形の陶器は、見る人に愛着を感じさせる。湯沢さんは「今は陶器の持つ良さが忘れられがちだが、触って、使ってもらう中で、良さや温もり知ってほしい」と話す。

作品は展示即売している。

入場無料。19日まで。 -

新体操発表会に向け練習

駒ケ根市の新体操クラブチーム「舞(まい)エンジェルス」は30日に開く年に1度の発表会に向け、追い込みの練習に一丸となって取り組んでいる。チームメンバーはスポーツ少年団を中心とした幼稚園・保育園児縲恍・w1年生の約60人。万全の状態で発表会に臨むため、指導者らの「もっと動きをそろえて」「つま先に神経を使って」と厳しい指摘が繰り返し飛ぶ中、メンバーはボールやフープ、リボンなどを使った演技を何度も何度も練習して、培ってきた技にさらに磨きをかけている。

14日夜に市民体育館で行われた全体練習では、メンバーらは普段は着ることのない本番用の衣装を着けてちょっぴりうれしそうな表情で練習に取り組んだ=写真。衣装は保護者の一人である洋裁専門家の御子柴直美さんが制作したという。演技を指導する北原陽子さんは「(仕上がりは)まだまだ…。本番までには、皆の動きがそろうこと、演技に向かう姿勢などがしっかり身に付くようもっと練習し、見る人が感動するような演技に仕上げたい」と話している。

今年で17回目となる発表会は「信頼窶韮ELIEVE」をテーマに30日午後1時から駒ケ根市民体育館で開かれ、学年別の団体演技や個人種目などが約2時間にわたって披露される。 -

宮田中の文化祭で運動会と音楽会

宮田村の宮田中学校は14、15日に開いた文化祭「梅樹祭」のなかで運動会と音楽会、講演会を開いた。互いに支えあいながら絆の尊さを感じ、友情を確かめあった。

運動会はタイヤ引き、クラス対抗の大なわとび、2人3脚満水リレーを実施。歓声をあげながら、ともに汗を流した。

音楽会は各学年、学級などに分かれて合唱を披露。気持ちをひとつにして、歌声を響かせた。

また、昨年のスペシャルオリンピックスで公式サポートソングを唄った女性デュオ「ma」の2人が講演。

知的障害を持つアスリートとのふれあいを語り「言葉が通じなくても心がかよう。人ってお互いに与えあっていることを知った」と話した。

2人は仕事を辞め、県内各地をまわりながら音楽活動をしているが、多くの人の支えで活動が成り立っていると説明。

「私たちは歌に存在価値をみつけた。皆さんも未来にむかって自由に夢を描くことができる。楽しかったり、苦しかったり色んなことがあるけど、大事にできる何かを見つけて」と生徒を励ました。 -

宮田村の鞍成さん親子が少林寺拳法国際大会で優秀賞

宮田村町1区の鞍成栄治さん(41)健人君(9)親子が、少林寺拳法国際大会(9、10日福井県サンドーム福井)親子の部に出場。国内外の強豪が集まる4年に1度の大会で、堂々とした演舞を披露し、優秀賞を獲得した。初めて参加した県大会で優勝し、世界の舞台を踏んだ快挙に2人は「今後もペアを組んでいきたい」と話している。

親子がペアになって、互いに技をかけあう同部門。鞍成親子は国内のほか、ニュージーランド、アメリカなどの代表に交じって技の冴えを披露した。

最優秀を獲りたいと臨んだ健人君に対し、栄治さんは「バチバチ緊張しました」と対称的。しかし、約2分間の本番は無心で、経験の薄さを感じさせない息のあった演舞をみせた。

少林寺拳法を始めたのは、健人君が先で4歳の時。横浜から宮田村に引っ越してきてからも村の教室に通っていたが、2年前から栄治さんも一緒に習い始めた。

親子で大会に出場したのは今年7月の県大会が初めて。「こんなに順調にいくとは」と話すが、国際大会の前も連日のように稽古を積んだ。

「純粋に親子が同じ趣味を持てるのは最高で、楽しい」と栄治さん。来年は国際大会がなく全国大会が目標となるが、健人君は「また来年も一緒に出場したい」と話した。 -

駒ケ根市2中学校で文化祭

14・15日の2日間、駒ケ根市の赤穂中学校(諏訪博校長)で「つながれ赤中mind窶拍Wまれ心の結晶 咲かそう僕らの夢の花」をテーマに「第49回白鈴祭」が、東中学校(向山健一校長)で「Free minds窶狽サの希望は宇宙より大きく」をテーマに「第41回桑東祭」がそれぞれ開かれた。クラスや部活動、選択教科ごとの発表、展示や体験講座などが各教室で行われたほか、ステージでは音楽の演奏やダンスなどが多彩に繰り広げられた=写真。

赤穂中では今まで体験したことのないものに挑戦する「チャレンジ講座」として太鼓演奏、フットサル、バルーンアート、手話、生け花など30の講座を開き、生徒らが地域の人の指導を受けながら体験を楽しんだ。

東中では桑東の時間に取り組んだ学習の成果を生徒らがステージで発表した。竜東の伝統文化について調査した生徒らは、地域に伝わる珍しい踊りなどを披露して訪れた保護者らの大きな拍手を受けていた。 -

ベル伊那で「奥秋由美 油彩・テンペラ展」18日まで

伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで18日まで、「奥秋由美 油彩・テンペラ展」が開かれている=写真。県下で初めての個展。ミニアチュール縲・0号サイズのテンペラ画約40点を展示販売している。

作品はバク、ヒツジ、クマなどの動物や魚、鳥などをモチーフに、作者の夢の中の世界を表現。黄色や緑色を中心に何度も薄く塗り重ねた色合いは見た目にも鮮やかで、「ふんわりとした色彩の中で浮遊し、見る人を楽園風景へといざなう」と関係者は話す。

奥秋さんは1967年、東京生まれで、東京芸術大学大学院修士過程絵画専攻修了。東京を中心に個展を開き活躍する。

関係者は「自然体で見られる作品が並んでいるのでぜひ」と来場を呼びかける。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

普通自動2輪車に2人乗りの17歳男性重体

14日午後7時10分ころ、伊那市美篶上川手の国道361号上で、伊那市街地方面から高遠町方面に進行していた二人乗りの普通自動2輪車と、交差する左方向市道から進行した普通乗用車が出会い頭に衝突した。

この事故で普通自動2輪車に乗っていた市内在住の高校2年男性(17)が骨盤骨折等で重傷、上伊那郡在住の同高校2年男性(17)が急性硬膜下出血腫等で重体となり市内の病院に搬送。普通乗用車に乗っていた市内在住のアルバイト男性(19)に、けがはなかった。

伊那署は事故原因、普通自動2輪車の運転者などについて捜査中としている。 -

JA共済ドッジボール上伊那地区予選会

JA上伊那主催の小学生を対象とした「JA共済ドッジボール上伊那地区予選会」が15日、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館であった=写真。

11月23日に同所である南信地区大会に出場する男女各8チームを決める大会。ドッジボールを通じて農業に関心を持ってもらう狙いもある。

上伊那地区は、辰野、箕輪、伊那(南箕輪含む)、伊南の4ブロックそれぞれで代表枠を決定。男女の辰野、伊那ブロック、男子の箕輪ブロックは申し込みのあったチームが代表チームに決まっている。

この日は参加チームが多かった男子、女子の伊南ブロックと女子の箕輪ブロックの代表チームを決定した。

伊南地区は男子8チーム、女子9チームが各2ブロックで予選リーグ、各上位2チームの計4チームで決勝トーナメントを開き、各代表3チームを決定。箕輪地区については2チームが出場し、対戦で代表1チームを決めた。

試合は攻守の入れ替わりが激しく、目まぐるしい展開。コート内を飛びまわる選手たちに、保護者や友達から熱い声援がわいた。

南信大会出場チームは次の皆さん。

【男子】▽丸山CPT(辰野西小)▽それいけ!アンパンチ!(箕輪中部小)▽南小ハトポッポ(南箕輪小)▽天竜(西箕輪小)▽ドッジ・トミガタ(富県小)▽神風特攻隊(赤穂小)▽七久保レッドファイターズ(七久保小)▽MAX(中川西小)

【女子】▽SF丸山CPT(辰野西小)▽必勝パワフルズ(箕輪東小)▽南小アタッカーズ(南箕輪小)▽南小レインボーズ(南箕輪小)▽クイーン(西箕輪小)▽6ネンピクミン(赤穂小)▽七小ドッジファイターズ(七久保小)▽MAX(中川西小)

#、#(了) -

来春の開通を前に、権兵衛トンネルの通行体験

権兵衛トンネル見学・通行体験イベント「Go!Go!ごんべえ号」(飯田国道事務所主催)が15日にあった。時折、雨が降ったものの、来年2月の開通を控え、地域住民らの関心は高く、1200人余が伊那-木曽を行き来した。伊那・木曽で開いた開通プレイベント物産展もにぎわった。

伊那側のバス乗車は、先着640人。発券開始時刻の午前8時前から行列ができ、30分前には定員に達した。一番乗りの男性(90)=東春近=は「権兵衛峠を歩くイベントには4回ほど参加してきた。トンネルを通ってみたいと思った」と5時から並んだという。

第1便は9時に出発。トンネル内は時速30キロで走行したが、約10分で木曽側に抜け、多くの乗客が時間の短さに驚いていた。

木曽側の乗客を乗せたバスとすれ違うときは、手を振り、ともにトンネル開通を喜び合った。

開通に伴い、両地域の親密化や観光、産業の活性化を期待する声が多かったが、伊那市の矢沢秋子さん(68)は「都合がよくなることは環境にも影響する。ポイ捨てなどがないよう自然環境に配慮したい」と話した。 -

権兵衛トンネル開通プレイベント

権兵衛トンネル開通プレイベントとして、伊那市のみはらしファーム、日義村の木曽文化公園でそれぞれ物産展があった。

伊那側は「秋は実りのみはらしまつり」も兼ね、権兵衛街道沿線の市町村から農産物、ローメン、五平もち、家具など43ブースが設置された。

ブドウや野菜などを買い込む人の姿が目立ち、日義村の古田修子さん(77)は「伊那にはイチゴ狩りや温泉に来たことがある。これから近くなって気軽に来れる」と喜んだ。

また、特設ステージでは、羽広の獅子舞、伊那節、長谷村のざんざ節など郷土芸能を披露。リンゴの皮むき、子どものもちつき大会などもあった。

みはらしぶどう生産組合の林正隆さんは「観光農園なので、多くの人に遊びに来ていただけるのではないかと期待している」と話し、来場者にピオーネ、ナイアガラなどを元気に売り込んだ。

「ごんべえ号」利用者の中には「みはらしの湯」に入った女性もおり「肌がつるつる」と楽しんでいた。

木曽側は「木曽にある独特の食文化を知ってもらおう」と食をテーマとした“木曽路食の祭典2005”を開催。木曽の郷土料理、五平もちやそば、おやきのブースや、伝統工芸品の下駄「ネズコ」や「お六櫛」の実演販売もあった。

例年よりも多い36ブースが並んだ今回は、地区の村々の協力もあり、催しも充実。太鼓演奏や木曽節を現代風にアレンジした「木曽ナンチャラホイ」などが披露され、訪れた人を楽しませていた。

伊那市からも伊那市名物「ローメン」やハチの子やサナギ、イナゴなどの珍味を扱う店が出店。「普段はそばだが、ローメンも新鮮でおいしい」と話す人や、「自分でイナゴを煮付ける」と、生のイナゴを買っていく木曽側の人で、両ブースともにぎわい、一足早く食を通じた交流を深めていた。

権兵衛トンネルは延長4・47キロ。国道361号の狭あい、冬期の通行不能の解消を目的に整備。舗装は済み、設備や機器の調整・点検などが残っている。日本の中で、標高1千メートル級の無料道路としては一番長いトンネルという。

16日も「ごんべえ号」を運行。午前8時から、伊那インター工業団地内の臨時駐車場でバス乗車券を発券する(先着順)。物産展はみはらしファームで、午前9時縲恁゚後4時。 -

【記者室】コスモスの花

伊那谷最大規模の飯島町上の原の200万本のコスモスが満開になり、コスモス祭りでにぎわっている。秋咲きの大輪を中心に筒咲き、黄花、クリーム系の新品種と多彩だ▼20年前、初めて黄花コスモスを見た時は、ついに幻の花が作出されたのだと感動したが、最近、この品種を作ってみたが、コスモスはやはり桜色が1番と興冷めした。コスモスは花壇に澄まし顔で納まっているよりも、野原や路傍に咲く花の方が風情がある▼コスモスの開花時期は台風シーズンと重なり、時には倒伏し、土をはう花を目にするが、2、3日もすると、曲がった所から上に伸び、花を咲かす。雨にうなだれ、風になびく、しおらしさの中に、見え隠れするしたたさがコスモスの真骨頂だ(大口記者)

-

コスモス祭りにぎわう

伊那谷最大規模、200万本が咲く飯島町上の原のコスモス畑で15、16日、信州花の里いいじまコスモス祭りが開かれ、ミニコンサートや花の摘み取り、テント村などでにぎわっている。町・観光協会などでつくる実行委員会主催。

秋咲き大輪系を中心に、黄花、クリーム系、シェル咲きなど多彩な花が咲く4ヘクタールのほ場では、来場者は5本、10本と好みの花を摘み取ったり、駐車場特設ステージで繰り広げられる飯島小学校合唱部や飯島フルート教室の演奏に耳を傾け、花の中でのどかな時を過ごしていた。

また、リンゴやナシ、野菜、花など農産物、五平もち、おやき、おこわなどの農産加工品が並ぶテント村では、1点2点と飯島町の特産品を買い求めていた。

16日は午前10時30分から、アルプホルン、セントラル愛知交響楽団、飯島中学校吹奏楽部が演奏する。 -

観光協会推奨品に16品目認定

飯島町観光協会(会長・高坂町長)は15日、コスモス祭りでにぎわう上の原の飯島町果樹選果場で05年度推奨品認定式を行い、新たに菓子や漬物、ジュースなど10品目を加え、10団体・個人の16品目を認定した。認定は隔年で実施。認定期間10月1日縲・7年3月31日。

高坂町長は販売者ひとり一人に認定証書を手渡し「創意工夫した商品を町の特産品として販売することで、町の活性化につながる」と期待を込めた。

新規に認定された品目と販売者は次の通り(敬称略)

▽まめずら縲・飯島町みそ加工研究会)、おやき、ごませんべい(以上ふるさとの味いいじま)、馬節(若丸)、きのこちゃん(若葉の会)、笹おこわ、凍もち、芽吹きっ子(以上農事組合法人いつわ)、手作りジャム・ジュース(フルーツ工房ピュア)、紅玉りんごジュース(竹内昭文) -

中川中学校で駅伝

中川村の中川中学校は15日、クラス対抗駅伝大会を行い、18区間27・3キロでたすきをつなぎ、クラスの団結を高め、精神力と体力で優勝を目指し、3年1組が大会を制した。

コースはグランドを一周しスタート、牧ケ原橋を渡り大草地区に、役場でたすき渡し、再度、牧ケ原橋を通行し学校に戻り、西に向い、田島、西小学校を経て、校庭に戻る。1区間は1・2キロ縲・・5キロ。生徒の体力と脚力に応じて、区間を設定した。

この日は時々、小雨もぱらついたが、まずまずの駅伝日和。沿道には保護者や村民が立って声援を送り、長く苦しい距離を最後まで走りぬくように励ました。

結果は次の通り

▽優勝3年1組(2)2年1組(3)3年2組

▽区間賞=中嶋康晴君(2年1組) -

箕輪町の遠藤友幸さん

洋画部門で戦後60周年平和祈念賞受賞絵画制作に取り組む箕輪町松島の遠藤友幸さん(64)が、美術専門誌アートクロス社(本社・東京都千代田区)の戦後60周年平和祈念賞(洋画部門)を受賞した。

アートクロス社は、戦後60周年の今年、安定しないイラク情勢、戦争問題に起因する日中間の摩擦など平和に対する意識を高めなければならない-と、平和を願い優れた作品を発表し続けている作家を表彰した。

遠藤さんは受賞者7人のうちの1人。受賞対象作品は「夕焼けの思い出」(50号)。天竜川にかかる橋を少年2人が犬を先頭に歩いて家路に着く情景を下から眺めた構図で、西駒ケ岳と空一面の夕陽を描いている。

今回の表彰に対し、「46億年の地球資源を人間の殺し合いで浪費し、地球を壊してはならない。超大な格差が争いの原因で、平和を遠ざけてしまう。世界が不戦条約を結び、戦費を環境、福祉、文化向上へと切り替え、互助の世界平和へと動こうではありませんか」とのコメントを寄せたという。

「世界平和と地球環境保護をテーマにしている者としてうれしい」と受賞を喜び、「日本の進んだ平和憲法にこそ世界が続くことが理想。21世紀になった今日、殺し合いしない“真の人間”に進化できないものでしょうか」と話している。

日象展評議員、信州美術会員、伊那美術協会員。 -

美和ダム恒久たい砂対策施設完成で式典

国土交通省三峰川総合開発工事事務所は15日、長谷村の美和ダムへの土砂流入を抑制する洪水バイパストンネルなどの恒久堆(たい)砂対策施設の完成式を美和湖上流に建設した分派堰(せき)東側の特設会場で開いた。国や県、関係市町村などから約200人が出席し、トンネルや分派堰、分派堰上流に貯水したダム湖の愛称も発表した。

洪水時に流入する土砂のうち、粗い土砂を貯砂ダムで止め、細かい土砂を分派堰でせき止めてトンネルに迂(う)回させ、直接下流に放出する全国初の施設。総事業費約170億円。01年1月に着工、4年余の歳月を経て完成した。

今年7月に試験運用を始め、ゲートやダム管理用制御装置の作動、放流量を確認。2年間は試験期間とし、分派堰の機能や土砂の移動量、下流の環境の影響などを確認していく。

愛称は、三峰総が7月から募集し、応募のあった250余から、トンネルを「三峰川バイパス」分派堰を「三峰堰」ダム湖を「長谷湖」に決定。長谷湖は石碑を建立、設置場所は検討中という。

国土交通省の清治真人技監は「美和ダムの堆積土砂をどうするか、全国的に直面した課題の一つであった。構想段階に描いたものとほぼ同じような形となり、地元住民の熱意が実を結んだ。今後は見学者も訪れると思うが、多くの人に愛される施設でありたい」とあいさつした。 -

バランス食など生活習慣病予防学ぶ町保健補導員会 中南信大会で成果披露

高遠町保健補導員会が、このほど松本市の松本文化会館であった中南信地区の第33回県保健補導員会等研究大会(県保健補導員会等連絡協議会など主催)で、生活習慣病をテーマに病態や予防につながるバランス食について学んできた活動を発表した。予防策や生活習慣の見直しを促し、健康管理の大切さを訴えた。

大会は毎年恒例で、中南信地区の各市町村の保健補導員が一堂に会し、活動発表などを通して、問題点を見出したり、今後の活動に生かしている。町保健補導員約35人は、「健康信州ピンチ?さて、高遠町は…」と題して20分間の寸劇を披露した。

メタボリック症候群(内臓脂肪の蓄積により、高血糖、高血圧、高脂血症などを引き起こした状態)をテーマにした学習会の様子から、血管、血液、ヘモグロビン、脂肪などにふんして、高血糖による体内の動きを表現。

メタボリック症候群や予防法のほか、注意を促す歌詞を盛り込んだ替え歌「メタボ四兄弟」も交えながら、保健補導員の一人が家庭に戻って、家族と生活習慣の見直しを決意するまでを演じた。

補導員らは「自分の健康は自分で守ろう」と強調し、バランスのとれた食事や運動の継続など、日々の健康管理の重要性を呼びかけた。 -

全国統計グラフコンクで入選、飯島小の土村さん

「入選できて、とてもうれしい」-。飯島小学校6年の土村瑞紀さん(11)=山久=は第53回統計グラフ全国コンクール・小学5・6年の部で入選(TSB賞)した。県内小学校では2人のみ。

土村さんの作品は「東海地震!グラっときても大丈夫?」。土村さんは同校6年生全員約70人を対象に(1)地震に対して、どんな備えをしているか(2)いつごろ起きると思うか-などの項目でアンケートを行い、結果を棒グラフにまとめた。

担任の吉田勝美教諭は「色彩センスも良く、色づけも丁寧。何よりも、タイムリーなテーマを取上げ、内容に深みがあり、関心を呼んだ」と好評している。

同コンクには全国から2万8200点余(小学5、6年の部8200点余)の応募があり、県からは優秀作品21点を応募、うち8点が入賞した。

入選作品は14-16日、東京都新宿駅西口広場イベントコーナーに展示する。 -

伊那市西箕輪で物置小屋火災

14日午前8時ころ、伊那市西箕輪大萱の無職・唐澤甲子雄さん(81)方の鉄骨平屋トタンぶき物置小屋から出火。約16平方メートルを全焼し、同8時29分に鎮火した。けが人、類焼はなかった。

伊那署は、物置小屋内に設置してあった、まき燃料ボイラーの火の不始末とみて捜査している。 -

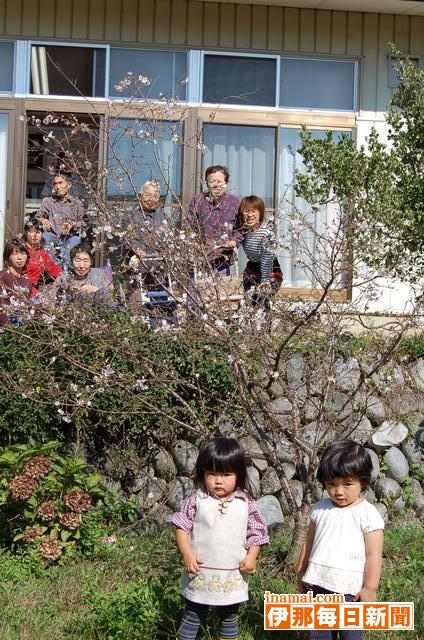

かつらで季節はずれの花見

さわやかに晴れ上がり、ぽかぽかと暖かくなった14日、中川村葛北の宅幼老所「かつら」は、隣家の米山波枝さん宅の十月桜で季節はずれの花見をした。

お年寄りは車いすに乗ったり、押し車を押して、介助の職員や幼児と繰り出し、満開の桜見物。「花は小さいが、八重できれい」゜「だんごがほしい」などとにぎやかに、花見を楽しんだ。 -

性教育講座第4回

駒ケ根市男女共同参画推進講座、人権教育推進委員会、性教育プロジェクト会議は13日、「親のための知恵袋学習会」第4回講座として「性に関する犯罪の実態とその予防」と題した講演会を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。約100人が集まり、駒ケ根警察署生活安全・刑事課の前島昭文係長の話を聞いた=写真。

前島係長は中学生、高校生を中心とする18歳未満の性に関連する犯罪について事例を交えながら「携帯電話やインターネットが性犯罪の温床になっている。特に女子中・高生が遊ぶ金欲しさに出会い系サイトを利用して援助交際の相手を募集するケースが多く、その実態はまったくひどいものだ。南信でも何件かの検挙事例があり、決して他人事ではない」として、周囲が犯罪の前兆を見逃さないよう訴えた。 -

労働体験で草むしり

総合的な学習の時間で「世界のさまざまな大変な中にいる子どもたち」をテーマに活動している駒ケ根市の赤穂東小学校5年1組(原郁雄教諭、30人)は12日、貧しい国で生活のため日々働かざるを得ない子どもたちの境遇について体験を通して考えようと、同市「ふれあいセンター」の庭や花壇などの草むしりをした。

児童らは日差しの照りつける中で汗を流しながら、草をむしったり枯草を運んだりするなど、黙々と作業に取り組んでいた=写真。作業は約2時間続き、児童らはすっかり疲れた様子で働くことの大変さを実感していた。

同組は今月初め、ストリートチルドレンの気持ちを知ろうと学校の廊下や玄関前などで寝泊りしたほか、恵まれない世界の子どもたちに古着を送るための輸送費用を捻出するため、独自にアルミ缶集めをするなどの活動を続けている。

1912/(金)