-

伊那商工会議所 スワニー開発のフェイスシールドを長野県に寄贈

伊那商工会議所は、伊那市富県の有限会社スワニーが開発した飛沫感染防止用の「フェイスシールド」100セットを、28日に長野県に寄贈しました。

28日は、伊那商工会議所の唐木和世会頭とスワニーの橋爪良博社長が伊那合同庁舎を訪れ、上伊那地域振興局の佐藤公俊局長にフェイスシールド100セットを贈りました。

フェイスシールドは、医療機関などで新型コロナの感染防止に役立ててもらおうと、スワニーが独自開発したものです。

今月13日に市内にオープンした複合施設アルラの産業支援ルームで、現在梱包作業が行われています。

製品を必要としている医療機関に届けてもらおうと、スワニーが伊那商工会議所を通して県に寄贈しました。

唐木会頭は、「スピード感ある対応がとれる地域の企業を、多くの人に知ってもらいたい」と話していました。

贈られたものは、上伊那の医療機関などに届けられることになっています。 -

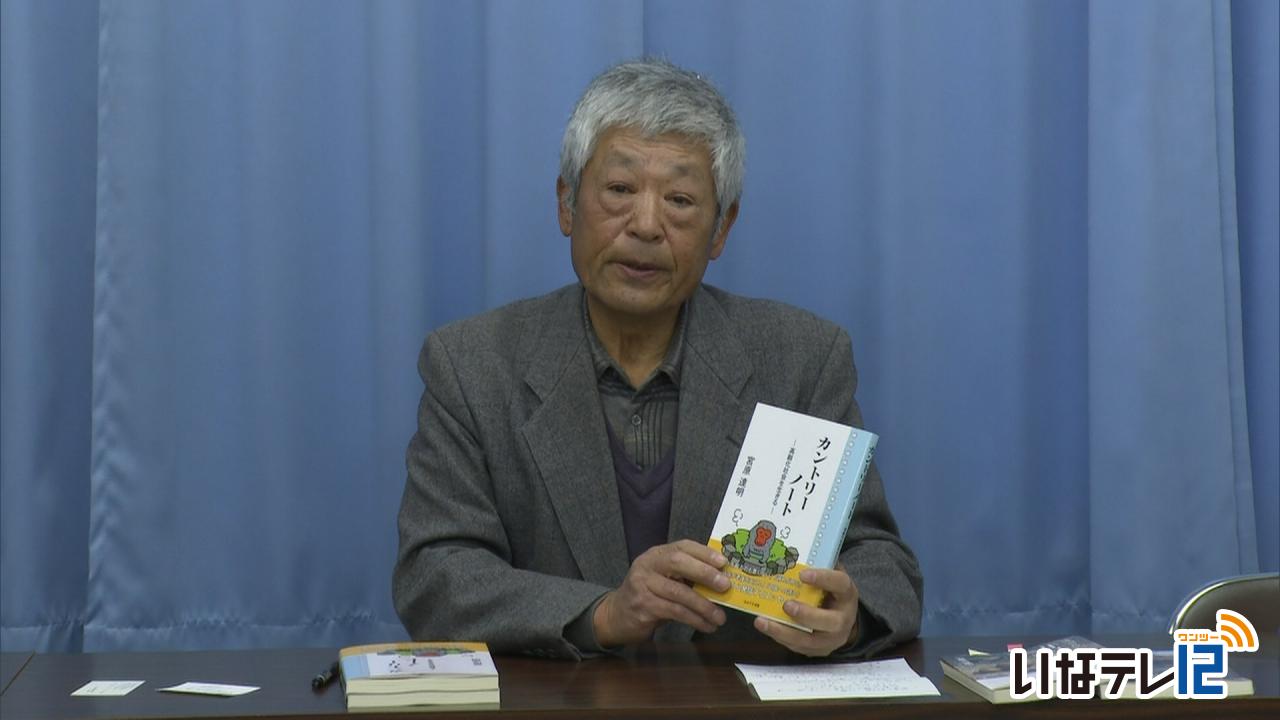

エッセー集「カントリーノート」出版

元教諭で伊那市手良在住の宮原達明さんが老後の生き方などについて自らの考えを書いたエッセー集「カントリーノート 高齢化社会を生きる」を出版しました。

25日宮原さんが伊那市手良の下手良公民館でエッセー集の内容について話をしました。

エッセー集は77歳の喜寿を迎えたことを機に宮原さんが高齢化社会を生きるヒントにしてもらいたいと書いたものです。

内容は趣味の楽しみ方や死を迎える心構えなど日常生活の中で感じたことが綴られています。

宮原さんのエッセー集「カントリーノート 高齢化社会を生きる」は税別1,500円で伊那市のニシザワBOOKS&CAFEいなっせ店、平安堂伊那店で販売されてい円がます。

-

黒田重行さん黄綬褒章受章

春の褒章受章者が28日発表され伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは箕輪町のプラトーン株式会社社長の黒田重行さんが黄綬褒章を授章しました。

黒田さんは箕輪町沢在住の75歳で鋼材加工販売業のプラトーン社長です。

また2009年から箕輪町商工会会長を務めていて町の商工会活動に貢献しています。

-

3月の月間有効求人倍率1.24倍

上伊那の3月の月間有効求人倍率は前の月を0.05ポイント下回る1.24倍でした。

3月の月間有効求人数は3,414人、月間有効求職者数は2,743人で月間有効求人倍率は1.24倍でした。

ハローワーク伊那では「雇用情勢は堅調であるものの新規雇用に

慎重さがみられる。」と前の月の判断を据え置きました。

また令和元年度、新規高校卒業者の就職内定率は97.6%で前の年の同じ月を1.5ポイント下回りました。

これについてハローワーク伊那では就職内定に向け関係機関と連携を図り、個別支援に取り組んでいくとしています。

-

新形コロナ関連の補正予算案可決

箕輪町臨時議会が28日、町役場で開かれ新型コロナウイルス対策などとして7,700万円を追加する補正予算案が可決されました。

可決された補正予算案のうち7,100万円が新型コロナ関連となっています。

主な対策として町の制度融資に対する保証料の助成に2,500万。

18歳までの子どもがデリバリーやテイクアウトの利用で使える2,000円分のクーポン券配布に960万円。

町内の福祉施設、医療機関、1事業所につき20万円を交付する事業に640万円。

ほかには児童1人につき1万円を給付する国の子育て世帯への臨時特別給付金として3,560万円などとなっています。

-

長野県SNS新型コロナ情報

新型コロナウイルス感染拡大に伴う長野県からのツイッター・ライン情報です。

松本圏域では、感染拡大のリスクが高い事例が発生しましたが、その事例における最終の感染者が発生してから14日間が経過し、レベル2とする要件を満たさなくなったことから、レベル1になりました。

なお、長野県は全域にわたり緊急事態宣言が発令中であるため、従前どおりの感染防止策の徹底をお願いします。 -

元気づくり支援金 今年度内定事業を発表

長野県地域発元気づくり支援金の今年度事業が内定し、28日に発表されました。

上伊那では、42事業およそ6,600万円が選定されました。

上伊那広域では、女性のUIJターン促進を図る上伊那女子会セミナーの実施などに230万円となっています。

伊那市では、井上井月の英語版の絵本の製作・シンポジウムの開催に160万円、高校生対象のキャリアフェスの実施に130万円、入野谷在来そばを紹介するHPの制作と保管冷蔵庫の購入に74万円などとなっています。

箕輪町では、給食アイデアレシピコンテストの入賞作品を紹介するカードの製作に110万円、南箕輪村ではマウンテンバイクを活用したイベントの開催などに160万円などとなっています。

今年度は、57事業9,300万円の要望がありましたが、新型コロナによるイベントの中止などで14事業2,000万円分が取り下げられています。

県では、2次募集の実施は予定していないということです。 -

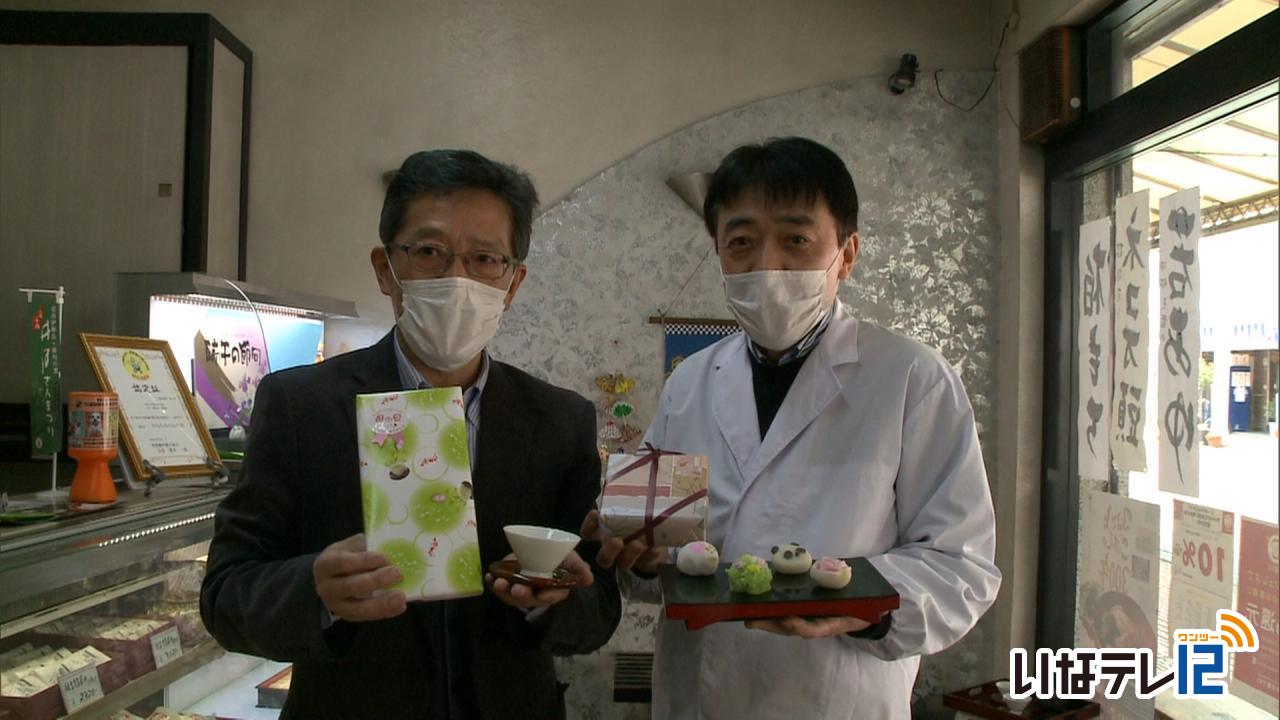

母の日楽しんで 菊香堂×カク万伊藤園コラボ

伊那市坂下の和菓子店菊香堂と日本茶専門店カク万伊藤園は、来月10日の母の日を楽しんでもらおうと、共同でコラボ商品を開発しました。

伊那市坂下の菊香堂です。

菊香堂とカク万伊藤園のコラボ商品で、上生菓子と新茶がセットになっています。

こしあんのバラ・つぶあんの花束・病気に負けず寝込まんようにとのごろ合わせで、ネコまんじゅうと、しろあんのパンダの和菓子の詰め合わせに、鹿児島県産の新茶・さえみどりがセットでついてきます。

来月10日の母の日を、新型コロナウイルスに負けず、家庭で楽しんでもらおうと、コラボ商品を開発しました。

母の日を祝おうとつくられたこの商品は、税込み2,200円で、28日から予約を受け付けます。

コラボ商品は菊香堂か、カク万伊藤園で買うことができます。 -

キタニが中病にマスク寄贈

伊那市福島の総合リサイクル業者キタニは、新型コロナウイルス対策の支援として伊那中央病院に医療用マスク5,000枚を27日、贈りました。

この日はキタニの木谷済成社長が伊那中央病院を訪れ、本郷一博院長にマスクを手渡しました。

新型コロナウイルスの影響で様々なものが不足する中、キタニでは地域の医療関係者を支援しようと、伊那中央病院にサージカルマスク5,000枚を寄贈しました。

本郷院長は、「マスクが貴重な時に心づかいを頂き感謝します。喜んで使わせていただきます」と話していました。 -

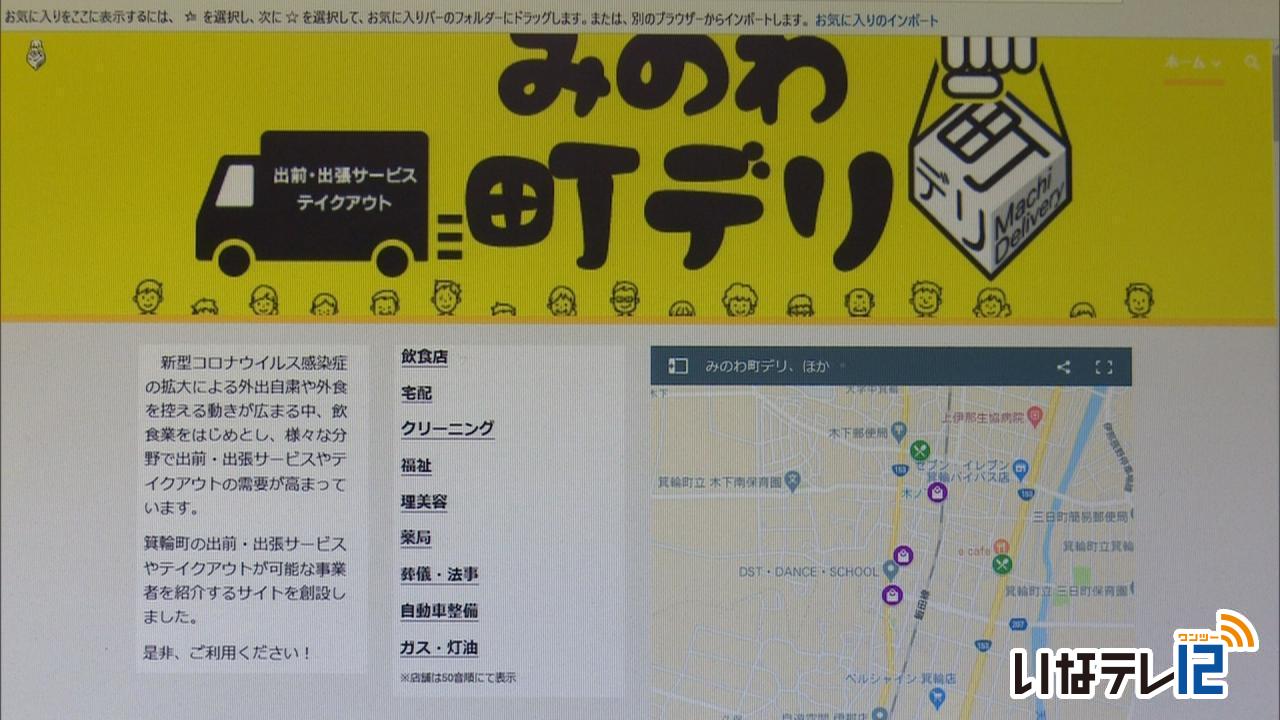

「みのわ町デリ」取り組み始まる

新型コロナウイルスの感染拡大で外出の自粛が呼び掛けられる中、箕輪町内の飲食店や事業者は、出前や出張サービスを行う「みのわ町デリ」を始めました。

みのわ町デリのHPです。

飲食店の他、クリーニングや灯油の配達、理容室などがあり、24日現在およそ40店舗が登録しています。

この取り組みは町内の飲食店などが箕輪町商工会と協力し始めました。

また、箕輪町はこの取り組みを後押ししようと、高校3年生までの子供がいる世帯に出前やテイクアウトで使用できるクーポン券を発行する計画です。

27日、町役場で開かれた定例記者懇談会で白鳥政徳町長が説明しました。

対象は、高校3年生までの子どもがいる世帯で、子ども1人につき2,000円分が配布されます。

利用できるのは、町内の飲食店の出前とテイクアウトです。

利用期限は5月31日までです。

この補正予算案は28日の臨時町議会に提出される予定で、GW中の使用を促していくとしています。

また、箕輪町は町内の診療所、歯科診療所、福祉施設に応援金を送る計画です。

コロナ対策の消耗品購入に充ててもらおうというもので、1施設につき20万円を予定しています。

-

伊那市議会申し入れ市が回答

伊那市は、市議会が行った新型コロナウイルスに関する情報提供などの申し入れに対し、医療機関や学校での対応について27日、回答しました。

27日は市役所で、林俊宏副市長が黒河内浩議長に回答しました。

27日は、正副議長の他、会派の代表者が出席し市側からの回答を聞きました。

市議会では、伊那中央病院の状況と果たすべき役割と課題、小中学校、保育園の現場の状況と課題への対応についての情報提供を求めました。

回答によると、伊那中央病院の現状については、感染症病床が4床あり、今後伊那地区で患者が増加した場合に備え対応できる病床を準備していること、臨時休校している児童・生徒に対しては健康状態確認のための家庭訪問・ICT機器を活用した支援などを行っているとしています。

また、小中学校の休校により生活費が増加している子育て世帯の他、飲食業者・宿泊事業者への支援について市独自の補正予算案を来月開かれる臨時議会に提出する予定で議会に理解を求めました。

黒河内議長は「市民に感染者を増やさないための対応を議会からも呼び掛けていきたい」と話していました。

-

河川敷利用の自粛呼びかけ

新型コロナウイルスの感染拡大防止による河川敷利用の自粛の呼びかけです。

天竜川上流河川事務所は、人が密集する恐れがある河川敷での、バーベキューや、キャンプ、水遊びなど、人が密集・密接する利用を自粛するよう呼び掛けています。

伊那市は、来月3か所で予定されていた定例行政相談を中止としました。

箕輪町は、来月31日に予定していた環境美化統一行動・ごみゼロ運動を中止としました。

-

生活支援臨時相談室 開所

伊那市は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、市民の生活支援に関する相談室を27日、開設しました。

生活支援臨時相談室は、市役所1階に開設されました。

これは、新型コロナの感染拡大の影響を受け、休業などにより収入が減少し生活に困っている市民の相談に対応しようと設置されたものです。

窓口は職員4人体制で、生活や融資制度、補助制度などの相談を受け付けます。

また、電話やメールでの相談も行っていて時間は午前8時30分から午後5時15分までとなっています。

松澤浩一保健福祉部長は、「適切な支援につなげていきたい」と話していました。

-

8市町村長が感染予防広報

上伊那広域連合は、新型コロナウイルス感染拡大防止を市町村長が呼び掛ける広報映像を制作しました。

この広報映像は、伊那ケーブルテレビジョン・エコーシティー駒ヶ岳、辰野町ほたるチャンネルで放送されます。

-

お持ち帰りキャンペーン(1)山荘ミルク

伊那商工会議所は、新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ち込んでいる飲食店を支援しようとお持ち帰り・出前・仕出し使用拡大キャンペーンを行っています。

伊那ケーブルテレビでは、キャンペーンに参加している飲食店のテイクアウトメニューを27日から紹介していきます。

山荘ミルクの心と体がよろこぶ里山弁当。

季節感たっぷり、免疫力を高める食材を陶器の器に盛り付け楽しい時間をお楽しみください。

受け付けは、2日前までに。

10個以上1,100円からです。

年代・目的・アレルギーをお知らせください。とのことです。

【電話:72-9990】

-

長野県コロナSNS情報

新型コロナウイルス感染拡大に伴う長野県からのツイッター・ライン情報です。

登山をされる皆様へ。

新型コロナウイルスのため、 長野県内のほとんどの山小屋・テント場は休業中です。

登山口までの交通機関は運休中です。

遭難してもすぐに救助に向かえない場合があります。

しばらくは登山を自粛してください。 -

共産党市議団 申し入れ回答

伊那市は、日本共産党伊那市議団が行った新型コロナウイルスの感染防止策の申し入れに対し、医療機関や学校での対応について22日に回答しました。

報告を受け共産党市議団の飯島光豊団長は「前向きの取り組みが確認できた」と話し市の取り組みに一定の評価を示しました。

22日は、日本共産党伊那市議団の飯島団長ら3人が市役所を訪れ、伊那市の城取誠総務部長から、支援策についての回答を聞きました。

城取部長は伊那中央病院への物資の提供や臨時休校している児童・生徒に対する遠隔事業の実施、事業者への市独自の支援策などについて説明し、「コロナの状況は日々変化している。今後も状況を見ながら対応を行っていきたい」と話していました。

共産党市議団はこの日、災害に備え、避難所としてホテルや旅館を借り上げる事などを改めて申し入れをしました。

-

地域材活用に関する協定

伊那市と上伊那木材協同組合は、公共施設整備における地域材の活用推進に関する協定を17日、締結しました。

17日は、市役所で調印式が行われ、白鳥孝市長と上伊那木材協同組合の都築透理事長が協定書を取り交わしました。

協定は、公共施設整備で地域産材を使用することで伊那市が進める50年の森林ビジョンで描く循環型社会を実現することを目的としています。

伊那市によりますと、木材は伐倒から製材・乾燥・加工と使えるまでに時間がかかるため公共施設で地域産材を活用したくても準備が整わず使用を断念するケースもあったということです。

こうした状況を改善するため、計画当初から互いに情報を共有し上伊那木材協同組合が地域材の調達の中心的な役割を担うことでスムーズな活用を目指します。

白鳥市長は「伊那市の公共施設への活用をさらに推進したい」と話していました。

都築理事長は「協定により地域材が円滑に流れ有効利用する仕組みができ地産地消がより鮮明になる」と話していました。

上伊那木材協同組合は、上伊那地域の木材の生産や製材などに携わる20社で構成しています。

-

女王蜂を放す

伊那市地蜂愛好会は、越冬させたクロスズメバチの女王蜂を市内の山林に25日、放しました。

自然に近い状態で越冬させるため発砲スチロールの中に凍らせたペットボトルを入れて温度調整をするなどして役員が管理してきました。

30匹の女王蜂が入れられた箱が今月初めに会員に配布されました。

25日は、8月に蜂追い体験が予定されている会場に、女王蜂が放されました。

およそ500匹のうち300匹ほどが生存していて、目を覚ました女王蜂が飛び立っていきました。

女王蜂はこれから、自然の中で巣をつくり、8月に会のメンバーが蜂追いをして巣を探します。

伊那市地蜂愛好会は、伊那谷伝統の蜂追い文化を楽しみながら継承していこうと活動している団体で蜂追い体験や地蜂の巣の重さを競うコンテストなどを行っていいます。

-

長野県SNSコロナ情報

新型コロナウイルス感染拡大に伴う長野県からのツイッター・ライン情報です。

長野県は、STAY HOMEのチラシを制作しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言が発令されています。

今は家で過ごしましょう。

愛する人たちの命を守るために、今私たちができることです。

-

伊那フィル「家庭でCD楽しんで」

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため家で過ごす時間が多くなっているなか伊那フィルハーモニー交響楽団は家庭での時間を

楽しんでもらおうとCDをプレゼントすることを決めました。

プレゼントするのは伊那フィルハーモニー交響楽団が2015年に制作した市内の小中学校21校の校歌を収録したCDです。

団長の北沢理光さんが一家で楽しんでもらおうと企画しました。

伊那フィルは2015年に楽団発足30周年を記念して伊那市内の小中学校の校歌を演奏しCDにしました。

校歌は地域をつなぐシンボルだとして各学校や関係者に配りました。

今回は新型コロナの影響で人の交流が制限されるなか地域の絆を感じてもらおうとプレゼントすることにしました。

CDのプレゼント枚数は50枚ではがきでの応募となります。

申込は郵便番号396-0025 伊那市荒井3500-1伊那市生涯学習センター内 伊那フィルハーモニー交響楽団 団長 北沢理光さん宛てで申込多数の場合は抽選により決定するということです。 -

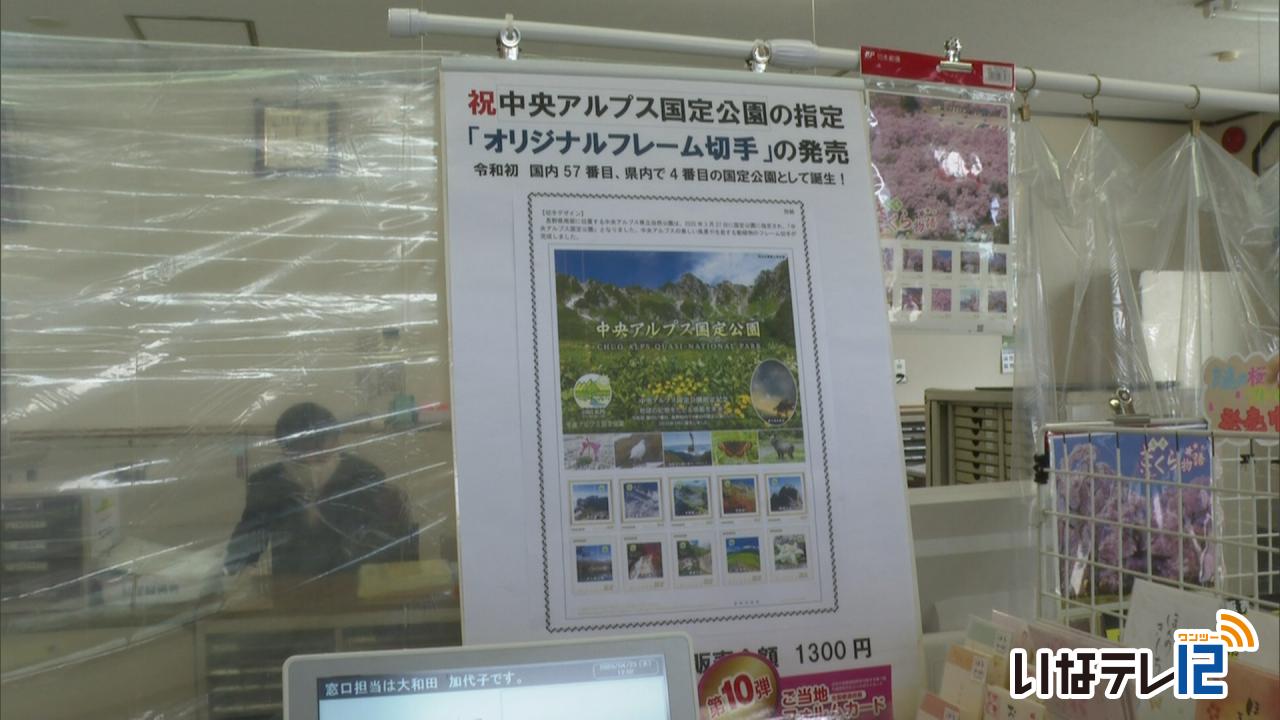

国定公園指定記念フレーム切手 販売始まる

中央アルプスが国定公園に指定されたことを記念したオジリナル

フレーム切手の販売が23日から長野県内の郵便局で始まりました。

切手のデザインには千畳敷カールや寝覚の床など中央アルプスの主要な景勝地や動植物が採用されています。

伊那市の伊那日影郵便局でも販売が始まりカウンターに拡大コピーをおいてPRしていました。

切手シートは63円が5枚、84円が5枚で税込1,300円です。

県内441の郵便局で購入することができ販売数は1,970枚です。

中央アルプスは3月27日に国内で57番目、県内では4番目に

国定公園に指定されました。

-

長野市で30代男性の感染確認

長野市は25日、30代男1人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと発表しました。

また長野県は24日山ノ内町の40代女性1人の感染が確認されたと発表しています。

25日午後4時現在の長野県内の感染確認は66人となっています。

-

長野県SNS新型コロナ情報

新型コロナウイルス感染拡大に伴う長野県からのツイッター・ライン情報です。

日本赤十字社が、新型コロナ感染症が持つ「3つの顔」を紹介しています。

「病気」が「不安」を呼び、「不安」が「差別」を生み、「差別」がさらなる「病気」を生む。

この"負のスパイラル"を知り、断ち切ることが、コロナを乗り越える道です。

日本赤十字社のページ https://www.nagano.jrc.or.jp/topic/1734/ -

上古田でチューリップが見頃

箕輪町上古田で、チューリップが見頃を迎えています。

チューリップは、上古田の住民有志でつくる「これからの農業林業を考えるEグループ」が遊休農地を活用して植えたものです。

現在、早咲きの花が見頃を迎えていて、遅咲きのものも含めて5月上旬まで楽しめるということです。

Eグループでは毎年、チューリップが咲き終わった後に球根掘り体験販売会を行っていましたが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止するということです。

-

テイクアウトマーケットがオープン

JR伊那市駅北側の一角に、県からの休業要請を受けた伊那市内の飲食店が中心となって営業する、弁当や総菜などが並ぶテイクアウトマーケットが24日オープンしました。

JR伊那市駅北側の、飲食店が並ぶグルメ横丁です。

この一角に市内の飲食店10店舗の、弁当などが並ぶテイクアウトマーケットがオープンしました。

この日は、開店を聞きつけた地域住民がさっそく弁当を買い求めていました。

店内には、手作り弁当、ハンバーガー、冷やし中華などが並んでいます。

これは、商店主らでつくる一般社団法人アスタルプロジェクトが、空き店舗を活用し、少しでも売り上げにつなげようと企画したものです。

有志らで2週間前から準備を進め、この日のオープンにこぎつけました。

テイクアウトマーケットは、午前11時30分から午後7時までグルメ横丁にオープンし、来月末まで無休で営業する予定です。

今後は需要に応じ弁当のデリバリーなども検討しています。 -

宮坂組が南箕輪村と箕輪町に100万円を寄付

南箕輪村久保の建設業宮坂組は、新型コロナウイルス感染防止に役立ててもらおうと、南箕輪村と箕輪町にそれぞれ100万円を24日、寄付しました。

宮坂組の宮坂義広社長が24日南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に寄付金を手渡しました。

寄付は、新型コロナウイルス感染防止対策として学校関係や医療・福祉の分野に役立ててもらおうと行ったものです。

唐木村長は「いただいた寄付金は子育て・学習支援などに有効活用していきたい。こういう状況を乗り切るための支援をいただき、ありがたい。」と感謝していました。

この日は、支店のある箕輪町にも100万円を寄付したということです。 -

伊那市内で新型コロナ啓発一斉広報

全県一斉の新型コロナウイルス感染拡大防止を呼び掛ける広報活動が24日行われ、伊那市内でも不要不急の外出自粛などを呼びかけました。

この日は、伊那市役所で一斉広報の出発式が行われました。

これは県の要請で行われたもので、広報車5台が、不要不急の外出を控えることなどを呼び掛けました。

出発式で白鳥孝市長は「5月の連休明けまで上伊那からは出ないように、また、不要不急の外出は控えるように、住民に趣旨を伝え、周知してほしい」と職員に呼び掛けていました。

その後、メッセージを流しながら市内全域を回りました。

なお、メッセージは、伊那市地域安心安全メールや伊那市公式ツイッターなどでも配信されました。

-

テレビDEお花見・春日公園第2駐車場の八重紅枝垂れ桜

伊那ケーブルテレビでは、テレビで花見を楽しんでもらおうと、地域の桜をシリーズで紹介しています。

21回目の24日は、伊那市西町春日公園第2駐車場の八重紅枝垂れ桜をお届けします。

伊那文化会館北側にある春日公園第2駐車場には八重紅枝垂れ桜が10本植えられています。

桜を管理する伊那市振興公社によりますと、例年より1週間ほど早く見ごろを迎えているということです。

今週いっぱい楽しめます。

伊那市西町春日公園第2駐車場の八重紅枝垂れ桜でした。 -

今年の伊那まつり中止 決定

9月12日と13日に予定されていた今年の伊那まつりは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止することが24日決まりました。

24日は伊那まつり委員会が開かれ、今年の伊那まつりの中止が決まりました。

理由として、新型コロナウイルスの収束が見込めないことや、祭りで「密接」「密着」が避けられないことなどをあげています。

伊那まつりは、昭和33年に始まった勘太郎まつりと合わせて、これまでに62回開催されてきました。

平成18年に豪雨災害のため中止されています。

祭りの中止は通算で2回目になります。

なお、箕輪町のみのわ祭りは中止が決まっていて、南箕輪村の大芝高原まつりは開催は未定としています。

1712/(水)