-

伊那市議会臨時議会 コロナ対策1億2,000万円可決

伊那市議会臨時会が13日、伊那市役所で開かれ、市独自の新型コロナ対策に関係する1億2,000万円ほどを含む70億円の一般会計補正予算案が可決しました。

伊那市が行うコロナ対策の独自の事業では、小中学校の休校に伴う家庭の負担軽減のため、保護者に対し、児童・生徒一人あたり1万円を給付する事業に5500万円、資金調達制度拡充に伴う信用保証料を100%市が負担する事業に3,700万円、収容規模に応じて宿泊業者を支援する事業に1,250万円、テイクアウト・デリバリーを行う業者を支援する事業に、1,000万円などとなっています。

市独自では1憶2,000万円となっています。

伊那市の独自事業のほかに、国の一人一律10万円を給付する特別定額給付金事業に67億円、児童手当の対象児童1人につき1万円を給付する子育て世帯への臨時特別給付金事業に8700万円となっています。

また、伊那市が、全国一人あたり1律10万円の給付金について議会に報告しました。

マイナンバーカードを所有する人がパソコンなどで行う電子申請は1日から申請を受け付けているほか、郵送申請についても9日までに申請書を発送し、11日から受付を開始しています。

電子申請分は14日から、郵送申請分は22日から給付される予定です。受け付け期限は、8月10日までとなっています。

-

友釣り解禁前にアユの稚魚 放流

アユの友釣りの来月20日の解禁を前に、天竜川漁業協同組合は、アユの稚魚を放流しています。

13日は、伊那市と南箕輪村を管内とする3区支部のメンバーが放流を行いました。

稚魚は、8センチから10センチほどで、今日は、210キロ、1万6千尾ほどを伊那市の水神橋ちかくと、南箕輪村北殿の2か所で放流しました。

カワウによる食害が大きいため、数年前から放流場所を減らし、漁協の組合員が、カワウを追い払うなどの管理を行っているということです。

また例年は、漁協組合のある狐島付近でも放流しますが、おととしと去年の台風の影響で高遠の山が崩れ、川が濁っていることから例年よりも上流で放流しました。

ホースを使って次々と放たれた稚魚が、水面をはねる様子が見られました。

今年はコロナ拡大の影響で例年よりも1週間から10日遅い放流となりました。

天竜川漁協の管轄は辰野町から中川村までで、全体では2500キロ、32万尾のアユの稚魚を放流します。

アユ釣りの遊漁料は、年間券で8,800円、日釣券で2,200円となっています。

アユの友釣りの解禁は来月20日 午前6時となっています。

-

長野県SNSコロナ情報

新型コロナウイルス感染拡大に伴う長野県からのツイッター・ライン情報です。

県では新型コロナで影響を受けている中小企業・個人事業主のみなさまに向けた支援策をまとめました。

「融資を受けたい」「協力金や給付金を受けたい」「新たなチャレンジがしたい」などの支援策があります。

詳しくは長野県のホームページをご確認の上、ご相談ください。 -

南箕輪村新型コロナ独自支援で6,500万円

南箕輪村議会臨時会が12日、村役場で開かれ新型コロナウイルス対策の6,500万円を含む、17億8,000万円を追加する一般会計補正予算案が、可決されました。

新型コロナの影響による支援策として村内保育園・小中学校の給食費を2か月免除に1,800万円、高齢者や障害者の低所得世帯に1万円給付に400万円となっています。

また、県外から帰省できない学生へ、2,000円分の村特産品を届ける物資支援に111万円、中止となった中学校の修学旅行キャンセル料の村負担に84万円などとなっています。

また、村単独のコロナ対策の予算の他に、国が国民1人あたりに10万円を給付する特別定額給付金事業に16億5,000万円、学校教育の機会に格差が生じないように、児童生徒が使えるタブレット端末を支給する、ICT環境の整備として1億800万円などとなっています。

-

山小屋で使う味噌づくり

伊那市観光株式会社が運営する中央アルプスと南アルプスの山小屋で使う、手作り味噌の仕込みが12日、伊那市の白鳥孝伊那市長宅で行われました。

この日は、中央アルプスの西駒山荘管理人などが白鳥市長宅で味噌の仕込みをしました。

来年の山小屋で使うもので、およそ1年寝かせて熟成させます。

地元産の大豆30キロを専用の機械ですりつぶし、ペースト状にします。

米麴や塩と混ぜ、およそ100キロ分を作りました。

完成した味噌は、西駒山荘のほか、南アルプスの塩見小屋、仙丈小屋、こもれび山荘で提供されます。

なお、新型コロナウイルスの影響で、4つの山小屋の営業開始は未定で、今後の感染状況などを見て、判断するということです。

-

伊那市オンライン移住相談

伊那市は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、インターネットを利用したオンライン移住相談を伊那市役所でこのほど、始めました。

4月6日は、専用のホームページを通して、市の職員が移住希望者からの質問に答えていました。

この日は、現在大阪府で夫と子供の3人で暮らしている主婦から相談がありました。

この主婦は、「自然の中で子育てをしたいと考えています」と、話していました。

市の職員は、「伊那市高遠町の、高遠第2・第3保育園では、県外からの移住者の子どもも6割ほど通っています」と、答えていました。

伊那市では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、毎週月曜日と金曜日にインターネットで移住相談を受け付けています。

オンライン移住相談のホームページからは、相談を希望する日時を指定できるほか、事前にメールやチャットで市の職員と連絡を取ることができます。

伊那市では、「顔が見えることで相談のハードルを下げ、移住希望者に伊那市を知ってもらうきっかけをつくっていきたい」と話していました。

-

市議会議長に飯島進さん

2年間の申し合わせ任期満了に伴う伊那市議会の議長選挙が12日行われ、新しい議長に飯島進さん、副議長には唐澤稔さんが選ばれました。

12日は市議会臨時会が開かれ、議長選挙が行われました。

これまで、2期4年間議長をつとめた無所属の黒河内浩さんの退任に伴うもので、議長選には、2年前から副議長を務めている飯島進さん一人が立候補しました。

選挙は全ての議員21人の投票で行われ有効19票、無効2票で飯島さんに決まりました。

高遠町西高遠の飯島さんは、66歳で4期目です。

旧高遠町時代にも1期議員をつとめています。

就任の挨拶で飯島さんは「市民にとって開かれた議会、市民から信頼される議会となるようつとめていきたい」と挨拶しました。

また、副議長は無所属の唐澤稔さんに決まりました。

伊那市西町の唐澤さんは、72歳で3期目です。

唐澤さんは「議会改革の推進や議会の活性化に務めたい」と挨拶しました。

正副議長の任期は申し合わせによりきょうから2年間となっています。

黒河内さんは退任のあいさつで「市民から信頼され頼りにされる議会を目指して議会改革に取り組んできた」と2期4年の議長職務を振り返りました。

また常任委員会の構成も決まり、総務文教委員会委員長には白鳥敏明さん。社会委員会委員長には野口輝雄さん。経済建設委員会委員長には二瓶裕史さん、議会運営委員会委員長に唐澤千明さんが決まっています。

伊那市議会臨時会は、13日も開かれ、新型コロナウイルス感染拡大による対策支援を盛り込んだ補正予算案が提出されます。

-

大芝高原まつり中止

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、8月22日に予定されていた南箕輪村の大芝高原まつりの中止が12日決まりました。

12日は、村役場で大芝高原まつり正副実行委員長会が開かれ中止を決めました。

村では祭りイベントの19の委員会から意見を聞き、このうち16の委員会が開催が難しいとの回答がありました。

実行員会では、新型コロナウイルス感染拡大で十分な安全確保が難しいなどとして中止を決めました。

大芝高原まつりは、1985年昭和60年から毎年行われていて中止は、まつりが始まって以来初めてだということです。

-

恩徳寺でクロユリ咲く

南箕輪村の恩徳寺で、今年もクロユリが咲いています。

今年は春先の天候不順で例年より花が小ぶりだということです。

-

箕輪町 一部施設の利用再開へ

箕輪町は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉鎖している町内の一部施設の利用を再開することを、12日に発表しました。

営業を再開するのは町内の一部施設で、屋内スポーツ施設では町民体育館・武道館・ながたドームが18日から。

社会体育館・藤が丘体育館が25日から。

学校開放の各小学校体育館が来月1日からとなっています。

文化施設では、町文化センター・地域交流センターみのわが18日から。

町郷土博物館が19日からとなっています。

福祉施設では、町総合福祉センター・障がい者応援スポット「みのあ~る」が18日からとなっています。

利用再開に伴い箕輪町では、マスク着用・手洗い・消毒・3密を避ける・換気など、感染予防対策を徹底し利用するよう呼びかけています。 -

弥生同窓会がZOOM導入を支援

伊那弥生ケ丘高校同窓会は、学校で試験的に活用しているテレビ会議システムのライセンス料を負担し、休校中の母校を支援しました。

8日は、伊那弥生ケ丘高校同窓会の下島典子会長らが学校を訪れ、テレビ会議システムのZOOMを使い生徒と教諭が進路面談をする様子を見学しました。

学校では、新型コロナウイルスの影響で休校となり、4月中旬からテレビ会議システムZOOMを試験的に導入し、個別の進路面談などに活用してきました。

しかし、無料版では同時に接続できる人数や時間に制限があり、不便に感じていたということです。

学校側が有料版の導入を検討していたところ、同窓会がライセンス料の支援を申し出ました。

伊那弥生ケ丘高校では、今後はZOOMを活用した、大人数が参加する遠隔授業を行いたいとしています。

-

箕輪町が小中学校にマスク配布

箕輪町は、新型コロナウイルスの感染を防ぐため、町内の小中学校にマスクをこのほど、無償で配布しました。

箕輪中学校の廊下です。

クラスごとに人数分のマスクが用意されました。

こちらが配布されたマスクです。

布製で洗って繰り返し使うことができ、全校生徒に届けられました。

2年4組の教室では、担任の井上雅仁教諭が「マスクは必ず1度洗ってから使うようにしてください」と生徒に説明し、配布していました。

マスクは、町が今年度予算で配布したもので町内全小中学校2,037人分が用意されました。 -

国道361号 6月19日まで平日全面通行止め

国道361号の伊那市高遠町西高遠地籍で、災害防除工事が11日から始まりました。

6月19日までの期間中、平日の一部の時間帯で工事区間が通行止めとなります。

工事区間は、伊那市高遠町西高遠地籍のおよそ250mです。

昨年度工事が完了した箇所よりおよそ60m西側の法面に、モルタルの吹き付けなどを行います。

工事期間は、11日から来月19日までです。

平日の午前9時30分から午後4時30分までは全面通行止めとなり、それ以外の時間帯と土日・祝日は片側交互通行となります。

歩行者の通行は可能です。 -

小中学校 学校再開に向けて分散登校

新型コロナウイルスの影響で休校となっている小中学校で、学校再開に向けた分散登校が、11日から始まりました。

放送エリア内の伊那市、箕輪町、南箕輪村のほとんどの学校で、11日が登校日となりました。

このうち南箕輪小学校では、午前と午後に分かれ、およそ1時間、授業や学活を行いました。

この春入学した1年生の教室では、クラスの半分の16人が午前中に登校し、課題として出されていたひらがなの練習帳や似顔絵を提出していました。

南箕輪小学校では休校中、家庭訪問を実施した他、下駄箱を使って課題のやりとりをしていましたが、教室での指導は初めてです。

6年生の教室では、算数の授業が行われました。

6年生で習う内容ですが、授業がなかったため子ども達は家で教科書を見て予習してきたということです。

南箕輪小学校では、「久しぶりに子ども達の元気な声が聞こえてきてよかった。感染防止に努めながら、学力維持と心のケアに取り組んでいきたい」と話していました。

南箕輪小学校では、25日の学校再開までに6日間分散登校し、3時間の授業を行うことにしています。

なお、伊那市と箕輪町の小中学校でも、25日に再開を予定しています。 -

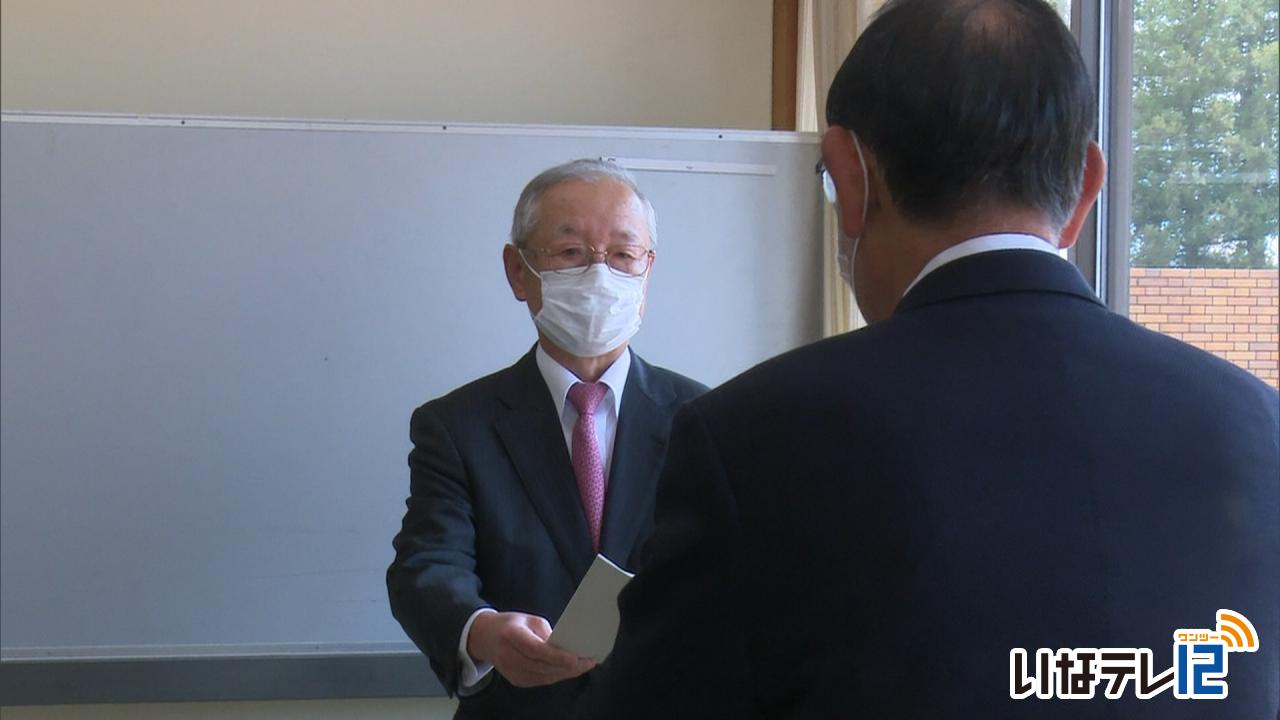

創和設計が箕輪町にマスク寄贈

箕輪町大出の建築設計事務所、創和設計は、新型コロナウイルス対策に役立ててもらおうと、箕輪町にマスク500枚を8日に、寄贈しました。

この日は、創和設計の小河節郎社長と、小河豪専務が町役場を訪れ、白鳥政徳町長にマスクを手渡しました。

創和設計では、社員などのために2,000枚のマスクを仕入れ、そのうち500枚を町に寄贈しました。

小河社長は、「少ないですが、マスクを必要としているところへ有効活用してもらいたい」と話していました。

白鳥町長は「マスクを買いに行けない人などに届けたい。支援していただき感謝している」と話していました。

-

アマビエ菓子でコロナ退散願う

伊那市東春近の菓子店、友野菓子店では新型コロナウイルス退散を願い、疫病退散の御利益があるとされる妖怪「アマビエ」をモチーフにした菓子を販売しています。

伊那市東春近の友野菓子店です。

こちらがアマビエの上生菓子、「アマビエ様」一つ税込み200円です。

疫病退散の御利益があるとされる、半人半魚の妖怪をモチーフに、練り切りの和菓子に仕上げました。

表面を水色のあんで覆い、うろこがデザインされています。

また、アマビエをかたどったパンも販売しています。

中にチョコクリームが入っていて、一つ税込み150円です。

友野菓子店では、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、菓子で地域の人を元気づけようと、4月下旬ごろから作り始めたということです。

友野菓子店の営業は、午前7時30分から午後7時までで、アマビエ菓子は、5月末まで販売する予定です。 -

母の日 花求める人の姿

母の日の10日、伊那市内の生花店では、花を買い求める人の姿が見られました。

伊那市中央の生花店・フローリストはなづきには、カーネーションやあじさいなど、母の日のギフト用の花が並んでいました。

今年は、コロナの影響で、心が沈みがちなので、明るく華やかな色の花を仕入れたということです。

訪れた人は、「集中を避けるための母の月の取り組みは知っているが当日にプレゼントしたいです」と話し、お気に入りを買い求めていました。

はなづきでは今月いっぱい、母の日用ギフトを扱うということです。それでは天気予報です。

-

長野県SNSコロナ情報

【#新型コロナ に関する相談窓口】

新型コロナに関するお困りごと、不安がある方、お一人で悩まずに、各種相談窓口↓へご相談ください。

「どこに相談したらよいかわからない」「どんな支援があるかわからない」という方は、お困りごと相談センターまでご連絡ください。

-

ゴンベエさんLINE動画配信で癒し

バルーンショーやマジックなど伊那市を拠点に活動する大道芸人ゴンベエワールドさんは新型コロナウイルスの影響で外出自粛の要請が出ているなか家で過ごす人たちに楽しんでもらおうと無料通信アプリLINEを使ってパフォーマンスの動画を配信しています。

配信しているのは以前から挑戦したいと考えていた風船の操り人形でこれまでに2分から3分ほどの動画を3本配信しています。

新型コロナウイルスの影響でゴンベエさんも呼ばれていたイベントが相次いで中止となり自宅で過ごさざるをえなくなりました。

一時は落ち込んだ時期もあったということですが、こんなときこそ何かできないかと妻にスマートフォンで撮影してもらい動画配信を始めました。

動画を見た人からは「癒された」「気持ちが明るくなった」といった感想が寄せられています。

動画はゴンベエさんとラインで繋がっている人しか見ることができないことから興味のある人は連絡してほしいと話しています。

また今後は全ての人に見てもらうためユーチューブでの配信も考えているということです。

ゴンベエワールド 090-9359-7035

-

長野市でまた1人感染確認

長野市は、長野市内の50代男性1人が新型コロナウイルスへの感染が確認されたと9日発表しました。

9日午後4時半現在県内で感染が確認されたのは75人となっています。 -

たかずやの里にアイスを贈呈

5月9日は、一般社団法人日本アイスクリーム協会が制定した「アイスの日」です。

伊那市日影の洋菓子店ドルチェ・カリーナは、その「アイスの日」に合わせて、東春近の児童養護施設たかずやの里にアイスクリームを9日に贈りました。

この日は、ドルチェ・カリーナの柴宏治代表がたかずやの里を訪れ、菅雄峰施設長にアイスクリーム80個を手渡しました。

ドルチェ・カリーナでは、一般社団法人日本アイスクリーム協会が制定した「アイスの日」と、店の創業記念日である5月9日に毎年ジェラートの割引イベントを行っています。

今年は新型コロナウイルスの感染防止のためイベントを中止し、他の形で地域貢献をしようと、たかずやの里の子どもたちへアイスを贈りました。

アイスクリームはミルクやチョコレート、いちご、ブラッドオレンジ味など10種類程です。

柴代表は「いつか施設を巣立つ子どもたちに、伊那の風景と美味しい食べ物を思い出に残してもらいたい」と話していました。

ドルチェ・カリーナでは、10年以上前から、毎年バレンタインデーの時期にオリジナルのチョコレートをたかずやの里に贈り交流しているということです。 -

長野県SNS新型コロナ情報

新型コロナウイルス感染拡大に伴う長野県からのツイッター・ライン情報です。

長野県は、新型コロナウイルスの単発的なクラスターが発生していた北信圏域の発生段階の区分を、9日にレベル2からレベル1としました。

クラスターの最終感染者が発生してから14日間が経過し、発生段階の区分をレベル2とする要件を満たさなくなったためとしています。

なお、県全体では全域にわたり緊急事態宣言が発令されているため、従来通りの感染防止策の徹底を呼び掛けています。

-

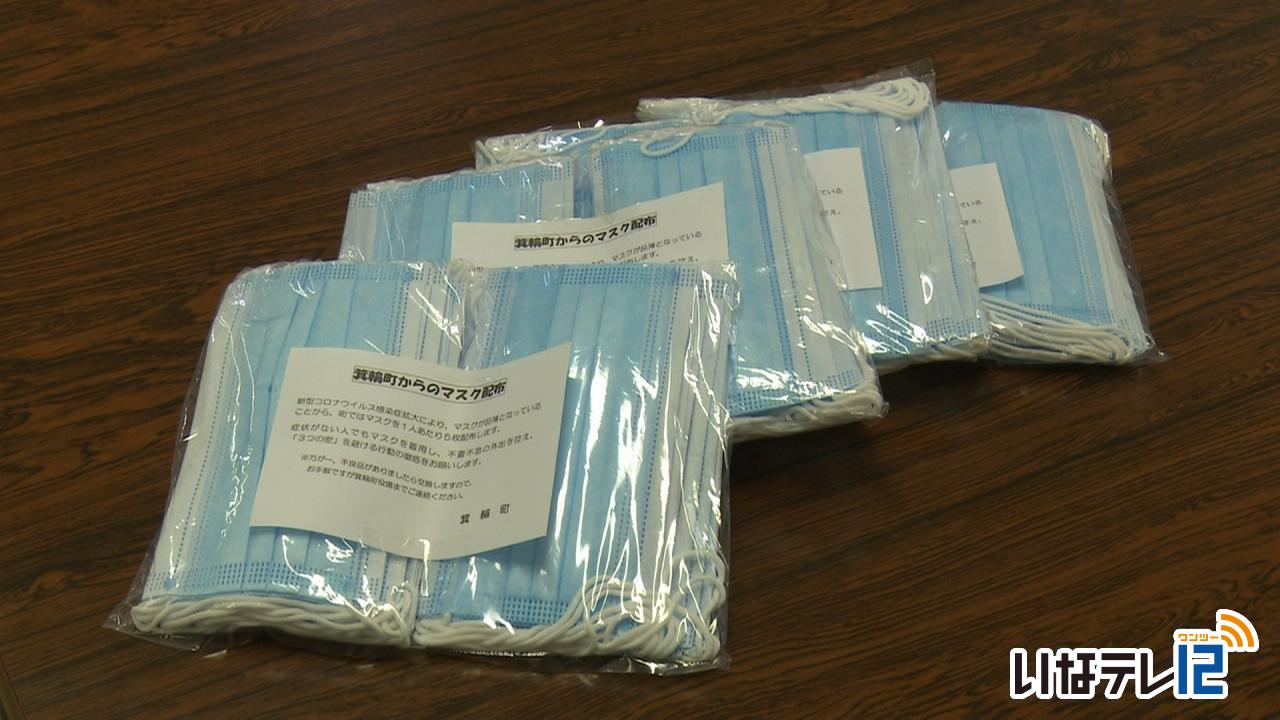

箕輪町が1人5枚マスク町内全戸配布

箕輪町は、新型コロナウイルス感染を防ぐため、町民1人当たり5枚のマスクを配布しています。

こちらがそのマスクです。

新型コロナウイルス感染予防のため15万枚のマスクを購入し、4月28日現在町内に住民登録している9,833世帯、24,982人全員に届けられます。

マスクの確保・配布におよそ900万円の特別予算を組んでいます。

マスクは、町役場の職員が検品し袋に入れたものを封筒に入れ、8日から15日までに順次全戸配布されることになっています。

箕輪町では、マスクを有効活用してほしいということです。 -

むらづくり委員会中間報告

南箕輪村のむらづくり委員会は、平成27年度から令和元年度までの5年間の、第5次総合計画前期計画の検証結果をこのほど、唐木一直村長に報告しました。

4月17日は、むらづくり委員会の宮原袈裟夫会長と、千菊夫副会長が役場を訪れ、中間報告書を唐木村長に手渡しました。

むらづくり委員会は、去年12月から3回にわたり会を開き、村第5次総合計画前期基本計画について検証してきました。

健やかに生きいき暮らせる村、安全・安心に暮らせる村など、28項目について目標達成できているかを検証しました。

検証の結果、「順調」は7、「おおむね順調」は11、「やや努力を要する」は11でした。

やや努力を要するとしたのは、文化・芸術活動の推進、交通安全対策・防犯体制の充実、道路・交通網の充実などです。

唐木村長は、「できるかぎり住民の要望に応えられるよう、後期総合計画に反映していきたい」と話していました。 -

伊那市・南箕輪村 施設の閉鎖一部解除へ

伊那市は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため現在閉鎖している市の施設を18日から再開します。

新型コロナウイルス感染拡大防止で閉鎖となっている図書館・公民館・体育館・子育て支援センターなど市の施設は18日から閉鎖が解除となります。

施設を再開するにあたり、入場者の制限や手洗いの徹底、場内での距離の確保など、感染防止策の徹底を呼び掛けていくとしています。

また、県外から人を呼び込まないという観点から、羽広荘・高遠さくらホテル・仙流荘・みはらしの湯・さくらの湯・道の駅南アルプスむらの6施設は31日まで閉鎖を延長します。

また、南箕輪村は、村が管理する施設について16日から一部利用制限を実施しながら順次再開します。

16日から村民や一部の人のみ利用可能となるのは、村民センター・村公民館・大芝屋内運動場・大芝陸上競技場などのグラウンド・村民体育館・大芝マレットゴルフ場です。

大芝荘・キャンプ場・森のコテージは16日から県内の人のみ利用可能となります。

村図書館・南部小図書館は12日から17日は予約貸し出し、19日からは1人15分の館内利用となります。

施設の通常利用は6月1日からを予定しています。

-

伊那市 小中学生1人につき1万円給付

伊那市は、新型コロナウイルスの独自の支援策として、市内の子育て世帯を対象に子ども1人につき1万円を給付します。

8日は伊那市役所で臨時の記者会見が開かれ、白鳥孝市長が支援策の内容について説明しました。

市独自の支援策として、小中学校の休校で、家庭での負担が増えているとして、子育て世帯への給付を行う方針です。

小学生・中学生の子ども、1人当たり1万円が給付されます。

5月中に児童手当の口座に振り込む方針です。

また、市内の宿泊業者・農家民泊の事業者に対し、規模に応じて支援を行う方針です。

金額は、収容人数100人以上の宿泊業者は70万円、100人未満は50万円、農家民泊事業者は3万円としています。

対象は伊那商工会議所・伊那市商工会の会員または観光協会に登録している農家民泊の事業者です。

他に、テイクアウト・デリバリーを始めた市内の飲食店に対し、1店舗あたり10万円を支援するとしています。

対象は商工会議所・商工会の会員で4月29日時点でテイクアウトなどを始めている事業者です。

このほか、小中学校で活用する消毒液の生成装置の設置や飲食・宿泊業者組合の年会費の支援なども盛り込まれています。

市独自の支援策の補正予算案は1億2,600万円ほどで、昨年度の繰越金と予備費が充てられます。

この補正予算案は12日・13日の市議会臨時会に提出されます。

-

村民1人に2,000円の商品券配布へ

南箕輪村は、新型コロナウイルスの影響に対する支援として、村民1人あたり2,000円の商品券を配布する方針です。

7日開かれた新型コロナウイルス感染症本部会議で示されたものです。

南箕輪村では、村民1人あたり2,000円の商品券を配布し村民の生活支援や村内企業の支援につなげる考えです。

商品券は村内の店舗での使用を予定しています。

配布時期は未定ですが、県内の緊急常事態宣言の解除後早い時期に行いたいとしています。

この補正予算案は12日に開かれる臨時村議会に提出される予定です。

-

受験生を応援 塾の授業を収録

伊那ケーブルテレビは、新型コロナの影響で授業が受けられない中学3年生を応援しようと、塾の講師の協力を得て数学を学ぶ番組を制作し、来週から放送します。

8日は伊那市西町の学習塾伸清学院で授業の収録が行われました。

中学3年生の数学「平方根」の授業です。

伸清学院塾長の清澤健二さんは、新型コロナウイルスの影響で休校が長引く中、地域のために何かできないかと考え、伊那ケーブルテレビに協力を呼びかけました。

自宅での学習では理解が難しい数学をとり上げました。

番組は来週火曜日から121チャンネルで放送します。

放送時間は、火曜日から金曜日の午前7時30分、午後4時55分、午後6時25分です。

20分番組で、毎日違う内容を放送します。

-

長野市の30代男性1人が新型コロナ感染

長野市は、長野市内の30代男性1人が新型コロナウイルスへの感染が確認されたと8日発表しました。

8日感染が確認されたのは、長野市内に住む30代の男性1人です。

8日午後4時半現在県内での感染確認は74人となっています。

-

箕輪町 一部施設を利用再開へ

箕輪町は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉鎖している町内の一部施設を再開することを、きょう午後4時に発表しました。

営業を再開するのは町内の一部施設で、ながた自然公園マレットゴルフ場が11日(月)から。ながた荘・ながたの湯・ながた自然公園キャンプ場・萱野高原キャンプ場・信州かやの山荘が16日(土)からとなっています。

また、11日まで臨時休館としていた町郷土博物館は、休館を延長します。期間は12日(火)から当面の間としています。

また箕輪町では、町内保育園の在宅保育要請期間についても、24日まで延長するとしています。

後日保護者宛に通知が配布される予定です。

1912/(金)