-

来年度予算 市長査定始まる

伊那市は来年度・令和2年度の予算編成に係る市長査定を15日から始めました。白鳥孝市長は予算査定にあたり「来年度は環境対策に力を入れていきたい」と話しました。

来年度予算の市長査定が15日から市役所で始まり、冒頭のみ公開されました。

白鳥市長は「環境や地球温暖化対策として、伊那市としてできる事に積極的に取り組み、二酸化炭素の削減などを進めていきたい」と話していました。

伊那市では来年度、公共施設への太陽光発電設備の設置や移住定住対策、森林整備、新産業技術の推進を重点事項にあげ予算化を検討しています。

伊那市の令和2年度 来年度予算の市長査定は2月上旬まで行われ、2月中旬に新年度予算案が発表される予定です。

-

インフル上伊那16.75人

上伊那の6日から12日までの一医療機関あたりのインフルエンザ患者数は、16.75人で依然として注意報レベルの10人を上回っています。

県は19.68人でした。

長野県の発表によりますと6日から12日までの1医療機関当りの上伊那のインフルエンザ患者数は16.75人、県の患者数は19.68人で減少傾向にあるものの依然として注意報レベルの10人を上回っています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、きょう現在、伊那市と箕輪町の小学校で1校1クラスが南箕輪村の保育園で1園1クラスが学級閉鎖となっています。

県では今後も拡大の恐れがあるとして、手洗いを行うなど感染予防の徹底を呼び掛けています。 -

引持の獅子舞 披露

伊那市高遠町上山田の引持に伝わる獅子舞が、12日、地域住民に披露されました。

引持の獅子舞は、無病息災や五穀豊穣を願いおよそ300年前から行われていたと伝えられています。

地域の伝統文化を後世に残そうと、2007年に保存会を結成しました。

それ以降毎年、地区住民に披露していて、およそ60人が引持生活改善センターに集まりました。

舞では獅子が鈴と御幣を持ち家内安全や無病息災を願いました。

また、獅子が体についたノミを食べるユニークな仕草もありました。

引持獅子舞保存会では「今年は災害がなく平和な1年になってほしいです」と話していました。

-

エレキテル橋本さんら 番組収録

12日に行われた伊那ケーブルテレビの番組「松尾アトム前派出所のりんご長者の旅」の収録に、だめよ~ダメダメの決め台詞で一世を風靡したニッポンエレキテル連合の橋本小雪さんが加わりました。

伊那市坂下区のどんど焼きは、12日に坂下神社境内で行われました。

番組は、そのどんど焼きに参加して、地域の人たちとコミュニケーションをとりながら楽しむ様子を収録したものです。

伊那ケーブルテレビが放送している「松尾アトム前派出所のりんご長者の旅」は、松川町のリンゴ農家でお笑い芸人の松尾さんが地域を回り物々交換を繰り返していく番組です。

今回は、松尾さんと同じ芸能事務所に所属するニッポンエレキテル連合の橋本さんと瞬間メタルの前田ばっこーさんが収録に加わりました。

普段出演しているのは松尾さんのみですが、橋本さん前田さんともに番組内でナレーションなどを担当していて、今回はスペシャル版となります。

3人は、餅つきも体験させてもらい、つきたてを味わっていました。

今回収録した番組は、2月にご覧のチャンネルで放送します。 -

漆戸常会 大文字建て

箕輪町北小河内の漆戸常会で無病息災を願う小正月の伝統行事「大文字」建てが12日、行われました。

朝8時頃、集落の中心部にある四つ辻に、地区住民およそ20人が集まりました。

漆戸常会の大文字は、およそ260年前に天竜川が氾濫し大きな水害が起きたことから始まったとされています。

長さおよそ10メートルの柱の先に太陽に見立てた赤い板を取り付け、その下に五穀豊穣を願い色紙で作った花飾りや松の枝などを結び付けていきます。

飾り付けが終わると掛け声とともに柱が建てられました。

大文字は、19日に下され飾りは各家庭に持ち帰り玄関に厄除けとして飾るということです。

-

箕輪町中曽根で獅子舞披露

地域や区民の今年1年の安泰や無病息災を願う伝統の獅子舞が12日、箕輪町の中曽根で披露されました。

この日は、中曽根獅子舞保存会のメンバーらおよそ30人が集まり、区内の八幡社や、辻など5箇所で獅子舞を披露しました。

八幡社では、「肇国の舞」や「剣の舞」など5つの舞を奉納しました。

その後、中曽根入り口のバス停では、雌獅子2頭の舞合わせが披露されました。

その様子を見ようと、地域住民が集まり、獅子舞を見物していました。

舞が終わると、集まった人たちは獅子に頭を噛んでもらい、今年1年の無事を願っていました。

中曽根の獅子舞は、箕輪町の無形民俗文化財に指定されていて、毎年小正月に獅子舞を披露しています。

-

箕輪町大出上村で大文字建て

箕輪町大出上村で、12日正午に町の無形民俗文化財に指定されている大文字建てが行われました。

大文字は、長さ10メートルほどで、国家安康と書かれた宝箱や、様々な願いが込められた、住民手作りの巾着などが飾られています。

上村の大文字は、およそ200年前に火事が起こったり、疫病が流行ったことから、無病息災や家内安全を願い始まったとされています。

上村の住民は、「去年は台風19号で県内も大きな被害を受けた。今年は災害のない平和な1年になってほしい。」と話していました。

大文字は、20日の午前6時に下ろされ、飾りの巾着は区の各家庭に配られるということです。

-

上伊那の花トルコギキョウ種まき

長野県が出荷量全国1位で、上伊那を代表する花の1つ、「トルコギキョウ」の種まきが14日、伊那市東春近で行われました。

農事組合法人いなアグリバレーのハウスでは、およそ20人の組合員が種をまきました。

農事組合法人いなアグリバレーは、植物を種から苗に育てる「育苗」などを行っています。

上伊那は諏訪に続いて県内2番目のトルコギキョウの産地で、5月下旬までに平年並みの330万本分の種をまきます。

ハウス内で育てられた苗は、JA上伊那管内のおよそ90戸の生産者に配られます。

トルコギキョウは関西を中心に関東、中京圏へ出荷されるということです。

-

西箕輪上戸で小正月の伝統「大文字」

道祖神の脇に柱を建て、五穀豊穣や区内の安全を願う小正月の伝統行事「大文字(でえもんじ)」が伊那市西箕輪上戸で、14日に行われました。

朝5時前。太鼓の音が鳴り響き、地区住民が巾着飾りを持って三ツ辻に集まり始めます。

区民が集まると、柱を取り出して飾りつけが始まります。

厄落としと1年間の無事を祈る道祖神まつりで、上戸では過去に一度この祭りを中止したところ村に疫病がはやり死人も出たと言い伝えられています。

飾り付けが終わると、長さ12メートルほどの柱を、集まった区民総出で持ち上げます。

大文字建てが終わると、集まった区民で万歳三唱をしていました。

有賀洋治郎実行部長は「伝統の大文字を建てて、区民のみなさんの健康や家内安全をしっかり祈りたい」と話していました。

上戸では、20日にで大文字おろしが行われる予定です。 -

養護学校生徒の手作り掛紙プリン販売

伊那養護学校の生徒が手作りした掛紙をつけた「おもてなしプリン」の販売が、南箕輪村の大芝の湯で、14日に行われました。

この日は伊那養護学校中学部1年の生徒14人が大芝の湯でプリンを販売しました。

掛紙は、伊那養護学校の生徒が手作りしたものです。

地域とのつながりを作ろうと大芝の湯に提供を申し出ました。

この日はおよそ60個を用意し、販売開始から40分後には完売しました。

生徒は「楽しかった!」「全部売り切れてうれしい」「友達みんなとたくさん売れてうれしかった」と話していました。

養護学校では2月中旬までの期間、週に1回程度掛紙を作る予定で、掛紙つきプリンは不定期で大芝の湯で販売されます。

値段は360円となっています。 -

仲仙寺 羽広の獅子舞奉納

伊那市西箕輪羽広におよそ400年伝わるとされている小正月の伝統行事「羽広の獅子舞」が12日、仲仙寺に奉納されました。

羽広の獅子舞は、口を閉じている雄獅子と、口を開けている雌獅子の2頭の舞合わせが特徴です。

午前7時から、仲仙寺本堂で奉納されました。

ゆっくりと左右に舞う「肇国の舞」や、悪魔を切り祓う「剣の舞」など5つの舞で構成されていて、総称して「阿吽の舞」と呼ばれています。

伊那市無形民俗文化財に指定されていて、区内全戸が会員となる羽広獅子舞保存会が受け継いでいます。

12日は、獅子舞を見ようと地域住民らおよそ50人が本堂に集まりました。

仲仙寺での奉納が終了すると、雄は羽広区内の南を、雌は北を1日かけて回りました。

-

上伊那教職員美術展

上伊那の小中学校の美術教諭の作品が並ぶ第46回上伊那教職員美術展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には洋画や日本画、彫刻など、17人の作品28点が展示されています。

この展示会は、授業以外で制作した作品を見てもらうとともに指導力の向上につなげようと、図工・美術の教諭で作る上伊那美術教育研究会が開いています。

図工・美術の授業で使った教材を展示するコーナーもあります。

こちらは彫刻とデザインについて学ぶ授業で使われたもので、透明な板に線を描いたものを重ねると立体的に見えるようになっています。

研究会では「それぞれの制作の世界観を感じて楽しんでほしい」としています。

上伊那教職員美術展は16日(木)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

坂下区新年餅つき大会

伊那市坂下区の新年もちつき大会が、12日坂下神社境内で開かれました。

12日は子どもからお年寄りまで区民およそ120人が参加し、餅をつきました。

坂下区では、広い世代が参加し交流できる機会を作ろうと、どんど焼きに合わせて初めて餅つき大会を開きました。

牧田俊一区長は、「今年は災害がなく、安心安全で暮らせる一年になってほしい」と話していました。

-

消防団出初式 決意新たに

伊那市と箕輪町、南箕輪村の消防団の出初式が12日行われ、団員らは地域防災への決意を新たにしていました。

このうち伊那市消防団の出初式には消防団と赤十字奉仕団合わせて620人が参加しました。

中心市街地で行われた分列行進で白鳥孝市長や北原政一団長らの観閲を受けました。

会場では、伊那市消防団音楽隊の演奏も行われました。

北原団長は「積極的に地域にとけこみ、市民のみなさんに安全安心を与えられるよう心を一つにして消防団活動に取り組んで欲しい」と訓示しました。

伊那市では去年47件の火災がありました。

-

今年の世の中 七分三厘

箕輪町木下の南宮神社で今年1年の農作物の出来や世相を占うお筒粥の神事が11日行われ、今年の世の中は七分三厘との結果がでました。

お筒粥は、1年の無事を祈願して行われる南宮神社の初祭りの占いの神事です。

午後5時に境内に用意された窯にヨシの茎を37本束ねた物と一緒に米と小豆を入れて煮立てます。

筒の中に入った米や小豆の数で占います。

午後7時過ぎ窯から引き上げ占いが始まります。

結果、世の中は去年より二厘上がり七分三厘となりました。

農作物のうち蕎麦、粟、小豆、茄子、葱が極上、気候は春と冬が上となっています。

-

上古田のイメージソングお披露目

箕輪町上古田のイメージソングが完成し、11日、曲がお披露目されました。

曲を制作した伊那市出身のシンガーソングライター湯澤かよこさんが上古田公民館を訪れ、住民と一緒に完成した曲を歌いました。

曲の名前は「カラフルかみふるた」です。

上古田の住民有志でつくる「GoWestかみふるた」が、この地域を歌で表現し郷土愛を育もうとイメージソングの制作を依頼しました。

去年5月から8月にかけて上古田からイメージする言葉を地域住民から募り、湯澤さんが歌詞にまとめました。

タイトルのカラフルかみふるたは、湯澤さんが「集まった言葉を見たときに色とりどりの景色が浮かんだ」ことからつけたということです。

GoWestかみふるたでは今後、合唱やダンス、体操などができるようアレンジし活用していきたいとしています。

-

上伊那の5中学校合同の美術作品展

上伊那の5つの中学校の美術部と創作部の第1回合同作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場には、伊那市の東部中・春富中、駒ヶ根市の赤穂中・駒ヶ根東中、飯島町の飯島中の5校の美術部と創作部の1年生から3年生までの有志122人の作品250点が展示されています。

初日の11日は開場を前に各校の生徒や顧問が展示作業をしていました。

駒ヶ根東中が去年5月から今回参加している他の中学校に出向き合同の部活を行ってきたことが縁で、初めてこの作品展が企画されました。

東部中は、校舎をテーマにした絵画作品などを出品しました。

春富中は、生徒が自由にテーマを決め、立体と絵画の作品を出品しました。

この作品展は、16日(木)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

高遠少年剣道クラブ初稽古

伊那市高遠町の高遠少年剣道クラブの初稽古が、鉾持神社の境内で11日行われました。

11日は、高遠少年剣道クラブの13人が、神社の境内で素振りをしました。

高遠少年剣道クラブは、小学1年生から6年生まで15人が所属していて、毎週水曜日と土曜日に稽古をしています。

新年には、新たな気持ちで稽古に取り組もうと、毎年鉾持神社で初稽古を行っています。

また、神社に参拝し技術の上達などを祈願しました。

山下末廣代表は、「今年も一年間休まず稽古に励み、技と心を磨いてほしい」と話していました。

-

南箕輪村神子柴 どんど焼き

南箕輪村神子柴の児童公園で11日、どんど焼きが行われました。

児童公園では、区内の子どもたちが近所を周って回収した正月飾りを燃やし、無病息災を願いました。

火が弱まってくると、アルミで巻いた餅を針金でつるして焼きました。

子どもたちは焼き立ての餅をおいしそうにほおばっていました。

-

南宮神社 山車飾り奉納

箕輪町木下の箕輪南宮神社で11日、初祭りが行われ、木下山車飾保存会が制作してきた山車飾りが奉納されました。

神社の境内には、今年のNHKの大河ドラマにちなみ、明智光秀が本能寺を囲んで攻撃をする直前を再現したものや、聖火ランナーのアニメキャラクターなどがあります。

舞台は、2か月かけて木下山車飾保存会が5つ、地域の子どもたちによる「スマイル山車くらぶ」が1つを制作しました。

箕輪南宮神社は12日が本祭りです。

山車飾りは、12日の午後4時まで飾られています。

-

いなまちゼミ 6日から始まる

伊那市内の商店や専門店の店主が講師を務め、暮らしに役立つ知識やプロの技を学ぶことができる「いなまちゼミナール」が、6日から市内21事業所で始まりました。

今回はそのゼミの一つ、「体の歪みチェックと骨盤調整の体験」をリポートします。

伊那市美篶にあります「カイロプラクティックうさぎ」さんにお邪魔しました。

ゼミでは、骨格の歪みが体にどのような影響を及ぼすのか講座で学んだあと、骨盤を調整することで、姿勢などにどのような変化が現れるのかを体験しました。

うさぎの店主・平光 恵さんから骨盤調整の施術を受けました。

リポーター「肩こりが改善してヒップアップしました!」

店舗の専門性を活かして、普段はなかなか知ることができない知識を学ぶことができます。

平光さん「普段はお客さんへのアプローチというと、チラシや地域紙などで呼び掛けることがほとんどですが、このような形で直接お話しながらお客さんにお店を知ってもらう機会はありがたい」と話していました。カイロプラクティックうさぎ(080-8706-4631)

いまなちゼミナールの受講料は教材・材料費を除くと基本無料。

伊那商工会議所が企画するこのいなまちゼミナールは今回で2回目です。

「きれい・健康」「調理・食べる」「学ぶ」「ものづくり・体験」の4つのジャンルに21の店舗が参加しています。

商工会議所の担当者も、商店・専門店の新たなファンづくりから始まり、ひいては地域経済の発展につながるよう期待を寄せています。

このいなまちゼミナールは来月6日まで、市内21店舗で行われています。

-

110番の日 正しい利用呼びかけ

10日は「110番の日」です。

伊那警察署は、「110番のつどい」を市内の大型店で行い、正しい利用を呼びかけました。

イベントでは伊那警察署のイメージキャラクター「I♥MAT」の110番の日にちなんだ新しいデザインがお披露目されました。

キャラクターがスマートフォンなどを手に電話をかけているデザインです。

キャラクターをデザインした県内在住の漫画家雨宮理真さんが登場し、交通事故を起こしたとの想定で110番通報を体験しました。

イベントでは石坂達雄署長と雨宮さんの対談も行われました。

石坂署長は「緊急の通報に迅速に対応できるよう、本当に110番が必要か判断してからかけるようにしてください」と話していました。

伊那警察署の去年1年間の110番通報の件数は2,839件で、このうち2割から3割は緊急性のない電話や警察と関係のないものだったということです。

事件・事故以外で相談がある場合は、相談ダイヤル♯9110か伊那警察署(72-0110)に直接電話をするよう呼び掛けています。

-

消防署員が意見発表

上伊那の消防署の署員が日々の業務で感じた消防や防災に関する意見発表会が10日開かれ、上伊那広域消防本部予防課の中平彩さんが最優秀賞に選ばれました。

10日は上伊那の6つの消防署と消防本部から選抜された7人が意見を発表しました。

このうち、最優秀賞に選ばれた中平さんは、上伊那広域消防本部予防課の消防副士長で、2人の子どもがいます。

中平さんは、子どもに何かあった時に母親がパニックにならずに対応するには知識が必要だとして、「乳幼児健診の中に応急手当講習を取り入れたらどうか」と提案しました。

意見発表会は、日々の業務で感じた改善点を発表することで市民の安全につなげようと行われています。

意見発表会ではほかに、「情報弱者への防災情報の提供」や「救急医療情報キットの周知」などの提案がありました。

最優秀賞に選ばれた中平さんは、来月木曽町で開かれる県の意見発表会に出場します。

-

漆戸常会 大文字の花飾りづくり

箕輪町北小河内の漆戸常会に伝わる小正月の伝統行事「大文字」に向け、住民は柱に取り付ける花飾りを昨夜作りました。

9日は、漆戸集会所に住民35人ほどが集まり、花飾りづくりをしました。

女性たちは、色紙を小さく折ってはさみで切り、花を作ります。

男性は、花を束ねるこよりを作ります。

パーツが出来上がると、竹の棒に花をつけ、切り込みを入れた和紙を巻き付けていきます。

漆戸常会の大文字は、町の無形民俗文化財に指定されている小正月の伝統行事です。

今から250年以上前に始まったといわれ、柱に花飾りをつけ、1月の小正月に四辻に建てます。

1週間ほどで柱を降ろし、花飾りを厄除けとして家の玄関などに飾ります。

花飾りづくりには子どもたちも参加していました。

お年寄りから作り方を聞いたり、年上の子が年下の子に教えたりしていました。

ベテランの一人、坂井国明さん77歳は、子どものころから毎年この行事に参加してきたということです。

漆戸常会の大文字は、12日の朝8時から、常会の四つ辻に建てられます。

-

村南部保育園でどんど焼き

正月飾りを燃やし無病息災を願うどんど焼きが南箕輪村の南部保育園で10日、行われました。

園庭には、園児や職員の家から持ち寄った正月飾りやだるまが積み上げられました。

火がつけられると、園児たちは今年1年健康で過ごせるようにと手を合わせていました。

飾りがおきになると、各家庭で用意した餅を焼きました。

園児たちは、焼きたての餅をほうばっていました。

-

2月11日に入舟町で落語会

伊那市坂下の入舟町内会は、かつての賑わいを復活させようと落語会を2月11日に開きます。

10日は、総代らでつくる実行員会が落語会の概要を報道関係者に説明しました。

地区の行事が減っている中、歴代の入舟町総代らが集まり子どもからお年寄りまで楽しめる催しを検討してきました。

落語会では、入舟の地名にちなんで、入船亭一門で真打の入船亭扇辰さんを迎えます。

副町総代の畑英城さんによりますと、かつて天竜川の舟着き場として栄え、昭和30年頃まで船を待つ人が芸者と遊び三味線の音が響く街だったということです。

入舟町は飲み屋街でもあるため落語会は酒の演目を入れた内容だということです。

落語会は、来月11日の午後3時から坂下公会堂で開かれます。

チケットは前売り2500円当日が2800円で、入舟町民は無料、坂下区民は500円です。

チケットなどの問い合わせはこちらの番号までお願いします。

-

中曽根公民館にホンダレ様飾り付け

箕輪町中曽根の住民有志は、五穀豊穣や家内安全を願う、「ホンダレ様」を8日、地元公民館に飾り付けました。

「ホンダレ様」は、小正月の飾り物の一つで、米や粟、稗などの穀物や繭の豊作を願い、中曽根では昭和30年ごろまで農家の玄関先に飾られていたということです。

繭玉と、米・粟・稗・麦・キビの五穀に見立てたキハダの木を飾ります。

また、紅白で縁起のいいナンテン、サカキと桜の枝を飾ります。

また、黒いテープを巻いた木の棒は、穀物をカラスなどから守るもので、打ち鳴らして追い出したりしたということです。

平成21年から、地区の住民有志らが昔の風習を後世に残していこうと、公民館に飾り付けをしています。

かつては、養蚕が盛んな地区だったことから、繭玉を飾るのが中曽根の特徴だということです。

ホンダレ様は、来週まで中曽根公民館に飾られるということです。

-

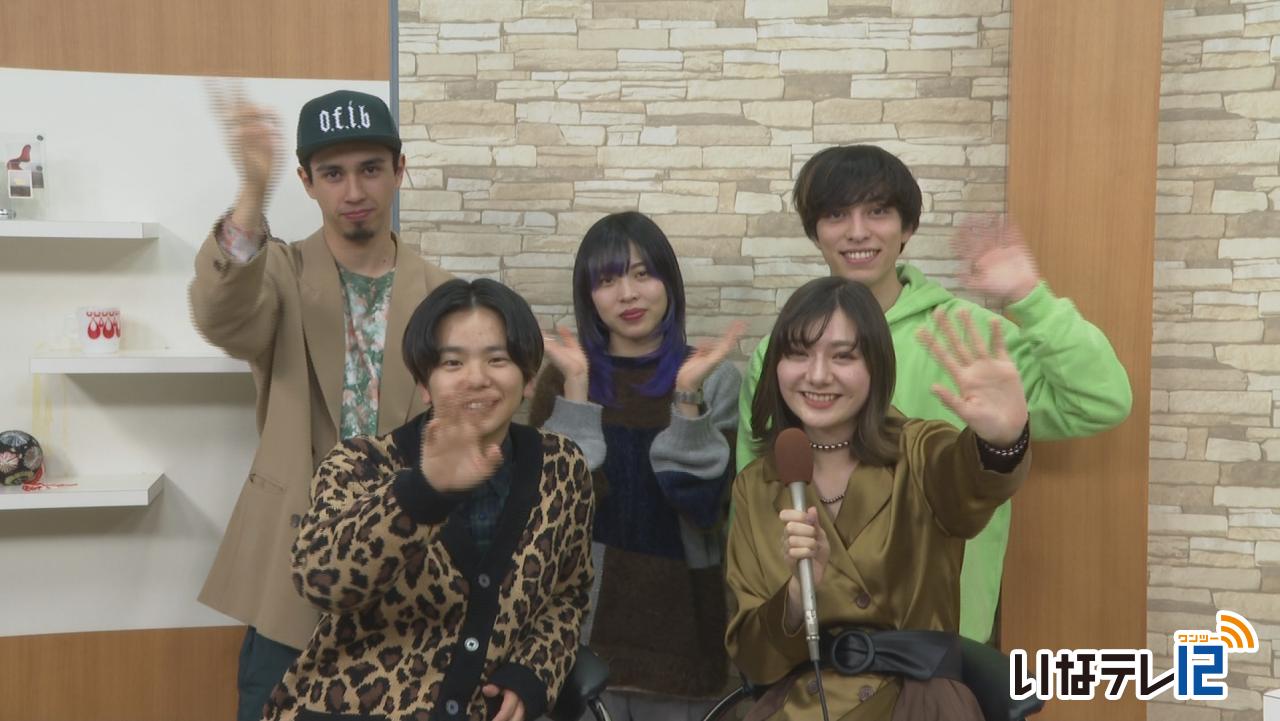

FAITH メジャーデビュー

伊那市発の5人組バンドFAITHが、15日に発売される1stフルアルバムでメジャーデビューします。

FAITHは上伊那出身の男女5人組バンドで、2015年に伊那市のライブハウスに集まり結成しましました。

2017年に開催された10代のバンドが参加する全国規模のイベントで、3,199組中ファイナリスト8組に残り注目を集め、その後ミニアルバムをリリースし全国に活動の場を広げました。

メンバー全員が20歳となる今年、1stフルアルバム「Capture it」をリリースしメジャーデビューします。

アルバムには10代ならではの葛藤や未来への希望を切り取った9曲を収録しました。

「Party All Night」は、大切な友人と過ごすかけがえのないひと時を歌ったパーティソング。

テレビ番組「王様のブランチ」の1月のエンディングテーマに起用されています。

FAITHの1stフルアルバム「Capture it」は1枚2,500円で、15日に発売されます。

リリースにあわせ、東京、大阪、名古屋、松本でライブが予定されています。

-

箕輪進修高校生徒 映像提示システム寄贈

箕輪町の箕輪進修高校のクリエイト工学科の3年生3人は、課題研究で制作した映像提示システムと、町内の文化財を紹介する動画を、9日、町郷土博物館に寄贈しました。

この日は、箕輪進修高校の3年生3人が、町郷土博物館を訪れ、映像提示システムを博物館に贈りました。

システムは、8月から制作を始めました。処分されるところだった製図台を加工し、モニターを取り付けてつくりました。

4つのボタンがついていて、裏面の小型のコンピューターで映像の切り替えなどを制御しています。

文化財を紹介する動画は11月中旬から2週間ほどかけて作りました。2018年度に、県宝に指定された4つの土器を3分40秒で紹介しています。生徒が制作したのはこの1種類ですが、システムでは町を紹介する観光VTRも流れます。

この日は、小池眞利子教育長も訪れ、生徒たちと話しながら操作していました。

箕輪進修高校では、博物館のオファーに応えて、後輩たちが、ほかの文化財を紹介する動画を制作していくということです。

-

スケート場 氷張らずオープン延期

11日のオープンを予定していた箕輪町の天然リンク上古田スケート場は、ここ数日の暖かさで氷がほとんど解けてしまい、18日にオープンを延期することが決まりました。

こちらが、9日の上古田スケート場の様子です。

年末年始には8割程氷が張ったということですが、ここ数日の暖かさで解けてしまい、現在の結氷は1割にも満たない状況です。

強い風が吹くと水面は波を打っていました。

スケート場を管理する箕輪町では、11日のオープンは厳しい状況と判断し、18日に延期することを決めました。

しかし、気温が氷点下を下回らない日がこのまま続くと、さらにオープンの延期、もしくは今年は中止することも考えられるということです。

このスケート場は、箕輪町が1987年から運営していて、上古田の地区内を流れる帯無川の水を引いています。

これまで、リンクが張らずにオープンができなかった年はなかったということで、1月のこの時期に氷が張らないこともなかったということです。

今後については、16日に判断するということです。

2110/(火)