-

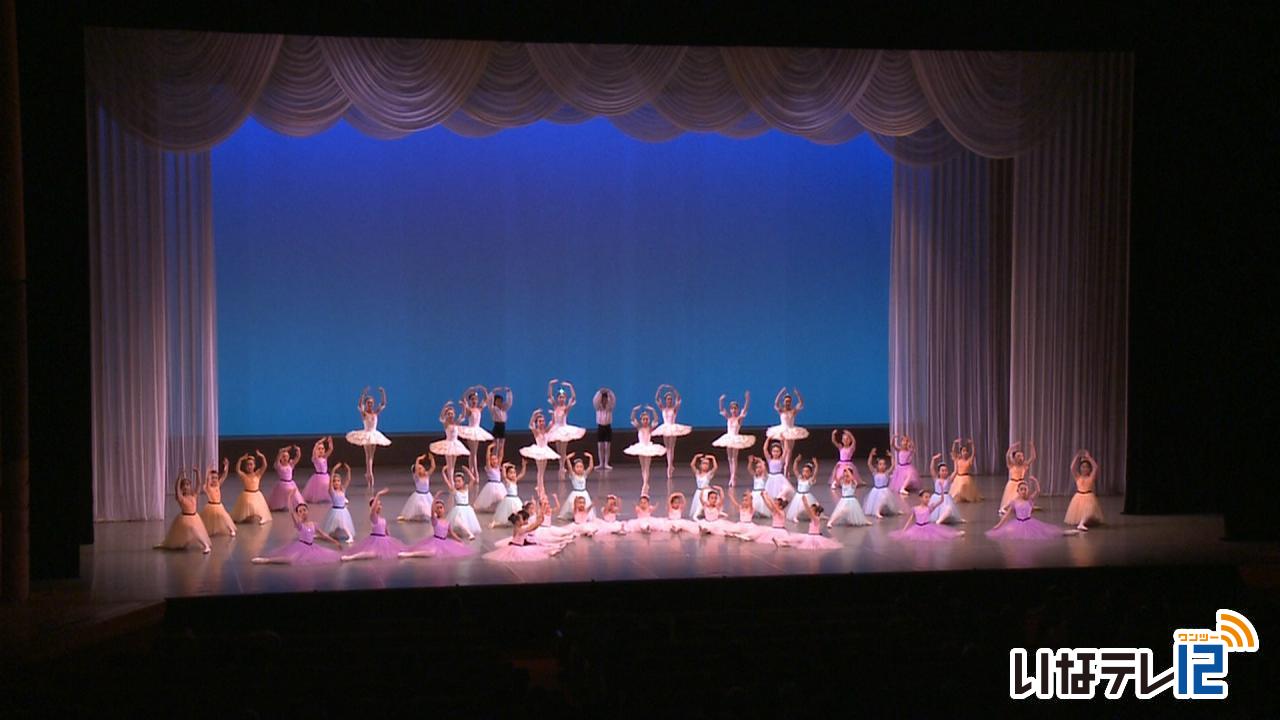

伊東由香バレエスクール第10回発表会

南箕輪村田畑の伊東由香バレエスクールの第10回発表会が、4日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

発表会にはスクールに通う3歳から一般までの85人が出演しました。

伊東由香バレエスクールは、開設して20年になり、発表会は2年に1回行われていて今回が10回目になります。

プロのバレエ団や阪神タイガースのチアリーダー、ヨガインストラクターなど様々な卒業生を輩出しているということです。

コンテンポラリーと呼ばれる現代舞踊や、講師の振り付け作品のほか、古典の名作「白鳥の湖」の短縮版も全編上演しました。

-

伊那市スポ少 軟式野球大会

第108回伊那市スポーツ少年団春季球技大会の軟式野球の大会が、4日、伊那市内で開かれました。

大会は、春・秋と、交流大会の年に3回行われていて、春は新チームで迎える初めての大会となります。

スポーツ活動を通じスポーツ少年団の相互理解と資質の向上につなげようと開かれています。

大会は美すずスポーツ公園グラウンドと手良総合グラウンドの2か所で開かれました。

大会には10チームが参加し、2日間にわたりトーナメント方式で行われました。

決勝戦は、美篶野球と伊那中部の対戦となり、8対7で美篶野球が優勝しました。

-

箕輪町議会議長に中澤清明さん

改選後初となる今日開かれた箕輪町議会臨時会で正副議長の選挙が行われ、議長には中澤清明さんが選ばれました。

議長選挙には、中澤清明さんと木村英雄さんが立候補し、15人の議員全員が投票を行いました。

その結果、中澤さんが9票、木村さんが6票で、中澤さんが議長に選ばれました。

中澤さんは、「少子高齢化、人口減少と、地域の維持存続が課題となる中で、町議会の役割は一層大きくなる。無投票を受けて、任期中に、議員定数などなり手不足解消のための結論を出したい」と挨拶しました。

副議長には、伊藤隆さんと釜谷美春さんが立候補し、伊藤さんが9票、釜谷さんが6票で、伊藤さんが副議長に選ばれました。

また、常任委員会では、総務産業常任委員長は、荻原省三さん、福祉文教常任委員長には、小出嶋 文雄さん、議会運営委員長には、寺平秀行さんが選任されました。

正副議長の任期は申し合わせにより2年となっています。

-

レンゲの花摘み 西部保育園

南箕輪村の西部保育園の園児たちは9日、保育園近くの畑でレンゲの花摘みを行いました。

この花摘みは毎年行われていて、レンゲは去年の8月に種をまき、一冬超し、今月初旬に花を咲かせました。

今年は例年よりも春先の気温が低かったため、レンゲが満開となるには後1週間ほどかかるということです。

レンゲはマメ科の植物で、花は紫からピンクに変化する性質があります。

また、レンゲ畑を管理している唐澤敏夫さんによると、レンゲは空気中の窒素を取り込む性質から肥料としての効果が期待できるということです。

このレンゲ畑はこの後耕され、麦を育てるために利用されるということです。 -

令和生まれの子ヤギ誕生!

元号が令和に変わり、伊那市ますみヶ丘の産直市場グリーンファームでは7日に、2匹の子ヤギが生まれました。

こちらが、令和元年5月7日生まれの子ヤギです。

2匹ともメスで、3歳のお母さんから生まれました。

グリーンファームにはおよそ180匹のヤギがいて、4月25日頃までは数匹生まれていましたが、令和になって誕生はなく、7日に生まれた2匹が新元号初となりました。

こちらは、生まれてすぐの様子です。

その日のうちに歩きはじめ、元気よく育っています。

グリーンファームのヤギは、一般家庭や企業向けに、主に除草の目的でレンタルを行っていて、名前はつけていないということです。

生まれた2匹は、母親と一緒なら1か月後から、子ヤギ1匹のみは、3か月後からレンタルができるようになります。

この他にも、1週間以内にお産を控えたヤギもいます。

ヤギ以外にも、令和になってからチャボやにわとりのひよこが誕生しています。

令和生まれの子ヤギは、10日から一般の人も見られるように小屋を移動することになっています。 -

AIを活用して牛の行動観察

南箕輪村の信州大学農学部は、東京工業大学と連携し、AI技術を活用した牛の行動観察システムの開発を進めています。

システム開発のための実証実験は、去年4月から信州大学農学部の農場で行われています。

牛に、取り付けた首輪型センサには、動きの大きさの変化を計測するための機器加速度センサと通信機能が内蔵されていて無線を通じて情報がスマートフォンに送られAIが処理する仕組みです。

これにより、エサを食べているか、歩行しているかなど牛の行動や姿勢を推定することができます。

実証実験は、耕作放棄地に牛を放牧した際の管理運用の省力化を目的に行われています。

このプロジェクトのサブリーダーで信州大学農学部の竹田謙一准教授は「機器の大きさや電池の寿命などまだ課題はあるが実用化に向けて取り組みたい」としています。

今後は、牛が病気にかかり始めているか、発情・分娩の兆候があるか、ストレスを感じているかといった状態を推定できるよう研究を進めていくとしています。

実証実験は、2020年3月までを予定していて、「3年後」の実用化を目指しています。

-

地域の魅力を再発見!!

伊那青年会議所は12日に伊那市役所駐車場を会場に、気球に乗れる体験や仕事に関するビンゴなどを行う「地域の魅力再発見!わくわくフェス」を開きます。

4月25日に伊那青年会議所のメンバーが記者会見を開き、イベントの概要を説明しました。

イベントは5月12日午前8時から伊那市役所駐車場を会場に開かれます。

気球で地上30メートルの高さから街並みを眺める体験や仕事に関するビンゴゲームの他、駐車場のアスファルトに夢を描く落書きコーナーが企画されています。

伊那青年会議所では、イベントを通して地域の魅力を親子で再発見してもらいたいと話していました。

雨天の場合は19日に延期となります。

-

南箕輪村議会議長 丸山さん

改選後初めての南箕輪村議会の臨時会が8日開かれ、議長には丸山豊さん、副議長には小坂泰夫さんが選ばれました。

議長選には3期目で前の議長の丸山豊さんと、3期目の加藤泰久さんが立候補しました。

議員10人の投票の結果、丸山さん8票、加藤さん2票で新しい議長には丸山さんが決まりました。

丸山さんは「村とは緊張感をもって是々非々の姿勢で議論し、より良い南箕輪を築いていきたい」と挨拶しました。

副議長には5期目の小坂さんのみが立候補していて、指名推薦の結果、全会一致で了承されました。

3つの常任委員会の委員長には、総務経済常任委員長に百瀬輝和さん、福祉教育常任委員長に三澤澄子さん、議会運営委員長に山﨑文直さんが決まりました。

正副議長と委員長の任期は申し合わせで2年となっていて、2021年4月26日までとなっています。

-

グレート☆無茶さん たかずやに菓子贈る

信州プロレス代表のグレート☆無茶さんが伊那市東春近の児童養護施設たかずやの里を訪れ、子ども達にお菓子を27日に、プレゼントしました。

27日は、無茶さんがたかずやの里の菅雄峰施設長にポテトチップス96袋を手渡しました。

ポテトチップスは、無茶さんが販売元のカルビーから提供を受けたものです。

県内15の児童養護施設にダンボール8箱分96袋をそれぞれ贈りました。

菅施設長は、「連休中の子ども達の楽しみの1つになる。大変ありがたいです」と感謝していました。 -

箕輪町 町の部4連覇

先月27日に松本市で行われた第29回市町村対抗駅伝で箕輪町チームは総合4位、町の部4年連続の優勝を果たしました。7日、選手たちが白鳥政徳町長に入賞を報告しました。

7日は、丸山信一監督と選手9人が役場を訪れ、大会の感想を一人一人、白鳥町長に話しました。

大会は松本市の松本平広域公園陸上競技場を発着点に行われ9区間42.195キロをタスキでつなぎました。

大会には52の市町村が参加しました。

優勝は松本市で2時間14分

10秒、2位は長野市で3位は駒ヶ根市でした。

箕輪町は2時間17分54秒で4位と去年の3位から一つ順位を下げましたが町の部では4年連続の優勝を果たしました。

白鳥町長は「町民のみなさんに元気を与えてくれた。これからもケガのないよう練習に励んでほしい」と話していました。

選手たちは、「来年は総合優勝を目指したい」と意気込んでいました。

-

伊那市内の小学校で花育学習

花に親しむことで児童の心の豊かさを育む「花育」の今年度の学習が伊那市内の小学校で始まりました。

8日は、伊那市の伊那小学校で花束の贈呈式が行われ白鳥孝市長やJA上伊那の御子柴茂樹組合長らが代表児童に花束を贈りました。

花育は、伊那市とJA上伊那、生産者が連携して行っているもので、今年で6年目です。

JA上伊那ではアルストロメリアの生産量が日本一で昨年度は1180万本を出荷しています。

児童を代表して浜明奏音さんは、「家の中に花があるだけで明るくなります。いただいた花を大切にかざって楽しみたいです。」と話していました。

式が終わると3年生が花卉農家から育て方や栽培の苦労などについて話を聞きました。

花育は市内のすべての小学校で行われることになっていて、1人2本ずつアルストロメリアが贈られます。

-

10連休 観光施設の入り込みは

最大10連休となったゴールデンウィークが6日で終わりました。

例年より長い連休となった今年、上伊那の観光施設には県内外から多くの観光客が訪れました。

伊那市西箕輪のみはらしファーム内にある体験施設やってみらっしです。

連休明けとなった7日も名古屋からの団体客が訪れ、いちご大福づくりを体験していました。

みはらしファームにはこの10連休で多くの観光客が訪れました。

やってみらっしには去年より14%138人多い1,126人が訪れていて、断った予約もあったということです。

いちご狩り体験は、去年より16%976人多い6,889人が訪れたということです。

このほかの観光施設にも多くの観光客が訪れました。

伊那市の小黒川渓谷キャンプ場は、去年より20%250人ほど多い1,380人が利用しました。

箕輪町のながた自然公園は2倍以上、300人ほど多い579人が利用しました。

南箕輪村の大芝高原キャンプ場は55%570人多い1,600人が利用しました。

-

村議会議長選に2人立候補

申し合わせ任期満了により行われる南箕輪村議会議長選挙に立候補した2人の所信表明演説が、7日に役場で行われました。

議長選挙に立候補したのは、届け出順に、丸山豊議員と加藤泰久議員の2人です。

神子柴の無所属・3期目の丸山議員は「議会基本条例を活かして、村政の課題把握や住民参加などに力を入れていきたい」と述べました。

田畑の無所属・3期目の加藤議員は「議会の活性化を進め、議員の質の向上に努めたい」と述べました。

議長選の投票は、8日の臨時議会で行われます。

なお副議長には、田畑の無所属・5期目の小坂泰夫さんのみが立候補しています。

-

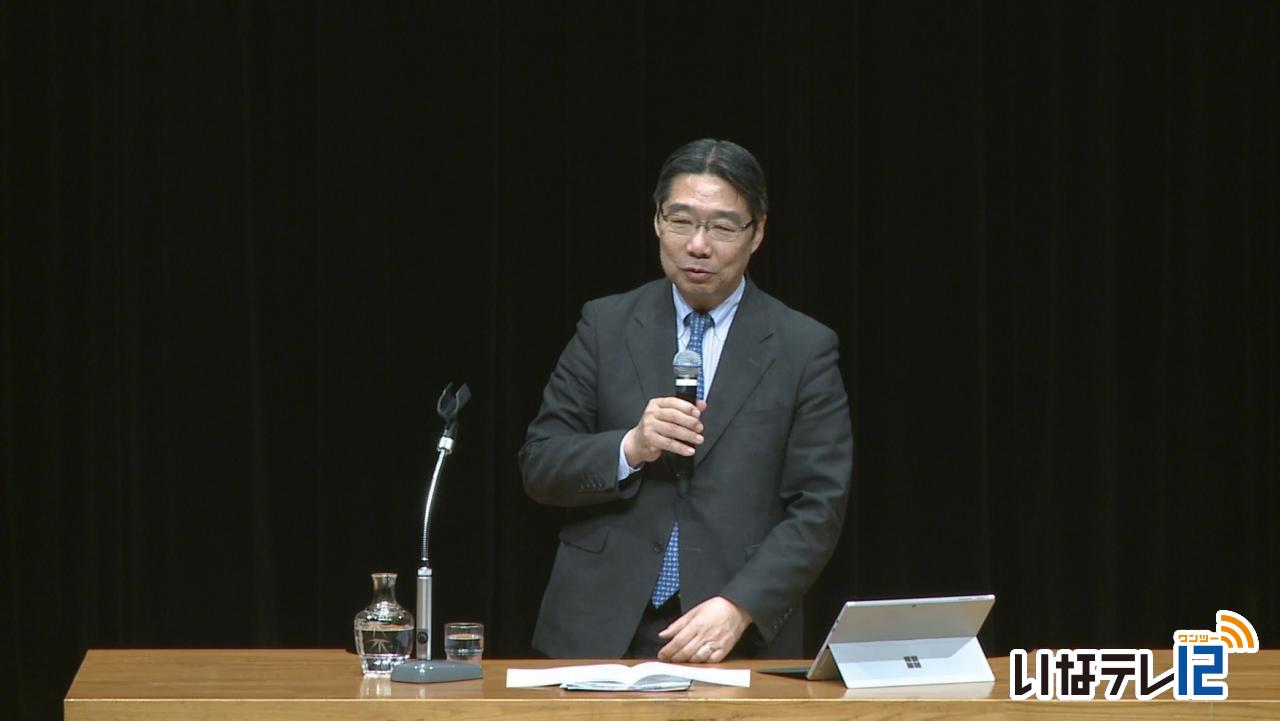

前川さん 憲法改正について講演

3日の憲法記念日にあわせ元文部科学事務次官の前川喜平さんが憲法改正の問題や疑問について駒ヶ根市内で話をしました。

「日本国憲法と教育」をテーマに前川さんが話をしました。

前川さんは政府や自民党が示している憲法改正案について「集団的自衛権を認める内容で、政府の権限を強め独裁政治に繋がりかねない」と話し、「政治が教育やメディアへの介入をはじめる」と警告しました。

特に教育について前川さんは「小学校では個人の考えより型に当てはめる事を薦め、大学では国の利益に繋がる研究への優遇が強まるので注意しなければならない」と呼び掛けていました。

憲法の改正の時期については「政治主導ではなく、国民から見直しの気運が高まった時に行うのがよい」と話していました。

前川さんの講演会は、教員OBや各種団体で作る実行委員会が毎年開いている憲法記念日の集いで開かれ今年はおよそ1000人が会場を訪れました。

講演会のもようは、18日からご覧のチャンネルで放送します。

-

高烏谷山区民ハイキング

行楽日和となった3日、伊那市の富県区民を対象にした恒例の高烏谷山区民ハイキングが行われました。

ハイキングには、区民を中心に580人が参加し高烏谷山頂上付近のつが平まで2時間かけて歩きました。

つが平では、区内にある富県小学校と新山小学校の交流会が開かれ、学校紹介のほか児童がそれぞれの校歌を歌いました。

今年は令和元年のハイキングという事もあり、元号が書かれた額を手に家族や仲間と一緒に記念撮影をしていました。

参加者たちは、家族や地域ごと、また仲間たちと弁当を広げ、連休の1日を楽しんでいました。

-

福与城址まつり賑わう

箕輪町福与にある県指定の史跡福与城跡で29日第22回福与城址まつりが行われました。

まつりは武田信玄が連絡手段として使っていたとされるのろし上げで始まりました。

1545年に福与城を守った藤沢氏と武田信玄の戦で最大の攻防があったとされる4月29日にちなんで毎年この日に行われています。

まつりでは地元の箕輪南小学校の3年生から5年生が太鼓演奏を披露しました。

また地元住民による出店では、そばや餅が振舞われ行列ができていました。

福与城跡は県指定史跡で地元住民でつくる福与城址を守る会が管理し毎年まつりを行っています。

-

こどもの日に機関車乗車体験

こどもの日の5日、箕輪町郷土博物館では、電気機関車「ED19」に乗ることができるイベントが行われました。

訪れた親子は、車両に乗って汽笛を鳴らしたり、帽子をかぶって記念撮影をしたりしていました。

アメリカ製のED19は、1926年に日本に6台入り、東海道線を走ったあと、1976年までは飯田線も走りました。

昭和天皇が乗った車両を引いいたこともあり、その時の名残で窓の縁が金色に塗装されています。

現在、同じ型の車両は世界中探してもこの場所だけにしかないということです。

ある母親は「汽笛を鳴らすことは普段できないので、貴重な体験をさせてあげられて良かった」と話していました。 -

再び甲子園目指す 伊那北初陣勝利

高校野球のOBが世代の垣根を越えて再び甲子園を目指す「マスターズ甲子園」の試合が5日、伊那市の伊那スタジアムで行われ、チームを結成したばかりの伊那北高校野球部OBが初陣を勝利で飾りました。

伊那北高校野球部OBは、初戦、松本市の松本美須々ヶ丘高校野球部OBと対戦しました。

伊那北高校は1回、4番・久保村将選手のタイムリーヒットなどで4点を先制します。

2回にもヒットを重ね、さらに4点を追加します。

試合は、最初の50分が34歳以下の選手、それ以降は35歳以上の選手しか出場できないルールになっています。

35歳以上の後半戦は、年齢を感じさせないファインプレーや投手陣の奮闘もあり、相手打線に得点を許しません。

試合の結果、攻守に圧倒した伊那北高校が、17-3で勝利しました。

小坂宗生監督は「みんなよく声が出ていて、団結して勝つことができた。今後も伊那北高校の野球で勝っていきたい」と話していました。

長野県大会には36校が出場していて、伊那北高校OBは次の試合、6月1日に塩尻志学館高校OBと対戦することになっています。 -

高遠でフォトロゲ 開催

地図をもとに時間内にチェックポイントを回り得点を集めるスポーツ「フォトロゲ」が、高遠町を会場に27日に行われました。

イベントではまず、参加者に競技エリアが記された地図が配られます。

エリア内には30か所のチェックポイントがあり、難易度ごとに30点から140点までの得点が定められています。

参加者は、どのルートで回るかを話し合っていました。

午前10時に競技がスタートしました。

イベントは今年で4回目で、県内外から94チームおよそ250人が参加しました。

3時間と5時間の制限時間が設けられていて、チェックポイントに着くと指定された場所で写真を撮り、息つく暇もなく次のポイントを目指していました。

結果は、埼玉県と愛知県から参加した男性2人のチームが最高得点を獲得しました。 -

第90回メーデー伊那中央大会

伊那市で労連系の第90回メーデー伊那中央大会が1日に開かれ、意見発表や市中行進で賃上げや長時間労働の是正、恒久平和をアピールしました。

市中行進は、大会を開いた伊那文化会館から中心市街地を通るいなっせまでの間で行われました。

大会には、高教組上伊那支部や上伊那民医連労組などから180人が参加しました。

「働くものの団結で生活と権利を守り、平和と民主主義、中立の日本をめざそう。」をスローガンに、

政治経済の仕組みの転換を求め、すべての労働者の賃上げと長時間労働の是正、安定した雇用と仕事の確保、憲法9条改憲阻止などを掲げたメーデー宣言を採択しました。

-

中心市街地で宝投げ

伊那市のいなっせ北側広場では、1日に令和のスタートを祝って宝投げが行われました。

中心市街地の店主らでつくる伊那まちの再生やるじゃん会の役員が紅白もち500個をまきました。

中には、商店街で使うことができる商品引換券が入ったものもあり、訪れた人たちは、手をのばしたり、かがんだりしながら必死になって餅を拾っていました。

ある商店主は、「令和の新元号スタートで、中心市街地も心機一転、商売繁盛につなげたい」と話していました。 -

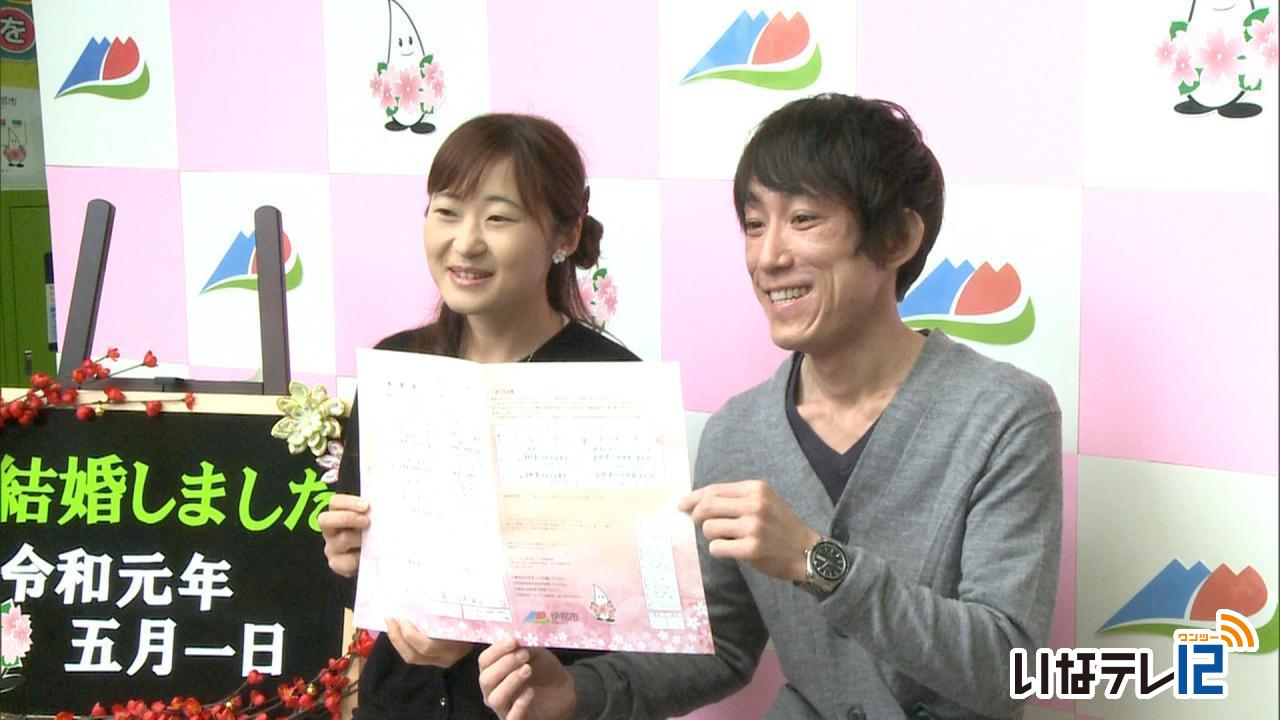

改元の日に多くのカップルが婚姻届

1日は、改元にあわせて多くのカップルが婚姻届けを提出しました。

伊那市役所で手続きの受付が始まる午前9時になると早速1組目のカップルが婚姻届を提出しました。

1組目は、伊那市境の宮下尚也さんと麻衣さん夫妻です。

市役所には写真撮影用のスペースが設けられていて、日付を表示するボードにも令和元年5月1日と記されています。

二人は、婚姻届を持ち、記念写真を撮影していました。

4年前の5月4日に交際を始めたという二人は、今月4日に、婚姻届けを提出する予定でしたが、せっかくの改元なので、1日に変更したということです。

新時代が始まる記念の日を結婚記念日にしようと次々にカップルが訪れていました。

なお、伊那市の1年間の結婚届の件数は300件ほどですが、5月1日付で婚姻届けを提出したのは午後3時現在29組だということです。

-

カウントダウンで令和の幕開け

平成が終わり、1日から新しい元号令和がスタートしました。

30日の深夜から1日未明にかけて、上伊那各地の飲食店などではカウントダウンイベントが行われ、街は祝賀ムードに包まれました。

伊那市坂下にある入舟酒場さかいや商店です。

令和のスタートを仲間たちと一緒に祝おうと多くの人がその時を待ちました。

午前0時に近づくにつれ、会場は熱気を帯びていきました。

10秒前からカウントダウンをしていき、午前0時を過ぎると、盛り上がりは最高潮に。

客が杯をかかげ、店内は、祝賀ムードに包まれました。 -

信州みのわ花街道 ハナモモ見ごろ

箕輪町の西部地域に9キロにわたり続く信州みのわ花街道では、ハナモモが見ごろとなっています。

-

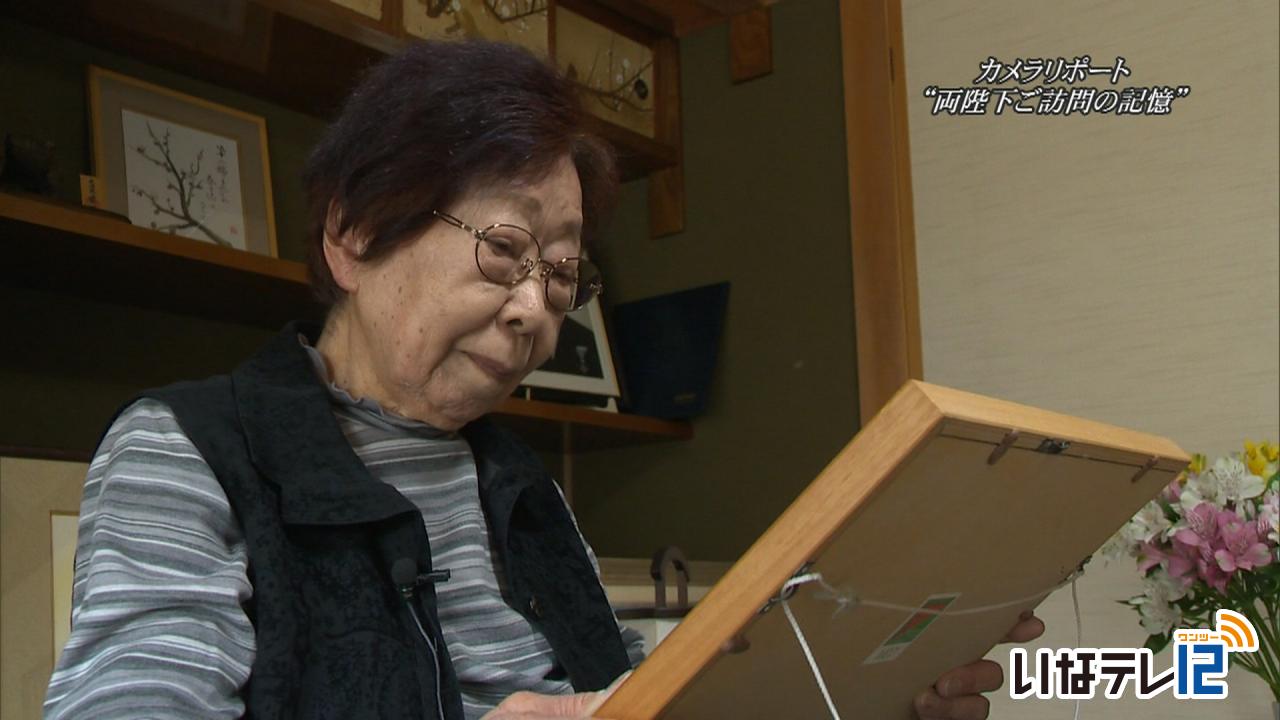

両陛下ご訪問の記憶

天皇陛下は30日退位され平成の時代が終わります。

陛下は皇太子の時の1969年、昭和44年に美智子様とともに

上伊那をご訪問されました。

訪問先の一つ、伊那市の美篶中央保育所の所長だった春日澄子さんは両陛下の案内役を務めました。

伊那市美篶の春日澄子さん。

1925年大正13年生まれの95歳です。

皇太子ご夫妻が伊那市の美篶中央保育所をご訪問されたとき保育の様子を説明するなど両陛下と言葉を交わしました。

春日さん45歳のときでした。

両陛下が美篶中央保育所をご訪問されたのは1969年昭和44年8月27日の午前10時でした。

前日に飯田下伊那地域で三六災害の被災現場などをご視察し駒ケ根市で一泊されました。

伊那市では東春近の圃場を訪れ整備事業について話を聞かれたということで記念碑が建立されています。

-

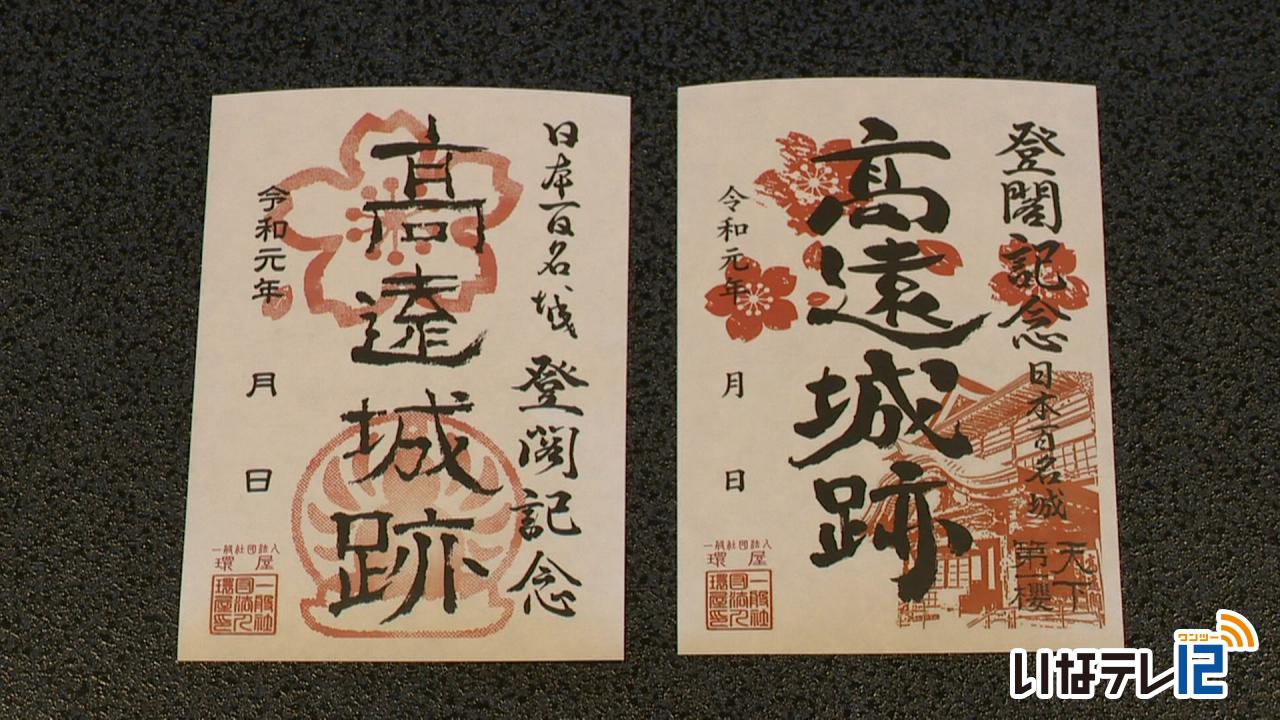

高遠城跡「御城印」販売開始

伊那市高遠町の活性化に取り組んでいる一般社団法人環屋は

5月1日の令和の始まりに合わせて高遠城跡「御城印」の販売を始めます。

御城印は桜以外の時期も高遠城址公園に足を運んでもらうきっかけにしようと作られたものです。

高遠城址を訪れた記念にしてもらおうと2種類用意され1枚300円、2枚500円で購入できます。

御城印は高遠町歴史博物館となつかし館の2か所で5月1日の令和のはじまりから販売されます。

環屋ではほかに高遠町内への誘客の取り組みとしてプロのシェフ監修により地元農家がシェフとなり料理を提供する伊那谷グランシェフや高遠そば打ち愛好会の女性陣による高遠そば道場、新規出店を計画している人が料理を提供するチャレンジショップの取り組みも始めるということです。

-

中尾歌舞伎 熱演におひねり

伊那市無形民俗文化財、中尾歌舞伎の定期公演が29日伊那市長谷の中尾座で開かれました。

今回の演目、「絵本太功記十段目尼ヶ崎の段」は本能寺の変で主君を討った武智光秀とその親子の悲劇の物語です。

中尾歌舞伎保存会の会員による熱演に客席からは歓声や拍手がわき、おひねりが飛んでいました。

光秀の子どもの役で初出演した長谷中学校3年生の伊藤康希君は

舞台で堂々とした演技を披露していました。

29日は長谷小学校5年生による創作歌舞伎「お鷹岩井筋物語」の上演もあり集まった人たちから大きな声援が送られていました。 -

平成とともに花の丘公園の桜

伊那市高遠町の花の丘公園では八重桜などが咲いていて平成最後の30日花を楽しむ人たちが訪れていました。

花の丘公園は合併前の高遠町が高遠城址公園に続く桜の名所として平成元年に整備したものです。

桜を中心とした通年観光を目指し高遠町民でつくる24団体300人が参加し桜の苗木1,000本を植えたのが始まりです。

現在花の丘公園には八重桜や山桜など50種類以上2,000本の桜が植えられています。

30日は時おり雨が降るあいにくの天候にもかかわらず様々な種類の桜を楽しむ人たちが訪れていました。

当時の高遠町役場の職員で花の丘公園整備に携わった伊藤俊規さん70歳です。

合併前の高遠町時代には助役として、合併後は高遠町総合支所長として公園の発展に尽力してきました。

平成の幕開けとともに整備が始まった花の丘公園はこの30年間で桜の数が当初の倍の2,000本となりました。

花の丘公園の桜は種類にもよりますが5月上旬まで楽しめるということです。

-

春日公園でわんぱく広場

大型連休2日目の28日、伊那市内では、様々なイベントが行われました。

春日公園では子どもたちが自然の中で遊ぶわんぱく広場が行われ家族連れで賑わいました。

会場にはベーゴマに竹細工などのブースの他、ロープで作ったつり橋を渡るモンキーブリッジのコーナーが設けられ子どもたちは、自然とふれあいながら体を動かしていました。

わんぱく広場は、今回で44回目の恒例イベントでボーイスカウトや伊那青年会議所など7団体で組織する伊那市青少年団体連絡協議会が開いています。

伊那青年会議所のブースでは、市内で間伐された木材を使ったペンダントづくりが行われ人気を集めていました。

他に、野球やサッカーのストラックアウトや手や足をかける突起物を埋め込んだ人口の壁を登るボルダリングも行われました。

伊那市創造館では、段ボールで作った鹿に弓矢を放つ縄文人体験のコーナーも設けられました。

主催者によりますとこの日、およそ500人が公園を訪れたということです。 -

藤沢ケンジさんミニライブ

伊那市高遠町の信州高遠美術館で開催中の柘植伊佐夫UNITY人物デザインの世界展を応援するミニライブが28日に行われました。

Nミニライブは、伊那市出身のミュージシャン、藤沢ケンジさんの初めてのアルバム「BY THE MUSIC」におさめられている曲などを中心に演奏されました。

藤沢さんは、市内で葬祭業を営み、地域で様々な取り組みをしている傍ら、音楽活動を続けています。

藤沢さんと柘植さんは、学生時代のバンド仲間です。

歌で人をつなぎ、新たな挑戦をしようと、藤沢さんは3年前に、柘植さんに作詞を依頼しました。

ミニライブでは、柘植さんが作詞、藤沢さんが作曲した5曲などが披露されました。

柘植さんは、藤沢さんに普段生活してることなどの聞き取りをして、伊那市で暮らす人の情景などをイメージして作詞したということです。

藤沢さんは、ファーストアルバムをきっかけに歌のボランティア活動を行っていくということです。

藤沢ケンジさんのファーストアルバムBY THE MUSICは、現在、合同会社KOOGENで1枚1800円で販売しているほか、今後は市内でも展開していきたいということです。

1211/(水)