-

ザ・シワクチャーズ伊那の土屋淑子さんが長寿賞受賞

伊那市で活動する合唱団ザ・シワクチャーズ伊那の土屋(つちや)淑子(としこ)さんが、第11回国際シニア合唱祭で長寿賞を受賞しました。

3日は、伊那市のいなっせでザ・シワクチャーズ伊那の練習が行われ、土屋さんも参加していました。

長寿(ちょうじゅ)賞(しょう)は、先月20日から22日にかけて横浜で開かれた合唱祭で90歳以上の参加者を対象に贈られたものです。

土屋さんは現在90歳で、ザ・シワクチャーズ伊那の発足した2007年から所属しています。

合唱ではアルトを担当しています。

長寿賞の受賞は、ザ・シワクチャーズ伊那では初だということです。

ある団員は、「土屋さんを目標に頑張りたい」と話していました。 -

茶道表千家長野吉祥会が恒例の茶会

茶道の表千家長野吉祥会による茶会が2日に伊那市山寺の常円寺で開かれました。

茶会には、上伊那を中心におよそ180人が集まりました。

濃茶を一つの茶碗で3人ほどが回して飲む「濃茶席」では、会員がお手前を披露し、訪れた人たちをもてなしました。

訪れた人たちは、茶碗の回し方や飲み口の拭き方など作法に従い味わっていました。

長野吉祥会の加藤洋子代表は、「伝統や文化を繋げていくことを念頭に活動している。令和という新時代を迎え、今後ますます発展していけるよう一丸となって取り組みたい」と話していました。 -

川をテーマに南小河内で自然講座

川をテーマに専門家から話を聞く自然講座が2日、箕輪町南小河内で開かれました。

講座は、箕輪町郷土博物館が開いたもので、20人ほどが参加しました。

信州大学農学部の教授ら3人が講師を務めました。

参加者らは、南小河内を流れる沢川と大堰の沿線を歩きながら、水が人々の暮らしにどのような影響を与えてきたかなどを学びました。

この講座は、専門家が一方的に話すのではなく、地元に長く住んでいる人の話を聞くのも特徴の1つです。

福澤常会にある福澤橋という地名の由来について参加者の1人は「当時は大堰に丸太を渡して土で固め橋をつくって行き来していた」と紹介していました。

町郷土博物館では、去年県宝に指定された土器や出土した遺跡についての学習会を来月開く計画です。 -

第42回荒井区少年少女球技大会

伊那市荒井区主催の少年少女球技大会が2日、伊那小学校のグラウンドで開かれ、子どもたちがキックベースボールを通して交流を深めました。

球技大会には、121人の子どもたちが参加しました。常会ごとに7つのチームを作り、総当たりで対戦しました。

この大会は、荒井区が毎年行っている恒例行事で、42回目になります。

1年生から6年生までが参加し、学年を超えて交流する場となっています。

バッターが低学年の時には、置いたボールをけるルールで、だれでも楽しめるよう工夫されていました。

荒井区青少年育成会の有賀 茂夫会長は「年代の違う子ども同士が遊ぶ機会は少ないが、大会を通して縦のつながりを作ってもらいたい」と話していました。

なお、大会の結果、川北・下小沢チームが優勝しました。

-

高遠町歴史博物館 古文書講座が開講

伊那市の高遠町歴史博物館に所蔵されている古文書を読み解き歴史に触れる古文書講座が、2日から歴史博物館敷地内の地域間交流施設で始まりました。

この日は、伊那市西春近の沢渡に残る幕末の高札を題材に、古文書を読み解きました。

こちらの高札に書かれているのは、キリシタン禁制についてのお触れです。

キリスト教を布教する宣教師「バテレン」について通報した人には銀五百枚、キリスト教信者を通報した人は、銀百枚の褒美を与えるなどと書かれています。

講師を務めているのは、高遠町歴史博物館の学芸員の福澤 浩之さんです。

福澤さんは、くずし字をどのように読めばいいか説明していました。

この古文書講座は、昨年度から始まり今年度は16人の申し込みがありました。

参加者は、くずし字の辞書を調べるなどして古文書を読んでいました。

講座は、年6回を予定していて、今後は武田信玄に関わる古文書や、高遠藩の藩士が記した日誌などを読み解いていきます。

-

種から苗の育て方を学ぶ

自然栽培・有機栽培をキーワードに農業と里山暮らしについて学ぶ講座が1日、伊那市長谷で開かれました。

これは、農業に関心を持ってもらおうと伊那市や信州大学などでつくる南アルプス山麓地域振興プロジェクト推進協議会が開いたものです。

南アルプス農ある暮らし学び塾と題し伊那市長谷を拠点に全9回のプログラムで行われ、自然栽培・有機栽培について学びます。

学び塾には、市内を中心に農業経験者や初心者合わせて23人の申し込みがあり1日はこのうちの5人が参加しました。

1日は長谷中学校で、種から苗を育てる方法について学びました。

講師は、前の長谷中学校の校長で地域コーディネーターの、髙木幸伸さんです。

種から育てることで生産コストを抑えられるとして、ポットにレタスやキュウリの種をまきました。

髙木さんは、「小さな苗もこまめに植え替る事が大切。芽さえ出れば野菜は育つ」などと話していました。

次回は28日に米の新しい販売ルートについて学ぶということです。

尚、このプログラムは東京でも開かれることになっていて座学や長谷での実習を計画しています。

-

民謡発表交流会

県内外の民謡団体が日頃の練習の成果を発表する第8回民謡発表交流会が南箕輪村の南殿コミュニティセンターで1日開かれました。

オープニングでは、全参加団体が東北地方に伝わる「南部俵積唄」を披露しました。

交流会には県内の他、東京や埼玉から12団体が参加しました。

日頃の練習の成果を披露し技術を高めあうとともに、全国各地のの民謡を楽しもうというもので、上伊那の愛好家で作る伊那谷民謡会が中心となり開いています。

伊那谷民謡会会主の伊藤てつ子さんは、「各地の民謡を楽しむとともに伝統文化を後世に伝えていきたい」と話していました。

-

箕輪中部小学校で運動会

箕輪町の箕輪中部小学校で初夏の運動会が1日開かれました。

運動会では、全校児童610人が紅組と白組に分かれ21の種目で競いました。

中部小学校では、暑さ対策や2学期に行事が多いことからこの時期に運動会を開いています。

陣地に多くの竹を引っ張った方が勝ちとなる3年生の竹引き競技では、児童が懸命に竹を引っ張っていました。

-

聖火リレー 伊那市がルートに選定

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、2020年の東京オリンピックの聖火リレーのルートの概要を1日公表し、伊那市はそのルートに選定されました。

東京オリンピック聖火リレーのホームページです。

ルートに選定された市町村が地図で示されています。

長野県でリレーが行われるのは来年4月2日と3日の2日間です。

伊那市がルートになっているのは2日目の4月3日です。

この日は7市町を走ることになっていて、飯田市・南木曽町・伊那市・諏訪市・大町市・安曇野市・松本市の順番で走ります。

こちらは1998年の長野オリンピックの聖火ランナーの様子です。

ルートの詳細は現在検討中で、年末までに公表される予定です。

聖火リレーは来年3月26日に福島県でスタートし、47都道府県を通り7月24日に東京都でゴールとなります。

聖火ランナーは全国で1万人、長野県では2日間でおよそ160人の予定です。

ランナーは、スポンサー企業による公募が6月中旬から、県の実行委員会が7月1日から始めるということです。

-

上伊那クリーンセンター 搬入量増加

3月末から稼働が始まった上伊那クリーンセンターの4月のごみの搬入量は、去年と比べ351トン増加していることが分かりました。

5月31日伊那市役所で開かれた上伊那広域連合議会全員協議会で報告されました。

今年4月の上伊那クリーンセンターのごみの搬入量は2,855トンで、去年4月と比べて351トン、1日当たり10.5トン増加しています。

上伊那クリーンセンターの稼働に伴い4月から家庭ごみの分別方法が変更され、これまで不燃ごみだったプラスチック製品などが可燃ごみとして出せるようになったことが増加の主な要因だとしています。

上伊那広域連合では、「運転状況は大きなトラブルもなく順調に稼働している」としています。

-

チャリティーカラオケ 熱唱

伊那市出身の歌手で、カラオケ教室の講師を務めている米倉颯音さん主催のチャリティーカラオケ発表会が1日、伊那市のいなっせで開かれました。

参加したのは米倉さんのカラオケ教室の生徒や、県内外から来たカラオケ愛好者およそ50人です。

参加者たちは一人ずつステージに立ち、演歌やJ-POPを披露しました。

このチャリティーカラオケは米倉さんによる初めての試みで、歌を歌うことが好きな人に発表の場を作りたいと企画されました。

チャリティーカラオケで集まった募金は、伊那市社会福祉協議会に寄付をするということです。 -

しんわの丘バラ祭り

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで1日からバラ祭りが始まりました。

園内には、およそ270種類3千本のバラが植えられています。

今日は、祭りのオープニングセレモニーが行われ市役所の職員でつくるイーナちゃんカルテットが弦楽四重奏を披露しました。

しんわの丘ローズガーデンは高遠町に事業所がある伸和コントロールズ㈱の社会貢献事業により整備されたものです。

園内のバラは、例年より一週間ほど遅く、まだほとんどが蕾です。

伊那市では、今月中旬に見ごろになりそうだと話していました。

1日は、市内外から訪れた人たちが一足早くバラを楽しんでいました。

バラ祭りは今月23日まで行われます。

期間中の8日は伊那市観光大使で演歌歌手の水森かおりさんのステージ、23日は竹トンボ作り教室など様々なイベントが企画されています。

また、期間中バラの苗木の販売や育て方相談も行われています。

-

伊那東小学校の伝統行事 相撲大会

伊那市の伊那東小学校の伝統行事、相撲大会が31日学校の校庭で開かれました。

相撲大会は今月27日から始まった相撲週間のまとめとして開かれたものです。

校庭には24の土俵がつくられ児童らは学年別に相撲をとりました。

投げや突きなどは禁じ手とされ押しだけで戦うのがルールで白熱した取り組みが行われていました。

伊那東小学校の相撲大会は体育の日が制定された1966年、昭和41年に始まったとされています。

児童の体力向上を目的とした全校運動として相撲のほか駆け足や体操も行われていたものが次第に相撲大会に一本化されたということです。

大会には保護者も応援に駆け付け校庭には大きな声援が響いていました。

-

4月の月間有効求人倍率1.54倍

上伊那の4月の月間有効求人倍率は3月を0.15ポイント下回る1.54倍でした。

月間有効求人数は4096人、月間有効求職者数は2655人で

4月の月間有効求人倍率は1.54倍でした。

雇用情勢についてハローワーク伊那では「堅調に推移している」として前の月の判断を据え置きました。

-

西春近南小児童 学校近くの遺跡を見学

伊那市の西春近南小学校の5・6年生は、学校近くで見つかった古墳時代のものとみられる住居址の遺跡を31日見学しました。

伊那市内で古墳時代の住居址が見つかったのは今回で3例目となります。

西春近南小学校から徒歩で数分の所にあるこの場所では、古墳時代を含め3つの住居址が見つかりました。

宅地造成をしていたところ遺跡の一部が見つかり、伊那市教育委員会では今月8日から発掘調査を行っています。

見学会は、子ども達に調査の様子や遺跡を見てもらう事で地域の歴史に興味を持ってもらおうと、教育委員会が開きました。

子ども達は、遺跡で見つかった土器を触ったり、伊那市創造館の学芸員・濵慎一さんの話を聞きました。

この辺一帯は「西春近南小学校遺跡」と呼ばれ、これまで平安時代の集落跡とされてきました。

しかし今回見つかった住居址は、出土した土器の特徴から平安時代以前の古墳時代や奈良時代のものとみらています。

伊那市で古墳時代の住居址がみつかったのは、美篶や手良についで3例目だという事です。

-

美篶芦沢 ポピーとムギナデシコ見ごろ

伊那市美篶芦沢の矢島清さんが管理する畑で、ポピーとムギナデシコが見ごろを迎えています。

矢島さんは5年前から遊休農地となっていた畑でポピーとムギナデシコを育てています。

ポピーはこれから咲きはじめるものもあり来週いっぱい、ムギナデシコは来週前半まで楽しめそうだということです。

-

高齢者福祉施設が合同音楽会

箕輪町の通所サービスを利用している高齢者が歌声を披露する、高齢者福祉施設合同音楽会が30日、箕輪町文化センターで開かれました。

参加したのは町内6つの施設の150人で、施設ごとに練習してきた歌を披露しました。

利用者は曲に合わせてハチマキを巻いて発表するなど、工夫を凝らしていました。

音楽会には松島保育園の園児たちも参加しました。赤い手袋をしてエビやカニを表現した園児たちは、元気にダンスを披露しました。

音楽会では他に、高齢者福祉施設などで音楽活動をしているバンドの演奏が行われ、体を動かしながら歌を歌う利用者もいました。

音楽会実行委員長の林はる香さんは「年に一度の貴重な交流の場なので、今後も継続していきたい。」と話していました。

-

高遠第2・第3保育園 馬耕体験

伊那市高遠町の高遠第2第3保育園の園児が31日、高遠町御堂(みど)垣外(がいと)の田んぼで馬耕体験をしました。

この日は園児24人が馬耕体験をしました。

田んぼは園児の保護者、林(はやし)洋子(ようこ)さんが所有していて、広さはおよそ3アールです。

馬を連れてきたのは、伊那市高遠町山室で、馬を飼っている、うまや七(しち)福(ふく)の横山(よこやま)晴樹(はるき)さんです。

メスで6歳の農耕馬で、大人しい性格が特徴です。

園児たちの馬耕体験は、今年で5年目です。

園児たちは、馬の後ろに付けられたクワを手で支えながら田んぼを耕していました。

下島(しもじま)直美(なおみ)園長は、「馬と触れ合って心も体も豊かな人に育ってほしい」と話していました。 -

矢島さん宅ムギナデシコ見頃

伊那市の美篶西部保育園の園児たちは30日、近くの民家の畑を訪れ、ムギナデシコを楽しみました。

美篶青島の矢島信之さんの自宅横の畑では、現在ムギナデシコが見頃を迎えています。

園児たちは畑の中を歩いたり、花を摘んで楽しんでいました。

ムギナデシコは30年以上前から妻の美代子さんが畑の一部で育てていましたが、5年前に亡くなってからは矢島さんが受け継いでいます。

現在、畑全面の1.5ヘクタールで育てていて、数万本の花を咲かせています。

今がちょうど見頃で、後半月ほど楽しめるということです。

-

ナイターソフト CATV杯 加城が初V

伊那ナイターソフトボール春季トーナメント 伊那ケーブルテレビ杯の決勝戦が29日の夜に伊那市営野球場で行われ、加城(かしろ)が初優勝を果たしました。

決勝戦は紺と白のユニフォームの加城と、オレンジのユニフォームのGetsの対戦となりました。

1回表、加城はランナーを2人置いて、4番の稲村修一さんがスリーランホームランを放つなどこの回一挙6点を奪います。

一方のGetsも、1回裏、3番の宮下正一さんがホームランを放ち反撃します。

しかしこの試合、加城のピッチャー松永浩之さんが7つの三振を奪う活躍で、Getsの打線を2点に封じ込めました。

試合の結果、加城が9-2でGetsを敗り、初優勝を果たしました。

加城の伊藤富浩監督は「令和になって初めての大会で優勝することができて本当にうれしいです」と話していました。

試合の模様は、6月10日の午後7時30分から122チャンネルで再放送する予定です。 -

鈴平・JA 1年生に五平餅

伊那市西春近で五平餅を製造・販売する㈱鈴平とJA上伊那は、上伊那地域の小学1年生に入学祝として五平餅を提供しました。

伊那小学校1年生の教室です。

30日の給食には、ごはんの代わりに五平餅が出ました。

㈱鈴平は、入学祝いとして上伊那の小学1年生に毎年五平餅を贈る活動をしています。

平成20年度からは伊那市内の小学校に、平成24年度からは、JA上伊那の協力のもと上伊那全域の小学校を対象に行っていて、今年で10年目です。

使われている米は、昨年度、JA上伊那管内で収獲したコシヒカリで、今年は120kgが無償で提供されました。

きょうは、鈴平の鈴木良典会長やJA上伊那の御子柴茂樹組合長らが学校を訪れ、児童と一緒に五平餅を食べました。

御子柴組合長は、「伝統の食べ物をしっかり食べて、大人になっても地元で活躍してください」と話していました。

五平餅は今年度、上伊那8市町村32校で、1,373人に提供されたということです。 -

霜の影響でさくらんぼ狩り中止に

4月下旬と5月上旬に発生した霜の影響で、上伊那で近年人気のさくらんぼにも影響が出ています。

箕輪町大出の関善一さんのさくらんぼ農園です。

霜の被害を受けた実は、黄色くなり、少し触れただけで落ちてしまいます。

-

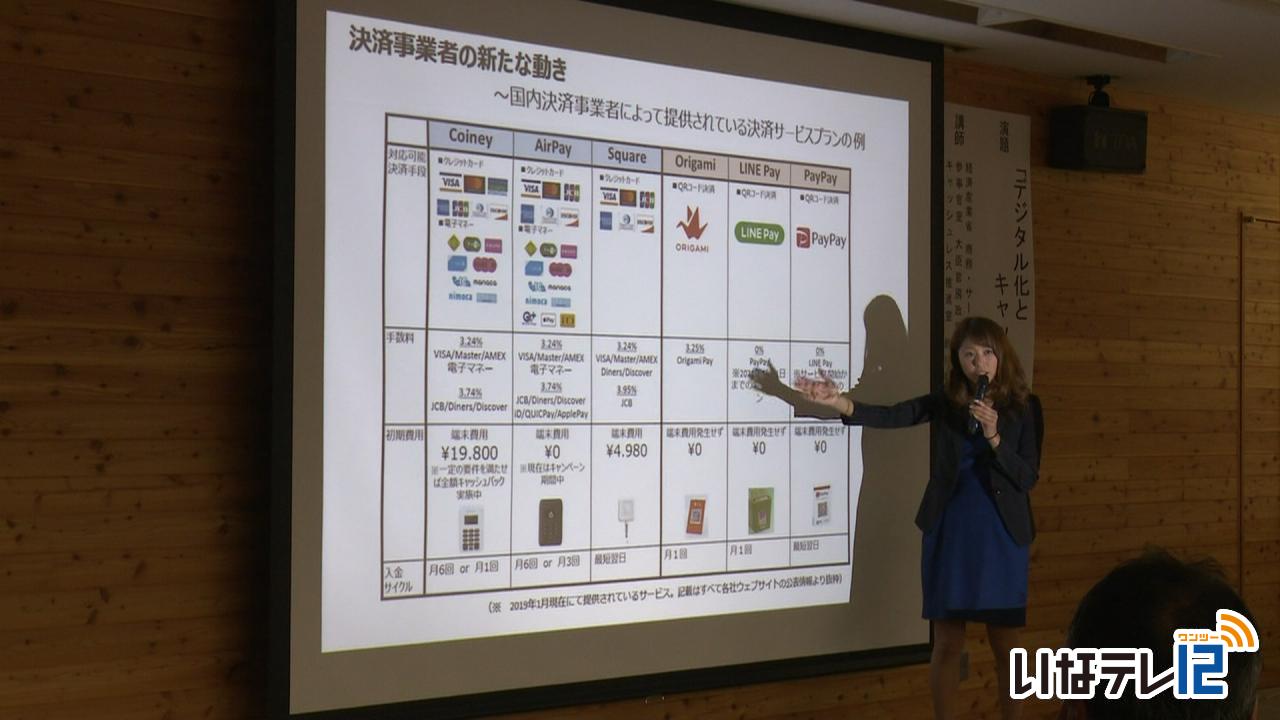

経産省職員 伊那市でキャッシュレス化講演会

経済産業省の担当者からキャッシュレス社会の現状や働き方改革についての話を聞く講演会が、30日、伊那市役所で開かれました。

講演したのは、経済産業省のキャッシュレス推進室・統括課長補佐の津脇 慈子さんです。

国では、今年10月の消費増税から9か月間、キャッシュレスで支払った消費者に5%還元する事業を行います。その今年をキャッシュレス元年と位置付け、官民が一体となって進めたいと話しました。

現在、日本は、世界に比べキャッシュレス化が遅れていて、20%程度です。これを、来年半ばまでに倍の40%まで引き上げることを目標としているということです。

津脇さんは、「キャッシュレス化を進めることで、コストを削減でき、働き方改革にもつながる。人材育成と情報化に投資する会社が今後生き残ることができる」と話していました。

講演会には、市の幹部や職員のほか、一般など100人が訪れ講師の話に耳を傾けました。

-

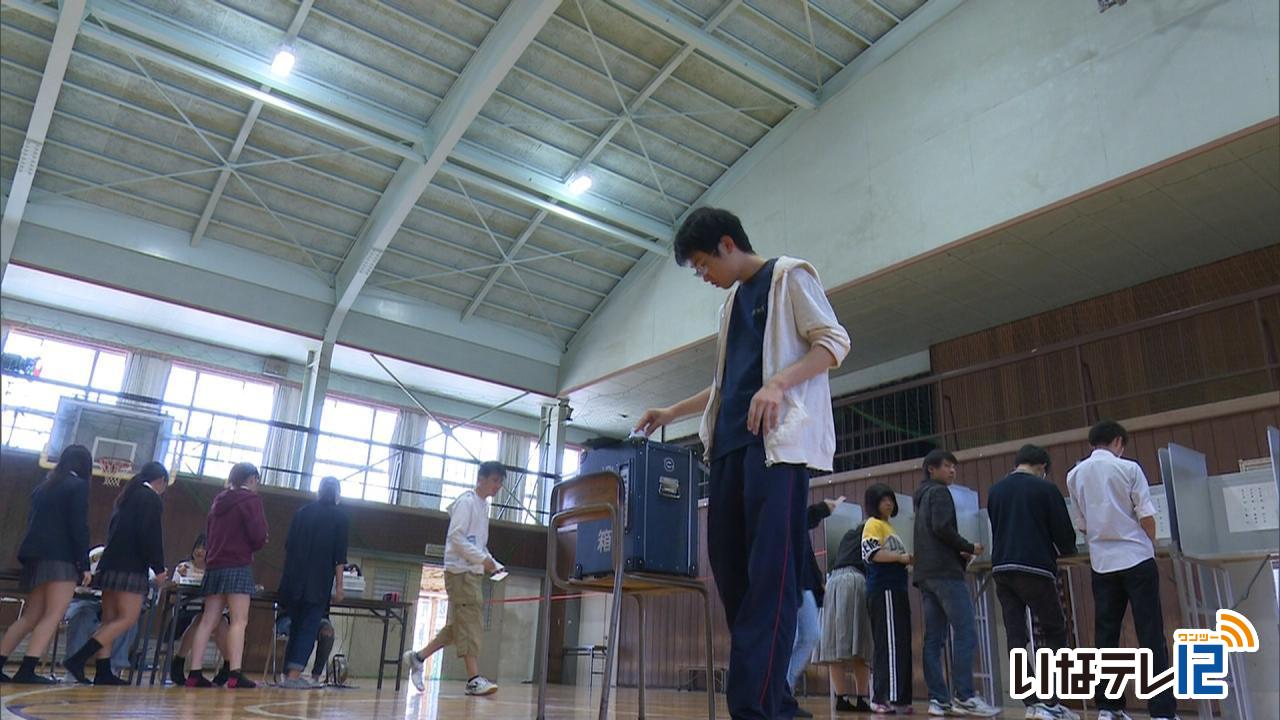

箕輪進修高校で選挙出前授業

若い世代に選挙への関心を高めてもらおうと、箕輪町と県の選挙管理委員会が、箕輪進修高校を30日訪れ、選挙の出前授業を行いました。

この日は、箕輪進修高校の体育館で出前授業が行われ、生徒109人が参加しました。

生徒たちは、実際に選挙で使われる投票箱や記載台を使って県知事選の模擬投票を体験していました。

選挙立会人や事務従事者なども生徒が務めました。

この出前講座は、若い世代に関心を高めてもらおうと、箕輪町選挙管理委員会と、長野県選挙管理委員会が行いました。生徒たちは、模擬用に作られた選挙公報でどの候補者に投票するか判断して投票していました。

県の担当者は、「18歳になったら、投票という行為を通して社会と対等に向き合うことになる。 誰に投票するか決めた答えに間違えはない」と話していました。

-

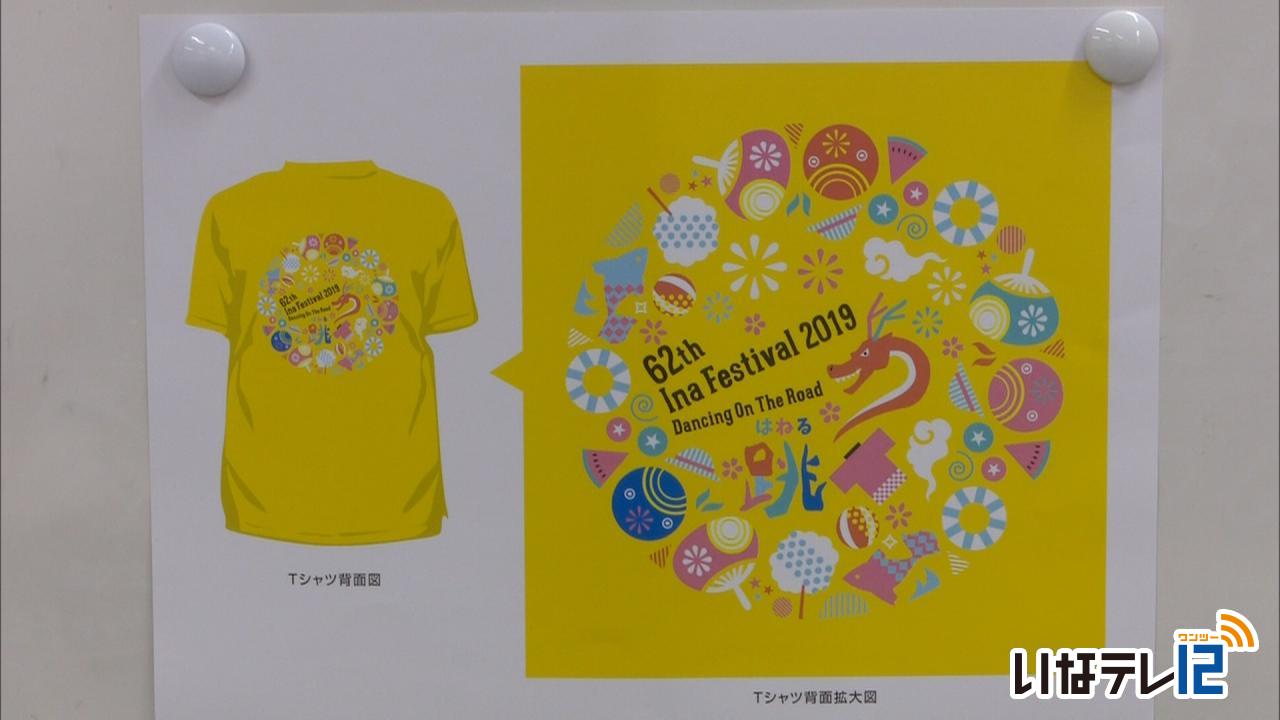

伊那まつり原画デザイン決定

8月3日、4日に行われる第62回伊那まつりのTシャツ・うちわ・ポスター原画のデザインが29日、決まりました。

29日は、伊那市防災コミュニティセンターで審査会が開かれました。

今年は、Tシャツに20点、うちわに82点、ポスターに118点の応募がありました。

Tシャツに選ばれたのは、伊那市東春近の会社員、降幡聡さんの作品です。

色づかいやデザインなどが評価されました。

Tシャツは6月上旬から注文を受け付け7月中旬から販売されます。

-

ハッチョウトンボ羽化

伊那市新山のトンボの楽園では、日本一小さなトンボ「ハッチョウトンボ」の羽化がはじまっています。

ハッチョウトンボは、日本最小のトンボで体長はおよそ2センチです。

背が赤いのがオス、黄色と黒の横縞があるのがメスです。

日当たりがよく、きれいな湧き水がある浅い湿地に生息します。

今年は、平年並みの17日に最初の羽化が確認されたということです。

トンボの楽園は、地元住民でつくる新山山野草等保護育成会が整備したものです。

29日は、ハッチョウトンボ以外にも、キトンボやヨツボシトンボを見ることができました。

これから6月にかけて国の準絶滅危惧種に指定されているモートンイトトンボの他、腹部が極端に太いハラビロトンボなど、17種類が観察できるということです。

新山山野草等保護育成会では

6月2日にトンボの楽園の整備を行う他、6月30日に観察会を予定しています。

伊那市の新山小学校の4年生の児童たちは、学校の観察池を使ってトンボの観察をしています。

去年5月に新山山野草等保護育成会に協力してもらい、トンボの楽園からヤゴの他、土や植物などをもらいました。

今年は、5種類ほどのトンボが確認できたということです。

4年生は今後、トンボが生息できる環境をつくるための学習を進めるということです。

-

西春近北保育園 園児が田植え

伊那市の西春近北保育園の園児が29日、保育園南の田んぼで田植えを体験しました。

この日は、園児がJA上伊那青(せい)壮年部(そうねんぶ)西春近支部のメンバーに教わりながら田植えをしました。

保育園の田植え体験は毎年行われていて、今年で7年目になります。

JA上伊那青壮年部では、地域の子供たちに農業に触れてもらおうと田植え体験などを企画しています。

この日植えた苗は白(しら)毛(け)餅で、園児たちはおよそ17アールの田んぼのうち、0.5アールに苗を植えました。

橋爪(はしづめ)久美子(くみこ)園長は「お米ができるところを、田植えを通して学んでほしい」と話していました。

今回植えた白毛餅は、9月末に収穫し、11月には餅つき大会をする予定です。 -

キタノヤ電器 新店舗6月6日オープン

伊那市の株式会社キタノヤ電器の新しい店舗の竣工式が24日上新田の新店舗で行われました。

24日は建築業者や取引先の関係者などおよそ90人が出席し完成を祝いました。

伊那市上新田に完成した、新しい店舗は鉄骨平屋建てで延床面積は600平方メートル、敷地面積は9,000平方メートルです。

現在の山寺の店舗は6月2日閉店し、本社も新しい店舗に移るという事です。

北原國人会長は「ネット販売など店舗レスの時代となっているが、まちの電気屋として時代に合ったサービスを提供していきたい」と話していました。

キタノヤ電器の新しい店舗のオープンは6月6日です。

-

バイパス 2027年までの完成要望

国道153号伊那バイパスの建設促進期成同盟会の総会が伊那市役所で29日に開かれ、リニアが開通する2027年までに全区間の開通を要望する事などが決議がされました。

総会には、伊那市や箕輪町、南箕輪村の地域住民や農業団体、行政関係者などおよそ60人が出席し、153号バイパスの早期完成を国や県に求めていくことを確認しました。

期成同盟会会長の白鳥孝伊那市長は「リニアの経済効果を十分発揮する為にも、2027年までに完成するよう、国・県に求めていきたい」と挨拶しました。

伊那バイパスは箕輪町木下から伊那市美篶青島までのおよそ7.6キロの区間です。

現在は伊那市福島から美篶方面に向かい工事が進められていて2021年までに伊那市の若宮団地まで開通する予定です。

-

産業支援センターみのわ 利用状況まとまる

箕輪町は去年6月に本格稼働した産業支援センターみのわの施設利用状況をまとめました。

それによりますと創業計画のある人に3年間を限度に低額でオフィスを貸し出す創業支援オフィスは5部屋全てが利用されているということです。

またテレワークなどによる創業者を支援するコワーキングスペースと研修室の利用者による昨年度の使用料は約50万円で利用者数は延べ3,829人だということです。

産業支援センターには企業支援相談員が常駐し町商工会も併設していることから町では産業振興の拠点施設として活用してもらいたいとしています。

1211/(水)