-

名物の弁当づくり

伊那市高遠町の主婦らで集まる「お家母会」は、地域の名物となる弁当づくりを進めています。

元号が令和に変わる5月1日にお弁当をお披露目する計画です。

高遠漬けが入ったコロッケに菜の花やわさびのおひたしなど地元の食材を使った8種類が並びます。

16日は、伊那市高遠町の旧中村家住宅環屋で弁当づくりが行われました。

この取り組みは、伊那市地域おこし協力隊と環屋がお家母会とコラボレーションし、元号が令和に変わる節目に地域の名物となる弁当をつくろうと行われています。

お家母会は高遠町商店街の主婦ら11人で集まるグループで、地域活性化を目的にこれまでコンサートやハロウィンなど様々なイベントを開いています。

弁当づくりは、1月から行われていて、これまで食材の検討をしてきました。

16日は実際に、検討してきた食材を使い弁当を詰めました。

この活動には京都府でカフェレストランを経営しピクニックコーディネーターとして活動する對中剛大さんが講師として関わっています。

對中さんは、「メインの食材のそばに赤いものをそえると引き立ちます」と話していました。

弁当は、5月1日に報道機関にお披露目するということです。

値段などをまだ決まっていませんが、会議やイベントなどで使ってもらいたいとしていて、注文販売のみを予定しています。

-

南箕輪中 キャリア教育講演会

南箕輪村の南箕輪中学校でキャリア教育に関する講演会が17日開かれ、講師を務めた伊那市の菓匠Shimizuシェフパティシエの清水慎一さんは「仕事では他人を喜ばせる事が大切だ」と呼びかけました。

清水さんは「仕事をするうえで利益を上げる事も必要だが、他人を喜ばせる事が本来の仕事の目的だ」と話していました。

講演会はキャリア教育の一環で開かれ、2年生およそ160人が清水さんの話を聞きました。

清水さんは他に「人口知能AIが発達した社会では、クリエイティブな感覚を持ち続けることが大切だ」と話していました。

南箕輪中の2年生は5月に職場体験を予定していて、秋の文化祭で発表するということです。 -

エネルギーの地産地消を目指す

伊那市は、大手商社丸紅と中部電力と共同でエネルギーの地産地消を目指す、地域密着型ビジネスに関する協定を16日、締結しました。

16日は、市役所で調印式が行われ、丸紅の横田義明執行役員、中部電力の大谷真哉執行役員、白鳥孝市長が協定書を取り交わしました。

今回締結したのは、丸紅が去年6月に電力小売事業を主軸として設立した丸紅伊那みらいでんきに、今回中部電力と伊那市が出資参加するという協定です。

出資比率は丸紅が56%、中部電力が34%、伊那市が10%となっています。

丸紅は2000年から子会社の三峰川電力を通じて伊那市長谷で小水力発電所を運営しています。

将来的には、小水力や太陽光など様々な再生可能エネルギーや生活関連サービスの開発に取り組みたいとしています。

5月以降、丸紅伊那みらいでんきを通じて伊那市が所有する施設への電力供給を順次始める計画です。

今後共同でエネルギーの地産地消や低炭素社会の実現を目指すとしています。

-

住宅の外壁の一部焼く火事

16日午後3時36分、伊那市高遠町藤沢で、住宅の外壁の一部を焼く火事がありました。

この火事によるけが人はいませんでした。

伊那警察署の発表によりますと、火事は16日午後3時36分に、伊那市高遠町藤沢の寺田真澄さん宅で発生しました。

木造一部二階建ての住宅の外壁の一部、およそ4平方メートルを焼き、火は午後4時16分に消し止められました。

この火事によるけが人はいませんでした。

伊那署では、風呂釜から出た灰から燃え広がったものとみて調べを進めています。 -

道の駅に自動車用急速充電器

16日から、丸紅伊那みらいでんき㈱が設置した電気自動車用の急速充電器の運用が、伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷で始まりました。

この日は、急速充電器を設置した丸紅伊那みらいでんきの伊藤直樹社長と伊那市の林俊宏副市長が出席し、運用開始のセレモニーが行われました。

急速充電器は、24時間使用可能で料金は30分500円となっています。

30分で、バッテリーのおよそ80%が充電できます。

伊藤社長は、「皆さんに使ってもらいこの町で走ってもらうことで電気自動車の普及に繋がる。電力の地産地消を目指して、将来的には伊那の自然エネルギーで地元の電力を供給したい」と話していました。

電気自動車用の充電器の設置は、丸紅伊那みらいでんき㈱では初めてです。 -

「天下第一」高遠城址の桜 満開

伊那市高遠町の高遠城址公園の桜が16日に満開となりました。

こちらは公園西側の太鼓櫓(たいこやぐら)前です。

満開の桜と残雪の中央アルプスを見ることができ、多くの観光客がカメラを構えていました。

公園のシンボルのひとつ、桜雲橋(おううんきょう)でも記念撮影をする人たちの姿が見られました。

訪れた観光客は「何度か来ているが、今年の桜は勢いがあって良い」「ずっと来たいと思っていてやっと来ることができた。次に来るときにはカメラを持ってきたい」と話していました。

ボランティアガイドのスタッフも、次から次へと訪れる観光客の対応に追われていました。

い~なガイドの会の武田宏さんは「きょうは空の青とアルプスの白、桜のピンクが素晴らしい日。こういう日にガイドできることはやりがいを感じる」と話していました。 -

南箕輪村議選 5日間の舌戦突入

任期満了に伴い16日に告示された南箕輪村議選には、定数10に対し12人が立候補し、5日間の舌戦に突入しました。

村議選には現職9人、新人3人の12人が立候補しました。

党派別では、公明1人、共産1人、無所属10人となっています。

立候補者は届け出を済ませると支持者を前に第一声を上げました。

それでは、届け出順に候補者を紹介します。

久保の百瀬輝和さん59歳・公明党の現職2期目です。建設業です。

南原の藤城 栄文さん39歳・無所属の新人です。財団役員です。

神子柴の笹沼美保さん46歳・無所属の新人です。会社員です。

南殿の山﨑文直さん67歳・無所属の現職2期目です。農業です。

北殿の都志 今朝一さん70歳・無所属の現職2期目です。農業です。

北殿の三澤澄子さん69歳・共産党の現職6期目です。団体役員です。

田畑の小坂泰夫さん52歳・無所属の現職4期目です。アルバイトです。

大泉の唐澤由江さん69歳・無所属の現職2期目です。農業です。

大泉の原 源次さん68歳・無所属の新人です。農業です。

神子柴の丸山豊さん69歳・無所属の現職2期目です。農業です。

田畑の加藤泰久さん72歳・無所属の現職2期目です。自営業です。

中込の大熊惠二さん77歳・無所属の現職5期目です。自営業です。

選挙人名簿登録者数は15日現在、男性6,092人、女性6,182人の、合わせて1万2,274人となっています。

期日前投票は17日から20日まで、役場1階の多目的室で受け付けます。

南箕輪村議選は、21日に投票が行われ即日開票されます。

-

箕輪町議選 32年ぶりの無投票

任期満了に伴う箕輪町議会議員選挙と南箕輪村議会議員選挙が16日告示されました。

町議選は定数と同じ15人が立候補し、1987年以来32年ぶりの無投票となりました。

箕輪町議会議員選挙には、現職8、元職3、新人4の合わせて15人が立候補し無投票での当選となりました。

それでは、町議選で当選した候補者を届出順に紹介します。

三日町の木村英雄さん69歳・無所属の現職2期目です。農業です。

富田の岡田建二朗さん43歳・共産党の元職です。農林業です。

大出の唐澤敏さん69歳・無所属の現職1期目です。農業です。

北小河内の小出嶋文雄さん69歳・無所属の現職1期目です。農業です。

松島の中村政義さん59歳・無所属の新人です。会社員です。

沢の松本五郎さん70歳・共産党の現職2期目です。無職です。

松島の寺平秀行さん44歳・無所属の元職です。自営業です。

木下の荻原省三さん63歳・無所属の現職1期目です。農業です。

木下の青木俊夫さん68歳・無所属の新人です。農業です。

沢の釜屋美春さん70歳・公明党の現職2期目です。自営業です。

沢の中澤清明さん69歳・無所属の現職1期目です。農業です。

松島の伊藤隆さん69歳・無所属の現職1期目です。会社役員です。

松島の金澤幸宣さん67歳・無所属の新人です。無職です。

下古田の中澤千夏志さん58歳・無所属の新人です。会社員です。

松島の入杉百合子さん71歳。無所属の元職です。団体職員です。

地区別では松島が5、沢が3、木下が2、大出・下古田・富田・三日町・北小河内がそれぞれ1人ずつとなっています。

町議選が無投票となったのは、1987年、昭和62年以来32年ぶりです。

-

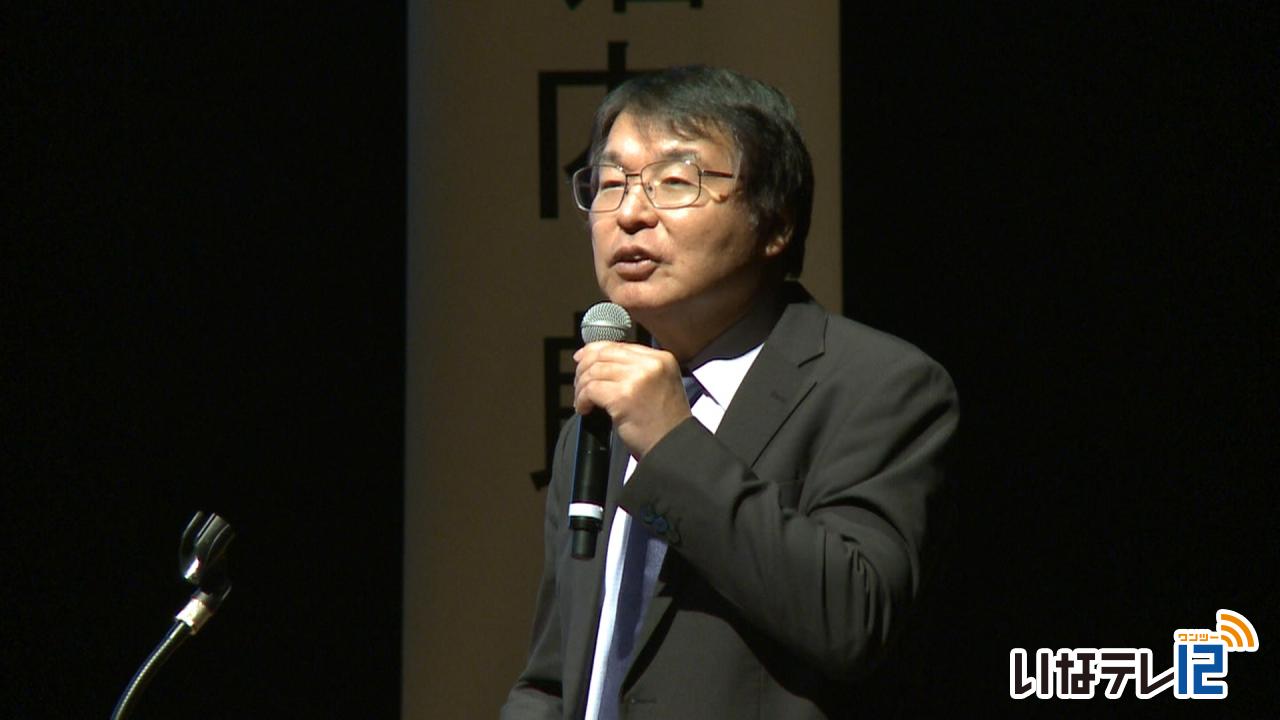

自転車の新たな活用考える

自転車を活用した観光や健康づくりなどのトータルサービスについて考える住民有志の勉強会が14日伊那市の創造館で開かれました。

国会では2年前、自動車の依存を減らし自転車の活用を進める「自転車活用推進法」が成立していて、自治体ごとに推進計画を策定する事を求めています。

勉強会は住民有志でつくる、伊那市自転車計画策定準備委員会が地域の未来と自転車について考えようと企画しました。

講師は、自転車活用法を国に提言した東京のNPO法人自転車活用推進研究会の内海潤事務局長が務め、自転車を通した海外からの誘客について話しました。

内海さんはインバウンドには「標識の多言語対応や広域連携が必要だ。富裕層を取り込むには500キロ以上の周遊コースの提案が効果的ではないか」と話していました。

伊那市では、今年の秋、自転車活用推進計画についての審議会を、立ち上げる予定です。 -

パネックスの桜 見頃

地域の桜をお伝えする桜シリーズ。

16日は伊那市東春近の株式会社パネックスの桜です。

桜は伊那市から記念樹として贈られたコヒガン桜です。

雪を被った中央アルプスを背景に花を咲かせています。

桜は既に満開を迎えています。

-

南箕輪村の新入社員対象の研修会

南箕輪村と商工会は、新入社員を対象にした研修会を15日、村商工会館で開きました。

今年度村内の企業に入社したのは、男性24人、女性13人の合わせて37人です。

研修会では、長野経済研究所の牛山浩さんが講師を務め、社会人としての心構えや仕事の進め方などについて話をしました。

参加者は学生と社会人の違いについて、「物事を自分で判断しなければならない」「学生時代よりも時間に正確に動かなければならない」などと、自分の考えを発表していました。

牛山さんは、「コミュニケーションを積極的にとり、人の話を聴く力、自分の考えを伝える力、まわりの人を観る力を養ってください」と話していました。 -

伊那谷の手しごと展

木工やキルトなどの手作り作品の展示即売会伊那谷の手しごと展が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、キルトや木工などあわせて2500点ほどが展示されています。

出品しているのは伊那市や駒ケ根市のほか、安曇野市、山梨県北杜市の5人です。

このうち伊那市の三澤廣光さんは、木製のおちょこやお盆、ボールペンなどを出品しています。

三澤さんは「ユーチューブを参考に、独学で作り方を学んだ」と話していました。

伊那谷の手しごと展は、18日まで開かれています。 -

見通し桜と伯先桜 見ごろ

地域の桜をお伝えする桜シリーズ。

15日は伊那市狐島の見通し桜と伊那市西町の伯先桜です。

見通し桜は樹齢200年ほどの古木で高さはおよそ10メートルです。

江戸時代、天竜川沿いの狐島村と対岸の西町村、荒井村との境界を定める測定起点だったとされています。

天竜川沿いの村で洪水の後、境界を巡り争いが起こったことから、この見通し桜と対岸で西町にある伯先桜を目標に境界を定めたといわれています。

-

JAの金融移動店舗 試行運行始まる

預金の出し入れや通帳の記帳などができるJA上伊那の金融移動店舗の試行運行が15日から始まりました。

15日は箕輪町のJA上伊那東箕輪支所で初めての業務が行われました。

金融移動店舗は2トントラックの中で預金の出し入れなどができるものでJAの支所の店舗再編により導入されたものです。

金融移動店舗の愛称は「かみまーる号」で公募により選ばれました。

愛称を考えた竹澤妙子さんによりますと上伊那を津々浦々まわるという意味があるということです。

金融移動店舗は曜日別に伊那市高遠町の藤沢支所や長藤支所、長谷の美和支所など12か所をファミリーマートの購買移動店舗とセットで巡回します。

試行運行により利便性などを検証し来年4月から2台体制で本格稼働を始める計画です。

-

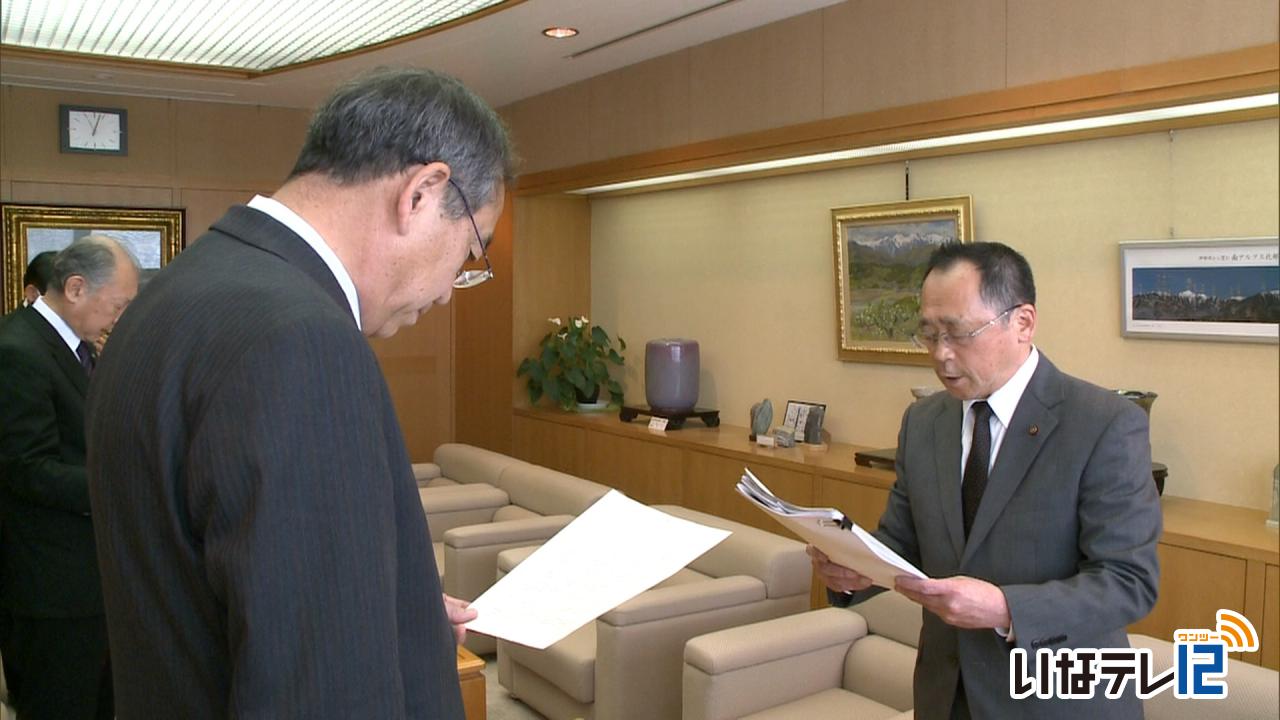

伊那市議会が保育園休廃園基準の廃止を再提言

3月に開かれた伊那市子ども・子育て審議会で小規模保育園について、20人未満が続く場合は在り方を検討するという案が示されたことを受けて、市議会は休廃園基準の廃止を15日、改めて市に提言しました。

15日は、黒河内浩議長が市役所を訪れ、白鳥孝市長に提言書を手渡しました。

3月に開かれた審議会で、「園児数が継続的に20人未満と見込まれる園は、今後の在り方を検討する必要がある」とする事務局案が示されました。

市議会では、平成29年12月に休廃園基準の廃止を求める提言を行っていて、「20人未満という数字が新たな基準ともとれる。審議中ではあるが、市議会の総意として基準の廃止を求める」とし、再提言しました。

子ども・子育て審議会では、今年度の早い時期に意見をまとめる計画で、市ではその結果を待って検討したいとしています。 -

高遠城址公園 累計有料入園者900万人達成

桜が見ごろとなっている伊那市高遠町の高遠城址公園は、昭和58年の有料化からの累計入園者数が、15日900万人を達成しました。

900万人目となったのは、諏訪市の柳澤あゆみさんと長女のいおりちゃん親子です。

15日は、900万人達成を祝うセレモニーが行われ、柳澤さんに高遠さくらホテルのペア宿泊券や伊那の特産品の詰め合わせなどが贈られました。

伊那市出身の柳澤さんは、高遠城址公園には何度も訪れたことがあるということです。

長女のいおりちゃんは初めての来園ということで、「いい思い出になった」と話していいました。

また、新潟県と千葉県から訪れた観光客に、それぞれ前後賞の賞品が贈られました。

高遠城址公園は、昭和58年に有料化となりました。

多い年には40万人が訪れるなど、36年目での900万人達成となりました。

-

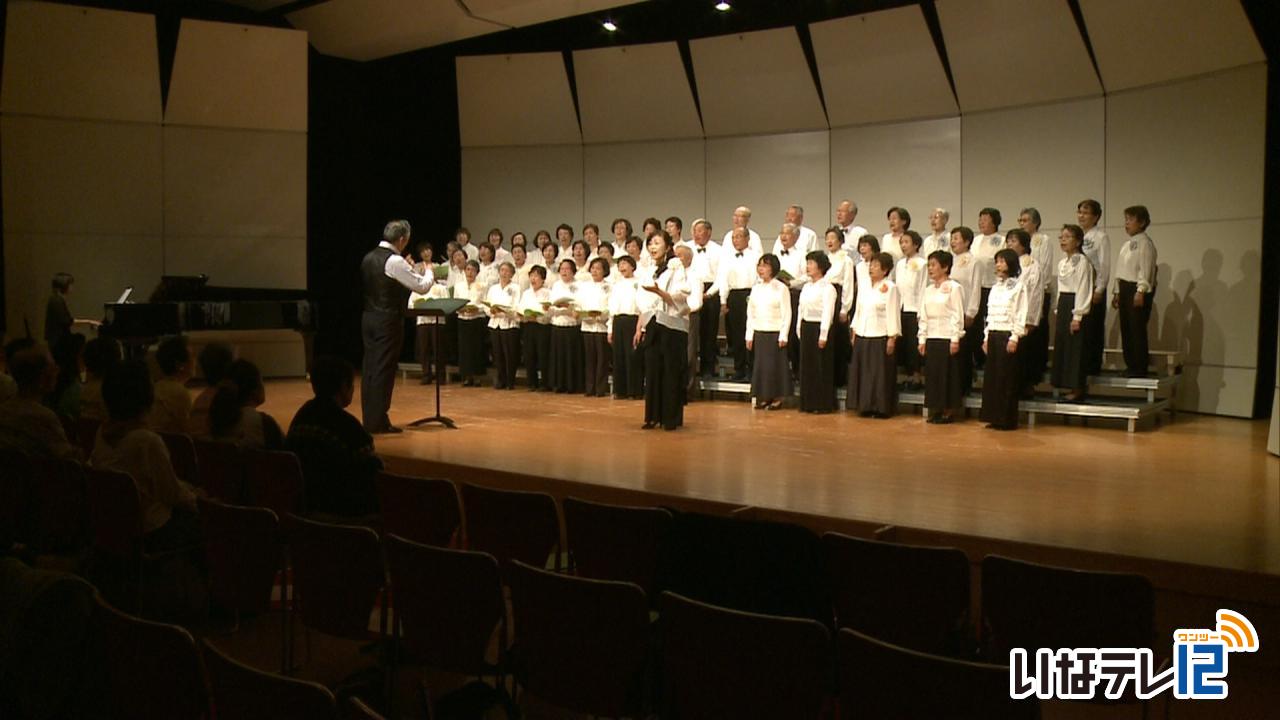

シニア合唱祭 ハーモニー披露

平均年齢60歳以上合唱団限定の「シニア合唱祭in伊那」が14日、伊那市のいなっせで行われ、市内外から参加した6団体が歌声を披露しました。

この日は、伊那市の4団体、駒ヶ根市の1団体、東京都多摩市の1団体が参加しました。

このうち、伊那市の歌唱サークル歌のワは、国内外の合唱曲4曲を披露しました。

歌のワは、伊那公民館で活動する合唱サークルで60人が月に2回ほど練習をしています。

これまでに歌ってきた曲は900曲にのぼるということです。

地域でシニア合唱サークルが増えてきている中で、発表や交流の場にしてもらおうと、2018年から始まりました。

主催したNPO法人クラシックワールドの北沢理光さんは「桜の綺麗な時期に、全国各地からシニア合唱サークルが集まるようなイベントにしていきたい」と話していました。 -

野底福島トンネル 貫通後初の見学会

現在建設が進められている、国道153号伊那バイパスの、伊那市福島から野底へと抜けるトンネルがこのほど貫通し、一般向けに初めて公開されました。

14日は、地区住民を対象に現場見学会が開かれました。

トンネルは2月中旬に貫通し、福島側から野底側へと抜けられるようになりました。

地区住民らは、県の職員や工事関係者から話を聞いて、理解を深めていました。

仮称 野底福島トンネルは、建設が進められている伊那バイパスのルートになっていて、2018年3月に着工しました。

トンネルの長さは166.7mで、車道は片側1車線となります。

伊那北小学校や東部中学校の通学路として利用される可能性があることから、幅4mほどの歩道も設置されます。

トンネル自体の工事は7月頃に完了する予定で、付近の接続道路などの工事も含め、2020年2月末の完工を目指しています。 -

ユーモラスに「やきもち踊り」奉納

長野県の無形民俗文化財に指定されている伊那市山寺の「やきもち踊り」が14日、白山社・八幡社合殿で奉納されました。

羽織、袴姿で、足を高くあげ、飛び跳ねるようにして踊る「やきもち踊り」です。

このユーモラスな踊りは、県の無形民俗文化財に指定されています。

きょうは、伊那市山寺にある白山社・八幡社合殿で、地元住民でつくる保存会、およそ30人が踊りを奉納しました。

踊りは、前踊り、中踊り、後踊りがあり、その合間には酒盛りが行われます。

踊り手たちは、キセルで刻み煙草を吸いながら、アユの串焼きを肴にどぶろくを酌み交わしました。

最後の酒盛りを終えると、下駄を境内の外に出し、後踊りが行われます。

踊りが終わると、踊り手たちは一斉に逃げ出します。

逃げ遅れると厄病にかかると言い伝えられていて、先を競って鳥居の外に駆け出しました。

-

北殿エドヒガンザクラ

地域の桜をお伝えする桜シリーズ。

14日は南箕輪村北殿のエドヒガンザクラです。

高さ17メートル、幹の太さは6.5メートルで樹齢は280年と推定されています。

昭和52年には村の天然記念物に指定されました。

桜は、北殿区が管理していて、散り終わりまで、午後6時~午後9時の間ライトアップをしています。

-

信州みのわ花街道まつり

箕輪町西部地域の景観とハナモモなど春の花を楽しむ第9回花街道まつりが14日開かれました。

上古田公民館で行われた開会式には、参加者やスタッフなど100人が集まりました。

まつりを主催する信州みのわ花街道協議会の唐澤荘介会長は「今年は、まだ花はさいていませんが、景色を楽しんで下さい」と話していました。

主会場の上古田公民館では大日本茶道学会による野点や、トン汁の振る舞いが行われました。

今年は統一地方選挙の為、まつりの開催を例年より2週間程早めたこともあり、街道沿いのハナモモはまだつぼみです。

協議会は、平成19年に設立され県道与地辰野線の沿線9キロメートルの区間にハナモモなどを植えてきました。

信州みのわ花街道は、国土交通省の日本風景街道に登録されています。 -

長谷中の生徒がパンジー配布

伊那市長谷の長谷中学校の生徒は、自分たちが育てたパンジーの苗を、12日地区内の家庭に配布しました。

12日は長谷中学校の全校生徒40人が、800株のパンジーを区内の各家庭や公民館などの施設に配りました。

長谷中では造園委員会を中心に全校でパンジーの苗を育てています。

地域の人たちと交流する機会にしようと、毎年苗を区内780戸全てに配布しています。

生徒は2人一組で一軒一軒を周り、苗を渡していました。

パンジーの配布は15日にも行われます。

-

イグ・ノーベル賞受賞の堀内さん講演会

伊那北高校出身で、内視鏡の研究で去年イグ・ノーベル賞を受賞した昭和伊南病院の医師堀内朗さんが、13日、母校の生徒を前に講演しました。

13日は伊那北高校の生徒等を対象にした講演会、クロスペンアカデミーが伊那文化会館で開かれ、全校生徒700人が堀内さんの話を聞きました。

堀内さんは、飯島町出身で伊那北高校を卒業し、現在は昭和伊南病院 消化器病センター長を務めています。

これは、堀内さんが自分自身で内視鏡検査を行っている映像です。

堀内さんは、通常横になって受ける大腸内視鏡検査を、座った状態で受けると苦痛が少ないことを実証し、去年イグ・ノーベル賞を受賞しました。

イグ・ノーベル賞は1991年に創設された「人々を笑わせ、考えさせてくれる研究」に対して与えられる賞です。

堀内さんは、がんの早期発見・治療につなげようと、内視鏡検査のハードルを下げるための研究に取り組み、論文を発表してきたということです。

クロスペンアカデミーは伊那北高校同窓会とPTAが、生徒たちに様々な学問に触れてもらおうと行っているもので、春には毎年各界で活躍しているOBを招いて講演会を開いています。 -

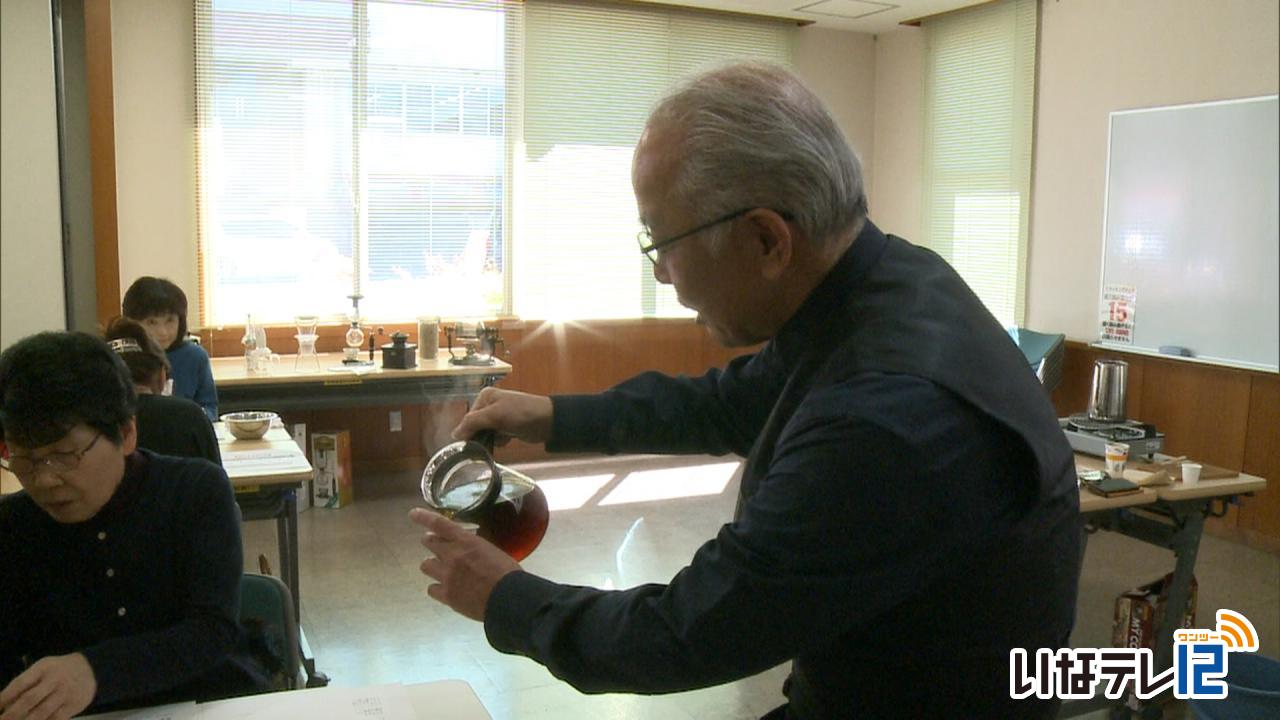

松島分館 コーヒー講座

プロからおいしいコーヒーの淹れ方について学ぶ講座が箕輪町の松島コミュニティセンターで13日開かれました。

講座では、参加者にコーヒーがふるまわれ、産地ごとの味わいの違いを確かめていました。

塩尻市や辰野町でコーヒー店を営む三澤珈琲の三澤顕介社長が、豆の選び方やおいしい淹れ方について紹介しました。

三澤さんは「頑張りたい時とリラックスしたい時で選ぶコーヒーが変わってきます。浅煎りはカフェインがしっかり入っているので頑張りたいときに、深煎りは少ないのでリラックスしたいときに良いでしょう」と紹介していました。

講座は箕輪町公民館松島分館が、初めて企画したもので、区内から16人が参加しました。

松島分館の日向聖一分館長は「講座を通して、多くの人に気軽に公民館に足を運んでもらい、楽しんでほしい」と話していました。

-

高遠囃子巡行

12日は、伊那市の無形文化財に指定されている高遠囃子の巡行が行われました。

伊那市内の有志でつくる桜奏会のメンバー22人が、花笠を身に着け公園内を練り歩きました。

高遠閣をスタートし公園内を1周するコースで、行きはゆっくりとした本囃子を演奏しました。

桜奏会では、毎年花見客が訪れるこの時期に伝統の音色を楽しんでもらおうと園内での巡行を行っています。

帰りは、テンポが速くにぎやかな帰り囃子を演奏しました。

桜奏会では、「高遠に伝わる伝統を絶やすことなく継承していきたい」と話していました。

-

ナイスハートバザール

上伊那にある障がい者就労支援事業所の利用者が製作した商品などを販売するナイスハートバザールが伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。

会場には、手作りのアクセサリーや手芸品などの自主製品が並びます。

ナイトハートバザールは施設利用者の工賃アップや製品のレベル向上などを目的にNPO法人長野県セルプセンター協議会が毎年開いているものです。

今年は、上伊那の12施設がブースを出展しました。

伊那市狐島の生活リハビリサポートいなは、長野県産のりんごの枝を使った箸置きを販売しました。

西箕輪のチャレンジセンター笑顔の時間は、有害鳥獣対策で駆除された鹿の皮を利用し作った、キーホルダーやバッグなどを販売しました。

利用者が手縫いで製作し、丈夫で柔らかいと評判がいいということです。

ナイスハートバザールin伊那は14日も、ベルシャイン伊那店で開かれ時間は午前10時から午後4時までとなっています。

-

中高生が観光客におもてなし

桜が5分咲きの伊那市高遠町の高遠城址公園で13日、地元の高校生と中学生が観光客をもてなしました。

高遠城址公園南側では、高遠高校の音楽専攻の生徒と吹奏楽部の生徒が桜の下で演奏をしました。

高遠高校では、県外から訪れた観光客をもてなそうと3年前から活動しています。

晴天に恵まれた13日は、春にちなんだ曲や歌を披露しました。

訪れた人たちは、手拍子をしたりして演奏を楽しんでいました。

園内では、福祉コースの生徒が杖を無料で貸し出したり生徒会執行部が来場者に案内チラシや観光マップを配布するなどしました。

高遠高校では、あすも案内ボランティアを行うことになっていて、公園内の桜の見どころや歴史を紹介する桜ガイドも予定しています。

-

石仏総選挙「第一声」で投票呼びかけ

伊那市高遠町では高遠石工が残した石仏の人気ナンバー1を決める石仏総選挙が行われています。

12日は選挙を行っている高遠石工研究センターのメンバーが「第一声」で投票を呼びかけました。

投票を呼び掛けたのは高遠石工研究センター理事の矢島信之さんです。

一輪車の上に石仏のポスターを貼ったベニヤ板を乗せPRしていました。

矢島さんは第一声が終わると早速一輪車を押して遊説に出かけていました。

石仏総選挙は一般社団法人高遠石工研究センターがさくら祭りに訪れた観光客に高遠石工が作った石仏を知ってもらおうと行っているものです。

投票場所は高遠城址公園や商店街に設けられている高遠ビジターセンターなど5か所でエントリーした6つの石仏の中から好きな石仏と美しい石仏を選びます。

石仏総選挙は高遠城址公園の桜の散り終わりまで行われ結果は6月頃石仏総選挙のホームページで公開されます。

-

田楽座 伝統芸能で花見ムードを盛り上げ

伊那市富県に拠点を置く歌舞劇団田楽座は、高遠城址公園の花見ムードを盛り上げようと、公園内で太鼓や踊りなどの伝統芸能を12日披露しました。

午前11時、田楽座のメンバーは桜雲橋近くの二ノ丸の広場で公演を行いました。

お囃子や南京玉すだれ、太鼓などを披露するとシートの周りには、多くの人が足を止め見物していました。

獅子舞では、ご利益があるようにと見物客の頭や腰などを獅子頭でかみ、そのあと、舞いを披露しました。

田楽座の公演は、城址公園の花見ムードを盛り上げようと行われています。

田楽座の公演はさくら祭り期間中の16日と19日(午前11時、午後1時30分)も予定されています。

なお、12日の高遠城址公園の桜雲橋付近の開花状況は3分咲きとなっています。

-

富県小自転車クラブ 県大会に向け始動

伊那市の富県小学校で自転車クラブの発足式と初練習が12日朝、行われました。

発足式と初練習は始業前の午前7時30分から体育館で行われ、メンバーの児童や指導する伊那交通安全協会の役員らが参加しました。

発足式を終えると、6年生と5年生のメンバー3人が練習を行いました。

実技を指導するのは、17年間、ボランティアでコーチを務める元警察官の森下寿美さんです。

警察を退職後、交通指導員に任命された事がきっかけで長年コーチを務めています。

自転車クラブは、子ども達に正しい自転車の乗り方や、交通ルールを学んでもらおうと長野県交通安全協会が呼びかけ昭和40年代に始まりました。

自転車クラブがある学校は年々減少し、平成11年には全県で89校でしたが、去年は30校となっています。

富県小は去年の県大会で団体3位でした。

クラブ長の中村和奏さんは、今年は1位を取りたいと話します。

富県小の自転車クラブは、7月の県大会に向け、毎朝練習を続ける予定です。

1211/(水)