-

障がいを理由にした差別解消へ セミナー

障がいを理由とした差別の解消を目指すセミナーが22日、伊那市の伊那公民館で開かれました。 セミナーでは、NPO法人DPI日本会議の副会長、尾上浩二さんが「障害者差別解消法と共生社会の実現」と題して講演しました。 尾上さんは大阪市出身で、1歳の時に脳性まひと診断されました。 現在も下半身に障害があり、車椅子で生活を送っています。 セミナーでは、自身が経験した差別も紹介しながら話をしました。 尾上さんは「無関心から差別は始まります。1人でも多くの人に障がいについて関心を持ってもらい理解してもらうことが大切です。」と話していました。 セミナーは、県障がい者社会参加推進センターなどが開いたもので、およそ70人が出席しました。

-

箕輪中の生徒が町長に提案や質問

箕輪中学校の2年生による模擬議会が、20日、町役場で開かれ、生徒たちが、白鳥政徳町長に、提案や質問をしました。 生徒たちは、緊張した様子で議場に入場しました。 模擬議会は、町政に関心を持ってもらおうと町議会が毎年開いています。 議長や議会の進行も生徒が務め、11人が質問しました。 このうち赤羽陸君は「多くの人に箕輪町に興味をもってもらうため町内の観光スポットを巡るマラソンイベントを企画したらどうか」と提案しました。 白鳥町長は「今後、町内でランニングイベントの開催を考えている。コース設定の中で意見を十分に参考にしたい」と答弁しました。 他に、「箕輪町の観光をPRする案内看板を駅前に設置してはどうか」「少子化対策として子どもと高齢者が交流できるイベントを行ってはどうか」と言った提案もありました。 白鳥町長は、「町民が主役のまちづくりを進めています。みなさんもぜひまちづくりに参加してほしい」と呼びかけていました。

-

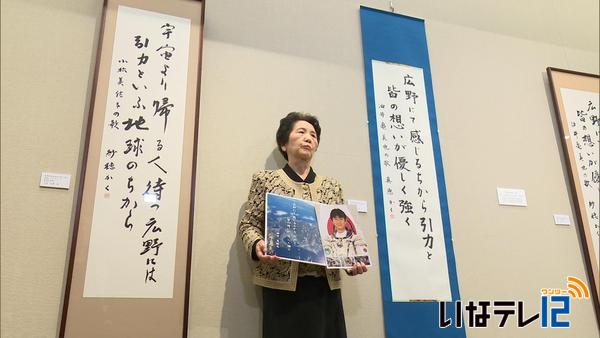

小松さんへ 油井さんから返歌

1月に皇居で行われた「歌会始の儀」で入選した伊那市高遠町の小松美佐子さんへ、宇宙飛行士の油井亀美也さんから返歌が贈られました。 高遠高校の生徒が入選した短歌を書いた書の作品展が22日から伊那市の信州高遠美術館で始まりました。 1月の歌会始の儀では、全国から集まった2万首あまりから10作品が選ばれました。 入選した小松さんの短歌「宇宙より 帰る人待つ 広野(ひろの)には 引力といふ 地球のちから」は、長野県出身の宇宙飛行士・油井さんが地球に帰還した事に感銘を受け作ったものでです。 このニュースを知った油井さんはツイッターで「光栄です」とコメント。 今回の展示に合わせ、宇宙から撮影した写真に、直筆で名前と返歌を入れたパネルが小松さんへ贈られました。 オープニング式典で、小松さんには内緒で油井さんの返歌が披露されました。 油井さんの返歌は「広野にて 感じるちから 引力と 皆の想いが 優しく強く」です。 作品展は、高校生が小松さんと油井さんの短歌を書にしたものや、油井さんを紹介したタペストリー、国際宇宙ステーションの模型などが展示されています。期間は来月1日までで、この期間中は美術館の入場料が無料となります。

-

インフルエンザ 伊那3週連続警報越え

伊那地域のインフルエンザ患者数は52人と3週連続で警報レベルの30人を超えました。 県内11地区では先週に引き続き、飯田についで2番目に多い人数となっています。 長野県の発表によりますと13日から19日までの一医療機関あたりの伊那地域のインフルエンザ患者数は52人でした。 県内11地区では、伊那と飯田が前の週と比べ増加しましたが、その他の9地区では減少し県全体も31・13人と前の週と比べ減少しました。 長野県では南信地域の流行の始まりが遅かったのが原因と見ていて「感染拡大に注意してほしい」と呼び掛けています。

-

宮城県気仙沼に桜を植樹へ

伊那市は、復興支援として東日本大震災で被災した宮城県気仙沼市に門外不出とされているタカトオコヒガンザクラなどの桜の苗木100本を贈る予定です。 21日は、高遠町藤沢の畑で桜守の西村一樹さんらが桜の苗木の掘り出し作業を行いました。 桜の苗木は、現在新築移転工事が進められている気仙沼市立病院へ贈られることになっています。 エドヒガンザクラとシダレザクラ合わせて100本とタカトオコヒガンザクラ2本です。 21日は、シダレザクラを掘り出す作業が行われていました。 伊那市は、東日本大震災の翌年、平成24年4月から平成28年3月まで継続して職員を気仙沼市に派遣し、震災からの復旧復興支援を行っています。 桜の苗木の贈呈は平成26年から2年間派遣されていた職員が環境整備に協力できないかと白鳥孝市長に提案し実施することになりました。 気仙沼市は、伊那市からおよそ470km離れた宮城県の北東部に位置し、目の前には太平洋を望みます。 津波と火災により産業の中心である沿岸地域は壊滅的な被害を受けました。 桜の苗木は、5月24日に、白鳥市長らが気仙沼を訪問し植樹する予定です。 気仙沼市への寄贈は、3月市議会で平成29年度予算が可決した場合に行われます。

-

南箕輪中学校1年生 夢新聞作成でチームワーク高める

南箕輪村の南箕輪中学校の1年生は21日、自分の夢や目標が実現したことを想定して書く「夢新聞」を作成しました。 これは、キャリア教育の一環で去年に続き行われました。 夢新聞は、自分の将来の夢や目標が叶った前提で記事を書くワークショップです。 講師は、全国で夢新聞の取り組みを行う講師を育成する一般社団法人ドリームペーパーコミュニケーションズ代表理事の米澤晋也さんが務めました。 今回は夢新聞を作るだけでなくクラスのチームワークを高めてもらおうと「65分間で全員が完成させる」というミッションが与えられました。 周りにいる教諭にはアドバイスを求めず、自分たちの力だけで完成を目指します。 自分の夢新聞が完成した生徒はまだ完成していない生徒のところへ行き、手伝っていました。 1年1組のクラスでは全員が完成することはできませんでしたが、「1人1人が自分に何ができるか考えて行動していた」と米澤さんは評価していました。 この後、生徒は1人ずつ夢新聞の記事の見出しを発表しました。 米澤さんは「困っている人がいたら全員で助けること。『助けて』と言いやすい雰囲気を作ることが大切です」と話していました。

-

高遠北小学校6年生 音楽劇で三義音頭を披露

伊那市高遠町の高遠北小学校の6年生は、総合的な学習の時間に取り組んできた音楽劇「きつねにだまされた話」のパート2を、卒業記念として21日、遠照寺で披露しました。 高遠北小学校の6年生7人は、5年生の時から総合的な学習の一環で音楽劇について学んでいて、一昨年の伊澤修二記念音楽祭で「きつねにだまされた話」を披露しました。 地域に伝わる民話をもとに児童が創作した音楽劇で、昔から伝わる歌や踊りを劇中に取り入れたということです。 その時に、三義地区に伝わる「三義音頭」の歌は歌えましたが踊りまで披露できなかったため、去年の夏休みから地元住民に教わりながら踊りを再現させたということです。 踊りは、三義地区の春日麗子さんが、昔の記憶を元に子ども達に指導しました。 高遠北小学校では「2年間の活動を通して、地元に素晴らしい歌や踊りがあることが分かった。『ふるさとを愛すること』をこれからも忘れないでいきたい」と話していました。 この日は、地元住民およそ40人が集まり、子ども達の劇を楽しんでいました。

-

高校入試後期選抜試験 募集人員発表

長野県教育員会は21日、平成29年度公立高校後期選抜の募集人員を発表しました。 今年度とほぼ同じです。 上伊那8校の募集人員は次の通りです。 辰野高校です。 普通科72人、商業科20人の募集です。 高遠高校は普通科66人の募集です。 伊那弥生ヶ丘高校は、普通科240人の募集です。

-

保育園入園準備品 販売会

障害者社会就労支援施設の利用者が保育園入園準備品として製作した手さげかばんや弁当袋などの販売会が21日、伊那市役所で開かれました。 上伊那5つの障害者社会就労支援施設が工賃アップにつなげようとおととしから販売会を開いています。 各施設では去年12月に材料を仕入れ、利用者が製作に取り組みました。 販売したのは、手さげかばんに着替え袋、弁当袋などで、どれも伊那市の公立保育園指定の仕様になっています。 布の柄は子供たちに喜んでもらえるものを選んだということです。 コップ入れや弁当袋が300円、手さげ袋が1800円からとなっています。 販売会は、23日までで、午前10時から午後1時の間に伊那市役所で開かれます。

-

上伊那広域連合H29年度当初予算案発表

上伊那広域連合は、新しいごみ中間処理施設の建設事業費などを盛り込んだ平成29年度の当初予算案を21日発表しました。 一般会計は今年度の当初予算と比べ倍以上の55億7千万円で過去最大となっています。 21日、上伊那の8市町村長が出席し伊那市役所で記者会見が開かれました。 上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長は「重点課題である新ごみ中間処理施設の建設やリニア新幹線開業を見据えた地域振興、広域観光など上伊那8市町村が一致団結して進めていきたい」と挨拶しました。 広域連合の新年度予算案は今日開かれた広域連合議会に提案されました。 一般会計の総額は55億7千万円で、今年度当初予算と比べ28億7千万円、106.2%増となっています。 新しいごみ中間処理施設建設事業費と来年度から燃やせないごみなどの処理を一本化するクリーンセンター八乙女の整備事業費が主な要因です。 新しいごみ中間処理施設の29年度分の施設建設事業費として29億2千万円が盛り込まれました。 来年度、上伊那在住者に施設の愛称を募集する計画です。 クリーンセンター八乙女の整備事業費は2億6千万円で、廃棄物の最終処分場からでた水を処理する施設などの改修工事に1億7千万円、搬入量増加対応のためペットボトルのストックヤード増設工事に2100万円などが盛られています。 新年度予算案は委員会に付託され、22日の本会議で採決されます。

-

南箕輪村平成29年度一般会計当初予算案 骨格予算

南箕輪村は総額55億6,900万円の平成29年度一般会計当初予算案を20日に発表しました。 今年4月の村長選挙を控え、継続事業を中心とした骨格予算となっています。 平成29年度の一般会計当初予算案は総額55億6,900万円で、骨格予算となっているため今年度の当初予算と比べて10億100万円、率にして15.2%の減となっています。 主な新規事業は、こども館の運営に7,200万円 学校へ通えない児童・生徒への対応や調整を行う学校教育専門員の設置に216万円 空き家バンク登録のための改修補助に175万円 などとなっています。 継続事業として、来年度で目途がつく南原住宅団地の焼却灰処理運搬委託に1億4,300万円 地域おこし協力隊の新規雇用などに1,400万円 などとなっています。 また、学校の施設不足や村民体育館老朽化対策などの肉付け予算に備えて、2億4,800万円が予備費として計上されています。 唐木一直村長は「地方創生事業についてはほとんどが継続事業になっているので、予算付けをしている」と話しました。 南箕輪村の平成29年度一般会計当初予算案は、3月議会に提出され、村長選終了後に肉付け予算を編成し、5月上旬に議会に提出する予定です。

-

伊那市平成29年度一般会計当初予算案 過去最高額

伊那市は、過去最高額となる総額335億円の平成29年度一般会計当初予算案を20日に発表しました。 平成29年度の一般会計当初予去2番目に多かった今年度の当初予算と比べ9億6,900万円、率にして3パーセントの増となっています。 主な新規事業は、ドローンの活用による地域課題の解決を目指すドローン・フェスinINAValley(イナバレー)の開催に4,000万円 ソーシャルフォレストリー都市推進のため、長谷の鹿嶺高原の森林づくりを進める事業に1,400万円 国保直営西箕輪診療所に代わり誘致する西箕輪地区診療施設整備補助に2億円 高遠保育園の建設に1億8,200万円 などとなっています。 また、継続事業として、平成32年度の完成を目指す環状南線の建設に6億1,800万円 伊那市西町に来年度完成予定の防災コミュニティセンター建設に4億9,600万円 などとなっています。 白鳥市長は来年度予算について「過去最高額だが、歳入・歳出で積み上げてきたもの。貴重な財源を間違いなく使いたい」と話しました。 伊那市の平成29年度一般会計当初予算案は、3月議会に提出されます。

-

息子を装った不審電話相次ぐ 警察が注意呼びかけ

19日午後6時頃から、南信地域の一般住宅に息子を装った不審電話が相次いでいます。 伊那警察署では、特殊詐欺の手口とみて注意を呼び掛けています。 伊那警察署の発表によりますと、19日午後6時から午後9時45分までの間に、伊那署、岡谷署、茅野署、諏訪署の4署で息子を装った不審電話が11件確認されているということです。 電話がかかって来ているのは、箕輪進修高校と岡谷南高校の卒業生宅だということです。 伊那署では、風邪をひいてしまったなどの電話はオレオレ詐欺を疑うこと、必ず名乗った親族に直接連絡して確認することなど注意を呼び掛けています。

-

春の高校伊那駅伝 懸垂幕を設置

今年で40回の節目を迎える「春の高校伊那駅伝」を盛り上げようと20日、懸垂幕が伊那市役所駐車場に設置されました。 「激走 春の高校伊那駅伝」と書かれた、長さ11メートル、幅1メートルの懸垂幕が設置されました。 また、駅伝のポスターが完成し、市役所庁内に掲示されています。 春の高校伊那駅伝は、昭和53年に県内の高校のみで始まり、今年で40回目を迎えます。 今年の大会には、男子136校、女子60校がエントリーしています。 40回の節目を迎えることから伊那市では、発着点となる伊那市陸上競技場に、記念モニュメントや歴代優勝校の校名を書いた表示板を設置します。 春の高校伊那駅伝は、来月19日に伊那市陸上競技場を発着点に、女子の部は午前10時、男子の部は午後0時10分にスタートします。 大会の模様は、長野放送で男子は生中継、女子はダイジェストで放送されるほか、男子のレースはBSフジで全国放送されます。

-

通算60回目の伊那まつりテーマ「のぞむ」 実行委員会で承認

伊那まつり実行委員会が20日に開かれ、勘太郎まつりから数えて通算60回を迎える今年の伊那まつりのテーマを「のぞむ」とする方針が承認されました。 この日は、実行委員会が伊那市役所で開かれ、関係者およそ70人が出席しました。 実行委員会では荒井区長の小林建正(けんしょう)さんが実行委委員長に選ばれました。 また、伝統と文化を継承し、発展させ新しい時代の魅力ある伊那まつりを目指そうと、テーマを「のぞむ」とする方針が示され、承認されました。 今年の伊那まつりは、昭和33年に始まった「勘太郎まつり」から数えて通算60回を迎えます。 これに合わせ、記念の勘太郎デザインを作成し、商品のラベルにプリントして販売されます。 この日承認された実施方針については、伊那まつり委員会で協議し、最終決定することになっています。

-

シルバー人材センター会員の力作がならぶ

伊那広域シルバー人材センターの会員による展示会が20日から、伊那市のシルバー人材センターで始まりました。 会場には、工芸や手芸、書道など、会員120人の作品150点ほどが展示されています。 展示会は、作品づくりの集大成の場として開かれていて、今年で24回目となります。 伊那広域シルバー人材センターには、伊那市から辰野町までの高齢者およそ650人が登録しています。 センターでは、「会員の力作をみてもらい、何かに挑戦する気持ちを持ってもらいたいです」と話していました。 展示会は、23日木曜日まで開かれています。

-

第63回伊那市民体育祭 スキー競技 技術・スピード競う

第63回伊那市民体育祭・スキー競技が19日、伊那スキーリゾートで開かれ、参加者がスピードや技術を競いました。 大会には、小学生から一般までおよそ40人が参加しました。 コースは、伊那スキーリゾートのゲレンデ頂上からおよそ600メートルで、11本立てられたポールを交互に通過しながらゴールを目指します。 全てのポールを通過できたかどうか、ゴールまで何秒かかったか、で順位を競います。 参加者は、急斜面に立てられたポールを交わしながら、スピード感のある滑りを見せていました。 大会の結果、小学生の部優勝は女子が宮下楓さん・男子が岡部豊和くん、中学生の部男子優勝は小牧大晟くん、一般の部優勝は女子が高橋礼子さん・男子が荻原大輔さん、マスターの部優勝は女子が唐木千穂さん・男子が酒井公雄さんでした。

-

底辺拡大へ 低学年対象の野球教室

上伊那地域の少年野球チームの低学年を対象にした野球教室が19日、箕輪町の長田ドームで開かれました。 この日は、上伊那地域の少年野球チーム3チームから、およそ40人が参加しました。 教室では、キャッチボールやバッティング、ミニゲームなどが行われ、子どもたちが楽しみながら練習をしました。 この教室は、去年初めて開かれた上伊那ベースボールサミットをきっかけに、野球人口の底辺を拡大していこうと初めて企画されました。 低学年のうちから野球の楽しさを知り、友達の輪を広げてもらおうというもので、箕輪町の少年野球チーム「S-Japan」の指導者の呼びかけで開かれました。 指導にあたったS-Japanの柴仁志監督は「みんなで練習して楽しんだことが重要だと思う。今後取り組みを上伊那の他のチームにも広げていきたい」と話していました。

-

春をよぶフルートアンサンブルコンサート

伊那を中心に10代から70代が所属する「伊那フルートアンサンブル」のコンサートが、19日に伊那市のいなっせで開かれました。 「春をよぶフルートアンサンブルコンサート」として毎年この時期に開いていて、今年で14回目です。 年々訪れる人が増え、今年は初めて午前と午後の2回公演を行いました。 コンサートでは、クラシックや映画のテーマ曲など19曲を、音程の違う5種類のフルートを使って演奏しました。

-

富県ふるさとまつり 地域の団体がステージ発表

地域で活動しているクラブや芸能団体などが1年間の練習の成果を発表する、伊那市の「富県ふるさとまつり」が19日、富県ふるさと館で行われました。 富県公民館や地域で活動しているクラブのほか、芸能団体、小学校など19団体、250人が発表しました。 このうち富県小学校1年ひかり組は、けん玉を披露しました。 ほとんどの児童は、保育園からけん玉を練習しているという事です。 難しい技は何度も挑戦し、成功すると会場から拍手が送られていました。 富県ふるさとまつりは、「地域の活性化と文化の発展を目的に毎年この時期に行われていて、今年で37回目となります。

-

ラナンキュラス 出荷最盛期

伊那市美篶の花卉農家丸田旭雄さんのハウスでは、冬の花「ラナンキュラス」の出荷が最盛期を迎えています。 丸田さんのハウスでは、黄色やピンク、赤など、色鮮やかなラナンキュラスが花を咲かせていて、きょうは、丸田さんが1本ずつ丁寧に摘み取り作業をしていました。 ヨーロッパ原産の「ラナンキュラス」は、比較的寒さに強いことから、この時期に出荷の最盛期を迎えます。 上伊那地域では、主力品種の「トルコギキョウ」の生産時期が終わる10月頃から春までの期間に栽培されています。 丸田さんのハウスでは、これまでのものに比べて色が豊富な上伊那のオリジナル品種を、去年から育てています。 丸田さんは「色も鮮やかだし、花がかわいらしい。上伊那の気候にも合っている花だと思うので、今後期待できる」と話していました。 ラナンキュラスの出荷作業は、3月末頃まで行われるということです。

-

VC長野 19日の試合結果

日本バレーボールリーグの2部リーグ「VチャレンジリーグⅠ(ワン)」VC長野トライデンツの試合結果です。 VC長野は19日、埼玉アザレアと対戦し、セットカウント3対0で勝ちました。 リーグ戦は、21試合中19試合を消化し、VC長野は13勝6敗の3位となっています。 次回は、25日に大同特殊鋼レッドスターと対戦します。

-

中村不折に続け!子どもたちの書初め書道展

上伊那を中心とした小学生の書道作品が並ぶ「伊那谷で育った中村不折に続け!子どもたちの書初め書道展」が18日から伊那文化会館で始まりました。 会場には、上伊那と松川町の小学校5、6年生の作品およそ416点が展示されています。 中村不折は、幼少期を伊那で過ごした書家で画家です。 この展示会は、不折を知ってもらい書道に親しんでもらおうと上伊那書道協会などが開いています。 18日はオープニングセレモニーが行われ、入賞者に賞状が贈られました。 最高賞の中村不折賞には、赤穂南小学校5年の立花愛さんの作品が選ばれました。 上伊那書道協会の池上信子会長は、「不折の不屈の精神を受け継いでさらに筆文字に力を入れていってほしい」とあいさつしました。 子どもたちの書初め書道展は26日(日)まで伊那文化会館で開かれています。 その後、アルプス中央信用金庫本店で3月10日まで、各支店で24日まで展示されます。

-

伊那西スケート場 251人が利用

伊那市の天然リンク伊那西スケート場が4日に閉場し、今シーズンは251人が利用しました。 今シーズンの営業日数は、1月21日から2月4日までの13日間でした。 有料利用者は83人、氷上運動会や伊那西小スケート教室などの無料利用者は168人で、合わせて251人が利用しました。 昨シーズンの営業日数は4日、で、30人すべてが無料利用者でした。 伊那市教育委員会によりますと、朝晩の冷え込みは厳しかったものの日中の日差しで氷が薄くなり、降雪後の除雪作業がすぐにできない状況が続いたため、滑走可能日が少なくなったとしています。

-

空き家物件案内DAY

伊那市への移住希望者を対象とした見学会「空き家物件案内DAY」が、18日初めて開かれました。 18日は伊那市の空き家バンクに登録されている物件4軒を見学しました。 東京都や大阪府などから4組6人が参加しました。 これは、伊那市に来てもらうきっかけづくりとして、市が初めて開いたものです。 空き家バンクの取り組みは、これまで長谷・高遠地区のみで行われていましたが、今年度から市内全域に広がりました。 平成22年度からこれまでに、述べ72軒の登録があり、48軒が成約につながったということです。 参加者は「トイレはどうなっているのか」「改修の費用はどうなるか」などと担当者に聞いていました。 伊那市では、今後もこうした取り組みを通じて移住促進につなげていきたいとしています。

-

南箕輪村の日 混声四部に編曲された村民の歌披露

2月18日は南箕輪村の日です。 記念イベントが南箕輪村民センターで開かれ、総勢180人による「南箕輪村民の歌」が披露されました。 イベントでは、村内の小中学生や一般公募で集まった180人が混声四部合唱に編曲された「南箕輪村民の歌」を披露しました。 村民の歌は、昭和36年に制定されたものです。 「村民の歌を合唱で歌いたい」という声が多く寄せられていたことから、南箕輪村文化団体連絡協議会が、箕輪町の作曲家唐澤史比古さんに編曲を依頼し、去年8月末に完成しました。 イベントに向け、去年11月から8回練習を重ねてきたということです。 また、今日は、村の発展に尽力した個人や団体が表彰されました。 表彰状が贈られたのは、まっくんファームの組合長を10年間務めた倉田庄衛さん 村交通安全協会役員を6年間務めた原浩さん、 村消防団長を4年間務めた藤田政幸さんです。 このほか21の団体と個人に感謝状が贈られました。 南箕輪村は、明治8年2月18日に誕生し、今年で142年となります。

-

洋ラン展示会 色とりどりのラン並ぶ

上伊那を中心に中南信地域に住む愛好者でつくる「洋らんの花を楽しむ会」の展示会が、箕輪町富田のガーデン和らぎで開かれています。 会場には、会員が育てた洋ラン40種類およそ350点が並んでいます。 「洋らんの花を楽しむ会」は、上伊那を中心に中南信地域の愛好者でつくり、今年で発足22年目を迎えます。 初心者からベテランまで一緒になって学び、多くの人に洋らんを楽しんでもらおうと丹精込めて育ててきたということです。 代表的な「カトレア」や「シンビジウム」のほか、コクシネアやアングレカムなど、珍しい品種のものも並んでいます。 会では「色とりどりのランの花を見てもらい、一足早く春を感じてもらいたい」と来場を呼びかけています。 第16回洋らん展示会は、19日(日)まで開かれていて、ランの育て方講習会や、花の格安販売、花が当たる抽選会も行われます。

-

南小ドラゴンズ 卒団式

南箕輪村の南箕輪小学校の児童でつくる少年野球チーム、南小ドラゴンズの今年度の卒団式が18日、村公民館で行われました。 保護者やチームのメンバーが拍手する中、卒団生1人1人が名前を呼ばれて入場しました。 今年度南小ドラゴンズを卒団するのは、6年生6人です。 卒団生を代表して、福澤奏多くんは「悔しかったことも楽しかったことも忘れない思い出になった。中学校に行っても頑張りたい」と挨拶しました。 根津淳一監督が1人1人にメッセージを贈り、卒団記念のアルバムとメダルを手渡しました。 根津監督は「チームワークや、自分で工夫したり努力したりすることの大切さを感じられたと思う。南小ドラゴンズで学んだことを信じて進んでいってほしい」と激励しました。 今年度、南小ドラゴンズは全日本学童軟式野球選手権大会上伊那大会で優勝しています。 新チームは4月の開幕戦に向けて練習を重ねているということです。

-

VC長野 18日の試合結果

日本バレーボールリーグの2部リーグ「VチャレンジリーグⅠ」VC長野トライデンツの試合結果です。 VC長野は18日、つくばユナイテッドSunGAIAと対戦しセットカウント3対0で勝ちました。 リーグ戦は、21試合中18試合を消化し、VC長野は12勝6敗の3位となっています。 次回は19日に埼玉アザレアと対戦します

-

箕輪町郷土博物館がガイドボランティア認定

箕輪町の竜東5地区の名所をつなぐ信州みのわ東山山麓歴史の道のガイドボランティア認定式が17日箕輪町文化センターで行われました。 ガイドボランティアに認定されたのは箕輪町郷土博物館の研修会や学習会に参加した10人です。 17日は認定証のほかガイドを行うさいに着用するベストや名札が渡されました。 東山山麓歴史の道は箕輪町の北小河内、南小河内、長岡、三日町、福与の竜東5地区にある史跡や名所をつなぐ道で新日本歩く道紀行100選に認定されています。 ポイントごとに看板が設置されルートなどが分かりやすいようになっています。 ガイドボランティアは町郷土博物館の公認ガイドとして希望者とともにコースを散策しながら詳しい説明をします。 町郷土博物館ではガイドの追加認定や地元の農産物を販売する休憩場所を設けるなど、ガイドボランティアを地域活動として定着させていきたいとしています。

1011/(月)