-

伊那スターズ6人が羽ばたく

伊那市の小学生軟式野球チーム伊那スターズの卒団式が25日JA上伊那本所で行われました。 伊那スターズには21人が所属していて今回卒団するのはそのうちの6年生6人です。 卒団式では尾張康修監督から盾と記念品が贈られました。 尾張監督は「6年生は野球に打ち込み成長しました。これからはもっと自分をPRし努力してください。」と激励しました。 キャプテンで1年生から6年間野球を続けてきた菅原麻緒君は「声の大きさでは負けないというチームの目標は達成出来たと思う。」と話し監督やコーチ保護者に感謝の気持ちを伝えていました。

-

合葬式墓地「仙望の丘」 現地見学会

伊那市ますみヶ丘の市営霊園に完成した合葬式墓地「仙望の丘」の現地見学会が26日行われました。 市営霊園に完成した合葬式墓地「仙望の丘」です。 今日は訪れた人たちが市の職員から説明を聞いていました。 合葬式墓地は、一つの墓にほかの人と一緒に遺骨を埋蔵するもので、使用料のみで管理費がかかりません。 遺骨は墓となる建物に2種類の方法で埋葬されます。 「個別埋葬方式」は許可日から15年間、棚に骨壺を収蔵し、その後遺骨を地下の共同埋葬場所へ埋葬します。 「共同埋葬方式」は遺骨を直接共同埋葬場所へ埋葬します。 埋葬時以外は建物の中に入ることはできず、墓参りは墓の正面にある参拝場所で行います。 合葬式墓地は、墓の継承者がいないといった声を受け、今回市が建設しました。 合葬式墓地の申し込みは3月1日から始まります。

-

VC長野結果

日本バレーボールリーグの2部リーグ「VチャレンジリーグⅠ」VC長野トライデンツの試合結果です。 VC長野は26日、警視庁フォートファイターズと対戦し、セットカウント3対1で負けました。 (会場:三郷市総合体育館 埼玉県) この試合で21試合すべてを消化し、VC長野の今シーズンの成績は13勝8敗で3位が確定しました。

-

東春近スポーツ少年団 卒団式

伊那市東春近の少年野球チーム、東春近スポーツ少年団の卒団式が26日、春近郷ふれ愛館で行われました。 今年度卒団するのは、6年生5人です。 卒団式では、小笠原順一監督から6年生一人ひとりに卒団証書と記念品が手渡されました。 東春近スポーツ少年団は、毎週土曜日と日曜日に東春近総合グラウンドで練習しています。 小学2年生から6年生まで30人が所属していて、今年度はトップボール杯宮田村少年野球大会で3位に入賞しました。 卒団生は、「試合の映像を撮ってくれてありがとう」「おにぎりを作ったりユニフォームを洗濯してくれてありがとう」と親に感謝の気持ちを伝えていました。 小笠原監督は、「ここにいる仲間と最後まで野球をやり通したことに誇りをもってほしい」と呼びかけていました。

-

伊那市消防団音楽隊 第6回定期演奏会

伊那市消防団音楽隊の第6回定期演奏会が26日伊那文化会館で開かれました 演奏会では、アニメソングや歌謡曲などを演奏しました。 伊那市消防団音楽隊は、音楽を楽しみながら防火・防災への意識を高めてもらおうと毎年演奏会を開いています。 アニメのキャラクターが登場し、ドレミの歌の替え歌に合わせて火災予防を呼びかけました。 また、演奏の途中、消防団員がサプライズで来場していた女性に公開プロポーズをしました。 女性がプロポーズを承諾すると、会場は祝福ムードに包まれていました。 最後は、市内4つの中学校の吹奏楽部とともに総勢250人で合同演奏を披露しました。

-

建設中のトンネルを見学

国土交通省と伊那市が長谷の鷹岩地籍で建設を進めているトンネルの見学会が26日開かれました。 伊那市長谷仙流荘の上、鷹岩地籍で進められているトンネル建設現場です。 見学会は、土木技術への興味や理解を深めてもらおうと、伊那市が開きました。 地元長谷の小中学生とその親が参加し、掘削する機械を見たあとトンネルの中へ。 450メートルのうち現在100メートル掘り進められています。 この場所は、蛇紋岩が出る特殊な地層で、掘削時に出たものも展示され、ジオパークについても学びました。 トンネルは、砂防工事の円滑化と観光面から整備されるもので、幅員は6.5メートル。 平成30年に完成予定です。

-

バラの里親 株の掘り出し

伊那市荒井の花き農家が残した3,000株のバラの持ち帰りが26日から始まり、里親となった人たちが掘り出していました。 伊那市美篶の粟津さん夫妻です。 夫の謙吾さん、妻の美穂さんが揃って株を掘り出していました。 このバラは、伊那市荒井の花き農家土田清隆さんが育てていましたが、去年7月に亡くなり、伊那市内のバラ愛好家が、3,000株の里親を探していました。 それを聞いた県内外の60人が里親に名乗り出て、土田さんのバラを引き取り育てます。 粟津さん夫妻は、50株を持ち帰り、美篶の自宅周辺に植えるということです。 バラの持ち帰りは、3月26日まで行われます。 初日となった26日は、12組が株を掘り出して持ち帰ったということです。

-

VC長野結果

日本バレーボールリーグの2部リーグ「VチャレンジリーグⅠ(ワン)」VC長野トライデンツの試合結果です。 VC長野は25日、大同特殊鋼レッドスターと対戦し、セットカウント3対1で負けました。(会場:三郷市総合体育館 埼玉県) リーグ戦は、21試合中20試合を消化し、VC長野は13勝7敗の3位となっています。 次回は、あす26日に警視庁フォートファイターズと対戦します。(会場:三郷市総合体育館 埼玉県)

-

中国メディア関係者が伊那市の医療学ぶ

国の交流事業の一環で日本を訪れている中国のメディア関係者が24日、伊那市で医療や介護について学びました。 この日は、中国のメディア関係者およそ30人が伊那市役所を訪れ、保健福祉部の職員から医療や介護施策について話を聞きました。 市の職員は、医師や病院が少ないことを説明した上で、国保直営診療所や予防接種、健康相談など、病院以外でも健康を維持する体制を整えていることを説明していました。 訪問団のメンバーは、通訳を介し、メモを取りながら話しに耳を傾けていました。 テレビ局で働く中国人女性は「医療体制に加え、各家庭で塩分を控えるなど、健康に気を使っていることに感心した」と話していました。 今回の訪問は、国が対日理解の促進や交流の一環として受け入れているもので、長野県のほかに福岡県、鹿児島県などを訪れ、医療のほかに、文化や地域振興なども学んだということです。

-

県内外の餃子が集合 伊那餃子まつり

地元をはじめ県内外のご当地餃子が集まる伊那餃子まつり2017が、25日伊那市のベルシャイン伊那店で開かれ、多くの人で賑わいました。 会場では、地元伊那餃子をはじめ5団体のブースが並び、昼時には行列ができる賑わいとなりました。 伊那餃子は、雑穀アマランサス入りで、信州みそのたれをつけて食べます。 春限定で、皮がピンク色で桜の塩漬けが入っている「春の桜薫る伊那餃子」も先行販売されました。 県外からは、直径15センチ以上ある皮を使った大型の三重県津市の津ぎょうざや、キャベツを中心に野菜たっぷりの静岡県浜松市の浜松餃子が参加しました。 伊那餃子まつりは、伊那餃子をPRするとともに全国の有名な餃子を楽しんでもらおうと市内の飲食店でつくる伊那餃子会が行ったものです。 今回は伊那餃子を含む3種類を買うと割引券がもらえるスタンプラリーも行われ、訪れた人たちは何種類も購入していました。 伊那餃子まつりは26日も行われます。 26日はほかに飯田市の飯田餃子や、ガレットも提供されます。

-

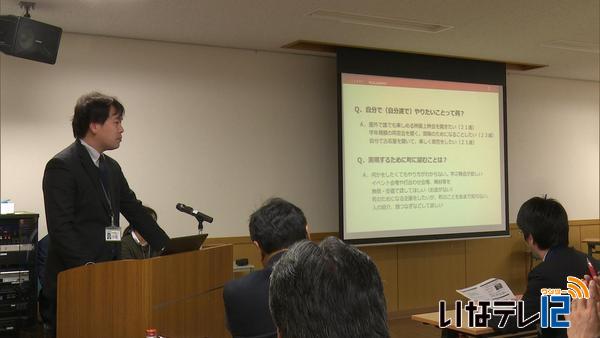

チーム箕輪チャレンジ政策研究発表会

箕輪町の職員による、将来を見据えた住みよいまちづくりに向けての政策研究会、「チーム箕輪チャレンジ」の政策研究発表会が24日地域交流センターで開かれました。 発表会では3つのプロジェクトチームが政策を提案しました。 このうち若者のまちづくり参加のプロジェクトは、「若者活躍条例の制定」を提案しました。 高校1年生から35歳までを対象に、若者の活動を支援するものです。 イベント会場や打ち合わせ会場を無料・安価で提供するといった支援を想定しています。 政策研究会は、第5次振興計画の重点プロジェクトの達成に向け、去年8月に設置されました。 去年11月の中間発表を受け、提案の一部が新年度予算案に盛り込まれています。 若者活躍条例については、条例制定を検討するための50万円が盛られました。 このほか、「間伐材などを薪やチップに処理する施設の整備」、「フェンシングの金メダリストを招いたイベントの開催」などが提案され、新年度予算案に計上されています。 町では、来年度以降もプロジェクトを設置し、政策研究をしていきたいとしています。

-

天竜川河川敷で雑木の伐採作業

天竜川の環境整備を進めようと伊那市西春近の天竜川河川敷で25日、雑木の伐採作業が行われました。 雑木の伐採作業は西春近自治協議会が平成18年から毎年行っているものです。 協議会では河川敷の雑木が景観を損ねていることなどから取り組みを始めました。 作業に協力している国土交通省が木を伐採し参加した地域住民が チェーンソーを使って軽トラックに乗る大きさに切っていました。

-

米澤酒造が伊那で初の新酒試飲会

中川村の米澤酒造の日本酒「今錦」の新酒を味わう試飲会が24日伊那市内で開かれました。 試飲会には一般公募で集まった約40人が今季仕込んだ新酒を味わっていました。 米澤酒造では毎年地元の中川村で試飲会を開いていて、より広く「今錦」を知ってもらおうと今回初めて伊那市で開催しました。 試飲会で提供された新酒は精米歩合39%で今錦の最高級酒「純米大吟醸」精米歩合55%の「純米吟醸」また中川村の棚田で作った酒米、美山錦が原料の「特別純米酒おたまじゃくし」同じく美山錦が原料で味にやわらかみのある「特別純米酒生原酒中川村のたま子」の4銘柄です。 集まった人たちはそれぞれの銘柄を飲み比べながら新酒の味を楽しんでいました。 米澤酒造では「来場者からは今回の企画はうれしいとの声が多くありました。今後も中川村以外でもこのような機会を作っていきたいです。」と話していました。

-

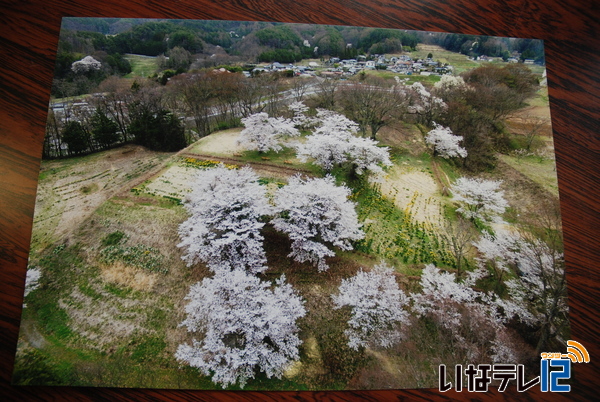

箕輪町フォトコンテスト 推薦に小平さんの作品

箕輪町観光協会主催のフォトコンテストの審査会が14日役場で開かれ、最優秀賞の推薦に、箕輪町八乙女の小平充宏さんの作品が選ばれました。 最優秀賞の推薦に選ばれた、箕輪町八乙女の小平充宏さんの作品「桜の福与城址」です。 福与城跡を上空から撮影した作品で、今までにない視点でありのままの春の風景をとらえた点が評価されたということです。 コンテストのテーマは「箕輪町の魅力を伝える写真」で、県内外の46人から158点の応募がありました。 入選した作品は、町のパンフレットやHPなどに活用されるということです。

-

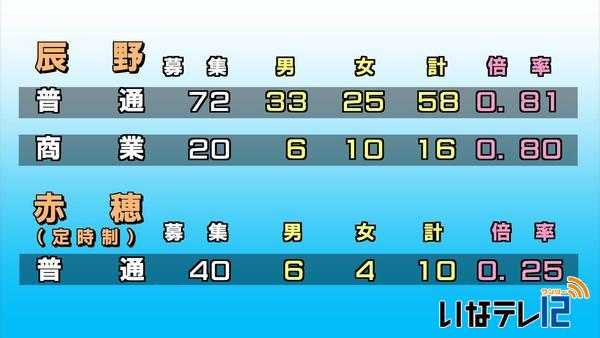

高校入試 後期選抜志願者数を発表

長野県教育委員会は、来年度の高校入学者後期選抜志願者数を24日に発表しました。 伊那北高校普通科は、1.13倍となっています。 辰野普通は、58人が志願、0.81倍。 商業は、16人が志願、0.8倍です。 上伊那農業生産環境は、26人が志願、1.3倍、園芸科学は、22人が志願、1.1倍、生物化学は、21人が志願、1.05倍、緑地創造は、18人が志願、0.9倍です。 高遠は、52人が志願、0.79倍です。 伊那北普通は、226人が志願、1.13倍、理数は9人が志願、2.25倍です。 伊那弥生ヶ丘は、245人が志願、1.02倍です。 赤穂普通は、156人が志願、0.98倍、商業は、33人が志願、0.83倍です。 駒ヶ根工業は、51人が志願、0.85倍です。 赤穂定時制は10人が志願、0.25倍です。 箕輪進修は、普通Ⅰ部Ⅱ部に57人が志願、1.43倍。 普通Ⅲ部に4人が志願、0.11倍。 工業Ⅰ部に21人が志願、1.05倍です。 志願変更は、今月27日から3月2日正午まで、後期選抜は3月8日、合格発表は3月17日です。

-

親子で簡単にできるおやつ作り

箕輪町の子育て支援センターいろはぽけっとで24日、親子で簡単にできるおやつ作りが行われました。 町内の親子、9組20人が参加し、杏仁豆腐とパンケーキを作りました。 苦手な子どもが多いニンジンを細かく刻み、豆乳と一緒にパンケーキに入れて焼きました。 子育て支援センターでは「親子で楽しみながら、家庭でもいろいろな野菜を入れて作ってみて欲しいです」と話していました。

-

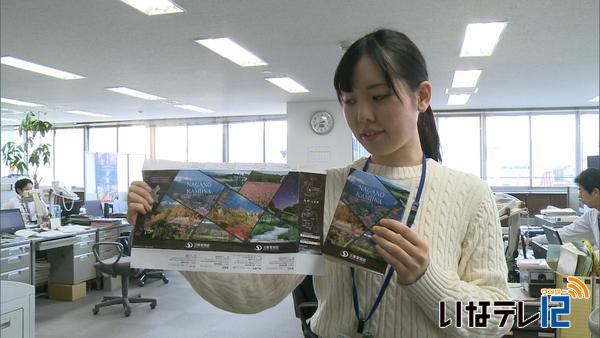

東京、名古屋の書店ブックカバーで上伊那をPR

上伊那広域連合は、移住者の増加や地元の知名度アップにつなげようと、首都圏や中京圏の書店で配布するブックカバーを作製しました。 ブックカバーには、上伊那8市町村の四季折々の写真が印刷されています。 文庫本サイズで、本を購入した人に無料で配布されます。 上伊那の知名度アップのほか、移住者や交流人口の増加につなげようと、県の地域発元気づくり支援金を活用して作成しました。 3月1日から、東京や名古屋などの三省堂書店7店舗で1万枚が配布されます。 ブックカバーは、上伊那での配布はありませんが、3月1日から広域連合のホームページでダウンロードすることができます。

-

東春近の県道 通行止め解除

落石により23日から通行止めとなっていた伊那市東春近の県道車屋大久保線の通行止めが24日、解除されました。 24日は道路を管理する伊那建設事務所が、落石のあった駒ケ根市東伊那で現地調査を行いました。 その結果、安全が確認されたとして24日午後4時に通行止めを解除しました。 23日午前8時10分頃、岩が崩落しているとの連絡が伊那建設事務所にあり確認したところ直径80センチほどの岩が二つ道路上に落ちていたということです。 岩は23日撤去されましたが、さらに落ちてくる可能性があったことから通行止めとしていました。

-

息子装う不審電話 南信地域で相次ぐ

23日午後5時頃から、南信地域の家に、息子を装った不審電話が連続してかかってきています。 伊那警察署では、特殊詐欺の手口とみて注意を呼び掛けています。 伊那警察署の発表によりますと、23日午後5時から午後9時頃までの間に、伊那署、茅野署、諏訪署、岡谷署の管内で息子を装った不審電話が12件確認されているということです。 電話がかかってきているのは、伊那北高校、岡谷工業高校、岡谷南高校の卒業生宅だということです。 伊那署では、●「風邪をひいてしまった」などの電話はオレオレ詐欺を疑うこと、●必ず名乗った親族に直接連絡して確認すること、●少しでも不審に感じたら警察に相談することなど、注意を呼び掛けています。

-

弥生高1年生がロータリー会員から仕事について学ぶ

伊那弥生ヶ丘高校の1年生は24日、キャリア教育の一環で、伊那ロータリークラブの会員から話を聞きました。 この日は、1年生が10グループに分かれて医療や科学、金融などの話しを聞きました。 このうち、食品科学・研究分野では、伊那食品工業㈱の塚越寛会長が話をしました。 塚越会長は「早くから研究開発に力を入れてきた。21世紀を生きる企業として、技術革新を常に意識してやっていくことが重要です」と話していました。 また、行政の分野で話をした前の伊那市長・小坂樫男さんは「伊那谷は本当に住みやすい、素晴らしい地域です。大学で外に出てさらにその良さがわかると思うので、これまで以上に自分たちの郷土を好きになってください」と話していました。 ある女子生徒は「自分の夢のために参考になる内容だった」と話し、ある男子生徒は「話を聞いて人のためになるようなことを出来るようになりたいと思った」と話していました。 伊那弥生ヶ丘高校では、社会に出ることの意義や、社会でどんな人が求められているのかを学んでもらおうと、1年生を対象にセミナーを開催しています。

-

プレミアムフライデー 小売業・サービス業など特別感演出

停滞する消費を盛り上げようと、月末の金曜日に早めの退社を促す「プレミアムフライデー」が、24日から始まりました。 伊那市内の大型店でも、イベントとタイアップした取組みがスタートしています。 刺身の盛り合わせが普段よりも500円安い980円、ステーキが100グラムあたり50円安い199円。 プレミアムフライデーに合わせて割引の値札が付けられました。 伊那市に本社を置く株式会社ニシザワは、上伊那を中心に食料品を取り扱う12店で、プレミアムフライデーに合わせた割引サービスを行いました。 少しぜいたくな週末を過ごしてもらおうと、普段は手が伸びないような食材や、ペット関連商品が割引になりました。 ニシザワの柘植一也次長は「まだプレミアムフライデーの動きが上伊那地域の企業の間ではそんなに浸透していない部分があると思う。小売側からプレミアムフライデーをやっているという動きを見せていきたい」と話していました。

-

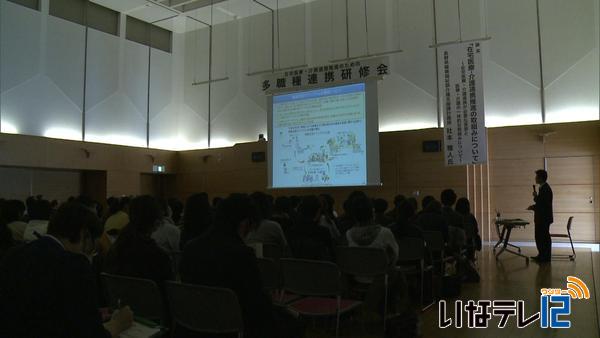

在宅医療・介護連携を考える

高齢者が住み慣れた地域で最期まで自分らしく暮らせるよう在宅医療・介護の連携について考える研修会が、きょう、伊那市役所で開かれました。 研修会には、伊那市の職員、医師・歯科医師・薬剤師などの医療従事者、介護保険・居宅介護などの事業所から合わせて200人ほどが参加しました。 今回は、在宅医療と介護にかかわる専門職が互いに現状と課題を共有しようと、初めて開かれました。 講演会では、長野県健康福祉部の職員が県の取り組みについて話しました。 75歳以上の高齢者は、医療と介護の両方を必要とすることが多いとして、行政や医療機関、介護関係者が信頼関係を築き、相互にレベルアップを図ることが必要と話していました。

-

信大生と伊那市長が意見交換

南箕輪村の信州大学農学部の学生と伊那市の白鳥孝市長との談話会が14日開かれ景観や農業などについて意見を交わしました。 14日は、信州大学農学部のゆりの木で開かれ、学生11人と白鳥市長や担当職員5人が出席しました。 始めに、研究室の取り組みが紹介されました。 食品化学の研究室は、大学院生で市職員の早川佳代さんが伊那市民を対象とした食事調査について発表しました。 調査は市内に住む18歳から84歳の男女合わせて2019人を対象に行ったものです。 早川さんは「伊那市は魚介類や肉類といった副食からの塩分摂取量が多い。地域や年代に合わせた指針の作成が必要だ」と話していました。 この後の意見交換で学生からは「酪農や畜産に力を入れて欲しい」「伊那谷の良いところを発信してほしい」などの要望が出されていました。 白鳥市長は「酪農も大事な産業として力を入れたい。日本を支える地域になるよう伊那谷を発信していきたい」と話していました。 談話会は、地域の魅力の再発見と若者の力でこの地域を支えあうきっかけづくりの機会にしようと行われていて今年で4年目です。

-

県道車屋大久保線 落石で通行止め

伊那市東春近の県道車屋大久保線で落石があり、現在通行止めとなっています。 伊那建設事務所によりますと、県道車屋大久保線の高さ10メートルほどの斜面から、直径80センチの大きさの岩が2つ落ちる崩落があったと、23日午前8時10分ごろ連絡がありました。 けが人はいませんでした。 これにより、春近発電所から駒ヶ根市の北(きた)の城(じょう)橋間が全面通行止めとなりました。 伊那建設事務所では、きょう現地調査を行い、午後4時ごろには復旧したい考えでしたが、雨のため調査が延期となりました。 これに伴い、通行止めの解除についても延期となりました。 建設事務所では24日にも調査を行いたいとしていますが、復旧時期は未定としています。 原因は、22日の雨によるものとみられます。

-

通算60回の伊那まつり 勘太郎クローズアップした事業

伊那まつり委員会が23日伊那市役所で開かれ、前身の勘太郎まつりから今年で通算60回を迎えることから、勘太郎をクローズアップした記念事業を行うことが承認されました。 通算60回の記念事業として、勘太郎まつりから現在までの写真などを載せた保存版のまつり冊子を作ります。 また、勘太郎に関する写真展の開催や映画の上映の他、勘太郎をデザインしたラベルを貼った酒や菓子の商品を販売し、祭りを盛り上げるということです。 その他、0歳から60歳までの人を集めて行進するパレードも検討しています。 伊那まつりのテーマは「のぞむ」で、8月5日・6日に行われます。

-

伊那市地域おこし協力隊 卒業する3人が活動報告

今年度で3年間の活動が満了する伊那市地域おこし協力隊の3人は、活動状況や今後のビジョンを発表する卒業報告会を23日、市役所で開きました。 今年度で任期が終了するのは、長谷地区を中心にマウンテンバイクトレイル・プロジェクトを担当した東松将也さん、中心市街地を中心にいきいきタウン・プロデュースを担当した齋藤俊介さん、長谷地区を中心に里山アテンダントを担当した小淵幸輝さんの3人です。 このうち中心市街地を拠点に活動した齋藤さんは、地域の人と商店街が繋がるイベントやワークショップを開催してきました。 3年間を振り返り「伊那市はモノを売るのではなく、コミュニティーを売る商店街が必要と感じ、その第一歩を踏み出すことができた」と話していました。 齋藤さんは引き続き伊那市で、シェアハウスを軸にした事業の展開を進めていくことにしています。 その他の2人も引き続き伊那で暮らしながら、東松さんは長谷の鹿嶺高原のキャンプ場の利用者数アップを目標に、小淵さんは一般社団法人南アルプス里山案内人協会の設立に向けて取り組むということです。 なお伊那市では、来年度から活動する協力隊員を新たに2人募集しています。

-

伊那市版タウンページ贈呈式

文化や産業、防災などの地域情報が盛り込まれた伊那市版タウンページと、別冊防災タウンページが完成し、23日NTTから伊那市に贈呈されました。 23日は、NTTタウンページ㈱の臼木(うすき) 信康信越営業本部長らが市役所を訪れ、白鳥孝市長に、完成したタウンページを手渡しました。 今回完成した伊那市版タウンページです。 表紙は、高遠石工・守屋貞治作の石仏です。 高遠石工のほか、ローメンやソースかつ丼といった特色ある食の紹介、行政サービスの問い合わせ先などが掲載されています。 また、非常時に活用できるようにと、別冊の防災タウンページも合わせて作成されました。 災害時に必要な物資や、情報の収集方法、避難所の一覧のほか、公衆電話の場所などが掲載されています。 白鳥市長は、「市民に届けたい情報が満載でありがたい。職員もしっかりと読み込んで、足りないところがないか検証し、活用していきたい」と感謝していました。 贈呈式には、イメージキャラクターのタウンページ君とイーナちゃんも登場し、会場を盛り上げました。 この伊那市版と、別冊防災タウンページは、去年10月に、伊那市とNTTが防災啓発情報発信などの相互協力に関する協定を締結したことから発行されました。 発行費用はNTTが負担し、情報は伊那市が提供しました。 自治体別のタウンページの発行は、伊那市が県内では5番目、全国でも24番目になるということです。 今回のタウンページは、NTT契約者のみに配布されますが、来年度からは全戸配布になる予定です。 なお表紙の写真や特集は、毎年変更するということです。

-

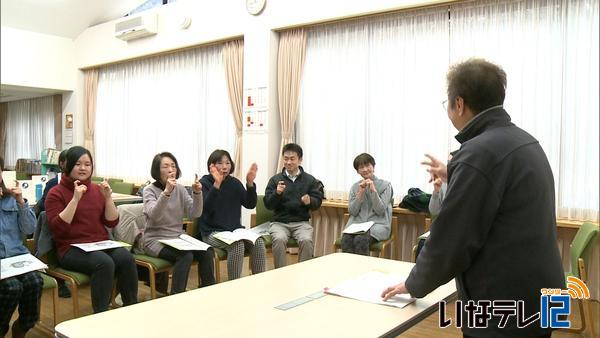

南箕輪村図書館で手話教室

去年長野県手話言語条例が施行されたことを受け、南箕輪村は、初心者を対象にした手話講座を、23日、村図書館で開きました。 この日は、村内から9人が参加しました。 講師を務めたのは、上伊那聴覚障害者協会の江口 あや子さんです。 参加者は、江口さんから、あいさつや自己紹介、簡単な会話などを学びました。 この講座は、長野県手話言語条例が制定されたことを受け、手話をより身近に感じ、日常生活の中で役立ててもらいたいと、南箕輪村が初めて開きました。 江口さんは、「手話だけでなく、身振りも使えば聴覚障害者に伝わります。」と呼びかけていました。 南箕輪村では、今回の講座が好評だったことから、今後の開催についても検討したいとしています。

-

特別養護老人ホームみのりの杜 打ちたての蕎麦味わう

伊那市東春近の特別養護老人ホームみのりの杜で、普段とは違った雰囲気で食事を楽しんでもらおうと、15日、利用者に打ちたてのそばが振る舞われました。 施設で暮らしている入居者やその家族がホールに集まり、打ちたてのそばを味わいました。 そばを提供したのは、箕輪町大出のそば店「水車家」の2代目、齋藤和志さんです。 入居者には食事として無料で提供し、家族には700円で販売しました。 みのりの杜では、普段外出できない入居者に地域を身近に感じてもらえるような行事を定期的に行っていて、この日もその一環です。 利用者は、久しぶりの家族との食事を楽しんでいました。 齋藤さんによるそば打ちの実演も行われました。 みのりの杜では「寒い時季はなかなか外に出られないので、施設の中でも本格的なお店の味を楽しめる行事として、これからも続けていきたい」と話していました。

-

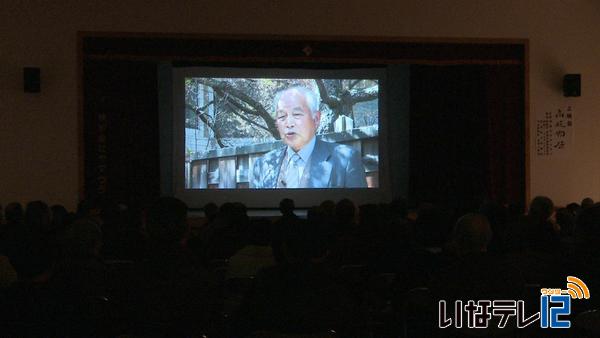

伊那ビデオクラブ制作「高遠物語」 高遠町で上映

上伊那地域のビデオ愛好者でつくる伊那ビデオクラブが制作した作品「高遠物語」が18日、伊那市高遠町で上映されました。 この日は、高遠町総合福祉センターやますそで、高遠町の歴史や文化を紹介した作品「高遠物語」が上映されました。 県の元気づくり支援金を活用して伊那ビデオクラブがおよそ2年かけて制作した作品で、去年10月の公開に続き、地元高遠でも観てもらおうと上映されました。 桜や城、保科正之、絵島などはもちろん、地域の伝統行事や食にも焦点をあて、知られざる高遠の魅力を伝えようとクラブ員で総力を挙げて制作したということです。 赤羽仁会長は「地元高遠の人にも歴史や文化を再発見してもらい、子ども達に語り継いでいってもらいたい」と話していました。 作品はDVDにして、市内の公民館や分館、小中学校などにおよそ100枚寄贈したということです。

1011/(月)