-

全国初 ドローンの自動離着陸検証実験

全国初となる自動運転によるドローンの離着陸の検証実験が3日、伊那市長谷で行われました。 この日は、長谷の南アルプスむらから離陸したドローンが、およそ400メートル離れた高齢者専用住宅に向けて自動飛行しました。 ドローンが高齢者専用住宅の上空に到着すると、「ドローンポート」と呼ばれる着陸地点を目印に自動で降り始めます。 上空10メートルほどで、飛行に使っていたGPSの機能が画像認識システムに切り替わり、ドローンポートに設置されたマーカーの位置を認識して着陸します。 着陸すると、南アルプスむらから運ばれてきた雑穀アマランサスの箱が取り外され、高齢者に渡されました。 荷物を受け取った男性は「非常に画期的なこと。今後さらに発展して、家まで届けてくれるようなシステムができるのではないかと期待している」と話していました。 実験には、ドローンを活用した物流を進める国土交通省、研究・開発をしている東京大学とブルーイノベーション㈱、会場を提供した伊那市が参加しました。 これまで人が操縦するドローンによる実験は行われていましたが、今回は全国で初めてすべて自動で行われました。 東京大学の鈴木真二教授は「過疎地域では買い物弱者問題の解決が課題。今後実験を積み重ね、実用化できるようになればドローンを活用したサポートが可能になる」と話していました。 中山間地域で過疎化が進んでいることや、IoTの推進に力を入れていることなどから、国交省が伊那市に会場提供を打診し、今回の検証実験が実現しました。 伊那市の白鳥孝市長は「中山間地域の問題、過疎化の問題、そういった問題が集約されている地域でもある。画期的なシステムの活用が、問題の解決つながっていくと思う」と話していました。 国交省では、2年後の本格運用を目指して、今後も伊那市などで検証実験を行っていく考えです。 伊那市でも、実験に地元企業の参加を呼びかけ、実用化を目指していくとしています。

-

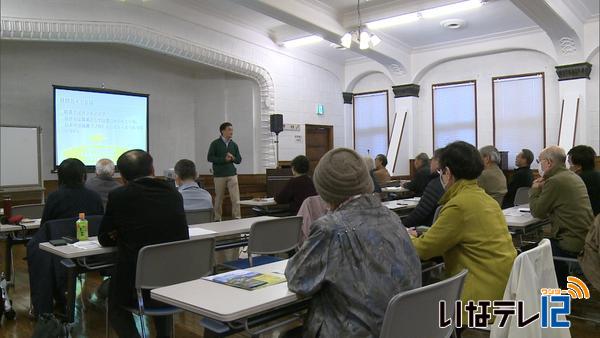

「三峰川の水源の森」テーマにフォーラム

三峰川の水源の森をテーマにした三峰川フォーラムが25日、伊那市高遠町の高遠閣で開かれました。 フォーラムでは上伊那森林組合参事の森敏彦さんが上伊那の森林について話をしました。 森さんは「森林には土砂流出の防止機能のほか人に安らぎを与え余暇を過ごす場所としての役割、また大気の保全機能などがある。上伊那の森林はそれらを年間の貨幣価値に換算すると3,000億円になる」と説明しました。 一方でおよそ3万ヘクタールの森林のうち75%で間伐が必要だとして整備の必要性を訴えました。 森さんは「人々の暮らしは便利で快適になっても、そこを担っているのは森林資源であることをないがしろにはできない。」と話していました。 三峰川フォーラムは自然環境を守る活動を行っている市民団体、三峰川みらい会議が開いたもので会場には約30人が集まりました。

-

保育園でおひなさまにちなんだ給食

ひな祭りの3日、南箕輪村の南部保育園ではおひなさまにちなんだ給食が出されました。 3日のお昼は、ちらしずしのほかデザートにはおひなさまゼリーが出されました。 ステージにはひな人形が飾られたほかテーブルには先生手作りの飾りも置かれました。 南部保育園では24日に卒園式を予定していて年長園児39人が卒園します。

-

アーバンデータチャレンジで銀賞受賞

地域の課題解決を目的にデータの有効な活用方法を募集する「アーバンデータチャレンジ2016」で、伊那市高遠町の高遠ぶらり制作委員会と高遠高校が共同で制作した作品が、アクティビティ部門で銀賞に選ばれました。 受賞した作品は、高遠の街中を実際に歩き発見したことや新たに知ったことを、インターネット百科事典「wikipedia」の記事に書くというものです。 高遠高校情報ビジネスコースの3年生28人と高遠ぶらり制作委員会のメンバー10人が行いました。 これまで使う側だった視点から作る側の視点に変え、実際に調べて知った情報を載せようと今回この取り組みを行いました。 大学生でなく高校生がこの取り組みを行っていることが評価され、今回アクティビティ部門で銀賞を受賞しました。 アーバンデータチャレンジは、一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会が主催するコンテストで、全国から262点の応募があり、そのうちの13点が最終審査で金賞と銀賞に選ばれました。 写真提供:高遠町図書館

-

1月の月間有効求人倍率1.88倍 「堅調に推移」

上伊那の今年1月の月間有効求人倍率は1.88倍でハローワーク伊那では雇用情勢について堅調に推移しているとしています。 月間有効求人数は4,759人、月間有効求職者数は2,530人で1月の月間有効求人倍率は前の月を0.01ポイント上回る1.88倍でした。 新規求人数は2,142人で今の統計の取り方となった昭和63年以降、最も多い平成3年10月の2,070人を超え過去最高となっています。 ただ正社員などの常用雇用は平成3年10月の1,619人に対し今年1月は1,031人で588人少なくなっています。 雇用情勢についてハローワーク伊那では「堅調に推移している」として前の月の判断を据え置きました。 また今年度の高校卒業者の就職内定率は96.1%で「全員が就職できるように職業相談や求人の確保などを徹底していく」としています。

-

南ア・ジオガイド スキルアップ研修会

南アルプスジオパークのガイドを対象にしたスキルアップ研修会が、2日、伊那市の創造館で開かれました。 研修会には、南アジオパークガイドのほか、高遠城址公園など市内で活動するガイド、市外からも合わせて19人が参加しました。 講師を務めたのは、軽井沢のエコツアーや自然保護管理を業務とする㈱ピッキオの楠部 真也さんです。 楠部さんは、自然ガイドによって、新規顧客の開拓や、売り上げを爆発的に伸ばすことは難しいが、リピーターを作ったり、滞在を長くすることはできると話しました。 また、ガイドによっては地域のイメージがマイナスになることもあるとして、自分の生きがいとしてしゃべりたいという人が客の気持ちを考えず、クレームにつながるケースがあると紹介しました。 南アルプスジオパークガイドは、ボランティアとして活動していましたが、平成26年度から、有料になりました。 半日から1日のガイドで3千円から6千円ほどの料金を受け取っていて、プロ意識を高めようと、楠部さんを講師に招きました。 南アルプスジオパークガイドは、平成23年度から養成が始まり、現在118人が認定されています。

-

高校入試後期選抜 志願受付変更後志願者数発表

長野県教育委員会は、8日に行われる公立高校後期選抜試験の志願変更受付締切後の集計結果を、2日に発表しました。 辰野高校普通は62人で0.86倍、商業は17人で0.85倍となっています。 伊那北高校普通は210人で1・05倍、理数は9人で2.25倍となっています。

-

春富中学校 職場体験前に地域の大人から仕事について学ぶ

キャリア教育の一環で、地域で働く社会人から仕事について学ぶ授業が2日、伊那市の春富中学校で行われました。 授業には、上伊那の企業や事業所などから20人の講師が出向き、生徒が希望のブースで話を聞きました。 春富中学校では毎年2年生が新年度を迎えた直後の5月に職場体験学習を行っていて、今回はその事前学習として行われました。 「働く私たちから君たちに伝えたいこと」をテーマに、講師は仕事のやりがいや、日頃どんな思いで働いているかなどを話しました。 伊那市内のマタニティクリニックに勤務し、平成26年から2年間、青年海外協力隊で南米の国ボリビアに行っていた助産師の下野理紗さんのブースでは、日本とボリビアのお産の違いについて説明しました。 下野さんは「国や言葉は違うけれど、赤ちゃんの大切な命に変わりはない。赤ちゃんや母親の笑顔が原動力になっている」と話しました。 授業には、5月に職場体験を行う1年生156人が参加しました。 春富中学校の職場体験は、5月23日から25日の3日間行う予定です。

-

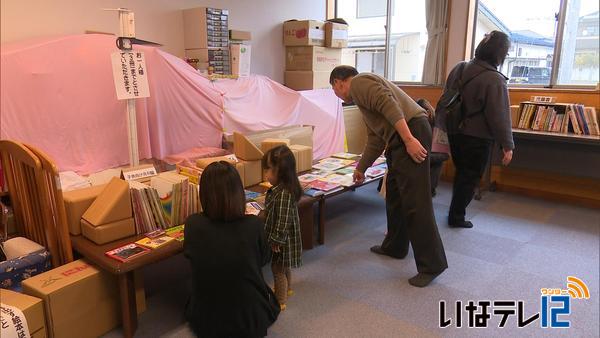

読まなくなった絵本 譲渡会

読まなくなった絵本の譲渡会が2日から、箕輪町松島の子育て支援センターいろはぽけっとで始まりました。 会場には、およそ420冊の絵本が並びました。 絵本の譲渡会は、幼い頃から多くの本に親しんでもらおうと毎年この時期に箕輪町が開いています。 箕輪町役場、文化センター、図書館の3か所に絵本ポストが設置され、1年間で集まった本を譲渡しています。 持ち帰ることができるのは1人3冊までで、訪れた親子は手にとって選んでいました。 ある母親は「子どもが1歳になり、お気に入りの本はボロボロになるくらい毎日読んでいます。こうした機会は、新しい本と出会えてありがたいです」と話していました。 絵本の譲渡会は4日(土)まで箕輪町の子育て支援センターいろはぽけっとで開かれていて、時間は午前9時から午後4時までです。 本が無くなり次第終了となります。

-

中尾歌舞伎 活動休止へ

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、当面の間、活動を休止すると2日発表しました。4月の定期公演も休演となります。 中尾歌舞伎は、昭和61年に、中尾地区の過疎化に歯止めをかけ、地域の活力を生み出そうと、地元の青年たちが復活させたものです。 春と秋に定期公演を行うなどの活動をしてきました。 今年で30年たちましたが、会員数の減少や後継者不足などにより、保存会の継続が困難な状況が発生したとして、当面の間、活動を休止することになりました。 中尾歌舞伎保存会では、「休止の期間は現在未定だが、休息をとった後には、保存会の体制を整え活動を再開させたい」としています。

-

美篶公民館が優良公民館 全国表彰

伊那市の美篶公民館が、特色ある活動を行った優良公民館として、全国表彰を受けました。 2日は、小松 千里(ちさと)館長らが、市役所を訪れ、受賞を白鳥孝市長に報告しました。 1日、表彰式が文部科学省で行われ、全国から選ばれた73の公民館が表彰を受けました。 今年度県内では、上田と伊那の2館が優良公民館に選ばれています。 美篶公民館は、農業体験を中心とした親子青空教室の取り組みが評価されました。 親子青空教室は、平成14年度から始まり、農作物の栽培や収穫などを中心に1年間を通して親子で様々な取り組みを行っています。 白鳥市長は、「稲やリンゴなど農作物の成り方を知らない若者が増えた。実体験ができ美篶の子どもたちは幸せだ。」と話していました。 なお、伊那市内で優良公民館表彰を受けるのは、伊那・西箕輪に次いで美篶が3館目となります。

-

不燃・粗大ごみ クリーンセンター八乙女に一本化

上伊那の不燃物や粗大ごみの処理を箕輪町のクリーンセンター八乙女に一本化することに伴う、施設移管の覚書調印式が、2日、伊那市のいなっせで行われました。 2日は、施設を移管される上伊那広域連合の白鳥孝連合長と、移管する伊北環境行政組合の白鳥政徳組合長、地元の箕輪町の3者が調印を行いました。 現在上伊那では、伊那市の鳩吹クリーンセンターと、駒ケ根市の大田切不燃物処理場、箕輪町のクリーンセンター八乙女の3か所で不燃物・粗大ごみの処理を行っています。 平成15年度からの有料化でごみの減量が進んだほか、3施設を運営するより1本化したほうが、運営費が7千万円安くなります。 現在、不燃残さや焼却灰は、県外の民間施設に処分を委託していますが、クリーンセンター八乙女を整備し、平成30年度末から最終処分します。 平成30年度末稼働予定の富県の新ごみ中間処理施設の焼却灰についても、処理を行います。 今回の調印により、今年度末に鳩吹クリーンセンターと、大田切不燃物処理場は閉鎖し、来年度から、上伊那全域の不燃ごみ・粗大ごみの受け入れは、箕輪町のクリーンセンター八乙女に一本化されます。

-

インフルエンザ4週連続警報超え

伊那地域のインフルエンザ患者数は45.63人と4週連続で警報レベルの30人を超えました。 長野県の発表によりますと2月20日から26日までの一医療機関あたりの伊那地域のインフルエンザ患者数は45.63人でした。 前の週の52人からは減少しましたが、依然として警報レベルの30人を超えています。 なお伊那地域の45.63人は県内11地区で一番多い人数となっています。 県全体の平均は26.11人でした。

-

巣立ちの春 上伊那農業高校で卒業式

上伊那の高校のトップを切って南箕輪村の上伊那農業高校で卒業式が1日行われ生徒達は慣れ親しんだ学び舎をあとにしました。 上伊那農業高校では今年度男子87人、女子70人の合わせて157人が卒業を迎えました。 式では、岩崎靖校長から各クラスの代表に卒業証書が手渡されました。 岩崎校長は「高校で培った経験を財産に、上伊那の地で伸びやかにしなやかに成長し続けて下さい」と式辞を述べました。 卒業生を代表して根橋そらさんが学校生活を振り返りながら新たな道へ進む決意を述べました。 式の後、各クラスでは最後のホームルームが行われました。 3年C組では、担任の境久雄教諭から生徒1人ひとりに卒業証書が手渡されました。 境教諭は「困った事があったら、いつでも相談して下さい」と生徒たちに話していました。 上伊那農業高校の卒業生の進路は、87人が大学や専門学校への進学を希望し、70人が就職を希望しているという事です。 上伊那の9つの高校では今年度1,520人が卒業を迎え、3日と4日が卒業式のピークです。

-

箕輪健全 全国大会出場を報告

箕輪町と南箕輪村の小学生が所属するミニバスケットボールチーム「箕輪健全育成」は3月28日から東京都で開かれる全国大会に初めて出場します。 2月28日はチームのメンバー14人と監督などが、箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に全国大会出場の報告をしました。 箕輪健全は、1月に開かれた県大会で優勝し全国大会への出場を決めました。 全国大会を決める最終戦では、駒ケ根市のチームと対戦し、後半に逆転し勝利しました。 チームの中心は15人中9人いる6年生です。 5年生の時から公式戦に出場し、攻撃・守備とも一対一の能力を高めてきたという事です。 選手たちは、「全国でも優勝したいです」「県代表として、他のチームの分まで頑張りたいです」などと目標を話していました。 箕輪健全が出場する第48回全国ミニバスケットボール大会は28日から東京都で開かれます。

-

箕輪町の住民満足度調査 7割が「満足」

箕輪町が去年10月に行った住民満足度調査で、約7割が箕輪町での生活に満足していると回答しました。 24日、町地域交流センターで、みのわ未来委員会が開かれアンケート結果が報告されました。 去年10月、町内の20歳以上の男女1,500人を対象にアンケートを行い、888人から回答がありました。 「箕輪町での生活に満足しているか」との問いには、6.6%が「かなり満足している」と回答し、「まあまあ満足している」が63.2%で、全体では69.8%の住民が「満足している」と回答しました。 一方で20.9%が「不満だ」と回答していて、理由は、医療環境が整っていないが38.7%で最も多く、次いで、買い物など日常生活に不便を感じる、飲食店や娯楽施設がないなどとなっています。 調査は箕輪町の第5次振興計画の周知と、町の取り組みについて住民の評価を把握しようと2年に1度行っています。

-

「暮らしに生きる手仕事展」 生活に役立つ手作り作品並ぶ

着物をリメイクした洋服や、手作りの木工品が並ぶ「暮らしに生きる手仕事展」が、1日から伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、古くなった着物を再利用して作った洋服や、木工品、小物など、3人の作品約500点が展示販売されています。 南箕輪村の塀和紀代子さんが中心となり、毎年3月と9月に展示会を開いています。 鑑賞用ではなく生活の中ですぐに使えるもの役立つものをテーマに展示しています。 塀和さんは、「手に取って良く見て暮らしの中に取り入れてもらいたいです」と話していました。 展示会は6日(月)までかんてんぱぱホールで開かれていて、展示会場でリメイクしてもらいたい着物の受け付けもしています。

-

再生可能エネルギー利用25%目標に伊那市が計画の取り組み開始

伊那市は、再生可能エネルギーの利用率を現在の14%から25%に引き上げるための「二酸化炭素排出抑制計画」をこのほど策定し、取り組みをスタートさせます。 白鳥孝市長は1日、再生可能エネルギー普及のための計画内容を初めて公表しました。 木質バイオマスの利用拡大を進める伊那市50年の森林ビジョン推進委員会の協力を求めるため、植木達人委員長と懇談し、内容を説明しました。 伊那市二酸化炭素排出抑制計画は去年12月に策定されました。 木質バイオマスの活用や太陽光発電、LED照明による省電力化などにより二酸化炭素の排出を抑制するための取り組みを盛り込んでいます。 来年度は、みはらしの湯へのペレットボイラーの設置のほか、手良保育園、西春近北保育園へのペレット暖房の導入、街路灯のLED化、木質燃料ストーブの設置補助などを行う計画です。 数値目標としては、年間総排出量のうち、現在は14%を占める再生可能エネルギーの利用率を10年後の平成37年度までに25%にするとしいて一般家庭での利用も推進する計画です。 この日開かれた50年の森林ビジョン推進委員会では、木質バイオマスによる二酸化炭素抑制量を現在の3倍にするとした伊那市の計画が報告され、委員会としても目標達成にむけ具体的施策を検討していく事が確認されました。

-

信州そば発祥の地 伊那そば振興会認証制度4月から開始

高遠の在来種そば復活に向け取り組む伊那そば振興会は、信州そば発祥の地「伊那」を広くPRするため、各そば店を認定する制度を4月1日から始めます。 28日は伊那市役所で定期総会が開かれ、今年度の取り組みや来年度の事業計画が示されました。 会では、信州そば発祥の地 伊那が広く認識されることを目指し、「信州そば発祥の地 伊那そば振興会認証制度」を4月1日から始めます。 認定の基準は、伊那そば振興会に加入していることを前提に、 ①上伊那産のそば粉を使用していること ②手打ちで提供していること ③「信州そば発祥の地 伊那」を広くPRしていることです。 認定店には、認定書とのぼり旗が交付されます。 会では他に、これまで「高遠の在来種」としていたそばの名前を「入野谷在来」にすることが承認されました。 入野谷在来は今年度、100グラムの種から18キロ収穫できました。 来年度は耕作地を広げ、より多くの収量を目指して栽培に取り組むということです。

-

りんご学習まとめ感謝の会

伊那市の東春近小学校の4年生は、りんごの栽培体験学習でお世話になった近くの果樹農家伊藤一路さん、豊子さん夫婦を招き感謝の会を28日、開きました。 東春近小学校では、平成6年から毎年4年生が伊藤さんのりんご園で体験学習を行っています。 今年度も摘花から収穫まで、4回の学習を行ってきました。 28日は、1年間学習したことをまとめ、グループごと劇やクイズで発表しました。 児童は「みんなと協力してたくさんりんごが採れました」「食べられるまでの作業が大変でした」などと発表していました。 感謝の会では、児童が歌などを発表し、伊藤さんのりんごを使って作ったゼリーやアップルパイを全員で味わいました。 伊藤さんは「子どもたちが、りんご学習を自分のものにしてくれている。元気な限り活動を続けていきたい」と話していました。

-

信大生の古本屋 通り町にオープン

信州大学農学部の学生が伊那市通り町の店舗を活用した古本屋が28日、オープンしました。 古本屋は、通り町のだんわ室だった場所で名称はカリカリブックスです。 店主は、信州大学農学部に通う2年生の増川千晶さんです。 増川さんは、高校生が将来について考えるきっかけとなるような本を置き、人と出会える空間にしようと古本屋を始めることにしました。 クラウドファンディングで活動資金を募り目標の50万円を上回る83万円が集まりました。 集まったお金は、改修工事や本の仕入れに使いました。 店には、高校生に読んで欲しい本、およそ300冊が並びました。 古本の買取はしないということです。 また、高校生たちのコミュニケーションスペースも設けられています。 営業は、火曜日から土曜日までの午後3時から7時までとなっていて、増川さんは「少しづつ工夫をして、親しまれる店にしていきたいと」話しています。

-

まもなく6年 被災地を歩く

東日本大震災から間もなく6年が経過しようとしています。 被災地では、復旧・復興が進められていますがその爪痕は深く地域に刻まれています。 前の伊那図書館館長で県立長野図書館の平賀研也館長が宮城県の沿岸部を27日、歩きました。 震災で壊滅的な被害を受けた宮城県仙台市荒浜です。 平賀さんは、3年前から友人を通じて知り合った地元の人たちと交流をしていて、毎年この時期に荒浜を訪問しています。 ここでは、およそ800世帯が高さ10mの巨大津波に流され180人が亡くなっています。 かつて、住宅地だった場所はいまも津波の爪痕を残しています。 荒浜は危険区域となり住めない土地となりました。 27日は故郷を思い活動する地元の人たちの案内で荒浜を歩きました。 庄司隆弘さんは津波で流された自宅跡に「海辺の図書館」を作りました。 浜の町だった故郷の歴史や文化、暮らしを知ってもらい記憶を残そうというものです。 週末に訪れる人を集落跡に案内し、住民の話を聞く機会を作っています。 この様子は、3月11日の午後2時からご覧のチャンネルで詳しく放送します。

-

障害者の生活を値域全体で支える

障害者の生活を地域全体で支えるサービス体制についての講演会が20日伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。 講師は長野県障がい者支援課の増田健二さんが務め、地域生活支援拠点の整備について話をしました。 増田さんは拠点整備について「箱ものを整備することが目的ではなく入所施設に頼らなくても地域で暮らせるような安心機能を地域に作り上げることだ」と説明しました。 そのうえで、障害者やその家族から相談を受けたり、急病など緊急時に対応できる機能が必要だと話していました。 講演会は障害者の重度化、高齢化を見据え地域全体で支える体制を整備しようと上伊那圏域地域自立支援協議会が開いたもので福祉事業者や行政担当者などおよそ50人が出席しました。

-

県シニア大学伊那学部96人が卒業

高齢者が新しい知識や技術を身につける長野県シニア大学伊那学部の卒業式が17日伊那市の伊那合同庁舎で行われました。 卒業式では伊那保健福祉事務所長の松岡裕之学部長から卒業証書が手渡されました。 17日は伊那学部の39期生96人が卒業を迎え平均年齢は68歳、最高齢は81歳です。 県シニア大学は高齢者の仲間づくりや知識習得などを目的に公益財団法人長野県長寿社会開発センターが運営しているものです。 2年間のカリキュラムが組まれ趣味や健康づくり、地域活動などを行ってきました。 卒業生を代表して小松寛さんは「仲間とともに学んだことを生かし幾つになっても夢と生きがいを持って歩んでいきます。」とあいさつしました。 県シニア大学は昭和53年度からはじまり平成27年度までに県全体でおよそ4万6,000人、伊那学部では4,347人が卒業しています。

-

信州大学農学部 ジャムの販売はじまる

南箕輪村の信州大学農学部の学生が実習で作ったジャムの販売が、28日から始まりました。 ジャムを作ったのは、植物資源科学コースの2年生50人です。 実習で栽培した果物を加工し、ジャムにしました。 今年初めて販売する「ウメモモ」は、糖度が高くさっぱりとした味に仕上がっています。 ナイアガラやヤマブドウなど、ぶどうを使ったジャムは、濃縮にこだわり濃い味に仕上がっています。 ジャムは10種類、およそ1万個用意されますが、人気のものは1か月以内で売り切れるということです。 価格は1個330円から500円です。 信大農学部では「おいしいジャムが出来たので多くの人に食べてもらいたい」と話していました。 ジャムは生産品販売所で購入でき、平日の午前8時45分から午後5時までとなっています。

-

上伊那農業高校 卒業式前にコサージュづくり

南箕輪村の上伊那農業高校では3月1日に卒業式が行われます。 28日は、式の時に卒業生がつけるコサージュ作りが行われました。 コサージュを作ったのは、園芸科学科の観賞植物コースの3年生13人です。 3年間花について学び、花を活用したものを作ろうと、10年以上前から卒業式のコサージュ作りをしています。 使っている花は上伊那産のシンビジウムで、花と葉、リボンを針金で留めて作ります。 コサージュは園芸科学科の生徒40人が卒業式で胸元につけます。 ある生徒は「卒業はさみしいけれど、コサージュは自分達の学科だけの特別な感じがして嬉しいです」と話していました。 上農高校の卒業式は、3月1日に行われ157人が学び舎を巣立ちます。

-

伊那市議会 災害発生時の対応定める

伊那市議会は、地震や風水害など、災害が発生した時の議会の対応について定めた「災害発生時対応要領」をまとめました。 27日に、伊那市役所で記者会見が開かれ議員が説明しました。 要領では、震度6弱以上の地震や、風水害で避難勧告、避難指示が出された場合には、正副議長と各会派の代表者が集まることが定められています。 また、発生から3日間は救出・救護活動の支援、4日から7日までの期間は避難所での状況調査や情報収集など、それ以降は、国・県などへの要望などを行うとしています。 市議会では、災害発生時の対応について、これまで取り決めがありませんでした。 平成18年豪雨災害の時に、各議員がバラバラに活動をしていたことや、熊本県益城町に視察に行き必要性を感じたことから、議会としての対応を決めました。 市議会では「今後訓練を行うなどして、実際の動きを確認したい」と話しています。

-

VC長野 初参戦3位 惜しくも1部入替え戦進出逃す

日本バレーボール2部リーグ「VチャレンジリーグⅠ」に今期初めて参戦した南箕輪村のVC長野トライデンツは、全ての試合を終了し、リーグ3位と健闘しましたが、惜しくも入替え戦への進出は逃しました。 26日は、埼玉県三郷市総合体育館でシーズン最終戦が行われ、VC長野は警視庁フォートファイターズと対戦しました。 序盤からリードを許す展開となったVC長野は、警視庁に1セット目、2セット目を奪われます。3セット目を取り返し、1対2で迎えた4セット目、最後まで接戦となりましたが、相手のサービスエースが決まると、VC長野は勢いを取り戻せず1対3で敗れました。 この結果VC長野は、勝ち点41、13勝8敗でリーグ3位となり、入れ替え戦進出を逃しました。 3位という結果について笹川星哉監督は「シーズン開幕前に目標にしていたベスト3は達成できた。中盤まで終わって良い位置だったが「あと一歩」のところでつまずいてしまった。後味の悪い形になってしまったが、選手達は最後までしっかり頑張ってくれた」と選手達の労をねぎらっていました。

-

全国初 ドローンを活用した物流実験実施

伊那市は、全国で初めて小型無人飛行機ドローンを活用した物流の実験を、3月3日に伊那市長谷で行います。 これは、27日に開かれた伊那市議会全員協議会で報告されたものです。 実験は、国土交通省が進めるドローンを活用した買い物弱者対策「物流用ドローンポートシステテム」の検証として行われるものです。 ドローンポートシステムは、目視をしなくてもドローンの安全な離着陸や荷物の受け取りを可能にするものです。 長谷の道の駅南アルプスむらと高齢者住宅の2か所に設置された「ドローンポート」を、重さ250グラムの買い物袋を2つ付けたドローンが移動し、配達できるかを検証します。 ドローンポートを活用した実験は全国でも初めてだということです。 伊那市では「現在、人が配達している良さも生かしつつ、ドローンを活用した買い物弱者支援につなげていきたい」としています。 実験は、国交省のほかに、開発に携わっている東京大学、ブルーイノベーション㈱、伊那市の4団体で、来月3日に行う予定です。 また、この日の全員協議会ではこの他に、小沢の伊那西部保育園の休園を継続するとした報告や、高遠町の中村家住宅と馬島家住宅の整備を行い、地域振興の拠点として活用していくとした報告もありました。

-

成長企業支援ファンド SWANYに投資

伊那市富県の有限会社SWANY(スワニー)は、八十二銀行などが運営する成長企業支援ファンドから5千万円の投資を受けることが決まりました。 27日には、スワニーで調印式が行われました。 今回投資するのは、八十二銀行などが運営する「地域産業グロースサポートファンド」です。 これは、地域活性化を見据え、成長している企業に対して行う投資で、県内では2例目となります。 スワニーは3DCAD(キャド)を活用した製品受託設計や企画開発をしています。 先進的な製品開発や、雇用の創出など、地域の活性化に寄与している点がファンドの趣旨と合っているため、今回の投資につながりました。 橋爪良博社長は「設計力を高め、この地域で何ができるかを考えながら、市場にとって画期的と思ってもらえるものの開発や、受注の拡大をしていきたい」と話していました。 ファンドからの投資は5千万円で、7年後に償還時期を迎えることになっています。

1011/(月)