-

元市議会議長 所沢さんに従五位伝達

元伊那市議会議長で今年9月に亡くなった所沢千秀さんの叙位の伝達が20日伊那市役所で行われました。 20日は所沢さんの長女の伊藤君枝さんと、君枝さんの夫の伊藤嘉一さんが市役所を訪れ、白鳥孝市長から従五位の伝達が行われました。 所沢さんは昭和42年から28年間、旧伊那市議会議員を務めました。 任期中、通算で10年間議長を務めた他、日中友好協会伊那地区本部副会長として中国北京の通州区と伊那市との友好都市締結に尽力しました。 長年、地方自治などに貢献したとして、国から従五位が叙位されました。 白鳥孝市長は「所沢さんは、議員としてばかりでなく、芸術分野でも幅広く取り組まれました。 その功績は受け継がれ、今も生きています」と話していました。

-

伊那市西箕輪 みはらしファームに2017本の〆の子

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームに来年の西暦と同じ2017本の〆の子が、28日に飾り付けられました。 長さ80センチの〆の子を等間隔に結び付け、公園を囲むように張り巡らせます。 〆の子の間には御幣と松の葉も付けました。 縄の長さは1.2キロメートルで、来年の西暦と同じ2017本の〆の子がついています。 公園関係者や来場者が12月始めから作り始めました。 直売所付近には、〆の子作りを体験した園児の願い事が書かれたカードも一緒に飾りました。 みはらしファームでは毎年〆の子を飾っていて今年で15年程になります。 みはらしファームでは31日午後11時55分からカウントダウンや宝投げのイベントを行う予定です。 〆の子は、来年1月15日まで飾り、せいの神と呼ばれるどんど焼きで燃やす事になっています。

-

県や市町村など仕事納め

県や市町村などは28日に仕事納めとなりました。 上伊那地方事務所は職員約100人が仕事納め式に出席しました。 堀田文雄所長は、7月の参院選や5月と12月の交通死亡事故多発警報発令、6月の植樹祭など1年間の出来事をあげ「適切に、真摯に対応して頂いた」と振り返りました。 上伊那地方事務所の仕事始めは来年1月4日となっています。

-

2016南箕輪村ニューストップ10

伊那谷ねっとのランキングを元にお伝えしている3市町村のニューストップ10。最終日の28日は南箕輪村です 10位は 大芝高原で芝フェス初開催 9位は、南箕輪中学校で講師10人招きキャリア教育講座開催 8位は、ちょこっと農業塾 東京と名古屋で始まる 7位は 大芝高原 平成30年度の道の駅登録を目指す 6位は、来年4月の村長選へ現職の唐木一直さん出馬表明です。 5位は上伊那農業高校のバイテク班、県の認定を受け美ヶ原高原のアツモリソウの保護回復に取り組むです。 バイテク班では、長年アツモリソウの無菌培養増殖の研究に取り組んでいます。 県の希少野生動植物保護条例の認定を受け、美ヶ原高原のアツモリソウの保護回復に着手することになりました。 学校が認定されるのは上伊那農業高校が初めてです。 4位は VC長野トライデンツがバレーボール国内2部のVチャレンジリーグⅠに昇格です。 VC長野トライデンツは昨シーズン3部リーグで優勝し、後日行われた入れ替戦でも勝ち、2部昇格を決めました。 拠点を置く南箕輪村も今シーズンからスポンサーとなり資金面からもチームをバックアップしています。 現在リーグ戦が行われていて、日程のおよそ半分を終え8チーム中3位につけています。 3位は大芝高原の味工房 「ガレット」提供で来場者が増加です。 味工房は11月から東京の専門店の協力を得て、ガレットの提供を始めました。 上伊那産のそば粉を使い、価格は600円~800円です。 11月の味工房の来場者数は、およそ5千人で、去年の同じ月と比べおよそ2倍となっています。 若者の利用が増えている事から営業時間の見直しなど、さらなる増加を目指します。 2位は南信工科短期大学校開校です。 南信工科短大は、ものづくりに必要な技術者を養成しようと長野県が伊那技術専門校の校舎を改修し開校しました。 コースは2年間学ぶ専門課程の「機械・生産技術科」と「電気・制御技術科」、6か月の短期課程があります。 一期生は専門課程と短期過程合わせて定員の50人が入学しました。 1位は、南箕輪村の人口増加数、人口増加率ともに県内でトップです。 平成27年の国勢調査の結果、南箕輪村の人口増加数は520人、増加率は3.6%で県内トップでした。 0歳から14歳までの年少人口の割合は16%と県内で最も高くなっています。 村では増え続ける児童への対応や子育て支援の充実を図るため「南箕輪村こども館」を建設します。 10月から工事が始まり来年6月の利用開始を目指します。

-

箕輪町が宝島社「住みたい田舎ランキング」で甲信エリア3位

宝島社から29日に出版される「田舎暮らしの本」で、箕輪町が、住みたい田舎ランキングの甲信エリア第3位に選ばれました。 移住者支援策、自然環境、子育て環境など、全161項目についてのアンケート調査の結果、箕輪町は甲信エリアで総合3位に選ばれました。 「シニア世代が住みたい田舎部門」では1位、「子育て世代が住みたい田舎部門」では4位に選ばれています。 なお全国では、総合17位、「シニア世代が住みたい田舎部門」で7位になっています。

-

2016箕輪町ニューストップ10

10位 保育充実 沢保育園の工事着工 9位 ポニーレース パカパカ杯復活 8位 空き家適正管理へ 協定を締結 7位 もみじ湖 初めてのライトアップ 6位 交通死亡事故多発 非常事態宣言 【5位 古田人形芝居10年ぶりに新演目披露】 箕輪町の伝統芸能、古田人形芝居の定期公演が12月3日に町文化センターで行われ、10年ぶりに新しい演目が披露されました。 盲目の夫・沢市と、目が見えるように毎晩観音様に祈る妻・お里の、夫婦愛を描いた作品です。 【4位 平成18年豪雨から10年 天竜川シンポジウム】 シンポジウムではパネルディスカッションが行われ、当時を振り返りながら今後の災害への対応について意見を交わしました。 天竜川上流部で観測史上最多の降雨を記録し犠牲者も出た平成18年7月豪雨から今年で10年となりました。 当時、箕輪町では松島の北島地籍の堤防が決壊しました。 【3位 映画「オボの声」町内で撮影】 現代社会の人間の苦悩を描いた作品です。 11月には制作発表が行われました。 監督は、2013年の第一回松田優作賞優秀賞をこの脚本で受賞した齊藤孝さんが務めます。 映画には、実際に箕輪町の地名が登場し、シーンのおよそ8割が町内で撮影されています。 「オボの声」は来年冬公開予定です。 【2位 イオン箕輪店に交流スペース“みのわ~れ”オープン】 みのわ~れは、障がい者の地域活動の支援と子育て支援の場で、誰でも無料で入ることができます。 カフェレストランは障がい者の就労体験として活用されています。 飲食スペースは食品の持ち込みができ、遊戯スペースには子育て支援員が常駐します。 7月のオープンからこれまでに、およそ5,700人が利用しています。 【1位 第5次振興計画 チーム箕輪チャレンジキックオフ】 第5次振興計画は、来年度から10年間のまちづくりの基本方針を示したものです。 人口減少時代に向けて、健康寿命の延伸や地域の絆の再生、移住定住の促進などを重点プロジェクトとしています。 8月31日には、重点プロジェクトの実現に向け、町の職員でつくる政策研究会「チーム 箕輪チャレンジ」が設置されました。 研究会では、自然エネルギー・ブランド力向上・若者のまちづくりの3つをテーマに研究し、来年2月に町長に政策提案することになっています。

-

有効求人倍率 24年振り高水準

上伊那の11月の月間有効求人倍率は1.69倍で10月を0.07ポイント上回りました。 平成4年11月の1.94倍に次ぐ24年振りの水準となりました。 新規求人数は1684人、新規求職者数は551人で11月の有効求人倍率は1.69倍でした。 平成4年11月の1.94倍に次ぐ24年ぶりの水準となりました。 ハローワーク伊那では、製造業などを中心に求人意欲が高いことが引き上げに繋がっているとしています。 雇用情勢については「堅調に推移している」とし。コメントを据え置きました。 来春卒業予定の新規高卒者の内定率は89%で県の87.2%を上回っています。

-

長年にわたり青少年の非行防止などに尽力

長年にわたり青少年の非行防止や健全育成に尽力したとして伊那少年警察ボランティア協会の会員3人が県の特別功労会員賞などを受賞しました。 20日は、受賞した3人が伊那警察署を訪れました。 受章したのは伊那市の唐澤良二さんと同じく伊那市の羽柴正さんです。 2人は長年にわたり、街頭補導活動を行い非行防止に務めました。 伊那市の小林由子さんは、街頭補導活動に尽力したとして県青少年健全育成県民会議会長表彰を受賞しました。 伊那警察署の内川正澄署長は「次世代を担う子どもたちが健やかに育つには地道な活動が大切になります」と感謝していました。

-

羽場君木工製作で全国大会へ

伊那市の長谷中学校の2年生羽場圭汰君は、ものづくり技術を競う全国大会「木工チャレンジコンテスト」に出場します。 羽場君は、10月の県大会で最優秀賞となり、ビデオ審査を経て、全国大会への出場を決めました。 大会は、技術・家庭科で学習した成果を発揮する場として開かれています。 大会はアイデア部門と製作部門があり羽場君は製作部門に出場します。 製作部門には全国から16人が出場し、甲信越では羽場君一人だけです。 羽場君は、小学1年生の夏休みで祖父と一緒に本棚を作ったことがきっかけで物づくりに興味をもったということです。 大会は、4時間以内にヒノキの板2枚を使って木工作品を作ります。 テーマは、机の周りを整理整頓する物です。 県大会も同じテーマで、本や小物を収納するラックを作りました。 今回、全国大会に向け、縦、横に置いても収納できるラックを考えました。 毎日、朝と放課後にカンナ掛けなどを素早く正確に出来るよう練習を重ねています。 長谷中学校では27日、2学期の終業式が行われ、その中で羽場君が全国大会への決意を話しました。 全国大会は来年1月に東京で開かれることになっています。

-

さよなら原発上伊那の会 200回の節目訴え

上伊那の有志でつくるさよなら原発上伊那の会は、23日、200回目の節目となる原発廃止と再稼働阻止を伊那市のいなっせ前で呼びかけました。 さよなら原発上伊那の会は、首相官邸前での脱原発集会に合わせて、上伊那でも原発廃止を訴える場をつくろうと平成25年3月に発足しました。 以降、毎週金曜日の午後6時から30分間活動していて、今回で200回目となります。 参加者らは、「原発のない社会を」「大飯原発の再稼働反対」などと書かれたプラカードを手に、道行くドライバーや歩行者に訴えていました。 さよなら原発上伊那の会では「日本中の原発が稼働を止めるまで声をあげたい」と話していました。

-

湯川さん文部科学大臣表彰 受賞

ボーイスカウト伊那第一団の湯川幹夫団委員長は、長年にわたり社会教育の振興に貢献した事が評価され文部科学大臣表彰を受賞しました。 21日は、湯川さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。 湯川さんは24歳の時からボーイスカウトの指導者として46年間活動してきました。 長野県連盟の理事を始め、リーダートレーナーとして指導者の育成にも務めてきました。 湯川さんは「子供たちが自然の中で生きる力を養えるよう、様々な活動を通して教えてきた。多くの人の助けがあり受賞できました」と話していました。 白鳥市長は「今後もボーイスカウトの活動を通して、地域を支える子供たちを育てて下さい」と話していました。 今年度、文部科学大臣から社会教育功労の表彰を受けたのは全国で118人で、長野県からは湯川さん一人が受賞しました。

-

2016伊那市ニューストップ10

10位 台風16号で伊那市高遠町長藤に避難勧告発令 9位 伊那中央病院・里帰り出産再開 8位 伊駒アルプスロード ルート帯決定 7位 盗撮・準強姦で小学校教諭逮捕 6位 伊那地域定住自立圏協定・締結 【5位 小黒川スマートインターチェンジ 着工】 中央自動車道・小黒川パーキングエリアに建設されるスマートインターチェンジは、上下線ともに、ETC搭載車両専用の出入り口が設置される予定で、総事業費は14億8千万円となっています。 8月25日には起工式が行われました。 供用開始は来年の9月30日を目指しています。 【4位 7年に1度 諏訪形御柱祭】 伊那市西春近諏訪形の御柱祭が10月1日に行われ、諏訪神社に奉納されました。 里曳きでは、氏子や区民500人が長さ13.5メートルある一の柱をおよそ1キロ曳行しました。 諏訪神社に到着すると、多くの氏子や区民に見守られる中「建て御柱」が行われ、2時間後、無事、境内に建てられました。 【3位 長野県縦断駅伝 上伊那が3連覇】 長野市から飯田市までの22区間、217キロをタスキで繋ぐ「長野県縦断駅伝大会」が11月19日と20日に開かれ、上伊那チームが大会新記録で3連覇を果たしました。 初日、5区でトップにたってから1度も1位の座を譲ることなくゴールした上伊那は、2日目、地元区間では2位との差を8分以上に広げるなど快走を見せました。 11時間38分9秒の大会新記録でゴールし、3連覇を果たしました。 【2位 伊那ダイヤモンドツインズ全国大会初優勝】 女子小学生のミニバスケットボールチーム「伊那ダイヤモンドツインズ」が、3月30日、東京都で開かれた全国大会で初めて優勝を果たしました。 神奈川県代表や鳥取県代表を下して決勝トーナメントに進出したダイヤモンドツインズは決勝戦、栃木県代表との接戦を制し、 49対47で、長野県勢としても初となる全国制覇を果たしました。 【1位 新ごみ中間処理施設 着工】 上伊那広域連合が、新たに伊那市富県に建設するごみ中間処理施設は、地下1階、地上5階建て、延べ床面積およそ8千900平方メートルで、1日あたりおよそ118トンのごみを処理することができます。 周辺にはマレットゴルフ場や足湯なども整備する計画で、総事業費は94億4千万円となっています。 11月1日には起工式が行われ、関係者が安全を祈願しました。 施設は平成31年3月の供用開始を目指しています。

-

ながたの湯 入場者数400万人達成

箕輪町の「ながたの湯」は、平成10年の開業からの入場者数が26日、400万人を達成しました。 この日は、朝一番のバスで訪れた常連客8人で、400万人を達成し、全員に記念品が渡されました。 常連の女性は「400万人ということでびっくりした。毎週バスがあるときは欠かさずに来ていて、日課になっている」と話していました。 ながたの湯は、平成10年にオープンし、今年で19年目になります。松本市や塩尻市、岡谷市など、町外からの常連客も多く、1日平均700人が利用しています。 みのわ振興公社社長の白鳥政徳町長は「多くの人に愛されて400万人を達成することができた。500万人を目指し、改めて気を引き締めていきたい」と話していました。 この日は400万人達成を記念して、訪れた先着200人に割引券などが渡されました。

-

伊那西スケート場 全面結氷心待ち

ここ数日の冷え込みで伊那市の伊那西スケート場は、リンクの半分ほどに氷がはっています。 26日の伊那地域の最低気温は、マイナス3.4度、日中の最高気温も6.2度までしか上がらず、寒い1日となりました。 去年は、有料営業期間中に氷がはらなかったということで伊那市では、「寒い日が続いてほしい」と全面結氷を心待ちにしています。

-

新山小学校 梅の漬け込みを販売

総合的な学習の時間に梅の漬け込みについて学んでいる伊那市の新山小学校の児童は、26日、市役所で地域の人と一緒に商品を販売しました。 梅の漬け込みについて学んでいるのは、新山小の三年生4人です。 26日は、新山梅協業組合のメンバーと一緒に、商品を販売しました。 販売したのは、中川村産の小梅を使った「梅づけ」と(200グラム390円)梅ジャム(200グラム470円)、しそジュースに梅ジュース(各150円)の4品です。 三年生は、5月から6月にかけて梅の漬け込みを体験した他、ジュースに使うシソを収穫しました。 昼時になると、児童の呼びかけで市の職員や来庁者が集まり買い求めていました。 新山小では、「活動を通して地域に対する理解を深めてほしい」と話していました。

-

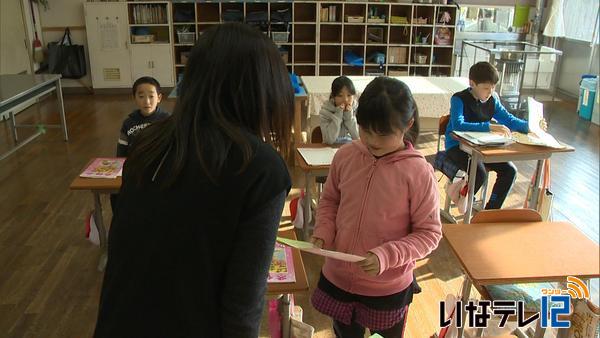

上伊那地域のトップをきって終業式

上伊那地域のトップを切って、26日、伊那市の伊那西小学校で2学期の終業式が行われました。 全校児童64人のうち、最も人数の少ない3年生の教室では、冬休みの目標や84日間の2学期のまとめを発表していました。 児童らは、2学期の初めにたてた目標とその結果がどうだったか1人ひとりまとめていました。 視聴覚室で行われた終業式では、2年生と5年生が2学期の学習を振り返りました。 2年生は、2学期の思い出や歌を披露しました。 5年生は、児童会を引き継ぐ決意を発表しました。 二木栄次校長は、「冬休みや3学期にがんばりたいことを決めて、それを実現するためにコツコツと努力を積み重ねてほしい」と話していました。 伊那西小学校の3学期は、来年1月10日からです。 なお終業式は、あすがピークとなっています。

-

歌会始の儀で小松美佐子さんの短歌が選ばれる

来年1月13日に皇居で行われる「歌会始の儀」で読み上げられる一般からの作品に、伊那市高遠町の小松美佐子さんの歌が選ばれました。 全国から集まったおよそ2万首の歌の中から10作品が決まり、そのうちの1つに小松さんの作品が選ばれました。 歌は、五七五七七の31文字でつくる短歌で、今年のお題は「野」です。 内容は当日まで公表できないということですが、去年12月に宇宙飛行士油井 亀美也さんが帰還した映像を見て強い感銘を受け、その感動を詠んだものだということです。 小松さんは、40代のころに10年ほど短歌を習ったということですが、今では俳句が中心となっています。 選ばれた作品は、五七五では収まり切れない思いを短歌にしたもので、今年詠んだ唯一の作品だということです。 「歌会始の儀」は、鎌倉時代から続くとされる天皇陛下主催の行事です。 当日は、天皇皇后両陛下の前で小松さんの歌が詠まれるということです。

-

弘妙寺に笑顔の門松

伊那市高遠町の弘妙寺に、正月用の縁起物飾り、門松が設置されています。 弘妙寺の本堂の入り口には、正月用の2つの門松が設置されています。 門松を作ったのは、寺の檀家で茅野市在住の北原時雄さんです。 寺の境内のマツと南天を使っています。竹の切り口部分が人の口に見えることから、人が揃って笑っていように見えると田中勲雄住職は話します。 門松は、来年1月10日頃まで設置されるということです。

-

Facebookで上伊那の魅力発信「信州伊那谷cafe」開設

上伊那観光連盟は、上伊那地域の魅力を地域住民が発信するFacebookのページ「信州伊那谷cafe」を開設しました。 13日は、伊那市のいなっせで行政関係者などが参加し説明会が開かれました。 「信州伊那谷cafe」は、上伊那地域の景色やグルメ、オススメの飲食店などを、フェイスブックを利用している一般の住民が発信するページです。 個々の目線で見つけた上伊那の魅力を、写真付きで投稿してもらい、情報を広く発信しようという狙いです。 すでにページは開設されていて、上伊那観光連盟では現在、情報を発信するサポーターを募集しています。 フェイスブックを利用していて、上伊那地域の情報発信に前向きな人を募集しているということです。 サポーターの申し込みは、専用のメールアドレスからできます。 申し込みの宛先 Ls@union-kamiina.jp (上伊那広域連合 リニア推進課)

-

伊那北小学校 警察や消防の仕事を体験

伊那市の伊那北小学校の児童が職業について学ぶ「伊那北小ハローワーク」が20日学校で行われ、児童が警察官や消防士の仕事を体験しました。 今年度4回目となる伊那北小ハローワークでは、伊那警察署・伊那消防署・伊那市役所の職員が講師を務めました。 伊那消防署のコーナーでは、人命救助について学びました。 工場で火事が起きた想定で、5人で1つのチームをつくり、3分以内に要救助者を助ける訓練を行いました。 トンネル内は狭くロープが張られているため、思うように身動きが取れません。 児童は苦戦しながら救出訓練に臨んでいました。 伊那消防署の井口哲弥さんは「私たちは“命”をとても大切に考え仕事をしています。命があってこそ夢は叶うものなので、自分と周りの人の命を大切にしてください」と話していました。 他に伊那警察署のコーナーでは、指紋採取の方法も学びました。 伊那北小学校では、1月に今年度のまとめとして夢新聞を制作する予定です。

-

正月用のフラワーアレンジ講座

伊那市高遠町の信州高遠美術館では、正月を迎える花を手軽に楽しんでもらおうと、フラワーアレンジメント講座が25日、開かれました。 フラワーアレンジメント講座は、6年前から毎年この時期に開かれていて、25日は、伊那市を中心に上伊那から25人が参加しました。 使ったのは、南天や松、菊など6種類で、美篶で園芸店を営む矢島修さんが指導にあたりました。 矢島さんは大きいものから先に挿し、後は周りを花で囲むようアドバイスしていました。 参加した主婦たちは、バランスを見ながら思い思いに花を挿していました。 毎年参加している主婦は「正月にふさわしい作品が出来ました。玄関に飾りたい」と話していました。

-

箕輪南宮神社 しめ縄取り付け

今年も残すところあと1週間となり、各地で新年を迎える準備が進められています。 箕輪町木下の箕輪南宮神社では、正月のしめ縄の取り付け作業が25日に行われました。 この日は、総代会の会員15人が作業にあたりました。 神社では、毎年12月27日に大祓を行っていて、2日前の25日にしめ縄を取り付けます。 南宮神社と、神社の跡地とされる木下の一の宮神社、木下北保育園の3か所に、合わせて17本しめ縄を取り付けるということです。 長いもので13メートルあり、会員は協力して取り付けていました。 箕輪南宮神社の二年参りには、毎年1,000人程が訪れるということです。 31日の午後10時頃からは、甘酒やお神酒が振る舞われるほか、縁起物の販売も行われる予定です。

-

西春近交通安全住民大会

11月に伊那市西春近で交通死亡事故が発生したことを受け、西春近交通安全協会は交通安全住民大会を、23日に開きました。 住民およそ100人が西春近公民館に集まり、安全確認の徹底、夜光反射材の着用などを盛り込んだ決意表明を確認しました。 西春近では、先月30日に軽自動車の単独事故により80代の男性が死亡する交通事故が起きています。 大会では、参加者が運転中にヒヤリとした体験を話しました。 ある男性は、「駐車場で駐車券を取ろうとしたらブレーキに置いていた足がずれてアクセルの上にあった。踏み込んでいたらと思うと恐くなった」と話していました。 西春近交通安全協会の平澤照男会長は、「協力して事故の起きない地区にしていきましょう」と呼びかけていました。

-

クリスマスイブ 菓子店賑わう

クリスマスイブの24日、伊那市内の洋菓子店は、クリスマスケーキを買い求める人たちでにぎわいました。 このうち、伊那市上牧の菓匠Shimizuでは、開店の午前10時を前に、20人ほどのスタッフがケーキ作りに追われていました。 この時期はホールケーキを12種類、ショートケーキ20種類を作っています。 一年で最も多くのケーキを作るということで、その数は千個以上になります。 ショーケースには様々な種類のケーキが並べられました。 開店を前にスタッフが集まり、販売や予約の注意点を確認しあいます。 午前10時、開店と同時に次々と客が来店し、店内はにぎわっていました。 親子連れで来店する客も多く、子どもたちは嬉しそうにショーケースを覗いていました。 菓匠Shimizuのケーキ作りのピークは25日まで続きます。

-

ガールスカウト フリーマーケット

伊那市と南箕輪村の子どもたちが所属するガールスカウト第26団は伊那市の伊那公民館でフリーマーケットを18日開きました。 会場には、手づくりの小物や、家庭で不要となった洋服などが並んでいました。 このフリーマーケットは、一般の人達にガールスカウトについて広く理解してもらうと共に、自分たちの手で運営費を集めようと毎年この時期に開いています。 今回は、熊本地震の被災地を応援するコーナーが設けられました。 コーナーでは、熊本市在住でかつて26団に所属していた女性が支援のお礼として贈ったアクセサリーや洋服などが販売されていました。 団委員長の平澤恵美子さんは、「子供たちには、将来の糧となるよう、多くの経験をつんでもらいたい」と話していました。

-

小学生対象 子ども書き初め教室

小学生を対象にした子ども書き初め教室が、23日、伊那市のいなっせで開かれました。 教室には、上伊那の小学3年生から6年生までのおよそ50人が参加しました。 上伊那地域の指導者でつくる書晋会のメンバー10人が、子ども達を指導しました。 書く文字は、「新たな決意」や「正月の朝」など、それぞれの学校で課題として出されたものです。 小学生たちは、ハネやはらいのコツ、文字のバランスなどアドバイスを受けていました。 書晋会では、「書き初めで気持ちを新たにして、年の初めを迎えてほしい」と話していました。

-

東京農業大学の学生が酒造り学ぶ

東京農業大学の学生が、伊那市西町の酒蔵漆戸醸造で、泊まり込みで日本酒造りを学んでいます。 実習に訪れているのは、東京農業大学 応用生物科学部 醸造科学科3年生の松本侑之さんと水野夏実さんの二人です。 24日は、蒸した米や麹などを発酵させた「もろみ」を混ぜる、櫂入れ(かいいれ)の作業を行いました。 櫂入れ(かいいれ)は毎日行う作業で、発酵の進み具合によってもろみの様子は日々変わっていくということです。 社長の漆戸正彦さんと弟の貴彦さんが東京農業大学の卒業生であることが縁で毎年受け入れています。 実習は14日から2週間で、米を洗う作業から、絞って瓶に詰めるまで、酒造りのすべての工程を体験します。 指導した漆戸貴彦さんは、「発酵の状態がわかるように感覚を磨き、将来に生かしていってください」と話していました。 大学生の実習は27日までです。

-

通り町商店街でクリスマスマーケット

伊那市の通り町商店街でクリスマスマーケットが24日に行われ、訪れた人たちがクリスマスの飾り物などを作って楽しみました。 通り町にある商店の前にワークショップのスペースが設けられました。 内山金物店の前では、親子連れがサンタクロースの置き物を作っていました。 クリスマスマーケットは商店街の有志が初めて行ったものです。 地域に伝わる文化や知恵を伝えていく商店街本来の役割を、商業的なクリスマスイベントではなく心温まるイベントで伝えていこうと企画しました。 家具などを販売している伊原商店には特設ステージが設けられ、ジャズライブが行われました。 訪れた人たちは、商店街でのクリスマスのひと時を楽しんでいました。

-

歌舞劇団田楽座 年末恒例のもちつき大会

伊那市富県の歌舞劇団田楽座は、地域の人たちと一緒に年末恒例のもちつき大会を、24日に開きました。 地域住民など約60人が集まりました。 フランスから伊那市に観光に来ていた男性も手ほどきを受けて、初めてのもちつきに挑戦しました。 田楽座では20年程前から全国で応援してくれているファンともちつきをしていて、2、3年前からはフェイスブックで知った地元住民も訪れるようになりました。 20キロのもちをついた後、きなこやあんこで味付けして味わいました。 田楽座では、「地域の人たちと顔見知りになり、気軽に足を運んでもらえるようにしていきたい」と話していました。

-

箕輪町 南信工科短大 学生に助成金

箕輪町は、移住・定住策として、箕輪町に住み南箕輪村にある南信工科短期大学校に通う学生に対して月1万円の助成を行っています。 箕輪町は、今年度から、箕輪町に住み、南信工科短大に通う学生に対して、毎月1万円の助成金を給付しています。 県外から進学した学生でも、箕輪町に住んでいれば給付を受けることができ、移住定住につなげようと、工科短大が開校した今年度からスタートしています。 地域の教育機関に特化した助成金で、こうした取り組みは、箕輪町のみが行っている事業です。 現在、箕輪町内から南信工科短大に通っている学生は1人で、助成金を利用しているということです。

1011/(月)