-

南箕輪中学校3年 出羽澤茜さん バレーボール全国出場

南箕輪村の南箕輪中学校3年の出羽澤茜さんは、25日から大阪市で開催される第30回全国都道府県対抗中学バレーボール大会に、県代表選手として出場します。 22日は、出羽澤さんが村役場を訪れ、唐木一直村長に大会の出場を報告しました。 出羽澤さんは南箕輪中学校の3年生で、バレーボールをやっていた両親の影響で小学校2年生の時に始めました。 現在は南中バレーボール部のキャプテンを務めていて、ポジションはセッターです。 県代表には、県内から12人が選ばれました。 長野県チームは昨年度、この大会で優勝したということです。 出羽澤さんは「今まで練習してきた力をコートで全て出しきって活躍できるよう頑張りたい」と話していました。 唐木村長は「体調を万全にして県代表として頑張ってください」と激励しました。 出羽澤さんが出場する第30回全国都道府県対抗中学バレーボール大会は25日から大阪市で開かれる予定で、まずは千葉県と滋賀県のチームと対戦することになっています。

-

感染性胃腸炎 警報レベルを上回る

伊那保健福祉事務所は、上伊那で今月12日から18日にノロウイルスなどの感染性胃腸炎に感染した人は22人で、警報レベルの20人を上回ったと22日に発表しました。 伊那保健福祉事務所によりますと、1週間あたりの患者数は過去5年で最も多く、特に3歳から6歳の子どもの感染が多い状況だということです。 患者の便や嘔吐物には大量のウイルスが含まれ、手洗いが不十分だと人の手を介して口に入り感染するということです。 また、感染していても症状がないままウイルスを排出していることもあり、注意が必要だとしています。 予防のポイントとして ●外から帰ったら石鹸でよく手を洗うこと。 ●感染した人の便や嘔吐物には触れないこと。 ●カキや二枚貝はよく加熱して食べること。 などを呼びかけています。

-

菌類・微生物ダイナミズム創発研究センター発足

きのこなどの菌類と微生物分野の研究をすすめる「菌類・微生物ダイナミズム創発研究センター」が今年10月に信州大学で発足し、22日、南箕輪村の農学部キャンパスでキックオフシンポジウムが開かれました。 信州大学では、平成26年に次世代を担う研究所を設置し、今年期待されるグループ5つを今年選定しました。 そのうちの1つが「菌類・微生物ダイナミズム創発研究センター」で、今年10月に発足しました。 きのこや微生物分野で研究をすすめる若手研究者を中心に組織されています。 3つの分野に分かれて研究を推進し、次世代の研究を牽引するとともにワンランク上の研究を目指すとしています。 キックオフシンポジウムでは、センター長の下里剛士准教授が概要を説明しました。 下里准教授は「若い研究者のダイナミズム、内に秘めた力発揮してもらい、本気の共同研究をすすめていきたい」と話しました。 シンポジウムでは記念講演や部門の紹介などが行われました。

-

伊那西高校合唱コンクール

伊那西高校の合唱コンクールが、22日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 合唱コンクールでは、1年生から3年生までの全クラス18クラスが歌を披露しました。 クラスの団結を深めようと毎年行われています。 コンクールでは、課題曲と自由曲の2曲をそれぞれが歌いました。 審査の結果、3年1組が1位となりました。

-

上の原保育園クリスマス会

伊那市の上の原保育園で、恒例のクリスマス会が22日、開かれました。 明かりを消したリズム室に、職員扮する女神様と、星の飾りをつけた年長児が入ってきました。 年長児一人一人が、手にろうそくを持ち、明かりをともしてもらいました。 火が消えてしまわないように、慎重にろうそくを持っていました。 女神さまがよい子になれますようにとおまじないをかけると、園児らは目をつぶってお祈りしていました。 そして、サンタクロースが登場すると子供たちは大喜びです。 サンタさんに「どこに住んでいますか」「今何歳ですか」などと質問していました。 サンタさんに扮しているのは、収穫祭などで交流している地元の酒井 公雄さんです。 子供たち一人一人にプレゼントを手渡し写真撮影していました。 上の原保育園の未満児から年長まで153人全員がプレゼントを受け取りました。 なお、伊那市内のすべての保育園で22日までにクリスマス会がひかれました。

-

高遠高校英語部が小学生と交流

伊那市高遠町の高遠高校の英語部は22日、クリスマスにちなんで高遠小学校の児童と交流しました。 高遠高校の英語部が、校外で活動するのは今回が初めてです。英語部では、毎週1回放課後に活動しています。高校生は、サンタに扮して雰囲気を盛り上げます。 今回の交流のために、準備を進めてきました。 交流したのは、高遠小学校の6年生38人です。 3つの英文から選んでクリスマスカードを書きました。 小学校でも英語が必修となっていて、週に1回授業があります。英文の内容がわかる小学生が発表しました。 そのあと、気に入った文を選んで、家族にあててカードを書いていました。 高遠高校のALTでカナダ出身のブランドン・リンドバーグさんも、小学生に英語で話しかけていました。 最後に、プレゼントが用意され、英語で自己紹介と何が好きかを高校生に伝えて受け取っていました。 英語部の加藤 千景教諭は、「高校生と小学生の距離が近く交流できた。英語の楽しさが伝わったらうれしい」と話していました。

-

市民の健康づくりをサポート

市民の健康づくりをサポートする伊那市健康応援ポイント事業の公開抽選会が21日伊那市役所で開かれました。 この事業は伊那市総合型地域スポーツクラブが市の委託を受けて行っているもので今回で2回目となります。 抽選会では白鳥孝伊那市長らが応募券をひいていました。 スポーツイベントへの参加や食育に関する活動を行うことなどによりポイントがたまるもので昨年度より371件多い626件の応募がありました。 市内のスポーツ店や飲食店12店舗が協賛していて最高賞は2万円分の商品券が当たります。 伊那市総合型地域スポーツクラブでは「この事業を市民が健康に対する関心を高めるきっかけにしていきたい。」と話していました。 なお当選者には年内に賞品が発送されるということです。

-

冬至 みはらしの湯でゆず湯

冬至の21日は、伊那市のみはらしの湯でゆず湯のサービスが行われました。 みはらしの湯では冬至にゆず湯に入ると風邪をひかないなどのいわれから毎年露天風呂でゆず湯のサービスを行っています。 露天風呂には、静岡産のゆずが入れられ訪れた人たちは香りを楽しみながら湯につかっていました。

-

泉石心さん 信州高遠美術館で個展

伊那市の書家で、高遠高校で書道を教えている泉石心さんの作品展が、信州高遠美術館で開かれています。 会場には、書や篆刻、硯など泉さんの作品およそ320点が並べられています。 泉さんは、中学校時代に当時の校長から指導を受けたことがきっかけで書の道に進みました。 大学卒業後は、県内の高校に勤務しながら作品を製作しています。 こちらの作品「龍虎」は、青い墨「青墨」で書かれていて、墨の飛ばし方や色の美しさが目を引きます。 他に、20年ほど前から取り組んでいる県の伝統工芸品で辰野町の特産品「龍渓硯」も展示しています。 石の表面に付着する鉄分によって赤褐色になるのが特徴で、自然の形を活かした作品だということです。 作品展は、来年2月5日まで、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。 1月30日には、ギャラリートークを予定しています。

-

山紫プレミアム 22日限定販売

伊那市が信州大学と連携して作ったやまぶどうワイン「山紫」のワンランク上のプレミアムが22日から限定販売されます。 21日は、伊那市役所で白鳥孝伊那市長と醸造した伊那ワイン工房の村田純さんが山紫プレミアム完成を発表しました。 山紫プレミアムは、フランスから輸入した木の樽で2か月間寝かせて作った事が特徴です。 仕込みから出荷まで14か月かけ熟成させ、ラベルは東京芸術大学美術部に依頼するなど、こだわりを持って作られました。 720ミリリットル入りは70本の限定出荷で、瓶にはシリアル番号が入っています。 価格は4,000円で一般の山紫より1,500円高い価格設定となっています。 山紫プレミアムは22日から、市内の酒店で販売されます。

-

伊那市・JA・森林組合・東京農業大学 包括連携協定 締結へ

伊那市とJA上伊那、上伊那森林組合は東京都世田谷区にある東京農業大学と包括連携協定を結びます。 これは21日、市役所で開かれた定例記者会見で白鳥孝伊那市長が報告したものです。 白鳥市長は、協定の締結により伊那市内で農業や林業の実習の場を提供したいとしていす。 また、将来的には伊那での就農による若者の移住や、大学でのイベントで伊那市をPRしたいとしています。 協定の調印式は27日に東京農業大学で行われる予定です。

-

春の高校伊那駅伝中継所 みぶの里に記念碑建立

今年3月の春の高校伊那駅伝から男子の第2中継所となった伊那市美篶の複合福祉施設みぶの里に記念碑が建立され21日に除幕式が行われました。 記念碑には「激走 みぶの風にのって」と刻まれました。伊那市高遠町の藤沢川の支流の石で、市内で石材店を営む北原勝一さんが提供しました。 台座には三峰川の石が使われました。 みぶの里は伊那市美篶下県にあります。 今年の大会から男子第2中継所が霞堤防からみぶの里に変更になった事から「記念碑を建ててはどうか」と地元住民から提案があり建立する事になりました。 伊那市の北原秀樹教育長は「施設を開放し、地域をあげての応援がありがたい」と感謝していました。 来年の春の高校伊那駅伝は3月19日に開催される予定で、男子は40回の記念大会となります。

-

伊那市新山地区の協力で上農高校が鹿肉商品開発

地域の特産品づくりに取り組んでいる伊那市の新山定住促進協議会などの協力で上伊那農業高校が開発した鹿肉の加工商品がこのほど完成し、21日に学校で販売されました。 商品名は「でぃあでぃあ」で、上伊那産の鹿肉を使用しています。 味噌や醤油で味付けした大和煮タイプと、スモークしたジャーキータイプの2種類です。 21日に上伊那農業高校で開かれた「農業の魅力発見セミナー」で数量限定で販売されました。 上農高校の畜産班は、新山地区の鹿を譲り受け学習に使用してきた事などが縁で、県の補助金を受けて新山地区が行っている「集落 再熱 モデル地区支援事業」に関わる事になりました。 そこで生徒が鹿を使った特産品開発を提案し、補助金を活用して商品化する事になったという事です。 21日のセミナーで商品化までの活動の様子を発表しました。 調理方法を研究した結果、低温でボイルする事で鹿肉を柔らかくする事に成功したという事です。 上農高校畜産班の鹿肉商品「でぃあでぃあ」は、一袋400円で、今後、学校のイベントなどで販売する予定です。

-

病児・病後児保育施設 来年中の完成目指す

伊那中央行政組合は、伊那中央病院内の保育施設の近くに病児・病後児保育の施設を平成29年中に建設し、定員を6人で開始することなどを20日開かれた組合の全員協議会で報告しました。 施設は、伊那中央行政組合が主体となり国や県などの交付金を利用し建設するものです。 伊那中央病院近くの院内保育所の敷地内に延べ床面積100㎡の施設を整備する計画です。 定員は6人でスタートし、利用状況を見ながら最大10人程度にするとしています。 利用料金や利用条件などは、今後、組織市町村と協議することになっています。

-

田舎暮らしモデル住宅 宿泊体験好調

伊那市が移住定住を目的に去年新山地区に建設した田舎暮らしモデルハウスの宿泊体験が好調です。 田舎暮らしのモデルハウスは、去年12月に、田舎暮らしモデル地域に指定されている新山地区に建設されました。 建物は木造2階建てで上伊那産の木材が使われています。 今年の5月から3泊4日間の宿泊体験の受け入れを行っています。 伊那市によりますと、19日までに宿泊体験をしたのは20世帯 52人で、このうち3世帯が伊那市に移住したということです。 宿泊体験以外に、地域おこし協力隊の活動の拠点として、また地域の子育て中の母親の交流の場としても使われています。 新山地区で活動する地域おこし協力隊の金子靖子さんは、「思っていた以上の利用者があった」と1年を振り返ります。 今年8月にモデルハウスに宿泊体験をした、島内さん夫婦。 景色や空気、人の温かさに触れ今年11月に東京から伊那への移住を決めました。 伊那市によりますと来年1月以降も宿泊体験の予約が入っているということで今後も、県内外にPRし移住定住に取り組んでいくとしています。

-

「このまち いいな」DVD完成

伊那市のオリジナル介護予防体操「このまちいいな」のDVDが完成し市役所で20日、お披露目されました。 20日は、介護予防体操の教室の活動をサポートする「いきいきサポーター」のメンバーたちが市役所を訪れ白鳥孝市長に報告しました。 DVDは合併10周年を記念して作成したもので、歌は伊那市出身で観光大使の歌手湯沢かよこさんに依頼しました。 この曲に合わせ、健康運動指導士の2人が体操の振付を行い、10月に高遠町で開かれた教室の発表会で披露しました。 20日は、完成したDVDを流しながら白鳥市長の前で発表しました。 体幹を鍛えたり脳トレに効く動きを取り入れ、テンポに合わせやすい振付にしたということです。 DVDは、50枚作り、市内各地で行われている教室に配りました。 白鳥市長は「みなさんの力を借りて歌と体操を各地区で広めていただきたい」と話していました。 DVDは市役所でも貸出をしています。 伊那市では「多くの方に振付を覚えてもらい介護予防につなげていきたい」としています。

-

生徒が制作した酉の大絵馬 春日神社に奉納

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校と伊那中学校の生徒が描いた来年の干支「酉」の大絵馬が20日、春日神社に奉納されました。 絵馬の奉納は、伊那弥生ヶ丘高校と伊那中学校が春日神社に近いことから、春日神社の伊藤光宣宮司の呼びかけで行われたものです。 伊那弥生ヶ丘高校の絵馬には、クジャクが羽を広げている様子が描かれています。 伊那中学校の絵馬には、正月のめでたさを表した富士山とニワトリが描かれています。 大絵馬の奉納は、生徒達に日本の歴史や風習を身近に感じてもらおうと去年から行われています。 春日神社では、大晦日や二年参りに多くの参拝者が訪れ賑わうということで、去年から今年にかけて飾った申の大絵馬も参拝者に好評だったということです。 酉の大絵馬は春日神社の拝殿に飾られるということです。

-

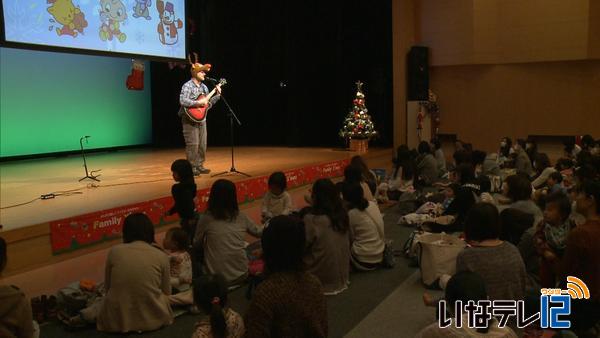

未就園児と家族対象のクリスマス会

未就園児とその家族を対象にしたクリスマス会が、20日伊那市のいなっせで行われました。 クリスマス会では、クリスマスにちなんだ歌や手品が披露されました。 このうち、箕輪町在住の英会話講師ディーンさんは、ギターを弾きながらクリスマスソングを歌いました。

-

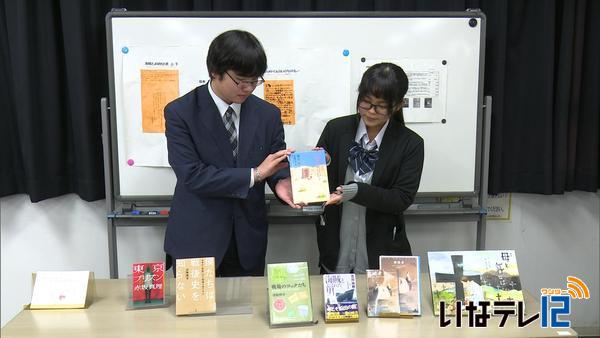

読書大賞に「アハメドくんのいのちのリレー」

上伊那の高校生でつくる図書館協議会が選ぶ読書大賞に「アハメドくんのいのちのリレー」が選ばれました。 この本は諏訪中央病院名誉院長の鎌田實さんが書いたものでノミネートされた7作品から選ばれたものです。 読書大賞は上伊那高等学校図書館協議会のメンバーが「戦後」をテーマに18日、伊那市のいなっせで投票し決めたものです。 内容は戦争状態にある相手国の兵士に息子を撃ち殺された父親が、死にかけている相手国の少女に息子の心臓を提供したというものです。 鎌田さんはこの本のノミネートを受け「人間はすごいなと思った。心を持った生き物、人間が好きだ」などとする自筆のコメントを協議会に送っています。 協議会ではこの本が読書大賞に選ばれたことを報告する手紙を鎌田さんに送ることにしています。

-

伊那市御園の二七の会 1年を振り返る納会

伊那市御園の住民有志でつくる二七(ふな)の会は、鮒を育てて交流を深めた1年間の活動を振り返る納会を16日に行いました。 メンバー12人が御園公民館に集まり納会を行いました。 二七の会は、今年5月に鮒を田んぼに放して育て8月に甘露煮にして味わいました。メンバーが小学生だった昭和30年代頃までは天竜川の支流で魚を取って食べていたという事で、昔を思い出しながら親睦を深めようと6年ほど前から行っている取り組みです。 今年は例年より6キロほど多い26キロを収穫しました。 伊藤邦人会長は「今年は皆の協力で沢山の鮒を収穫する事ができた。団結も深まったと思う」と今年を振り返りました。 二七の会の来年の新しい会長には、御子柴渉さんが選ばれました。来年は28キロの収穫を目標に活動するという事です。

-

ローメンZUKUラブが上農生に感謝状

伊那ローメンZUKUラブは、B1グランプリに協力してもらったお礼に、南箕輪村の上伊那農業高校の生徒に19日、感謝状を手渡しました。 この日は、ZUKUラブの中川義徳会長が上農高校を訪れ、生徒に感謝状を手渡しました。 今月東京で開かれたB1グランプリでは、ローメンに使うキャベツの提供や、PR活動などを園芸科学科・植物育樹コースの生徒に協力してもらいました。 大会当日は、生徒たちが店頭に立って客の呼び込みや、伊那市のPRをしました。 大会に参加したある生徒は「ローメンや伊那市のことをこんなに考えたことはなかった。他の地域の人たちにしっかりPRできたと思う」と話していました。 中川会長は「イベントを通じて、伊那市やローメンを誇りに思ってもらうきっかけになればうれしい」と話していました。 ZUKUラブでは今後、パネルの製作をしてもらった高遠高校の生徒にも感謝状を渡すことにしています。

-

三洋グラビアが南信工科短大に液晶パネルを寄贈

伊那市西箕輪で包装用フィルムパッケージの企画・製造などを行う三洋グラビア㈱は19日、南箕輪村の南信工科短期大学に学校情報などを表示する液晶パネルを寄贈しました。 寄贈されたのは40型の液晶パネルで、短大のイベントスケジュールや学校紹介動画などを表示することができます。 この日は、三洋グラビアの原敬明(けいめい)社長が短大を訪れ、大石修治校長に目録を渡しました。 三洋グラビアでは、来年の創業60周年にあわせて、新たに製版工場を建設しています。 今回はそれに伴って発行した八十二銀行の地方創生応援私募債で地域に貢献しようと、技術者育成を進める南信工科短大にパネルを寄贈しました。 原社長は「広く短大のことを知ってもらって、地元に良い人材がたくさん残ってくれればうれしい」と話していました。 大石校長は「地域の期待に応えられるようスペシャリストを育成していきたい」と感謝していました。

-

西箕輪保育園児が「〆の子」づくりに挑戦

伊那市西箕輪のみはらしファームの新年用の「〆の子」づくりが19日、西箕輪保育園で行われました。 この日は、年長園児およそ40人がみはらしファームの職員に教わりながら〆の子づくりに挑戦しました。 〆の子は、しめ飾りにつける飾りのひとつで、20本ほどのワラをねじって束にしたものです。 みはらしファームでは、毎年西暦と同じ数だけ〆の子を園内に飾り付けていて、今年は2017本の〆の子を、保育園児や中学生に体験してもらいながら作製しています。 園児たちは、手伝ってもらいながらワラをねじって〆の子を作っていました。 山崎富子園長は「体験を通じて日本の伝統を知ってもらい、新しい年をワクワクして待つこの時期の気持ちを感じてもらいたい」と話していました。

-

大芝いちご園 出荷始まる

南箕輪村大芝の大芝いちご園ではいちごが色づき始め、出荷が始まっています。 ハウス内では、毎年富山県から買いに来るという常連客に販売するいちご24パック分を収穫していました。 大芝いちご園では、5棟のハウスでいちごを育てています。 いちご園の代表の武村淳一さんは、甘いいちごの栽培にこだわっていて、糖度が高く酸味の少ない「章姫」だけを育てています。 また、苗を植える土を最小限にすることでいちごにストレスがかかり甘くなるということです。 ここ数日の寒暖差で甘みが増し、例年以上に期待できると話します。 出荷のピークは年明けからで、上伊那のスーパーの生産者コーナーで購入できる他、直接販売も行っているということです。 年内は、1パック700円となっています。 (電話 090-2219-1425)

-

い~な音楽祭

伊那市内の合唱団が出演するい~な音楽祭が18日、伊那文化会館で行われました。 い~な音楽祭には、市内の合唱団や中学校・高校の合唱部など24団体、およそ70人が出演しました。 音楽を通じて交流を深めようと、出演する合唱団で作る実行委員会が毎年開いているものです。 振付をしたり、小道具を使って盛り上げるグループもありました。 最後には、参加者全員で永六輔さん作詞の「見上げてごらん夜の星を」を歌いました。 実行委員会では、「それぞれの団体の特徴が出ていて、一年の総まとめとしてふさわしい演奏会になった」と話していました。 この演奏会の模様は、来年1月2日からご覧のチャンネルで放送します。

-

女性活躍を推進 職員意識向上研修会

今年4月に国の女性活躍推進法が施行されたことを受け、伊那市は女性職員の意識向上を図る職員研修会を、19日、伊那市役所で開きました。 研修会では、前の新宿区長の中山弘子さんが話をしました。 中山さんは、昭和42年に東京都庁に入庁し、平成14年からは東京23区で初の女性区長として3期12年新宿区長を務めました。 中山さんは、「重要な立場に就き事業の意思決定に携わるのは楽しいこと。困難や苦労もあるがやり終えた時の達成感を感じてほしい。恐がらずに色々な仕事に挑戦してください」と呼びかけていました。 研修会には、今年8月に策定された伊那地域定住自立圏共生ビジョンに基づき、箕輪町、南箕輪村の職員も参加しました。 ある女性職員は、「補助的な業務で満足していたが、男性と同じところを目指さなければならないと感じた」と話していました。

-

手良支所・公民館 完成祝う

伊那市手良の新しい支所と公民館が完成し、19日に開館式が行われました。 19日は、関係者がテープカットを行い、開館を祝いました。 建物は、旧手良公民館の北西に建てられました。 鉄筋コンクリート造の平屋建てバリアフリー構造で、延床面積は902平方メートルです。 定員120人の講堂の他、公民館活動に使える研修室や調理実習室があります。 これまでこの場所にあった図書室も併設されました。 建設にかかった事業費は3億4,500万円で、およそ8割を国の交付金と合併特例債で賄うということです。 開館式で白鳥孝市長は、「公民館活動や生涯学習、地域の歴史を学ぶ講座など3世代が集える場所になることを期待します」と挨拶しました。 建物の愛称は「てらとぴあ」で、理想郷を意味するユートピアと手良地区を掛け合わせた造語だということです。

-

平成29年の上伊那の米生産目標 2万8,049トン

平成29年に上伊那で生産する米の目標数は2万8,049トンとなり、今年に比べて221トン少なく4年連続の減少となりました。 県農業再生協議会上伊那地方部の総会が、19日、JA上伊那伊那支所で開かれ、来年の米の生産目標数が決定しました。 上伊那の平成29年の米の生産目標数は、今年より221トン少ない2万8,049トンです。 市町村別では、伊那市が1万1,996トン、箕輪町が2,290トン、南箕輪村が1,521トンとなっています。

-

オリンピックテーマに躍動感あふれる新体操

伊那市と塩尻市の新体操教室ポーラスターの発表会が18日伊那市民体育館で開かれました。 今回で25回目となる発表会には教室に通う子どもたち約100人が出演しました。 今年のリオデジャネイロオリンピックにちなんで「オリンピック ブラジル」をテーマに躍動感あふれる演技が披露されました。 発表会ではほかに伊那教室唯一の6年生、古庄なつ美さんがソロで演技をしました。 母親がブラジル出身の古庄さんは小学校の6年間新体操を学んできたということです。 幼児、1年生の部では子どもたちが母親と一緒にポンポンを使った演技を披露していました。 代表の橋爪みすずさんは「25回の節目を迎えることができ感謝しています。今年は高校生に続けとジュニアの選手たちががんばった1年でした。」と話していました。

-

「おせち料理」で食文化と伝統行事まなぶ

おせち料理を通して、親子で食文化や伝統料理について学ぶ講座が18日伊那市のいなっせで開かれました。 講座では、田作りやなます、栗きんとんに加え炊飯器で調理するローストビーフを作りました。 講師は駒ケ根市で飲食店を営み、日本調理師会の食育指導員の資格を持つ、稲垣孝俊さんが務めました。 稲垣さんは、「田作りはフライパンで煎ると香ばしくなり食べやすくなる」事や「なますはしっかりと塩もみをすると、野菜の灰汁が出て美味しくなる」など調理のポイントをアドバイスしていました。 また、田作りは良い稲が育つよう願い、栗は勝ち栗にちなんでなど、昔の人は良い年になるよう願いを込めて食べていたという事です。 講座には伊那市を中心に7家族が参加し、子供たちは母親や祖母と一緒に調理をしていました。 この講座は、食をとおして日本の文化や風習について学ぼうと今年度から開催されています。 次回は、来年2月に桃の節句をテーマに開催する予定です。

1011/(月)