-

ボアルース長野が子供たちを指導

伊那少年サッカースクールの練習に今日、長野市の社会人フットサルチームのメンバーが訪れ、子どもたち指導しました。 3日は、伊那市民体育館メインアリーナで練習が行われ、長野市の社会人フットサルチーム「ボアルース長野」のメンバー4人が、子どもたちを指導しました。 ボアルース長野は、去年の北信越リーグで優勝したチームで、子ども向けにサッカーの指導をしていることから、伊那少年サッカースクールが依頼しました。 1年生から3年生までのクラスでは、ボアルースのメンバーがゴールキーパーとなり、一緒にミニゲームを楽しんでいました。 伊那少年サッカースクールでは、「こういった機会を通じて技術向上につなげていきたい」と話していました。

-

箕輪町功労者表彰受賞者が記念品を贈呈

今年度箕輪町から功労者表彰を受賞した3人が2日、町に記念品を寄贈しました。 記念品を寄贈したのは交通安全功労の唐澤利夫さん。 社会福祉功労の小平孝美さん。農業振興功労の市川隆男さんの3人です。 役場の業務に役立ててもらおうとホワイトボード2台を町に贈りました。 白鳥政徳町長は「会議や災害時の情報共有など有効に活用させていただきます。」と感謝していました。 功労者表彰は各分野で町政発展に貢献した人に贈られるもので先月3日に表彰式が行われました。

-

伊那市荒井区が「しめ縄作りを楽しむ会」

手作りのしめ飾りで新しい年を迎えようと伊那市の荒井区は「しめ縄作りを楽しむ会」を3日にいなっせで開きました。 区民30人が参加し正月用のしめ縄を作りました。 講師は今年から73歳の北原文明さんが務めます。 30年以上続く荒井区のしめ縄作りを楽しむ会で3代目の講師となります。 北原さんは、地域のお年寄りから教わり30年以上前からしめ縄を作っているという事です。 参加者は、北原さんのアドバイスを受けながら縄を綯っていきました。 最後におかめと扇子、御幣を飾り付けて完成です。 それぞれ持ち帰り正月に玄関に飾ります。 荒井区では「この1年を振り返って新しい気持ちで新年を迎えたい」と話していました。

-

第13回伊那市民芸術文化祭

伊那市内の文化、芸術団体のこの1年の活動の成果を発表する「伊那市民芸術文化祭」が3日からいなっせを会場に始まりました。 会場には、写真やちぎり絵、生け花など19の個人や団体が作品を展示しています。 伊那市民芸術文化祭は、市内で活動している団体や個人ならだれでも参加できる、総合的な芸術文化の祭典です。毎年この時期にNPO法人伊那芸術文化協会が行っていて今年で13回目です。 一般の参加者にも日本の文化や芸術に触れてもらおうと無料の体験コーナーも設けられました。 お茶席では、表千家茶の湯会のメンバーが抹茶を振る舞いました。 また、生け花の体験コーナーではアルストロメリアなどを使って簡単にできる生け花を参加者が体験していました。 ホールでは日本舞踊などのステージ発表も行われました。 伊那市民芸術文化祭は4日までいなっせで行われています。

-

サン工業が信州高遠美術館で年末ジャスコンサート

伊那市西箕輪の金属表面処理加工業、サン工業㈱は年末ジャズコンサートを伊那市高遠町の信州高遠美術館で3日に開きました。 社員や地域住民など150人が会場を訪れ、広島を拠点に活動しているプロのミュージシャンによるジャズの演奏を楽しみました。 サン工業の約100人の正社員の平均年齢は32歳で若いうちから様々な文化や芸術に触れ世界観を広げていこうと、社員教育の一環で毎年12月に開いているコンサートです。 川上健夫社長は「この1年を振り返り来年への活力になるコンサートにしたい」と話していました。

-

伊那市で交通死亡事故1件に

11月30日に軽乗用車の単独事故で重傷となっていた80代の男性が今日死亡しました。 伊那市では、今年交通死亡事故はありませんでしたが、この事故により1件となりました。 伊那警察署の発表によりますと、亡くなったのは、伊那市に住む80代の男性です。 先月30日、伊那市西春近で、軽自動車運転中道路わきの電柱に衝突し、脳内出血の重傷となっていましたが、今日死亡しました。 この事故により、伊那市の今年の交通死亡事故が1件となります。 伊那市では、昭和35年以来の年間死亡事故ゼロをめざしていました。 伊那署では、「夕方の交通事故が増加傾向にあるので、車は早めにライトを点灯し、歩行者は夜光反射材を身に着け、事故防止に努めてほしい」と話していました。

-

美篶小児童が長~い寒天ゼリーでギネス挑戦

伊那市の美篶小学校の4年生の児童とその保護者が、「世界一長い寒天ゼリー」のギネス世界記録に3日挑戦しました。 美篶小学校の体育館には、牛乳パックで作った長さおよそ80メートルの型が用意されました。 130キロの寒天が用意され、子どもたちはそれぞれ寒天を溶かし、型に流し入れていました。 ギネス世界記録への挑戦は、親子レクの一環で行われました。 地域の名産品でギネスに挑戦しようと、保護者が中心となり計画しました。 「世界一長い寒天ゼリー」の挑戦はこれまでになく、幅2センチ、厚さ2.5センチ、長さ50メートル以上の寒天ができれば成功となります。 寒天が固まると、測量士が長さを計測しました。 長さは79メートル25センチでした。 型を取り外し、切れている部分がないか確認します。 動画で出来上がったゼリーを撮影していました。 今後、動画などをそえて記録を申請します。 認定されたかどうかの結果は半年後になるということです。

-

古田人形芝居保存会 新演目披露

箕輪町の伝統芸能、「古田人形芝居」の定期公演が3日、箕輪町文化センターで行われました。 古田人形芝居保存会は、10年ぶりに新しい演目を披露しました。 披露したのは「壺坂観音霊験記沢市内の段」です。 盲目の夫沢市(さわいち)と、目が見えるように毎晩観音様に祈る妻、お里の夫婦愛を描いた作品です。 毎晩家を出ていく妻が浮気をしているのではないかと疑った沢市に、お里が真実を話します。 町内有志でつくる古田人形芝居保存会は、この演目を3年間かけて準備してきました。 平成25年度から28年度まで町からの交付金があり、人形を新調したことをきっかけに新しい演目に挑戦することにしました。 3年間かけて道具をそろえ、その間、演目の映像を見て物語について勉強してきました。 人形遣いは、若手を中心に、ベテランがそれを指導してきました。 この演目は「内の段」と「山の段」があり、保存会では3年ほどかけて山の段も披露できるようにしたいということです。

-

柿木さん社会教育功労者表彰

文部科学大臣が表彰する社会教育功労者表彰を受賞した伊那市高遠町藤沢の柿木眞一さんが、1日、市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞を報告しました。 社会教育功労者表彰を受賞した柿木(かきのき) 眞一(しんいち)さん83歳です。 柿木さんは、高遠町の国立信州高遠青少年自然の家ができた平成4年から24年間にわたり、ボランティアとして指導員を務めてきました。 主に、土粘土をこねて、素焼きしてつくる土笛の指導を行ってきました。 長年の功績が認められ、今回社会教育功労者表彰を受賞しました。 白鳥市長は、「今後も土笛の指導を続けてほしい」と話していました。

-

太陽光発電設備設置などガイドライン見直し

太陽光発電設備などの設置に関して事業者と住民が円満な関係を構築するため伊那市は、設備設置に関するガイドラインの見直しを進めています。 2日伊那市役所で伊那市環境審議会が開かれガイドライン見直し案が説明されました。 太陽光発電設備などの設置については事業者と住民とのトラブルが発生したり、事業内容、地元説明会の状況について市が確認する仕組みが曖昧なことが課題となっています。 見直しによる新たなガイドラインでは事業概要が明らかになった時点で市と事前協議をすることが明確化されています。 また説明会開催により市民や地権者の十分な理解を得ることや、土砂災害警戒区域などでの設置を避けることなどが盛り込まれています。 委員からは「急傾斜地での設置は避けることとあるが数値を条文に入れることは難しい。」 「説明会では議事録をつけることを明記すべき」などの意見が出されていました。 伊那市では12月議会で新たなガイドラインについて説明したのち検討を経て今年度中に施行したいとしています。

-

「花と暮らす」ドライフラワー展

「花と暮らす」をテーマにしたドライフラワー展が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場にはクリスマスとお正月にちなんだ作品およそ200点が並べられています。 展示会は伊那市でドライフラワーの教室を開いている保科容子さんと飯塚智子さんらが開いているもので今回で7回目です。 作品はバラをメインにリボンやガラスの器で飾りつけをしています。 専用の薬剤に花を浸け長持ちさせるプリザーブドフラワーは瑞々しい質感と柔らかさを楽しむことができます。 お正月をテーマにした作品は和室にも合う飾り付けとなっています。 保科さんと飯塚さんは「花と接することで、ゆとりのある時間を感じてもらいたい。」と話していました。 この展示は5日まで伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれ販売も行われています。

-

税務事務に貢献で阿部知事から感謝状

長野県の税務行政に貢献した4人と1自治体に30日、阿部守一知事からの感謝状が贈られました。 30日は伊那合同庁舎で伝達式が行われ伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは元伊那地区納税貯蓄組合連合会女性部長の渕井和子さんに感謝状が贈られました。 渕井さんは伊那地区納税貯蓄組合連合会で女性部長などの要職に就き税務行政に貢献したほか小学生の「税に関する書道」で積極的に事業に関わってきました。 県によりますと平成27年度の県の税収は2,271億円、そのうち上伊那地方事務所管内は104億円でいずれも増加傾向にあるということです。

-

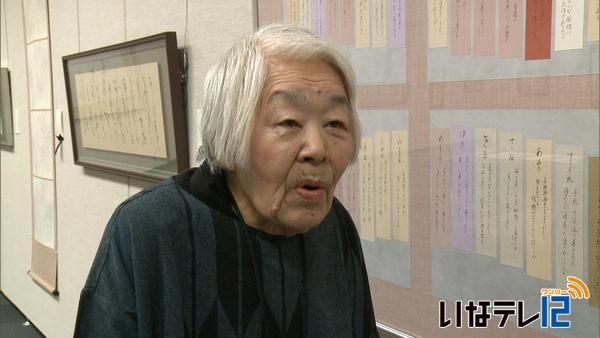

「かなの美」 香葉会書展

「かなの美」をテーマにした香葉会の書展が伊那文化会館で2日から開かれています。 会場には額装や掛け軸など会員およそ50人の作品120点が展示されています。 香葉会は平成元年に発足し伊那公民館を拠点に活動しています。 伊那市の書家、池上信子さんの指導により、かな文字を中心に学習しています。 池上さんの作品、「いろはうた」は短冊に書に関する言葉が書かれていて流れるような、かな文字と和紙の色合いを楽しめる作品となっています。 池上さんは、「文字のバランスや墨の濃淡など会員一人一人の個性を楽しんでもらいたいです。」と話していました。 香葉会の書展は4日まで伊那文化会館で開かれています。

-

やまびこソフト 城南クラブがリーグ戦優勝

伊那市の40歳以上のソフトボールリーグ「やまびこソフトボール連盟」の表彰式が1日夜、伊那市のJA上伊那本所で行われました。 リーグ戦の結果、優勝は西町の城南クラブ。準優勝は美篶の三峰球友。3位は東春近のトレンディーOBでした。 やまびこソフトボールリーグには今年、6チームが参加して、5月から9月まで10試合を戦いました。 唐澤千秋会長は「40代以上で社会でも大変な役を担っている人が多い。忙しい中1年を通してリーグ戦が無事にできて良かった」と話していました。

-

南部小 児童・保護者がしめ縄づくりに挑戦

年の瀬を前に、南箕輪村の南部小学校の児童とその保護者が2日、しめ縄づくりに挑戦しました。 これは、子ども達に日本の伝統文化を知ってもらおうと、南部小が毎年行っているものです。 この日は、全校児童およそ200人とその保護者が、子ども達が育てた稲ワラを使ってしめ縄を作りました。 地域のお年寄りが指導にあたり、ワラのねじり方や結び方など、コツを親子に教えていました。 ある6年生は「毎年作っているので今年は上手に作れたと思う」と話していました。 南部小では「家族でしめ縄を作ることで、家で伝統文化について話しをするきっかけになればうれしい」と話していました。 この日作ったしめ縄は、各家庭に持ち帰り玄関などに飾るということです。

-

工賃アップへ 「年賀状の注文を」

上伊那地域の障害者就労支援事業所などが、利用者の工賃アップを目的に毎年行っている「年賀状プロジェクト」が今年も始まり、年末に向けて年賀状の注文を呼びかけています。 伊那市山寺の障害者社会就労センター輪っこハウス・コスモスの家では、利用者がデザインした年賀状の印刷作業が進んでいます。 6施設の18人が来年の干支「酉」をデザインしました。年賀状は全部で11種類あり、現在注文を受け付けています。 年賀状をデザインしたある利用者は「絵をよく描いていて最近はかわいい絵を描いているので年賀状の鳥もかわいくした。みんなに注文してもらいたい」と話していました。 プロジェクトは、利用者の工賃アップややりがいづくりを目的に、平成20年度から始まった取り組みです。 去年はおよそ6,000枚の注文があったということで、年賀状プロジェクトが工賃アップにつながっているということです。 輪っこはうす・コスモスの家の職員、桃澤みどりさんは「利用者のみなさんが一生懸命デザインした年賀状がたくさん注文を受けるよう、毎日印刷をしている」と話していました。 今年もすでに40人から1,300枚ほどの注文が入っているということです。 年賀状は1枚102円で、50枚を越える注文については1枚92円で購入することができます。 注文は20日までとなっています。

-

地産地消セミナーで豆腐作り

農村女性ネットワークいなが主催する地域の食材を活用した地産地消セミナーで、参加者が、豆腐作りに挑戦しました。 セミナーは、伊那公民館で開かれ、35人ほどが参加しました。 今回は大豆から豆腐を作りました。またおからのサラダとドーナツも作りました。 農村ネットワークいなは、農家の女性たちで作るグループで、年に2回こうした料理講習会を開いています。 手作りの豆腐は家庭ではなかなか作る機会がないということもあって今回は募集人数を超える参加がありました。 農村ネットワークいな代表の白鳥 あき江さんは、「野菜を作っている私たちにとって地産地消はうれしいことです。みんなで楽しく料理を学んで、家庭に持ち帰ってほしい」と話していました。 次回の講座は、来年2月で雑穀を使った料理に挑戦する予定です。

-

元松本山雅選手 片山さん 一日伊那警察署長

年末の特別警戒のパトロールが1日から始まり、伊那警察署の一日警察署長に、元松本山雅FCの片山真人さんが任命されました。 この日は、一日警察署長に任命された片山さんや竜東保育園の園児、各市町村のイメージキャラクターなどが集まり、年末特別警戒の出陣式が伊那警察署で行われました。 年末の特別警戒は、年末年始に増加傾向にある事件や事故に備えて、毎年この時期にパトロールを強化するものです。 一日警察署長に任命された片山さんは、松本山雅FCの元選手で、現在はクラブの社員として広報活動などを担当しています。 出陣式では、竜東保育園の園児が歌でパトロール隊員を激励しました。 片山さんは最初の署長の仕事として、イメージキャラクター達とサッカーのパスを繋いで、最後に紙に描かれた交通事故と特殊詐欺を蹴り破るパフォーマンスを披露しました。 この日は管内4か所で啓発活動が行われました。 箕輪町では、およそ10人が特殊詐欺被害防止を呼びかけるチラシを配りました。 伊那警察署では「悲惨な交通事故が起きないように、また悪質な詐欺や事件に巻き込まれないよう注意してほしい」と呼びかけています。

-

年末の交通安全運動はじまる

年末の交通安全運動が1日から始まり、伊那市役所前では交通事故防止を呼びかける啓発活動が行われました。 今年のスローガンは「思いやり 乗せて信濃路 咲く笑顔」です。 この日は、伊那市交通安全協会のメンバーらが、のぼり旗を持って道行くドライバーに交通安全を呼びかけました。 伊那警察署管内の今年の交通事故発生件数は、昨日現在で304件で、死者は4人です。 管内では4人が亡くなっていますが、伊那市ではゼロです。 昭和35年以来、交通死亡事故ゼロの年はなかったということで、12月末までに死亡事故が起きないよう、より一層力を入れていくということです。 伊那安協では「交通安全“私から”という意識を持って自主的に止まる・見る・目立つの動作を心掛けてほしい」と話していました。

-

伊那谷の冬の風物詩 ザザムシ漁解禁

伊那谷の冬の風物詩「ザザムシ漁」が1日解禁となりました。小雨が降る天候でしたが、初日から漁をする人の姿が見られました。 ザザムシ漁を行っているのは伊那市中央の中村昭彦(なかむらあきひこ)さんです。ザザムシとは、トビゲラやヘビトンボなどの水生昆虫の総称で、佃煮にして味わう伊那谷ならではの食文化です。漁には虫踏み許可証が必要です。 石に住んでいる虫が、川底をかき回すと浮かび上がり、四手網と呼ばれる網の中に入っていきます。 中村さんは、現在72歳で、35年ほど前に親戚に誘われて、漁を始めました。 始めた当時は、60~70人が、天竜川で漁をしていたということです。 天竜川漁協によると、今日までに許可証を取得したのは、10人です。 漁協では、「9月に台風があって心配していたが、まずまずの収量が期待できるのではないか」としています。

-

不用品で海外支援へ 学校で回収

伊那市と南箕輪村などの企業が行っている、不用品を集めて発展途上国の教育支援に役立てる取り組み「ありがとうプロジェクト」の小学校での回収作業が、1日から始まりました。 トップを切って回収作業が行われたのは、伊那市の伊那東小学校です。 子どもたちは、家庭で使わなくなった文具やスポーツ用品などの中古品を持参して登校し、メンバーに渡していました。 このプロジェクトは、伊那市のリサイクル業・リサイクルマートnew伊那店と南箕輪村の産業廃棄物処理業・丸中産業、東京都の輸出業 鈴可(すずか)が行っています。 廃棄物として出されるものやリサイクルで持ち込まれる中古品の中には、まだ使うことができるにも関わらず国内では値が付かないものが多くあります。 捨てるのではなく有効に活用し、恵まれない海外の子供たちの支援に生かそうとこのプロジェクトが始まりました。 集まった中古品は、文具などそのまま学校で使えるものは、カンボジアの学校に届けられ、それ以外はタイの店舗で商品として販売し、売上金の一部を発展途上国の教育支援に役立てます。 伊那市と南箕輪村・宮田村の小中学校8校で年内回収することが決まっています。 ありがとうプロジェクトでは、来年2月に、カンボジアの学校を訪れ、集まった品々や売上金を渡したいとしています。

-

美篶小で昔の仕事の体験

伊那市の美篶小学校の子供たちは、昔の人々の暮らしや仕事を、1日体験しました。 外ではふいごを使った鍛冶や、大豆から味噌を作る体験などが行われました。 美篶小学校では、毎年、開校記念日の12月1日に、美篶小資料館にある道具を体験学習に役立てようとこの体験教室を資料館運営委員会が行っています。 体育館では大工の仕事の実演と体験が行われました。 この企画は、上伊那建設労働組合美篶支部が受け持っています。 子どもたちは、金槌やカンナ、のこぎりの使い方を教わって、実際に体験していました。 美篶小資料館運営委員会では、「昔の人々の暮らしと道具、便利になった現代への感謝の心を養ってもらいたい」としています。

-

ザザムシ漁を4Kで全国に発信

天竜川のザザムシ漁を全国に発信しようと、29日伊那市東春近の天竜川で、4Kテレビ番組のロケーションが行われました。 12月1日の漁解禁を前に、天竜川漁協の協力で撮影が行われました。 漁をしたのは、伊那市中央の中村昭彦さんで、この道40年のベテランです。 中村さんは、四手網を使う伝統的な漁法でザザムシ漁を行いました。 テレビ番組は、高精細な4K番組などの制作を手掛ける日本デジタル配信と地元伊那ケーブルテレビが協力し収録しました。 女性二人が天竜川を切り口に流域の文化や食、観光施設を旅する内容です。 撮影には、専門のパイロットによるドローン技術も駆使し、地上からでは見ることができない視点から収録が行われました。 番組は、来年2月に全国のケーブルテレビ60社の4Kチャンネルで放送される予定です。 日本デジタル配信では、「地域のケーブルテレビ局と連携することで、これまで知られていなかった地元ならではの情報を発信できる」としています。

-

箕輪町舞台の映画「オボの声」がクランクイン

箕輪町を舞台に撮影が行われ来年冬公開の映画「オボの声」がクランクインし、30日から町内での撮影が始まりました。 30日、箕輪町福与で主人公の秀太が東京から故郷の実家に戻って来るシーンの撮影が行われました。 将来の見えない生活を送り続け30代となった元ボクサーの主人公、秀太が妹の結婚式のため帰郷するシーンから物語は始まります。 秀太はそこで人殺しと噂される寡黙な老人、守義と出会い葛藤を繰り返す中、森の奥から鳥と子供の泣き声が混ざったような不思議な「オボの声」を耳にするというストーリーです。 正体不明の「オボの声」が聞こえるファンタジー要素を織り交ぜながら現代社会の人間の苦悩を描いています。 この日は箕輪町役場で制作発表が行われました。 監督は2013年の第一回松田優作賞優秀賞をこの脚本で受賞した齊藤孝さんが務めます。 齊藤監督の友人の実家が箕輪町にあり6年ほど前から箕輪町に何度か訪れた事が縁で舞台に決まったという事です。 主人公秀太は俳優の結城貴史さんが演じます。 結城さんも撮影前に箕輪町を訪れ役のイメージを膨らませたという事です。 映画には水野美紀さんや菅田俊さん、烏丸節子さんなども出演します。 この映画では箕輪町の実際の地名が登場しシーンの約8割が町内で撮影されます。 箕輪町での撮影には地元の劇団員がセリフつきのエキストラで出演するほか箕輪町役場や箕輪中部小学校、南小学校なども撮影場所となります。 映画「オボの声」の撮影は12月7日まで毎日箕輪町内で行われます。来年の冬、全国のミニシアターで公開されるほか、国内外の映画祭にも出品する予定です。

-

B-1グランプリのローメンで使うキャベツ収穫

B-1グランプリに出展するローメンに使うキャベツの収穫作業が30日、南箕輪村の上伊那農業高校で行われました。 上伊那農業高校の畑で園芸科学科の生徒3人と伊那ローメンZUKUラブの中川義徳会長が収穫作業を行いました。 キャベツは東京お台場で行われるB-1グランプリに出展するローメンに使われるものです。 伊那ローメンZUKUラブが生徒の得意分野で、ローメンによる街おこしに一役買ってもらおうと栽培を依頼しました。 8月に100玉の苗を植え秋の長雨と日照不足の影響が心配されましたが出来は良いということです。 B-1グランプリは12月3日と4日に東京お台場で行われローメンとともに伊那の魅力をPRすることにしています。

-

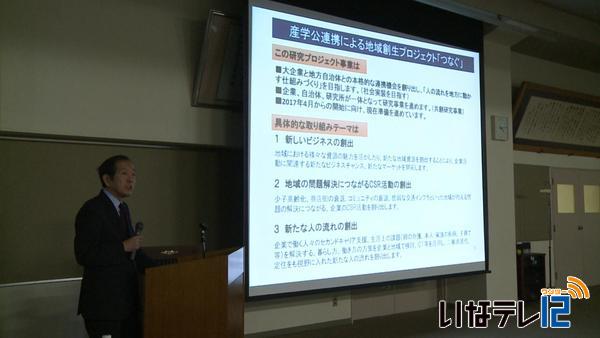

大正大学が「地域創生プロジェクト」講演会

地方創生について考える講演会が30日箕輪町役場で開かれ東京都豊島区の大正大学教授が企業と地方自治体の連携による地域創生プロジェクトについて話をしました。 話をしたのは、大正大学地域構想研究所教授の金子順一さんです。 金子さんは東京の大企業と地方自治体が連携することで人の流れを地方に動かす仕組みづくりを目指す、地域創生プロジェクトについて説明しました。 このプロジェクトは企業が地域資源を活かすことによる新たなビジネスを創出しマーケットの開拓を目指します。 また商店街の衰退、脆弱な交通インフラといった地域課題を解決するため企業が社会的責任を果たすとしています。 これらにより地域と企業が信頼関係を築き人の流れを地方に向けようというものです。 大正大学はこのプロジェクトを来年4月から始める予定で企業と地域をつなげる役割を果たします。 講演会は箕輪町の地方創生交流事業の一環として開かれたもので行政関係者など70人が話に耳を傾けました。

-

「地域で守る」市民後見人 養成講座開講

認知症や障害により判断能力が不十分な高齢者などの権利を守る、成年後見人の養成講座が、28日から伊那市福祉まちづくりセンターで始まりました。 今回は一般から9人が受講し、市の職員や後見生活支援員から、実際の事例などについて説明を受けました。 成年後見制度は、認知症や障害により判断能力が不十分な高齢者などの権利や財産を第三者が守るものです。 通常、家庭裁判所から選任される後見人は弁護士などが多いなか、伊那市では今年の4月に県内で初めて市民後見人が誕生しました。 伊那市社協の毛利公子さんは「都市部の先進的な地域に比べればまだ発展途上だけど、地域で守っていくという雰囲気を作っていければうれしい」と話していました。 ある参加者は「少しでも自分の住む地域に貢献できればと思い受講しました」と話していました。 全5回の講座を受講した人には修了証が贈られます。 今後、伊那市社協の法人後見生活支援員として活動し、一定の条件が満たされれば社協から裁判所に市民後見人として推薦されます。

-

県高野連上伊那支部 中学生を指導

県高校野球連盟上伊那支部は、野球技術の向上を図ろうと、中学生を対象とした講習会を、駒ヶ根市と辰野町の2会場で27日、開きました。 講習会は、技術の向上と高校でも野球を続けてもらおうと毎年、オフシーズンに開かれています。 辰野高校の講習会には、西箕輪中、春富中、辰野中、箕輪中、南箕輪中の野球部の生徒50人が参加しました。 グラウンドが雨で使えなかったため、室内練習場や体育館を使って打撃と守備の基礎練習を行いました。 練習では、硬式ボールが使用され中学生は、上伊那の高校の野球部監督から指導を受けたり、辰野高校の野球部員の手本を見たりして実践していました。 守備練習では、内野外野に分かれてボールの捕球の仕方などを学びました。 打撃練習では、実際にティーバッティングを行い、「下半身がぶれないようタイミングをとって振ることが大切」などのアドバイスを受けていました。 県高校野球連盟上伊那支部では、「中学生と交流を深め、野球人口の拡大などに繋げていきたい」と話していました。

-

伊那北小学校にビオトープ完成

伊那市の伊那北小学校に、PTAと地域住民が作ったビオトープが完成しました。 理科の生物や植物の観察に使うビオトープは、校舎南側に完成しました。 老朽化していたことから学校側がPTAに依頼し、10月から造成作業を行ってきました。 市の補助金を活用しコンクリートを使わずにできるだけ自然に近い池を作りました。 地域の憩いの場となるよう、名称を全校児童から募集し「ニコニコ自然パーク」に決まりました。 29日は、体育館に全校児童や、造成に携わった地域住民やPTAなど500人が参加し、完成を祝いました。 春日由紀夫校長は「水辺に多くの人が集い、笑顔が広がる場所になってほしい」と挨拶しました。 児童会長の工藤航介君は、「伊那北小学校の宝が、また一つ増えました。地域の憩いの場となって大勢の人に利用してもらいたい」と話していました。 伊那北小学校では来年の春になり植物が生えてきたら本格的に授業で活用するということです

-

上伊那広域連合 公共施設等総合管理計画まとまる

上伊那広域連合が、所管する施設を計画的に管理する、「公共施設等総合管理計画」がまとまりました。 29日開かれた上伊那広域連合議会の全員協議会で計画についての説明がありました。 上伊那広域連合が、管理する施設は、上伊那情報センター、伊那中央清掃センター、クリーンセンターたつの、上伊那広域消防本部・伊那消防署の4施設です。 平成31年3月の供用開始を目指す新ごみ中間処理施設稼働に伴い伊那中央清掃センターとクリーンセンターたつのは廃止となります。 上伊那広域連合によりますと2つの施設を廃止することで新施設の管理運営費が年間1億5千万円削減できるということです。 上伊那情報センターは、平成8年に耐震化を済ませていて大型の修繕は必要ないことから存続としています。 上伊那広域消防本部・伊那消防署は、去年完成した施設で、現状における問題がないことから維持管理コストの低減に努め有効活用するとしています。 この計画は、平成28年度から平成47年度までの20年間となっています。

1011/(月)