-

ますみヶ丘平地林 愛称募集

伊那市は、市民の森として親しまれているますみヶ丘平地林の愛称を募集します。 およそ、67ヘクタールのますみヶ丘平地林は、トリムマラソン大会や子どもたちの間伐体験の場などとして利用されています。 伊那市のHPか市役所各支所に置いてある用紙で愛称とその意味を書いて応募することができます。 募集期間は3月24日までとなっています。

-

春富中ソフトテニス部北信越大会へ

伊那市の春富中学校の男子ソフトテニス部は、29日に新潟県で開かれる北信越大会の団体戦に出場します。 男子ソフトテニス部は、3年生の引退後、2年生の新チームで県大会で2位となり北信越大会出場を決めました。 北信越大会には、各県の上位2チームが出場します。 男子テニス部は、2年生15人、1年生12人で、ほとんどの生徒が中学からテニスを始めたということです。 冬場はテニスコートが使えないため、体育館を使うなど大会に向けミスの少ないテニスをしようと、基礎を中心に練習しています。 23日も、ボールを打ち返す方向やボレーの位置などを確認していました。 北信越大会は、29日に新潟県の上越市で開かれることになっています。

-

介護支援ロボット導入研修会

上伊那福祉協会は、介護職員の腰の負担を軽減する介護ロボットの導入研修会を南箕輪村の特別養護老人ホームコンソール大芝で24日、開きました。 導入した介護ロボット介護支援用腰タイプHALです。 上伊那福祉協会では、運営する11施設のうち3施設で今年度から導入しています。 今回導入する特別養護老人ホームコンソール大芝で、管理職員を対象とした研修会が開かれました。 ロボットは筑波大学の教授が設立したベンチャー企業サイバーダインが開発・製造しているもので価格はおよそ200万円です。 上伊那福祉協会では、利用者をかかえる際に腰を痛める職員が多いことから導入を決めました。 筋肉を動かそうとする際に生じる信号を皮膚から読み取りアシストするという仕組みで、防水機能もあり、風呂場でも利用できます。 24日は、実際に職員がロボットを装着し、動きを確認していました。 職員は「腰に負担がかからず楽に体を動かせます」と話していました。

-

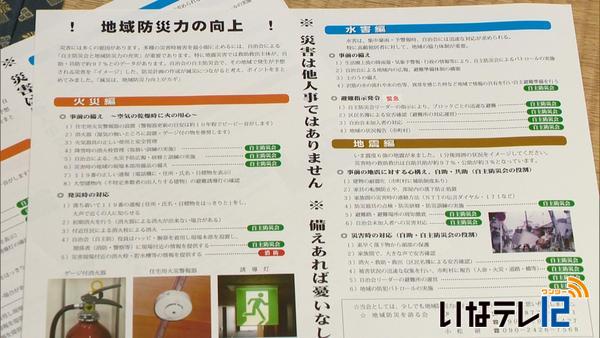

地域防災力向上へ チラシ制作

住民有志でつくる地域防災を語る会は、地域防災力の向上に役立ててもらおうと発災時の対応などについてまとめたチラシをつくりました。 チラシをつくったのは、消防署の職員OBの有志でつくる地域防災を語る会です。 被害を最小限に止めるには自主防災会と地域防災力の充実が重要として地区の役員むけに、メンバーの経験をもとにつくったということです。 火災編、水害編、地震編の備えや発災時の対応についてまとめています。 水害編では、避難指示が発令されたら区民名簿による安否確認・自治会未加入者への対応・地域の状況を市町村に報告することなどをあげています。 地震編では、家具の転倒防止や部屋内の落下防止処置・避難路や避難場所の周知などの備えをあげています。 地域防災会のメンバーの伊藤一男さんは、「災害は他人事ではない。日頃から備えが大切だ」と話します。 チラシは1000部つくり、市内の区長会や近隣市町村に配るということです。

-

二胡のグループ「二胡楽胡」演奏会

中国の伝統楽器「二胡」の伊那教室に通うメンバー有志のグループ「二胡楽胡(にこ らっこ)」は24日、伊那公民館で演奏会を開きました。 演奏会は、男性を対象にした伊那公民館の講座「伊那おやじの会」の企画で開かれたものです。 演奏したのは、伊那市内で練習をしている「二胡楽胡」のメンバー13人です。 この日は、映画の主題歌や歌謡曲などを披露しました。 会場には伊那おやじの会のメンバーなどおよそ60人が集まり、二胡の音色に聴き入っていました。

-

自殺した消防職員の遺族が提訴

平成26年に自殺した伊那市の消防職員の遺族が今月17日付けで、上伊那広域消防本部を置く上伊那広域連合に約6,700万円の損害賠償を求める訴訟を長野地方裁判所伊那支部におこしました。 訴状によりますと遺族は自殺は上司によるパワーハラスメントが要因だとして慰謝料など約6,700万円の支払いを求めています。 この問題は高遠消防署に勤務していた当時39歳の男性職員の自殺はパワハラが要因だと遺族が訴えているもので地方公務員災害補償基金県支部は公務災害と認定しています。 また上伊那広域消防本部は不適切な指導があったとして職員2人を懲戒処分、別の2人を訓告と厳重注意としています。 遺族は去年、広域連合に慰謝料などを求める催告書を送っていたということです。 訴えについて上伊那広域連合の広瀬一男事務局長は「顧問弁護士に任せているのでコメントは差し控える」としています。

-

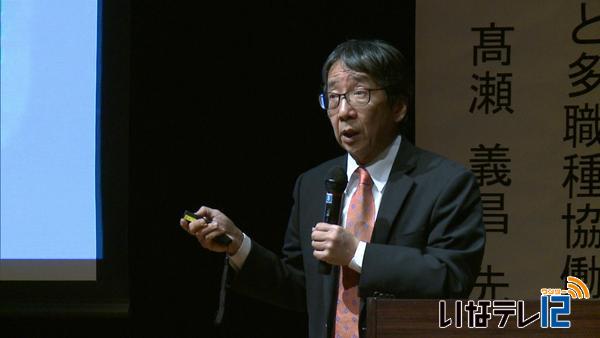

地域医療連携シンポジウム

地域医療の連携について考えるシンポジウムが、21日伊那市のいなっせで開かれました。 シンポジウムでは、信州大学医学部卒業で東京都のたかせクリニックの髙(たか)瀬(せ)義(よし)昌(まさ)理事長が「在宅医療における医療者の役割と多職種協働」と題して話をしました。 髙瀬さんは、医師やケアマネジャー、訪問看護士などが連携し対応することで患者の症状が改善した例を挙げ、「在宅医療はチームワーク・ネットワーク・フットワークの3つが大事です」と話していました。 また、伊那中央病院の河合博院長は、「超高齢社会に突入する中、住民が安心して医療や介護を受けられる社会の実現を目指していきたい」と話していました。 地域医療連携シンポジウムは、在宅医療や様々な職種の連携を考えていこうと伊那中央病院が開いたものです。 会場には医療関係者や一般などおよそ150人が訪れました。

-

ガールスカウト第26団 ハンドベル体験

伊那市と南箕輪村の子ども達が所属するガールスカウト長野県第26団の新年の集いが21日、伊那市の伊那公民館で開かれ、団員がハンドベルの演奏を楽しみました。 この日は、年中園児から小学6年生までの団員9人が、ハンドベルを演奏しました。 伊那市西春近の自宅で声楽の教室を開いている春日好枝子さんを講師に招き、子どもたちは1人ずつベルを持って鳴らしました。 ほとんどの子どもがハンドベルの体験は初めてだということで、音を鳴らすタイミングを見計らいながら「星に願いを」を演奏しました。 子ども達は「みんなで鳴らすのが楽しかった」「難しかったけどいろいろな音が重なってキレイだった」と話していました。

-

伊那安協春日会長 「緑十字銀賞」受賞報告

長年にわたり交通安全に尽力したことが評価され「緑十字銀賞」を受賞した春日昇さんが23日、伊那警察署の内川政澄署長に受賞を報告しました。 この日は、春日さんと妻の一恵さんが伊那署を訪れ、内川署長に受賞を報告しました。 現在77歳で、伊那交通安全協会の会長を務める春日さんは、昭和42年に入会してから、これまで西町安協や伊那市安協の会長などを歴任しました。 また、その間事故や違反をしていないことから、今回、緑十字銀賞を受賞しました。 これまで春日さんを支えてきたとして、妻の一恵さんも合わせて受賞となりました。 春日さんは「私ひとりではいただけない賞。妻にも感謝している。これからも経験を活かして交通安全活動に尽力したい」と話していました。 内川署長は「地区、広域で長年にわたり取組んでいただいた成果。この経験を次の代に伝えていっていただきたい」と話していました。

-

長谷でヘルシー米栽培 海外消費者に販売

国産米の輸出を手掛ける札幌市のWakka Japanは、海外のヘルシー志向の消費者向けに販売する自社生産米を、伊那市長谷で栽培します。 23日には、伊那ケーブルテレビで2月放送の番組収録があり、Wakka Japanの出口友洋社長が取り組み内容について話をしました。 信州大学教育学部卒業の出口さんは、平成25年に国産米の海外輸出を手掛けるWakka Japanを立ち上げました。 低温管理した玄米をアジア諸国やハワイに輸出し、現地で精米してレストランや個人宅に届けています。 出口さんは、これまでの経験から「現地の日本人や外国人は、食の安全や健康面などを重視する傾向にある」と考えるようになり、自然栽培に特化した自社生産米の販売に初めて取り組むことにしました。 去年2月に信大の関係者から長谷を紹介され、安全な米を育てられる環境に興味を持ったといいます。 出口さんは「長谷では、通常の3倍の胚芽部分を持つ玄米専用の巨大胚芽米“カミアカリ”を栽培していく」と話していました。 今後は、ハワイでテストマーケティングし、ゆくゆくはアメリカ全土での販売を目指します。 出口さんが出演する月刊ワイドニュース2月号は、2月4日からご覧のチャンネルで放送します。

-

内藤とうがらし入りチョコ 販売受付開始

伊那市と東京都新宿区の友好提携10周年を記念したコラボ企画、内藤とうがらしを使ったチョコレートの販売受付が始まっています。 売り上げの一部は、両地区の子ども達の交流基金として役立てられます。 コラボ企画として販売する「友好・愛のチョコ」は、カカオ60%のビターチョコに内藤とうがらしを加えたものです。 内藤とうがらしは、江戸時代高遠藩主内藤家の領地だった新宿一帯で栽培されていました。 他に、イチジクとレーズン、アーモンド、クコの実が添えられていて、1個864円で販売されます。 チョコレートを作るのは、伊那市日影の洋菓子店ドルチェカリーナの柴宏治さんです。 友好提携10周年を記念し、両地区と、内藤とうがらしの復活・再生に取り組む新宿内藤とうがらしプロジェクトが企画しました。 プロジェクトの関係者が、顔見知りだった柴さんに依頼したものです。 柴さんは「内藤とうがらし独特のすっきりとした辛みとビターチョコレートの苦みがとても合う」と話していました。 チョコレートは1つ864円で、売り上げの一部は両地区の子ども達の交流基金として寄付されます。 販売受付は、新宿内藤とうがらしプロジェクトのオンラインストアのみで、バレンタイン用が27日金曜日まで、ホワイトデー用が28日から来月24日までとなっています。

-

竹村さん キャラクター作品展

発達障害がある箕輪町大出の竹村真衣さんの キャラクター作品展が、箕輪町文化センターで開かれています。 会場には、竹村さんが色鉛筆を使って描いたキャラクターなどの作品、24点が並んでいます。 竹村さんには「場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)」と呼ばれる発達障害があり、特定の人以外とはしゃべることができません。 小学生時代から絵を描くことが好きで、伊那養護学校高等部で美術の先生と出会ったのをきっかけに、本格的に絵を描くようになったということです。 竹村さんは、自分の心の中で思っていることをテーマに、キャラクターを描いています。 こちらの作品は高校卒業前に描いた作品で、人の数だけ物語や夢があることや、感謝の気持ちを表現しているということです。 竹村さんは「作品に対する想いを、それぞれに感じてもらえたらうれしい」とコメントしています。 竹村さんの作品展は、箕輪町文化センター展示スペースで、26日木曜日まで開かれています。

-

伊那西スケート場で氷上運動会

伊那市の伊那西スケート場が22日から滑走が出来るようになりました。 22日は、漬物用の重石をカーリングの石にみたてて得点を競う氷上運動会が開かれました。 22日は、市内のスポーツ少年団の子どもとその保護者など合わせて13チームおよそ60人が参加しました。 伊那西スケート場は、去年12月23日にオープンを予定していましたが、暖冬の影響で氷が張らずようやく22日、オープンとなりました。 氷上運動会は冬のスポーツを通して交流の場にしようと伊那市体育協会スケート部が毎年開いているものです。 1チーム4人で1人1回ずつ6メートルと10メートル先にある円をめがけて漬物用の重石を滑らせます。 中には目隠しをして投げるコースもあります。 内側の円に入ると20点、外側の円に入ると5点、円の外は1点です。 子どもたちは、高得点を目指し氷の上で競技を楽しんでいました。 また、大人たちも子ども達に負けまいと重石を滑らせていました。 伊那西スケート場の営業は2月5日までとなっていて時間は、午前7時から10時、午後は6時から9時で料金は200円です。

-

箕輪健全 ミニバスケットボール全国大会へ

箕輪町のミニバスケットボールチーム箕輪健全育成の女子は22日、長野市で開かれた全国選抜県大会で優勝し全国大会への初出場を決めました。 大会には、去年11月に開かれた県大会の上位8チームが出場しました。 予選を行い、勝ち抜いた4チームで決勝のリーグ戦が行われ、箕輪健全は全勝し初めて全国大会への切符を手にしました。 箕輪健全が出場する、ミニバスケットボールの全国大会は3月に東京都で開かれる予定です。

-

北小河内漆戸 大文字おろし

箕輪町北小河内の漆戸常会で小正月の伝統行事「大文字」おろしが22日行われました。 22日はおよそ30人が集まり、区内の四辻に建てられた柱をおろすと集会所へ運んでいきました。 大文字は五穀豊穣や地区の安泰などを願う小正月の伝統行事で、漆戸常会ではおよそ260年前から行われているという事です。 長さ11メートルの柱に、竹と色紙で作った花や御幣を飾り、区内の辻に建て、小正月に近い日曜日におろします。 柱に付けられた、花飾りと御幣は、玄関に飾ると厄除けになるとされています。 持ち帰った飾りは、今年1年間各家庭に飾られ来年のどんど焼きで燃やされるという事です。

-

VC長野試合結果 つくばに勝ち7連勝

日本バレーボールリーグの2部リーグ「VチャレンジリーグⅠ」VC長野トライデンツの試合結果です。 VC長野はつくばユナイテッドサンガイアと対戦しセットカウント3対0で勝利し連勝を7に伸ばしました。 リーグ戦は21試合中13試合を消化しVC長野は10勝3敗の2位につけています。 次回は東京都の稲城市総合体育館で首位の大分三好ヴァイセアドラーと対戦します。

-

榎本たつおさん講師に演劇ワークショップ 3月開催

上伊那の演劇愛好者で作る「みやまし実行委員会」は、東京都在住の俳優榎本たつおさんを講師に、演劇ワークショップを3月に開きます。 13日は、榎本さんが打ち合わせのため伊那市を訪れました。 榎本さんは、ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」にレギュラー出演するなどで活躍している東京都在住の俳優です。 ワークショップは、3月18日からの3日間で、小学生・中高生・一般の3つのクラスに分けて行われます。 主催するのは、このワークショップ開催のために上伊那の演劇愛好者5人で発足したみやまし実行委員会です。 実行委員長の坂井雅子さんは、家庭教師の仕事をしていて、ワークショップを体験することによる参加者の変化に期待を寄せています。 榎本さんは演劇の講師としても活動していて、伊那での公演を機に坂井さんと知り合い、今回のワークショップの講師を引き受けました。 ワークショップは3月18日(土)~20日(月)の3日間、伊那市のいなっせなどで開かれます。 会費は3日間で、小学生3千円、中高生5千円、一般6千円です。 お問合せ:坂井さん090-9813-7952

-

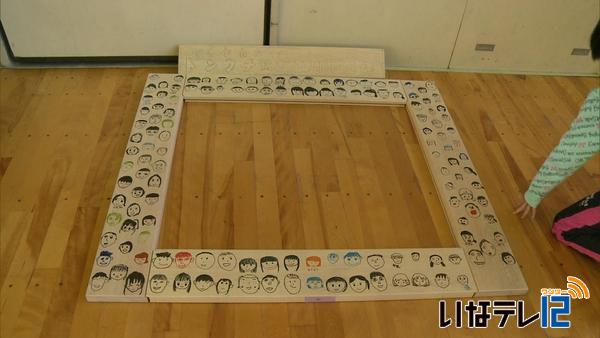

手良小親子ふれあいトンカチ教室20周年で掲示板制作

伊那市の手良小学校の児童とその保護者が木工体験をする親子ふれあいトンカチ教室が21日開かれ、教室開催20周年を記念し、掲示板を制作しました。 教室には手良小の児童とその保護者、PTA役員などおよそ110人が参加しました。 21日は掲示板を作りました。 親子ふれあいトンカチ教室は、親子でものづくりや木に親しんでもらおうと手良小PTAが年に1度開いていて、今年で20周年となります。 掲示板は縦1メートル20センチ、幅1メートル35センチで、全校児童が自画像を描きました。 21日は児童が自画像の下に自分の名前を書いていました。 掲示板のほかに、親子で花台を作りました。 指導や木材の準備は手良地域の建設業者で作る手良建設労連が行いました。 掲示板は、今後コルクボードを取り付けるなどの仕上げ作業を行い、学校の廊下に設置するということです。

-

芋焼酎みのわ 試飲会

地元のサツマイモを使った「芋焼酎みのわ」の試飲会が、20日JA上伊那箕輪町支所で開かれました。 試飲会には、町内の農家や一般などおよそ60人が参加しました。 芋焼酎みのわは、箕輪町をはじめ上伊那産のさつまいもが使われています。 町内の農家で作る箕輪町焼酎いも生産組合が、遊休農地解消のため10年ほど前に作り始めました。 去年組合では6.2トンのさつまいもを収穫し、飯田市の喜久水酒造に依頼しました。 今回は新酒と古酒をブレンドし、味にまろやかさが出ているということです。 芋焼酎みのわは900ミリリットル入り1,100円で、町内6つの酒店などで購入することができます。

-

交流スペースと一体となったシェアハウス 3月オープン予定

空き家を活用した交流スペースと居住スペースが一体となったシェアハウスが、今年3月に伊那市西町にオープンします。 シェアハウスは、伊那市地域おこし協力隊で中心市街地を拠点に活動する齋藤俊介さんが、市の空き家バンクに登録されていた建物を去年10月に賃貸契約したものです。 齋藤さんは、空き家や空き店舗の利活用の推進を活動の1つとして取り組んでいます。 シェアハウスは若者を中心に活用してもらいたいと考えていて、21日は信州大学農学部の学生などが参加して壁塗り作業が行われました。 建物が中心市街地から近く「商店街の活性化に繋がれば」と齋藤さんは話します。 建物の間取りは7LDKで、2階の4部屋と1階の1部屋を居住スペースとして、5人の入居者を想定しています。 1階の残りの部屋は、地域住民が交流できるスペースとして開放する予定です。 内装に使う木材は、県の「信州の木活用モデル地域支援事業」の補助金を活用して、伊那産のアカマツやサワラを使う計画です。 空き家を活用した交流スペースと居住スペースが一体となったシェアハウスは、3月中旬にオープンする予定です。

-

VC長野 6連勝で2位キープ

日本バレーボールリーグの2部リーグ「VチャレンジリーグⅠ(ワン)」VC長野トライデンツの21日の試合結果です。 VC長野はトヨタ自動車サンホークスと対戦し、セットカウント3対0で勝利し連勝を6に伸ばしました。 リーグ戦は、21試合中12試合を消化し、VC長野は9勝3敗の2位につけています。 22日は、大町市運動公園総合体育館でつくばユナイテッドサンガイアと対戦します。

-

「大寒」 そばの実を川に浸け“寒ざらし”

1月20日は二十四節気のひとつ「大寒」です。1年で最も寒さが厳しくなる頃とされています。 伊那市の高遠そば組合は20日、そばの実を川に浸す「寒ざらし」を行いました。 この日は組合員5人が、伊那市長谷入野谷にある粟沢川(あわざわがわ)にそばの実を浸しました。 この日の伊那地域は、最低気温が-5度まで下がりました。 組合員は、周りに氷が張った冷たい川の中に入り、そばの実が入った袋を紐でしばって固定していました。 「寒ざらし」はその昔、秋に収穫したそばの風味や品質を保つために行われたものです。 冷え込みの厳しい大寒に川に入れて、立春に引き上げ、天日干しをしてから保管します。 組合では5年前に試験的に行ったところ、そばの甘味が増し食感が良くなったことから、毎年大寒の日に行うようになりました。 伊藤亨組合長は「今年の大寒は例年になく寒い。いいものができそう」と話していました。 今回寒ざらししたそばは、7月に製粉し、高遠町内のそば店で150食限定で販売されるということです

-

高齢者とボランティア団体をマッチング

高齢者の活躍の場と、ボランティア団体の支援依頼をマッチングする「地域づくり出会いのひろば」が20日、伊那市のいなっせで開かれました。 この日は、シニア大学の学生を中心に、シルバー世代およそ130人が参加しました。 会場には、園芸や手芸のボランティア、出会い応援団体など、上伊那地域の18の団体がブースを設け、活動内容をPRしました。 参加者は、活動の内容や、どのようなやりがいがあるのか、などを聞いていました。 イベントは、「活動を希望する高齢者」と「高齢者の活動を求める団体」をマッチングすることで、高齢者の活躍の場をつくろうと、おととしから開かれています。 ある参加者は「自分で探すのはなかなか難しい。気になった団体がいくつかあったのでしっかり話を聞きたい」と話していました。 一方、ある団体のスタッフは「なかなかこういった機会はない。お互いに良い条件であれば是非参加して欲しい」と話していました。 主催した伊那保健福祉事務所では「情報を交換してもらい、豊富な知識と経験が活きる場所を見つけて欲しい」と話していました。

-

西箕輪上戸で大文字下ろし

1年の厄除けや五穀豊穣などを願って伊那市西箕輪上戸に建てられた大文字(でえもんじ)が20日地区住民によっておろされました。 朝5時、集合を呼びかける太鼓の音が地区内に響き、区民が集まり始めます。 区民が集まったところで早速大文字おろしが始まりました。 上戸区の大文字は14日に建てられました。 現在、上戸区にはおよそ60世帯があり、各家庭で家内安全や無病息災を願って作った巾着袋が吊り下げられました。 大文字が横になり、巾着袋や花飾りが外されると、集まった住民が気に入ったものを手に取っていました。 ある住民は「地域の伝統文化。飾りを持ち帰り1年間家族が無事に過ごせれば」と話していました。 持ち帰った巾着袋などは、各家庭で神棚などに飾り、来年のどんど焼きで燃やすとういことです。

-

ファーマーズあじ~な4月にリニューアルオープン

南箕輪村のJA上伊那直売所「ファアーマーズあじーな」は「食と農のテーマパーク」をキャッチフレーズに店舗をリニューアルします。 あじーなは今月30日から3月末まで改装工事を行います。 新しい店舗では生産農家の名前が分かる試食コーナーが設置されるほか鮮魚や惣菜を新たに取り扱うことにしています。 ほかにはサービスカウンターと精米コーナーを一体化させて機能の充実を図ることにしています。 店舗の裏側には学校へ新鮮で品質の良いものを送るため給食配送センターを作ることにしています。 総事業費はおよそ2億円で今月30日から改装工事に入り21日と22日は売り尽くしセールを行います。 3月下旬に農産物直売コーナーなどが仮オープンし4月中旬にグランドオープンを予定しています。 JA上伊那では、新しい「あじーな」について「食と農のテーマパーク」をキャッチフレーズに機能の充実を図りたいとしています。

-

ぱぱな農園の「野沢菜かぶの粕漬け」を認定

伊那市西春近の有限会社ぱぱな農園が商品開発した「野沢菜かぶの粕(かす)漬け」が農産物の加工、製品化を支援する6次産業化総合化事業計画の認定を受けました。 20日、伊那市役所で交付式が行われ関東農政局の井出進食料産業チーム長から ぱぱな農園生産企画担当の小原大知さんに認定証が渡されました。 一般的に野沢菜は茎の部分のみを収穫し根元のかぶは畑に残されることが多いということです。 今回認定を受けた「野沢菜かぶの粕漬け」はその野沢菜のかぶを商品として開発したものです。 地元の酒造メーカーが作った酒粕に漬け込み1パック140グラムを500円で2月末から、かんてんぱぱショップで販売する計画です。 6次産業化総合化事業計画は新商品の開発や販路開拓などにより農産物の価値を高め生産者の所得向上を目指すもので農林水産省が支援しています。 農林水産大臣の認定を受けることでブランド価値を高め販路拡大につなげるもので県内で92件、上伊那では4件が認定されています。

-

伊那市の小学生が総合学習の取り組みを発表

伊那市内の小学生が各学校で取り組んでいる総合学習の発表会が20日、伊那文化会館で開かれました。 発表会は日頃の取り組みの発表を通して互いの交流を図ろうと伊那市教育委員会が開いたもので今年で4年目です。 市内15校の5・6年生の児童が参加しスライドや演劇を交えながら発表していました。 伊那小学校川組の児童は「自分たちの手で手間をかけて米を作ろう」をテーマに、大変な作業だった代かきやカビが生えて困ったこと、収穫の喜びなどについて発表していました。 伊那市の北原秀樹教育長は「総合学習で苦労したことや工夫しことはこれからの力になる。工夫と協力を通して得た自信を感じることができた。」と話していました。

-

新型インフルに備え訓練

新型インフルエンザが発生したと想定した訓練が、19日、県庁などで行われ、伊那合同庁舎内の現地機関職員も、対応について確認しました。 この日は、上伊那地方事務所や伊那保健福祉事務所・伊那建設事務所など長野県上伊那地方部の職員が訓練に参加しました。 訓練では、新型インフルエンザが発生した際の仕事の分担や、電話応対、伊那合同庁舎の入場を制限することなどを書面で確認しました。 新型かどうかを調べられる施設は、長野市にあり、検体を搬送するのは地方部の職員が務めます。 この日は、搬送用のケースの紹介もありました。 国内では、平成21年度に豚由来の新型が発生し、飯田市でも感染が確認されています。 上伊那地方部では、管内で新型が確認された場合、24時間の電話相談窓口を設置するなどして、対応していくとしています。

-

南アルプスむら長谷の駐車場拡充へ

19日に開かれた伊那市議会臨時議会で、長谷の南アルプスむら長谷の駐車場拡充の測量設計費280万円が提案されました。 現在の駐車場の北側の土地を伊那市が買い取り拡充するもので、普通車50台、大型車10台程度のスペースを新たに整備するものです。 現在は、普通車60台、大型車1台しか止まれず、国道152号との合流が危険との声が上がっているということです。 今年度当初予算で可決された土地取得などを含む事業費は4,500万円となっています。 議員からは、「駐車場が拡充されても、人気のパン屋やレストランで対応ができるのか、市税の使い道として疑問」といった反対意見や、「合併前からの地域住民の要望がある事業だ。ぜひ実現してほしい」という賛成意見が出されました。 採決の結果、賛成16反対4の賛成多数で、駐車場の整備を含む補正予算案は可決されました。

-

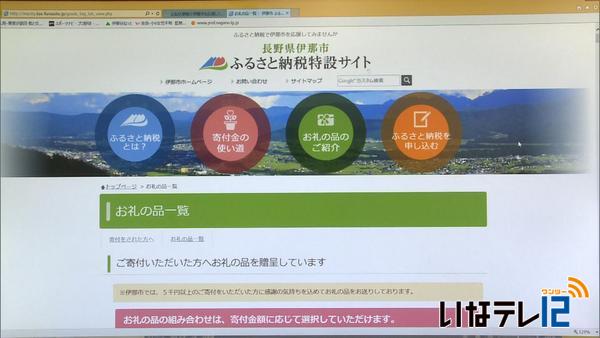

伊那市ふるさと納税 申請63億円

今年度の伊那市へのふるさと納税の申請額が現時点で63億円ほどになることがわかりました。 全国8位に入った昨年度の25億8300万円を大きく上回る数字となっています。 伊那市によると、家電製品の人気が高く、18日現在で63億円の申請額だったということです。 寄付額に対し、伊那市の場合、返礼品や送料などにかかる費用は5割程度だということです。 現在187種類の返礼品が用意されていて、伊那市内の企業関係する商品などを優先的に扱うことで商工業の支援につなげる狙いもあるということです。 返礼に使った費用を除くと昨年度分も合わせて、現在56億円のふるさと納税が積み立てられています。 伊那市では、寄付者が希望する使い道を念頭に、来年度、当初予算にふるさと納税の寄付金を盛り込んでいきたいとしています。 なお、昨年度の伊那市の当初予算は325億円、そのうち市税からの収入は87億円となっています。

1011/(月)