-

箕輪町保育園運営審議会が答申

箕輪町保育園運営審議会は、子ども・子育て支援法による幼稚園や認定子ども園の保育料について、国が定める上限額の1割減の額での設定は妥当とする答申を7日白鳥政徳町長に行いました。 箕輪町内に幼稚園等はありませんが、子ども・子育て支援法に基づく伊那市の幼稚園や認定子ども園の利用が想定されることから保育料を定めるものです。 審議会では、「伊那市などの保育料と大きな差が生じないことが望ましく、均衡を保った設定だと判断した」としています。 実施時期は、4月1日を予定しています。

-

上戸のでえもんじ 花飾りづくり

伊那市西箕輪の上戸(あがっと)に伝わる小正月の行事「でえもんじ」に使う花飾りとしめ縄づくりが6日夜公民館で行われました。 午後7時すぎ。 上戸公民館です。 6日は、上戸南部の8つの組の組長ら15人が参加して花としめ縄づくりが行われました。 でえもんじは、毎年1月14日に長さ12メートルあまりの柱を集落の中心部の三ツ辻に建てる伝統行事です。 その柱を飾るのが、色がみで作った花で、しめ縄は、道祖神や柱を引く縄に飾られます。 花としめ縄は、毎年こうして組長や役員が作り、当日に備えます。 6日の参加者の中で最も年長者の鈴木明生さん。 慣れた手つきで花を作っていました。 一方鈴木孝太さんは、27歳と最も若く、先輩たちから縄のない方を教わりながら作業を進めていました。 伊那市上戸のでえもんじは、カレンダーに左右されることなく、今年も14日の早朝に建て、20日の早朝に下ろします。

-

伊那市山寺の常円寺で新年写経会

伊那市山寺の常円寺で、お経を書き写す写経会が、7日に開かれました。 市内の檀家や駒ヶ根市、辰野町などから35人が参加しました。 毎月開かれている写経会で今日が今年1回目となります。 仏の教えを262文字にまとめた般若心経を書き写し、写した紙は常円寺に奉納されます。 常円寺の角田泰隆住職は「写経は書かれた教えの功徳を頂けるだけでなく、心を清め心安らかに過ごせるようになる」と話していました。 参加者は一文字一文字丁寧に書き写していました。 常円寺の写経会は昭和30年頃に先代の住職が始め、現在も毎月1回開かれています。 次回は2月18日に開かれる予定です。

-

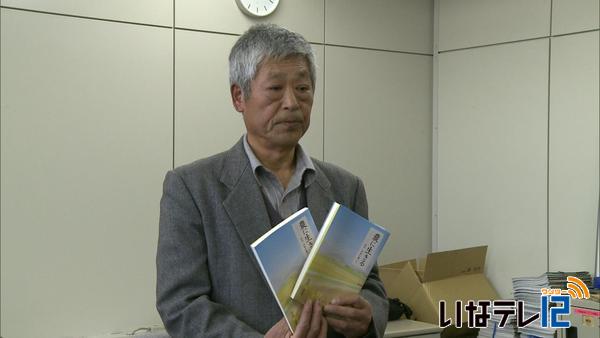

宮原達明さん「農に生きる 信州・伊那の暮らし」を出版

伊那市手良の農家、宮原達明さんは、田舎暮らしと農業の楽しみを知ってもらおうと、自身の経験を綴った「農に生きる 信州・伊那の暮らし」を出版しました。 宮原さんは伊那市手良で米や野菜、果樹を栽培している農家です。現在73歳で、教員として勤め上伊那農業高校を最後に60歳で定年退職した後、実家の農家を継ぎました。 「農に生きる 信州・伊那の暮らし」は、自身の体験から田舎暮らしや家族経営による小規模農家の魅力を知ってもらおうと出版しました。 農業にまつわる伊那の伝統行事や食文化、農家の一日、自給自足の生活などが綴られています。 宮原さんは、「地元の人には地域の魅力を再認識してもらい、都会の人には、田舎に行ってみたい、住んでみたいと思ってもらえればうれしい」と話していました。 本は、500部を、農山漁村文化協会で自費出版したもので、税別1,600円で伊那市内の書店で販売されています。

-

伊那バスでバリアフリー教室

伊那市西町の伊那バス株式会社で6日乗務員を対象にしたバリアフリー教室が開かれました。 教室には伊那バスの運転手やバスガイドなど38人が参加しました。 伊那市社会福祉協議会の職員が講師を務め、高齢者などへの対応を学びました。 参加者は高齢者の感覚が体験できるゴーグルやベルトなどを身に着け、バス の乗降を体験しました。 バスに乗り込むと、アナウンスの聞こえ方や料金表の見え方などを確認していました。 伊那バスでは、年に2回乗務員研修を行っています。 今回初めて伊那市社協に依頼し、バリアフリー教室を開きました。 伊那バスでは「高齢者の利用が増えてきているのでサービス向上や事故防止につなげていきたい」と話していました。

-

伊那市親子スキー教室

伊那市民を対象にしたスキー教室が、4日、伊那市の伊那スキーリゾートで開かれました。 教室は、市の教育委員会が毎年開いているもので、親子6組14人が参加しました。 初心者と経験者に分かれ、市体育協会スキー部のメンバーからそれぞれ指導を受けました。 このうち、初心者コースでは、斜面の登り方や安全に止まる方法などを教わり、緩やかな斜面をすべっていました。 参加したある児童は、「スキーは2回目だが、早く1人で滑れるように練習したい」と話していました。 教育委員会では、「地元にスキー場があるということは恵まれていると思う。ウインタースポーツを親子で楽しみ、冬場も積極的に体を動かしてほしい」と話していました。

-

翁長希羽ちゃんの渡米に目途 林麻希さんが報告

重い心臓病で移植手術が必要な沖縄県の翁長希羽ちゃんを助けるため箕輪町の林麻希さんらが取り組んでいた募金活動が、目標の3億2千万円に達しました。 6日は、林さんが箕輪町文化センターを訪れ、チャリティー教室の会場として場所を提供してもらったお礼と目標を達成したことを、唐澤義雄教育長らに報告しました。 希羽ちゃんは、心臓移植が必要な「拡張型心筋症」と診断され海外で手術を受ける必要があります。 渡航費などを含め3億2,000万円が必要で、沖縄を中心に募金活動が行われていました。 希羽ちゃんの両親と親交のある沖縄県出身の林さんは、上伊那でも支援の輪を広げようとチャリティーダンス教室を8回開いた他、上伊那の公共施設やドラッグストアーなどおよそ30か所に募金箱を設置しました。 林さんの呼びかけで集まったおよそ70万円の他、全国各地から寄せられた募金を合わせて3億5,500万円となり、渡米の目途がたったということです。 希羽ちゃんは、1月下旬にも渡米し、ドナーが見つかるのを待つということです。

-

伊那市高遠町地区 成人式

2日、伊那市高遠町地区の成人式が、高遠さくらホテルで行われました。 高遠町地区で今年成人を迎えたのは男性27人、女性19人の合わせて46人で、この日はそのうち39人が出席しました。 式は高遠町公民館が主催しています。 式辞で高遠町公民館の原和男館長は、「ふるさと高遠が皆さんの背中を押してくれている。夢に向かって頑張って下さい」と話しました。 新成人を代表して伊藤佳央さんは「今まで支えてくれた全ての人に感謝し、自分の成長が伊那の発展につながるよう努力したい」と謝辞を述べました。 式では高遠太鼓保存会のメンバーが祝い太鼓を演奏しました。 新成人も飛び入りで参加し一緒に演奏を披露しました。

-

南箕輪村成人式 202人の門出祝う

3日は南箕輪村成人式が村民センターで開かれました。 南箕輪村で今年成人を迎えたのは男性100人、女性102人、合わせて202人で、この日はそのうちの146人が出席しました。 式で唐木一直南箕輪村長は、「新たな時代をひらくのは若い力。夢と希望に向かい自らの独創性をいかし、自分を磨いていって下さい」と新成人に呼びかけていました。 新成人を代表して原大介さんは「村に育ち成長させて頂いた事に感謝し、自分の夢に向かいまい進していきたい」と謝辞を述べました。 意見発表では斉藤愛さんは「何事にも、自分がどう考えるかということを大切に、それぞれの志が果たせるよう高みを目指したい」と話していました。 新成人達は、大人になった自覚を胸に新たな一歩を踏み出していました。

-

上伊那トップ 伊那北小学校3学期始業式

上伊那地域の小中学校のトップを切って、伊那市の伊那北小学校で6日3学期の始業式が行われました。 6年2組の教室では、児童が冬休みの宿題を担任に提出していました。 担任の藤沢美恵子教諭は、「卒業まであと49日。悔いの残らないよう、精一杯頑張ってください」と話しました。 伊那北小学校は12月26日から、5日までの11日間の冬休みが明けました。子供たちは登校すると、新学期を綺麗な校舎で迎えようと清掃を行いました。 体育館では、全校児童が集まり、始業式が行われました。 式では、2年生、4年生、6年生の代表が3学期に向けての目標を発表しました。 このうち6年生の篠原彩さんは、「卒業に向け、勉強は社会科の復習をしっかり行い、掃除は6年間の感謝の気持ちを持って行いたい」と話しました。 春日由紀夫校長は、「交通安全に気を付け、何事にも集中し、掃除や勉強などの伝統を上の学年から引き継ぐ、3学期にしてほしい」と子どもたちに呼びかけていました。 上伊那の小中学校の始業式は7日がピークで小中合わせて51校中45校で行われる予定です。

-

伊那市長谷成人式

伊那市長谷地区では元日に正月成人式が行われ、男性7人、女性6人の13人が大人の仲間入りをしました。 成人式には、保育園・小・中学校までをともに過ごした13人のうち、11人が参加しました。 式は長谷公民館が主催しています。 西村 公一公民館長は「ふるさと長谷で、家族、地域に育ててもらって今を迎えている。成人としての自覚を持ち、志を持って困難に立ち向かってほしい」と式辞を述べました。 新成人を代表して、中島 大希さんは、「成人として自覚ある行動をし、広い視野が持てるようになりたい」と謝辞を述べました。 そのあと、万歳三唱をして成人を祝いました。

-

県や市町村は4日が仕事始め

県や市町村は4日が仕事始めでした。 このうち、伊那市では職員およそ250人が出席し、仕事始め式が行われました。 白鳥孝市長は、「今年は市町村合併から10年の節目の年。現場の実態を自分の目で確認しスピード感をもって取り組んでほしい。」と話し、職員の士気を高めていました。

-

萱野高原で初日の出

1月1日の元旦に、箕輪町の萱野高原で初日の出を見るイベントが行われました。 萱野高原の山頂には、100人ほどが集まり、初日の出を待ちました。 予定では、午前7時10分ごろ朝日を拝める予定でしたが、雲が切れず、なかなかその姿を見ることができません。 しびれを切らしながら20分ほど待った、午前7時30分、ようやく日の光が差しました。 集まった100人の人たちは、手を合わせたり写真を撮ったりしていました。 このイベントは、福与の田中仁人(ひろと)さんが、20歳のころから始めて、20年ほど前から近所5軒ほどでイベントを開くようになりました。 だれでも参加できるということで、だんだん人数が増えています。 田中さんは、「萱野高原から初日の出を眺めると、何でも願い事が叶い、ご利益があります」と話していました。

-

伊那市富県の東光寺で二年参り

大晦日の12月31日、伊那市富県の東光寺は、二年参りの参拝客でにぎわいました。 31日の深夜から元旦にかけ、境内には地域住民が訪れ、除夜の鐘を打ち鳴らしました。 東光寺の二年参りは、檀家でつくる護持会が中心となり行われています。 この日は地域住民が打った富県産のそばがふるまわれ、訪れた人たちが味わっていました。 この日東光寺にはおよそ130人が訪れたということです。

-

暖冬 弘妙寺で早くも福寿草咲く 伊那西スケート場教室を中止

伊那市高遠町の弘妙寺で、例年より2週間ほど早く福寿草が花を咲かせています。 5日の伊那地域の最高気温は12.2度で平年と比べ7.1度高く3月下旬並みとなりました。 伊那市高遠町の弘妙寺の境内には1週間程前から福寿草が咲き出し、現在15輪程花を咲かせています。 田中住職によりますと、2月にはたくさんの花が咲き、見頃は3月いっぱいだということです。

-

上伊那の企業で仕事始め

上伊那地域の企業の多くが5日、仕事始めとなりました。 仕事始め式ではトップが訓示し新たな1年のスタートを切りました。 伊那市東春近に本社を置くビル総合管理業の株式会社BISOでも5日、仕事始め式が行われました。 式では正社員およそ50人を前に吉澤文男社長があいさつしました。 吉澤社長は「今年は前進できるよう物事をプラスに考えて躍進する年にしてほしい」と呼びかけました。 式では他に各部門長などがそれぞれ今年1年の目標を発表していました。 BISOでは、今年一年「住みよい環境づくり」をテーマに信頼される企業を目指していきたいとしています。

-

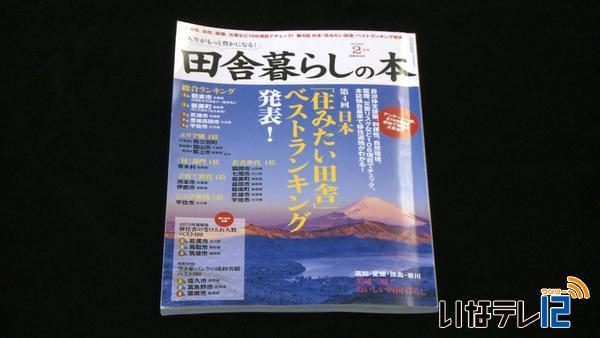

伊那市「子育てにぴったりな田舎部門」2年連続1位

宝島社の「田舎暮らしの本」2月号の「子育て世代にぴったりな田舎部門」で、伊那市が2年連続全国1位に選ばれました。 この雑誌は去年12月29日に発行されたもので、定住促進に積極的な市町村を対象に移住者支援や子育て支援など10分野106項目をもとにランキングしているものです。 伊那市は、小中学校の食育やキャリア教育など特色ある独自の教育の他、子育て支援が充実していると紹介されています。 また、新設された住みたい田舎エリア部門の甲信地区でも伊那市が1位に選ばれ全国でも6位にランキングされています。 伊那市では「様々な取り組みが評価されて嬉しい。今後も子育て支援などを充実させ、移住定住につなげていきたい」としています。

-

熊肉猪肉食べ放題 山のめぐみに感謝

クマやイノシシなどのジビエ料理を味わうイベント山のめぐみ感謝祭が23日、伊那市の竜門で行われました。 山のめぐみ感謝祭は竜門の社長で猟師の小阪洋治さんが、自ら仕留めたクマやイノシシを多くの人に楽しんでもらおうと行われたものです。 肉の仕入れ値がかかっていないことから飲み放題食べ放題で3000円と格安で提供されました。 店内にはおよそ140人が訪れめったに味わうことができないジビエ料理を楽しんでいました。

-

伊那地域でこの冬一番の冷え込み

28日の伊那地域は放射冷却の影響で最低気温がマイナス5.7度を記録しこの冬一番の冷え込みとなりました。 そんななか伊那市美篶の国道361号沿いでは十月桜が花を咲かせています。

-

大晦日間近 そば店大忙し

大晦日を間近に控え伊那市中央のそば処こやぶでは、年越しそばのそば打ちや発送作業に追われています。 そば処こやぶは創業42年で28日は年越しそばの準備に追われていました。 北は北海道から南は九州沖縄まで予約注文が入っていて発送分を含めた予約はおよそ5000食にのぼります。 店内では発送作業も行われ打ったそばは早速箱に詰められていました。 社長の伊藤祐一さんと息子の顕さんなど5人がそばを打ちピークとなる29日と30日は朝5時から12時間以上打ち続けるということです。

-

みはらしファームに2016本の〆の子

伊那市羽広の農業公園みはらしファームで28日、〆の子の飾りつけが行われました。 みはらしファームでは毎年西暦にちなんだ数の〆の子を飾り付けていて28日は来年の2016年にちなんで2016本を飾りました。 〆の子は西箕輪保育園の園児や公園内のしめ縄教室の参加者が作ったものです。 みはらしファームの関係者など30人ほどが園内に総延長およそ1.2キロの縄を張りめぐらし新年を迎える準備を整えていました。 〆の子は年明けの17日に行われる、みはらしファームのイベント、せいの神で燃やされるということです。

-

㈱サーチ 伊那市社協に車椅子を寄贈

伊那市や箕輪町などでパチンコ店を経営している㈱サーチは、21日、社会貢献の一環で伊那市社会福祉協議会に車椅子1台を寄贈しました。 この日、㈱サーチの天野博夫参与が福祉まちづくりセンターを訪れ、伊那市社協の伊藤隆会長に車椅子を贈りました。 ㈱サーチは伊那市で2店舗、箕輪町、南箕輪村でそれぞれ1店舗パチンコ店を経営しています。 アルミ缶を店や従業員の自宅から回収し、リサイクルで換金した約8万円で車いす1台を購入しました。 社会貢献活動として毎年行っていて今年で8年目になります。 車椅子は座面が広く、乗り降りがしやすいよう 肘掛けや足を置く部分が可動式になっています。 市社協では、この車椅子を長谷のデイサービスセンターで使う事にしていて伊藤会長は「地域の皆さんが安心して暮らせるように使わせて頂きます」と感謝していました。

-

2015ニュースTOP10<南箕輪村>

伊那谷ねっとのランキングをもとにお伝えしている3市町村のニューストップ10。 28日は南箕輪村です。 10位、映画監督、宮崎駿さんの長男、宮崎吾朗さんが母校の信大農学部で講演。 9位、二之湯智総務副大臣が村消防団と意見交換。 8位、日本ピスコ工業用地拡大のため村が用地取得。 7位、倉田武蔵さん、村内では初めて水泳で国体に出場。 6位、上農高校写真部課題写真コンクールで1席など活躍。 【5位 南箕輪村議会議員選挙】 任期満了に伴う南箕輪村議会議員選挙が4月26日に行われました。 選挙には定数10に対し11人が立候補しました。 投票率は57.33%で、前回の2011年に比べ、6.3ポイント下がり過去最低となりました。 【4位 村内で交通死亡事故】 今年4月に交通死亡事故ゼロ1,000日を達成した南箕輪村で11月、3年3か月ぶりに交通死亡事故が大泉で発生しました。道路を横断していた82歳の男性が跳ねられ死亡しました。 12月には田畑で道路にいた26歳の男性が2台の車に跳ねられ死亡しました。 【3位 まっくんプレミアム商品券2時間で完売】 7月26日、販売開始前には多くの人が列を作りました。 地域の消費拡大と活性化のため国の交付金を活用した地方創生まっくんプレミアム商品券は9,100セット用意され、販売当日は2時間で完売しました。 【2位 大芝 営農型太陽光発電計画 許可】 3月、南箕輪村農業委員会は、大芝で計画されている営農型太陽光発電施設の建設に伴う農地転用について許可しました。 神奈川県の太陽光発電事業者は発電パネルの下で朝鮮人参の栽培をする計画です。 【1位 伊那谷初のトレイルランニングレース 経ヶ岳バーティカルリミット】 大芝高原を発着に、標高約2,300メートルの経ヶ岳頂上を目指します。 村観光協会設立を記念して5月に初めて開かれ、全国から900人を超えるランナーが参加しました。 レースにはタレントの梅宮アンナさんも出場しました。 今年の南箕輪村ニュースランキングでした。

-

オーケストラをバックにピアノ演奏

長野県と山梨県の6つのピアノ教室に通うこども達がオーケストラ演奏をバックに練習の成果を披露するコンサートが、19日、伊那文化会館で開かれました。 コンサートは、国内で活躍するプロのオーケストラと一緒に演奏することでよりピアノを好きになってもらおうと、南箕輪村の望月音楽教室が開いたものです。 19日は、6つの教室に通う園児から高校生までの71人が演奏を披露しました。 望月音楽教室では、「1人で演奏するのとは違い映画音楽のような演奏が体験できるいい機会。長くピアノを続けてほしい」と話していました。

-

伊那北小学校「学校応援団」正式に発足

伊那市の伊那北小学校は、2年間の取り組みを経て、信州型コミュニティスクール「学校応援団」を18日、正式に発足させました。 この日は小学校で、学校応援団の発足会が開かれました。 伊那北小学校は、県がすすめる「信州型コミュニティスクール」の伊那市のモデル校に昨年度から指定されていて2年間取り組んできました。 信州型コミュニティスクールは、学校・保護者・地元住民が一体となって子どもの教育を支援するものです。 伊那北小学校では、17団体およそ150人のボランティアを招き、学習支援や通学の見守り、農業体験の支援などを行っています。 毎月15日には「いきいきサロン」の日を設け、交流も深めているということです。 児童代表は「分からないことを教えてもらって勉強が好きになりました。これからもたくさんのことを教えてください」と話しました。

-

酒井一さん 木で干支の置物製作

伊那市西春近の酒井一さんは、来年の干支申の置物を製作しています。 元大工の酒井さんは、毎年木を使って干支の置物を作り、友人や親せきの他病院や市役所などにプレゼントしています。 今年は、6匹の猿が組み合わさって1つの作品となります。 酒井さんの住む諏訪形区では、来年御柱祭があるということで、地域住民が1つの大きな「猿(えん)」になって祭りを盛り上げていきたいと話していました。 酒井さん宅の庭には、他にも猿の置物が並べられていて訪れた人の目を楽しませています。

-

伊那スキーリゾート 27日にオープン

雪不足のためオープンが延期となっていた伊那市西春近の伊那スキーリゾートが一部滑走可能となり、27日、今シーズンの営業が始まりました。 雪不足のため今月18日のオープンが延期となっていましたが、20日前後にスノーマシーンで雪を作り、ゲレンデの一部で滑走可能となりました。 例年は20日頃にオープンしていて、1週間ほど遅い営業開始だという事です。 雪は少なめですが、愛知や大阪から団体客も訪れ久しぶりの雪の感触を楽しんでいました。 現在は第二リフトの運行とナイターの営業は見合わせていますが、今月30日をめどに全面営業を行いたいとしています。

-

新年準備 坂下神社でしめ縄の取り付け

今年も残すところあとわずか。年末最後の日曜日となった27日は、伊那市の坂下神社で、しめ縄の取り付けなど新年の準備が行われました。 坂下神社では、今年一年飾られていたしめ縄を取り外し、新しいものに付け替える作業が行われました。 氏子総代会が先週の日曜日に新しいしめ縄としめ飾り、御幣を作りました。 本殿も含め境内には恵比寿神社や高田神社など4つの社殿があり、全部で10か所に新しいものを取り付けます。 境内入口の大鳥居には、3.5メートルのしめ縄を飾りました。 坂下神社の二年参りには、主に市街地から毎年600人ほどが訪れ、午前0時前後には大鳥居の外まで参拝客が列を作るという事です。 氏子総代会では大晦日の午後11時から甘酒や、みかんと餅のセットを無料で振る舞うほか、年越しそばを200円で販売するという事です。

-

ラーメン大学 施設利用者にラーメン振る舞う

伊那市御園のラーメン大学伊那インター店は、市内の障害者施設に通う利用者を招いてラーメンを振る舞いました。 22日は、市内3つの福祉施設の利用者13人がラーメン大学に来ました。 ラーメン大学では、25年前から毎年施設利用者にラーメンを振る舞うため、割引券を伊那市に寄贈しています。 お盆と年末合わせて120人分を振る舞っています。 今日は利用者がチケットを利用してラーメンを味わいました。 店は今年で創業38年で、何か地域に貢献できればと始めた取り組みだということです。 小松光明店長は「美味しいという声を聞くと嬉しい。これからも続けていきたい」と話していました。

-

東春近保育園 園舎完成

建物の老朽化と保育園の統合により建設が進められていた伊那市の東春近保育園の園舎が完成し、26日、地域住民を対象にした見学会が開かれました。 東春近中央保育園の園児は、年明けの6日から新園舎での生活を始めます。 26日は、園舎完成式が行われ、来年4月に統合する東春近中央保育園と南部保育園の年長園児54人が歌を披露しました。 東春近保育園は、中央保育園の東側に新たに建てられたもので、木造平屋建てで延床面積はおよそ1,360平方メートルです。 屋根には太陽光パネルが設置された他、ペレットボイラーが導入されています。 室内は、全長52メートルの長い廊下が特徴で、保育室7室と未満児室が2部屋あり定員は150人です。 建物の建設にかかった費用は、5億6千万円となっています。

811/(土)