-

高遠町公民館でそば打ち講座

年越しに向けて、伊那市高遠町の高遠城址公園内にある高遠閣で8日、そば打ち講座が開かれました。 講座には、伊那市内から18人が参加しました。 講師は、高遠そば組合の飯島進さんら3人が務めました。 講座は、年越しに向けて家庭でも打ち立てのそばを味わってもらおうと、高遠町公民館が毎年開いているものです。 この日は、長谷入野谷でとれたそば粉を使って1人500グラムから700グラム打ちました。 公民館によりますと、これまで受講した人の中に高遠町内でそば店を出した人もいるということです。 飯島さんは「こねばち3年のし3月、きり3日。まずはこねる工程を何度も何度も練習してコツをつかむことが大切」と話しました。 高遠そば組合では「家庭でそばを打つ人を増やして、最終的には伊那のそば文化の裾野を広げていきたい」としています。

-

ポーラ☆スター発表会

伊那と塩尻の新体操教室ポーラ☆スターの発表会が20日、伊那市の市民体育館で開かれ子供たちが日ごろの練習の成果を発表しました。 発表会では園児から高校生までのおよそ110人が参加し日頃の練習の成果を発表しました。 ポーラ☆スターは伊那市と塩尻市に教室があり毎年この時期に合同で発表会を開いています。 20日は、個人の演技の他団体での演技、保護者が参加しての演技が披露されました。 会場を訪れた家族は、子どもの演技をビデオカメラや写真におさめていました。 また20日は、8月のインターハイで個人、団体とも全国優勝した伊那西高校新体操クラブも発表しました。

-

「上牧里山づくり」が炭の窯出し

伊那市上牧の住民グループ「上牧里山づくり」の炭焼き窯で20日、炭の窯出しが行われました。 20日は上牧里山づくりのメンバーおよそ10人が集まり炭の窯出しを行いました。 窯はドーム型で縦170センチ、横150センチ、高さが110センチほどあります。 今月7日に火入れを行い近くの間伐材を50センチほどに切り2週間かけて燃やし炭にしました。 メンバーが窯の中から炭を取り出すと出来栄えを確認していました。 今回は炭焼きの煙の臭いを抑えるため二次燃焼装置を設置しました。 メンバーによると「少なからず効果があったとして」今後も対策を検討していくということです。 今回つくった炭は区民に活用してもらうほか地域の行事で使うことにしています。 上牧里山づくりは窯の近くに囲炉裏や足湯も作る計画で住民が集える場所にしていきたいと話しています。

-

米倉颯音さんがたかずやの里に歌のプレゼント

伊那市東春近の児童養護施設たかずやの里で19日クリスマス会が開かれ、 伊那市在住の歌手米倉颯音(はやと)さんが子どもたちに歌をプレゼントしました。 19日は米倉さんがたかずやの里を訪れ、アニメソングや歌謡曲など7曲を披露しました。 富県出身の米倉さんは、地元の施設などで歌を披露していて、今回は子ども達に楽しんでもらおうと初めてたかずやの里で歌のプレゼントをしました。 子ども達は、歌に合わせて手拍子をしたり、口ずさんだりしていました。

-

箕輪町でクラフト体験イベント

子ども達にものづくりの楽しさを知ってもらうクラフト体験イベントが、19日、箕輪町文化センターで開きました。 イベントは、郷土博物館、図書館、公民館の三館連携事業として毎年この時期に開かれているものです。 今年は、科学の楽しさを知ってもらおうと特別企画としてサイエンスショーが行われました。 イベントや学校の授業で科学の実験などを指導している飯島町の「学校支援ボランティアわくわく」が、液体窒素を使った実験を披露しました。 実験では、食べ物や植物、紙などを液体窒素の中に入れ、どのような反応を起こすかを確かめました。 このうち風船は、中の空気が冷やされて水が発生するなどと説明していました。 他にも、液体窒素の中に手を入れたらどうなるかを実際にやってみせていました。 会場ではこの他に、万華鏡やビニールロケット、クリスマスツリーづくりなど9つのブースが設けられ、訪れた200人以上の親子連れで賑わっていました。

-

今年1年の世相を示す変わり雛の展示

今年1年の世相を男女1対の雛人形で示す展示が、南箕輪村の岩月人形センターで行われています。 「爆買インバウンド雛」 訪日外国人観光客の消費が加速。日本製の商品を抱えて歩く姿が話題となりました。 「芥川賞芸人雛」 お笑い芸人ピース又吉直樹さんの処女作「火花」が芥川賞を受賞。累計200万部を突破する大ヒットとなりました。 「プリンセス女子大生雛」 秋篠宮家の次女佳子さまが今年の春大学に入学。清楚な女子大生ファッションに注目が集まりました。 「鉄道世代交代雛」 最期のブルートレイン北斗星が引退した一方で最新技術を搭載した北陸新幹線がデビューしました。 「スーパー1年生雛」 今年100周年を迎えた高校野球で早稲田実業高校の1年生清宮幸太郎選手が活躍しました。 岩月人形センターには、今年の世相を表す5対の変わり雛が展示されています。 戦前に木目込み人形を作る合間の手遊びとして作られたのが始まりとされていて、今年で69回を数えます。 会場には、去年の変わりびな6対も展示されていて、今年のものと見比べることができます。 岩月人形センターでは、「今年1年を振り返るいい機会でもあるので多くの人に見てもらいたい」と話していました。 展示は、来年3月3日まで行われています。

-

あぐりスクール最終回 正月用しめ縄づくり

児童が農業体験をする第10期あぐりスクールの最終回が19日開かれ、親子で正月用のしめ縄を作りました。 19日は児童とその保護者およそ120人が、正月用のしめ縄を作りました。 あぐりスクールは小学2年生から6年生までの児童を対象に、農業体験を通じて食と農を学んでもらおうと開かれています。 これまでにさつまいもやにんじん、ごまなどを育ててきました。 しめ縄づくりは今期最後の教室で、児童が1人1つずつ作りました。

-

通算60回の伊那まつりに向け検討

平成29年に、伊那まつりの前身勘太郎まつりから通算60回を数える伊那まつりに向けて、名称や企画などを検討するプロジェクトチームの初会合が17日、伊那市役所で開かれました。 17日は、各種団体の代表者ら23人が出席しました。 2年後の平成29年に行われる伊那まつりは、これまで通りいけば45回ですが前身の勘太郎まつりの15回を加算すると60回となります。 平成26年の伊那まつり委員会で、2年後の伊那まつりを通算60回とすることを決めています。 これを受け、記念事業などを検討するプロジェクトチームが設置されたものです。 プロジェクトチームのリーダーに、伊那まつり事務局長の小池真一さんが選任されました。 次回1月21日の会議で、まつりの名称やコンセプト、テーマ、記念事業などについて意見交換をすることになっていて、一般からの委員も公募する計画です。

-

移住希望者向けに空き家を活用して園児数増を

伊那市高遠町の「高遠第2第3保育園の存続と未来を考える会」は、移住希望者に現在ある空き家を紹介し、早ければ今年度中に移住をすすめる計画です。 17日は荒町公民館で会議が開かれ、今後の活動などについて会員が意見を交わしました。 会によりますと、現在、県外在住の子育て世代3家族が高遠町の長藤・藤沢・三義地区に移住したいと申し出ているということです。 会では、移住希望者の住める場所を提供し園児数増に繋げようと、候補として、御堂垣外地区の教員向け住宅2軒と、塩供地区の空き家1軒を挙げています。 現在、どちらも住んでいる人はいないため、住むには掃除や改装などが必要になるということです。 また市から出る空き家の改装についての補助金も、現在の10万円から増額するよう要望するということです。 会は、今年中に白鳥孝市長に要望書を提出する予定です。 早ければ今年度中に空き家の改装などを行い、準備が整えば希望者が移住してくるということです。

-

伊那市議会 閉会

伊那市議会12月定例会は、市側から提出された議案全てを原案通り可決し閉会しました。 18日は、委員会に付託されていた市提出の28議案全てが原案通り可決されました。 このうち、合併特例法に基づく高遠町、長谷の各自治区が地方自治法に基づく自治区へと移行する条例改正案は、移行後3年ほどの段階で制度が機能しているか検証するよう求める付帯決議をしました。 議員提出議案のうち、沖縄の米軍普天間飛行場の辺野古への早期移設などを国に求める意見書は、「沖縄県民の民意に反するもの」「環境破壊につながる」「他の自治体が意見をあげるべきでない」などの反対意見がありましたが、賛成13、反対7の賛成多数で可決されました。 このほか、労働基準法改定案の撤回を求める意見書は、賛成少数で否決。 介護労働者の処遇改善などを求める意見書やTPPの協定内容の公開と説明などを求める意見書、松くい虫対策の充実を求める意見書は全会一致で可決しました。

-

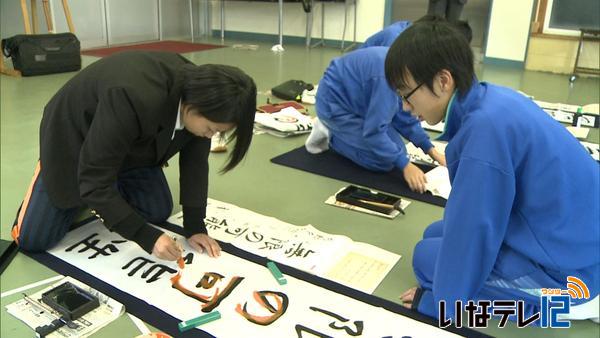

ひと足早く書初め気分

伊那市の長谷中学校で、26年間続いているという伝統の書道教室が18日開かれ、生徒たちは一足早く書初め気分を味わいました。 ランチルームに全校生徒が集まり、1年生は、不言実行、2年生は、自然の神秘、3年生は、無限の可能性と書きました゜ 長谷中学校では、毎年年末に全校での書道教室を開いています。 5年前からは、高遠高校の芸術コース書道専攻の生徒が協力しています。 18日は、泉逸男教諭と生徒3人が長谷中を訪れました。 生徒の1人、内田眞恵さんは、長谷中出身で、母校の後輩たちに「行書なので 流れるように止めないで書いてください」などと指導していました。 長谷中3年の島谷蒼太君は、「苦手なところを的確にわかりやすく教えてもらえた」と喜んでいました。

-

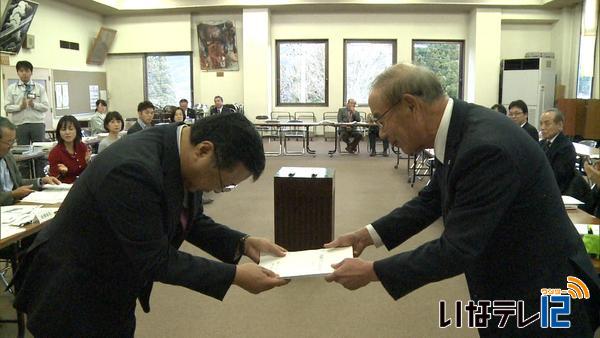

南箕輪村第2次食育推進計画案を諮問

南箕輪村の唐木一直村長は、来年度から5年間の村の食育の指針について示した第2次食育推進計画案を8日審議会に諮問しました。 8日は、唐木村長が農と食審議会の三澤澄子会長に計画案を諮問しました。 食育推進計画案は、南箕輪村が家庭を中心として地域全体で食育に取り組んでいくためのもので、来年度から平成32年度までの5年間の指針を示します。 第1次計画では子どもの食育についてが中心でしたが、第2次計画案では成人の食育についてもふれられた内容になっています。 案では、「朝食を毎日食べる人の割合」や「メタボリックシンドロームを認知している人の割合」などの項目について、現状よりおおむね5%増を目標値としています。 審議会の三澤会長は「TPPなど食をめぐる状況も変わる中、それぞれの立場で意見を出してしっかり審議していきたい」と話していました。 審議結果は、来年2月末までに答申する予定です。

-

上伊那地域包括医療協議会 机上訓練

上伊那医師会や消防、市町村などで作る上伊那地域包括医療協議会は、大規模災害を想定した訓練を6日伊那市の上伊那広域消防本部で行いました。 訓練は、上伊那地域に震度6強の地震が発生したとの想定で行われました。 上伊那医師会長を本部長とする上伊那地域災害医療本部が設置されました。 訓練では災害現場や避難所、病院などの持ち場に別れ、負傷者を搬送します。 災害発生時の連携体制の整備・促進を図るため行われていて、上伊那地域の病院や消防、市町村、警察などが参加しました。 上伊那地域包括医療協議会では、大規模災害時の医療救護 マニュアルを平成25年に策定していて、今回はそのマニュアルに基づいて訓練が行われました。 本部では、病院や避難所と連絡を取りながら、搬送の指示をだしていました。 協議会では、今回の反省をもとにマニュアルの改善を行っていくとしています。

-

青野恭典さん 東北地方で撮影した作品の展示会

東京都在住の山岳写真家、青野恭典さんが東北地方で撮影した写真の展示「みちのく光彩」が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、青野さんが40年以上に渡り東北地方に足を運んで撮影した作品60点が並んでいます。 青野さんは、高原や海岸、雪山などから感じた自然の豊かさやたくましさを伝えようと写真を撮り続けているということです。 今回は、東日本大震災の被災地で撮影した写真のコーナーも設けました。 青野さんは、震災の2日前にフォトコンテストの表彰式のため東北地方を訪れる予定でしたが、偶然にも表彰式が延期となり、震災にも遭いませんでした。 思い入れのある東北にエールを送ろうと今回このコーナーを設けました。 青野さんは「建物は無くなってしまったが自然は変わらず元気に在り続けている。被災地の自然の力強さを感じてもらいたい」と話していました。 青野恭典さんの写真展「みちのく光彩」は、来年3月13日まで伊那市のかんてんぱぱホール常設展示場で開かれています。

-

長野中南信いずみ会が南箕輪村に車いす寄付

住宅設備の総合商社株式会社小泉中部の取引企業などでつくる長野中南信いずみ会は17日、南箕輪村に車椅子を寄付しました。 17日はいずみ会の西村徹二会長ら役員5人が南箕輪村役場を訪れました。 長野中南信いずみ会は山梨県にある㈱小泉中部取引業者でつくるもので、中南信地域の水道関連会社76社が参加しています。 地域に貢献しようと、去年から車椅子を寄付していて、今年は安曇野市、茅野市、南箕輪村に贈りました。 車椅子はアルミ製で、6万円相当のものです。 西村会長は、「地域密着の方針のもと、これからも続けていきたい」と話していました。 唐木村長は、「車椅子はいくつあってもたりない。村としてもうれしい」と感謝していました。

-

伊那スキーリゾート安全祈願祭

雪不足のため18日のオープンが延期となった伊那市西春近の伊那スキーリゾートで、17日安全祈願祭が行われました。 17日の朝降った雪が薄く積もったゲレンデに向かって安全祈願が行われました。 スキーリゾートや伊那市、地元の関係者40人ほどが出席し、神事を行ってシーズン中の安全を祈りました。 今年は、暖冬の影響で人工の雪づくりも見合わせたため、18日のオープンは延期しました。 これほど暖かく、雪もなく、オープンがずれ込むのは10年に1度ということです。 18日晩は、雪づくりに必要なマイナス3度まで気温が下がりそうだということで、今シーズン初めての雪づくりを行う予定です。 伊那スキーリゾートでは、早ければ23日、遅くても26日には、オープンしたいと話していました。 長野地方気象台によりますと、17日の最低気温は1.2度で、平年より5度高い11月中旬並みとなりました。 しかし日中の最高気温は5.4度までしか上がらず、1月上旬並みの寒さで、雪も舞いました。 18日は冷え込みますが日中は晴れる見込みです。 ただ、来週はエルニーニョの暖冬傾向で再び暖かくなる見込みで、寒波は、年末に一時的におとずれるのではないかとみています。

-

東京農大の学生が漆戸醸造で住み込み実習

伊那市西町の造り酒屋・漆戸醸造で、東京農業大学の学生が、住み込みで酒造りについて学んでいます。 漆戸醸造に14日から実習に訪れているのは、東京農業大学醸造科学科の3年生、酒井 智子さんと、湊 涼夏(すずか)さんの2人です。 漆戸醸造社長の漆戸正彦さんと、弟で杜氏の貴彦さんが、ともに東京農大出身で、毎年、学生を受け入れていて13年目です。 17日は、出来上がった麹の熱を冷まし、湿度を下げる「手入れ」という作業や、発酵を均一化させる櫂入れなどを行っていました。 実習は、全国47か所の酒蔵やみそ蔵などで受け入れていて、上下伊那では漆戸醸造だけだということです。 学生たちは25日まで滞在し、酒造りの一通りを体験します。

-

作家 東 朔水さんが母校高遠中で講演

伊那市の高遠中学校出身の作家・東(あずま) 朔水(さくみ)さんが、17日、母校で講演しました。 生徒たちの拍手の中で迎えられたのは、去年、「ひぐらし神社、営業中」でデビューした作家・東 朔水さんです。 東さんは、高遠中学校の出身で現在も高遠町に住んでいます。 講演会では、中学3年生のときの東さんの写真も掲示されました。 これからの進路を選択していく3年生に自分の夢を実現してもらうためのきっかけにしてほしいと高遠中学校が企画しました。 東さんは、「『つまらない』『これは無駄』とすぐに答えをだしてしまうのではなく自分の中に保留してほしい。興味のアンテナを増やして、『これだ』というものを見逃さないようにしてほしい。それをキャッチできると人生がたのしい」と話していました。 これは高遠中学校の読書旬間に合わせて、キャリア教育の一環で行われ、3年生全員が、講演を聞きました。

-

箕輪町第5次振興計画 原案まとまる

みのわ未来委員会は、人口減少時代における将来の暮らしやすさをテーマとした箕輪町第5次振興計画の原案をまとめました。 17日は10回目のみのわ未来委員会が町役場で開かれ、浦野正敏会長が、計画の原案を白鳥政徳町長に提出しました。 箕輪町第5次振興計画は、来年度から平成37年度までの町づくりの基本的な方針を示したもので、町の総合計画として初めて人口減少を想定しています。 取り組みとして、「人口減少時代に即した暮らしへの転換」「将来の暮らしやすさを守る人口規模の維持」を挙げています。 目標として、去年66.1%だった住民満足度を70%に上げるとしています。 また平成37年度までには24,100人程度まで減少すると予想されている人口を24,800人以上に維持するとしています。 箕輪町では今後、原案をもとに計画案を作成し、24日から来年1月8日までパブリックコメントを募り、町議会に提出します。 また、17日は町民が主役となり計画が取り組まれるよう、未来委員会から町への提言案も示されました。 提言案では、「町民が町の状況を把握できるような情報提供」のほか「課題などを町民が共有できる交流の場を設ける」よう求めています。

-

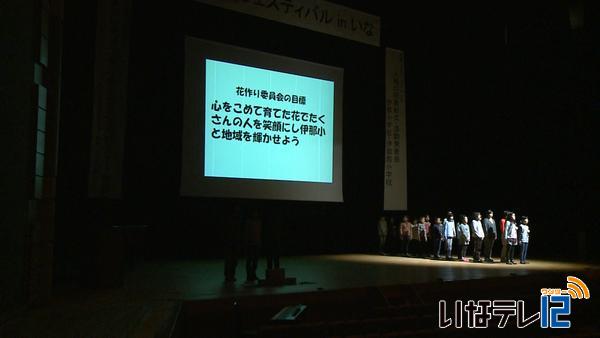

人権フェスティバルinいな

人権フェスティバルinいなが6日伊那市の伊那文化会館で行われました。 この催しは、伊那市と伊那市教育委員会が、人権について考える機会にしてもらおうと行ったものです。 今年度「人権の花」運動に取り組んだ伊那小学校と伊那西小学校の児童に感謝状が贈られました。 人権の花運動は、花を育てることで思いやりの心を育んでもらおうというものです。 人権擁護委員や法務局などでつくる伊那地域人権啓発ネットワーク協議会が伊那小と伊那西小に花の種を贈りました。 伊那小学校の花づくり委員会は、プランターに植えた花を地域の公民館に配布しました。 伊那西小学校では、3年生が学校のロータリーや近くの土手に花を植え、育てました。 児童は、「地域の人が花をきれいだと言ってくれて、育てて良かったと思いました」と発表していました。 このほかに、アイヌ人として差別を受けながらも飯田線の開通工事に尽力した川村カネトの人生をテーマにした合唱劇も披露されました。

-

第54回高等学校美術展

上伊那8つの高校の美術部の生徒の作品が並ぶ第54回上伊那高等学校美術展が17日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。 会場には、上伊那8つの高校の美術部員の作品およそ150点が並んでいます。 展示は一年間の活動の成果の発表の場として上伊那高等学校美術連盟などが開いています。 この展示会で選抜された14作品は来年1月の長野県高等学校美術展に出展されることになっていて、さらに選抜されると全国の美術展に展示されます。 今年はペン画や水彩画など、イラストレーション作品が多くなっているということです。 第54回上伊那高等学校美術展は、20日(日)まで伊那市の伊那文化会館で開かれています。

-

「伊那市50年の森林ビジョン」 案まとまる

50年後の伊那市の森林のあり方や市民との関わりなどについて定めた「伊那市50年の森林(もり)ビジョン」の案がまとまりました。 策定委員会では、今後市民の意見を募集し来年度からの実施を目指します。 去年10月に発足した策定委員会は、16日、5回目の会合を開き、ビジョンの案の最終確認を行いました。 生物多様性など自然環境の保全、森林の生産力向上、持続可能な経済発展を担う林業の推進など6つの大きな目標を掲げました。 このうち「自然環境の保全」では、希少動植物の保護を目的に生物多様性に優れた地域の特定を行う事で市民の意識向上や観光面での利活用につなげるとしています。 「持続可能な経済発展を担う林業の推進」では、薪やペレットなどバイオマス燃料の生産体制を確立する事を掲げました。 他に、森林のある集落や区と協議を行い、管理や生産に関する情報、意見交換を活発に行うことを目指すとしています。 具体的な実行計画は来年度、推進委員会を設置し部会で策定していく計画です。 策定委員会では。来年1月上旬から市民の意見を募集します。 その意見をふまえて最終案を策定し3月をめどに白鳥孝市長に答申、来年度からの実施を予定しています。 策定員会では、50年後の明るい森林をイメージできるものができたとして、策定後は概要版を作るなどして市民に周知していきたいとしています。

-

南ア エコ、ジオ4市町村が連携し観光客獲得へ

伊那市は、南アルプスエコパークやジオパークに関わる県内の市町村と連携し、アプリの開発やモデルコースの作成などを行い、観光客の増加を狙います。 15日は高遠町地域協議会が開かれ、事業の概要や予算等について市から説明がありました。 事業は、今年度から平成31年度までの5年間を予定し、南アルプスのエコパーク、ジオパークに関わる伊那市や飯田市、富士見町、大鹿村が広域連携し行います。 地域のビューポイントや歴史文化、食などを地域住民の協力のもと調査し、それらをデータ化します。 集めたデータを活用し、おすすめコースの設定やルート案内、中国語や英語によるガイド機能を持った、携帯端末用の観光アプリを作る事にしています。 事業は、国の地方創生に関わる補助金を活用し、5年間の事業費はおよそ2千2百万円です。 伊那市では今回の事業による成果目標として、南アルプスエリアの観光客数を平成30年は平成25年と比べ3%増加のおよそ95万人と定めています。

-

「安保関連法」廃止求める請願 市総務委 不採択

伊那市議会総務委員会は、国会での安全保障関連法の採決強行に抗議し、法律の廃止を求める意見書を提出する事を求める請願について不採択としました。 採決の結果、請願は賛成3、反対3と同数になり、委員長採決により不採択となりました。 市議会には、安全保障関連法の採決強行に抗議し、法律の廃止を求める意見書を提出する事を求める請願が、上伊那地区憲法を守る会 上伊那地区労働組合会議から提出されています。 議員からは、「専守防衛の範囲以内で問題はない」といった賛成意見や、「戦争をできる道を作る事をゆるしてはならない」といった反対意見が出されていました。 この請願については市議会最終日の18日に本会議で採決が行われる予定です。 また、地域自治区条例の一部改正案は「3年をめどに制度が有効に機能しているか検証する」とする付帯決議を付け、全会一致で可決しました。

-

信大農学部 やまぶどうワインの販売始まる

南箕輪村の信州大学農学部の学生が栽培したヤマブドウを原料にしたワインの販売が、16日から始まりました。 信大農学部の生産品販売所で16日から販売が始まりました。 原料のヤマブドウは食料生産科学科の3年生が実習で栽培し、10月に2年生が収穫を行いました。 この日は学生がワインの出来を確かめていました。 これまで塩尻の醸造所で醸造をしていましたが、より地元に愛される商品にしようと、今年から伊那市美篶の伊那ワイン工房に依頼しました。 販売初日のこの日は、諏訪から買いに来た男性もいました。 毎年、地元を始め松本や飯田から買いに来る人もいて、全国への発送も100件ほど依頼があるという事です。 今年は720ml入りが1,737本、360ml入りが300本販売される事になっていて、価格はそれぞれ2,200円と1,300円となっています。

-

キットハウス完成 内覧会

伊那市の田舎暮らしモデル地域に指定されている新山地区に建設されていたキットハウスが完成し内覧会が15日行われました。 来年4月から田舎暮らしの宿泊体験などの受け入れをする計画です。 キットハウスは、移住・定住につなげようと、標高およそ900メートルに位置する伊那市富県上新山に建設されました。 15日は、伊那市や建設関係者、地域住民などが訪れ完成したキットハウスを見学していました。 建物は木造2階建てで延床面積はおよそ80平方メートル、総事業費は1600万円となってい。 キットハウスは上伊那産のヒノキやカラマツなどが使われていて価格を安価に抑え、必要に応じて室内の間取りを変えられるように間仕切りを最小限にしました。 室内には、自然エネルギーの活用を促進するため薪ストーブが設置されています。 キッチンの窓からは新山の集落が一望できます。 キットハウスは、新山の地域おこし協力隊の活動拠点となる他、移住希望者が見学や宿泊体験できる場所として活用していくということです。 来年4月以降の宿泊については、しばらく無料で行っていくとしています。 白鳥孝市長は「建物の細部に渡って地域や関係者の思いが込められている」と話していました。 伊那市では準備や試行期間を経て、来年4月から本格的に受け入れを始めたいとしています。

-

年賀状の受付始まる

15日から来年用の年賀状の受付が始まりました。 伊那郵便局では、専用のポストに年賀状を投函する人の姿が見られました。 入り口には専用ポストが設置されています。 受付初日の15日は、訪れた人が年賀状の束を投函していました。 伊那郵便局によりますとスマートフォンの普及でインターネットを通じた新年の挨拶が広がる中、年賀はがきの発行枚数は年々減少しているということで「まごころを込めた年賀状を若い人たちに書いてもらいたい」と話していました。 伊那郵便局では「年賀状を元日に確実に届けるため今月25日頃までに投函してほしい」と呼びかけています。

-

障がい者施設合同のクリスマス会

伊那市内3つの障がい者社会就労センターの合同クリスマス会が14日、伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。 クリスマス会は、利用者に楽しんでもらおうおと毎年、伊那ライオンズクラブが開いています。 14日は、市内3つの障がい者社会就労センターの利用者およそ120人が参加しました。 ステージではそれぞれの施設の利用者が歌などを発表したり、大道芸人のゴンベエワールドさんが風船を使ったパフォーマンスを披露しました。 利用者たちは飲み物や食べ物を味わいながら楽しんでいました。 最後に、サンタクロースに扮した伊那ライオンズクラブのメンバーがクリスマスプレゼントを配りました。 伊那ライオンズクラブでは「これからも楽しんでもらえるよう施設の支援をしていきたい」と話していました。

-

伊那市駅前周辺再生について伊那市に要望

地元住民や商店主らでつくる伊那市駅前まちづくり研究会は、駅前周辺の再生について15日伊那市に要望しました。 伊那市駅前まちづくり研究会は空きビルや空き家などが駅周辺に増えていることから活気を取り戻そうと今年7月に中心商店街の地元有志や店主などで7月に結成しました。 要望書の提出は非公開で行われ、研究会のメンバーが白鳥孝市長に要望書を手渡したということです。 要望書によりますと駅正面の空きビルについて老朽化した大変危険だとして問題解決策を求めています。 このビルは昭和37年に建てられた鉄筋コンクリート建てでかつては自衛隊の事務所や美容室、ゲームセンターなどがテナントとして入っていました。 研究会では取り壊しを望んでいますが会によるとビル所有者が話しを受け付けてくれないということです。 白鳥市長は「どんな協力が出来るか調べていきたい」と話していたということです。 伊那市駅前まちづくり研究会では今後、賑わいのある駅前を目指し周辺の空き店舗や空き家などの活用について模索していくとしています。

-

童話作家なかじまゆたかさん 箕輪町で3月に展示

来年3月に箕輪町で絵本の原画展を行う奈良県在住の童話作家なかじまゆたかさんが、11日白鳥政徳町長を訪問しました。 童話作家のなかじまゆたかさんは、奈良県在住でこれまでに194作品の絵本を出版しています。 高校時代の恩師が箕輪町に住んでいたことがきっかけで、大学時代に箕輪町を訪れ「牛の目地蔵」という童話を書き、その本がなかじまさんの初めての出版作品となりました。 平成20年には、絵本や原画を町図書館に寄贈しました。 なかじまさんは「箕輪町は童話の第一歩となったきっかけの場所。何年経っても当時のことが印象に残っています」と話しました。 白鳥町長は「子ども達も喜んでいます。これからもたくさんの本を書いてください。」と話しました。 なかじまゆたかさんの童話作品原画展は来年3月に箕輪町で開かれる予定で、期間中は、なかじまさんも訪れ子ども達に作品紹介をする予定です。

811/(土)