-

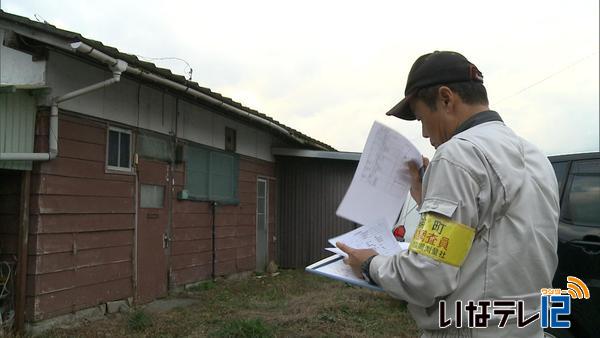

箕輪町で空き家の全戸調査開始

空き家の実態を把握し適正な管理や活用につなげるための全戸調査が、14日から箕輪町で始まりました。 この日、町が調査を委託している長野市の㈱協同測量社が天竜川東側の東部地区で調査を行いました。 調査員は腕章をつけ、空き家の目視調査と写真撮影を行います。 目視調査では、屋根や基礎など建物の状態やごみなどの管理状況を確認します。 調査は、町内の空き家の実態を把握し適正な管理や賃貸などの有効活用を図ろうと行われるものです。 町では水道の利用状況から町内に千戸ほどの空き家があるとみています。 来年1月上旬まで北小河内・南小河内などの東部地区、1月上旬からは下古田・上古田などの西部地区、1月中旬からは、木下・松島などの市街地で調査を行う予定です。 調査結果は来年4月に設置が予定されている空き家対策協議会が策定する計画に反映させるほか、実態をまとめた台帳を作成し、所有者の意向で賃貸や売却などができるものについては空き家バンクに登録をしていくという事です。

-

ポイントためて健康づくり

ポイントをためるとスポーツ用品などが当たる伊那市健康応援ポイントの抽選会が14日、伊那市役所で開かれました。 抽選会では白鳥孝伊那市長らが箱の中から応募券をひいていました。 健康応援ポイント事業は伊那市の委託を受けて伊那市総合型地域スポーツクラブが行っているものです。 市民の健康づくりを目的に市や地域主催のスポーツ教室などに参加するとポイントが貯まるものです。 20歳以上の市民を対象に行われ、今年4月から10月までの間に261件の応募がありました。 A賞は2万円相当の市内スポーツ用品店の商品券が当たるほか合計79人にプレゼントが贈られます。当選者には商品が発送されることになっていて市では「楽しみながら市民の健康づくりにつながる事業」だと話しています。

-

自分たちで漬けた野沢菜が給食に

先月末に伊那市の長谷中学校の生徒が漬けた野沢菜が14日給食に出され生徒が味わいました。 野沢菜は種まきから収穫、漬け込みまでを生徒が行いました。 これは「暮らしのなかの食事業」の一環で取り組んできたもので先月末に漬け込んだ野沢菜をタルから出し食べやすい大きさに切ったあと給食に出されました。 生徒たちが自分で漬けた野沢菜を食べるのは初めてで皿に盛ったものを分け合って味わいました。 今回漬けた野沢菜はタルに保存されていてなくなるまで定期的に給食に出されるということです。

-

TPPに関する請願陳情採択

伊那市議会経済建設委員会が14日伊那市役所で開かれ、協定内容の公開と十分な説明などを求めるTPP交渉大筋合意に関する陳情などが採択されました。 上伊那地区憲法を守る会上伊那地区労働組合会議が提出しているTPP参加に反対し情報公開と国会審議の徹底を求める請願は委員6人のうち採択3、不採択3で委員長採決により採択となりました。 請願ではTPPの調印作業を中止し交渉から即時撤退するべきとしています。 採択とした委員からは「農業を守るためにはTPPから撤退するべき」 不採択とした委員からは「即撤退は日本の信用を失う」などの意見が出されていました。 JA上伊那が提出しているTPP交渉大筋合意に関する陳情は全会一致で採択となりました。 陳情では協定内容の公開と十分な説明、国会決議との整合性の検証の実施などを求めています。 委員会で採択された請願陳情は本会議最終日に採決が行われます。

-

箕輪町大出 住民有志がそば振る舞う

箕輪町大出の「大出そば有志の会」は13日、大出コミュニティーセンターで手打ちそばを振る舞いました。 大出そば有志の会は、地域の活性化を目的に6年前に発足し、3年前から地区住民に手打ちそばを振る舞っています。 そばは会員が栽培した大出産のそば粉が使われていて、およそ200食を用意しました。 ある会員は「これからも続けてコミュニティーづくりを大切にする機会にしていきたい」と話していました。

-

第23回上伊那ベテラン卓球選手権大会

上伊那の卓球クラブなどに所属する30歳以上を対象にした「第23回上伊那ベテラン卓球選手権大会」が13日、南箕輪村の村民体育館で開かれました。 大会には、辰野町から飯島町までの30歳から78歳までの男女42人が出場しました。 大会は、上伊那卓球連盟に登録しているクラブの会員などが日頃の親睦を深めようと毎年開いています。 出場選手の最高齢は男性が78歳、女性が77歳だということです。 大会の結果、シングルス1部は駒ヶ根市の下島博人さん、2部は駒ヶ根市の千村淳子さんが優勝しました。 ダブルス1部は駒ヶ根市の西尾和子さんと南箕輪村の片桐睦美さんペアが、ダブルス2部は伊那市の高嶋正明さんと南箕輪村の三石房子さんペアが優勝しました。

-

忘年囲碁大会

日本棋院上伊那支部の忘年囲碁大会が13日伊那市西春近のサンライフ伊那で開かれました。 大会には小学1年生から80代までの36人が参加しました。 日本棋院上伊那支部では、年に4回大会を開いていて、この忘年囲碁大会が今年の打ち納めです。 4段以上のA級、3段以下のB級、3級以下のC級に分かれて4回戦で順位を争いました。 上伊那支部では、「囲碁は日本の伝統的なたしなみ。子どもと大人が交流する機会でもあり社会性も身につく。」と話しています。 参加者たちは、碁盤をにらみながら、次の一手を考えていました。

-

公認更新のため検定

改修工事が終了した伊那市陸上競技場で、公認を更新するための検定作業が12日から13日にかけて行われました。 伊那市陸上競技場は、日本陸上競技連盟の第2種公認陸上競技場です。 上伊那唯一の公認陸上競技場で、新記録が出た際には、公認記録として認められます。 伊那市は、公認を継続するためスポーツ振興くじ、totoの助成を受け、ウレタン舗装やクリーニングなどを行い、円盤・ハンマー投げの囲いも購入しました。 工事終了により、日本陸連の検定員や技術役員による公認検定が行われたもので、トラックの距離の実測や新たに購入した器具の確認をしました。 検定結果は、年内をめどに出される見込みで、認定されると来年から5年間公認が継続となります。 伊那市陸上競技場は、これまで主に中体連やインターハイの南信予選などで活用されています。

-

伊那リ オープン延期に

伊那市西春近の伊那スキーリゾートは、18日に予定していた今シーズンのオープンを延期することを決めました。 13日の伊那地域の最低気温は、5.4度と10月下旬並みでした。 13日昼ごろの伊那スキーリゾートです。 霧がたちこめ、雪は全くありません。 伊那スキーリゾートでは、一時あった自然の雪も消え、雪づくりが可能となるマイナス3度以下の冷え込みも見込めないため18日のオープン延期を決定。 12日にホームページで公開しました。 伊那スキーリゾートでは、冷え込みが予想される16日ごろからスノーマシンによる雪づくりをはじめ、天皇誕生日の23日にはオープンにこぎつけたい考えです。 17日の安全祈願祭は予定通り行われますが、天候とにらめっこの日々が当分続きそうです。

-

みはらしファームで〆の子づくり

正月の注連縄につけられる藁の飾り「〆の子」づくりが、伊那市西箕輪のみはらしファームで行われています。 ファーム内の作業場では、県外から来た観光客が〆の子づくりを体験していました。 指導しているのは、5年ほど前から〆の子づくりを任されている西箕輪の林正義さんです。 みはらしファームでは、毎年新しい年の数の分だけ作り、敷地内に飾っています。 今年は、5日から作業が始まり、2016本を作ります。 〆の子は、20本ほどの藁の束を3つに分けて、両手で転がすようになっていきます。 体験した人達は、完成した〆の子に願い事を書いた札をつけていました。 みはらしファームでは、一般の人向けに〆の子と正月飾りづくりの体験教室を20日まで開いています。 2016本の〆の子は、28日に飾り付けるということです。

-

元箕輪中教諭が吹奏楽部員に緊張しない方法指導

元箕輪中学校の音楽教諭でストレスケアカウンセラーの菅井秀樹さんが、伊那市の東部中学校で吹奏楽部の生徒に「本番で緊張しない方法」を12日教えました。 12日は、菅井さんが東部中と西箕輪中の吹奏楽部員80人にリラックスできる呼吸法やストレッチを紹介しました。 菅井さんは元中学校の音楽教諭で、箕輪中学校に6年間勤務していました。 別の学校に赴任中、うつ病となり退職し、現在はストレスケアカウンセラーを務めています。 本番前にリラックスできる方法として「ホメオストレッチ」を紹介しました。 相手の肩や自分の太腿に手を当てて5秒かけて5キロの圧力をかけるというもので、10回ほど繰り返します。 これにより心拍数や血圧が下がるなどの効果があるということです。 生徒も2人一組になり、実際に試していました。 菅井さんは、「だれもがストレスを抱えている。呼吸法やストレッチを身に付けることで、コントロールできる」と話していました。

-

JA上伊那生活部会 女性まつり

JA上伊那の女性組織生活部会の女性まつりが、12日伊那市の伊那文化会館で行われました。 オープニングでは、生活部会の本部役員によるスコップ三味線が披露されました。 女性まつりは、会員の日頃の活動を発表しあい交流を深めようとJA上伊那と生活部会が毎年行っています。 JA上伊那生活部会は、今年で発足20年となります。 現在会員はおよそ4400人で、地区ごとに趣味の講座や料理教室を開く活動を行っています。 まつりでは、活動発表も行われ、伊那市高遠町藤沢で農家食堂こかげを立ち上げた藤澤宗子さんが発表しました。 藤澤さんは、高齢化が進む藤沢を活性化させようと生活部会の会員らと活動を始めたと発表し、「これからも地域にたくさんの人が来てくれるよう活動していきたい」と話していました。

-

信州大学農学部公開講座 冬の樹木観察入門

信州大学農学部の公開講座「冬の樹木観察入門」が12日開かれました。 講座には6人が参加し、構内にある木の枝を採取し、観察しました。 信州大学では、地域や一般の人に大学でどのような授業が行われているのか知ってもらおうと公開講座を開いています。 6日は岡野哲郎教授と、荒瀬輝夫准教授が、冬の樹木の観察の仕方について説明しました。 岡野教授は、「冬は花もなく葉が落ちているため、樹皮や枝、芽から樹種を判断する」と話し、「オニグルミという木は、枝の中心の髄(ずい)という部分に空洞があるのが特徴。斜めに切って観察するとわかりやすい」などと説明していました。 参加者は、木に登ったり、枝の匂いを嗅いだりしながら、冬の樹木について理解を深めている様子でした。

-

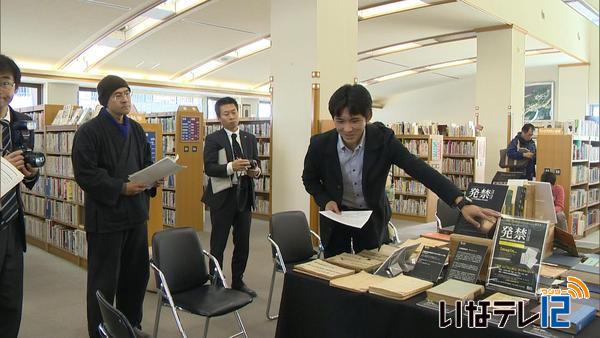

戦時体制下の発行・閲覧禁止本について学習会

大正14年から昭和19年までの戦時体制下に、発行や閲覧が禁止となった本に関する学習会が、12日、伊那市の伊那図書館で開かれました。 学習会は、戦後70年の特別企画として伊那図書館が行っている発行禁止図書に関する展示の関連企画として開かれたものです。 戦時体制下では、政府の検閲によって社会や青少年に対して悪影響と判断された書籍や新聞などは、文章を伏字にしたり閲覧が禁止となるなど、表現の自由や知る権利が失われました。 学習会では、日本の近代文化について詳しい県短期大学の牧義之助教が、展示されている資料について説明しました。 こちらは、県立長野図書館が所蔵している戦時下の事務文書で、当時の内務省が出版物に対してどのような処分を下したのかが分かります。 牧さんは、「資料としてほとんど残っておらず、歴史を知る上で貴重なもの」と話していました。 他に、検閲の対象となっていたものや、当時どのように行われていたかについて説明しました。 他に、「現在では検閲は禁止されているが、唯一教科書だけは文科省のチェックが入っているので、現代における検閲といえるのではないか」と話していました。 伊那図書館の戦後70年特別企画展は、20日まで開かれています。

-

伊那市ふるさと納税 好調

伊那市のふるさと納税が好調です。 市では、今年度末までに22億1,700万円を見込んでいます。 11日伊那市は、当初の予想を上回る分として14億円分を盛り込んだ補正予算案を市議会に提出しました。 ふるさと応援基金積立金に全額積立られます。 特典は、6億5,600万円を計上しています。 伊那市のふるさと納税は、昨年度は、1年間で1,800万円ほどでしたが、今年度は、9月までで1億3,700万円。 10月以降、納税額が急増していて、年度末で22億1,700万円を見込んでいます。 伊那市では、好調の要因を全国的なブームの高まりと、季節に応じた50種類ほどの特典が人気を集めているものと見ています。

-

JA上伊那の伊那華シリーズ麺類が贈答用で販売開始

JA上伊那は、年末年始に向けて独自ブランド伊那華シリーズの年越しそば・年明けうどんセットと、らーめんセットを販売します。 JA上伊那が販売するのは、「伊那華の年越しそば・年明けうどんセット」と「らーめんセット」です。 4年前からパックで販売していましたが、客から「贈答用のセットがほしい」との要望があり今回初めてセットで販売します。 蕎麦は上伊那産のそば粉を使っていて香りが高く、去年はおよそ1万パックが売れたということです。 うどんとラーメンは上伊那産の小麦「ハナマンテン」を使っていて、のどごしが良いということです。 年越しそば・年明けうどんセットとらーめんセットは、それぞれ1,500個限定で、南箕輪村のファーマーズあじ~なや管内のAコープなどで12日から販売が始まります。 価格は、そばうどんセットが2,160円、らーめんセットが1,500円です。 なお、12日と13日はファーマーズあじ~なで試食ができるということです。

-

純米酒「やまむろ」 13日から販売

伊那市高遠町山室でとれた酒米ひとごこちを使って作った新酒「やまむろ」が完成し、13日から販売が始まります。 10日は、伊那市高遠町の鉾持神社にある酒の神様とされる松尾社の前で、やまむろを奉納しました。 やまむろは、高遠町の酒販店でつくる「高遠旨い酒研究会」の会員が、地域活性化を目指して11年前から毎年作っています。 「ひとごこち」という品種の酒米を農事組合法人山室が作り、地元の酒造会社仙醸が醸造しています。 今年は酸味がやや強く、様々な食事によく合う口当たりに仕上がったということです。 純米酒「やまむろ」は、720ml 1,300円で、 13日から高遠町内7つの酒店で限定1,000本販売されます。

-

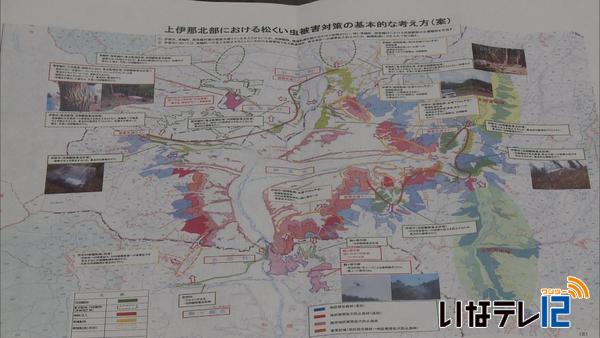

上伊那地方の松くい虫対策 方針案確認

上伊那地方松くい虫防除対策協議会が4日伊那合同庁舎で開かれ、樹種転換への取り組みなど被害対策の方針案が確認されました。 会議には、市町村担当者など11人が出席しました。 方針案では効果的に対策を進めるよう今回新たに監視体制や伐倒駆除の内容が示されました。 伊那市、箕輪町、南箕輪村では被害を北上させないため、伐倒駆除・樹種転換・監視を組み合わせた対策を行うとして、来年4月からの実施を予定しています。 事務局の報告によりますと、今年度新たに箕輪町の上古田・富田・北小河内、南箕輪村の大泉で松くい虫被害が確認されたということです。 被害量は9月末現在で3,144㎥で、26年度と比べて4.7%減っていますが、今後の動向に注視する必要があるとしています。

-

地元農産物活用で地域振興考える

伊那谷の農産物を活用した地域振興について考える伊那谷アグリイノベーション推進機構シンポジウムが11日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 伊那谷アグリイノベーション推進機構は産学官連携により農林畜産業や食品産業を活性化させようと平成23年に設立されました。 今回のシンポジウムは「伊那谷の農産物をみなおそう」をテーマに信州大学教授や地元農家など5人が講演しました。 このうち信大の藤田智之教授は高圧加工技術で処理した玄米のポリフェノールの量の変化について話をしました。 藤田教授は玄米に水を加え温度が55度の状態で水深1万メートルに相当する圧力をかけることで病気の予防や改善に効果があるとされているポリフェノールの量が2.7倍ほどに増えたとする実験結果を紹介しました。 これにより高圧加工した米やそれを使った加工品の商品化が期待できるとしています。 シンポジウムでは高圧加工した米を使った甘酒の試飲も行われました。 伊那谷アグリイノベーション推進機構では地域産業と信大農学部との連携や情報共有により新たな商品の開発やブランド化をすすめていきたいとしています。

-

伊那ファイターズ35期生卒団式

上伊那の中学生の硬式野球チーム伊那ファイターズの35期生の卒団式が6日、箕輪町の伊那プリンスホテルで行われました。 卒団するのは3年生11人で、伊那中、東部中、西箕輪中、春富中、辰野中の生徒です。 伊那ファイターズには現在31人が在籍しています。 今年度は7月の長野日報旗杯で優勝しました。 卒団する11人に登内英夫代表から修了証書が手渡されました。 登内代表は、「経験を活かして、これからの人生でさらに前進していってください」とあいさつしました。 卒団生代表の春日拓海くんは、「3年間で心身共に成長することができた。学んできたことを活かしてこれからもがんばりたいです」と話していました。

-

クリスマスケーキデコレーション体験

箕輪町内の親子がクリスマスケーキのデコレーションを5日体験しました。 5日は町保健センターでデコレーション体験が行われ、箕輪町内の小学生とその保護者20組が参加しました。 親子で一足早いクリスマスを楽しんでもらおうと箕輪町公民館のいきいきライフ講座として開かれました。 講師は松島の伊藤真吾さんが務め、直径15センチほどのスポンジケーキにクリームを塗ったり、いちごをのせたりして飾り付けていました。 伊藤さんは、「クリームをたっぷり使うときれいに仕上がる」とアドバイスしていました。 出来上がったケーキは、家に持ち帰ったということです。

-

保育園の施設整備基準 見直す考え

伊那市の白鳥孝市長は、保育園の休園・廃園の基準となる施設整備基準を見直す考えを11日の市議会で示しました。 市議会12月定例会一般質問で議員の質問に答えました。 保育園の施設整備計画で、休園・廃園となる基準は、入園率が定員の50パーセント以下、又は園児数が30人以下です。 この基準は、平成23年度から32年度までの保育園整備計画の施設整備基準として決定されました。 議員は、基準設定当時は、議論が足りず、周辺地域の人口減少のスピードの予測がつかなかったとして再検討の必要性を訴えました。 これに対し白鳥市長は、「必要があれば見直しを行っていく。過疎地域や周辺部は、すべて画一的な方向にもっていくつもりはない。しなやかな対策が必要だ。」と答弁し、施設整備基準を見直す考えを示しました。 この方針は、現在策定が進められている平成28年度から32年度までの後期保育園整備計画に盛り込まれる見通しです。

-

こどもたちのクリスマス会 サンタクロースも登場

保育園に通う前の子どもとその保護者を対象にしたクリスマス会が、10日、伊那市のいなっせで開かれました。 伊那福音協会のメンバーがトーンチャイムと呼ばれる楽器の演奏や歌を披露しました。 クリスマス会は、いなっせ7階の子ども広場を拠点に子育て支援の活動を行っている子どもネットいなが毎年行っています。 年間を通して親子で遊べるイベントを行っていて、クリスマス会が1番大きなイベントだということです。 子ども達の呼びかけでサンタクロースが登場しました。 会の最後には、サンタクロースから子供たち一人ひとりにプレゼントが贈られました。 子どもネットいな代表の井口ゆき子さんは「クリスマスは夢のあるイベント。親子でワクワクしてもらいたい」と話していました。

-

燃やせるごみの証紙代金 袋の大きさに応じて値上げの方針

上伊那広域連合の廃棄物政策審議会が10日に開かれ、指定ごみ袋の証紙代金を見直すとする素案がまとまりました。 これまで一律一枚30円だった証紙代金を、袋の大きさに応じて10円ずつ引き上げる方針です。 現在、燃やせるごみの証紙代金は袋の大小を問わず一律、一枚30円となっています。 これを見直し、20Lの小袋を30円、45Lの大袋を50円とするものです。 また新たに35Lの中袋をつくり、証紙代金は40円とします。 小さな袋に誘導する事でごみの減量化を図るため見直しを行います。 このほか、家庭ごみを指定ごみ袋に入れずに施設に直接持ち込む場合の料金は現在、10キロ100円ですが、20キロまで400円に改定するとしています。 また、ごみ袋を購入する際に必要となるチケッットについては、当面継続としますが、新しいごみ中間処理施設稼働後、ごみの量が安定した時点で廃止にむけた検討を行うとしています。 平成15年度に始まったごみ処理費用有料制度は3年に一度見直しが行われています。 審議会では、来年1月12日から、この素案について住民の意見を募集し、その意見をふまえて来年3月の審議会で最終案をまとめ、白鳥孝広域連合長に答申する予定です。 上伊那広域連合議会で条例改正案が可決されれば、施設使用料の改定は再来年の4月から、証紙代金改定は10月から実施されます。

-

高校生と大学生に漬物づくりを指導

南箕輪村の信州大学農学部の学生と上伊那農業高校の生徒は6日、村内の農家の女性から漬物の漬け方を教わりました。 漬け方を教わったのは信大農学部の地域交流サークル「かーみやん」メンバーと上農の環境班のメンバー合わせて13人です。 指導した農家の女性でつくる南箕輪村輪の会と学生たちは、農業をとおして交流をしています。 今回は輪の会の畑で収穫した野沢菜40キロなどを使い、3種類の漬物を作りました。 指導した農家の女性たちは、「野沢菜は洗う前に、カブの部分に切れ込みを入れると洗いやすく、漬けた時に味が良くなる事」などと学生に教えながら作業をしていました。 この日は、野沢菜漬け以外にも大根や白菜の漬け方なども教わりました。 野沢菜漬けはお正月頃に食べごろになるということです。

-

長谷溝口 田舎暮らしモデル地域登録に動き

伊那市の移住定住を進める田舎暮らしモデル地域に、第1号の富県新山地区に続き、長谷溝口に登録の動きがあります。 10日開かれた伊那市議会一般質問で、白鳥孝市長が議員の質問に答えました。 伊那市長谷溝口には、総合支所や公民館、小中学校があります。 溝口では、移住定住を進めるため、空き家の片づけや、移住者の生活サポートなどを行う溝口の里づくり会が活動しています。 更に強力に、人口増施策を進めるため、田舎暮らしモデル地域への登録に向けて動き始めています。 長谷地区の区長会で報告があり、溝口が取り組んでいくことが了承されたということです。 溝口地区が登録されると、新山地区に続き、モデル地域指定第2号となります。 白鳥市長は、「問題解決に動く市民の活動を積極的に応援していきたい」と話していました。 また、溝口がモデル地区に登録された場合は、地域おこし協力隊を拡充して対応していく考えも示しました。

-

三四六さんが高遠高校で講演

テレビやラジオなどで活躍するタレント三四六さんが、伊那市の高遠高校で10日、講演しました。 10日は、タレントの三四六さんを招いて、全校生徒が話を聞きました。 三四六さんは、生徒たちにマイクを向け、将来の夢を聞いていました。 三四六さんは、中学校時代に柔道で全国優勝を果たしていて、オリンピック選手として活躍するという夢を持っていました。 しかし、故障などによりその夢はかないませんでした。 三四六さんは、「99%の人の夢は叶いませんが、叶わなかったら不幸ということではない。今日、この一日をこの瞬間をきちんと生きることが大切だ」と話していました。 高遠高校では、毎年、社会人講師を招き、話を聞く機会を設けています。

-

行政がいい湯だな会へ 正規料金での入浴を提案

2013年に営業を終了した伊那市の銭湯「菊の湯」の利用者でつくる「いい湯だな会」と行政との懇談会が8日いなっせで開かれ、行政側から利用者の入浴料を正規の600円とする提案がありました。 8日は、利用者や市議会議員、伊那市、伊那市観光㈱が参加し、懇談会が行われました。 菊の湯の廃業に伴い、伊那市観光㈱が運営を行っている西箕輪のみはらしの湯まで無料送迎バスが運行しています。 バスは現在週3日運行していて、平均乗車数は33人です。 みはらしの湯の正規入浴料は600円ですが、バスの利用者は回数券などを利用して1回390円で入浴しています。 伊那市観光㈱では、現在の価格だと無料送迎バスの費用が賄えないとして、正規料金600円での入浴を提案しました。 参加者からは、「経済的に困る」「施設でご飯を食べたりすることもあり、消費効果もあるのでは」「入浴困難者に対して福祉としてのサポートがあってもいいのではないか」などと意見が出ました。 行政側は、「入浴料は意見を踏まえ検討する。利用者が増えればピストン運行なども考えられるので、声掛けをしてほしい」としました。

-

南箕輪村 新たに3つの課の新設を検討

南箕輪村は、移住定住対策に対応する「地域づくり推進課」を新設するなど、来年度から役場内の課を6課から8課へ再編する考えです。 新設が検討されているのは、「地域づくり推進課」「住民環境課」「健康福祉課」の3つの課です。 地域づくり推進課は、企画係の業務を引き継ぎ、地方創生や移住定住対策に取り組みます。 「住民環境課」と「健康福祉課」は、既存の「住民福祉課」を2つの課に分けて業務を分割することで、住民サービスの向上と人口増加に対応していこうというものです。 村では、12月定例議会に課の再編に関する条例改正案を提出していて、可決されれば来年4月に設置されます。

-

明るい選挙啓発ポスター県審査で入賞

明るい選挙啓発ポスターの県審査で伊那北高校の清水 李帆さんが最優秀賞、高遠中学校の伊東 貴人君が優秀賞を受賞しました。 9日は、伊那市選挙管理委員会の黒田 強委員長が、伊那北高校と高遠中学校を訪れました。 高等学校の部で1等となる最優秀賞を受賞した清水 李帆さんに賞状が伝達されました。 清水さんの作品は、投票箱に花が咲いたもので、明るい選挙を呼び掛けています。

811/(土)