-

宮崎守旦 作陶展「象嵌の世界」

伊那市高遠町芝平の陶芸家宮崎守旦さんの作陶展「象嵌の世界」が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

作陶展では、象嵌を施したものを中心に、花器や食器などおよそ100点の作品が展示されています。

象嵌は、柔らかい状態の陶器の表面を掘り込み、溝の部分に色のついた土を入れ、模様をつける手法です。

この作品は、七宝紋を掘り込んだのちに顔料を入れ、模様を浮かび上がらせた、宮崎さんの代表作の1つです。

東京生まれの宮崎さんは、26歳から本格的に陶芸を始め、友人の紹介で1999年に伊那市高遠町に窯を作り、活動を始めました。

かんてんぱぱホールでは2006年から毎年展示を行っていて、今年で7回目になります。

宮崎守旦 作陶展「象嵌の世界」は27日日曜日まで、かんてんぱぱホールで開かれています。 -

楽しみながら体を動かす

伊那市総合型地域スポーツクラブの、ダンスや体操などの教室を体験するイベントが20日、伊那市高遠町の高遠スポーツ公園文化体育館で開かれました。

伊那市総合型地域スポーツクラブでは、ダンスや体操など76教室があります。

今回、教室をPRしようと、楽々エンジョイ運動塾と題した体験イベントが開かれました。

参加者は、簡単に出来る体操やダンスなど12の教室のレッスンを15分ずつ体験しました。

このうち、楽しみながら運動をするコミュニケーション体操では、参加者たちが手をつないで体を動かしたり、ハイタッチをしたりして汗をながしていていました。

ある参加は、「たくさん教室があることがわかりました。とても良い運動になりました。」と話していました。

伊那市総合型地域スポーツクラブでは今後もこうしたイベントを開き、活動をPRしていきたいとしています。 -

金環日食 世紀の天文ショーに歓声

太陽が月に隠れ、光の環ができる現象、金環日食が21日、上伊那地域でも見ることができ、小学校などで観察会が開かれました。

このうち南箕輪村の南箕輪小学校では午前7時過ぎ専用のサングラス用意した児童が校庭に出て、金環日食を待ちました。

この日を前に南箕輪小学校では日食に関する学習をしてきたほか、目を傷めないための安全な観察方法について学んできたということです。

校庭には理科を教える星野正明教諭が用意した日食観察用の反射板も用意され、太陽が欠けていく様子が写し出されていました。

午前7時31分ころ、金環日食となり、光のリングが見えると児童たちからは、歓声があがっていました。

肉眼では、わかりづらい金環日食ですが、専用の反射板を通して見ると、はっきりと観察することができました。 -

出水期を前に河川の危険箇所巡視

梅雨や台風などの出水期を前に国や県などの関係機関は21日、河川の合同巡視を行いました。

合同巡視は、堤防の低い箇所や過去に漏水のあった場所の点検を行うもので、21日は消防や警察など関係者およそ30人が参加しました。

天竜川上流河川事務所の加藤博伊那出張所長が、現場を見ながら危険個所の説明をしました。

加藤さんは、「三峰川は100メートル進んで1メートル下る傾斜のきつい河川。水かさが増して堤防を超えるというよりも、水の勢いで堤防が削られる危険性のほうが高い」などと話しました。

上伊那地域での合同巡視は、24日木曜日まで行われるということです。

なお、関係団体でつくる天竜川上流水防連絡会では、平成13年以来となる大規模な水防演習を、来年5月を目処に行う計画です。 -

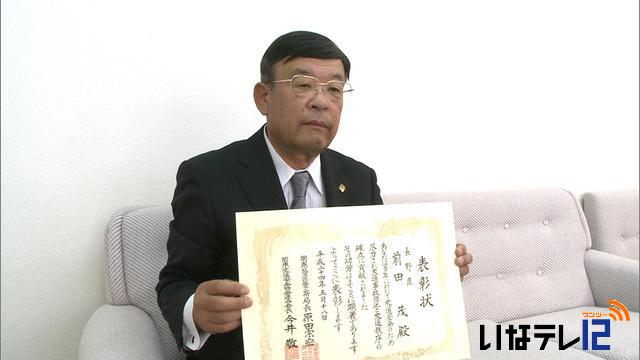

交通安全功労 前田さんに表彰状

長年交通安全啓発に尽力したとして、伊那市高遠町東高遠の前田茂さんに、表彰状が送られました。

前田さんは、交通安全功労者に贈られる関東管区警察局長、関東交通安全協会連合会会長の連名表彰を受けました。

高遠地区交通安全協会の副会長を4年、会長を6年務めるなど、交通安全啓発に努めてきたことが認められ表彰されました。

前田さんは、現在も会長を務めていて、去年秋には高齢者の交通事故防止として、反射材の着用などを呼び掛けるクッキーを作り配りました。

今年1月には、高遠町で交通死亡事故が起きたことから、住民決起大会を開き住民の交通事故に対する意識の高揚を図りました。

今回交通安全功労者連名表彰の受賞者は県内で16人いて、上伊那では前田さんのみとなっています。 -

「小さな親切」運動 車椅子4台を寄贈

社団法人「小さな親切」運動上伊那支部は21日、伊那市社会福祉協議会に車椅子4台を寄贈しました。

21日は、上伊那支部の山田益支部長が伊那市福址まちづくりセンターを訪れ車椅子4台を伊那市社協に寄贈しました。

車椅子は自分で動かすことができるものが2台と介助者に押してもらうタイプのものが2台です。

アルミ製で軽量化が図られているほか、ヒジかけが上るようになっていることから、乗り降りがしやすくなっています。

小さな親切運動は、思いやりの心を育む運動を推進している全国的な組織です。

上伊那支部には75人の会員がいて車椅子の寄贈は平成11年から取り組んでいます。

伊那市社協では寄贈された車椅子をデイサービスセンターみその園と春富ふくじゅ園に2台づつ置き活用していくということです -

伊那市西春近諏訪形の住民 保育ブロックにケヤキなど植える

災害に強い山づくりを進めている伊那市西春近諏訪形の住民は21日、保育ブロックにケヤキなどの苗を植えました。

21日は、地元住民でつくる諏訪形区を災害から守る委員会のメンバー9人が、苗の植え付け作業を行いました。

委員会では、平成18年7月の土砂災害を受け、諏訪形区の貝付沢を災害に強い山にしようと活動しています。

倒れにくい木を育てるため、保育ブロックと呼ばれる太い根を真っすぐに育てる生育方法に取り組んでいて、今回は13日に作った保育ブロックにケヤキやクヌギなどおよそ150本の苗を植えました。

メンバーらは、土と肥料を混ぜ合わせた物をつめ、苗を1本1本丁寧に植えていきました。

苗は、10月頃貝付沢などに植樹されるということです。 -

わんぱくおやこ塾で農業体験

保育園入園前の子どもとその保護者が農業体験などをおこなう、わんぱくおやこ塾が21日開かれました。

わんぱくおやこ塾は、農業体験や野外学習を通して親子のふれあいを深めてもらおうと、西箕輪公民館が開いているものです。

21日は、およそ50人の親子が参加し、伊那市西箕輪の農業公園、みはらしファームにある畑でさつまいもの苗植えや、すいかの種まきなどを体験しました。

子どもたちは、母親に手伝ってもらいながら、苗を植えたり、種をまいたりしていました。

わんぱくおやこ塾は、月に1度開催され、みはらしファームにいる動物の見学や、水遊びなどをするほか、クリスマス会や、もちつき大会など季節の行事を行います。

畑は参加者が草取りや水やりをして管理することになっていて、8月にはスイカを収穫し、味わうほか10月には、やきいも大会を開くということです。 -

ジオパークガイド養成講座 開講

日本ジオパークに認定されている南アルプスのガイドを養成する講座が21日、伊那市の創造館で開かれました。

講座はガイドとして必要な知識と経験を積んでもらおうと南アルプスジオパーク協議会が開いたもので伊那市を中心に飯田市や大鹿村などからおよそ30人が参加しました。

講師は大鹿村、中央構造線博物館学芸員の河本和朗さんらが務めました。

河本さんは、「日本列島は、大陸プレートと海洋プレートがぶつかり合う場所で造られている。

その中でも南アルプスは内陸の火山帯と海溝の間で生じた過去から現在の様々な現象の跡がみられる場所だ」と説明しました。

ジオパークは地球活動の遺産を主な見どころとする自然の中の公園で南アルプスは平成20年に日本ジオパークに認定されています。

この講座は今年度7回開かれることになっていて、講座終了後、参加者には南アルプスジオパークガイドの認定を受けることになっています。 -

伊那市高齢者クラブ連合会 研修会

伊那市高齢者クラブ連合会は、新しい役員の顔合わせと研修会を18日伊那公民館で開きました。

連合会には、今年度、去年より4クラブ多い54クラブが加盟しています。

新しく高遠町地区の2団体と休会していた長谷地区と手良地区の2団体が加わりました。

今日は、54のクラブの役員120人が出席しました。

会員数は、2,500人余りとなります。

池上弘祥連合会会長は、「日本文化の伝統を古いシワの中に秘めているみなさんの力に期待したい」とあいさつしました。

役員会では、今年度の事業計画などを決めました。

伊那市高齢者クラブ連合会は、クラブ同士の横の連携で活性化を図ろうと年に2回こうした集まりを持っています。

秋には、活動発表や演芸、作品展などで親睦を深めています。 -

第2回伊那市民吹奏楽団スプリングコンサート

伊那市を中心に活動するアマチュア吹奏楽団、伊那市民吹奏楽団によるスプリングコンサートが20日伊那市のいなっせで開かれました。

コンサートでは、アニメソングや、地域の中高生との合同演奏などが披露されました。

会場にはおよそ250人が訪れ、演奏に聞き入っていました。 -

鈴木福くんに子ども大使委嘱状

テレビなどで活躍中の人気子どもタレント、鈴木福君が20日、伊那市役所を訪れ白鳥孝伊那市長から子ども大使の委嘱状を受け取りました。

福君は、今年2月に伊那市の子ども大使に任命されています。

福君が20日、伊那市を訪れる機会があったため市役所で委嘱式が行われました。

伊那市では、市にゆかりがあり、各界で活躍している著名な人たちに伊那市の魅力を積極的に発信してもらおうと伊那市特命大使を設置しています。

福君は、母方の祖母が伊那市に住んでいて、今でも年に3、4回祖母の家を訪れているということです。

伊那市の印象について福君は「山がきれいで、スキーもできていい所がたくさんあります」と話していました。

委嘱状の他に、白鳥市長から高遠城址公園の風景などが入った子ども大使の名刺や伊那市のイメージキャラクターのイーナちゃんのグッズが手渡されました。

福君は、多くの人たちに名刺を配りたいと話し、委嘱式の後、福君はさっそく報道陣に子ども大使の名刺を配っていました。

子ども大使の任期は2014年3月31日まででとなっています。 -

西春近 法正寺で晋山式

伊那市西春近諏訪形の曹洞宗法正寺の一之瀬謙光住職が正式な住職となるための儀式「晋山式」が20日行われました。

この日は法正寺で晋山式が行われ、檀家に見守られる中、一之瀬謙光さんが正式に住職になりました。

法正寺は、曹洞宗の寺として、永禄4年、1561年に開山しました。

武田信玄から寄進を受けたほか、高遠藩主保科正之に税金を免除された歴史があり、俳人・井上井月も寺に立ち寄り句を詠むなど、歴史的人物に愛された寺でもあります。

晋山式では謙光住職が、正式な住職として寺に認めてもらうよう仏前を、挨拶をしてまわりました。

一之瀬住職は「檀家や地域のみなさんのおかげで素晴らしい式になった。これからもしっかり壇務を務めていきたい」と話していました。

晋山式は先代の義法住職の時以来26年ぶりで、謙光住職は21代目の住職となりました。 -

伊那交通安全協会 交通安全を呼びかける看板設置

伊那交通安全協会などは、交通安全を呼びかける看板を16日、伊那市荒井に設置しました。

看板は、岐阜県に本社を置く東海西濃運輸から寄せられた寄付金で制作したものです。

東海西濃運輸労働組合では、毎年、地域の交通安全運動に役立ててもらおうと、従業員が中心となって募金活動をしています。

今年は28万円を伊那交通安全協会に贈り、伊那安協では、その寄付金を活用して交通安全を呼びかける看板を設置しました。

この場所は、2年前に横断中の歩行者が車にはねられ死亡する事故が起きています。

伊那交通安全協会の堀内四郎会長は、「これからも一層、交通安全に努めていきたい」と話していました。

看板は、全部で40枚制作され、伊那市、箕輪町、南箕輪村の交差点や横断歩道付近などの交通危険箇所に順次設置していくという事です。 -

金環日食を前に天文学習会

21日の金環日食を前に、観察方法を学ぶ天文学習会が19日、伊那市の手良公民館で開かれました。

この日は、地区住民など13人が会場を訪れ、元理科教諭の神林つとむ公民館長の説明を聞きました。

日食は、太陽と月が直線上に並び太陽が欠けて見えるものです。

神林館長によると、月と地球の距離で太陽の見え方が変わり、月が地球の遠くにあり小さく見える時は、太陽の中心が隠れる金環日食、月が近くにあり大きく見える時は、太陽が全て隠れる皆既日食になるということです。

この日は専用のサングラスで太陽がどのように見えるか、また当日どの方角に見えるかを神林館長から教わっていました。

参加したある男性は「リングが見えたらうれしい。あとは天気が良くなることを祈るだけ」と話していました。

また、この日は、6月6日の金星の日面通過についても説明がありました。

太陽の中に金星の影が見えるというもので、次に金環日食と日面通過が同じ年に観測できるのは、1万3千年後だということです。

神林館長は「今後生きているうちに見れるものではないので、安全に見て天文の素晴らしさに触れてもらいたい」と話していました。

神林館長によると、金環日食が見える時間は、伊那市では午前7時31分から、箕輪町と南箕輪村では午前7時32分から、それぞれ3分ほどだということです。 -

りんごオーナー園開園

箕輪町の6か所の農園で、19日りんごオーナー園が開園しました。

りんごオーナー園は、農村体験を通じて都市との交流を深めるグリーンツーリズム事業の一環として箕輪町が企画したものです。

今年度は110件の申し込みがあり、そのうち93件が県外からの申し込みです。

19日は57組のオーナーが、木札に自分の名前を書き、農園の中から好きな木を選んでとりつけたり、摘花作業を行いました。

りんごの収穫は11月中旬を予定しています。 -

県内の医療従事者が情報交換

県内の医療従事者が知識を深める学術集会が19日、いなっせで開かれました。

学術集会には、長野支部に加盟する60の病院からおよそ340人が参加しました。

これは、県内各地の病院の情報を交換し、地域医療の質を高めようと開かれているものです。

学術集会では、講演や意見発表が行われました。

災害医療についての意見発表では、通院患者に対する災害教育や、災害対応訓練の実施などについて発表がありました。

このうち諏訪赤十字病院は、災害を受けて取り組んだ地域医療の連携づくりについて発表しました。

ある参加者は「日々忙しく、他の病院との交流は少ない。いろんな取り組みを知ることができ、参考になった」と話していました。 -

第13回もみじカップミニバスケットボール交歓大会

県内外のミニバスケットボールチームが集まる、第13回もみじカップミニバスケットボール交歓大会が19日から箕輪町で開かれています。

もみじカップ交歓大会はミニバスケットボールチームの交流を深めようと、町内3つのチームで作る箕輪ミニバスケットボール連盟が毎年開催しています。

出場するのは男女ともに12チームで、それぞれ10チームが県外のチームです。

男子の部では箕輪ミニバスケットボールクラブ、女子の部では箕輪健全、箕輪北ミニバスケットボール教室が予選を勝ち抜き、20日の決勝トーナメントに進出しています。 -

中条盆栽・山野草クラブ 展示会

伊那市西箕輪の中条盆栽山野草クラブの展示会が、19日から中条公民館で始まりました。

会場には、会員が丹精込めた山野草や盆栽、およそ300鉢が並んでいます。

中条盆栽山野草クラブでは、山野草の中でも特にアツモリソウの栽培に力を入れています。

アツモリソウは、寒冷地で育つ山野草で、ロシアや北海道の他、南アルプスや経ヶ岳などの亜高山帯が原産地となっています。

会では、袋状の花のサイズが大きいものを株分けして育てていて、花の大きいアツモリソウがこれだけ並ぶのは珍しいということです。

会場を訪れた人は「自分で育てているがなかなか花が咲かない。これだけきれいに咲きそろうのは素晴らしい」と話していました。

この他会場には、エビネや推定樹齢100年の松の盆栽などが並び、訪れた人たちの目を楽しませていました。

白鳥昭平会長は「気候の変動が厳しく見頃を合わせるのに苦労した。会員が丹精込めて育てた山野草や盆栽を多くの人に見てもらいたい」と話していました。

中条盆栽山野草クラブの展示会は20日も午前7時から午後4時まで中条公民館で開かれ、会場では即売会も行われます -

食育推進で応援事業所に認定

伊那市食育推進会議は、今年度新しく、市内の食育推進に取り組む飲食店などを食育推進応援事業所に認定する事業を行う考えです。

18日夜、第一回の食育推進会議が伊那市役所で開かれ、委員などおよそ30人が出席しました。

飲食店や食品製造・販売事業所で、料理の栄養成分の表示や、ヘルシーメニューの提供、食に関する体験型活動の実施など、食育を推進する事業所を応援事業所として認定する計画案が示されました。

認定されると、店舗にステッカーなどを掲示できる他、伊那市が活動の内容をホームページで紹介します。

また、昨夜は新しい委員に酒井茂副市長から委嘱書が手渡されました。

役員選出で会長には、伊那西小学校の小平廣幸校長が選ばれています。 -

西春近北小 若葉給食

伊那市の西春近北小学校の児童らは18日、新緑の下で給食を味わいました。

西春近北小学校では、この時期の恒例行事となっています。

18日は、全校児童およそ180人が20人ほどの縦割りの班を作り給食を味わいました。

五平餅などこの日にあわせ特別な献立が用意され、会話を楽しみながら食べていました。 -

南箕輪中学校の経ヶ岳強歩大会60回記念講演

南箕輪村の南箕輪中学校の恒例行事、経ヶ岳強歩大会は今年で60回を迎えます。

23日の本番を前に、60回の記念として、トレイルランナーの山田琢也さんを招いての講演会が17日開かれました。

講演したのは、下高井郡木島平村のトレイルランナー山田琢也さんです。

トレイルランニングは、舗装されていない山野を走るスポーツです。

山田さんは、全校生徒476人とPTAを前に、映像を使いながら山での走り方について話しました。

山田さんは、17日の朝大芝から経ヶ岳の頂上までを走ってから講演に臨んだということです。

「実際に走ってみて、中学生には大変なコースだと思うが、毎年継続して開催しているこの地域に敬意を表します」と話していました。

経ヶ岳強歩大会は、23日に予定されていて、全校生徒が8合目までの8.3キロを目指して走ります。 -

環境アセス現況調査 5月末で終了

上伊那広域連合が、去年6月から新しいごみの中間処理施設候補地周辺で行っている環境アセスの現況調査が5月末で終了します。

17日は、候補地周辺で春の動植物の調査が行なわれました。

現況調査は、施設稼動後の影響などを予測・評価するための基礎資料となるものです。

気象や動植物、地下水、土壌汚染など17の評価項目のうち13項目を1年間かけて調べます。

動植物については、四季ごとに調査が行なわれていて、今回は、春の調査です。

夏・秋・冬の3回はすでに終了しています。

17日は、コウモリの生息を特殊な装置で調べたり、ワナにかかった動物を確認しました。

ワナには、アカネズミがかかっていました。

三峰川では、魚類の調査も行なわれ、どじょうなどが確認されました。

夏から秋までに行った調査の中間報告では、環境保全上注目すべき植物は、2種類、昆虫類は14種類、鳥類では4種類確認されていて、オオタカなどの猛禽類については、周辺1キロの範囲で営巣は、確認されていません。

広域連合では、冬から春にかけての調査を加えた最終報告を7月をめどにまとめ、候補地の地元を中心に説明会を開く予定です。 -

伊那市高齢者クラブ連合会役員会

伊那市高齢者クラブ連合会は、新しい役員の顔合わせと研修会を18日伊那公民館で開きました。

連合会には、今年度、去年より4クラブ多い54クラブが加盟しています。

新しく高遠町地区の2団体と休会していた長谷地区と手良地区の2団体が加わりました。

今日は、54のクラブの役員120人が出席しました。

会員数は、2,500人余りとなります。

池上弘祥連合会会長は、「日本文化の伝統を古いシワの中に秘めているみなさんの力に期待したい」とあいさつしました。

役員会では、今年度の事業計画などを決めました。

伊那市高齢者クラブ連合会は、クラブ同士の横の連携で活性化を図ろうと年に2回こうした集まりを持っています。

秋には、活動発表や演芸、作品展などで親睦を深めています。 -

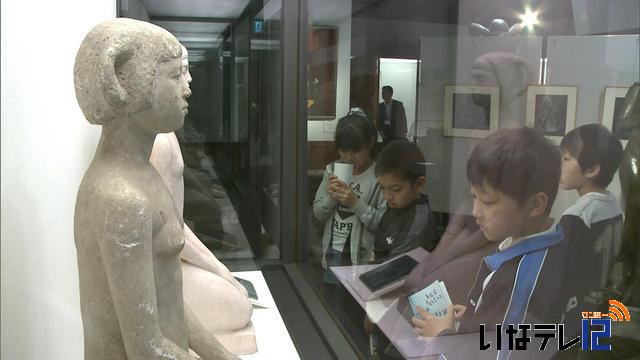

彫刻家 中村喜平展始まる

伊那市を中心に上伊那地域の小中学校などに多くの作品を残した彫刻家、中村喜平の展示会が18日から、伊那市の創造館で始まりました。

会場には、中村喜平の代表作品およそ30点が並んでいます。

中村喜平は、大正2年に伊那市の坂下で生まれました。

大工の見習いだった中村は、創造館の前身の上伊那図書館で彫刻の手ほどきについて書かれた1冊の本に出合います。

この本で、彫刻の基礎を学んだ中村は、師匠を持たず独学で彫刻家の道を歩み始めました。

展示会のオープンを記念し、セレモニーが開かれ、総合学習で中心市街地の活性化に取り組んでいる伊那小学校5年正組の児童28人が、作品についての感想を発表しました。

児童らは「下校の時に見ていたがどんな人の作品か知らなかった」「力強い作品。僕たちのことを見守ってくれていると思う」などと話しました。

18日は、中村喜平の長女阿竹晃子さんも駆けつけオープンを祝いました。

中村喜平展は7月29日まで、伊那市の創造館で開かれています。 -

伊那交通安全協会定期総会で10団体表彰

伊那交通安全協会の定期総会が18日伊那市役所で開かれ、交通安全に功績があった10団体に表彰状が伝達されました。

表彰状は、伊那市西箕輪交通安全協会と伊那市東春近交通安全協会の2団体に伝達されました。

感謝状は伊那ケーブルテレビジョン株式会社、伊那市竜北保育園、日影ふれあいクラブ、伊那市立東部中学校、株式会社板倉、ミカドテクノス株式会社、有限会社キットウ、堀越サイクルセンターの8団体に伝達されました。

受賞団体を代表して、伊那市西箕輪交通安全協会の赤沼利光会長は、「今回の表彰を活動へのエールと受け止めてこれからも活動に励んでいきたい」と謝辞を述べました。

伊那交通安全協会は、今年度、高齢者の交通事故防止対策を重点的に取り組んでいくとしています。 -

伊那市西町 美術作品展

伊那市西町の住民による美術作品展が18日から、西町公民館で開かれています。

会場には、絵画や書など52人の作品92点が並べられています。

西町区では、住民同士の交流と作品の発表の場として、毎年作品展を開いていて今年で7回目です。

出品数が24点と最も多い絵画の他、工芸や刺繍などジャンルは様々です。

住民の要望を受け、今年から盆栽と山野草の展示も始めました。

ある住民は「発表の場があることで作品作りの張り合いになる」と話していました。

中心となって企画した中村昭章さんは「西町区には隠れた芸術家が沢山いる。区民のみならず多くの方に見てもらいたい」と来場を呼び掛けています。

美術作品展は、20日日曜日まで西町公民館で開かれています。 -

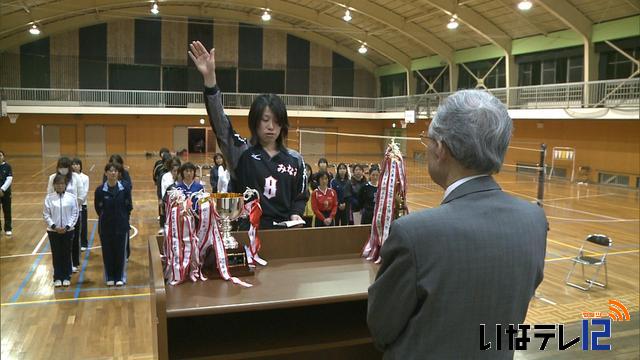

伊那市ママさんバレーボール協議会のリーグ戦 開幕

伊那市内の母親らで作る伊那市ママさんバレーボール協議会のリーグ戦が17日、開幕しました。

17日は、伊那市の伊那小学校でリーグ戦開幕式が行われ、去年優勝したコスモスらがトロフィーを返還しました。

リーグ戦には、去年と同じ8チームが参加し、1チーム5試合を戦うリーグ戦で順位を競います。

武田登大会長によると、ママさんバレーボールは、東京オリンピックで女子バレーが活躍した昭和39年に始まり、今年で48年目ということです。

全チームを代表して「みなみ」の平澤恵子さんは「協力してくれる家族に感謝し、最後まであきらめない心で戦い抜きます」と宣誓しました。

下平恵会長は「今年もリーグ戦を開催できることをうれしく思う。家庭や仕事をやりくりしながら一緒に頑張りましょう」と話しました。

リーグ戦は、11月まで行われることになっています。 -

住民とシカ 終わらない戦い

伊那市高遠町の的場地区の住民で組織する地域づくり委員会は、今年ニホンジカ捕獲用の囲いワナを設置し、16日夜から17日朝にかけて7頭がかかりました。

しかし、捕殺寸前ですべてに逃げられ、シカとの戦いの厳しい現状が浮き彫りになる結末となりました。

囲いワナの鉄製の柵。

柵の継ぎ目がぽっかりと口をあけてしまっています。

ここから捕獲されていた7頭のシカが逃げ出しました。

伊那市高遠町的場に今年3月に完成した囲いワナには、今朝7頭のニホンジカが捕獲されているのが確認されました。

的場すみよい地域づくり委員会が、シカによる農作物の被害対策として、国の補助を受け設置しました。

委員会の中には、猟友会員もいて、完成から1ヶ月半、シカになれさせるためゲートを開放する策がとられました。

15日の夕方、ゲートがしまるよう捕獲用にセットしたところ、16日の夕方から17日朝にかけて7頭のシカの捕獲に成功し、今朝は、委員会のメンバーたちが現場に大勢かけつけました。 -

萱野高原シラネアオイ見頃

箕輪町の萱野高原で、長野県の絶滅危惧種にも指定されているシラネアオイが、見頃を迎えています。

シラネアオイは、かやの山荘を管理する親山海クラブが、4年前に2千株ほどを植えたものです。

鹿に食べられるなどの被害があり千株ほどに減り、花の少ない年もありましたが、今年は、ネットを張って、食害から花を守りました。

今年は、例年より10日ほど遅く開花したということで、現在200株ほどが見頃を迎えています。

この日は、開花の便りを聞きつけた人が高原を訪れ、清楚な花を楽しんでいました。

萱野高原のシラネアオイは、25日頃まで楽しめそうだということです。

2810/(火)