-

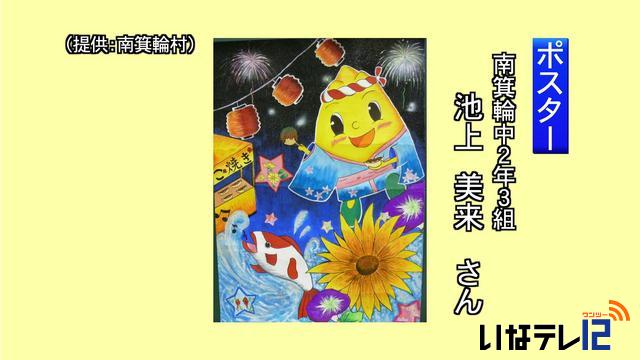

大芝高原まつり ポスター図案決定

8月25日に開催される、第27回大芝高原まつりのポスターなどの図案が、12日南箕輪村役場で開かれた選考会で決定しました。

ポスターに選ばれたのは、南箕輪中学校2年3組の池上美来さんの作品で、色使いや構成、遠くから見ても目立つ点が評価されました。 -

伊那市横山でクマの目撃情報

12日の朝6時30分頃、伊那市横山で、クマの目撃情報がありました。

目撃されたクマは1頭で、場所は伊那市横山のザゼンソウ群生地付近だということです。

伊那市によると、今年に入ってからのクマの目撃は初めてだということです。

市では、夏場はクマが畑の農作物を求めて人里へ近づきやすい時期になることから、注意を呼びかけています。 -

昭和歌謡を楽しむイベント開催

昭和の歌謡曲を楽しむイベントが9日夜、伊那市長谷の道の駅南アルプス村で開かれました。

このイベントは、音楽が好きな仲間6人で結成した高遠ミュージックフェスタ実行委員会が開いたものです。

高遠町では6年前から開いていて、長谷で開催されるのは今回が初めてです。

会場には50人ほどが集まり、1970年代を中心とした昭和歌謡21曲を楽しみました。

演奏をしたのは東京などで活躍するプロのミュージシャン3人です。

参加者は歌を口ずさんだり、手拍子をしながら楽しんでいました。

高遠ミュージックフェスタ実行委員会事務局の平澤優司さんは、「青春を思い出しながら飲んだり歌ったりして、参加した人が音楽で元気になってもらえたら」と話していました。 -

松島区の親子 ポニーと触れあう

箕輪町松島の親子でつくる松島区スマイルクラブは11日、近くの牧場でポニーと触れあいました。

11日は、箕輪町一の宮のパカパカ塾に12組の親子が集まり乗馬体験や餌やりを行いました。

スマイルクラブは、未就園児を持つ松島区の親子の集まりで、月に2回いちご狩りやクリスマスなど季節に合わせた行事を行っています。

最初はポニーを恐がっていた子ども達も、慣れてくると進んで人参をあげていました。

ある母親は「餌やりや乗馬など、実際に動物に触れるのが初めての子が多く、いい経験になった」と話していました。 -

西町の土地「契約の解除含め検討したい」

伊那市の白鳥孝市長は、市土地開発公社が代金を支払ったにも関らず、土地の所有権が公社になっていない西町の土地について、「契約の解除を含めて検討したい」との考えを示しました。

これは、12日の伊那市議会一般質問で議員の質問に答えたものです。

市土地開発公社が、平成11年に860万円で取得した西町城南町の畑について、所有者に代金が支払われているにも関らず、所有権の移転登記が完了されていないことについて質問がありました。

この土地は、農業振興地域内の農用地で、農振除外申請を行っていますが、優良農地と判断され、転用が認められていません。

白鳥市長は、「農地からの転用ができなければ、契約も履行できないので、契約の解除も含めて検討したい」と答弁しました。

議員は、その他、公社の、西春近や美篶青島などの土地取得でも問題があったのではないかと指摘していました。

12日の一般質問で白鳥市長は、市民をまちづくりの主役に据え、市民参加の仕組みや市民の権利、責任などを定める自治基本条例の制定に向けた研究を今年度内にスタートさせる考えも示しました。 -

アレルギーを学ぶ アトピッ子教室

アレルギー疾患をもつ子供とその保護者を対象としたアトピッ子教室が12日伊那市の保健センターで開かれました。

アトピッ子教室は、市内に住む入園前のアレルギー疾患を持つ子供とその親を対象に、伊那市が毎年開いています。

12日は、アレルギー食品を使わないおやつとしてりんごゼリーが提供されました。

ゼリーは100%のリンゴジュースや植物性のゼリーの素を使っていて、アレルギーがある子供でも安心して食べられるということです。

12日はこのほか、今年度の活動計画について話し合い、参加者からは卵や小麦などのアレルギー食品を使わない調理実習をしたいという要望が出されていました。

アトピッ子教室は、平日の昼間に月一回程度開く予定で、次回は7月10日となっています。 -

陶芸教室で色付け作業

信州高遠美術館が主催する高遠焼きの陶芸講座が10日伊那市高遠町の工房で開かれ、参加者らは作品に色を付ける作業を行いました。

陶芸講座は2回に分けて行われ、5月に開かれた1回目は土をこねて器の形を作りました。

2回目になる10日は、乾燥した作品に釉薬をかけました。

指導にあたったのは高遠町の陶芸家、浦野真吾さんです。

陶芸講座は、信州高遠美術館がアートスクールとして毎年開いていて、作った作品は年末に美術館で展示するということです。

講座には15人ほどが参加し、作品を薬に浸したり、筆で絵を描いていました。

ある参加者は、「先生の言うとおりに作っても思い通りにいかず難しい。できたお皿を家で使うのが楽しみです」と話していました。

この後作品を窯に入れました。23日には作品の取り出しを行う予定です。 -

ハッチョウトンボ羽化はじまる

日本一小さなトンボ「ハッチョウトンボ」の羽化が、伊那市新山のトンボの楽園で始まっています。

ハッチョウトンボはトンボの中では最小の種類で体長はおよそ2センチ。

日当たりがよく、きれいな湧き水が流れている浅い湿地に生息します。

ここトンボの楽園は、地元住民などでつくる新山山野草等保護育成会が、平成17年度に県の支援金を受け整備を進めてきました。

今年は、5月18日にハッチョウトンボの羽化が確認されました。

去年より20日ほど遅いということですが現在は、ハッチョウトンボの他に、国の準絶滅危惧種に指定されているモートンイトトンボや腹部が極端に太いハラビロトンボなど様々な種類のトンボが観察できます。

運がよければ、羽化したばかりのヨツボシトンボなども見ることができます。

毎日、会のメンバーがトンボの楽園を訪れ、トンボの幼虫、ヤゴなどを観察しています。

ハッチョウトンボは8月の中旬頃まで観察できるということで、来月8日には、観察会も予定されています。 -

南箕輪村 自主防災組織の運営体制の格差是正へ

南箕輪村の唐木一直村長は、村内に12ある自主防災組織の運営体制の格差是正をはかるため、防災アドバイザーなどの指導員を任命し、地域防災力の底上げをしていく考えを、13日に示しました。

これは、13日に開かれた村議会一般質問で、議員の質問に答えたものです。

南箕輪村には、現在、12ある各区ごとに自主防災組織が設置されています。

村によりますと、組への未加入世帯の把握ができている組織とできていない組織があるなど運営体制にばらつきがあるという事です。

また、住宅地図上に住民の情報を記載して災害時に活用するマップ作りも、現在、2つの組織しか完成していないという事です。

唐木村長は、「東日本大震災以降、自主防災組織の大切さを改めて認識した。防災アドバイザーなど指導的な人を任命して、組織へのアドバイス、手助けなどをおこなっていく事が必要だ」と話していました。

また、防災士の養成については、「役場職員や消防団員など、要望があれば、積極的に支援していきたい」という事です。 -

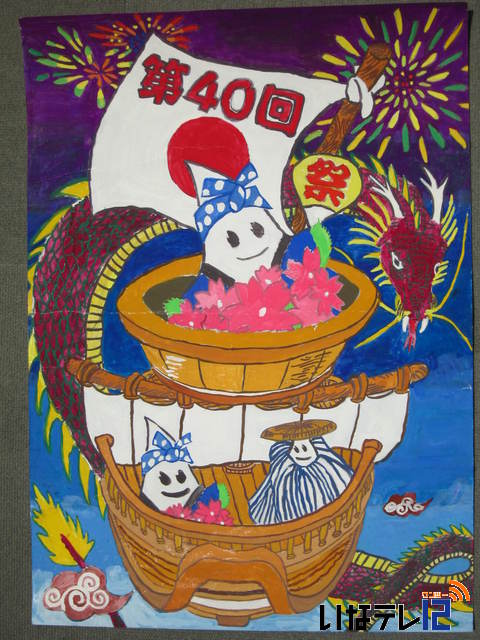

第40回伊那まつりのポスター 春富中学校2年の島田昌亨君の作品

今年の第40回伊那まつりのポスターに、春富中学校2年の島田昌亨君の作品が選ばれました。

最優秀賞に選ばれた島田君の作品は「勘太郎やイーナちゃん、舟など題材が珍しく、デザインが目にとまった。竜のうろこの表現の仕方もよく、丁寧にかかれている」などと評価されました。

なお、今年は、市内6中学校から220点の応募があったということです。 -

赤魚会で珍味ふるまう

箕輪町消防団の懇親会、赤魚会が10日、役場の駐車場で開かれ、イモリやドジョウなどがふるまわれました。

赤魚会には、70人ほどが集まり、イモリやドジョウ、サワガニなどの珍味を味わいました。

赤魚会は箕輪町消防団の正副分団長会が持ち寄った食材を使い町長や消防署幹部などをもてなす伝統行事です。

イモリは2週間ほど前に伊那市高遠町にある田んぼでバケツ1杯分捕獲したということで素揚げにして味わいました。

第六分団長の小笠原岳大さんは、「珍しい食材でよろこんでいただけてうれしい。赤魚会を通じて地域とのつながりを感じることができた」と話していました。 -

区の取り組み方が住民への浸透のポイントに

箕輪町が今年5月に認証取得した世界保健機関WHOのセーフコミュニティ。

この取り組みが、住民に浸透するためには今後の各区の取り組み方がポイントとなりそうです。

11日は箕輪町議会一般質問が箕輪町役場で開かれ、セーフコミュニティ認証後の今後の取り組みについての質問が出されました。

平澤豊満町長は、これからがスタートだとしたうえで、区の協力を呼びかけました。

箕輪町では、この件について区長会を開き、各区の理解と協力を求めたということです。

セーフコミュニティのモデル地区、北小河内のセーフコミュニティ推進協議会事務局長、藤森清治さんは、各区が取り組むにあたり大切なこととして、次のように話しています。

「自分の住む区をいかによくするか、今以上によくするかということ。それを次世代にどういうかたちで送っていくかが大事。まずプロジェクトを小さい単位でつくってあとはトップダウンとボトムアップの中でワークショップを重ねていく。このことは結果的に自分のためになりそれがだんだん世のため人のためになっていく。そう考えればあまり重荷にならずにまとまっていくと思う。ただ地道な努力はまず必要。」

モデル地区となった北小河内は平成18年7月豪雨で大きな被害があり、防災意識が高かったことなど地区がまとまる要素があったといいます。

町セーフティーコミュニティ推進室の向山静雄室長は、北小河内をモデルに各区の実情にあった取り組みに期待しています。

町ではセーフコミュニティの実践的な広がりには、各区の取り組みが欠かせないとして、セーフコミュニティ推進室を中心に協力していくとしています。 -

東春近小児童 りんごの摘果体験

伊那市の東春近小学校の児童は、学校近くの伊藤一路さんの果樹園でりんごの摘果作業を11日、行いました。

摘果を行ったのは、東春近小学校の4年生53人です。

東春近小では、毎年4年生が伊藤さんの果樹園でりんご学習を行っています。

摘果は、1つの実に栄養を集中させるために余分な実を摘み取るものです。

児童らは、伊藤さんに教わりながら、残す実を選び他の実をハサミで切っていました。

伊藤さんは「天気に恵まれてよかった。今年も子ども達と収穫するのが楽しみ」と話していました。

今後は、10月に葉摘みを行い、11月に収穫を予定しているということです。 -

全国農業新聞の購読料の未徴収問題 今月中に支払いへ

箕輪町は、5月発覚した全国農業新聞の購読料の未徴収問題について、該当する各家庭に対しお詫びと購読料の納入をお願いし、今月中に全額を長野県支局に支払うとの考えを、11日、示しました。

これは11日に開かれた、箕輪町議会一般質問で、議員の質問に町が答えたものです。

この問題は、平成21年10月から今年3月まで、107人分の購読料165万3千円を、町から出向していた農業委員会の事務局職員が徴収していなかったものです。

町では「事務の在り方や、役場の仕事そのものに対し信頼を欠くことになったことを深くお詫びしたい。今後は信頼回復に努めていく」としています。 -

時計アイデア展 入賞者を表彰

伊那市西箕輪の登内時計記念博物館で開かれている「こんな時計があったらいいな!アイデア展」の入賞者表彰式が10日、行われました。

アイデア展は、博物館の開館14周年を記念して開かれたものです。

上伊那の小学生や保育園児を中心に絵画235点。

工作35点の応募がありました。

今日は、その中から選ばれた入賞者の表彰式が行われました。

工作で最高賞となる金賞には伊那市の宮原直雄君の作品が選ばれました。

タイトルは「カラフル顔時計」で3時のおやつの時間に時計がポップコーンを食べているという

ユニークな作品です。

絵画では金賞に飯島町の中村早希さんの作品が選ばれました。

タイトルは「お花の時計」でカラフルな作品に仕上がっています。

博物館の登内英夫館長は「子どもらしい夢のある作品が、たくさん寄せられました。みんな大きな夢をもってそれを正夢にしてください。」と話していました。

「こんな時計があったらいいな!アイデア展」は6月末まで登内時計記念博物館で展示されています。 -

美篶小で母親グループが読み聞かせ

伊那市美篶小学校で活動する読み聞かせグループは、読書週間にあわせて、7日、大型絵本の読み聞かせを行いました。

本と書かれたのれんを子ども達がくぐっていきます。

美篶小の児童の母親らで作るグループが、読書週間にあわせて読み聞かせを行いました。

このグループは、子どもたちに、本に触れてもらいたいと、9年前に発足しました。

メンバーは現在11人で、手分けをしながら、月に7回ほど、美篶小で読み聞かせを行っています。

この日は、読書週間にあわせて、特別に大きな絵本のお話の会が開かれました。

メンバーは、「特に小さい子どもには、読み聞かせが重要。このような機会に本に触れて欲しい」と話していました。 -

防犯功労者に表彰状を伝達

長年、防犯活動に貢献したとして、伊那市荒井の小林由子さんと、高遠町の保科求さんに、6日、表彰状が伝達されました。

この日は、伊那警察署で伝達式が行われ、小林さんと保科さんに、田中泰史署長から、県防犯協会連合会の表彰状が伝達されました。

小林さんは、平成10年に伊那市防犯協会女性部員に、平成14年からは伊那エンジェルス隊となり、

地域のイベントでのパトロールや、街頭啓発などを行っています。

小林さんは、「家族など周りの人たちの協力で続ける事ができた。隊の皆さんにも感謝したい」と話していました。

保科さんは、平成16年から、高遠地区の防犯指導員となり、児童の下校時の「声かけ運動」を提案、高校生にも積極的に声をかけ、子供達の安全を見守ってきました。

保科さんは「これからもますます防犯活動を頑張りたい」と話していました。

この日は、この他、辰野南小学校の児童の登下校を見守っている地域ボランティア、「羽北っ子えがお見守り隊」が、田中署長に受賞報告をしました。

県内では今回、6団体と31人が表彰されています。 -

みんなおよりて伊那まち祭り

伊那市の中心商店街を明るく賑やかにしようというイベント「みんなおよりて伊那まち祭り」が10日、伊那市のセントラルパークで開かれました。

このイベントは伊那小学校5年正組が総合学習で取り組んでいる、伊那まち活性化の一環として開かれたものです。

イベントでは児童らが中心商店街に関するクイズや歴史を発表していました。

ほかには輪投げや、商店街の建物をイメージしたペーパクラフトのコーナーが設けられました。

イベントでは中心商店街の歴史を写真を交えて紹介するコーナーもあり訪れた人たちは興味深そうに見入っていました。

5年正組では、商店街との連携を図りながら活性化策について考えていくということです。 -

ボランティアで学童クラブの施設修繕

上伊那建設労働組合、西春近分会は、10日ボランティアで西春近南小学校学童クラブの網戸や壁板などの修繕作業を行いました。

作業には組合員8人があたり、網戸や壁板の修繕のほか、駐車スペースへの砂利敷きなどを行いました。

このボランティアは、全国建設労働組合が住宅デーに定めた6月25日近辺で毎年行われています。

住宅デーに合わせたボランティアは地域の人たちに建設業の仕事やその技術を知ってもらおうと、1978年昭和53年に始まりました。

作業を行った西春近南小学童クラブは元は教員住宅で築30年以上が経過しています。

痛んだ所が次々と修繕され作業を見守っていたクラブの担当職員も喜んでいました。

組合では「建物が古いので修繕の必要な所がかなりありました。ここを使う子どもたちが、気持ちよく過ごせてもらえればうれしいです。」と話していました。 -

第88回伊那美術展

第88回伊那美術展が10日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。

美術展では、伊那市の松田靖宏さんが、最高賞となる伊那美術協会賞を受賞しています。

会場には洋画や彫刻、工芸など200点ほどの作品が展示されています。

伊那美術展は、伊那美術協会が会員の他、上伊那の高校生以上から作品をつのり、年に1度開いています。

今年は去年より作品数は減りましたが、大きなサイズの作品が多く、見ごたえがあるということです。

出品された作品のうち、松田靖宏さんの陶磁の工芸作品「位相」が伊那美術協会賞を受賞しています。

第88回伊那美術展は17日 日曜日まで、伊那文化会館で開かれています。 -

オペラ「春香」 市長に記念品を寄贈

3日に開催されたオペラ「春香」の実行委員らが7日、伊那市役所を訪れ、白鳥孝伊那市長に記念品を寄贈しました。

寄贈品は、韓国で結婚式などのお祝いの場で飾られるタペストリーです。

韓国の伝統的な模様が織り込まれたシルク製で、大きさは長さ1メートル70センチ幅90センチほど、余白には出演者などのサインが書かれています。

オペラ「春香」は、3日に開催され、プロのソリストに加え市民合唱団や舞踊団、伊那フィルハーモニー交響楽団など伊那市民が多数参加しました。

公演には1400人ほどの観客が訪れ、当日券も完売する盛況ぶりでした。

訪れた衣装・振付担当の小林眞由美さんは、「韓国の伝統的な衣装を用意するのが大変で、大阪まで布を探しに行った時にこのタペストリーを見つけた」と話していました。

白鳥孝伊那市長は、「伊那市で総合芸術のオペラができたのはすごいことで、伊那の音楽の歴史に新しい金字塔が立った」と話していました。

寄贈されたタペストリーは、市役所内に飾られたのち、伊那市の生涯学習センターで他の春香の資料とともに展示される予定です。 -

梅雨入り 雨の中バラ楽しむ

気象庁は9日、関東甲信地方の梅雨入りを発表しました。

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンでは、バラ祭りが同日から始まり、梅雨空のもと、色とりどりのバラの花が訪れる人たちを出迎えていました。

この日の伊那地域は雨が降ったりやんだりの天候で、ローズガーデンを訪れた人たちは傘をさして見物していました。

気象庁の発表によりますと、関東甲信地方の梅雨入りは、去年より13日遅く、平年より1日遅いということです。

現在梅雨前線が停滞していて、この先1週間はくもりや雨の日が多くなりそうだということです。

同日からバラまつりが始まったローズガーデンでは、高遠町公民館ハーモニカ教室の演奏を皮切りに、オープニング式典が行われました。

5年目の開催となった今年は、7月8日までの開催で、例年と同様、土日・祝日の周遊バスの運行も計画されています。

式典で白鳥孝伊那市長は「伊那市は桜だけでなくバラも楽しめる。祭りを通じて、伊那市のいろんな魅力を発信していきたい」と話していました。

ローズガーデンを創設した伸和コントロールズの幸島宏邦社長は「丘の上でバラを見られるところは世界でも少ない。みなさんと一緒にこれからもバラ園を育てていきたい」と話していました。

バラ祭りでは、苗の販売やバラの育て方相談なども行われていて、訪れた人たちが色や種類を品定めしながら購入していました。

バラ祭り実行委員会の中川泰会長は「梅雨と一緒のスタートになったが、バラは雨に濡れても生き生きとするし雫がついてきれいに見える。ぜひ多くの人に足を運んでもらいたい」と話していました。

伊那市高遠町、しんわの丘ローズガーデンのバラ祭りは7月8日までで、入園料は一人200円、中学生以下は無料となっています。 -

進級目指して太鼓の講習会

全国各地の太鼓団体が加盟する日本太鼓財団は、進級試験に向けた講習会を9日、箕輪町文化センターで開きました。

日本太鼓財団は、レベルに応じて1級から5級まで区分けしていて、上の級に上がる際は進級試験を行っています。

講習会には県内外から21団体、76人が参加し、参加者のレベルごと5級から3級に分かれて指導が行われました。

講習会は、太鼓の技術向上と普及を目的に日本太鼓財団長野支部が開いたもので、1級の資格を持つ人たちが指導しました。

10歳以上が対象となっていて、講習会には小学生や中学生の姿も見られました。

初級者向けの5級の会場では、真上に上げた手を肘から落として太鼓を打つようにと叩き方の指導が行われていました。

ある小学生は「厳しくて大変だけどおもしろい。上達できるように頑張りたい」と話していました。

参加者の中には外国人の姿も見られました。

みのわ太鼓に所属するアメリカ人、ローレンさんは技術向上のために初めて参加しました。

ローレンさんは「細かく太鼓を叩く技術が難しくてまだできない。講師のみなさんが丁寧に教えてくれるので必ず上達したい」と話していました。

日本太鼓財団長野支部の三澤興宣理事長は「子どもの参加も多い。技術向上とともに交流も深めてもらい、それぞれの地域で太鼓を普及させてもらいたい」と話していました。

講習会は10日にも行われ、10日午後には進級試験が行われる予定です。 -

大会で日頃の成果を発揮

上伊那地域の障害者がスポーツを通じて交流を深める、上伊那地区障害者スポーツ大会が9日、伊那市民体育館で開かれました。

この日は雨のため、会場を屋外から室内に移して競技が行われました。

上伊那地区の17団体から190人が参加して、フライングディスク、ペタンク、卓球の3競技に挑戦しました。

大会は、スポーツを通じて、自立と社会参加への意欲を高めてもらおうと開かれているもので、今年で40回目になります。

参加した人たちは、声援を受けながら、日頃の練習の成果を発揮していました。

あるスタッフは「あいにくの雨となってしまったが、交流を深めてもらうことができたし、地域参加にもなったと思う」と話していました。

参加者には、参加した競技の記録が書かれた賞状が渡されていました。 -

伸和コントロールズ50周年記念コンサート

伊那市高遠町に長野事業所がある伸和コントロールズ株式会社が創業50周年を記念して、9日高遠美術館で記念コンサートを開きました。

会場には160人ほどが訪れ、弦楽5重奏やピアノが奏でるクラシックやオペラの曲を楽しみました。

伸和コントロールズ株式会社は神奈川県に本社があり、1962年に磁力の力によって開閉する電磁弁を製造する会社として設立されました。

1984年に旧高遠町に長野事業所を開設し、2005年にはしんわの丘ローズガーデンを寄贈、オープンしています。

今日行われたしんわの丘ローズガーデンのバラ祭りのオープニングにあわせて、無料のコンサートを企画したものです。

長野事業所副所長の鬼久保賢治さんは、「50周年が迎えられたのもひとえに地元の皆さんのご支援やご協力があったから。今日はお礼としてたくさんの人に無料でコンサートを楽しんでほしい」と話していました。 -

長松寺で落慶式

箕輪町長岡の長松寺で新しいお堂の完成にあわせ、9日落慶式が行われました。

落慶式では、花などでお堂を清めたあと、仏に魂を入れる儀式やお供えを行いました。

読経の中、54人の参加者らが一人ひとり焼香をして、お堂の完成を祝いました。

今回完成したのは、以前からあった十王堂を新築したものに、身寄りがない人などの供養を宗派を問わず受け付ける永代供養の納骨位牌堂が併設されたお堂です。

中には大きな数珠があり、子供に興味を持ってお参りをしてもらおうと設置しました。

山・ス義芳住職は、「地域の人たちがゆっくりお参りをして落ち着ける場所にしていきたい」と話していました。 -

昭和の鼓動再び 発動機運転会

昭和初期、農業や林業で用いられていた発動機の展示会が、3日、伊那市の産直市場グリーンファームで開かれました。

展示会は、発動機の愛好家グループ「NAGANO發動機遺産保存研究会」が、時代と共に忘れ去られ発動機の魅力を伝えていこうと開いたものです。

会場には会員およそ20人が持ち寄った50台が並び、訪れた人たちは、興味深そうに見ていました。

発動機は、昭和の初めから昭和30年代にかけ米の脱穀や、山から木を搬送する動力源として広く農業や林業で使われていました。

しかし、効率が悪い事や小型で軽量のガソリンエンジンの発達により、次第に使われなくなったという事です。

展示された発動機は、農家の納屋で眠っていた物をメンバーが数か月かけ錆をとったり、壊れた部品を作ったりして再び動くようにした物です。

保存会の浅川茂会長は、「発動機の多くは簡単な構造できているで、機械の知識がなくても誰でも楽しめます」と話していました。 -

美篶小学校 プールの清掃

22日のプール開きを前に、伊那市の美篶小学校で5日、プールの清掃が行われました。

1,2時間目では4年と5年の児童120人ほどが清掃をしました。

児童たちはたわしやデッキブラシでプールの床を磨いたり、プールサイドの草をとりをしました。

ある児童は、「汚れがこびりついていてなかなか落ちなくて大変だけれど、きれいになると気持ちいい。プール開きが楽しみ」と話していました。

美篶小では22日にプール開きとなり、8月末頃まで水泳の授業が行われます。 -

上伊那地域観光戦略会議

上伊那地域観光戦略会議が5日伊那市のいなっせで開かれ、今年度事業として、JR飯田線イベント列車ツアーを行うことを決めました。

ツアーは、県の地域発元気づくり支援金事業として上伊那観光連盟が行います。

箕輪町の赤そば祭りや、伊那市のみはらし祭りなどにあわせ臨時列車と臨時バスを運行し地域のイベントをPRする目的です。

臨時列車の運行にあわせて観光地もめぐるツアーを企画することで地域に人を呼び込み、飯田線の利用促進も図ります。

JRの駅から臨時バスを運行し、バスでイベント会場まで観光客を運び、誘客アップを狙います。

上伊那地域観光戦略会議は、県や市町村、公共交通機関などで組織していて、今年度はこのほかにポスピタリティーの研修やオフシーズン対策の検討なども行う計画です。 -

入笠牧場で放牧始まる

標高およそ1,600メートルに位置する伊那市高遠町の入笠牧場で8日から、放牧が始まりました。

放牧は、農家の労力削減や牛の足腰を丈夫にすることなどを目的に、毎年行われています。

8日は、上下伊那を中心に飯田や諏訪からホルスタインと和牛およそ70頭が放牧されました。

運ばれてきた牛はトラックから降ろされると、JA上伊那や市町村の職員らが体重や健康状態などをチェックしていました。

放牧された牛は、高低差のある牧場内を元気に走り回っていました。

8日放牧された牛は、10月上旬までこの牧場で過ごすことになっています。

2810/(火)