-

伊那愛樹会の春の盆栽展

上伊那地域の盆栽愛好家でつくる伊那愛樹会の春の盆栽展が8日から、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

会場には色とりどりの花を咲かせたさつき36点が並んでいます。

伊那愛樹会では、毎年春と秋の2回盆栽展を開いています。

会員8人がそれぞれお気に入りの作品を展示していて、中には、樹齢70年近いものもあります。

五味純一会長は「さつきは、掛け合わせにより何千もの種類があり、それぞれがきれいな花を咲かせるところが魅力」と話していました。

会では、毎月1回盆栽教室を開いていて、興味のある人は是非参加してほしいと呼び掛けています。

伊那愛樹会の春の盆栽展は、10日日曜日まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 -

早寝早起き朝ごはん 大事だよ縲・

早寝早起き朝ごはん全国協議会のキャラバン隊は、8日箕輪町の長岡保育園で啓発活動を行いました。

みそしるちゃん、あさごはんまん、よふかしおになど、著名な漫画家がデザインしたキャラクターの着ぐるみが会場に入ってくると園児たちは、喜んだり怖がったりしていました。

この啓発活動は、PTAや企業、ボランティア団体などで組織する全国組織、早寝早起き朝ごはん全国協議会が行ったもので、上伊那地域では、去年から数えて3か所目になります。

協議会の事務局長をつとめている国立信州青少年自然の家の山本裕一所長は、「寝ている間に栄養が体の中をまわっているのできちんと寝て、朝ごはんをしっかり食べて大きくなりましょう」と園児たちに呼び掛けていました。

また、早寝早起きの大切さを伝える内容の紙芝居もあり、園児たちは、集中して見ていました。

会場には、保護者も集まり、きちんとした生活リズムの大切さをあらためて感じている様子でした。

キャラバン隊では、「早寝早起き朝ごはんの大切さを子どもたちはもちろんだが、保護者にも理解してもらえるよう活動していきたい」と話しています。 -

井上計治さん統計功労者県知事表彰を受賞

箕輪町の井上計治さんは、長年統計調査に従事した人に贈られる統計功労者県知事表彰を受賞しました。

7日は、井上さんが箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に受賞を報告しました。

井上さんは77歳。

20歳だった昭和30年に初めて国税調査員に任命されて以来、57年間に渡って調査を行っています。

井上さんは、活動を振り返り「近年は核家族化が進み昼間留守の家庭が増えてきた。1軒に数回足を運ばなくてはならず、昔よりも難しくなった」と話していました。

平澤町長は「受賞を出発点にさらなる活躍を期待します」と話していました。 -

いも焼酎南箕輪会が苗植え

南箕輪村の住民有志でつくるいも焼酎南箕輪会は、8日田畑の転作田で今年の焼酎用のいもの苗を植えました。

8日は、会員20人が、南箕輪村田畑の広さ50アール転作田に焼酎用のサツマイモ「コガネセンガン」6,400本を植えました。

今年は、すでに大泉でも1,700本を植えていて、6,050キロの収穫を目指しています。

いもの出来が焼酎の味を左右するということで、南箕輪会でも工夫しています。

今年は、雑草が生えにくく、作業も楽にできるという自作の植え込み棒も登場しました。

いもは、10月中旬に収穫され、12月末頃、大芝の華の名で販売される予定です。

今年は、900ミリリットル入りのものを1,000本作る予定です。

会員によると、熟成が進むほどまろやかな味になるということで、中には、1年分を買い置きしゆっくりと時間をかけて味わう人もいるということです。

いも焼酎南箕輪会の焼酎作りの取り組みは、今年で6年目になります。 -

美篶小で香時計実演

6月10日の時の記念日を前に、伊那市の美篶小学校では、お香を焚いて時間を計る香時計の実演が行われました。

これは、美篶小学校資料館が今回はじめて企画したもので、香時計が子ども達に披露されました。

香時計は、美篶在住の個人から資料館に寄付されたもので、実際に香を焚くのも今回が初めてです。

香時計は、中国で発明されたもので、日本では、明治時代まで使われていました。

香炉の中にジグザグ模様に抹香を埋めて、火をつけ、香が燃えた距離で時間を計るものです。

子どもたちは、興味深そうに香時計をながめていました。

資料館副館長の矢島信之さんは、「時の記念日を前に、昔の人の時間感覚を子どもたちに感じてもらいたい」と話していました。 -

創立50周年事業開催へ

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の定期総会が7日、伊那市長谷総合支所で開かれ、協会創立50周年事業の開催など今年度の事業計画が承認されました。

総会には、協会の隊員など30人が出席しました。

今年度は協会創立50周年の記念事業として山岳救助を題材とした漫画、「岳 みんなの山」の作者、石塚真一さんの講演や、これまでの歴史をまとめたDVDまた記念詩の制作などが行われます。

協会の西村和美隊長は、「半世紀に及ぶ活動は大変だった。山での犠牲者を出さないためにも人員の確保が重要だ」と話していました。

協会には、現在82人の隊員がいて、そのうち56人が伊那市役所職員、13人が伊那警察署署員となっています。

昨年度は4件の遭難事故が発生し、3人がケガを負い、1人は自力で下山しました。

協会では事故防止のため、要請により学校登山への付き添いや、山岳パトロールなどを行っています。

南アルプス北部には、常駐隊がないほか、警察救助隊員が配置されていないことから、協会では県警に対して、配置を要望することにしています。 -

箕輪町福祉施設対抗風船バレー大会

箕輪町内の福祉施設対抗風船バレー大会が7日、箕輪町の長田ドームで開かれました。

風船バレー大会には町内にある8つの福祉施設が出場しました。

大会はゲームを通じて他の利用者との交流を深め、生きがいづくりにつなげてもらおうと、福祉施設の職員らで作る箕輪町福祉施設事業所連絡会が開いたものです。

1チームは利用者10人と職員2人の合計12人で、テニスネットをはさんで椅子に座ります。

30センチほどの風船を床につけないようにトスをして相手チームに返します。

1ゲームは5分間で5点先取したチームが勝利です。

出場した利用者らは今日に向けて1か月ほど練習をしてきたということです。

ベンチではおそろいの鉢巻やハッピなどを着て、自分のチームを応援していました。

箕輪町福祉施設事業所連絡会代表の関眞知子さんは、「大勢の参加があり、とても盛り上がった。利用者の方もイキイキとした表情で楽しんでいてよかった」と話していました。 -

三谷幸喜さん 市芸術文化大使に委嘱

脚本家・映画監督として活躍している三谷幸喜さんが、伊那市芸術文化大使に委嘱されました。

6日は、東京都渋谷区の渋谷パルコ劇場で、白鳥孝伊那市長から、三谷さんに委嘱状と名刺が手渡されました。

伊那市特命大使は、伊那市にゆかりがあり、各界で活躍している著名人に伊那市の魅力や情報を積極的に発信してもらおうと、今年2月に設置され、芸術文化大使に任命されるのは三谷さんが初めてです。

三谷さんは、映画「ステキな金縛り」やドラマ「SHORT CUT」のロケ地として、一昨年から、伊那市を活用しています。

委嘱を受けて、三谷さんは、「伊那市のために全身全霊を尽くしてがんばりたいと思います」とコメントしたということです。

伊那市を訪れた際に、市の広報番組に出演した三谷さんは、伊那市の印象について、「空気も景色もきれいで、また来たいと思う。年に一度はローメンも食べたい」と話していました。

なお、伊那市特命大使の任命は、アイドルグループの「オトメ☆コーポレーション」、子どもタレント鈴木福君に続き3組目となります。 -

信大生がハチミツ絞りに挑戦

南箕輪村の信州大学農学部の学生が、7日、実習でハチミツ搾りに挑戦しました。

7日は、食料生産科の2年生26人が、ミツバチの管理について学びました。

信州大学農学部では、校内にある果樹園の受粉のために、ミツバチを8万匹ほど飼育しています。

信大のミツバチの管理を行っている、伊那市御園の養蜂家・小松実治さんが、指導しました。

小松さんは、学生に見せながら、蜂の巣箱から木枠を取り出しました。

ナイフで膜を剥がして、遠心分離機に入れます。

ミツが搾られ始めると、周囲には甘い匂いが立ち込めていました。

搾ったミツが、取り出し口から出てくると、学生達は歓声をあげていました。

搾りたてのハチミツを食パンに塗って、早速味わいました。

小松さんは、「ミツバチが世界で、農業や環境維持に貢献していることを知ってもらいたい」と話していました。 -

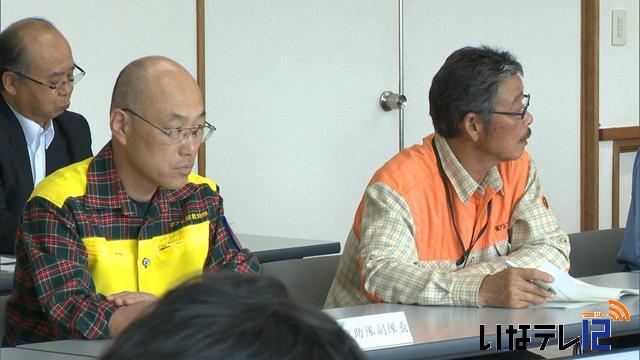

伊那消防組合 消防救助技術大会激励会

16日に長野市で開かれる県消防救助技術大会の激励会が、7日、伊那消防署で行なわれました。

大会には、引揚救助に伊那消防署が、ほふく救出訓練に高遠消防署が出場します。

7日は、伊那消防組合長の白鳥孝伊那市長らが見守る中、訓練が披露されました。

伊那消防署が出場する引揚救助は、5人一組となり、8メートルの塔の上から空気呼吸器を背負って塔の下に降り、要救助者を塔の上に引き揚げるという種目です。

タイムや、技術が優れた署員を選抜し、4月から厳しい練習に励んできたということです。

去年は東日本大震災の影響で、大会が中止となりましたが、一昨年、伊那消防署は、この種目で優勝しています。

高遠消防署は、ほふく救出に出場します。

激励会では、6日の訓練の様子がビデオ上映されました。

白鳥組合長は、「日頃から、万が一に備えての努力に感謝する。一秒でもタイムを縮めて、立派な成績で帰ってきて欲しい」と激励しました。

伊那消防署救助副隊長の前田隆裕さんは、「消防署の代表として最高の成績を残したい」と答えていました。

県消防救助技術大会は、長野市の県消防学校で、16日に開かれます。 -

外国人観光客誘客・教育旅行誘致へ

伊那市観光協会の平成24年度総会が、7日に開かれ、新たな事業として外国人観光客の誘客や教育旅行の誘致を行なっていく計画が示され、承認されました。

この日は伊那市役所で総会が開かれ、会員およそ20人が集まりました。

総会では新年度事業として、外国人観光客の誘客、農業体験など地域資源を活かした教育旅行の誘致を行なっていく計画が示され、承認されました。

外国人観光客の誘客は、国内旅行者の減少や、外国人観光客が桜に高い関心を持っていることから、観桜期を中心にパンフレットなどでPRをする予定です。

また教育旅行については、県内の教育旅行訪問地として伊那市が全体の5%にとどまり、開拓の余地があるとして、農業体験や農家民泊を組み合わせたプランの作製や、県学習旅行誘致推進協議会伊那支部の設立などを計画していて、それぞれ100万円の予算が盛り込まれています。

伊那市観光協会会長の白鳥孝市長は「従来の観光に加えて、農業や教育も観光資源になる可能性がある。将来を見据え、観光が産業になるように取り組んでいきたい」と話していました。

伊那市観光協会ではこの他、新規事業として、「聖職の碑」の著者・新田次郎の生誕100年に合わせた映画の上映やトークショーなどを計画しています。 -

伊那市男女共同参画推進会議

伊那市の男女共同参画推進会議が1日市役所で開かれ、今年度行う事業の計画などについて話し合いました。

会議には、関係する団体の代表12人が出席し、白鳥孝市長から委員としての委嘱書を受け取りました。

会長には、伊那市公民館運営協議会の赤羽仁さん、副会長には、伊那市民生児童委員協議会の原紀子さんが選任されました。

伊那市は、昨年度、平成24年度を初年度とし28年度まで5年間の第2次伊那市男女共同参画計画を策定しています。

今年4月現在、市の審議会などの委員に占める女性の割合は、23.7パーセントですが、計画では、平成28年度には、30パーセントを目指しています。

東日本大震災をふまえ、防災面にも重点が置かれていて、今年度は、災害時に地域のリーダーとなる防災士の資格取得を補助する計画です。

計画は、15人で、うち3人を女性としています。

白鳥市長は、「防災面でも男女共同参画の意識を高めていきたい」としています。 -

ガールスカウト入団式・退任式

ガールスカウトの伊那支部にあたる長野県第26団の平成24年度入団式と、木部則子前団委員長の退任式が2日伊那市山寺の福祉まちづくりセンターで行われました。

入団式では保育園の年長にあたるテンダーフットに6人、小学校低学年にあたるブラウニーに1人が入団しました。

新入団者はそれぞれリーダーからスカーフを受け取りました。

退任式では、16年間第26団の団委員長を務めた木部則子さんに、長野県連盟奉仕賞として盾が贈られたほか、団員から花束や記念品が贈呈されました。

木部さんは「ガールスカウトの活動を通して元気をもらいました。これからも積極的に活動に取り組んでいってください」と話しました。 -

箕輪中部小学校運動会

箕輪町の箕輪中部小学校で、2日に運動会が開かれました。

箕輪中部小学校では例年9月に運動会を開いていましたが、去年、体育館の工事があったため6月に運動会を開きました。

季節も良く、保護者も参加しやすい時期であることから教師や保護者に好評で、今年も6月に開くことになりました。

岡田誠校長は、「泥まみれ汗まみれになって練習してきた成果を十分に発揮してください」と話しました。

短距離走では、5・6年生は100メートル、3・4年生は80メートル、1・2年生は50メートルを走りました。

応援団は笛などを使い、走る児童を応援していました。 -

手良保育園 ポニー乗馬体験

伊那市の手良保育園の園児は、6日、ポニーの乗馬を体験しました。

この日は、手良保育園の園児81人が、園の庭で乗馬を体験しました。

これは、JA上伊那青壮年部手良支部が、子供達に農業や酪農などを体験してもらう「チャイルドファーム21」の取組として毎年おこなっているものです。

園児たちは、2人ずつポニーの背中に乗せてもらうと、ゆっくりと園の庭を半周しました。

伊藤澄子園長は、「大きな動物と触れ合う機会が少ないので、毎年、子供達も楽しみにしている。

動物をかわいがったり、命を大切にする心を養ってほしい」と話していました。 -

雑穀アマランサス入りのローメン 学校給食で提供

学校給食用に開発された、雑穀アマランサス入りのローメンが、6日、伊那市の春富中学校の給食で提供されました。

この日は、伊那地域アマランサス研究会のメンバーが春富中学校を訪れ、生徒と一緒にアマランサス入りのローメンを味わいました。

アマランサス・ローメンは、タンパク質、カルシウムなどを多く含むとされるアマランサスの実を粉にしたものが、麺に練りこまれています。

研究会のメンバーで、開発、製造を行った、伊那市高遠町の製麺業、(株)木曽屋社長の熊谷和寛さんによりますと、蒸し麺の香ばしさをそのまま残すために、普通の倍以上時間をかけて蒸し、歯ごたえのある食感に仕上げたという事です。

アマランサス・ローメンは、5日と6日の2日間で市内7つの小中学校の給食で提供されました。

研究会では、伊那の名物ローメンと、新しい地域食材のアマランサスを子供達に知ってもいらい、地域おこしにつなげていきたいとしています。 -

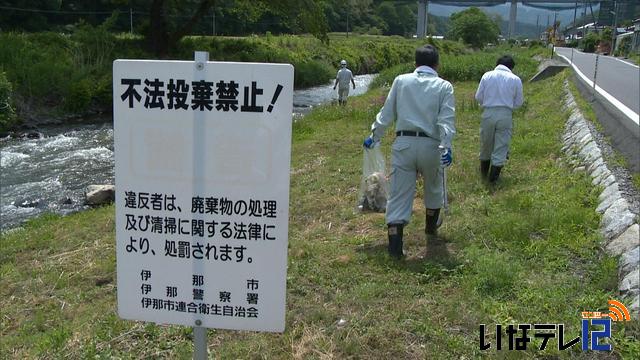

春の河川一斉パトロール

長野県などは、不法投棄されている廃棄物の実態を把握しようと4日、春の河川一斉パトロールを行いました。

パトロールは、毎年春と秋の2回行われていて、4日は県や市町村の職員、警察など32人が参加しました。

参加者は4つの班に分かれ上伊那8市町村の河川を見回りました。

このうち、伊那市の小沢川では伊那建設事務所と市の職員4人が、河川敷に捨てられているレジ袋やペットボトルなど7袋分のゴミを拾いました。

県では「ゴミはゴミ箱に捨てるという当たり前のことを守って欲しい」と呼びかけています。

今回のパトロールで集めたゴミはおよそ302キロで、テレビなどの電化製品は捨てられていなかったということです。 -

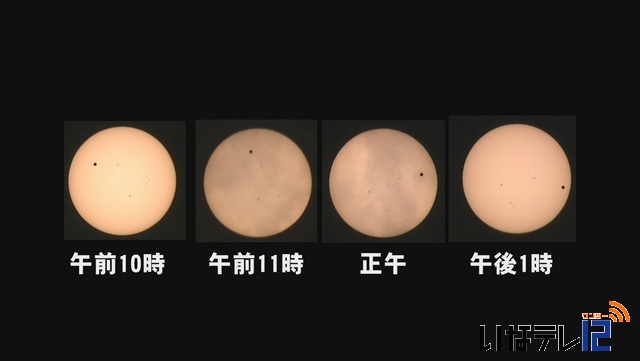

金星の太陽面通過観察会

金星が太陽の前を横切り、黒いほくろのようにみえる「金星の太陽面通過」の観察会が、6日、伊那市の西箕輪小学校で開かれました。

今朝の伊那地域は、曇りがちでしたが、金星の太陽面通過が始まる、午前7時15分頃になると、雲の切れ間から太陽が見え始めました。

通学してきた子供たちは、日食メガネや、モニターに写し出された天文ショーを興味深げに観測していました。

観察会は、西箕輪小学校の理科教諭の野口輝雄さんが開いたもので、子供たちは、休み時間や授業の合間に、理科室を訪れていました。

1年生が観測を予定していた、午前9時頃には、空は厚い雲に覆われ、太陽を見る事ができませんでした。

野口教諭は、朝、撮影した映像を使い、「小さく見えるが、金星は地球と同じ大きさです。240日程かけ自転するので、太陽側の表面温度は470度近くあるなど」と話してしていました。

20分ほどすると、雲の隙間から太陽が見え始め、子供たちは、興奮した様子で太陽をみていました。

次回、金星の太陽面通過が観測できるのは、105年後だということです。 -

南箕輪村南部小児童 間伐材に「夢の鳥」描く

南箕輪村の南部小学校の3年生は、6日、間伐材の板に、子供たちが想像した「夢の鳥」の絵を書きました。

南部小学校の3年生は、総合学習で木の観察や森林での遊び等、森を通した体験学習を行っています。

今回は、上伊那地方事務所が仲介役となり、駒ケ根市に工場のある塗料メーカーの協力のもと、上伊那地域の間伐材で作られた縦20センチ、横30センチほどの板に絵を描きました。

子供たちは、「なでると空の旅に連れて行ってくれる」や「病気を治し幸せを運んでくれる」等、自分たちが考えた鳥の絵を描いていました。

殆どの子供たちは、ペンキを使って絵を書くのは初めてという事もあり、最初は慎重に描いていました。

今日描いた絵は、学校の敷地に飾る予定です。 -

たかずやの里移転候補地「東春近東原工業団地内」

伊那市富県の児童養護施設たかずやの里の改築支援について協議する、上伊那広域連合の検討委員会は、東春近の東原工業団地内にある伊那市の所有地を移転改築の候補地とする方針をまとめました。

5日は、上伊那8市町村や施設を運営するたかずや福祉会、地元住民など委員14人が出席し、伊那市内で3回目の会合を開きました。

移転改築の候補地としては、富県の3か所と東春近の1か所、合わせて4か所が示されていて、通学や通院など送迎の負担軽減や、富県地区とのつながりへの配慮など4点を基に選定が行われました。

協議の結果、富県の3か所は用地面積が狭いことや取得が難しいことから、東春近の東原工業団地内にある市有地を候補地とする案をまとめました。

たかずやの里では、移転後、子供たち数人が共同生活する、小規模なグループケアを行う計画をしています。

そのため委員会では、施設整備のプランでは、子供たち8人が一組となり共同生活する建物5棟と、相談室などを兼ね備えた管理棟1棟等を建てる案を検討しています。

今後は、財源や市町村負担などについてシュミレーションをし、次回の委員会では改築事業の素案をまとめたいとしています。

次回の委員会は、6月下旬に開かれる予定です。 -

二十四節季「芒種」 エゴマの種まき

今日は二十四節季のひとつ「芒種(ぼうしゅ)」です。

穀物の種を撒く頃とされています。

伊那市長谷の障害者就労センターさくらの家の利用者らが5日、エゴマの種まきを行いました。

さくらの家近くの畑で、伊那ライオンズクラブのメンバーと一緒にエゴマの種を撒きました。

エゴマは10月頃収穫し、来年4月の桜まつりで販売するということです。 -

大学ラグビー東西の強豪校が激突

第16回伊那市大学ラグビー招待試合、 関東学院大学対同志社大学の一戦が3日、伊那市陸上競技場で行われました。

関東学院大学ラグビー部は1960年創部で、これまでに大学選手権で6回優勝。一方、同志社大学ラグビー部は、1911年創部で、大学選手権で4回優勝と、東西を代表するチームの対戦となりました。

両校とも、新体制となったばかりで、これから、秋のシーズンに向け戦術面などチームを作っていく段階と関係者は話していましが、スタンドに集まったおよそ1400人の観衆は、選手たちが見せる激しいタックルや、ボール回しなど、トップレベルのプレーを楽しんでいました。

試合は、両チームとも、ボールをテンポ良く回すラグビーを行い、互角の戦いを見せていました。

試合の結果関東学院大学が、31対29で勝利しました。 -

高遠城址公園さくら祭り反省会

今年度の高遠城址公園さくら祭りについての反省会が5日開かれ、有料化の時期などについての意見が相次ぎました。

反省会には、伊那市や観光協会、警察など関係者およそ40人が出席しました。

今年度のさくら祭りには、公園開きから散り終わりまでの期間におよそ22万8,000人が訪れました。

今回初めて有料入園を開花宣言の翌日からと定めたため、有料入園者数は17万4,729人と昭和58年の有料化以来6番目に少ない数となりました。

出席者からは、「市の経済状況や人件費などを考えても、開園日から入場料をもらうべき」「入場料をとって施設のリニューアルにあて、通年を通して観光客を呼べる公園整備を目指すべき」などの意見がだされました。

他に、「今年のように開花が遅れそうな時は、人の手を使って早く咲く木があってもいいのでは」などの意見もありました。

市では、こうした意見を基に来年度以降にいかしていきたいとしています。

5日はこの他、蓮華寺の境内にあるコヒガンザクラ7本が、檀家の要望により伐採されたことをうけ「桜は高遠全体のものという意識を共有していくべき」との意見もだされていました。 -

東箕輪地区保育園建設対策特別委員会設置

箕輪町議会は、おごち保育園と長岡保育園を統合する新たな保育園の建設場所などについて調査、研究などをする東箕輪地区保育園建設対策特別委員会を5日設置しました。

5日開会した箕輪町議会6月定例会に議員提出議案として提出され可決されました。

特別委員会は全議員の15人で構成され、新たに建設される東箕輪地区の保育園建設に関する研究や調査などを行います。

今議会の会期中に、委員会を開き委員長等を決め協議していくとしています。

5日開会した6月定例会には一般会計補正予算案など10議案が提出されました。

一般会計補正予算案は4300万円を追加するものです。

箕輪町議会6月定例会は18日までの14日間で11日と12日に一般質問が行われます。 -

伊那まつりTシャツデザイン決まる

8月に行われる伊那まつりのTシャツとうちわのデザインが5日、決まりました。

5日は、伊那浄水管理センターで審査会が開かれました。

Tシャツのデザインは、33人から38点、うちわのデザインは、29人から32点が寄せられました。

審査の結果Tシャツのデザインは、伊那市の等々力心太朗さんの作品に決まりました。

デザインの工夫や祭りの楽しさが表現されていることなどが評価されました。 -

沖さんが鼻煙壺を寄贈

株式会社ファミリーマート代表取締役などを務めた東京都の沖正一郎さんが4日、嗅ぎタバコを保管する容器、鼻煙壺を伊那市に寄贈しました。

4日は、沖さんと友人で井上井月顕彰会会長の堀内功さんらが伊那市役所を訪れ、鼻煙壺100点を伊那市に寄贈しました。

沖さんが鼻煙壺を公共施設に寄贈したい希望があり友人の堀内さんを介して、伊那市への申し出がありました。

鼻煙壺は、嗅ぎタバコを保管する容器です。

嗅ぎタバコは鼻から吸う粉末状のタバコで、17世紀から18世紀にヨーロッパの貴族を中心に流行したということです。

素材にはガラス、陶器、金属などが使われていて、高度な工芸技術と多様な材料によって作られています。

沖さんが初めて鼻煙壺を手にしたのは25年ほど前に出張で出向いた上海のアーケードでした。

寄贈された作品は信州高遠美術館で保管し、展示会を行う計画です。 -

バラ祭り9日から

今月9日から伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンでバラ祭りが始まります。

ガーデンでは、色とりどりのバラが咲きはじめ訪れた人たちの目を早くも楽しませています。

しんわの丘ローズガーデンは平成19年の6月にオープンしました。

8千平方メートルの敷地内におよそ130種類2600本のバラが植えられていて咲くタイミングや色など、様々なバラが楽しめます。

祭りがスタートする今週末を待たずに、ここ数日の暖かさで次々と花が咲き始めています。

現在は、葉に、ふが入っているのが特徴の紅。

咲き始めから先終わりまで花が色あせないソリドール。

イギリスのダイアナ妃にちなんで品種開発されたダイアナプリンセス オブ ウェールズなどが楽しめます。

5日は、訪れた人たちが、バラを写真に収めたり、香りを楽しんでいました。

しんわの丘ローズガーデンのバラ祭りは今週末の9日から7月の8日まで行われることになって

いて、5日は、伊那市振興公社の職員が祭りに向けて準備をしていました。

期間中はバラの苗木の販売やコンサートなどを計画していて、伊那市では多くの来場を呼び掛けています。 -

チョウゲンボウのひな換気扇の中で育つ

伊那市在住で松本大学地域総合研究センター研究員の建石繁明さんは、ビルの換気扇で、ふ化したチョウゲンボウのひなの観察を続けています。

-

南箕輪村6月定例会開会 9議案提出

南箕輪村議会6月定例会が4日、役場で開かれ、一般会計補正予算など9議案が提出されました。

一般会計補正予算は、歳入歳出にそれぞれ8,200万円を追加し総額を48億5,200万円とするもので、4日の本会議で可決されました。

歳出の主なものは、南箕輪中学校の音楽教室棟の床の張り替え工事費に400万円、北殿駅前の駐輪場修繕工事費に380万円などとなっています。

6月定例会は、15日までの12日間で、13日と14日に一般質問が行われます。 -

上伊那歯科医師会が無料健診

4日から始まる歯の衛生週間にあわせ、上伊那歯科医師会は、3日に伊那市保健センターで無料歯科健診を行いました。

伊那市保健センターには、親子で歯科検診を受ける人の姿が目立ちました。

上伊那歯科医師会が、歯や口の健康の大切さを多くの人たちにわかってもらおうという新たな取り組みです。

3日は、約50人が会場を訪れ、歯科医師に診察してもらい、アドバイスも受けていました。

上伊那歯科医師会では、「歯はすべての健康に通じることを知ってもらいたい」と歯の大切さを訴えています。

2810/(火)