-

熊谷友幸さん写真展

伊那市在住の映像クリエイター熊谷友幸さんの写真展が、伊那市高遠町のカフェ&ギャラリーアイダッシュで開かれています。

会場には、熊谷さんが撮影した伊那谷の風景写真などおよそ50点が展示されています。

熊谷さんは、およそ30年前からテレビ番組の制作などに携わわり、現在は伊那谷各地の自然や風景をハイビジョン映像や写真で記録し発信しています。

会場には、雲海の上に広がる南アルプスと富士山を北アルプスの槍ヶ岳から撮影したものや、およそ1ヶ月をかけて、三峰川で撮影に成功した警戒心の強い野鳥ヤマセミの写真も展示されています。

熊谷さんは、「写真をとおして伊那谷の自然を見つめなおすきっかけにしてほしい」と話し、来場を呼びかけていました。

熊谷友幸写真展縲怩モるさとを旅するは、来月31日まで、伊那市高遠町のカフェ&ギャラリーアイダッシュで開かれています。 -

社会を明るくする運動長野県作文コンテストの表彰式

社会を明るくする運動長野県作文コンテストの表彰式が20日、美篶小学校で行われ、児童2人に賞状が手渡されました。

20日は、上伊那地区保護司会の木下俊明副会長から、児童2人に賞状が手渡されました。

作文は、家庭や学校生活の中で体験した事を基に、命や非行などについて感じたことを書くものです。

県の審査で入選となった6年の竹松奈津希さんは、伊那養護学校の児童と交流した際、1つになれた時の喜びを書いたということです。

他に、4年の立林葵さんが上伊那地区保護司会奨励賞に選ばれました。

なお、今年度、上伊那の小中学校で4人が優秀賞に、6人が入選となっています。 -

春日姫の供養

高遠城主、仁科五郎盛信の側室だった春日姫の供養が11日、伊那市高遠町の弘妙寺で行われました。

この日は、春日姫が追っ手に捕らえられた伊那市高遠町の元半対(はんずい)集落の住民4人が出席しました。

春日姫は、織田軍が高遠城を攻めてきたとき、城をのがれて半対の集落に身を隠しました。

しかし、追っ手に捕まり殺されてしまったという言い伝えがあります。

江戸時代から明治の初めにかけ半対集落に不幸な出来事がたてつづけに起きた事から、それ以降毎年、春日姫の供養を行っています。

ある出席者は、「今後もこうした行事を続け後世に残していきたい」と話していました。 -

大学生が酒造りを学ぶ

新潟大学の学生が、伊那市高遠町の株式会社仙醸で酒造りについて学んでいます。

インターンシップで仙醸を訪れているのは伊那市長谷出身で新潟大学農学部3年の伊藤七実子さんです。

21日は、大吟醸をしぼる作業を体験しました。

伊藤さんは、杜氏から話を聞いたりして作業をしていました。

仙醸でのインターンシップの受け入れは今回が初めてで、黒河内貴社長は、「大学で学ぶことの出来ない酒造業の伝統産業を肌で感じてほしい」と話していました。

伊藤さんは、今週の25日まで実習を行うことになっていて、麹造りや酵母の培養などについて体験するということです。 -

伊那食品塚越会長 100万寄附

伊那食品工業株式会社の塚越寛会長は、児童擁護施設「たかずやの里」の環境整備などに役立ててもらおうと22日上伊那広域連合に100万円を寄附しました。

この日は、伊那食品の塚越会長らが伊那市役所を訪れて、白鳥孝上伊那広域連合長に100万円分の小切手を手渡しました。

寄附した100万円は、昨年、叙勲を受けた塚越会長の祝賀会の会費の一部や、個人的な好意を合わせたものです

塚越会長は、「たつずやの里が財政面で困っていること新聞記事でよんだ。これが、支援の火種となり、多くの人に関心を持ってもらえれば」と話していました。

白鳥連合長は「子ども達の為役立つよう使っていきたい。今後、たかずやの里の支援を目的とした基金の創設を検討していきたい」と話していました -

2月22日 餃子の日感謝デー

伊那地域の飲食店でつくる伊那餃子会は、2月22日を餃子の日感謝デーとして、割引サービスなどを行いました。

伊那餃子会は、餃子を「包む」のごろ合わせで2月22日を餃子の日としています。

伊那市境の花ぜんでは、通常350円のところを割引価格の220円で餃子を提供し、昼時には、次々と注文が舞いこんでいました。

伊那市を中心とした11の飲食店でつくる伊那餃子会は、餃子を通した地域活性化を目指していて、地元野菜やアマランサスを使った餃子、信州味噌を使った味噌だれの開発などに取り組んでいます。

餃子の日の今日は、加盟店で割引やくじ引きなどのサービスが行われました。

伊那餃子会会長で花ぜん代表の羽生義秀さんは「おいしい餃子を食べてもらい、より多くの人に伊那の餃子に関心をもってもらいたい」と話していました。 -

伊那市 二酸化炭素削減目標6%

伊那市環境審議会は、2018年度までに二酸化炭素の排出量を6%削減するとの計画案を、22日にまとめました。

この日、伊那市役所で開かれた審議会で、伊那市地球温暖化対策実行計画の最終案が示されました。

計画案では、京都議定書で基準年に定められた1990年度を基準として、伊那市の二酸化炭素排出量を2018年度までに6%削減するとしています。

削減に向けては、市民、企業、行政が一体となって▽再生可能エネルギーの活用、▽省エネライフ教育、▽森林整備と間伐材の有効利用などに取り組むとしています。

伊那市によりますと、2009年度の二酸化炭素排出量は、55万7,600トンで、2008年度と比べて5.7%、1990年度と比べて17%増加しているという事です。

計画では、2018年度までに44万8,000トンを目標としています。

この計画案は近く白鳥孝市長に報告され、今年度中に正式決定する事になっています。

また、この日の審議会で、飼い犬のフンや死がいの放置の禁止や自動販売機へのごみ箱設置義務など、ポイ捨て禁止に関する条例改正案が示されました。

この条例改正案は、市議会3月定例会に提出される予定です。 -

伊那市平成24年度 一般会計295億2千万円

伊那市は、平成24年度当初予算案を21日、発表しました。

一般会計の総額は295億2千万円で今年度に比べて2億8千万円、率にして1%の増となっています。

白鳥孝伊那市長は、震災の教訓のもとに「市民の安全・安心の確保」を第一に考えた上で「お年寄りと子どもにやさしいまち」「子どもは未来への財産」「産業の振興」「伊那らしい観光と環境」を4つの重点項目として予算化した。と話していました。

歳入のうち市税は81億1千万円を見込んでいて今年度と比べ3900万円、率にして0.5%の減となっています。

このうち法人市民税は、0.2%1500万円減の6億1千万円を見込んでいます。

一方、個人市民税は4.0% 1億1千万増額の30億円を見込んでいます。

地方交付税は、100億円を見込んでいて1億4800万円1.5%の増となっています。

歳出では主な事業として、伊那市営球場のスタンドなどの改修に1億2千万円。

西箕輪公民館の改築に8000万円。

老朽化した西駒山荘と塩見小屋の建て替えや塩見岳の新しい登山ルートの研究などに850万円。

外国人旅行客の誘致事業に200万円。

伊那市内の古い地名の調査に170万円。

JR飯田線伊那市駅開業100周年記念事業に150万円などとなっています。

伊那市の平成24年度当初予算案は3月の定例市議会に提出されます。 -

マンガの間取りと建築模型の制作者ギャラリートーク

マンガの間取りと建築模型展を開いている伊那市創造館でその制作者による、ギャラリートークが19日、開かれました。

話をしたのは、岩手県の不動産会社社長、影山明仁さんです。

影山さんはマンガの主人公が住む家を間取り図として再現し、各地で展示会を開いています。

仕事がきっかけでマンガの間取り図を書くようになった影山さんは、マンガの中から調査推理し、間取り図を書くということです。

影山さんは、これまでに書いたものをスライドに写しながら、どのようにして書き上げたかを説明していました。

トークショーには、間取り図を元に家の模型をつくっている山形県の建築士、鎌田顕司さんも訪れ、影山さんの話を興味深そうに聞いていました。

伊那市創造館では2人が製作したマンガの間取りと建築模型展4月1日まで開いていて、「大人から子どもまで楽しめる展示なので足を運んでもらいたい。」と来場を呼びかけています。 -

開かれた議会目指し市議会基本条例案示す

伊那市議会全員協議会が20日、伊那市役所で開かれ、市民が参画しやすい開かれた議会運営を行うなどとする伊那市議会基本条例案が示されました。

条例案は、議員のあり方を明確にし市民の福祉向上や市政発展に寄与しようと、議員でつくる議会改革特別委員会が示したものです。

条例案では、基本理念として市民の意思を市政に反映させるために公平かつ公正な議論を尽くすことにより市政における唯一の議決機関としての役割を果たし、真の地方自治の実現を目指すとしています。

また基本方針として、情報公開や、市長などの監視機能の強化政策の立案、政策提言に積極的に取り組むとしています。

この議会基本条例案は3月議会に議員提出議案として出されることになっています。 -

伊那市消防団音楽隊 第1回定期演奏会

伊那市消防団音楽隊の第1回定期演奏会が19日、伊那文化会館で開かれました。

市内4つの中学校との共演もあり、迫力ある演奏が披露されました。

伊那市消防団音楽隊は、これまで、年に1回「スーパーファミリーコンサート」と題して演奏会を開いてきましたが、活動拠点だった伊那市民会館の閉館により会場を伊那文化会館に移し、初めての定期演奏会を開くことにしました。

この日は、歌謡曲や、ジャス、クラシックなどが披露され、訪れた人は一緒に口ずさむなどして演奏を楽しんでいました。

そして、今回の演奏会には、人気子どもタレント鈴木福くんのビデオレターが届きました。

母方の祖母が伊那市出身の福くんは、伊那市の特命大使にも任命されています。

福くんが唄ってヒットしたマルマルモリモリが演奏されると、会場の子ども達も一緒に踊って楽しみました。

第2部では、春富、西箕輪、伊那、東部の4つの中学校と音楽隊との合同演奏が行われ、総勢200人に上る大迫力の演奏を披露しました。

この第1回伊那市消防団音楽隊定期演奏会の模様は、3月6日からご覧のチャンネルで放送します。 -

JA上伊那酪農部会が飲むヨーグルトPRで配る

19日、伊那市消防団音楽隊定期演奏会の会場となった伊那文化会館で飲むヨーグルトの無料配布が行われました。

これはJA上伊那酪農部会などが、上伊那産の乳製品をPRしようと行われたものです。

この日は、「すずらん牛乳飲むヨーグルト」700本が用意され、来場者に配られていました。

すずらん牛乳飲むヨーグルトは、上伊那産の牛乳を100%使っていて、まろやかな口あたりが特徴だということです。

酪農部会では「様々な機会を通して、顧客の開拓につなげていきたい」。と話していました。 -

4月から小学生 通学路で交通ルール学ぶ

4月から小学校に通う、伊那市の竜東保育園の年長園児は、15日、保育園周辺を歩き横断歩道の渡り方や信号機の見方などを学びました。

この日は、地域の交通安全協会のメンバーなどが、横断歩道の渡り方や、交差点での注意点などを教えていました。

保育園の前の道路では、左右の安全確認をした後に、遠くのドライバーにも分かるように大きく手をあげて渡るようにする。

また、信号機のある交差点では、青信号になっても、あわてず、車が来ないか確認してから渡るようにと教えていました。

この日は、4月から小学校に入学する子どもたちを見守ってもらおうと、竜東地域の民生児童委員などおよそ15人も、園児と一緒に歩きました。

竜東保育園の山岸加代子園長は、「事故にあわないよう、交通ルールを覚え、地域の助けも借りながら、4月からは、元気に小学校に通ってほしい」と話していました。 -

各地のジオパーク活用法学ぶ

全国各地のジオパーク保有地域が交流する「ジオパーク交流集会」が18日、いなっせで開かれ、ジオパークの活用方法などについて学びました。

この日は、伊那市を中心におよそ270人が参加しました。

ジオパークは、地質・地形を見所とする自然公園として認定された地域のことです。

交流集会は、全国に27施設ある国立青少年自然の家のうち、8施設の地域にジオパークがあることから、その8地域の自然の家のスタッフを招いて、初めて開かれました。

各地域の自然の家で行われているジオパークを活用した教育活動の発表では、高遠の他、新潟県の妙高と長崎県の諫早が発表しました。

妙高では、糸魚川構造線を活用した体験学習が行われていて、断層や翡翠、化石などの採集体験を通じて子ども達に夢を与える学習を企画しています。

高遠では、石探しや砂金の採集体験などを通じ地質への理解を深める学習を行った所、子ども達の協同学習への意欲に変化がみられたということです。

こうした発表を受け、国の教育研究機関の五島政一さんは「自分の地域を知る事で、子ども達は自分の地域を誇りに思い、地域を好きになる。地域の大人が子ども達に伝承しながら教えてあげてほしい」と話していました。

ある参加者は「地域に世界に誇れるものがあるということをPRするために、いろんな地域の情報を聞いて、協力して活動していけたら素晴らしいと思う」と話していました。

白鳥孝伊那市長は「非常に有意義な交流だった。各地の活用法を聞き、地域に合った活用方法を探るきっかけになった。ジオパークを学習に取り入れるというのはとても面白いと思う」と話していました。

交流集会では、ジオパーク保有地域の市長や村長によるシンポジウムも行われました。 -

福祉防災支援員養成講座開催

災害時の被害を減らす社会作りのためのリーダーを養成しようと、福祉防災支援員養成講座が伊那市の伊那文化会館で18日開かれました。

消防団や福祉施設の関係者、一般など、伊那市などから19人が参加しました。

これは、NPO法人環境・福祉事業評価センターが初めて開いたもので、県内6会場のうち伊那は5会場目です。

講師は、危機と共存する社会づくりに向け活動しているNPO法人シュアティ・マネジメント協会理事長の佐藤唯行さんです。

佐藤さんは、災害時に被害を減らすためには、信頼できる社会を作る必要があると話しました。

地震や台風などの危機が社会の弱い部分と出合うことで災害が起きると説明し、弱い部分を改善することで災害は防ぐことができると話しました。

佐藤さんは、災害に対処するために、危機が発生した後の自分を想像し、状況や行動を考えておいてほしいと呼び掛けていました。 -

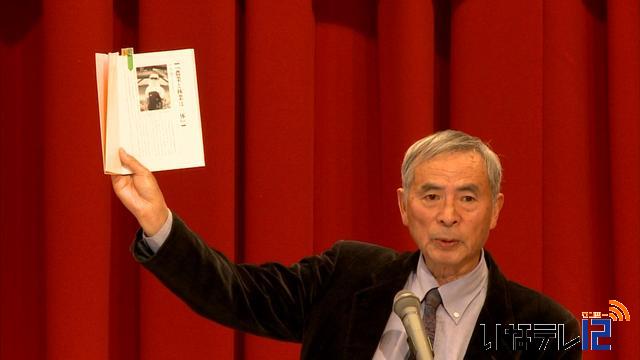

元岩波書店専務 気骨の出版人を語る

駒ヶ根市出身で現在東京都三鷹市に住む元岩波書店専務の今井康之さんが、10日伊那市の美篶きらめき館で「東京から見たふるさと伊那谷」の演題で講演しました。

今井さんは、赤穂中学卒業後岩波書店に入社。

働きながら早稲田大学ロシア文学科を卒業しました。

岩波書店では、宣伝部長、代表取締役専務を歴任し、現在は、岩波書店社友で、信州岩波講座などに携わっています。

今井さんは、同じく駒ヶ根出身で気骨の出版人と言われる元岩波書店会長の小林勇さんの人生をひもときながら伊那谷について語りました。

「伊那谷出身のジャーナリスト、学者、政治家から見ると、人のふところに入るのが得意で公平、ねばり強く探究心があり人間味があるのが伊那谷の人々の気風・気質の特徴と話しました。

小林元岩波書店会長が関係した横浜事件、大江・岩波裁判について、「横浜事件は、治安維持法が悪法だったことを国に認めさせた事件、

大江・岩波裁判は、歴史の真実を守るための裁判でどちらも小林・岩波側が勝っている」として戦争と小林元会長、岩波書店の歴史的立場を説明し、

「震災後の日本は、再び戦争に進むことなく復興の道を歩まなければならない」と来場者に呼び掛けていました。 -

伊那市消防団音楽隊 19日に定期演奏会

伊那市消防団音楽隊 練習道場とあります。階段をのぼっていくと軽快なリズムが聞こえてきました。

どうやらアニメ、となりのトトロのメロディーです。

伊那市消防団音楽隊は、今週末の19日に県伊那文化会館で、第1回目となる定期演奏会を開きます。

本番を目前にひかえた15日の夜、JA上伊那伊那支所にある倉庫では、メンバーたちが仕上げの練習に入っていました。

この楽曲は、アニメのストーリーを演奏の合間に入れた立体的な構成となっています。ナレーションを担当するのは、伊那市消防団副団長の三沢俊明さん。聴衆をひきつける重要な役をまかされました。 -

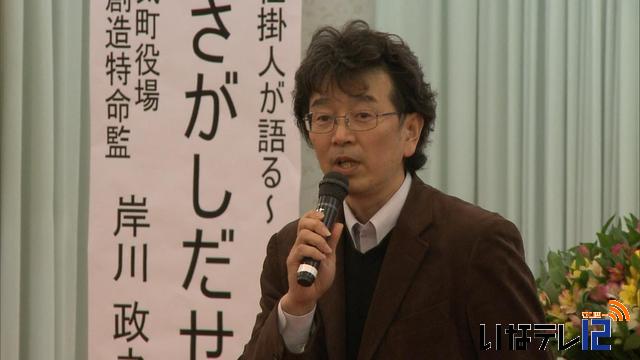

「高校生レストラン」の仕掛け人 岸川政之さん講演

テレビドラマ化された「高校生レストラン」の仕掛け人で、三重県多気町役場職員の岸川政之さんの講演会が10日、JA上伊那本所で開かれました。

岸川さんは、「地域の宝を探し、育ててほしい」と呼びかけました。

岸川さんは、地元の相可高校食物調理科の生徒たちが切り盛りするレストラン「まごの店」設立に奔走。

岸川さんの情熱が、高校・行政・地域を巻き込んで高校生自らが調理、接客、コスト管理を行なうレストラン誕生に至りました。

高校生レストランは、15歳で料理の道を目指す高校生たちの道場だと説明し、▽地元にあるものばかりを見ていて、ないものは探していない▽コンサルタントの手は借りず自分たちですべて考えている▽ビジネスを意識し、町の補助は一切受けていないなどと地域おこしのポイントを話しました。

岸川さんは、「高校生が真剣勝負の調理をして、お客が喜んで食べる。そこに感動が生まれる」と話しました。 -

上伊那消防広域化 将来像示す

上伊那地域にある伊那消防組合と伊南行政組合が一本化し、広域化した場合の消防の将来像が、17日伊那消防組合議会で示されました。

広域化に向け本格的な検討を行なう協議会の設置は、各市町村の意向を確認し、3月22日に決定します。

上伊那地域にふたつある消防本部を一本化する広域化は、伊那や伊南の消防長、6つの消防署の署長などが研究会を組織し検討を進めています。

今回議会に示された将来像には、本部機能を一本化し、1つの消防本部と指令センター、現在ある6つの消防署で業務を行なうことが明記されています。

広域化は、現場到着までの時間短縮や大規模災害への対応、効率的な財政運営を目的に行なわれるもので、期限までに行なうと国から財政的な支援が受けられます。

今回初めて現在と広域化後の財政シュミレーションも示され、将来的に各市町村の負担金が減る見通しとなっています。

職員の給与は、数年間かけて統一化していくとしています。

議員からは、「新しい伊那消防署の庁舎が本部となる可能性が高いので、建設場所選定にあたり伊那以外の住民の意見を聞くべき」「消防団との関係性は、これまで通り保持してほしい」などといった質問や意見がありましたが、広域化に反対する意見はありませんでした。

この将来像は、伊南行政組合でも20日に報告されることになっています。

今後は、各市町村で意思を決定し、3月22日の伊那消防組合議会に結果を持ち寄り組合としての方針を決定します。

理解が得られた場合、市町村長らで組織する協議会を設置して、広域消防運営計画を策定。

順調に進んだ場合、平成26年度に計画を決定し、27年度、広域消防が発足する見通しです。 -

伊那市の陶芸家伊藤真一さん展示会白い器展

伊那市の陶芸家伊藤真一さんの展示会「白い器展」が17日から、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、コーヒーカップや茶わんなど、白を基調とした作品およそ300点が並んでいます。

物作りが好きだったという伊藤さんは、18歳で陶芸の道に進みました。

陶芸歴は19年で、かんてんぱぱホールでの展示会は5回目です。

会場は、凹凸がない真っ白な作品、薪窯で焼いて微量の色を出した作品、食材の魅力を引き出す作品と、3つのコンセプトに分かれています。

伊藤さんは、「使用する釉薬や作業工程の違いで同じ白でも様々な質感がでる。土本来の色をいかに出すかが陶芸家の仕事だと思っている」と話します。

伊藤真一さんの「白い器展」は、20日月曜日まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

旧井澤家住宅で あすから雛人形展

伊那市の伊那部宿を考える会は、雛人形やつるし雛などの展示会を旧井澤家住宅で明日から開きます。

伊那部宿を考える会では、平成18年から毎年この時期、女性会員が中心となって、旧井澤家住宅で雛飾りの展示を行っていて、今回で7回目です。

伊那部宿の東條さん宅の蔵から出てきたという押し絵雛は、江戸時代後期の天保時代に松本で作られたものとみられるということです。

そのほか、昭和初期から現代のものまで、100体ほどの人形が並んでいます。

つるし雛は、今年から数が大幅に増え、45組が並んでいます。

伊那市や箕輪町、駒ヶ根市の13人が手づくりしたということで、1つ1つ表情の異なる飾りが楽しめます。

また、西箕輪から伊那部にお嫁に来た人の嫁入り衣装など、豪華な古い着物も展示されています。

伊那部宿を考える会では「日本古来のよき風習を、古民家の雰囲気の中で伝えたい」と話しています。

この展示会は明日から3月4日(日)まで開かれる予定で、3月3日と4日は、甘酒の振る舞いも予定されています。

旧井澤家住宅の入館料は、大人200円、子供100円となっています。 -

長谷保育園 寸劇で人権意識啓発

伊那人権擁護委員協議会は、小さいうちから人権意識を持ってもらおうと15日、伊那市の長谷保育園で啓発活動を行いました。

この日は、伊那人権擁護委員協議会の伊那の委員を中心に委員17人が長谷保育園を訪れ、歌や、寸劇などを披露しました。

寸劇は、育児休暇をとった父親や幼い子どもをテーマに、家族の協力や親子の愛情の大切さをうったえる内容になっています。

伊那人権擁護委員協議会の上村秀一会長は、「家庭や学校などで、みんな仲良く助け合って暮らしてもらいたい」と話していました。

最後に人権イメージキャラクターのまもる君とあゆみちゃんが登場し、友達を大切にしてほしいと園児に呼び掛けていました。 -

高齢者交通安全対策 専門チームが啓発活動

高齢者の交通事故防止のため、県の高齢者交通安全対策専門チームが16日、伊那市の西町地区で啓発活動をしました。

城南町公民館に交通安全教育車両が用意され、訪れた高齢者が身体機能検査をしました。

運転と歩行の能力診断をする機械は、点滅するランプを押すことで認知度や判断力を調べます。

訪れた人たちは、点滅するランプを懸命に押していました。

交通安全対策専門チームは、県の委託を受け、県内を巡回して高齢者への交通安全の普及などを行っています。

伊那署管内では月1回のペースで活動しています。

16日は、高齢者の家庭訪問も行われ、専門チームのメンバーが交通事故防止を呼び掛け、チラシや反射材を渡していました。

来月は東春近地区での開催が予定されています。

高齢者の交通死亡事故が多発していることから、伊那市では積極的に参加して、交通安全意識を高めてほしいと呼び掛けています。 -

春高伊那駅伝 過去最多チーム数出場

3月18日に予定されている春の高校伊那駅伝の参加校が決定しました。過去最高の174チームが出場します。

春の高校伊那駅伝の出場校は、男子106チーム、女子68チームで、過去最高の174チームが出場します。

初参加高が30チームと大幅に増えました。

また、去年は、東日本大震災の影響で中止となったため、今年は特別に、3年生をメンバーにいれたチームの出場を認めています。

春の高校伊那駅伝は、3月18日(日)に伊那市陸上競技場を発着点に行われます。 -

甲子園出場の挨拶

14日は、伊那市出身の選手たちが白鳥孝伊那市長を表敬訪問しました。

市役所を訪れたのは2年で春富中出身の酒井隆次君。

1年で伊那東部中出身の登内惇平君と河野純也君の3人です。

3人は、それぞれ大会での目標を話していました。

白鳥市長は、「まずは一勝を目指して頑張ってください」と激励していました。

第84回選抜高校野球は3月21日に開幕します。

対戦校は3月15日の抽選会で決まることになっています。 -

伊那市西町の小黒常会 牡丹餅を作り交流

伊那市西町の小黒常会の住民は、12日、牡丹餅を作って交流しました。

牡丹餅作りは、住民同士の交流を深めようと、西町区社会福祉協議会小黒支部が毎年行っているものです。

この日は、地域の子供からお年寄りまで75人が参加し、地元農家から提供してもらったもち米とうるち米を使って牡丹餅を作りました。

釜でたいた米を軽くつぶして俵形にすると、子供達は、ごま、きなこ、あんこで味をつけていきました。

西町社協小黒支部の富田広支部長は、「こうした機会にお互い顔みしりになり普段から挨拶をする事で、災害など万が一の時に助け合える地域をつくっていきたい」と話していました。 -

信州型事業仕分け説明会

長野県は、去年9月に実施した信州型事業仕分けの結果を、今後の事業にどう反映させるかを、11日伊那市の伊那合同庁舎で説明しました。

説明会には、仕分け人や判定人を務めた県民など、およそ50人が参加しました。

信州型事業仕分けは事業の必要性などを議論し、行政の効率化国など役割分担を明確にするものです。

去年9月に伊那と長野会場で行われ、伊那会場は伊那合同庁舎など3会場でした。

11日は、伊那会場で仕分けの対象となった事業を県の担当者が説明しました。

伊那会場で仕分けが行われた21事業のうち要改善が13事業、現行どおり、拡充が7事業、役割分担、見直しが1事業でした。

このうち、「要改善」と判定された信州型エコ住宅、環境の住まい整備推進事業では、多くの県民に助成出来るよう1件あたりの助成額を減額し助成件数を拡大するとしています。

平成24年度の当初予算案での対応として、新築・購入に対する1件当たりの助成額を100万円から50万円に減額し助成件数を150件から200件に拡大しています。 -

伊那まつりの方針案を確認

伊那まつり企画会議が13日伊那市役所で開かれ、第40回の実施方針などについて確認しました。

伊那まつり企画会議は、第40回の伊那まつりに向け実施方針や40回記念事業などについて協議していて今回で5回目です。

13日は、第40回の伊那まつりの実施方針案について確認しました。

市民おどりについては伊那節・勘太郎月夜唄とダンシングオンザロードの時間を分けることなく実施する他、「伊那節・勘太郎月夜唄」は歴史的背景を踏まえ次世代のまつりを担う子どもへ普及を推進するとしています。

また、40回の記念事業として委員からは、これまでの伊那まつりを振り返る歴史展の開催や高遠、長谷など地域の踊りを披露する場を設けてみてはどうかなどの意見が出されていました。

伊那まつり企画会議は27日に開かれることになっていて、次回は40回の記念事業案についてまとめることになっています。 -

かんがい整備事業の負担割合示す

伊那西部土地改良区連合総会が14日南箕輪村の村民センターで開かれ、農地のかんがい整備事業の負担割合の案が示され了承されました。

伊那西部土地改良連合では、辰野町から伊那市の天竜川西岸の段丘上にあるかんがい設備で施設や送水するポンプの老朽化に伴い国の補助などを受けて改修します。

事業費のうち地元負担が20億円となっていて、3分の2が国、6分の1を県が負担し、残り6分の1の約3億3千万円を4市町村と4つの土地改良区が分担します。

負担割合は土地の広さの割合とし、面積は、西部伊那土地改良区が1336haで比率が52%。

西部西箕輪土地改良区が809haで比率が31%。

西部南箕輪土地改良区が360haで比率が14%.

西部辰野土地改良区が56haで比率2%となっています。

各市町村とそれぞれの土地改良区の負担割合は協議して決めることになっています。

改修は来年度から平成33年度までの10年間実施され計画です。 -

自主防災組織説明会

伊那市は、自主防災組織の役割や活動について考える自主防災組織説明会を13日、伊那市のいなっせで開きました。

説明会は、自主防災の在り方について考えてもらおうと、今回初めて開かれたもので、各地区の区長や町総代などおよそ180人が集まりました。

説明会で、市の危機管理課の職員は「阪神淡路大震災で被災した人のうち、救助隊に助けられた人は全体の2%に満たず、ほとんどが自力、または家族や地域の人の力によるものだった。地域の防災力を高めるためにも、行政と自主防災組織が連携を深めていく必要がある」などと話しました。

他に、住民と職員による意見交換では、次々と質問や意見が出されました。

伊那市では、3月22日に自主防災組織視察研修を行う他、9月1日と2日には美篶小学校で総合防災訓練を行うということです。

192/(木)