-

国民生活金融公庫伊那支店存続へ

一般の金融機関から融資を受けるのが難しい小規模事業者などに事業、教育資金の貸し付けを行っている政府系金融機関、国民生活金融公庫が今年10月に中小企業金融公庫など3金融機関と統合して新たに日本政策金融公庫として発足するのを受け、同金庫の木村政之副総裁=高森町出身=と多胡藤夫伊那支店長が17日、伊那商工会議所(向山公人会頭)を訪れ「伊那支店は存続する」とする方針を説明。統合の趣旨や経緯などを説明した上で、今後についても理解と協力を求めた。

向山会頭は「都市と地方の格差が問題となっているが、統合を機に、製造業が多い上伊那が元気になるような制度の検討もしてほしい」と要望。木村副総裁は「早くそういうビジネスモデルをつくっていきたい」と前向きな見解を示した。

国民生活金融公庫は国民金融公庫(設立・1949年)と環境衛生金融公庫(同67年)が統合して99年に発足したが、より透明性の高い効率的な事業運営を目指した07年5月の「株式会社日本政策金融公庫法」の成立により、株式会社組織で再スタートすることが決まった。県内には伊那支店のほか、長野、松本、小諸の各支店があるがいずれも統廃合の対象とはならず、存続の見通し。 -

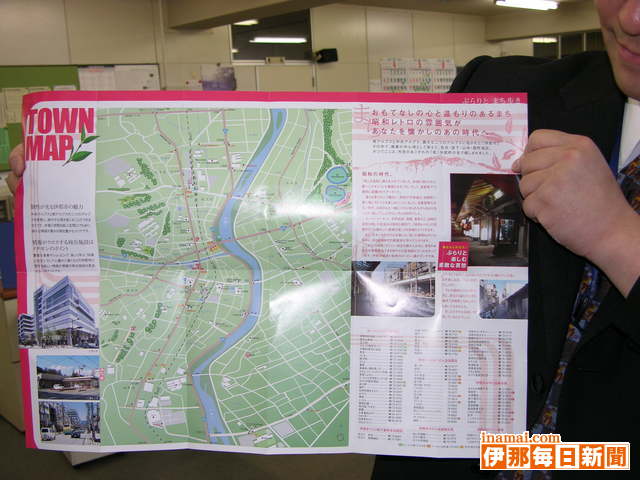

市街地情報リーフレット完成

伊那市を訪れる観光客などに地元商店街の魅力を発信しようと、市内の西町、荒井、坂下、山寺の各区の商店などでつくる商店街活性化イベント委員会が昨年から企画、制作に取り組んでいた伊那市街地情報リーフレット「TAWN NAVI」(タウン・ナビ)が完成した=写真。

B3判両面カラー印刷。商店街マップとともに約160の店舗名、電話番号の一覧を掲載しているほか、市の名物としてアピールしている手作りギョーザ、ソースかつどん、ローメンの味と由来などを大きな写真入りで紹介している。片面には「歴史を再発見」として、市中心部の街並みの魅力なども掲載している。

リーフレットは一部の店舗や施設で配布を始めている。制作に当たっては、市の07年度商業振興事業として70万円の補助を受けた。 -

市町村職員初任者研修

本年度新たに採用された市町村職員対象の初任者研修会が17日、伊那市の県伊那合同庁舎で開かれた。県市町村職員研修センター主催。南信地区の17市町村と伊南行政組合の新規採用職員94人が参加し、地方自治体の将来を担う職員としての心構えや職務の基本を学んだ=写真。

講師として招かれた伊那市の小坂樫男市長は講話で「昔の公務員は『遅れず、休まず、仕事せず』を守っていればだんだん偉くなれたというが、今は違う。さまざまな仕事があって大変だが、その分やりがいはあるはず。住民の大きな期待を受けているのだから、それぞれの地域の発展のために頑張ってほしい」と話した。

研修は18日も引き続き行われ、文書事務や対応マナーなどについて学ぶ。

9月には後期研修が開かれる。 -

織建が初の大感謝祭

伊那市水神町の織建(織井常昭社長)は13日、初の大感謝祭を織建敷地内とショールーム「住まいの館」で開いた。建材、キッチン・ユニットバスの最新モデルなどの展示や、子ども向けの手作り木工教室など多彩なイベントがあり、約千人が訪れにぎわった。

顧客に楽しんでもらうほか、これからリフォームや新築を考えている人に最新技術のメーカー展示を見て参考にしてもらおうと計画した。

イベントは一流メーカーの建材展示、IHクッキングヒーターとガステーブルの実演、塗り壁体験などで、リフォームや設備工事の相談会もあった。

手作りの良さを味わうことで木の家のよさを感じてほしい-と織建社員の大工と作る木工教室も開いた。家族連れが巣箱やいすを大工に教わりながら楽しく作っていた。 -

伊那おやこ劇場OB会(仮称)発足

伊那おやこ劇場で子どもたちと一緒に劇場で育ったOBらが集まり13日、「伊那おやこ劇場OB会」(仮称)が発足した。初の活動は6月8日「常田富士男さん口演会」で、伊那公民館で開いた発足会で今後の準備などを話し合った。

子育てが終わり一段落したところで、以前とは違う時間の流れの中で観劇などをし、昔の元気を取り戻して楽しもう-と、会発足に向け3回の会議を重ねてきた。

メンバーは、伊那おやこ劇場の初代運営委員長や事務局経験者、会員だった保護者ら約20人。現役の会員もいる。

発足会には12人が参加。発起人の浦野しず子さんは、「おやこ劇場は人と人とのつながり、結束力があって今まで続いている。この結束をうまくつなげて楽しく続いていく会にしたい」。保坂孝子さんは、「おやこ劇場を通してきずなができ、親子で生の劇を感動して見られたことが幸せだった。おやこ劇場を媒介にして生きがいを見出したいと思う」と話した。

次回は5月に会議を開き、活動第1弾となる口演会を成功させるべく準備する。

今後の活動は芝居を呼ぶほか観劇ツアー、おやこ劇場との交流などを考えている。 -

伊那ナイターソフトボール連盟・リーグ戦開会

伊那ナイターソフトボール連盟(秋山道夫会長)は15日夜、伊那市の富士塚スポーツ公園グラウンドで08年度のリーグ戦開会式などを行った。今シーズンは前年度と同数の25チームが出場し、5月から10月まで熱戦を繰り広げる。

開会式で秋山会長は「昨年は不戦勝が目立ったので今年は全試合が成立することを願う。これから熱い戦いが繰り広げられることを期待する」とあいさつ。昨年の優勝チーム「インターフェア」の小林栄一郎主将(37)=箕輪町木下=が「シーズン終了まで精いっぱいプレーすることを誓う」と選手宣誓した。

式後には、今シーズンの幕開けとなる、16チーム参加の春季トーナメントが開幕した。

同トーナメントは6月上旬に予定している決勝、3位決定戦を残し4月下旬までに終了。リーグ戦開幕は5月からで、10月上旬からは秋季トーナメントが始まる。各大会は富士塚スポーツ公園グラウンド、伊那市営球場である。

力強く選手宣誓するインターフェアの小林主将 -

伊那商工会議所新入社員激励会

伊那商工会議所(向山公人会頭)は16日、第27回新入社員激励会を伊那商工会館で開いた。伊那市の28事業所に本年度入社した新入社員約140人が出席し、主催者と来賓の激励を受けた=写真。

向山会頭は「地方経済と中小企業は相変わらず厳しい状況に置かれているが、新社会人としてそれぞれの企業で力を発揮して頑張ってほしい。皆さんの活躍が企業と地域の発展につながる」と激励の言葉を贈った。

新入社員を代表してアルプス中央信用金庫の加藤春菜さんがあいさつ。「一日も早く一人前の社会人として活躍し、戦力となれるよう努力する。私たちは、企業は違っても同じ伊那市で働くよきライバル。仲間として高め合い、初心を忘れず頑張っていきたい」と力強く決意を述べた。

続いて行われた講演では、伊那市で法律事務所を開く長谷川洋二弁護士の「君たち、やる気あるか!」を聴いた。入社して半月が過ぎたとはいえ、まだ初々しさの残るフレッシュマンたちは新入社員らしく、真剣な表情で話に聴き入っていた。 -

世界一の会が総会

上伊那の製造業26企業でつくる「世界一を目指し行動する上伊那地域企業の会」(通称世界一の会)は16日、通常総会を伊那市のプリエ・キャスレードで開いた。会員など約30人が出席し、08年度の事業計画・予算案と役員人事などを承認したほか、関東経済局地域振興課斎藤義久さんと八十二銀行伊那支店長滝沢亮さんの講演を聴いた。会長にはナパック(駒ケ根市)社長の鈴木明さんが再選された。役員の任期は2年。

08年度の主な事業は▽上伊那産業フェア(仮称)開催に向けた諸団体との連携、協力▽県中小企業センターと連携して各種展示会、商談会に参加▽セミナー、講演会の開催▽大学との連携強化▽視察研修竏窒ネど。

役員は次の皆さん。

▼会長=鈴木明(ナパック)▼副会長・受注促進部会長=北林友和(ヨウホク)▼同副部会長=梅原好和(ニイタカ)▼副会長・未来経営部会長=横森孝心(グローリー)▼同副部会長=増田清(マスダ)大森正秋(アルプス中央信用金庫)▼副会長・厚生部会長=山田勝英(志賀野シーケンス)▼同副部会長=今井博充(アルゴル)▼会計監事=唐沢功(南信化成)清水輝美(東信鋼鉄) -

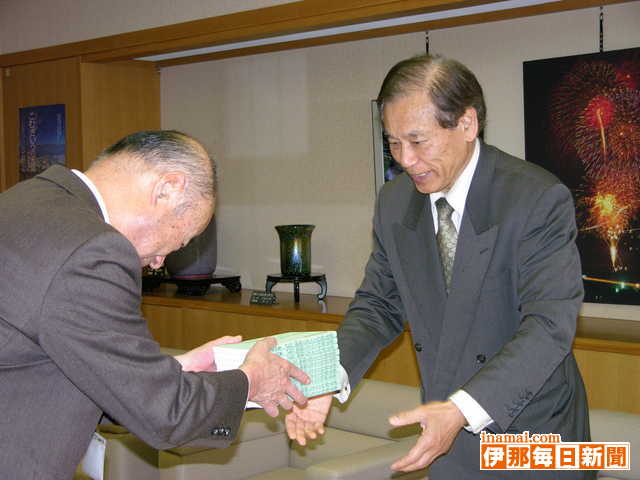

森田勇造さん著書寄贈

国立信州高遠少年自然の家の所長を05年3月まで4年間務めた旅行作家森田勇造さん(67)=東京都杉並区=は4月に刊行した最新の著書『安全・安心とこころの保障竏衷ュ年教育と体験活動』(世論時報社刊・A5判167ページ)10冊を伊那市に寄贈した。森田さんは16日、市役所を訪れ、市教委の北原明教育長に手渡した=写真。森田さんは「少年の家での取り組みを中心に、自然を敬い、自然とともに生きる知恵などについて書いた。子どもの体験教育はレクリエーションではなく、生きる力と知恵を身につけるために必要なものだ。小中学校の先生など教育関係者や保護者に読んでほしい」と話した。北原教育長は「たくさんの寄贈に感謝する。市の図書館と分館に配置したい」と礼を述べた。

森田さんは民族の生活文化研究のために世界各地を訪れる一方、野外教育文化の研究、啓発、実践に努めている。青少年交友協会理事長、野外文化教育学会顧問、東京学芸大客員教授。 -

伊那公園で「健康歩道を歩き・太鼓演奏を聴き・カラオケを楽しみながら食事をする会」

伊那市の伊那公園で13日、「健康歩道を歩き・太鼓演奏を聴き・カラオケを楽しみながら食事をする会」(伊那公園桜愛護会主催)があった。満開に咲く桜(ソメイヨシノなど約280本)の下、大勢の家族連れが集まった。

和太鼓演奏には地元の小出太鼓や伊那太鼓のほかに、南箕輪村の鼓龍太鼓が加わり、公芝生広場の特設ステージで演奏を披露。

また今年は、足裏のつぼを刺激する健康歩道で、地元の保健委員らが健康歩道の正しい歩き方を指導するコーナーの手前に、「みはらしの湯」から借りた足湯の風呂桶(おけ)で足湯コーナーも設置。桜を見ながら、くつろぐ人が多かった。 -

伊那市富県の旧庄屋屋敷保存活用で郷土文化再創生へ

地域生活文化道場「伊那庄屋館」プロジェクト始動

伊那市富県にある、かやぶき屋根の旧庄屋屋敷を郷土文化の技と志を学ぶ場として再生を目指す、地域生活文化道場「伊那庄屋館」プロジェクトが動き出した。新しい日本を創造する市民のためのネクストリーダー養成学校「NPO法人一新塾」(東京都)の21期生有志でつくるプロジェクトチーム「地域生活文化道場チーム」(八木晴之リーダー)の取り組み。所有者の埋橋さち子さん=伊那市山寺=から空家になっていた屋敷を借りて保存活用し、「郷土の文化再創生」をコンセプトに地域活性化の拠点として新たな命を吹き込もうとしている。

-

地域公共交通活性化事業に認定

公共交通の活性化や再生に取り組む地域の事業を支援するため、国土交通省が08年度に新設した「地域公共交通活性化・再生総合事業計画」の対象事業に、伊那市と市内を走る公共交通機関の運行事業者らでつくる法定協議会が策定した事業計画が15日付で認定された。

計画の対象は市内全域。市街地循環バス、デマンドタクシー、循環タクシーなどの公共交通機関の効果的な運行を目指してネットワークを再編するほか、伊那竏猪リ曽連絡バスの運行により、両地域の一層の連携促進と新たなニーズ開拓を目指す竏窒ニしている。3年間の事業期間中、運行の状況を見ながら問題点を把握し、さらに改善を進めていく計画。

各交通機関の利用状況の評価、検証などを含めた08年度の事業費は約9千万円。補助金は事業費の2分の1で、補助金交付の申請手続きを経て金額が決定する。国の08年度予算枠は30億円。

小坂樫男市長は「ごんべえ号バスの利用者が少ないのが悩みだが、コースや運行時間を変えてみるなどいろいろと試行し、利用向上につなげていきたい」と話している。

認定を受けたのは全国で59件、県内では伊那市のほかに飯田市、上松町など7件。 -

伊那節まつり

伊那節の歌詞や由来を刻んだ伊那公園の「伊那節発祥の地」石碑の前で15日、第49回伊那節まつりが開かれた。満開の桜の下、伊那節保存会(鈴木一比古会長)が華やかに伊那節を披露=写真。出席した約40人の観光関係者らを楽しませた。

玉ぐしをささげるなどの神事の後には観桜会が催され、出席者は目の前いっぱいに広がる満開の桜を眺めながら、伊那節談義に花を咲かせた。

主催者を代表して伊那商工会議所の向山公人会頭は「伊那節に歌われている高遠は伊那市と合併し、木曽は権兵衛トンネルで結ばれた。時代の変化を感じるが、伊那節は地域の伝統として変わらずに受け継がれていってほしい」とあいさつした。

祭りは48年前、伊那市と伊那商工会議所が建立した石碑を桜の季節に合わせて除幕したのを機に始まり、毎年この時期に桜を楽しみながら行われている。 -

山寺活性化協議会発足

伊那市山寺地区の商店など約180事業所が加盟する伊那商工会議所山寺支部は、同地区内の高尾公園管理委員会、伊那北周辺活性化委員会を統合し、4月から名称を新たに山寺活性化協議会として活動を始めた。14日、役員会総会を開き、08年度の事業計画・予算案を承認した。高尾神社例大祭、祇園祭、伊那祭り、商工会議所商工祭協賛などに取り組んでいく。新理事長には矢野昌史さんを選出した。矢野さんは「できれば若い人たちに受けてほしかったが、やるからには頑張る」とあいさつした=写真。

最後の山寺支部長となった高山光春さんは「環状北線が開通するなど、山寺地域は伊那市の北の玄関口として重要な立場になってきた。山寺と伊那市が総合的に発展していくためにはこの際、新たな取り組みが必要だ」と趣旨を説明した。

三役は次の皆さん。

▼理事長=矢野昌史▼副理事長=名和義浩、熊谷健▼会計=宮下浩 -

すこやか会がプルタブ寄贈

伊那市の伊那地区保健委員のOBでつくる「すこやか会」(野沢伊代子会長、95人)は15日、会員がこの1年間に集めたアルミ缶のプルタブ約30キロを伊那市社会福祉協議会(御子柴龍一会長)に寄贈した。野沢会長と副会長の久保村玲子さん、会計の種橋節子さんが市社協を訪れ「ささやかなボランティアだが、お役に立ててほしい」と述べた=写真。御子柴会長は「これだけ集めるのは大変なこと。品物は金を出せば買うことはできるが、こうして皆でリサイクルすることに意味がある」と感謝した。

市社協はアルミがある程度集まったところで換金し、福祉用品の購入代金に充てることにしている。 -

伊那公民館女性教室開講

「女性の生き方について考えてみよう」をテーマに1年間さまざまなことを学習する伊那公民館(武田登館長)の女性教室が開講した。14日、同公民館で開講式が行われ、和気あいあいの活動をスタートさせた=写真。参加者は昨年度より2人増の52人で、新規受講者は9人。学級長の田畑幸子さんは「健康が第一。教室に参加できる感謝の心を持って一年頑張っていきたい」とあいさつした。

武田館長は「多くのクラブやサークルなどがあるが、この教室のように新たな参加者が増えるのは珍しい。先輩と一緒に楽しく勉強しよう。1年間一生懸命学習し、世のために行動してほしい」と呼び掛けた。

教室は毎月第2月曜に開かれ、講義、実技、研修視察などを行っていくほか、自由参加のクラブ((1)健康体操(2)民謡踊り(3)押し花絵(4)マレットゴルフ)もあり、3月まで学習と交流を楽しむ。 -

伊那ビジネス専門学校入学式

伊那市狐島の伊那ビジネス専門学校で12日、08年度入学式があった。2学科に12人が入学し、1年または2年間で専門知識や技術を学び、各種資格の取得に励む。

入学生は情報経理学科(2年制)11人、OAビジネス学科(1年制)1人。上伊那出身者がほとんどで、木曽、岡谷から各1人。

三沢岩視理事長は、「厳しい社会情勢であっても努力に努力を重ね、あらゆる資格を取り、社会に十分生かすことが皆さんに与えられた使命。頑張って」と式辞を述べた。

三沢清美学校長は、「自立して自信にあふれた立派な社会人になる目標がある。学生だが半分は社会人という意識で勉強に励み、教えを自分で考えて修得し自分の血となり肉としてほしい」と訓示した。

入学生を代表して伊那西高校出身の岩波茜さんは、「学生の誇りを持ち、学業に専念する」と宣誓した。 -

伊那市08年度第1回インターネット公売参加受け付け開始

伊那市は07年11月に初めて導入したインターネット公売の本年度第1回(通算4回目)の入札参加申し込みを28日まで受け付けている。公売物件は座卓、フロアスタンド、テーブルセット、応接セット、皿など計15点。

入札(5月7縲・日)に先立ち、物件を実際に確認できる唯一の機会として下見会を22日午前10時縲恁゚後4時に市役所103会議室で開く。

過去3回の公売では、第1回で見積もり価格8万6千円に対し落札価格18万1500円、第2回で同35万5800円に対し76万3564円、第3回で同6万9600円に対し14万9151円など、いずれも見積もり価格の倍以上で落札されている。本年度は8回の公売を予定している。

公売のHP(ホームページ)は伊那市の公式HPからアクセスできる。問い合わせは市役所(TEL78・4111)市民生活部税務課収税係へ。 -

伊那市知的障害者育成会総会

伊那市知的障害者育成会(手をつなぐ親の会)は12日、08年度定期総会を市福祉まちづくりセンターで開いた=写真。関係者約30人が出席。育成会大会、療育キャンプ、ふれあい広場、福祉大会への参加などを盛り込んだ08年度事業計画と予算案を承認した。役員改選が行われ、会長には城取勝茂さんが選出された。任期2年。

城取会長はあいさつで「昨年で施行2年目となる自立支援法で重い負担がのしかかってきていたが、本年度の改正で負担が軽減される。ほとんど収入のない知的障害者にとって大変ありがたい。関係者には引き続き協力をお願いしたい」と述べた。

正副会長は次の皆さん。

▼会長=城取勝茂▼副会長=桐野三男(総務)田中秀昭(同)中村美智恵(婦人部)諸田寿美枝(会計) -

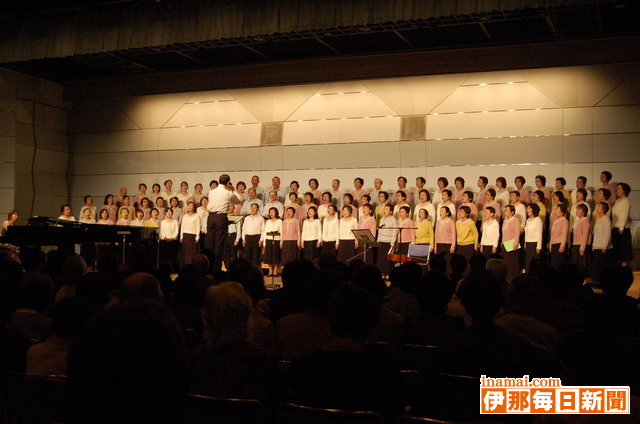

「歌のワ」コンサート

伊那市を拠点に活動する合唱グループ「歌のワ」は13日、発足10年目を記念した第2回コンサートを伊那市の県伊那文化会館で開いた。交流のある東京都の「多摩童謡友の会」を迎えたジョイントコンサートで、童謡や懐かしい外国の歌などを熱唱した。

「歌のワ」の会員は60縲・0歳代を中心とした約110人。伊那市をはじめ箕輪町、駒ヶ根市など近隣からも参加している。

今回は戦後生まれの童謡の中から「春の風」「みかんの花咲く丘」など、外国の歌から「浦のあけくれ」「ウィーンわが夢の街」など12曲を披露した。

多摩童謡友の会は、美しい日本語を歌う-として「スコットランドのつり鐘草」「故郷を離るる歌」、中山晋平の曲「シャボン玉」「砂山」など10曲を熱唱した。

多摩童謡友の会を主宰する高山佳子さんによるステージのほか、「高遠は」「おぼろ月夜」など歌のワと多摩童謡友の会のジョイントステージも観客を楽しませた。 -

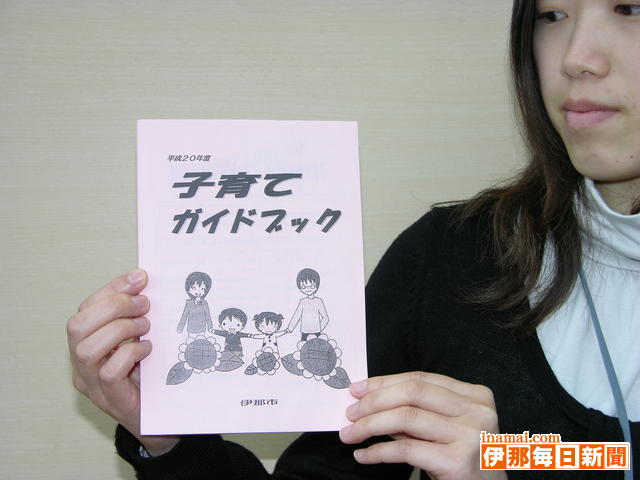

伊那市子育てガイドブック08年度版完成

誕生から就学前までの子育て支援の一環として伊那市と市地域子育て支援ネットワーク連絡会が昨年度初めてまとめた「子育てガイドブック」の08年度版(A5判、29ページ)が完成した=写真。子どもに関する市役所への各種届け出方法や問い合わせ先、市が行っている支援の詳細や相談窓口、図書館や医院などの施設の案内などが系統別に見やすくまとめられている。本年度は新たに助産院の一覧なども加えた。

保健福祉部の原武志子育て支援課長は「昨年度版に寄せられた市民の意見を反映させ、分かりやすさと見やすさを第一に心掛けた。毎年度情報は増えていくが、その都度工夫を加えてさらに役立つものにしていきたい」としている。

市内4カ所の子育て支援センター、いなっせ内ちびっこ広場、各公民館で閲覧できるほか、希望者には14日から市役所と保健センターの情報コーナーで無料配布している。転入、出生届け提出時と3歳児健診受診時にはその場で配布する。 -

大萱福祉ふれあいの集い

伊那市の大萱社会福祉協議会は13日、大萱福祉ふれあいの集いを大萱公民館で開いた。100人近い住民が、脳をイキイキさせるための健康講座や落語などを楽しんだ。

地域のお年寄りを対象に年1回開く集い。本年度は、西箕輪公民館で開いている「脳イキイキ講座」の出前講座を大萱地区内2カ所で年間を通して開くことが決まっており、今年の集いは出前講座の拡大版の意味もある。

保健師による健康講座と手遊びでは、脳をイキイキさせるため前頭葉の活性化を図る方法を学んだ。衰えやすいと言われる前頭葉の活性化のために大切なことは運動、人との関わり、手先の作業、食事など。保健師は、週2、3回程度運動をする習慣をつけること、人が集まる場所に出向いて話をし笑うことなどをアドバイス。「脳イキイキの歌」を歌いながら手遊びをしたり、筋肉を伸ばすなど簡単なストレッチもした。 -

南ア世界自然遺産登録推進協議会 日本ジオパーク連絡協議会加入へ

山梨県、静岡県、長野県の関係10市町村でつくる南アルプス世界自然遺産登録推進協議会は14日、伊那市生涯学習センターで総会と記念講演会を開いた。地域住民を含め約300人が出席。本年度の事業計画に、日本ジオパーク(地質遺産を含む自然公園)連絡協議会への加入などを盛った。

本年度の基本方針として学術的な価値の集積の推進をすえ、事業計画に▽地質遺産の価値を高めるための推進協議会内へのジオパーク推進部会の設置▽南アに関する各分野の研究者による研究成果発表の南ア学会の開催▽国立公園フェアへの出展▽関係機関への要望活動竏窒ネどを決めた。

会長の小嶋善吉静岡市長は「登録を目指して力を合わせていきたい」と述べた。

役員改選は前年度と同じで、小坂伊那市長は副会長に再任された。

記念講演会は、北海道斜里町の前町長・午来昌さんが12年かかって05年に世界自然遺産登録された知床の歩みを話した。伊那市ふるさと大使・秋山智弘さんと「南ア世界遺産推進の課題と期待」についても対談。

午来さんは「世界遺産登録が次代を担う子供たちに宝物を残し、ふるさとを育てることにつながる」と地域が生き残る手段として取り組んだ思いを語り「年数がかかってもやるんだという情熱は欠かせない。どこのだれよりも住んでいる人が誇りに思うことが大切」と3県の地域住民が結集する必要性を訴え、出席者にエールを贈った。

15日は、現地視察で関係市町村長や議長らが南ア林道を通って歌宿まで行く予定。 -

やきもち踊り

伊那市山寺区の八幡社白山社で13日、県無形文化財の「やきもち踊り」があった。

「やきもち踊り」は酒盛りと踊りを繰り返し、踊り終わると鳥居から一目散に走り出す奇祭で、江戸時代に伊勢参りに行った人たちが習い、例祭で奉納したのが始まりといわれている。歌詞に「大津の浦はヤレコリヤ焼きもちがはらんで…」とあり、その名がついたとされる。

今年は羽織はかま姿の保存会員ら35人が円なり、手を上げ足を上げ、ユーモラスに踊った。踊りは前踊り・中踊り・後踊りがあり、合間の酒宴では刻みたばこをキセルでふかし、串焼きのアユをさかなにどぶろくを飲んだ。

境内には踊る家族の姿を見にきた地元住民や、珍しい踊りを写真に収めるために訪れたアマチュアカメラマンなど大勢の見物客が集まり、振る舞われた酒や魚を味わった。

最後の後踊りが終わると、踊り手たちは一斉に走りだした。逃げ遅れると厄病にかかると伝えられ、我先にと鳥居を駆け抜け道に飛び出した。 -

危険業務従事者叙勲

著しく危険性の高い公共的な業務に長年従事し、功労を重ねたとして、政府は12日付けで第10回危険業務従事者叙勲の受章者を発表した。

全国で3625人、県外在住者を含む県内関係では73人が受章する。上伊那では、瑞宝双光章に上村章一さん(76)=南箕輪村(警察功労)、桜井朋幸さん(61)=伊那市美篶(防衛功労)、瑞宝単光章に内山寿さん(76)=伊那市伊那(警察功労)の3人が輝いた。

発令は29日。 -

伊那JC4月公開例会

伊那青年会議所(唐沢幸利理事長)の地域共育実践委員会(清水剛委員長)は11日夜、日本青年会議所が制作したアニメ『学の夏休み』を教材として活用する教育実践プログラム実施の第一弾として、一般市民を集めての公開例会を伊那商工会館で開いた=写真。地域の小学生や保護者、教員など約30人が参加。プログラムについてJCメンバーの説明を聞き、上映されたアニメを視聴した。

『学の夏休み』は、都会に住む10歳の小学生、学が山間にある父の実家で体験する夏休みの出来事を通して、思いやりや命の大切さなどを学んでいく姿を描いている。プログラムは、小学生と保護者らがアニメを見て感じたことを「家庭学習シート」に記入することで親子で話し合う機会をつくるとともに、次代を担う子どもたちに日本の伝統的な価値観を身につけさせる狙い。

伊那JCは今後小学校や学童クラブ、公民館などに出向き、無料で実践に当たるとして、プログラムの活用を呼び掛けている。期間は5月縲・0月。問い合わせは伊那JC(TEL78・2328)へ。 -

伊那中央RCが新潟のRCと友好提携

サクラが取り持つ縁で竏秩B伊那中央ロータリークラブ(田中洋会長)は12日、新潟県燕市を中心とした地区で活動する分水ロータリークラブ(田辺松夫会長)との友好クラブ締結書に伊那市で調印した。締結書を取り交わした両会長は笑顔で握手した=写真。伊那中央としては初めての友好提携。

両RCはいずれも日本さくらの会が選定する「桜の名所100選」に選ばれた名所を地域内に持つことから、これを縁に互いの活動の幅を広げていこうと2年前に分水RCが提携を呼び掛けた。

伊那中央の田中会長は「伊那の人間は穏やかでのんびりしている。競争心に欠けるきらいはあるが、争いは好まない気質なので、どうか安心してお付き合いを」とあいさつ。会場からは和やかな笑いが起こった。伊那中央は約30人、分水は14人が調印式に出席し、互いの桜を話題に交流を深めた。

分水は江戸時代の僧侶、良寛が住んだ地としても知られる。 -

青島霞堤防のサクラライトアップ

高遠城址公園に通じるナイスロード沿いの三峰川青島霞堤防でサクラのライトアップが始まった=写真。青島区田園地帯景観形成住民協定委員会(矢島信之委員長)が信州伊那アルプス街道推進協議会(有賀正喜会長)の協力で2年ぶりに実施にこぎつけた。

11日夜、ライトアップに協力する青島サクラ保存会の小林安博さんが照明器具を配置して結線。明るいライトの光がサクラの木を照らし出すと、辺りに人家もほとんどない暗闇の中にピンクの花がクッキリと鮮やかに浮かび上がった。小林さんは「まだ咲き始めで、これからが見ごろ。高遠の夜桜見物で通る人たちが楽しんでくれれば何よりだ」と話している。

堤防沿いには約40本のサクラがあるが、このうち道路近くの10本を6基の照明で照らす。ライトアップは開花状況によるが、約2週間続ける予定。

同委員会は一昨年、護岸工事中だった業者の好意により、電気を無償で供給してもらって初めてのライトアップを実施。好評を博したが、昨年は工事が終了していて電源費用のめどがたたず、実施を見送らざるを得なかった。 -

フォーラム「発掘50年 歴史をゆるがす神子柴遺跡」

13日は基調報告、記念講演

上伊那考古学会など主催のフォーラム「発掘50年 歴史をゆるがす神子柴遺跡」が12日、2日間の日程で伊那市生涯学習センターで始まった。1958年の南箕輪村の神子柴遺跡発掘から50年を記念し、刊行した神子柴遺跡の発掘報告書(林茂樹・上伊那考古学会編)の成果を広く公開するため開催。遺跡の石材利用や石器分布などの基調報告に、北海道から九州までの専門家や地域住民ら約100人が聞き入った。

国重要文化財指定の神子柴遺跡の石器群は、大型の尖頭器と石おので構成され、旧石器時代末期から縄文時代草創期と推定される。特殊な出土状況や優美な石器形態、年代的位置付けは「神子柴論争」とも呼ばれ議論を呼び起こしてきた。

50年前の発掘の当事者である御子柴泰正さんは、当時の発掘の様子を報告した。58年11月8日から土・日曜日の3日間で試掘。自然の地形がそのまま残っていたといい、3メートル×6メートルのわずかな場所で求めていたポイントが重なって出たという。

神子柴遺跡は住居跡か、石おのなどを一時的に保管した場所か、議論が分かれ結論が出ていないため、住居跡の可能性を示す炭化物は重要視される。

炭化物出土の有無についての質問に御子柴さんは、「炭化物的なものが出た」とし、発掘最終日の埋め戻し作業直前に、赤土の中に面的に黒いものが出たことを話した。

13日は午前9時半から基調報告と討論、午後1時半から新潟県立歴史博物館長で考古学者の小林達雄さんによる記念講演「日本列島の歴史を揺さぶる神子柴遺跡」がある。 -

風船メッセージの返事を保管 52年目に対面

1956(昭和31)年10月、伊那中学校1年2組が飛ばした風船を拾った群馬県富岡市の斉藤朝男さん(82)が12日、来伊した。当時の生徒は64歳。伊那中学校前に、22人が集まり、52年目にして初めての対面を喜び合った。

斉藤さんは山へキノコ採りに行き、赤い風船を見つけた。返事を書いて送ったあと、生徒46人から斉藤さんのもとに手紙が届いた。その後、全く交流はなかったが、年齢を重ね「手紙を返したい」と伊那中学校を通じ、当時の生徒と連絡を取り、対面が実現した。

斉藤さんにとって手紙は宝物。「ちょいちょい見ていた。ぼつぼつ返しに行こうかと思いながら10年、20年と過ぎてしまった。手紙を返せて晴々とした気持ち」と話し、当時担任だった西村幸男さんに手紙の入った封筒を手渡した。

ほとんどの人が理科の実験で風船を飛ばしたことを忘れていたが、長年、保管されていた手紙を広げ「まさか群馬まで行ったとは思いませんでした」などと書かれた懐かしい文面に目を通した。

斉藤さんは、妻と二男夫婦の4人で訪れ、名刺代わりに手作りコンニャクをプレゼント。

同クラスは11月に同級会を開く計画で、斉藤さんを招待する予定という。

192/(木)