-

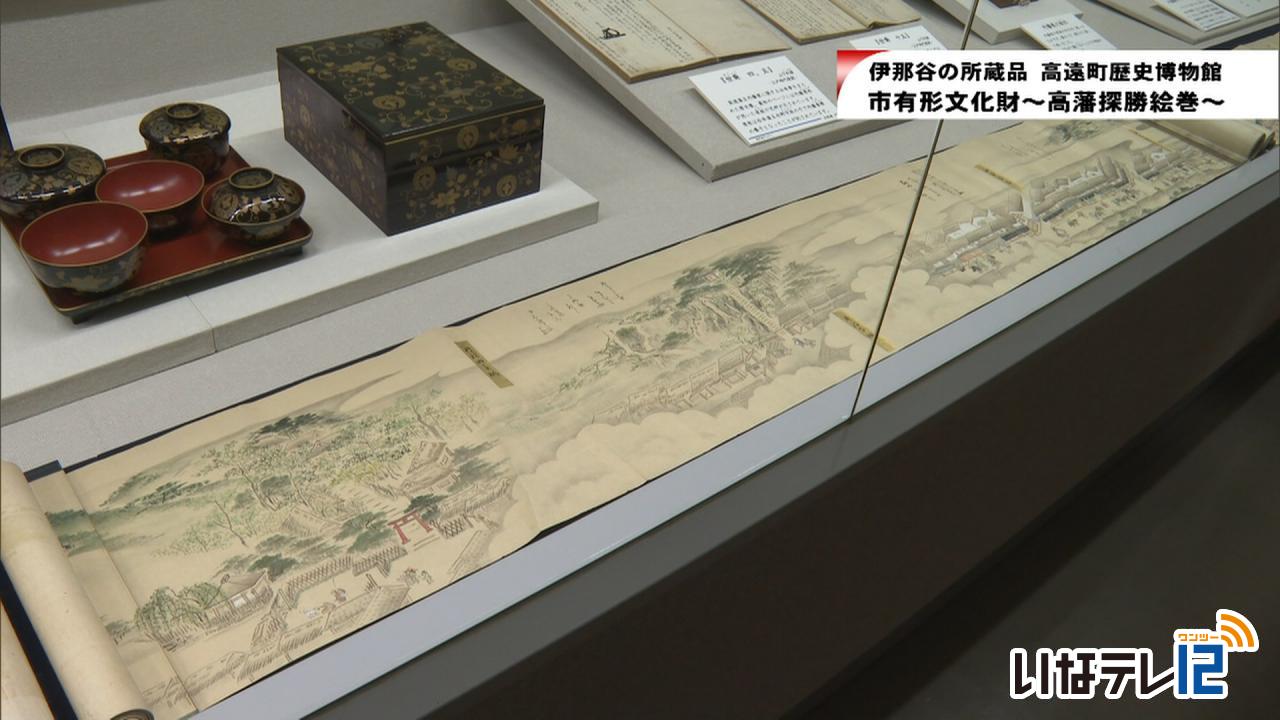

伊那谷の所蔵品 高遠町歴史博物館

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

25日は、高遠町歴史博物館所蔵の、高藩探勝絵巻です。 -

箕輪町ソーラーポート竣工

2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す箕輪町が、役場北側駐車場に整備を進めてきたソーラーカーポートなどが完成し25日に竣工式が行われました。

25日は、町や施工業者などの関係者およそ40人が出席し、テープカットなどをして完成を祝いました。

公共施設から率先して脱炭素化に取り組みゼロカーボンの推進につなげていこうと、庁舎北側に太陽光発電設備を備えた110台分が停められる屋根付きの駐車場「ソーラーカーポート」が建設されました。

太陽光発電パネルは駐車場の他、役場増築棟、文化センター、保健センターの屋上にも設置されました。

太陽光発電設備の設置、管理は電力事業などを手掛ける八十二Link Naganoが負担し箕輪町は今後20年間発電された電力を使い、電気料を支払っていきます。

町役場、文化センター、保健センター、情報通信センター、図書館の5つの施設を受変電設備から送電線でつないで電力を供給します。

発電量は年間でおよそ49万kWh、5施設で使う電力量の43%を賄う予定で、年間の二酸化炭素削減量は163トンを見込んでいます。

このほか、電気自動車の公用車から庁舎に電力を供給できるシステムの導入なども行いました。

総事業費は国の交付金などを活用し9億4900万円となっています。

駐車場の供用開始は来月1日からとなります。 -

長岡の十沢地蔵尊例大祭

箕輪町長岡の十沢地蔵尊で例大祭が24日行われ、地元住民などがお参りに訪れました。

十沢地蔵尊の例大祭は毎年4月24日に行われています。

この地蔵は、昔、長岡にあった寺を三日町に引っ越す際に途中で重くなり動かなくなってしまい、この場所に残したと伝えられています。

地蔵の頭や腰をなでると体が良くなるといわれていて、訪れた人たちは願掛けをしていました。

長岡の住民で作る十沢地蔵尊保存会では、「地域に愛される地蔵尊を大切に保存し、活性化につなげていきたい」と話していました。

-

箕輪町新議長に入杉さん 女性初

箕輪町議会臨時会が24日開かれ、新たな議長に入杉百合子さんが選ばれました。

箕輪町議会では、入杉さんが初めての女性議長となります。

24日は箕輪町議会臨時会が開かれ、申し合わせ任期の満了に伴い議長選と副議長選が行われました。

15人の議員全員が投票を行い、入杉さん7票、前議長の荻原省三さんに6票、白票2票で、入杉さんが議長に選ばれました。

入杉さんは松島の77歳で、現在3期目です。

平成以降に、上伊那の市町村で女性が議長となるのは、駒ヶ根市議会に続いて、入杉さんが2人目だということです。

副議長には北小河内の平出広志さんが選ばれました。

また、総務産業常任委員長に岡田建二朗さん、福祉文教常任委員長に寺平秀行さん、議会運営委員長に中澤清明さんが選ばれました。

正副議長の任期は申し合わせにより24日から2年間となっています。

-

KOAのエンジニア 科学技術で文部科学大臣表彰受賞

箕輪町に本社を置く、電子部品メーカー、KOA株式会社は抵抗器のプリント配線板の放熱を効率的に行う設計において、今年度の文部科学大臣表彰 科学技術賞 開発部門を受賞しました。

受賞したのは、技術イニシアティブ製品開発センターの平沢浩一さんと技術イニシアティブ研究開発センターの有賀善紀さんの2人です。

15日に東京都の文部科学省で表彰式が行われました。

平沢さんと有賀さんは、課題となっていた抵抗器の発熱について、プリント配線板を放熱板として活用することで温度を制御する「基板放熱型熱設計」という新たな手法を開発・実用化しました。

KOAの主力製品である抵抗器は、車や家電製品に使用されているということです。

抵抗器の小型化が進み、熱処理の手法が変わってきていることから放熱処理について、20年前から研究・開発に取り組んだということです。

文部科学大臣表彰は科学技術に携わる人の意欲向上と、技術向上を目的に毎年表彰しているものです。

科学技術賞は全部で5部門あり、このうち開発部門はKOAを含む22件、79人が受賞しています。

-

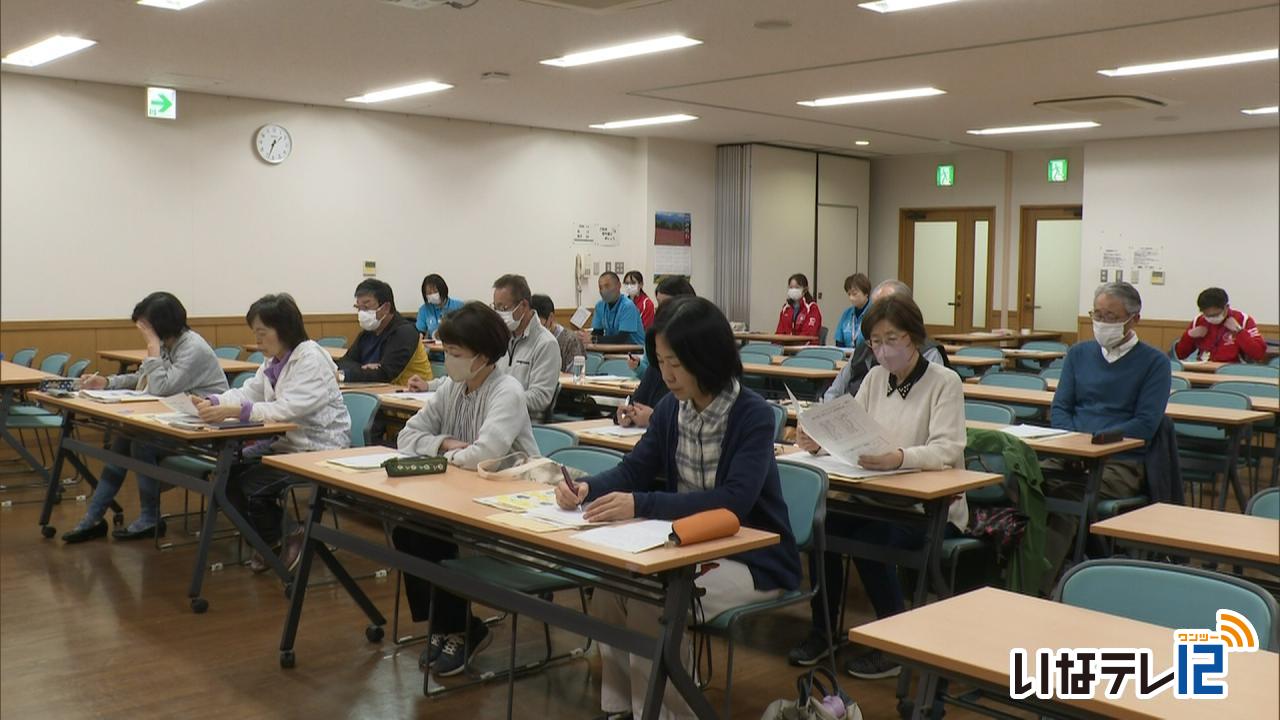

みのわ健康アカデミー+アカデミーコース入学式

箕輪町民を対象とした健康増進講座、みのわ健康アカデミープラス「アカデミーコース」第20期生の入学式が23日、地域交流センターみのわで行われました。

みのわ健康アカデミープラス、アカデミーコースには、52歳から72歳の16人が入学しました。

式では、健康推進課の職員挨拶やスタッフの紹介が行われました。

2005年から始まった、みのわ健康アカデミーは、今年度から新しく、みのわ健康アカデミープラスとなり、4種類のコースから選択し受講することができます。

そのうち、きょう開講したアカデミーコースでは、曜日ごとのグループに分かれ、週1回筋力トレーニングやストレッチなどを行い1年間健康づくりに取り組みます。

ほかのコースは、ウオーキング、夜トレ、からだメンテナンスの3つがあります。

みのわ健康アカデミープラスは、箕輪町が開講しているもので、仲間と楽しみながら健康づくりの習慣を身につける講座です。

-

箕輪町 親子で楽しく体を動かす「親子で運動あそび」

箕輪町の子育て支援センター いろはぽけっとが主催する、未就園の親子で楽しく体を動かすイベント、「親子で運動あそび」の今年度最初の回が22日に開かれました。

今日は、1歳から3歳までの子どもと、その保護者8組が参加しました。

講師を務めたのは、伊那市、箕輪町、辰野町で子ども向けの運動教室、「そら運動教室」を開いている篠原忍さんです。

今日は、歌に合わせて親子で行う手遊び、ハイハイでの競争やトンネルくぐりなどを行いました。

最後は、カラフルなシートを使って全員で遊びました。

親子で運動あそびは今回を含めて全6回開催されます。

次回は6月10日火曜日です。

-

箕輪町誌編さん委員会発足 「新現代編」刊行へ

箕輪町は、町発足70周年を契機に、箕輪町誌「新現代編」の編さんに取り組みます。

18日には箕輪町誌編さん委員会が発足しました。

この日は、町誌編さん委員会が発足し、委員12人が委嘱されました。

箕輪町誌は、1976年に第一巻の自然現代編、1986年に第二巻の歴史編が刊行され、その後1996年に資料目録が刊行されました。

第一巻が刊行されてから50年近くが経過していることから、新現代編を刊行します。

新現代編では、主に昭和50年代から現在までの歩みをまとめます。

編さんの基本方針案では、行政・社会に関する「町政の巻」、自然・民俗に関する「くらしの巻」、歴史・文化に関する「故郷の巻」の3巻構成を予定しています。

唐澤義雄委員長は「後世の人々に親しまれる正確な町誌にしていきたい」と話していました。

箕輪町誌新現代編の刊行は2030年度を目指します。

-

萱野高原山開き

箕輪町の萱野高原で山開きが20日に行われ、関係者が今シーズンの安全を祈りました。

神事には、箕輪町観光協会や地元の三日町・福与・長岡区民などおよそ20人が出席しました。

萱野高原は、標高1,200メートルにあり、町内を一望することができます。

バーベキューなどができるキャンプ場もあり、テント1張り2,000円で、薪や炭の販売も行っています。

予約は、萱野高原、電話79-2822で受け付けていて、GW中は埋まってきているということです。

箕輪町観光協会の釜屋美春会長は「萱野高原は町の大切な観光地のひとつです。町内外から多くの人に来てもらいたい」と話していました。

この日は、シイタケの菌打ちなどのイベントが行われ、家族連れで賑わっていました。

また、一帯の桜は、現在咲き始めとなっています。

萱野高原キャンプ場の営業は、11月頃までです。

-

信州みのわ花街道まつり

箕輪町西部地域の景観と春の花を楽しむ花街道まつりが19日に開かれました。

県道与地辰野線の道路沿いにおよそ1360本のハナモモが植えられています。

花街道南側のハナモモは咲き始めとなっています。

花は沿線の住民有志でつくる信州みのわ花街道推進協議会が管理しています。

主会場の上古田公民館で、まつりの開会式が行われました。

花と西部地域の景観を楽しんでもらいたいと、協議会が毎年開いています。

公民館では、箕輪町の景色や文化を盛り込んだ歌にあわせた健康体操や地元の主婦でつくる古田おばちゃん会が手作りの饅頭を販売しました。

また、電動アシスト機能付き自転車の体験会も行われました。

訪れた人たちは、景色を楽しみながら自転車で街道沿いを走っていました。

下古田の展望台付近は、見頃のハナモモもあります。

ここでは、箕輪町の職員が訪れた人たちにオリジナルバッジをプレゼントしていました。

協議会によりますとハナモモは、来週見ごろを迎えるということです。

-

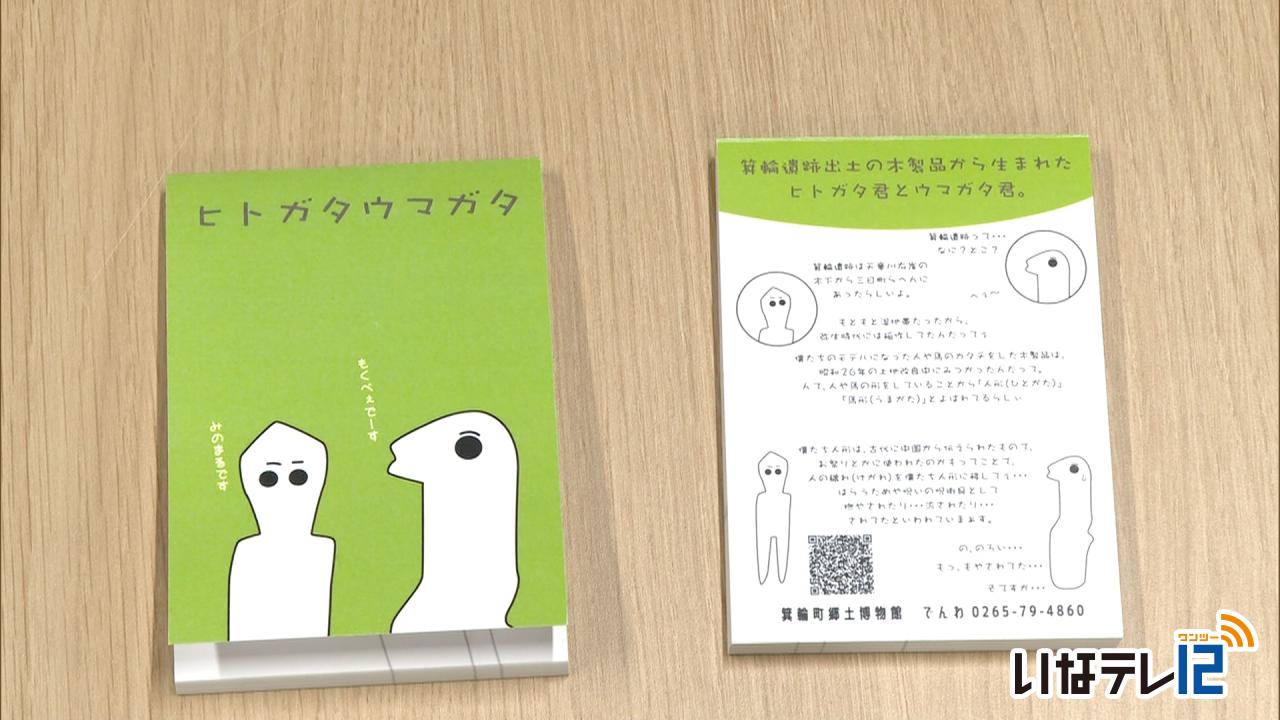

箕輪町郷土博物館 オリジナルメモ帳販売

箕輪町の箕輪町郷土博物館は、箕輪遺跡から出土した人形と馬形をデザインしたオリジナルメモ帳を22日(火)から販売します。

オリジナルメモ帳には箕輪遺跡から出土した人形と馬形がデザインされています。

100枚綴りで、価格は1冊200円です。

裏表紙には遺跡や出土品についての説明が書かれています。

デザインの元となった人形と馬形は町の有形文化財で、郷土博物館の2階に展示されています。

これらは木下から三日町にあった弥生時代の遺跡、箕輪遺跡から出土した木製品で、大きさは、長さおよそ11センチ、幅3センチです。

祭りなどで川に流し、穢れを払うのに使われたということです。

郷土博物館を身近に感じてもらおうと、今回ノベルティーグッズを初めて製作したということです。オリジナルメモ帳は22日(火)から販売します。

1冊200円です。

-

中曾根のエドヒガン 満開

県の天然記念物に指定されている、箕輪町中曽根のエドヒガンザクラが見ごろを迎えています。

推定樹齢1000年を超えると言われているエドヒガンザクラです。

高さは15メートルほどあり1967年に県の天然記念物に指定されています。

例年と同じ時期の15日に満開となりました。

17日は県外からも観光客が訪れ、写真を撮るなどして楽しんでいました。

枝が2つに分かれていて、南西の枝が数日早く開花します。

花の色の違いなどから2本の木が合わさったものされています。

木の根元に権現様が祀られていることから権現桜とも呼ばれています。

-

ダンスで全国大会に出場

箕輪町木下のダンス教室「リズムドラフトダンススクール」に通う児童・生徒4人が今年3月に開かれた全国大会に出場しました。

16日は全国大会に出場した児童・生徒4人が役場を訪れ、白鳥政徳町長に全国大会に出場したことを報告しました。

6年生の塩澤希咲さんは地区予選に4人チームで出場して優勝し、3月に神奈川県で開かれた全国大会に出場しました。

中学生の3人は同じチームで地区予選に出場、4位に入賞し3月に東京都で開かれた全国大会に出場しました。

4人はリズムドラフトダンススクールで、2時間のレッスンを週に5日間続けてきたということです。

白鳥町長は「全国大会の経験は思い出になり、これからの励みにもなると思う。また頑張って欲しい」と話していました。 -

上古田のスイセンが見ごろ

箕輪町上古田の地元有志で作る「これからの農業を考えるEグループ」が遊休農地で育てたスイセンが見ごろを迎えています。

17日は午後2時40分に気温が25.6度まで上がり夏日となりました。

スイセン畑には歩いて10分の上古田保育園から年中・年長の園児24人が水筒の入ったリュックを背負って遠足に訪れていました。

広さおよそ5アールの遊休農地に7種類ほどのスイセン、2万~3万本が植えられています。

園児らは、かくれんぼや鬼ごっこをして楽しんでいました。

スイセンは遊休農地の解消や、地域の活性化を目的に「これからの農業を考えるEグループ」が2005年に植えたものです。

上古田区の有志13人で管理していて、今年で20年目となります。

スイセンは現在見ごろとなっていて、今月下旬まで楽しめるということです。 -

着物をリメイク「甦る古布展」

着物や帯などのリメイク品の展示販売会、甦る古布展が伊那市のかんてんぱぱホールで17日から始まりました。

会場には古い着物や帯を使い新しくバッグや洋服に作り直した作品、約1,000点が並んでいます。

出品しているのは箕輪町や辰野町などで活動している8つの個人や団体です。

古布の柔らかい質感や独特の色柄を生かして作品を作っていて価格は300円の小物から3万円以上の洋服まで様々です。

会場では古い着物の販売も行われ訪れた人たちが訪れた人たちが品定めをして買い求めていました。

甦る古布展は伊那市のかんてんぱぱホールで21日まで開かれています。

-

木下公民館のソメイヨシノ満開

箕輪町の木下公民館のソメイヨシノが満開となっています。

木下公民館にはおよそ20本のソメイヨシノが植えられていて、現在満開となっています。

公民館によりますと、花は20日頃まで楽しめるということです。

-

箕輪町 市町村対抗駅伝激励会

今月26日に松本市で開かれる長野県市町村対抗駅伝競走大会に出場する箕輪町チームの激励会が15日に、地域交流センターみのわで開かれました。

会場には一般の部や小学生の部に出場する選手の他、保護者などおよそ20人が集まりました。

選手らは「順位を一つでもあげてチームに貢献したい」「ペースをつくりながら後続につながる走りをしたい」などと決意表明をしました。

一般の部は9区間39.385キロを走ります。

箕輪町チームは去年総合4位で、町の部では8年連続で優勝しています。

丸山信一監督は「町の部9連覇を目指してチーム一丸となり頑張りたい」と話していました。

小学生の部は4区間4.8キロを走ります。

去年は総合で17位でした。

白鳥政徳町長は「去年はもう少しで総合でメダルに届いた。今年は体調万全にして大会に臨んでほしい」と選手を激励しました。

長野県市町村対抗駅伝競走大会は26日に松本市で開かれます。

-

障害をもつ音大生 サックス演奏

箕輪町の地域活動支援センターみのわ〜れで、視覚と脳の機能に障害がある音大生によるサックスのミニコンサートが15日に開かれました。

演奏をしたのは、松本市出身で神奈川県の昭和音楽大学短期大学部の研究生、澤木叶さんです。

澤木さんの祖父母と母親が箕輪町出身で、祖母の松﨑仲子さんがみのわ〜れのボランティアに参加していることが縁で開かれました。

澤木さんは、物と物の距離感が掴みづらかったり、楽譜が見えづらかったりと、生まれつき視覚と脳の機能に障害があります。

楽譜は、曲を聴いて自分で作っています。

コンサートでは、歌謡曲や童謡など6曲が演奏されました。

箕輪町での演奏は初めてです。

親戚や地域の人などおよそ20人が集まり、一緒に手拍子をしたりして盛り上がっていました。

みのわ~れでは、夏ごろにも澤木さんのコンサートを開く予定です。

-

箕輪町松島 追分公園の枝垂れ桜見ごろ

箕輪町松島、追分公園の枝垂れ桜が見ごろを迎えています。

枝垂れ桜は、松島区の区制100周年を記念して、1993年に植えられたものです。 -

天上 伊那流域治水出張所を設置

天竜川上流河川事務所は、4月1日付の組織改正で、伊那出張所と三峰川砂防出張所を統合し、伊那流域治水出張所を伊那市西町に設置しました。

15日は関係市町村長などが出席し、西町で開所式が行われました。

開所式では、新しい看板がお披露目されました。

伊那流域治水出張所の庁舎は、伊那市西町の旧伊那出張所を使用します。

河川工事を行っている伊那出張所と、砂防工事を行っている三峰川砂防出張所を統合し、天竜川上流の流域治水を進めていきます。

出張所を一つにすることで、人員が強化され、危機管理体制の充実が図れるということです。

高遠町の三峰川砂防出張所は、当面は工事の拠点として使用されます。

統合は1日付で行われていて、伊那流域治水出張所には4人の職員が常駐します。

-

蕗原神社例大祭に合わせ鼓笛隊パレード

箕輪町沢の蕗原神社の例大祭に合わせて、箕輪北小学校の児童が鼓笛隊パレードを、きょう行いました。

13日はあいにくの雨のため、箕輪北小学校の第1体育館でパレードが行われました。

指揮と旗を先頭に、おそろいのユニフォームを身にまとった鼓笛隊が体育館を2周し演奏を披露しました。

太鼓や鍵盤ハーモニカなどが箕輪北小の校歌を演奏しました。 地区の役員や保護者も駆けつけ、演奏を楽しみました。鼓笛隊は、沢の小学3年生から6年生の有志30人です。

今月8日から、放課後に3回練習してきたということです。本来は、3キロの道のりを2時間かけて演奏する予定でした。最後にステージで、演奏を披露しました。

このパレードは、沢にある蕗原神社の例大祭に合わせて行われている30年以上続く行事です。

-

箕輪町大出 清水さん宅のヒメコブシが見頃

箕輪町大出の清水力人(しみずりきと)さんの自宅ではヒメコブシの花が見頃を迎えています。

清水さんの自宅の庭にはヒメコブシが1本植えられています。

現在83歳の清水さんが40年ほど前に引っ越してきたときに植えたものだということです。

清水さんによると来週いっぱいは楽しめるということです。 -

各地で桜が見頃に

春本番。伊那市、箕輪町、南箕輪村の各地で桜が見頃となっています。

-

みのわテラス 4周年祭開催

4月でオープン4周年を迎えた、箕輪町のみのわテラスで4周年祭が5日に開かれ、出店やイベントでにぎわい見せていました。

みのわテラス4周年祭には出店が並び、様々なイベントも開かれていました。

訪れた人には、先着100人にアルストロメリアがプレゼントされました。

アルストロメリアは、上伊那を中心に花や植物の移動販売を行っている、おもむろ植物店がアレンジしました。

大きなシャボン玉で遊べるコーナーは子供の人気を呼んでいました。

みのわテラスは2021年4月3日にオープンしました。

直売所、加工所、レストラン、サイクルショップなどがある複合施設です。

みのわテラスでは毎月第一土曜日にイベントを行っていて、来月3日には、クラフトのワークショップなどを行う、つくってあそぼが開かれます。

-

小学1年生が初めての給食

箕輪町の箕輪東小学校の1年生は小学校で初めての給食を7日味わいました。

献立は新1年生の入学を祝う赤飯のほか照り焼きチキン、なめたけ和え、すまし汁と牛乳です。

児童たちは、茶碗は手に持って食べる、口に食べ物を入れたまま話をしない、食べている途中で立ち歩かないなど給食の前に教諭から教えてもらったマナーを守って小学校初めての給食を味わっていました。

箕輪東小学校の1年生は8日から自分たちで食器を運んだり、盛り付けをするということです。

-

ブラジルルーツの高校生 防災動画を制作

ブラジルをルーツに持つ箕輪町の箕輪進修高校の3年生2人が、ブラジル人住民向けの防災啓発動画を制作しました。

高校生が制作した防災動画です。

12分の動画で、ポルトガル語のナレーションに日本語字幕がついています。

地震が起きた時にどうしたら良いかを実演しているほか、非常持ち出し品や、外国人支援の研修の様子などを紹介しています。

この動画を制作したのは、ブラジルをルーツに持つ箕輪進修高校新3年生のササイ ファビオ マモルさんと、藤沢カウエ勇志さんです。

二人は、日本生まれで、学校では日本語を、家庭ではポルトガル語を話します。

ブラジルでは地震は稀で、ブラジル人住民は地震に対する備えを知らない人も多いことから、避難訓練への参加をきっかけに防災に興味を持ったということです。

そこで、日本語教室などを開く多文化LIFEの入倉眞佐子さんが、ふたりに動画を作ってはどうかと声をかけ、去年8月から制作に取り掛かりました。

動画制作に興味のあったササイさんが台本・出演・編集を担当し、藤沢さんが日本語字幕を担当しました。

この動画は箕輪町のHPで公開される予定です。

-

箕輪北小学校 44人が入学

伊那市、箕輪町、南箕輪村の全ての小中学校で4日、入学式が行われ、新1年生が学校生活をスタートさせました。

このうち、箕輪町の箕輪北小学校には44人が入学しました。

式で新入生は、上級生や保護者らの拍手に迎えられて入場しました。

小林みゆき校長は、「みなさんが入学してきてくれる日を楽しみに待っていました。笑顔、元気、仲良し、これを大切にして一緒に頑張りましょう」と式辞を述べました。

児童を代表して、児童会長の渕井華望さんは「これからは、勉強をしたりクラスで決めた活動に取り組んだり様々な行事があります。みんなで楽しんでいきましょう」と歓迎のあいさつをしました。

1年生の歌では、子ども達が元気よく歌を披露しました。

式が終わると学級指導が行われ、担任から名前を呼ばれると新1年生は、返事をしていました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内で今年度小学校に入学した新1年生は、伊那市で490人、箕輪町で216人、南箕輪村で147人となっています。

-

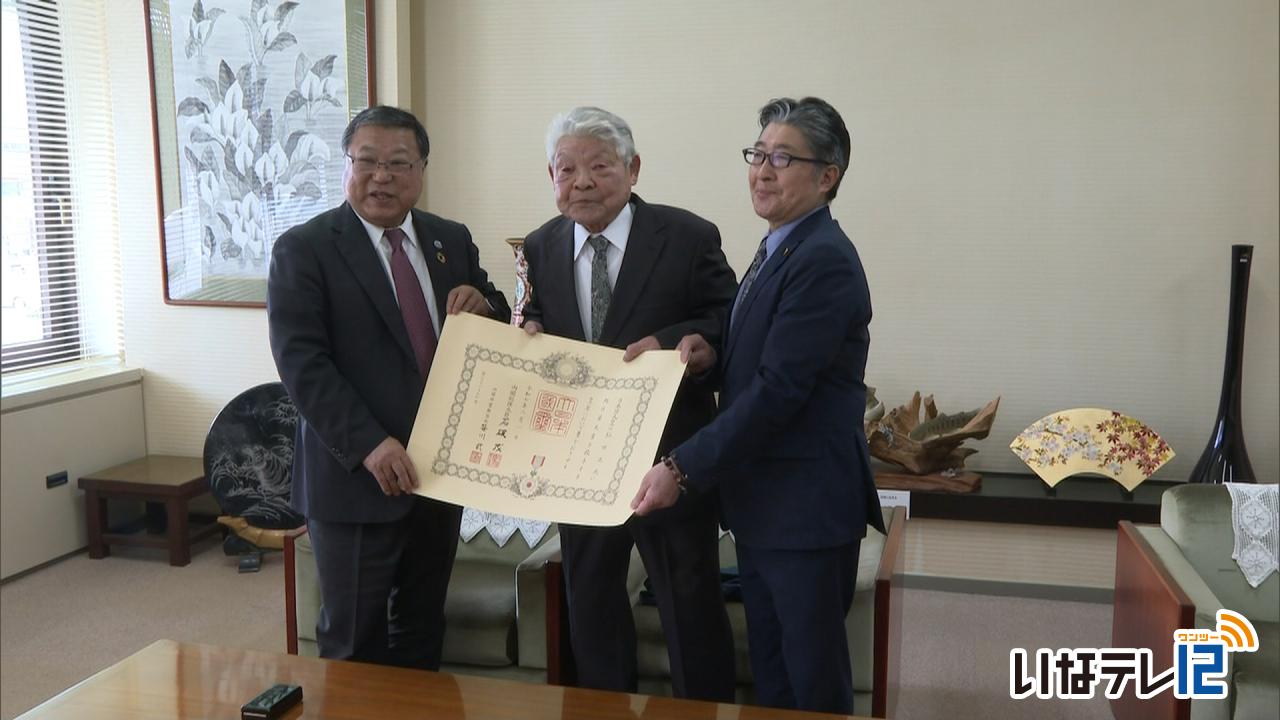

元町議 松田正光さん高齢者叙勲

箕輪町松島の元町議会議員、松田正光さんが高齢者叙勲 旭日単光章を受章しました。

3月28日は箕輪町役場で伝達が行われ、白鳥政徳町長から松田さんに表彰状と勲章が手渡されました。

松田さんは88歳で、昭和58年から3期12年間、町議会議員を務めました。

議員時代には、天竜川護岸へ桜の植樹を行うなど一帯の整備を行い天竜公園の開園などに尽力しました。

また、2年間副議長を務めました。

松田さんは「これまで支援してくれた人たちに感謝します」と話していました。

-

新年度スタート KOA㈱で入社式

1日から新年度が始まり、各地の企業で入社式が行われ、新社会人が新たなスタートを切りました。

このうち箕輪町に本社を置く電子部品メーカー、KOA株式会社でも入社式が行われました。

新入社員は、ひとりずつ自己紹介をして、抱負を述べていました。

今年度KOAには、53人が入社しました。

そのうち上伊那出身者は27人です。

新入社員は、あすからビジネスマナーなどの研修や現場実習を行い、6月から各部署に配属されます。

-

箕輪町発足70周年記念の名札に変更

箕輪町役場では職員が着用する名札について、町発足70周年を記念したロゴマーク入りデザインに4月1日から変更します。

町発足70周年記念事業の一環で、2月から総務課でデザインを考えたものです。

また、職員のプライバシー保護のために顔写真を無くしたほか名字のみにしました。

新しい名札は、4月1日から全職員256人が着用するということです。

207/(日)