-

高尾神社の例大祭とツツジまつり

伊那市山寺の高尾公園で、16日、高尾神社の例大祭とツツジまつりが行われました。 例大祭では、地元の小学生9人が浦安の舞を奉納しました。 子ども達は、区民らが見守る中厳かな舞を披露していました。 高尾公園は、昭和4年に山寺商工会が整備しました。 神社は昭和8年、地域の開発と発展を願い山梨県の高尾講の本社からのご神体を祀ったのが始まりです。 以来、商売繁盛や五穀豊穣を願い毎年例大祭を行っていて、今年で83回目です。 公園内には、およそ500本のツツジが植えられていて、会場を彩っていました。 まつりでは、自転車やおもちゃが当たる福引きなどがあり、子ども達で賑わいました。 山寺区では、「小売店が少なくなり厳しい状況だが、まつりを心の支えに、区をあげて盛り上げていきたい」と話していました。

-

法華道の北原さん テイ沢夫婦岩で石仏発見

古道法華道を復活させた伊那市御園の北原厚さんは、長谷のテイ沢にある夫婦岩で4基の新しい石仏を発見しました。 入笠山山域のテイ沢です。 そのテイ沢付近は、高遠町荊口から半対峠を超えて富士見町までを結ぶ石堂越えと呼ばれる古道です。 石堂越えは、平安時代からあったとされ、法華道としても使われていたということです。 その古道の途中に沢をはさんで夫婦岩があります。 奥の女岩の頂上には、以前から石仏があったことは知られていました。 北原さんは、2週間ほど前にその写真を撮ろうと岩の周辺を調べたところ、これまでに知られていない4基の石仏を発見しました。 こちらがその石仏です。 3基は、浮き彫りで、1基は、線彫りです。 下の部分にはイノシシが、上の方には3つの顔があります。 石仏に詳しい伊那市文化財審議委員会の竹入弘元委員長によりますと、これは摩利支天だということです。 摩利支天は山岳信仰も意味しているということです。 こちらは、男岩。 同じく摩利支天が浮き彫りされている石仏がありました。 これまでこの夫婦岩には、17の石仏が確認されていました。 北原さんは、切り立った夫婦岩に石仏をまつることは、その危険性から命をかけた修行の一面もあったのではないかと推察しています。

-

南箕輪村 南部小学校児童が田植え体験

南箕輪村の南部小学校の児童は、14日、学校近くの田んぼで田植えを体験しました。 田植えを行ったのは、5年生41人です。 南部小学校では、毎年5年生が総合的な学習の一環で田植えを体験しています。 この日は、学校近くの田んぼに、コシヒカリと、もち米のモチヒカリの苗を植えました。 指導したのは沢尻の農家、池上智志さんです。 池上さんは、毎年南部小学校の児童に苗植えの指導をしていて、今年で8年目になります。 児童らは、苗を受け取ると、均等に植えていきました。 児童は今後、月2回、稲の生育を観察し、水の管理などは農家の池上さんが行います。 9月下旬から10月上旬頃に稲刈りをして、11月の収穫祭で、おにぎりにして全校児童や保護者と一緒に味わうということです。

-

竜北保育園で交通安全教室

伊那市山寺の竜北保育園で、14日、交通安全教室が開かれました。 14日は、地区の安全協会の会員や伊那市交通指導員など7人が園児の指導に当たりました。 園児たちは、教わったとおりに、しっかりと左右を確かめて横断歩道を渡っていました。 これは、伊那市内のすべての公立の保育園などで毎年、2回行われています。 この時期の教室は新しい年度を迎え、子どもたちに交通安全への意識を高めてもらう目的です。 年長の園児は、近くの国道153号まで出かけ、信号機のある横断歩道を渡るなどしました。 指導者たちは、「青になっても安心せずに、必ず安全を確認してわたってほしい」などと話していました。 竜北保育園の有賀みどり園長は「体で交通安全を感じる良い機会。保護者と学ぶ時間も作っていきたい」と話していました。 この交通安全教室は、7月上旬まで各保育園で順次開かれます。

-

伊那市内小学校で花育スタート

花に親しむことにより、豊かな心を育てようという「花育」の今年度の学習が伊那市内の小学校でスタートしました。 13日は、伊那市の東春近小学校で、355人の全校児童に1人2本ずつ上伊那産のアルストロメリアが贈られました。 アルストロメリアの生産量は、上伊那地域が日本一で年間に1300万本程栽培されています。 花育は、伊那市とJA上伊那、生産者が連携して行うもので昨年度スタートしました。 生産者から話を聞くことで地域の産業について理解を深めると共に、花に触れる機会を増す狙いもあります。 贈呈式が終わると3年生は、近くの花卉生農家・橋爪恭治さんから花を長持ちさせるコツなどを学びました。 橋爪さんは、「花は、飾ったりする事で周りが華やかになる他、気持ちを伝える時に使われます」と子どもたちに話していました。 花育は市内の全小学校で行われ、今後は、花卉農家のハウスなどを見学する予定です。

-

小中学生が将棋で真剣勝負

全国小学生、中学生将棋選抜選手権大会の南信予選が10日、伊那市のいなっせで開かれました。 大会には、上伊那を中心に諏訪や下伊那などから、小中学生21人が出場しました。 大会は、小学生の低学年の部と高学年の部、中学生の部の3つのブロックに分かれ行われました。 参加者はブロックごとに総当たり戦で対局し、上位2人が県大会出場の切符を手にします。 対局が始まると、子供たちは、真剣な眼差しで将棋盤を見ては、慎重に自分の駒を動かしていました。 また、会場では、プロ棋士、佐藤(さとう)秀司(しゅうじ)七段による指導対局が行われました。 佐藤さんは、対局を終えた子供達や保護者等、一度に6人を相手に将棋をさし、状況にあったさし方などを教えていました。 全国小学生、中学生将棋選抜選手権大会、長野県大会は、5月24日(日)に松本市で開かれることになっています。

-

仲仙寺御開帳 3週間で約1万5千人の来場

開創1200年記念の御開帳が行われていた伊那市西箕輪の仲仙寺で8日、行事を締めくくる結願法要が行われ、秘仏の扉が閉められました。 3週間の御開帳期間中、およそ1万5千人が参拝したということです。 8日は、檀家総代らおよそ30人が見守る中、御開帳の最後を締めくくる結願法要が行われました。 仲仙寺では、先月18日から開創1200年を記念した御開帳が行われていました。 期間中、本来は60年に1度の御開帳の時にしか見られない秘仏本尊の十一面観世音菩薩が43年ぶりに公開されました。 21日間でおよそ1万5千人が訪れたということです。 法要では、師田香雪住職が真言を唱える中、本尊の扉が閉められました。 次回の御開帳は、16年後の平成43年となります。 本尊と回向柱を結んでいる善の綱は10日に取り外されますが、回向柱はしばらくの間残されるということです。

-

創造館開館5周年記念講演

伊那市の創造館開館5周年を記念した建築に関する講演会が、9日、開かれました。 講演会には、およそ100人が集まりました。 創造館は、昭和5年に建てられた旧上伊那図書館を平成22年にリニューアルしたもので、今年で開館5周年を迎えます。 国の重要文化財に指定されている諏訪市の温泉施設片倉館を設計した森山松之助が、旧上伊那図書館の基本設計を行っています。 講演会では、茅野市出身の建築家藤森照信さんが話しをしました。 藤森さんは、「片倉館は、製糸業を営んでいた片倉財閥が公共の福利厚生施設として森山松之助に作らせた。ヨーロッパの建物を参考に作られている他、浴室の壁には高遠焼のタイルが使われている」などと話していました。 また、「旧上伊那図書館の建設費を寄付した武井覚太郎は、片倉財閥の重役だった」と、2つの施設の関係性についても触れていました。 創造館では、開館した5月に毎年建築に関する講演会を企画していて「今後もより多くの人に建物や建築について興味を持ってもらいたい」と話していました。

-

上伊那吹奏楽祭

上伊那地域の中学校や高校、一般の吹奏楽団が一堂に会する上伊那吹奏楽祭が3日に行われました。 上伊那吹奏楽祭は、2011年の東日本大震災で、楽器を失った東北の吹奏楽部を支援しようとチャリティーコンサートを行ったのがきっかけでスタートし、今回で5回目になりました。 年々参加団体も増え、今年は、中学や高校、一般の吹奏楽団22団体が参加しました。 関係者は、「コンクールとは違い、自分たちも楽しんで演奏できる吹奏楽の本来の良さがある」と話していました。 また中学生にとっては、先輩の演奏を聞くことができるめったにない機会で、刺激を受けている様子でした。 伊那弥生ケ丘高校吹奏楽クラブは、アニメソングのメドレーを披露。 ステージいっぱいに繰り広げられる動きのある演奏で、聴衆を魅了していました。

-

竹久夢二の孫 みなみさんお話し会

伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれている竹久夢二展に合わせ、夢二の孫の竹久みなみさんのお話し会が2日開かれました。 竹久夢二は明治17年生まれの「大正ロマン」を象徴する画家です。 夢二の孫で、現在81歳の竹久みなみさん。 昭和8年生まれで、翌年の昭和9年に夢二は亡くなっています。 みなみさんは、「夢二は甘党でおはぎが大好きだった。今でもお彼岸にはおはぎを食べて昔をしのびます」と話していました。 会場にはおよそ60人が訪れ、みなみさんの話に耳を傾けていました。

-

高校生 大学生 社会人 第4回合同写真展

高校生や大学生、社会人のアマチュアカメラマンによる合同写真展が、伊那市の伊那図書館で開かれています。 会場には、36人の作品36点が展示されています。 合同写真展は今回で4回目で、上伊那農業高校、信州大学、駒ヶ根市を拠点に活動している旭光カメラクラブ、写真展実行委員会の4団体が出展しています。 写真の並び順は、生徒や学生のアイディアで決めました。 様々な年代が合同で写真展を開く事で、被写体や撮影方法の変化に富み、お互いに良い刺激になっているという事です。 上農高校、信大、旭光カメラクラブなどによる第4回合同写真展は、5月9日まで、伊那図書館で開かれています。

-

中尾歌舞伎 春季定期公演

伊那市長谷の伝統芸能「中尾歌舞伎」の春季定期公演が29日中尾座で行われました。 今回上演された、「一の谷嫩軍記・熊谷陣屋の段」は、去年の春公演で上演を予定していた演目です。 しかし、去年3月に師匠の西村清典さんが亡くなり、上演は中止となりました。 主人公の熊谷直実は、主君源義経から、「平敦盛の首をとれ」と命ぜられます。しかし直実は、敦盛の母に恩があることなどから、それが出来ず、変わりに息子の首を義経に差しだし忠義を果たす悲話です。 見せ場となる直実が見得をきる場面や、直実の妻・相模が我が子の首を抱え悲しむ場面では、会場からおひねりが飛んでいました。 中尾歌舞伎は江戸時代から伝わる農村歌舞伎で、太平洋戦争で一時途絶えましたが、昭和61年に地域の若者達の手により復活しました。 現在は、春と秋の年2回定期公演が行われ、伊那市の無形文化財に指定されています。 中尾歌舞伎春季定期公演の模様は5月4日から伊那ケーブルテレビで放送します。

-

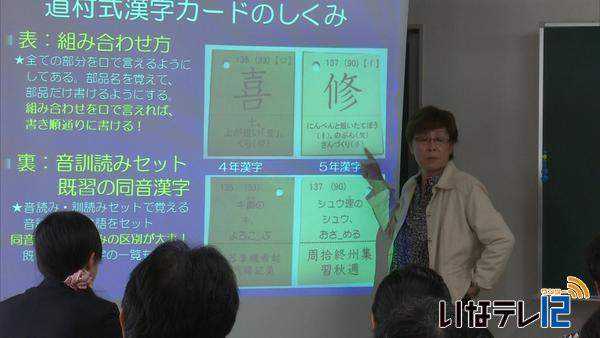

漢字の読み書き指導方法の研修会

伊那市では、読み書きが困難な小学生の早期発見とその支援に取り組んでいて、22日は教職員を対象にした、指導方法の研修会が伊那北小学校で開かれました。 伊那市では、文科省委託事業として、「発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期支援・教職員の専門性向上事業」を伊那北小学校をモデル校に昨年度から行っています。 この日は、今年度2回目の研修が開かれ、「漢字が覚えられない、練習しても忘れてしまう」など、漢字学習につまずいている子どもへの効果的な指導方法を学びました。 講師は、元横浜市立盲学校教諭で「口で言えば漢字は書ける」の著者、道村静江さんがつとめました。 道村さんは、「書いても漢字を忘れてしまう子どもに対しては、書くよりも先に声に出して書き順を覚える」事から始め、「その後書かせると効果的」としています。 喜ぶという漢字は、覚えにくい漢字の一つだが「十(じゅう)」「豆(まめ)」「口(くち)」の組み合わせでできていることや、よろこぶの「ぶ」だけ発音を変えて、送り仮名を覚えると良いなどと指導していました。 事例として、天候の候の字を覚えられなかった子どもに、「イ(にんべん)」「I(たてぼう)」「ユ(ゆ)」「矢(や)」と教えると「なるほど簡単」と言って覚えたと話していました。 伊那北小学校では、現在4年生が漢字の部首カルタを活用していて、今後は全校で活用したいということです。

-

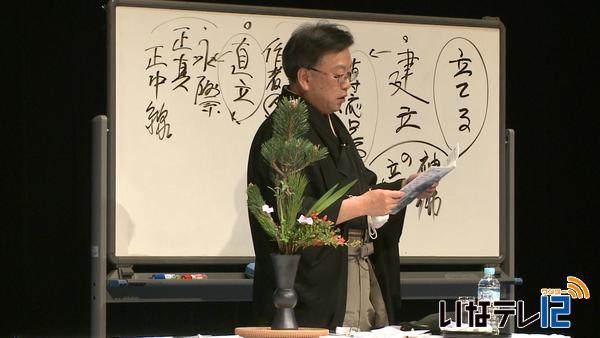

「いけばなの本質を求めて」池坊巡回講座

「いけばなの本質を求めて」をテーマにした池坊巡回講座が26日、伊那市のいなっせで開かれました。 巡回講座は池坊中央研修学院が全国の地方支部の指導として行っているものです。 巡回講座は全国180か所をまわるもので伊那支部の講座にはおよそ400人が集まりました。 講師を務めたのは池坊中央研修学院准教授の井口寒来さんです。 井口さんは松、ツツジ、クロユリなどを使い解説を交えながら実演していました。 井口さんは「花は命として扱うべきで、花を使った工作ならば、いけばなとは言えない。 花をいけるという意味を再確認し作品に反映させてもらいたい。」と話していました。

-

中尾歌舞伎 29日の本番前に練習に熱

伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎、中尾歌舞伎の春の公演が29日祝日に行われます。 本番を前に歌舞伎保存会では練習に熱が入っています。 24日夜は、中尾歌舞伎保存会のメンバーが、中尾座に集まり、稽古を行いました。 演目は、「一谷嫩(いちのたにふたば)軍記(ぐんき) 熊谷(くまがい)陣屋(じんや)の段(だん)」です。 去年の春上演するはずの演目でしたが、30年近くメンバーを指導してきた西村清典師匠が去年3月に亡くなったため、春の公演は中止となりました。 指導者を失った保存会では、今回、通常よりも1か月ほど早い1月下旬から稽古を始めました。 5年前に上演したビデオを参考にしながらそれぞれが練習を重ねてきました。 熊谷陣屋の段は1時間半の大作で、戦の悲しみと武士道のむなしさを浮き彫りにした物語です。 古典的な格調を備えた名舞台とされています。 源義経に仕える主人公の熊谷(くまがい)直実(なおざね)は、一の谷の戦いで、平家の公家・平敦盛と戦います。 義経からの「若い平家の命を散らすな」との心を察した熊谷は、敦盛を助け、年の近いわが子・小次郎を身代りに立てます。 熊谷の前半での勇壮な見得、わが子の死に驚く熊谷の妻・相模の嘆き、熊谷の押し殺した「くどき」などが見所です。 中尾歌舞伎保存会の春の公演は、29日祝日の午後1時30分から、伊那市長谷の中尾座で上演されます。

-

自慢の歌声披露

カラオケ愛好者が自慢のノドを披露するいな歌謡祭が24日伊那市のいなっせで行われました。 歌謡祭では、ステージ衣装をまとった約40人が、日ごろから歌いこんできた十八番を披露していました。 いな歌謡祭は、今回で11回目となります。 出演者は、50代後半から80代までで、平均年齢は70歳を超えているということですが、会場には年齢を感じさせない力強い歌声が響いていました。 平日ということもあり、観客の入りは今一つでしたが、いな歌謡祭実行委員会の今井ひろしさんは、「照明、音響がしっかりしている大きなステージで歌うことは、良い勉強の機会。お互いの歌を聞くことで、さらにレベルアップしていってほしい」と話していました。 実行委員会では、10月にも秋の演歌まつりを予定しています。

-

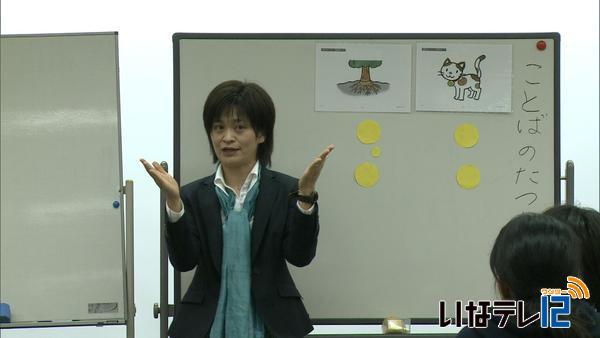

多層指導モデル「MIM」研修会

読み書きのつまずきなど、発達障害の可能性がある児童に対応する取り組みを27年度から全小学校で始める伊那市教育委員は、教職員を対象にした研修会を10日に開きました。 伊那市役所で開かれた研修会には、市内小学校の教職員およそ50人が参加しました。 伊那市教育委員会では、昨年度文部科学省の事業を受託し、伊那北小学校をモデル校として全校児童を対象に読み書きの向上を図る取り組みを行いました。 小さい「つ」や、きゃ・きゅ・きょなどの特殊音節につまずきが見られる児童に対応した「多層指導モデル(MIM(ミム))」の指導法を導入しました。 MIMは、特殊音節のある言葉を発する時に動きをつけることで、音と文字の結びつきを理解しやすいように開発されたものです。 伊那北小学校では1年間の取り組みを通して、「児童が学習に意欲的に取り組み、個々の苦手なことや支援方法などを知ることができた」としています。 研修会では、MIMの定着を目的に日本各地の小学校で研修を行っている東京芸術大学大学院の栗原光世さんが講師を務めました。 栗原さんは「MIMを活用することでつまずきそうな児童の早期発見に繋がる。つまずきが深刻化する前に対応することを目指してほしい」と話しました。 今年度、伊那市では全ての小学校で1年生を対象にMIMの取り組みを行うということです。

-

伊那市出身の宮代さん 故郷で陶器展

伊那市中央出身で東京都在住の陶芸家、宮代房子さんが22日から、伊那市境のギャラリーカフェ「カレッタ」で「ふるさと展」を開いています。 ギャラリーには、ツユクサやヤマアジサイなどの草花を題材に絵付けした湯のみや茶碗、皿など、およそ200点が並んでいます。 作品は、素焼きにした陶器にちぎった和紙を張り、下絵の具で染め付けするという伝統手法が用いられています。 和紙ににじんだ下絵の具が、優しいイメージを作り出すということです。 宮代さんは現在67歳、40代半ばから和紙染めを始め、20年が経ちます。 今回は、宮代さんの父と母が残した墨絵とちぎり絵をモチーフにした作品も展示されています。 宮代さんの陶器展、「ふるさと展」は5月2日まで、伊那市境のギャラリー&カフェ、カレッタで開かれています。

-

山の遊び舎はらぺこ園児がみそ玉作り

伊那市東春近の保育園、山の遊び舎はらぺこの園児28人は22日、みそ造りに挑戦しました。 はらぺこでは、昔ながらの方法で作ったみそを味わおうと、毎年手造りしていて、今年で10年目になります。 園児は交代しながら、すり鉢で大豆をつぶしていました。 残った大豆は手回し式の機械ですりつぶしました。 子どもの力では少しハンドルが重いようで、大人が手助けしながら回していました。 10キロの大豆を全てつぶすと10キロの麹と3キロの塩を混ぜ、みそ玉を作りました。 みそ玉はワラの上で1か月ほど寝かせた後、たるに入れ、年内寝かせて完成させるということです。 熟成したみそは、このような色になります。 今回作ったみそは、みそ汁などの料理で味わうということです。

-

全国学力テスト 上伊那でも

全国のすべての小学校6年生と中学3年生を対象にした全国学力テストが21日、実施されました。 このうち伊那市の伊那東小学校では、6年生100人がテストに臨みました。 全国学力テストは、平成19年度から文部科学省が行っています。 県内では小学校と中学校合わせて559校で実施され、伊那ケーブルテレビ放送エリア内全ての小中学校でも行われました。 今回のテストでは、これまでの国語と数学、算数に加えて理科も行われました。 全国学力テストは、各市町村の教育委員会が学校別に成績を公表できます。 伊那市・箕輪町・南箕輪村の教育委員会では学校別の公表はしない考えで、結果を踏まえ今後の授業のあり方について活かしていくということです。 テストの結果は文部科学省が夏頃に発表する予定です。

-

伊那東大社 小学生が浦安の舞奉納

伊那市の伊那公園内にある伊那東大社の春の例大祭で地元の小学生が浦安の舞を奉納しました。 舞を奉納したのは伊那東小学校の6年生16人です。 全員初めての経験で、3月下旬から例大祭に向け練習を重ねてきました。 伊那東大社によりますと浦安の舞は昭和15年に世界平和や五穀豊穣を願い作られたという事です。 子どもたちはゆっくりとした曲に合わせて手の先まで丁寧に動かし舞っていました。 伊那東大社は100年以上の歴史があり中央、日影、上新田、下新田、上の原、境の6つの区が氏子となっています。 大総代の久保田吉成さんは、「舞をきっかけに、神社に感心を持ち、地域の伝統を引き継いでいってもらいたい」と話していた。

-

高遠城址公園で桜奏会が高遠囃子の巡行

桜がライトアップされた伊那市の高遠城址公園で観光客をもてなそうと、高遠囃子の巡行が、17日夜に行われました。 演奏を行ったのは、高遠に江戸時代から伝わる高遠囃子の保存と伝承を行っている桜奏会のメンバー20人です。 太鼓や笛などを手に持ち、ライトアップされた桜の下、公園内を巡りました。 桜奏会によりますと、高遠囃子は、江戸時代の中期、1700年代に高遠の商人が江戸や大阪から持ち帰ったものを地元に伝えたとされています。 高遠閣を出発し、桜雲橋を渡ってテンポがゆっくりな本囃子を演奏しながら公園を1周しました。 二の丸まで戻ると、今度は、テンポが速い帰り囃子を奏でながら、元きた道を逆に進んでもう1周しました。 桜奏会の北條良三会長は、「城下町の情緒を感じてもらいたい」と話していました。 伊那市によりますと、高遠城址公園の桜は、現在、花の落下が盛んですが、雨など降らなければ桜吹雪も含めて来週火曜日頃まで楽しめそうだということです。

-

クロスペンアカデミー開講 馬場さん講演

伊那北高校の薫ヶ丘クロスペンアカデミーの一環で、伊那市狐島出身で岩波書店編集局部長の馬場公彦(ばばきみひこ)さんが11日講演しました。 11日は伊那市の伊那文化会館で講演会が開かれ、生徒や保護者およそ800人が参加しました。 伊那北高校出身の馬場さんは、北海道大学文学部を卒業し、現在は岩波書店編集局部長を務めています。 馬場さんは、日本の出版文化について、「本を読む習慣が薄れ、本を通して知識を吸収するライフスタイルが変わりつつあることと、デジタル化で書籍の形が変わりつつあるという2つの大きな転換点に居る」と話しました。 生徒たちには、「今の社会がどうなっているかを見極め、将来自分がどう貢献できるのか考えていく必要がある」と呼びかけていました。 薫ヶ丘クロスペンアカデミーは、年間を通して15回開かれていて、生徒に広く社会を知り、将来について考えてもらおうと、同窓会やPTA、伊那北高校が主催しています。

-

仲仙寺開創1200年 秘仏本尊御開帳

伊那市西箕輪の仲仙寺開創1200年を記念した御開帳が18日から始まり、43年ぶりに秘仏本尊の十一面観世音菩薩が公開されました。 18日は本堂で開闢法要が行われ、上下伊那の天台宗の住職や総代、地域住民が見守る中、厨子が開かれました。 秘仏本尊の十一面観世音菩薩は、高さおよそ70センチ。 頭の上に11の顔があり、喜びや怒りなど11の姿を表すとされています。 本来は60年に一度の御開帳の時しか見ることができませんが、今回仲仙寺の開創1200年を記念して特別に公開されました。 仲仙寺は平安時代の816年に慈覚大師により開山されました。 法要が終わると早速参拝客が訪れ、秘仏に手を合わせていました。 参道では稚児行列が行われました。 華やかな衣装を身にまとった檀家の家の子ども達18人の他、地域住民などおよそ120人が練り歩き、御開帳に花を添えました。 仲仙寺の御開帳は5月8日まで行われます。 時間は午前9時から午後5時までで、拝観料は300円です。 期間中は客殿で寺に伝わる宝の展示会が開かれる他、4月26日と5月3日には羽広獅子舞の奉納が行われます。

-

宮澤梅径社中展

板に文字を刻んで装飾する刻字の伊那地域における草分け的な存在、宮澤梅径さんの社中展が17日から伊那文化会館で始まりました。 会場には、社中60人の作品、250点が飾られています。 社中創立35周年記念として開かれていて、会場には多くの人が鑑賞に訪れていました。 刻字は、カツラやヒノキの板に文字を彫り、水彩画や金箔で色をつけます。 伊那を中心に遠くは松本や安曇野のメンバーもいます。 こちらの作品は、額も手づくりしました。 宮澤さんは、「奥が深くやればやるほど新たな発見がある。カラフルで絵画的な作品を見てもらいたい。」と話しています。 宮澤梅径社中展は、19日日曜まで伊那文化会館で開かれています。

-

仲仙寺 本尊と回向柱をつなぐ善の綱をかける

伊那市西箕輪の仲仙寺開創1200年を記念した御開帳が18日から始まります。 17日は本尊と回向柱を結ぶ善(ぜん)の綱(つな)がかけられました。 17日は総代会のメンバー10人ほどが集まり、回向柱に綱をかけました。 善の綱は、回向柱と本尊の十一面観音を繋ぐ、長さ32メートルの5色の綱です。 綱は本堂の中まで伸びていて、先端は、本尊の右手に結ばれています。 本堂から柱の方まで綱を伸ばし、上部に括り付けます。 そのあと一周巻いて下にたらされました。 この綱に触れることで、本尊に直接触れたのと同じご利益があるとされています。 18日は午前10時半から扉を開く開闢法要が行われ、43年ぶりに本尊が公開されます。

-

伊那職業訓練協会 工科短大振興会に寄付

伊那技術専門校を支援してきた伊那職業訓練協会は来年度開校する南信工科短期大学校を支援する振興会に、70577円を寄付しました。 15日は、伊那市の伊那技術形成センターで、訓練協会の宮脇眞会長から、振興会の向山孝一会長に目録が手渡されました。 訓練協会は、昭和44年に伊那技専の支援や地域振興を目的に上伊那の製造業等が中心となり設立されました。 南信工科短大の来年4月の開校に伴い伊那技専が閉校する事から、訓練協会は解散し、事業費の残金の全額を寄付する事にしました。 振興会の向山会長は「工科短大が初期の目的を達成し、成果が上がるよう振興会として大切に使わしていただく」と話していました。 訓練協会の宮脇会長は「機械や電気といった事を学ぼうとする若い人達は県外へ流出し、なかなか戻ってこない。 工科短大には歯止めになるよう期待している」と話していました。 振興会には現在120社余りが会員となっていて、今年の夏には、学生を対象に技術や技能についての講演会を開催する計画です。

-

宮城県仙台市高砂中学校の教諭が東部中を訪問

東日本大震災後、タカトオコヒガンザクラの苗木を贈った縁で伊那市の東部中学校と交流している宮城県仙台市の高砂中学校の教諭が14日東部中を訪れ、震災直後の様子や桜について報告しました。 東部中学校を訪れたのは、高砂中学校の小野寺篤教諭と南羽拓海教諭です。 2人は、おくられた桜の名前を書いたのぼり旗を東部中の生徒に手渡しました。 高砂中に植えられていたソメイヨシノが津波で枯れてしまったのを知った東部中がタカトオコヒガンザクラの苗木を贈ったのをきっかけに、両校の交流は4年目を迎えます。 これまでインターネット上のテレビ電話などで交流をしてきましたが、直接感謝の気持ちを伝えたいと思い、今回東部中を訪れたということです。 池口正博校長は「先輩たちが始めた桜プロジェクトを通して今後どんな交流ができるかを考えてもらいたい」と生徒達に呼びかけました。 高砂中に植えられた桜、「未来(みち)」と「希望(あかり)」は、3日に開花し現在満開だということです。 桜は順調に成長していて、年々開く花も増えているということです。 今年の8月には、東部中の生徒が高砂中を訪れる予定です。

-

富県小子ども自転車クラブ初練習

伊那市の富県小学校子ども自転車クラブの今年度の初練習が13日行われました。 富県小子ども自転車クラブには4年生4人、5年生4人、6年生10人の合わせて18人が所属しています。 13日は富県小学校の体育館で今年度の初練習が行われました。 自転車をゆっくりこぐ練習は自転車乗りの基本だということで児童たちは足がつかないように身体を安定させてペダルをこいでいました。 富県小の自転車クラブは交通安全意識の向上などを目的に活動していて毎年大会にも出場しています。 大会はS字走行などの技能のほかに交通ルールの知識を問う学科があり去年は15団体ほどが参加した県大会で7位でした。 クラブは授業が始まる前の朝に交通安全協会などの指導を受けながら練習していて今年は大会で5位以内を目指すということです。

-

箕輪町木下の洋画家 荒川於鶴さん個展

箕輪町木下在住の洋画家、荒川於鶴さんの個展が、9日から伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には0号の小品から130号の大作まで30点が展示されています。 山梨県出身の荒川さんは現在68歳。結婚を機に箕輪町に移り住み、30代の時に公民館の講座で油絵を始めました。 33歳で長野県美術展に初入選、47歳で国展に初出品し初入選しました。 個展を開くのは2013年以来2回目で、ヨーロッパを旅した時の風景などを題材にした近作を展示しています。 130号の大作「鳥になった日」は、 10年ほど前に亡くなった母の思いを表現したということです。 荒川於鶴さんの個展は、14日(火)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

222/(日)