-

新山小学校開校150周年記念式典

伊那市の新山小学校で、開校150周年を祝う式典が25日に行なわれました。

記念式典には、児童や地域住民などおよそ100人が出席しました。

児童会長の守屋結生さんは「150年間のありがとうの気持ちと、これからもよろしくお願いしますという気持ちを新山小学校に届けたい」と話していました。

新山小学校は、上新山の小学立道学校と下新山の小学篤志学校が統合し、明治8年(1875年)に開校しました。

平成20年(2008年)には伊那市から小規模特認校として指定され、現在は40人の児童が通っています。

新山地区は全戸がPTAの会員で、地域全体で子どもたちを見守っています。

式典後の記念発表会では、新山子ども太鼓の演奏がありました。

また、新山小の思い出を画像や映像で振り返っていました。

-

南箕輪村の文化財公開

南箕輪村南殿の有賀家に残され、村有形文化財に指定されている掛け軸や屏風などが11日に大芝荘で公開されました。

会場には、南殿の有賀家に残されていた掛け軸や屏風など、33点が展示されました。

江戸時代初期から明治までのもので、村の有形文化財に指定されています。

中でも目を引くのが、高遠藩の砲術家、阪本天山が有賀家に送った屏風です。

縦およそ2メートル、横およそ6メートルあります。

有賀家は天山の娘が養女になったことで交流があったということです。

ほかにも、島崎藤村の父、島崎正樹の書なども展示されています。

村教育委員会では「大きな作品が多いため展示の機会も少ない。改めて村の歴史を知る機会になればうれしい」と話していました。

-

伊那小1年仁組 森JOYに向け歌の練習

伊那市の伊那小学校1年仁組は11月2日にますみヶ丘の市民の森で開かれる「第8回森JOY」に向けて、歌の練習を30日に行いました。

伊那小学校の音楽室で、1年仁組の児童33人が歌の練習を行いました。

練習したのは、森JOYで歌う「森のこえ」です。

練習を指導したのは、森JOYに出演する、伊那市のピアニスト、平澤真希さんです。

平澤さんは、強弱をつけることや、リズムのとり方などを指導しました。

森JOYは、伊那市が進める50年の森林ビジョンを官民で応援する、伊那市ミドリナ委員会が開きます。

今回で8回目で、11月2日に、伊那市ますみケ丘の市民の森で午前10時から開かれます。

伊那小学校1年仁組は午後1時半からのコンサート第2部に出演し、森のこえの他

、クラスで飼育しているミニチュアホースのオリジナル曲を披露する予定です。

-

第30回書晋展

上伊那の書道指導者でつくる書晋会の作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、会員9人の作品およそ60点が展示されています。

かなや漢字、刻字、篆刻などそれぞれが得意とする作品を出品しています。

書晋会は、上伊那の書道指導者が所属していて、毎年この時期に作品展を開いています。

30回目を迎えた今回は、大きなサイズの作品を多く並べたということです。

会長の泉石心さんは「バラエティーに富んだ作品を楽しんでほしい」と話していました。

「書晋展」は、11月5日(水)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

伊那北高校の小体育館で思い出作り「小体感謝祭」

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する伊那新校の開校を控え、解体工事が始まる伊那北高校の小体育館で思い出作りイベント「小体感謝祭」が11月3日に開かれます。

28日は、部活動による発表のリハーサルが行われました。

小体育館で、弦楽部や軽音楽部がイベントで披露する演奏のリハーサルを行いました。

11月3日は、演劇部や吹奏楽部、ダンス部の発表も行われます。

イベントは、生徒会を中心に企画され、保護者や同窓生、地域の人を招き一緒に小体育館で思い出作りを行います。

11月3日は、同窓会から提供された小体育館の写真を使い歴史を振り返る5分間の映像を繰り返し流します。

ほかに手形アートを行います。

4メートル四方の台紙に参加者に花びらになる手形を押してもらいひまわりを完成させるということです。

生徒会では、小体育館を中心に学校にまつわるマニアックなクイズを20問出題するコーナーも企画しています。

小体育館は11月3日のイベントを最後に使用中止となります。

解体工事は今年度中に行われる予定です。

小体感謝祭は11月3日に伊那北高校の小体育館で行われます。

時間は午前9時から午後4時までです。

-

箕輪町中学生模擬議会 生徒10人が質問

箕輪町の箕輪中学校の生徒が中学生の視点で町政について考え、白鳥政徳町長に質問や提案をする中学生模擬議会が29日に開かれました。

29日は箕輪中学校の3年生10人が質問や提案をし、議場で3年生250人が傍聴しました。

このうち鳥山凛恋さんは、「みのわ祭りをもっと盛り上げるため10代から20代の実行委員を増やす方法として、SNSや回覧板を活用したらどうか」と提案しました。

白鳥町長は「若い人の実行委員会への参加はありがたいです。周知方法を考えていきたい」と話していました。

質問をした鳥山さんです。

他にも「情報発信にSNSを活用してはどうか」「センターパーク松島に東屋を設置してほしい」などの提案が寄せられていました。

中学生模擬議会は、議会に興味を持ってもらおうと、箕輪町議会が毎年開いています。

-

伊那西芸術祭 11月から

伊那市の伊那西地区全域を使ったイベント、伊那西芸術祭が11月1日から1か月行われます。

27日は、ますみヶ丘公民館で記者会見が開かれ、主催する伊那西地区を考える会のメンバーが概要を説明しました。

伊那西芸術祭は、伊那西地区の魅力を知ってもらおうと、去年から行われています。

期間中は、伊那西地区にある7つの公民館を回ると景品が当たるクイズ・スタンプラリーや、インスタグラムで応募するフォト・コンテストが開かれます。

11月15日は、伊那西小学校に地域住民や児童の作品が展示されます。

最終日の11月30日には、たき火を囲みながら、伊那西地区の野菜で作る豚汁を味わうほか、維者舎、カモシカシードルといった酒の振舞いが予定されています。

伊那西芸術祭は11月1日から開かれます。

詳しい会場などは、QRコード、もしくは伊那西地区を考える会のホームページをご覧ください。

-

富県小6年生 松茸学ぶ

伊那市の富県小学校6年生の児童は、学校近くの山で28日に松茸について学びました。

この日は、学校近くの山に6年生の児童19人が登り松茸を探しに行きました。

松茸は日光が程よく当たるところに生えやすいということで、枝木の伐採や落ち葉をかき分けて整備をしました。

富県小では毎年、地元の住民で作る福地松茸増産の会の協力で学習を行ってきました。

高齢化により昨年度で会は解散してしまいましたが、子どもたちが楽しみにしていると知り、元会員が引き続き協力しました。

整備の後は、松茸狩りを行いました。

今年は夏の暑さや雨が降らなかった影響で不作ということですが、児童は一生懸命探していました。

見つかるのは、ちがうキノコ。

20分以上探しましたが、この日は見つかりませんでした。

学校に帰ってくると、地元住民が採ってきた松茸で、お吸い物を作りました。

松茸ご飯も用意され、みんなで味わいました。

橋爪さんらは「この経験を思い出して、今後も地元を好きでいてほしい」と話していました。

-

第39回伊澤修二記念音楽祭

伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の功績を称える記念音楽祭が、25日に伊那市内で行われました。

音楽祭は、1部と2部に分かれ行われました。

第1部は、高遠町文化体育館を会場に、高遠北小学校、高遠小学校、高遠中学校、長谷中学校、高遠高校の児童と生徒が、それぞれ歌や音楽劇を披露しました。

このうち高遠中学校は、伊澤修二が残した言葉に箕輪町の音楽家、唐沢史比古さんが曲をうけた「仰望」を全校生徒で歌いました。

また、東京芸術大学の学生によるサクソフォンカルテットも演奏を披露しました。

伊澤修二記念音楽祭は、高遠町出身の伊澤修二が東京音楽学校、現在の東京芸術大学の初代校長を務めたことが縁で始まり、今年で39回目です。

-

まほらいな市民大学入学式

伊那市が生涯学習の場として開いている、まほらいな市民大学28期生の入学式が10日ニシザワいなっせホールで行われました。

今年度は男性15人と女性20人の、合わせて35人が入学しました。

平均年齢は72.2歳で最高齢者は86歳、最年少者は47歳です。

式辞で学長の白鳥孝市長は「学ぶ楽しさ、人との出会いと絆を大切に励んでください」と話していました。

入学生を代表して中山哲夫さんは「仲間と触れ合うことで明るく楽しい学生生活を送りたい」と話していました。

市民大学は健康、芸術、人権など6つの分野を2年間かけて学びます。

-

伊那谷の所蔵品「蝶・昆虫の標本」

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

24日は、伊那市創造館所蔵の「蝶・昆虫の標本」です。

-

手良秋まつり 多くの人でにぎわう

伊那市手良地区の地域活性化イベント、手良秋まつりが25日に手良小学校で行われました。

秋まつりでは、焼き鳥や焼きそばなどおよそ30のブースが並び、多くの人でにぎわいました。

手良小学校2年生は郵便局の模擬店を出店しました。

手良小学校の児童に手紙を書いて手作りのポストに投函すると、後日2年生が届けてくれる仕組みです。

ステージ発表もあり、地元の小学生などがダンスを披露し会場を盛り上げていました。

秋まつりは地元の住民で作る手良秋まつり実行委員会が開いたもので、今年で3回目です。

実行委員会では「多くの人が訪れ、楽しんでもらえた。これからも地元を盛り上げていきたい」と話していました。

-

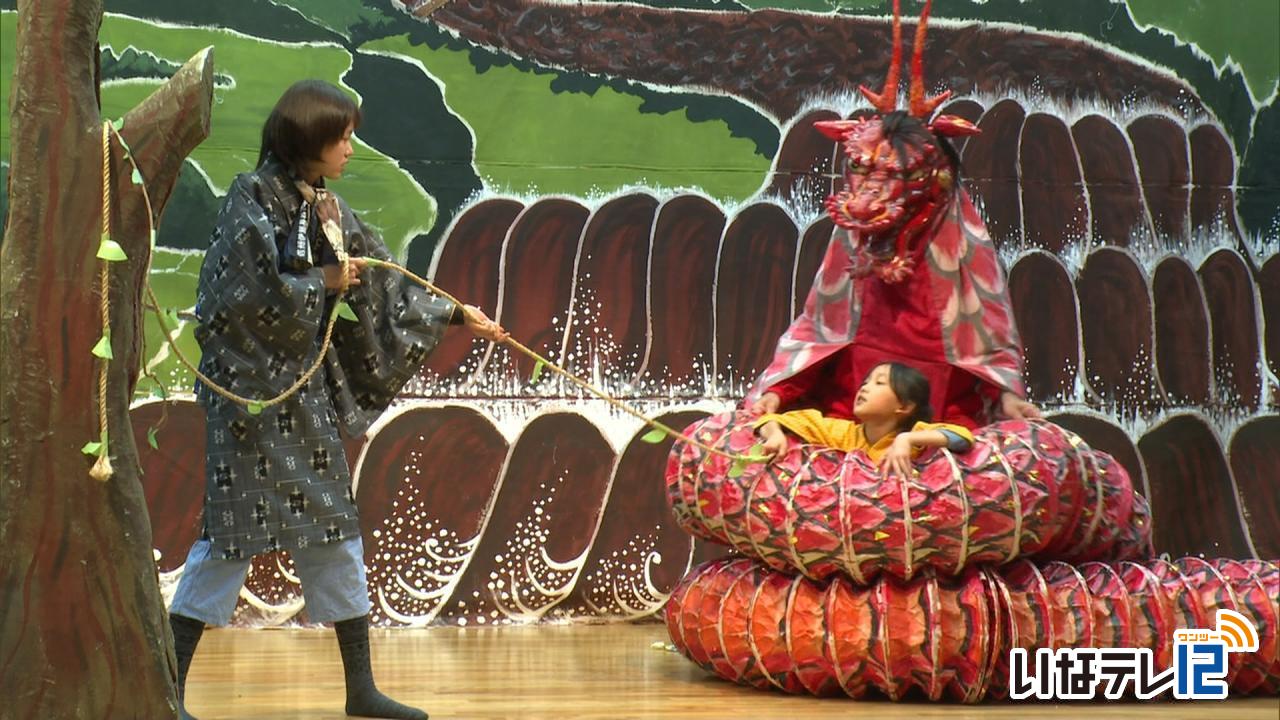

中尾歌舞伎 「三六災害半世紀」本番に向け稽古

伊那市無形民俗文化財に指定されている伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎・中尾歌舞伎の公演が、11月9日に中尾座で行われます。

23日夜は、中尾座で衣装を身に着けて稽古が行われました。

演目は、「三六災害半世紀」です。

昭和36年に伊那谷を襲った三六災害を題材にしたオリジナルの演目です。

4月の定期公演で上演したところ好評で、再演を望む声があったことから、伊那ロータリークラブの協力で11月9日に公演を行います。

主役「忠勝」の子ども時代を演じるのは、長谷中1年生の三浦 香さんです。

土石流に流されて亡くなる忠勝の妹役を演じる伊那西小3年の茅納 晴さんです。

-

高校入試 第1回予定数調査

長野県教育委員会は、来年度の高校入試の志願者を対象に行った1回目の予定数調査をまとめ、24日に発表しました。

辰野普通は、前期42人、

後期59人です。

商業は、前期15人、後期19人です。

-

上農 間伐実習

南箕輪村の上伊那農業高校の間伐実習が大芝村有林で23日に行われました。

実習には里山コースの2年生20人が参加しました。

講師は上伊那林業士会の会員が務めました。

生徒のほとんどは今回初めてチェーンソーを使ったということです。

生徒は持ち方や木にあてる角度を教わっていました。

太さ30センチ、高さ25メートル、重量はおよそ1トンのヒノキの木を伐採しました。

実習は県の補助事業の県営学校林等利活用促進事業を活用して毎年行われています。

これまでは伊那市内の山林で行われて、大芝村有林では初めて実施されました。

村有林は「高校生でも入れる地形」「間伐の必要性」などの条件から実習場所に選ばれました。

今年度から3年間行われます。

今回の実習は2日間行われ、生徒1人あたり1、2本を間伐します。

実習は30日にも行われます。

切った木は村がベンチなどに活用する他、上農高校の木材加工実習にも使われます。 -

中部連合音楽会 伊那市内の小中学校20校参加

伊那市内の小中学生が音楽を通して交流する中部連合音楽会が伊那文化会館で22日に開かれました。

このうち小学校の部には、市内14の小学校から6年生およそ540人が参加し、学校ごとに合唱や合奏を披露しました。

このうち伊那小学校の6年生は、およそ100人で二部合唱「地球星歌」を歌いました。

音楽会は、練習の成果を発表し音楽を通して学校同士の親睦を深めようと毎年開かれています。

主催した中部教職員会では「歌詞の意味を考え気持ちを一つにして歌ったと思います。音楽会を学校生活の素敵な思い出にしてほしい」と話していました。

中学校の部には市内6校の中学3年生およそ550人が参加しました。

-

楠洲流吟道大会 練習の成果披露

詩吟の楠洲流吟道大会が伊那市のニシザワいなっせホールで19日に開かれました。

大会は詩吟楠洲流聖楠会が毎年この時期に開いています。

辰野町から駒ヶ根市までの5つの吟詠会で組織されていて会員数はおよそ200人です。

大会では、個人の吟や団体の合吟などが行われました。

個人吟詠の部では、入門して5年未満の序伝の部、5年以上の初伝の部、10年以上の中伝の部、15年以上の奥伝の部が階級ごとに吟じていました。

楠洲流聖楠会では「年々、会員数は減っているが、日々の楽しみや健康のために、これからも活動してほしい」と話していました。

-

南箕輪中学校 若竹スポーツフェスティバル

南箕輪村の南箕輪中学校で21日にクラス対抗のスポーツ大会、若竹スポーツフェスティバルが開かれました。

若竹スポーツフェスでは、3種目が行われました。

大縄跳びは、5分間で何回連続跳べたかをクラス対抗で競いました。

各クラス、学活や休み時間に練習を行ってきたということです。

手作りの旗も掲げ、気持ちを一つにして跳んでいました。

リレーでは、各クラスがグラウンドを5周しました。

ただのリレーではなく、二人一組でボールを運んだり、手をつないでハードルを越えたりと、協力してタスキを繋いでいました。

保護者や地域住民も応援に駆け付け、声援を送っていました。

南箕輪中学校では「スポーツフェスを通してクラスの絆を深めてほしい」と話していました。

-

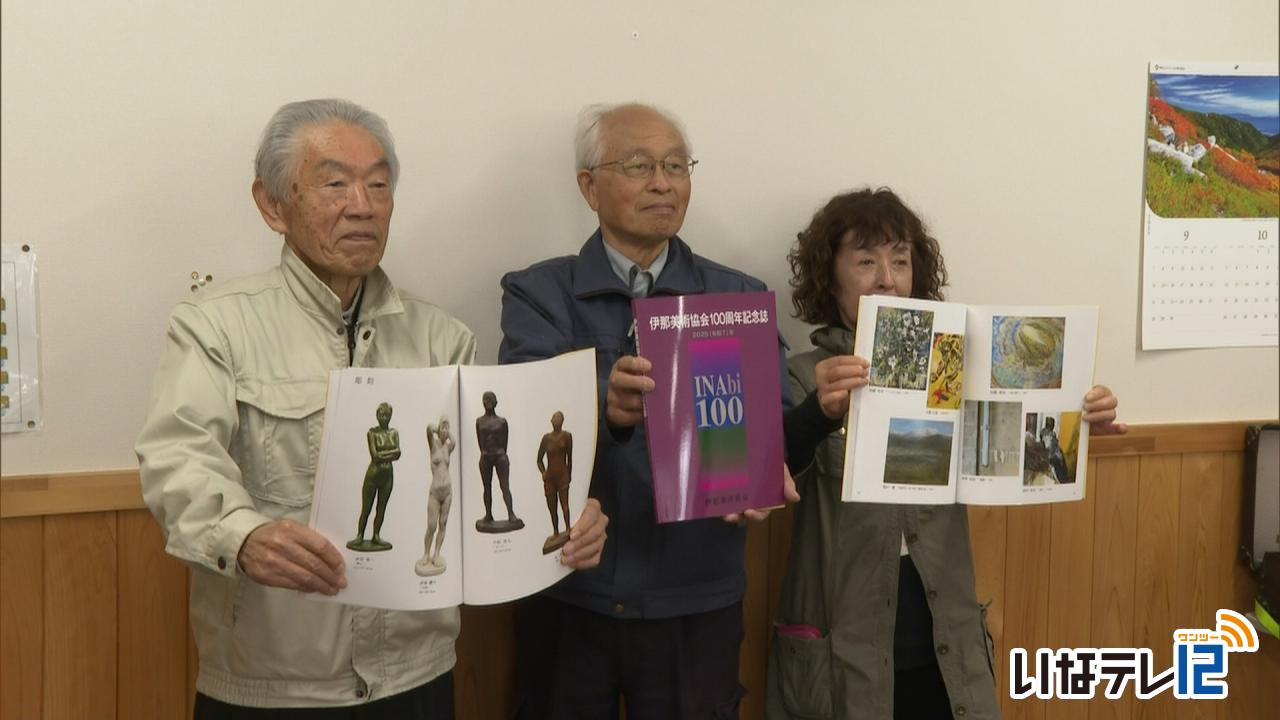

伊那美術協会 創立100周年記念誌完成

伊那美術協会創立100周年の記念誌が完成しました。

21日は伊那市防災コミュニティセンターで伊那美術協会の100周年記念事業実行委員会12人が発送作業を行っていました。

完成した記念誌はA4サイズで全160ページです。

前回の70年記念誌が作られた1994年以降の30年間の歴史が載っています。

他に、会員の作品や今年7月に開かれた100回記念伊那美術展の出品作品が掲載されています。

伊那美術協会は、大正13年(1924年)に上伊那の美術愛好家10人によって前身となる黒百合会が作られ、今年で100周年を迎えました。

現在は118人の会員がいます。

記念誌は400部作られ、上伊那の各市町村や高校に配られます。

若干余りがあるということです。

詳しくは、伊那美術協会事務局、

電話72-8083にお問い合わせください。

-

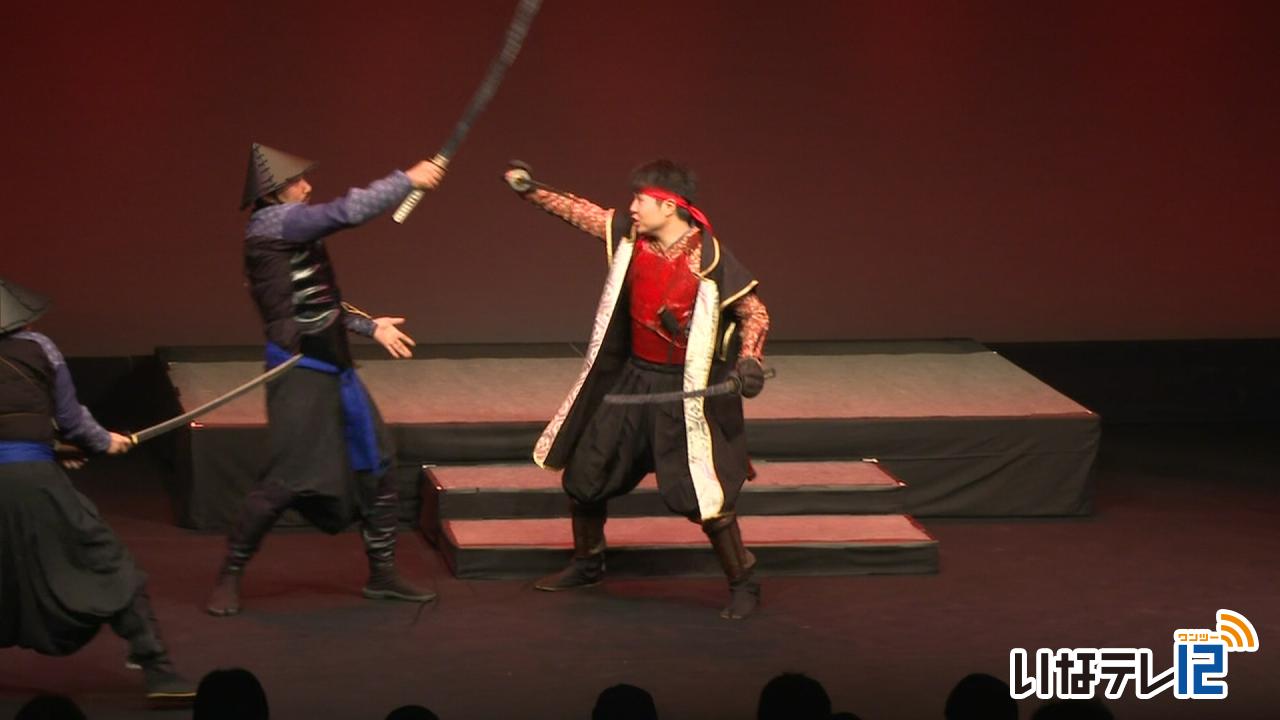

高遠城址公園開園150周年 舞台公演「足跡に、花筏」

伊那市高遠町の高遠城址公園開園150周年を記念した舞台公演「足跡に、花筏」が、11日と12日に、ニシザワいなっせホールで行われました。

演じたのは、伊那市を中心とした社会人劇団「咲花座」です。

オリジナルの脚本「足跡に、花筏」は、高遠城主 仁科五郎盛信を主人公にした物語です。

1582年に織田軍と戦った高遠城の戦いのシーンでは、殺陣も交えて熱演していました。

公演には、鑑賞を希望する市内の小学生が招待されました。

この公演は高遠城址公園開園150周年記念として行われたものです。

-

高遠高校の創立100周年記念式典

今年、創立100周年を迎えた伊那市高遠町の高遠高校の記念式典が18日に行われました。

高遠スポーツ公園文化体育館で行われた式典には、生徒や同窓会、来賓などおよそ400人が出席しました。

式辞で実行委員会の大脇弘造実行委員長は「創立からこれまで地域に支えられ地域と共に歩んできた。今後も地域に認められる学校となり新たな歴史を作っていきたい」と述べました。

生徒会長の清澤苺禾さんは「高遠高校は新しい時代の変化に対応しながらも、伝統を受け継ぎつつ自らを高めて歩み続けていきます」と挨拶しました。

式では、創立100周年を記念し歴史を振り返る映像が流されました。

大正15年、1926年に前身の高遠実業補習学校が設立され、昭和23年、1948年に新制高等学校令により高遠高校が開校しました。

現在は、芸術文化コース、地域創生コース、人間福祉コースの3コースが導入されています。

卒業生はこれまでに1万4千人を超えているということです。

-

信州室内オーケストラ演奏会inみのわ

長野県在住の音楽家を中心に結成された信州室内オーケストラの演奏会が箕輪町の文化センターで19日に開かれました。

演奏会では、クラシックを中心に5曲が披露されました。

指揮を務めたのは箕輪町出身で木下在住の荒川昌美さんです。

伊那北高校卒業後、桐朋学園大学音楽部指揮専攻を修了しヨーロッパで修行を重ねてきました。

信州室内オーケストラは地域の文化芸術振興を目指し2020年に結成したプロのオーケストラです。

箕輪町での演奏会は5回目です。

箕輪町出身のソリスト、春日杏さんも出演し歌声を響かせました。

箕輪町や伊那市の小学生から高校生で今年結成された信州室内オーケストラ少年少女合唱団との合同演奏もありました。

実行委員会では「今後も活動を続け文化芸術の振興につなげたい」と話していました。

19日はおよそ300人が訪れ、オーケストラの音色を楽しんでいました。

-

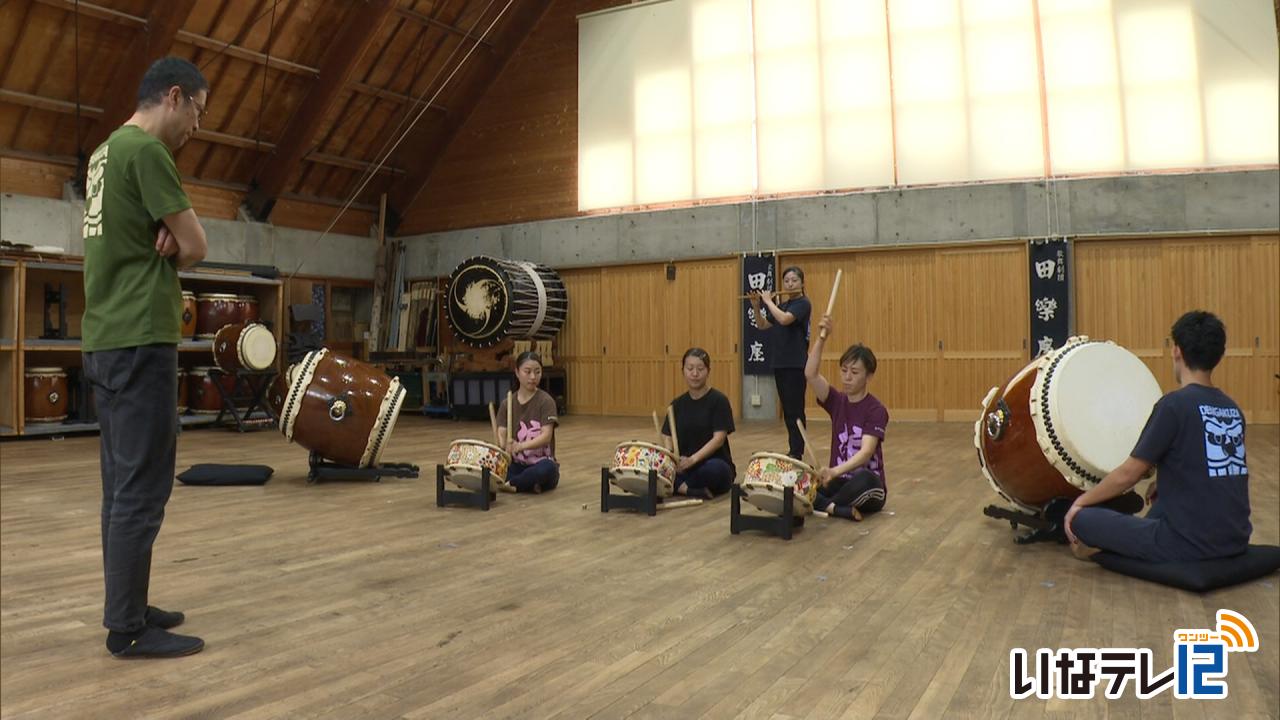

田楽座 26日の伊那公演に向け稽古

伊那市富県を拠点に活動している、まつり芸能集団・田楽座は、26日に行われる伊那公演に向けて稽古を行っています。

田楽座は26日に、ニシザワいなっせホールで60周年記念ファイナル企画「感謝カンレキあめあられ 田楽座伊那公演」を行います。

16日は、伊那市富県の稽古場で公演の練習を行っていました。

田楽座は去年創立60周年を迎え、記念公演などを行ってきました。

今回の伊那公演はその最後を飾るものとして企画されました。

60周年記念ファイナル企画「感謝カンレキあめあられ 田楽座伊那公演」は、26日日曜日にニシザワいなっせホールで行われます。

チケットは税込み、一般3,500円、25歳以下が2,500円、伊那公演限定特典付きで特別席のチケットは1万円です。

-

上伊那の特別支援学級 作品展

上伊那の小中学校の特別支援学級と伊那養護学校の児童・生徒の作品展が伊那市のいなっせで17日から始まりました。

会場には児童・生徒の作品およそ700点が展示されています。

作品展は、表現活動の発表の場として、また地域の人に障がい者に対する理解を深めてもらおうと上伊那圏域特別支援教育連携協議会が毎年開いています。

会場には、貝殻など使った写真立てや習字などが並んでいます。

協議会では「子どもたちの個性あふれる豊かな作品ばかりなので多くの人に見に来てもらいたい」と話していました。

作品展は21日(火)までいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

入場は無料で、長時間鑑賞する人には駐車券の対応をするということです。

-

ザ・シワクチャーズ伊那 約10年ぶり単独演奏会

上伊那の60歳以上の女性で構成する合唱団、ザ・シワクチャ―ズ伊那の約10年ぶりとなる単独の演奏会が伊那市のニシザワいなっせホールで13日に開かれました。

13日はメンバー31人が歌声を響かせました。

平均年齢は78歳です。

「伊那市の歌」など手がけ、伊那市の名誉市民で2006年に亡くなった作曲家、高木東六さんが作曲した「水色のワルツ」など14曲を披露しました。

会場全員で歌うステージもありました。

メンバーは演奏会に向け、今年4月頃から練習に励んできたということです。

メンバーは「演奏会が出来て良かった。これからも楽しく歌っていきたい」と話していました。

-

第24回子ども太鼓in南箕輪

上伊那の小中学生が太鼓を通して交流する「子ども太鼓in南箕輪」が、村民センターで4日に開かれました。

この日は、6グループおよそ70人が演奏を披露しました。

交流会は、互いの演奏を聞き合うことで交流を深めようと毎年開かれていて、今回で24回目となりました。

このうち、伊那市の西春近北小学校の4年生は、学校で受け継がれている「夏祭り」を演奏しました。

交流会を企画した上伊那総合生活科研究会では、「今後も太鼓を通じた交流を続けていきたい」と話していました。

-

高遠第2・第3保育園 棟上げを祝う会

新園舎の建設が進められている伊那市高遠町の高遠第2・第3保育園で、棟上げを祝う会が15日に開かれました。

15日は、園児や地域住民、来賓などおよそ80人が出席しました。

棟上げを祝う会は、保育園の保護者会が主催し開かれました。

高遠第2・第3保育園は、老朽化のため旧園舎跡地に新園舎の建設が進められています。

神事は、保護者が神主の代わりを務め行われました。

鋲締めの儀は、下島直美園長や来賓などが行いました。

検鋲の儀には園児たちが交代で参加しました。

神事が終わると餅投げが行われました。

15日は建設中の園舎の見学も行われました。

新園舎は鉄骨造りの平屋建てで、延べ床面積はおよそ529平方メートルで、事業費は、およそ2億5,900万円です。

建物には保育室3室、未満児室1室、リズム室などが造られます。

園舎の完成は2026年3月を予定しています。

-

上農野球部 園児と交流

南箕輪村の上伊那農業高校の野球部は、村内の各保育園で、園児たちと野球を通して交流しました。

このうち西部保育園には野球部員5人が訪れ、年長園児26人と交流しました。

カラーボールを部員が投げ、プラスチック製のバットで園児たちがバッティングを体験していました。

上農野球部では園児に野球の楽しさを知ってもらう取り組みを行っていて、今年で4年目です。

村内4つの園に部員20人が分かれて行いました。

上農野球部顧問は「生徒自身も野球の楽しさを改めて感じてほしい」と話していました。

-

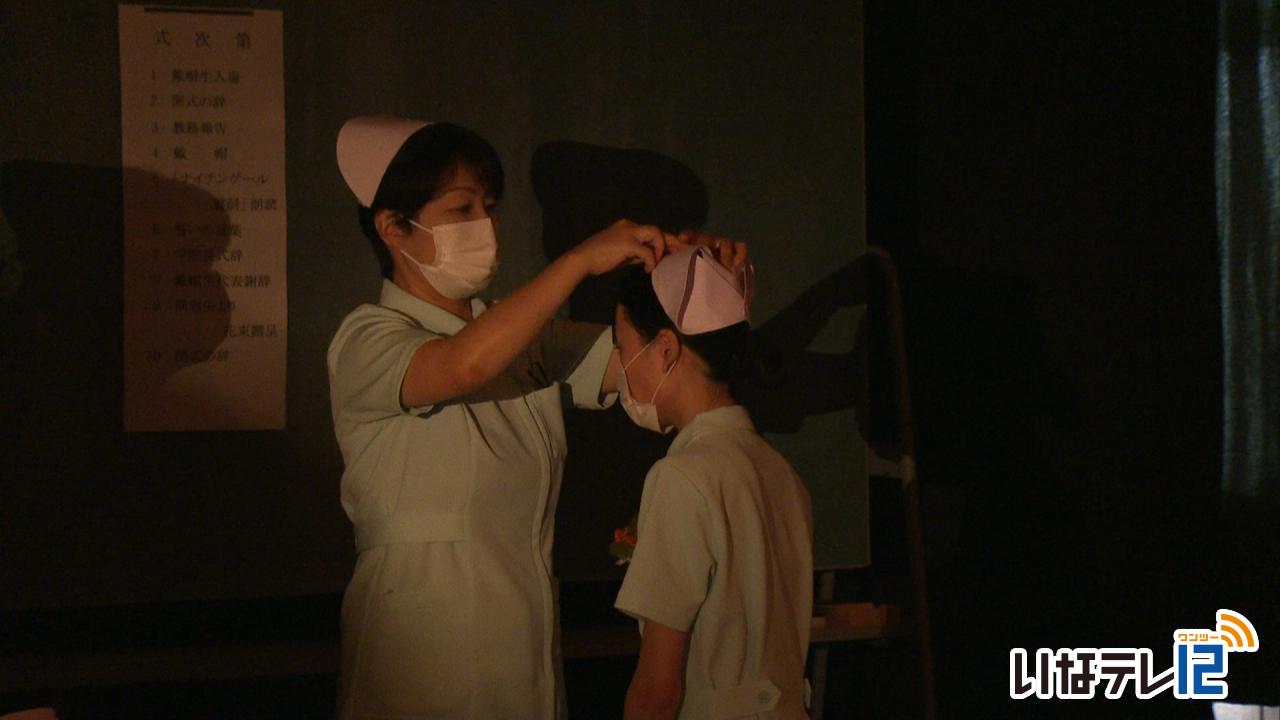

准看護学院 校舎移転前最後の戴帽式

伊那市の上伊那医師会附属准看護学院で半年間の学習の節目としてナースキャップが与えられる戴帽式が15日に行われました。

15日は、今年4月に入学した1年生8人全員が戴帽式を迎えました。

戴帽式は、半年間基礎的な知識を身につけた学生たちを准看護学生として認める儀式で毎年この時期に行われています。

式では、学生たちがナースキャップをかぶせてもらったあと、ナイチンゲール像から火をもらいろうそくを灯していました。

そのあと看護の精神をうたった「ナイチンゲール誓詞」を朗読しました。

来年4月、伊那市荒井に校舎が移転するため、現在の狐島にある校舎では最後の戴帽式となりました。

学生を代表して伊那市の松﨑琴美さんは、「ナースキャップの意味を心に持ち続け、1歩ずつ看護の道を歩んでいきたい」と抱負を述べました。

学生たちは来年2月から、上伊那の病院や福祉施設などで実習を行うということです。

-

南箕輪中学生議会 生徒が提案

南箕輪村の南箕輪中学校の生徒が中学生の視点で提案や質問をする中学生議会が14日村役場議場で開かれました。

14日は南箕輪中の3年生5人がそれぞれのクラスを代表して村に提案や質問をしました。

このうち丸山康介さんは、「南箕輪村のイメージキャラクターまっくんの知名度向上のため、レジ袋や、味工房のジェラートのパッケージにまっくんをデザインしたらどうか」と提案し、デザイン案を披露していました。

藤城栄文村長は「村としても提案が形になるよう考えていきたい」と答弁していました。

議会には、南箕輪中3年生のほか、まっくんも傍聴に訪れました。

中学生議会は、議会や村政に関心を持ってもらい、若い世代の意見を参考にしようと村議会が毎年開いています。

62/(金)