-

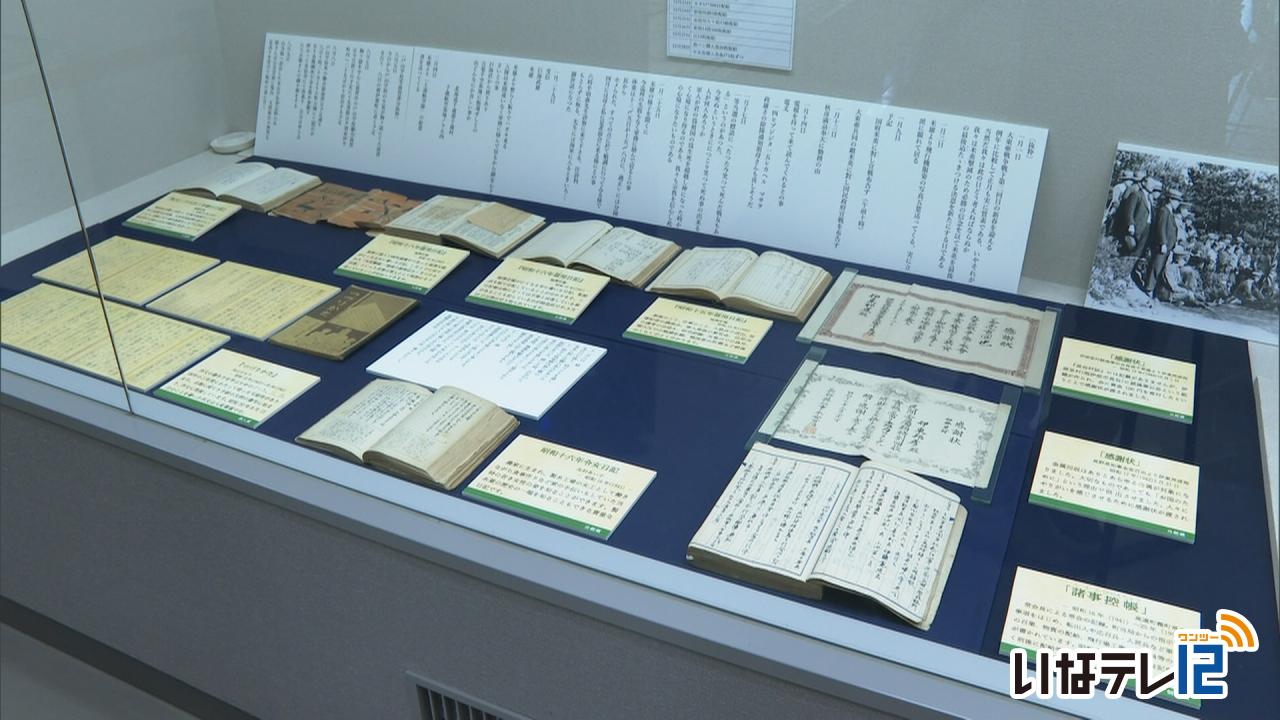

企画展「記録された戦争の時代」

戦後80年を迎え、資料から戦争の記録を振り返る企画展「記録された戦争の時代」が13日から伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で開かれています。

会場には、日露戦争からの戦争資料およそ180点が展示されています。

満蒙開拓青少年義勇軍に関する資料も展示されています。

今回の展示は、戦後80年を迎え、戦争の語り部が減ってきていることから、戦争の記録に注目し当時の人がどう生きてきたのか、平和とは何かを改めて考えるきっかけにしてもらおうと企画したものです。

企画展「記録された戦争の時代」は12月14日まで高遠町歴史博物館で開かれています。

入館料は、一般は400円、18歳以下は無料です。

-

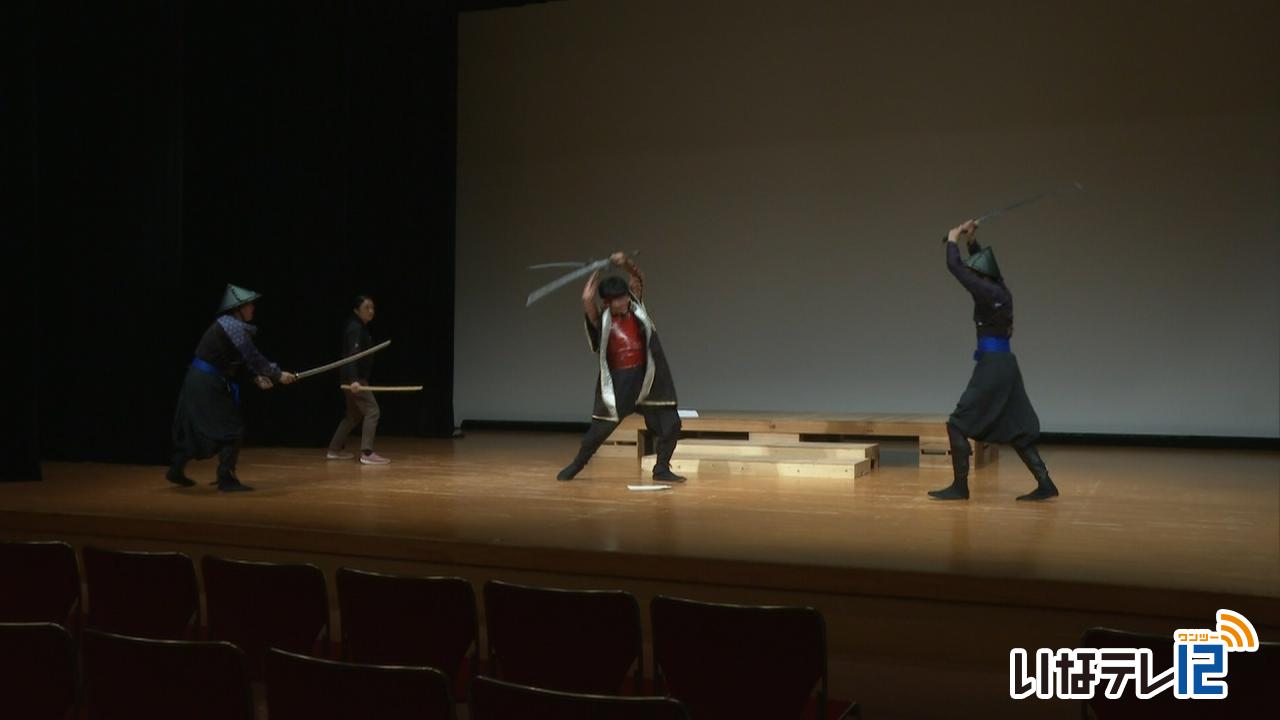

10月に仁科五郎テーマの公演

戦国時代の高遠城主、仁科五郎盛信に焦点を当てた舞台公演「足跡に、花筏」のリハーサルが6日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

リハーサルでは役者が衣装をつけてセリフや動きの確認を行っていました。

公演は高遠城址公園開園150周年記念事業実行委員会が行うものです。

舞台に立つのは伊那市を中心に活動している社会人劇団咲花座のメンバーです。

内容は高遠城を攻めた織田軍を迎え撃つ高遠城主、仁科五郎盛信の姿を描いたものでオリジナル作品です。

咲花座は「繰り広げられるチャンバラアクションを楽しんでもらいたい」と話していました。

舞台公演「足跡に、花筏」は来月11日土曜日の午後6時から12日日曜日の午前11時からと午後3時からの3回行われ、入場は無料です。

また高遠城の歴史を学ぶ場として市内の小学5・6年生の希望者を招待しています。

-

箕輪南小3年生 締結式で太鼓の演奏披露

箕輪町は愛知県幸田町との姉妹都市協定締結式を19日に行います。

箕輪南小学校の3年生は、式の後で披露する太鼓の練習を行っています。

10日は、3年生14人が練習を行いました。

指導するのは、伊那市西春近のまつり工房の中森道子さんです。

箕輪南小は、20年以上前から中森さんから指導を受けています。

児童は、19日に箕輪町と愛知県幸田町の姉妹都市協定締結式の後に行われるアトラクションで演奏を披露します。

箕輪南小が取り組んでいる太鼓演奏を聞いてもらおうと町から依頼されたということです。

箕輪町と幸田町は2012年から災害時の相互応援協定などを締結しています。

これまでに互いに訪問して親睦を深めてきたことから姉妹都市協定を結ぶことになりました。

太鼓の演奏は19日に文化センターで披露されます。

箕輪町と幸田町の調印式、アトラクションの模様はオンラインで幸田町の会場でも中継される予定です。 -

アド・コマーシャル株式会社 伊那市に小学生の学習用ノート13,000冊を寄贈

伊那市の広告代理店アド・コマーシャル株式会社は4日、小学生の学習用ノート13,000冊を伊那市に寄贈しました。

市役所に、アド・コマーシャル株式会社の赤羽悠一社長らが訪れ、福與雅寿教育長にノートを寄贈しました。

ノートは、国語、算数、社会、自主学習用、自由帳合わせて

13,000冊で、市内の全小学生およそ3,200人に配布されます。

アド・コマーシャル株式会社は4年前から伊那市にノートの寄贈を行っています。

ノート制作には、市内外の13の企業が協賛しました。

赤羽社長は「子どもたちにはそれぞれの個性を活かして勉強して、最後のページまで使い切ってほしい」と話しました。

ノートはすでに教育委員会を通して、市内の各小学校に配布されています。

-

創作話芸ユニット「ソーゾーシー」が公演

東京都を拠点に活動する創作話芸ユニットソーゾーシーの公演が、伊那市のニシザワいなっせホールで、8月30日に行われました。

公演は、全国12か所をまわるツアーの一環で行われました。

ソーゾーシーの春風亭昇々さん、瀧川鯉八さん、玉川太福さん、立川吉笑さんが落語や浪曲を披露しました。

はじめに、4人のトークで会場を盛り上げました。

その後1人ずつ新作のネタを披露しました。

このうち、玉川さんは、昔話桃太郎をアレンジした演目を、三味線に合わせて歌うように話す浪曲で披露しました。

この日はおよそ180人が訪れ、会場は笑いに包まれていました。

-

第53回高遠城下まつり賑わう

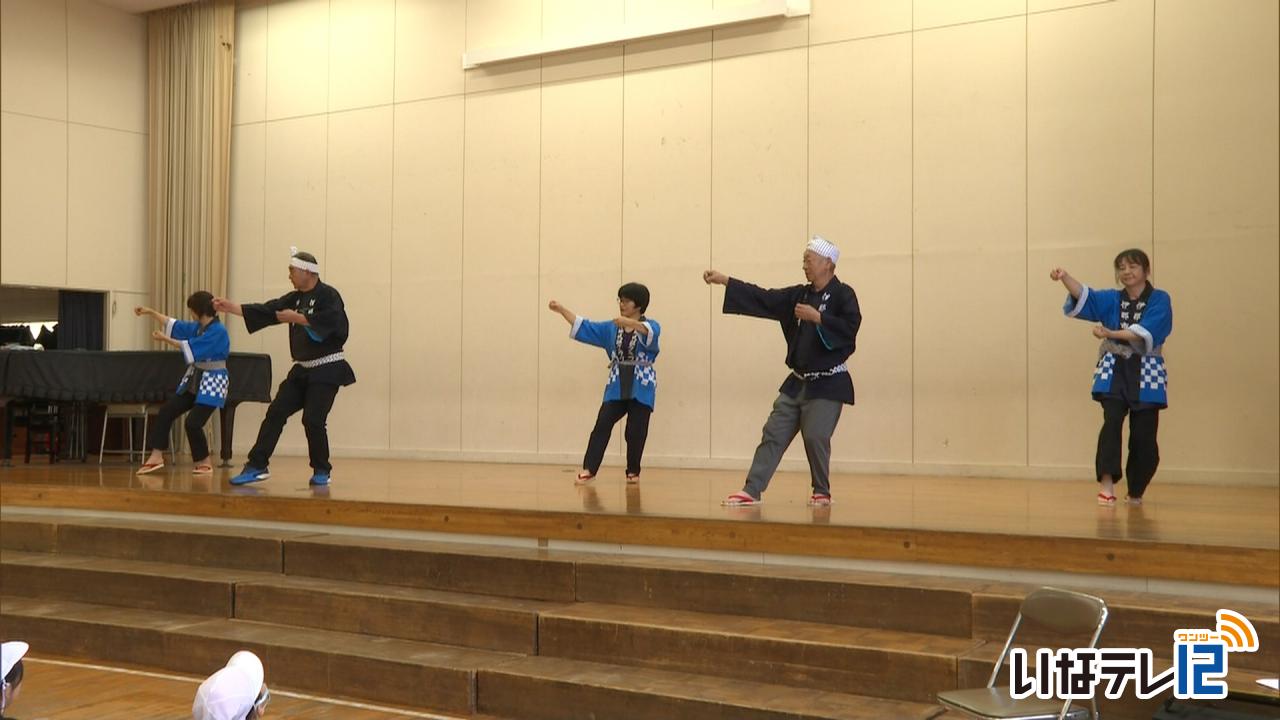

伊那市高遠町の高遠城下まつりが高遠町商店街ご城下通りで6日行われステージ発表や地元の飲食店によるグルメフェスで賑わいました。

ステージ発表では、歩行者天国となったご城下通りで、高遠北小学校の高学年の児童が孤軍高遠城を披露しました。

孤軍高遠城は戦国時代の高遠城主、仁科五郎盛信が織田軍に攻められ討ち死にする様子を表した踊りです。

ステージでは高遠小学校おはやしクラブが高遠ばやしを演奏しました。

まつりでは地元の飲食店によるグルメフェスも行われました。

このうち信州高遠ジビエは鹿肉の串焼きなど、ジビエ料理を提供し人気を集めていました。

高遠城下まつりは、旧高遠町で行われていた絵島まつりが前身で今回で53回目となります。

-

箕輪町の書家 山本琇華さん作品展 9日まで

箕輪町の書家、山本琇華さんの作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで3日から開かれています。

会場には、山本さんの作品、およそ100点が展示されています。

山本さんは箕輪町で書道、ペン習字の教室を開いています。

「暮らしの書画」をテーマの一つとして活動していて、書道、ペン習字に加え、イラストや工芸作品なども制作しています。

布に直接書を書いた作品は、今回初めて挑戦したということです。

書をデジタル印刷した作品もあります。

書を基に、金属をくりぬいて作った立体作品も展示されています。

作品展は9日(火)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

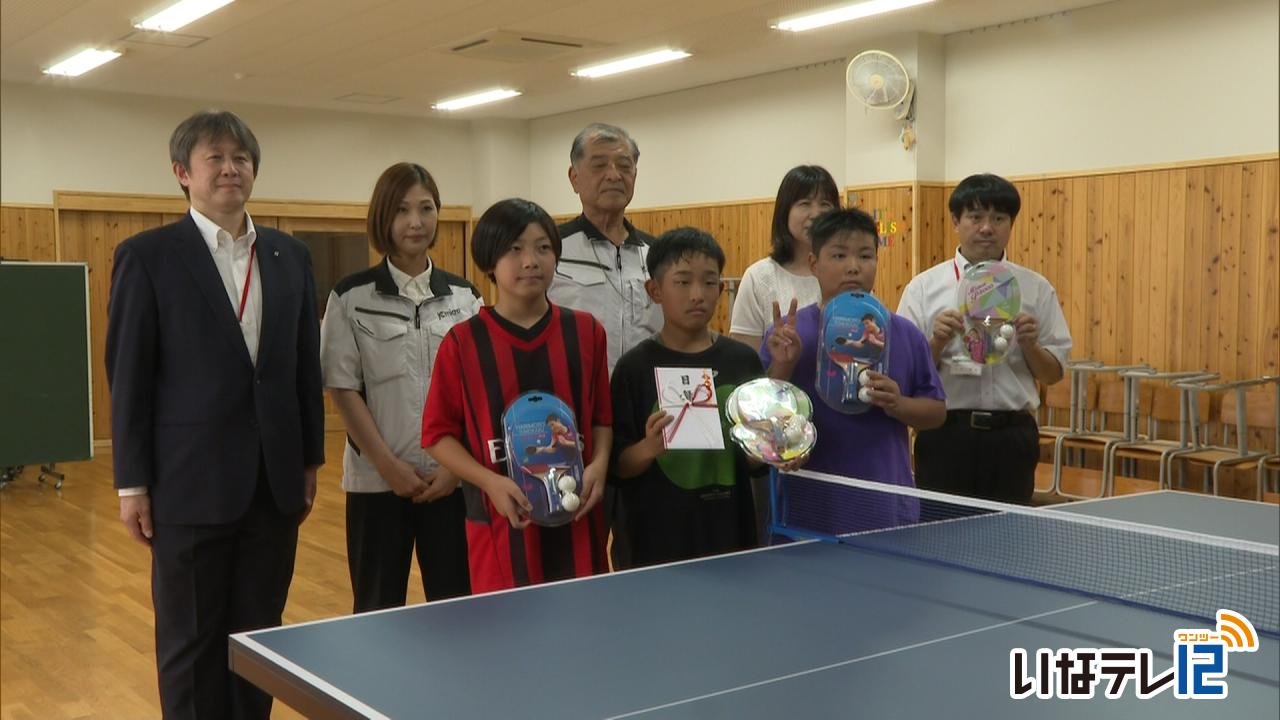

JCマイクロ(株) 児童に卓球道具を贈る

箕輪町に工場がある金属加工業のJCマイクロ株式会社は、箕輪中部小学校に卓球道具一式を4日に贈りました。

4日はJCマイクロ株式会社の生坂芳則社長が箕輪中部小学校を訪れ、児童に11万円分の卓球台と道具一式を贈りました。

卓球クラブには40人が所属していて道具が足りないことから学校が希望しました。

生坂社長は箕輪中部小の卒業生で孫も通っている縁もあり寄贈したものです。

JCマイクロは、八十二銀行の地方創生SDGs応援私募債を発行しました。

この私募債は手数料が優遇されていて、その割引分で学校などに物品を寄贈することができます。

生坂社長と卓球クラブの児童が贈った道具を使い一緒に卓球を楽しんでいました。

-

高遠町の陶芸家 林秋実さんの作陶展 9日(火)まで

伊那市高遠町の陶芸家、林秋実さんの作陶展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には林さんの作品およそ200点が展示されています。

作陶展のタイトルは「触れてこそ器 使ってこそ器」で、日常的に使うことが出来る皿やカップなどが中心に展示されています。

わらや木の灰で出来たうわぐすりを使い、焼き上げた後で生薪を投げ入れる、燻技法で作られていて、独特の色合いが特徴ということです。

林さんは高遠町で培窯という窯を開いていて、器の販売なども行っているということです。

作品展は9日火曜日まで開かれています。

-

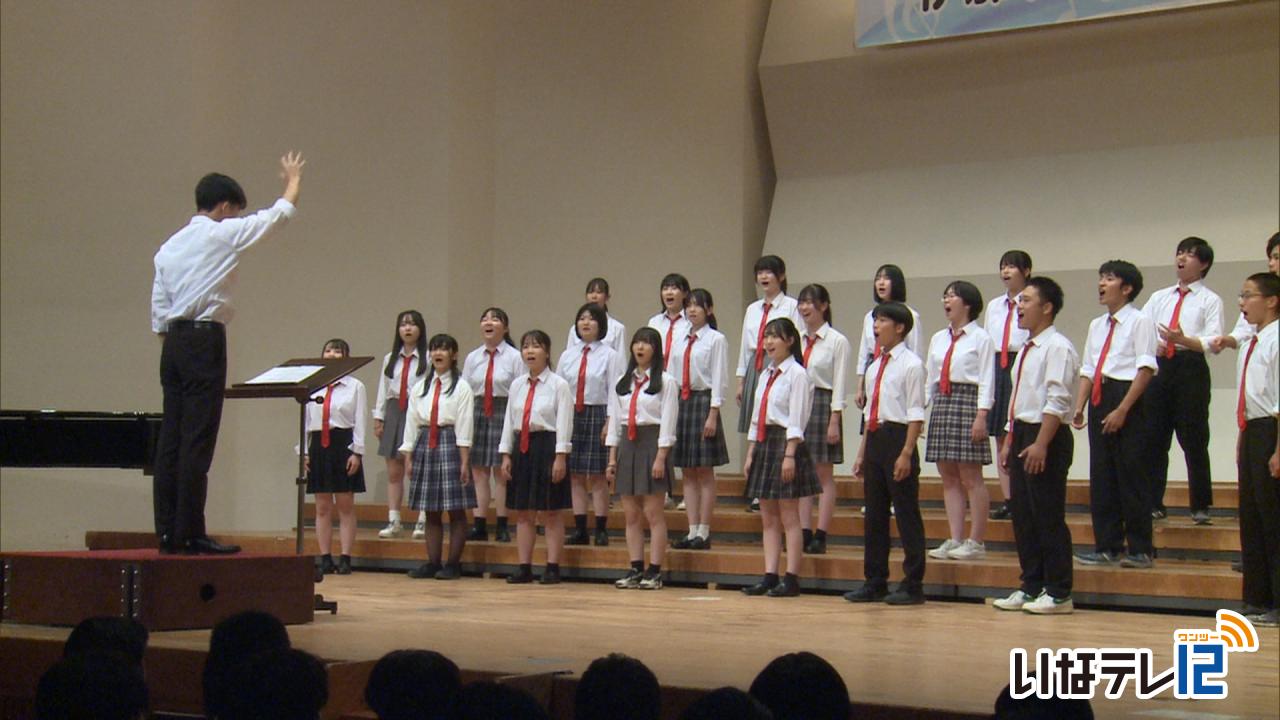

伊那北高校合唱コンクール 3年E組金賞

今年で58回目となる伊那市の伊那北高校の伝統行事、合唱コンクールが伊那文化会館で3日に行われました。

金賞には、3年E組が選ばれました。

今年の合唱コンクールでは、1年生から3年生まで、合わせて20のクラスが歌声を披露しました。

生徒たちは、日ごろの練習の成果を発揮し、息の合った歌声を披露していました。

審査の結果、「INTERRAPAX地に平和を」を歌った3年E組が金賞となりました。

第58回伊那北高校合唱コンクールの模様は来月11日から121チャンネルで放送を予定しています。

-

ドローンプログラミング研修会

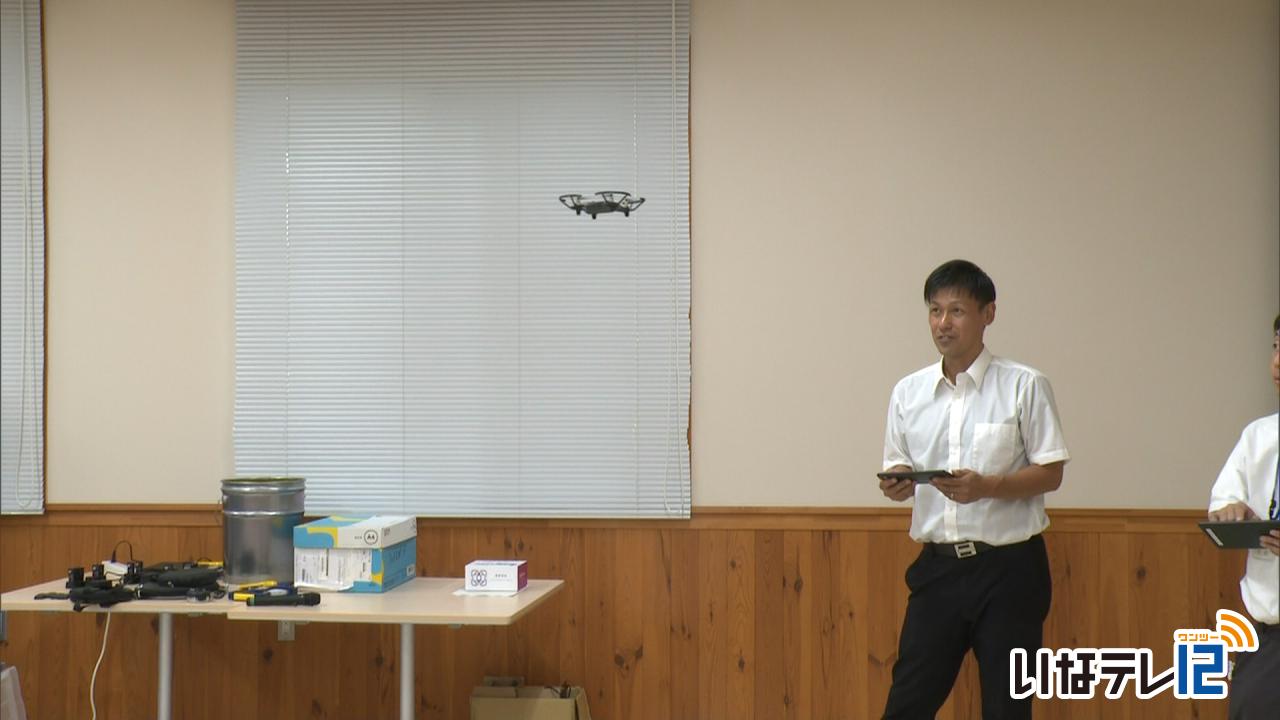

上伊那地方視聴覚教育協議会はドローンプログラミングの研修会を2日南箕輪村の長野県南信工科短期大学校で開きました。

研修会には上伊那の小中学校の教職員や企業から10人が参加し、南信工科短大講師の岡本謙さんが説明しました。

参加者は、離陸や旋回の指示をタブレット端末で入力し、小型ドローンを飛ばしていました。

研修会は、上伊那の市町村や教育委員会などで作る上伊那地方視聴覚教育協議会が、小中学校の授業に役立ててもらおうと開いたもので、今年で3年目です。

ある参加者は「プログラミングの楽しさを目で見て実感できると感じました。是非、授業に取り入れたいです」と話していました。

-

日本太鼓ジュニアコンクール長野県大会

日本太鼓ジュニアコンクール長野県大会が24日箕輪町文化センターで開かれました。

県大会には大町市や上田市などから7団体が出場しました。

大町市の源流美麻太鼓は困難な状況でも前向きに生きていこうという願いを込めたオリジナル曲「生命」を披露しました。

日本太鼓ジュニアコンクール長野県大会は日本太鼓財団長野県支部が開いたもので28回目となります。

コンクールでは松川村の信濃国松川響岳太鼓子供会が優勝し来年3月に東京都で開かれる全国大会出場を決めました。

-

いななき学舎 堀辰雄について学ぶ講演・朗読会

上伊那で活字文化の振興活動を行っている、いななき学舎による、講演・朗読会が、伊那市の伊那図書館で8月24日に開かれました。

会には、47人が参加しました。

講演・朗読を行ったのは、伊那北高校出身で、聖心女子大学の講師などを務める、文学研究者の松野志保さんです。

今回テーマとしたのは、昭和初期に活躍した小説家の堀辰雄です。

「菜穂子」「風立ちぬ」など、軽井沢を舞台とした作品を数多く残しました。

松野さんは、「当時活躍していた小説家の芥川龍之介は堀の師であり、特別な関係にあった。芥川の死は堀の作風に大きな影響を与えた」と解説しました。

いななき学舎は今年で発足20年を迎えていて、毎月伊那図書館で読書会を開いています。

-

総合学習の成果披露 伊那小フェス

伊那市の伊那小学校で、児童が総合学習の成果を発表する「伊那小フェス」が30日開かれました。

伊那小フェスでは総合学習の成果を発表する14学級のブースの他、地域の店舗や保護者有志など合わせて25のブースが出店しました。

また体育館では、楽器や音楽について取り組んでいる5年生が演奏を披露しました。

紙をテーマに学習している6年剛組は、自分たちですいた紙製品の販売や紙すき体験を行っていました。

植物を使った染色をテーマに学習している6年毅組は、子ども達一人ひとりが作品を展示し、来場者に説明をしていました。

3Dプリンターを使いモノづくりを行っている6年正組は、タブレットで描いた絵をキーホルダーにする体験や、これまで作った物を展示していました。

伊那小フェス実行委員会では、「子どもや保護者が楽しんでもらえる場を今後も開催していきたい」と話していました。

-

伊那節を後世へ 西箕輪小で講習会

伊那市の西箕輪小学校で、伊那節の講習会が開かれ、伊那節振興協会と与地伊那節保存会のメンバーから児童が踊り方をおそわりました。

30日は西箕輪小学校の3年生41人が、伊那節と与地の伊那節を教わりました。

子ども達は、振付の動作を教わると、綺麗に見えるよう、手の指を揃え、流れるように踊ると良い等のアドバイスを受けていました。

30日は参観日で保護者もいっしょに踊っていました。

伊那節は、江戸時代に権兵衛峠を越えて伊那と木曽を行き来する時にうたわれていた馬子唄で、現在では伊那まつりの定番の踊りとなっています。

伊那市では、伊那節を後世に伝えていこうと小学校での指導に取り組んでいます。

指導したメンバーは、「子ども達には、伊那節や与地の伊那節を学校や地域の行事で踊ってほしい」と話していました。

-

ダンスと音楽 アートシェア信州

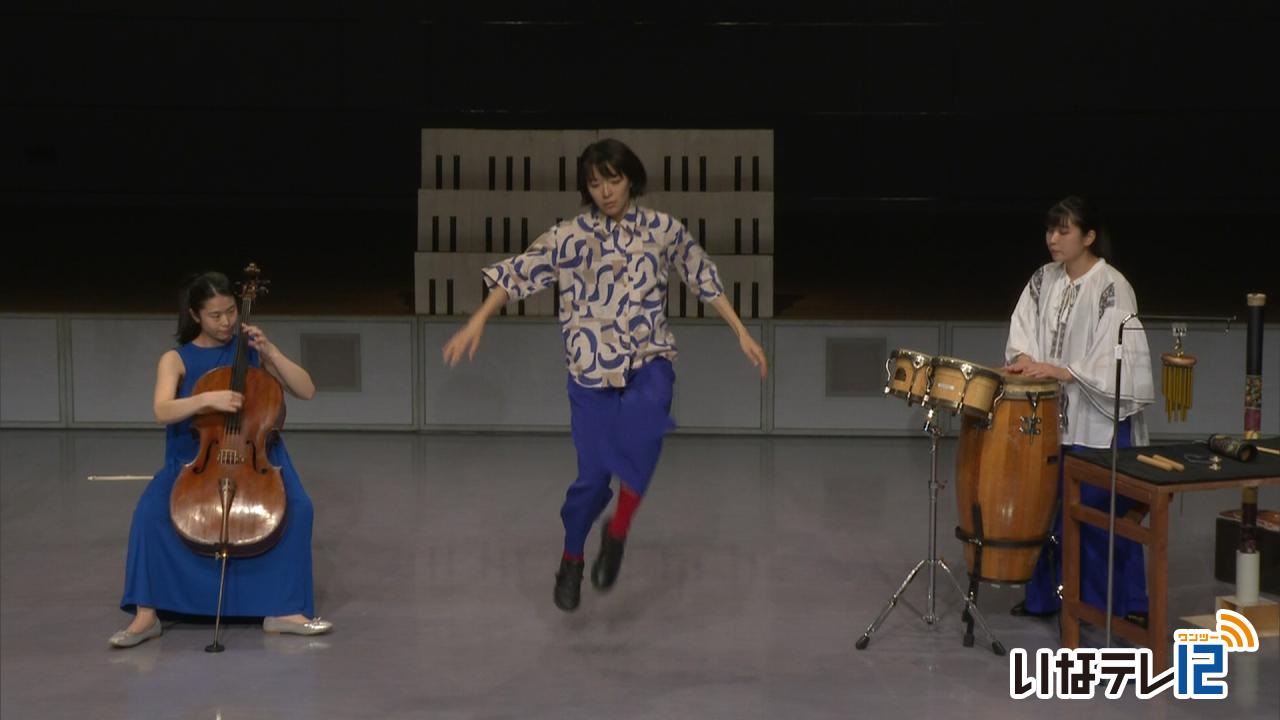

伊那文化会館などでつくる一般財団法人長野県文化振興事業団などは文化芸術への関心を高める「アートシェア信州 ダンスと音楽がつなぐ道」を今年度から来年度にかけて行います。

21日は公演に出演するアーティスト3人によるデモンストレーションが行われました。

出演するのは大町市出身のダンサーで振付家の横山彰乃さん。チェロ奏者の外山賀野さん。

長野市出身で打楽器奏者の海沼優衣さんの3人です。

アートシェア信州は2年間の事業で今年度はアーティストが県内各地の小中学校へ出向くアウトリーチを行います。

アウトリーチで行うダンスを学校や町村の関係者が体験していました。

来年度は県内4会場で公演があり、そのうち伊那文化会館は7月12日に開かれます。

主催する長野県文化振興事業団では「芸術を鑑賞する機会を増やすことで人材育成につなげていきたい。」と話していました。

-

11代目桂文治さんなど出演 伊那らくご会11月に開催

十一代目桂文治さんなどが出演する、伊那らくご会が、伊那市の坂下公会堂で、11月15日に開催されます。

8日は坂下公会堂で、伊那らくご会を主宰する「いな縁為本舗」が会見を開きました。

いな縁為本舗はらくご会実現のために結成されたチームです。

らくご会には、十一代目桂文治さん、文治さんの弟子の桂鷹治さん、紙切りの林家喜之輔さんが出演します。

浦山さんが広告代理店勤務中に、文治さんが出演するイベントを手掛けて以来交流があり、今回の出演につながったということです。

会のチケットは、坂下公会堂を含め、市内9店舗で9月1日から販売されます。

販売店は特設サイトやチラシなどから確認ができます。

前売り価格は、大人が3,000円、高校生、大学生が1,000円、小中学生は無料です。

また、坂下公会堂限定で、高校生大学生の無料優待券が配布されます。

20人限定で、学生証の提示が必要になります -

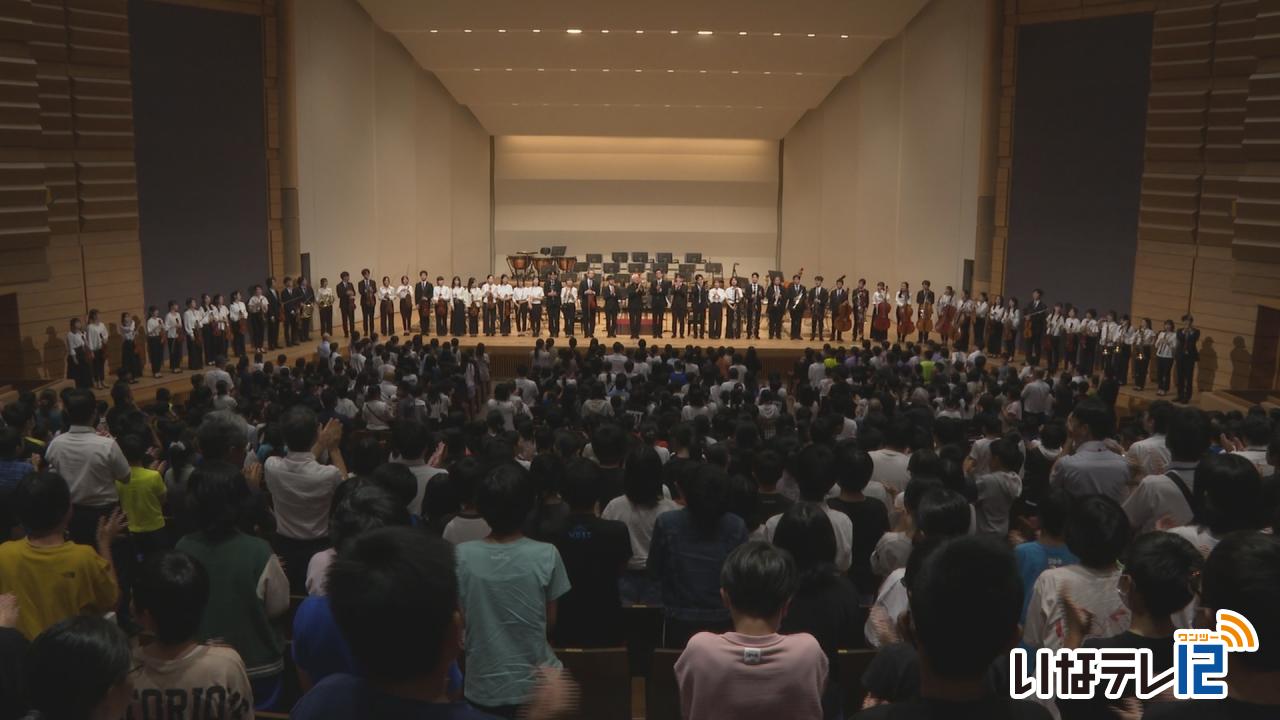

児童が小澤征爾音楽塾オーケストラの演奏を楽しむ

本格的な音楽を子ども達に楽しんでもらおうと小澤征爾音楽塾オーケストラによる音楽会が伊那市の伊那文化会館で27日開かれました。

音楽会の午前の部には上下伊那や木曽の小学校などの6年生およそ760人が招待されました。

若手音楽家による小澤征爾音楽塾オーケストラが、世界的な指揮者のカール・セント・クレアさんの指揮でベートーヴェンの「交響曲第5番」運命を演奏しました。

子どものための音楽会は、1992年の第1回フェスティバルから県内の小学生をオーケストラやオペラに招待していて、これまでに45万人が参加しています。

きょうの音楽会では、オーケストラで使用する楽器の紹介も行われました。

フルートやヴァイオリンなどの演奏家が順番に舞台に立ち演奏を披露しました。

この音楽会が伊那文化会館で開催されるのは、3年目で27日は午前と午後に公演が行われ、合わせて1600人の児童が鑑賞しました。

-

野村陽子さんの植物細密画教室 生徒の作品発表会

箕輪町出身の植物細密画家、野村陽子さんが主宰する絵画教室の生徒の作品発表会が、伊那市のかんてんぱぱホールで26日から開かれています。

会場には教室に通う、小学生から80代までの生徒の作品、53点が展示されています。

作品は、生徒が花や野菜など好きな植物を題材に、色えんぴつで描きました。

西箕輪の小学3年生米本詩羽さんはりんごとはっさくを描きました。

植物細密画教室は月に1回、かんてんぱぱガーデン内のセレクトショップ、モンテリイナの2階で開かれています。

また、かんてんぱぱガーデンには野村陽子植物細密画館があり、野村さんの作品が常設展示されています。

発表会は来月1日、月曜日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

駒ヶ岳遭難者偲ぶ 慰霊の日

26日は1913年(大正2年)に当時の中箕輪尋常高等小学校の生徒ら11人が亡くなった駒ヶ岳遭難慰霊の日です。

箕輪中部小学校では、児童が慰霊碑に手を合わせました。

今朝は、登校した児童がそれぞれに用意した花を捧げ、児童玄関前にある慰霊碑の前で手を合わせていました。

駒ヶ岳遭難は1913年(大正2年)8月26日の夜に発生しました。

修学登山で駒ヶ岳に登った箕輪中部小の前身、中箕輪尋常高等小学校の生徒や教師ら37人が、山上付近で暴風雨に遭い11人が犠牲となったものです。

箕輪中部小にある慰霊碑は、遭難者の13回忌に合わせ、学校が建てたものです。

遭難事故を後世に伝えようと、事故のあった26日の前後に慰霊の行事を行っています。

中部小では、9月3日に命の大切さを考える集会を開く予定です。

-

戦後80年平和祈念集会 大日方さん講演

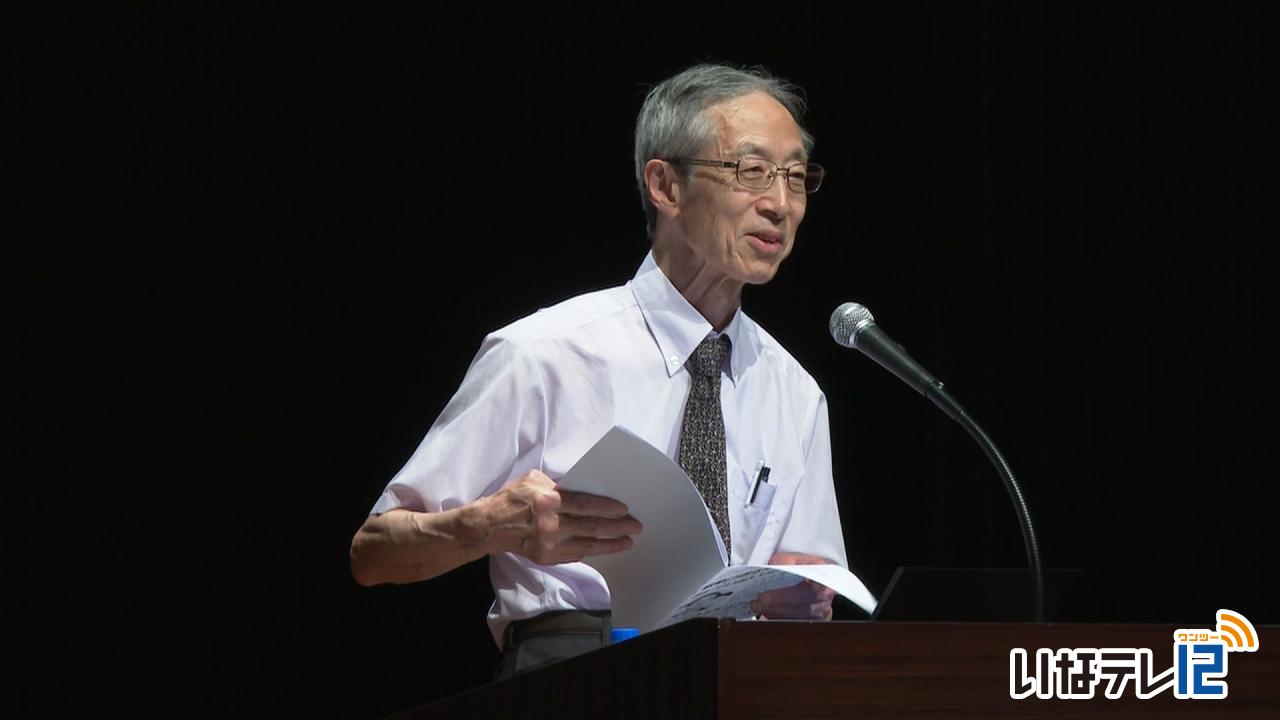

日本や中国、韓国など東アジアの視点から戦争の歴史を考える講演会が、16日に伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

講演会は、上伊那戦争展実行委員会が戦後80周年平和祈念集会の中で開いたもので、およそ150人が訪れました。

戦争の過去を平和の未来へと題し、須坂市出身で早稲田大学名誉教授の大日方純夫さんが講師を務めました。

大日方さんは2002年から日本・中国・韓国の研究者らで共同制作した歴史教材の日本側の編集を担当するなど20年以上にわたり教材づくりに携わっています。

大日方さんは、平和な未来を築くためには、力と戦争を肯定する国際観の克服や国際連帯が重要だとを訴えていました。

-

信州大学農学部 課題発見サマースクール

信州大学農学部の学生が木曽谷と伊那谷の森林・林業に学び、地域課題を考える、課題発見サマースクールが22日、伊那市西箕輪の産学官連携拠点施設Inadani seesで行われました。

サマースクールには、信州大学農学部の学生4人が参加しました。

3日間のプログラムのきょうが最終日で、林業に関わる人から話を聞きました。

フィンランドを視察した長野県林務部の職員は「森が身近にある印象を受けた。子どもたちは環境を活かした遊びと学びを実践していた」と話していました。

アカマツの葉を使ったアロマオイルの商品開発の経験を持つInadani seesのスタッフは「林業では枝葉をほとんど活用せず放置しているのがもったいない」と話していました。

サマースクールは、木曽谷や伊那谷の教育機関や市町村、長野県林務部などで構成する木曽谷・伊那谷フォレストバレーの取り組みの一環で行われました。

木曽谷・伊那谷フォレストバレーでは、今年度、民間企業のプロジェクトや高校の学習への支援など10のプロジェクトを予定しているということです。

-

夏休み終了 2学期始まる

夏休みが終わり、伊那ケーブルテレビエリア内の小中学校で21日から2学期が始まりました。

このうち伊那市高遠町の高遠小学校では、28日間の夏休みを終えた児童たちが体育館に集まりました。

下島弘子校長は「夏休みに培った力と楽しかった思い出をエネルギーにして頑張っていきましょう」と話していました。

6年生の教室では、夏休みの宿題を提出していました。

宿題はドリルや作文の他に、自由研究と読書感想文、工作を選ぶことができます。

工作を選んだ児童は、思い思いの作品を製作し、教室の外に飾っていました。

6年生は2学期に東京都への修学旅行が予定されています。

高遠小学校の2学期は、12月23日までとなっています。

この日は伊那市の16校、箕輪町の3校、南箕輪村の3校の小中学校で始業式が行われました。

-

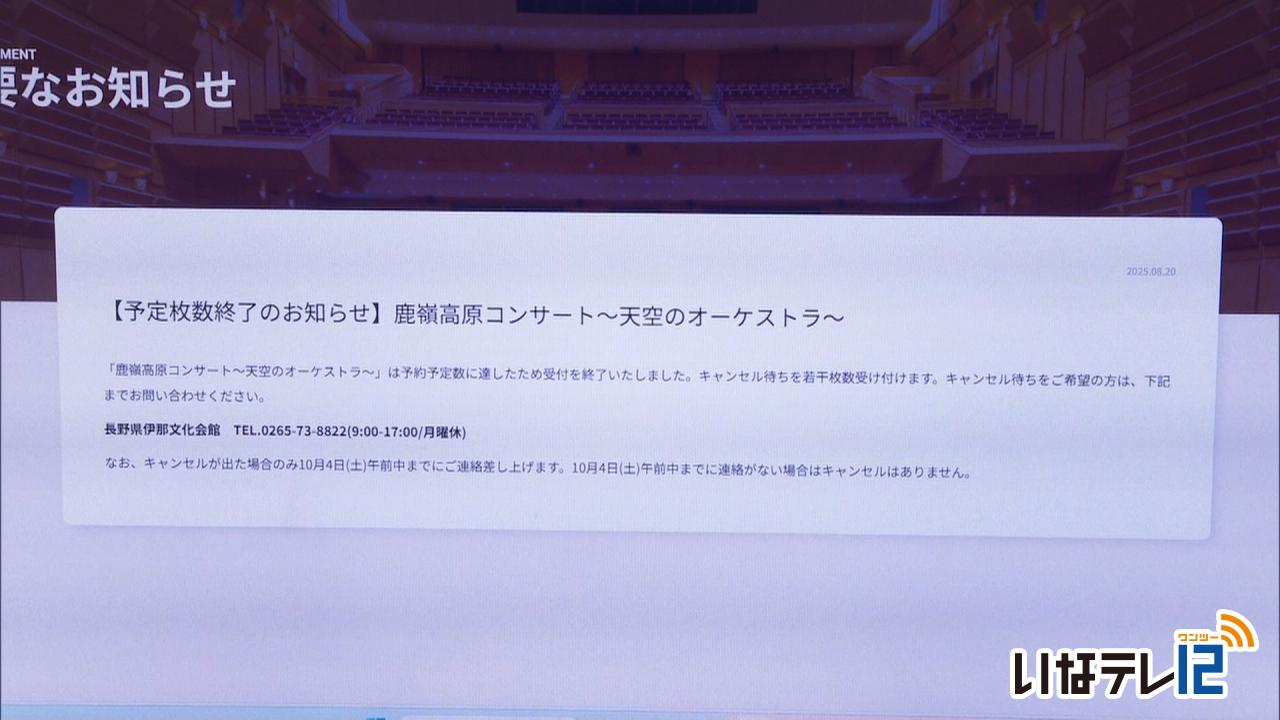

鹿嶺高原コンサート 予約が埋まる

10月5日(日)に伊那市長谷の鹿嶺高原で予定されているコンサートの予約が、開始初日で定員に達しました。

コンサートは、標高1800メートルの鹿嶺高原キャンプ場の展望台で行われます。

先着100人の事前予約が20日に始まりましたが、初日ですべて埋まりました。

鹿嶺高原コンサートは10月5日(日)に予定されています。

伊那ケーブルテレビでは、収録した内容を後日放送する予定です。

コンサートのお問い合わせは、伊那文化会館、電話73-8822までお願いします。

-

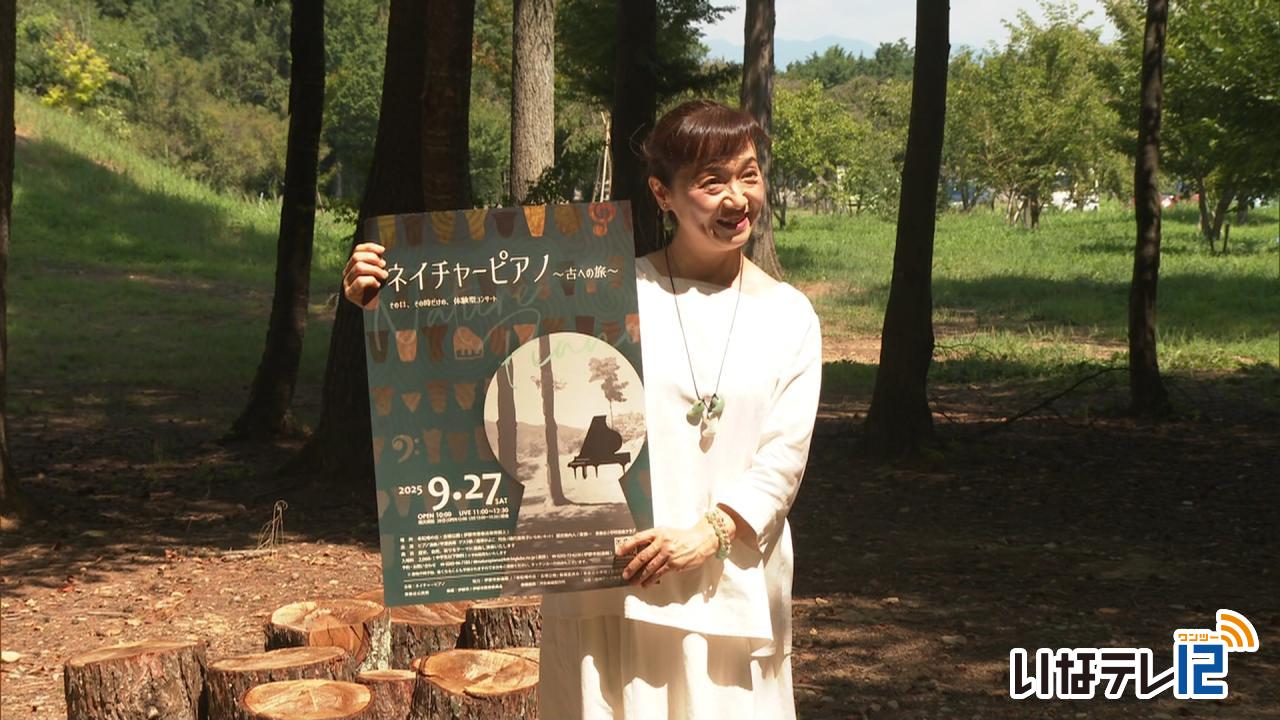

平澤真希さん9月に伊那市の老松場の丘・古墳公園でコンサート

伊那市出身のピアニスト平澤真希さんは、自然の中で演奏するネイチャーピアノコンサートを9月27日に伊那市東春近の老松場の丘古墳公園で開きます。

20日は、会場となる老松場の丘古墳公園で平澤さんがコンサートの概要を説明しました。

平澤さんは、自然と人との調和を感じてもらおうと2019年から自然の中で演奏するネイチャーピアノの活動を行っています。

今回は、地元の歴史を知ってもらおうと2015年に前方後円墳が発見された老松場の丘古墳公園を会場に開かれます。

当日は、歴史や自然、祈りをテーマにした曲などオリジナル曲も含めた10曲を演奏します。

当日は、伊那市出身のシンガーソングライター、湯澤かよこさんとのコラボ演奏や創造館の学芸員、濵慎一さんによる歴史講義も予定されています。

ネイチャーピアノコンサートは、9月27日(土)の午前11時から、伊那市東春近の老松場の丘古墳公園で開かれます。

入場料は2000円、中学生以下は無料です。

予約、お問合せは、創造館、電話72-6220で受け付けています。

-

南小河内の伝統行事おさんやり

箕輪町南小河内に伝わるお盆の伝統行事おさんやりが16日に行われました。

16日はおよそ40人がカラマツとナラで組み立てたおよそ400キロのお舟を担いで区内1.3キロのコースを巡航しました。

途中からは車輪を付けて、担ぎ手の負担軽減を図っていました。

おさんやりは南小河内地区で200年ほど前からお盆に行われている厄払いの行事で、箕輪町の無形民俗文化財に指定されています。

巡航では、おさんやりについて学んでいる地元の箕輪東小4年生がミニお舟を引っ張りました。

巡航の途中では、担ぎ手たちが輪になって唄う、よいそれ節が披露されました。

午後8時にお舟がナラの木の周りを3周し、最後に勢いをつけてゆすり、お舟を壊しました。

お舟の破片は、区民が持ち帰り、1年間厄除けとして玄関などに飾られるということです。

-

ジュニア和楽器講座 開講

子どもたちに和楽器に親しんでもらうための今年度の「ジュニア和楽器講座」が、3日から伊那市のいなっせで始まりました。

今年度の講座には、尺八に2人、三味線に1人、箏に19人の合わせて22人が参加しました。

文化庁伝統文化親子教室事業の助成を受けて伊那市が行っている講座で、今年で7年目です。

7年前に伊那市に和楽器が寄付されたことから、それを活用しようと始まりました。

8月に始まり月に1度講座を受講し来年1月に発表会を開きます。

毎年参加している子どもたちも多く、今日の箏のクラスでは早速、本番で演奏する曲に取り組んでいました。

三味線のクラスは、3年ほど前からこの講座にかよう高校生1人が受講し、できるだけ前を向いて演奏することなどのアドバイスを受けていました。

尺八のクラスでは、初めて挑戦する子どももいて、音を出すのに苦労していました。

ジュニア和楽器講座では、随時参加者を募集しているということです。(伊那市生涯学習センター 電話78-5801)

発表会は、来年1月25日に伊那市のニシザワいなっせホールで開かれる予定です。

-

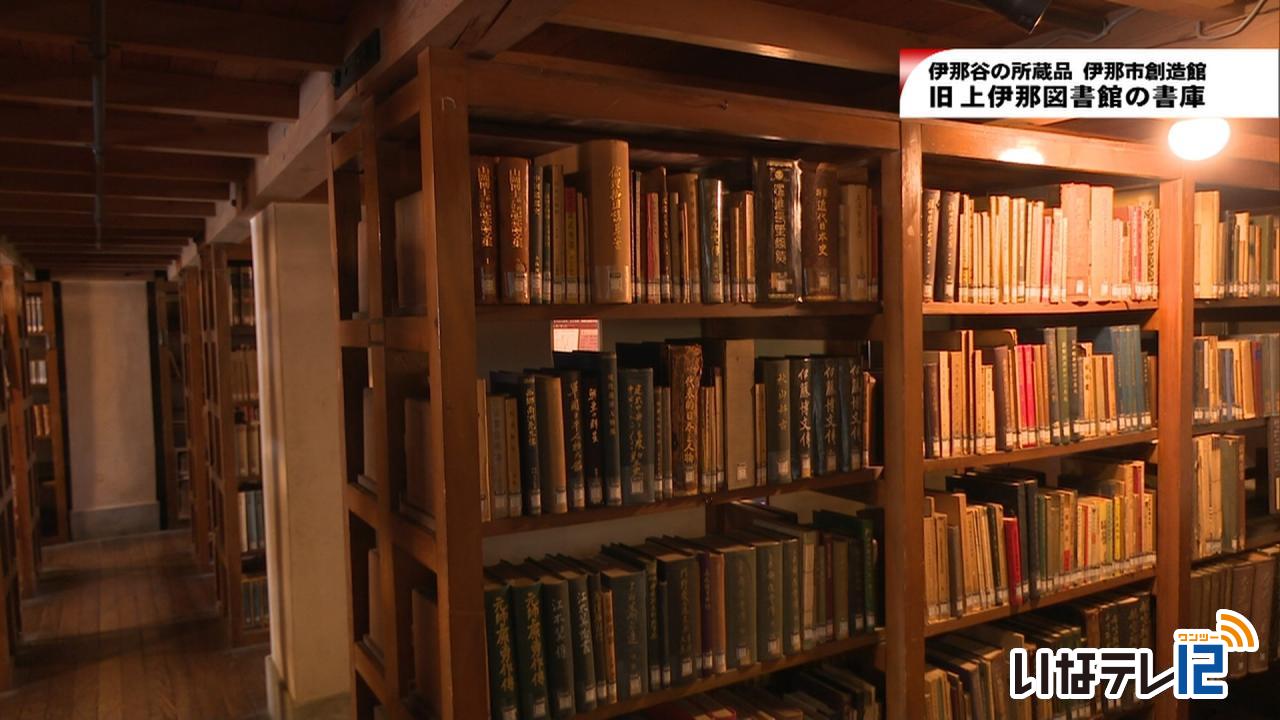

伊那谷の所蔵品~旧上伊那図書館の書庫~

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

8日は、伊那市創造館です。

「旧上伊那図書館の書庫」 -

UTパレットで23日 大学生と中高生などが語り合うイベント

上伊那出身で、帰省中の大学生と、地元の中高生や大人が語りあうイベントが、箕輪町のJR木ノ下駅前にあるUTパレットで23日に開かれます。

7日はUTパレットで、イベントを企画した大学生たちが打ち合わせを行っていました。

今回のイベントは、高校生の時にUTパレットの活動に関わっていた大学1年生6人が企画しました。信州大学、立教大学などに通っていて、現在帰省中です。

イベントでは、グループに分かれて、自分の経験や今気になっていること、興味のあることについて話をします。

交流を深めるために、一緒にカレー作りも行います。

交流イベント「わくわくミートアップ!」は、23日土曜日の午前11時半から開かれます。

参加費は無料で、まだ申し込み可能だということです。

チラシ掲載のQRコードから申し込むことが出来ます。

-

高遠高校3年生 音楽通し園児と交流

伊那市高遠町の高遠高校の生徒が7月22日に保育園実習で高遠保育園を訪れ、音楽を通して園児と交流しました。

高遠高校芸術文化コース音楽専攻の3年生9人が訪れました。

生徒たちは、幼児教育音楽の授業を選択していて、園児に楽しんでもらうための曲選びや小道具づくり、歌の練習を4月から行ってきました。

生徒と園児は手遊び歌を一緒に歌って交流しました。

ほかに、生徒による演奏と合唱で、アニメの主題歌などを披露しました。

幼児教育音楽の授業では、冬にも高遠の別の保育園で実習を行います。

222/(日)