-

土砂災害防止活動で諏訪形区の委員会 知事表彰

長年にわたり土砂災害防止活動に努めたとして伊那市の「諏訪形区を災害から守る委員会」に知事感謝状が贈られました。 8日は伊那建設事務所の高橋智嗣所長から、委員会の酒井建志副委員長に感謝状が手渡されました。 諏訪形区を災害から守る委員会は、平成18年の豪雨災害を契機に、貝付沢で広葉樹の植樹をするなどして災害に強い里山づくりに取り組んできました。 酒井副委員長は「自分たちでできる活動をしてきた。これからも活動を継続していきたいです」と話していました。 土砂災害防止の感謝状は県内で2団体に贈られました。

-

長野県公衆衛生専門学校で卒業証書授与式

伊那市荒井の県公衆衛生専門学校で卒業証書授与式が9日に行われ、18人が3年間過ごした学び舎を巣立ちました。 在校生や保護者が見守る中、卒業生が入場しました。 式では、大塚俊英校長から卒業生1人ひとりに卒業証書が授与されました。 卒業生は、歯科衛生士になるため、3年間勉強や実習に励んできました。 大塚校長は「信頼される、一目置かれる社会人として羽ばたいてください。歯科衛生士を目指して頑張ってきた日々が大きな支えになるはずです。」と話していました。 卒業生を代表して、森山絵里さんは「歯科衛生士は患者を笑顔にできる素敵な仕事だと改めて感じる。学ぶ姿勢や向上心をこれからも忘れずに努力し続けたい。」と話していました。 卒業生は、4日に国家試験を受けていて、28日に合格発表があるということです。 18人のうち、17人が県内の歯科診療所に、1人が病院に就職が決まっているということです。

-

箕輪町の老人福祉施設が相互協定

箕輪町内の医療機関や老人福祉施設など6団体7施設は、災害時に相互に連携・協力するための協定を8日に締結しました。 この日は、箕輪町役場で調印式が行われました。 白鳥政徳町長立会いのもと、協定を締結したのは、上伊那生協病院や、デイサービスセンター、特別養護老人ホームなど6団体7施設です。 去年9月に行われた箕輪町総合防災訓練の様子です。 特別養護老人ホームみのわ園から利用者20人を町内の他の福祉施設に移送する訓練が初めて行われました。 訓練の反省会で、移送に時間がかかったなどの課題や、訓練の必要性について意見が上がったことから、今回、訓練の参加施設が協定を締結することになりました。 協定により、災害時は、連絡を取り合い、情報交換を行うこと、職員の派遣、福祉車両による支援や救助救援物資の搬送を行うなどとしています。 箕輪町によると、施設が主体的にこうした協定を締結するのは県内でも例がないということです。 箕輪町では、今回協定を結んだ施設以外にも、この動きを広げていきたいとしています。

-

園児が集めたエコキャップを社協に託す

園児がエコ活動の一環で1年間かけて集めたペットボトルのふた「エコキャップ」を、箕輪町社会福祉協議会に6日、渡しました。 この日は、年長園児が町社協のボランティアグループ「リサイクル活動の会収集ボランティア」のメンバーにエコキャップを渡しました。 東みのわ保育園では、去年6月頃から月に1度ほどエコ集会を開くなどしてエコキャップを集めてきました。 全園児81人とその家族に呼び掛け、48キロのエコキャップを集めました。 リサイクル活動の会収集ボランティア代表の春日陽一さんは「小さいうちから協力してもらいとてもありがたい。少しずつでも活動が浸透していけばうれしいです」と話していました。 集まったエコキャップは地元の業者で換金し、NPO法人を通じてワクチンが発展途上国に送られることになっています。

-

伊那中央病院 今年秋に「患者支援センター」新設へ

伊那中央病院は患者の入退院時のサポートや通院に関する相談を行う「患者支援センター」を今年秋に設置する計画です。 20日、伊那中央病院運営審議会が開かれ川合博院長が来年度事業について説明しました。 患者支援センターは本館1階に設置されます。 伊那中央病院では、去年10月に完成した北棟への機能移転により一部空きスペースとなっている本館の改修計画を進めています。 患者支援センターは、これまで別々の部署で行っていた患者支援を一つの窓口に集約するもので入退院の時に必要な説明や各種の相談などを行います。 本館の改修計画では他に、小児科のリハビリを行うプレールームの設置の他、高齢者の介護ケアなど多目的利用できるよう3階西病棟のリハビリルームを拡張する予定です。 川合院長は「機能を十分に活用して医療の質の向上、患者の満足度向上に努めたい」と話していました。

-

保育園入園準備品 販売会はじまる

上伊那の障害者就労支援事業所で製作された、手さげかばんや弁当袋などの保育園入園準備品の販売会が伊那市役所で開かれています。 保育園入園準備品は、上伊那にある5つの障害者就労支援事業所の利用者が工賃アップにつなげようと、4年前から毎年製作しています。 今回販売されているものは、去年11月から利用者が手作りしました。 ほぼ一点もので、柄がなるべく同じものにならないように、東京に生地を買い付けに行くなどして種類を増やす工夫をしたということです。 販売品は、サイズや形など、どれも市内公立保育園指定の仕様となっています。 着替えや絵本を入れる手さげ袋が2,000円から、歯磨き用品を入れる袋が300円からなどとなっています。 購入したある母親は「手作りでしっかりしていて長く使えそう。子どももかわいらしい柄が気に入ったみたいでよかった。」と話していました。 保育園入園準備品の販売会は、22日まで伊那市役所1階ロビーで行われていて、時間は午前10時から午後1時までです。

-

アクセス通りを美しくしよう会 市連合衛生自治会表彰

伊那市連合衛生自治会は、多年にわたり地域の環境美化活動に取り組んだとして、伊那市御園のアクセス通りを美しくしよう会を表彰しました。 7日は、伊那市連合衛生自治会の定期総会が開かれ、その席で表彰が行われました。 自治会の竹田謙一会長から、御園のアクセス通りを美しくしよう会の小松宏代表に表彰状が贈られました。 アクセス通りを美しくしよう会は、平成12年に発足し、これまで17年間にわたり、駒美交差点から水神橋西交差点までのアクセス通りの定期的な美化活動に取り組んでいます。 沿線の地区住民100人ほどが会員となっていて、通りの美化清掃のほか、樹木帯の管理、花壇の造成などに取り組んでいます。 小松代表は、「環状北線の延伸が近々実現されると思う。ますます伊那の玄関口として磨き上げたい」とあいさつしました。 竹田会長は、「引き続きの取り組みをお願いしたい」と感謝していました。

-

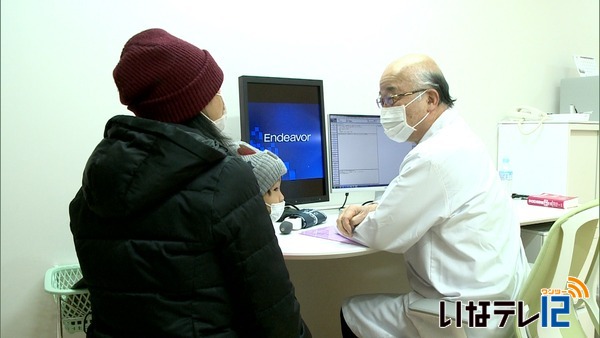

インフル 依然として警報レベル

上伊那の1医療機関当たりのインフルエンザ患者数は39.13人で、依然として警報レベルの30人を上回っています。 県の発表によりますと、上伊那の2月5日から2月11日までのインフルエンザ患者数は1医療機関あたり39.13人でした。 14日現在、伊那市・箕輪町・南箕輪村の小中学校で学級閉鎖はありません。 伊那保健福祉事務所によりますと、A型・B型ともに流行が続いているということで、引き続き手洗いやうがい、不要な外出を避けるなど感染拡大に注意するよう呼び掛けています。

-

インフルエンザ 依然警報レベル

上伊那の1医療機関当たりのインフルエンザ患者数は49.75人で、依然として警報レベルの30人を大きく上回っています。 県の発表によりますと、上伊那の1月29日から2月4日までのインフルエンザ患者数は1医療機関あたり49.75人でした。 学級閉鎖は、7日現在、伊那市の小学校で3校4クラス、中学校はなし、箕輪町と南箕輪村の小中学校はありません。 伊那保健福祉事務所によりますと、A型・B型ともに流行が続いているということで、引き続き手洗いやうがい、不要な外出を避けるなど感染拡大に注意するよう呼び掛けています。

-

「病児保育室 あるぷす」完成

伊那中央行政組合が伊那中央病院の敷地内に建設を進めていた、風邪などで保育園に預けられない子どもを一時的に預けることができる病児・病後児保育施設が完成 7日は関係者らが招かれ、内覧会が開かれました。 施設は、伊那中央病院の西側の敷地内にあります。 愛称は「病児保育室 あるぷす」です。 病児・病後児保育は、子どもが風邪などで保育園に預けられない場合に、一時的に子どもを預かります。 定員は6人で、伊那市・箕輪町・南箕輪村の1歳から小学6年生までの子どもが利用できます。 木造平屋建てで、床面積はおよそ100平方メートル、保育室が2部屋のほか感染症の子どもを隔離する観察室があり、トイレは3か所あります。 事業費はおよそ2千5百万円で、国と県の補助金を活用しています。 運営は伊那中央病院が行い、看護師が常駐します。 上伊那には、駒ヶ根市と箕輪町の2か所に病児・病後児保育施設がありますが、ニーズが高まっていることから伊那中央行政組合が建設しました。 病児保育室あるぷすは9日から利用できます。 利用料は保育園と子ども園の園児は無料、小学生などは1日3,000円です。

-

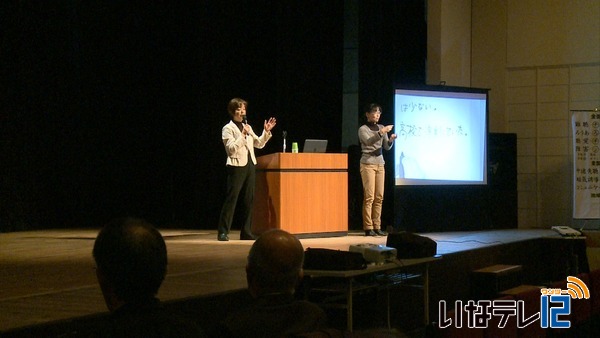

結核について理解深める

福祉関係者や病院職員が結核について理解を深める研修会が25日伊那市の保健センターで開かれました。 研修会では、まつもと医療センター中信松本病院の鈴木敏郎医師が結核の症状やその対応などについて話をしました。 鈴木医師は「日本では1日に56人が感染し6人の死者が出ていることから決して過去の病気ではない」と話していました。 また結核を疑われる患者がいたらまずレントゲンをとり異常があるかどうかを確認するよう呼びかけていました。 鈴木医師は「結核患者は貧困や孤立など社会的問題を抱えているケースが多いとして福祉関係者などの支援者が正しい知識を身につけることが大切だと話していました。 研修会は伊那保健福祉事務所が開いたもので会場には約80人が集まり話を聞きました。

-

ゆめわーく 地域住民を招き利用者と新年の茶会

伊那市御園で障がい者の就労支援を行っている多機能型事業所ゆめわーくは、地域の人を招いて新年のお茶会を24日に開きました。 ゆめわーくは去年4月に山寺の福祉まちづくりセンターから御園に移転したため、この場所で新年のお茶会を開くのは今回が初めてです。 この日は御園の住民や施設の掃除などを行っているボランティアグループ、御園あじさいの会のメンバーなどを招きました。 煎茶道方円流の日影教室のメンバーが、無病息災を願って飲む「大福茶」を入れました。 湯飲みに結び昆布と小梅をいれほうじ番茶を注ぎます。 一人一人に菓子とお茶が用意され、利用者らが味わっていました。 ゆめわーくでは、「利用者が外に散歩に出たりして顔を合わせる機会もあるので地域の人たちと交流を深めていきたい」と話していました。

-

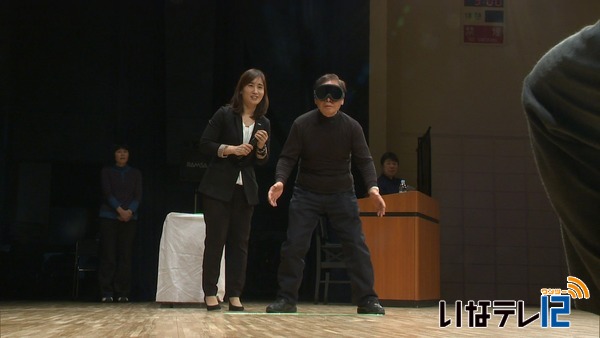

ゴールボール日本代表 安達さん講演

視覚障害者向けの団体スポーツゴールボールの日本代表選手でロンドンパラリンピック金メダリストの安達阿記子さんの講演会が、28日に箕輪町文化センターで開かれました。 福岡県出身の安達さんは、14歳の時に目の病気で右目が見えにくくなり、19歳で両目共に不自由になりました。 ゴールボールとの出会いは、23歳の時でした。 ゴールボールは、1チーム3人の団体競技で、鈴が入ったバスケットボールほどの大きさの球を転がして相手のゴールに入れるものです。 初めて出場した平成20年の北京パラリンピックでは8チーム中7位に終わりましたが、平成24年のロンドンパラリンピックでは、金メダルを獲得しました。 講演で安達さんは、競技を始めた当時のことについて「簡単にできると思っていたが、やってみると動くこともできなかった」と話しました。 講演会では、参加者がゴールボールを体験しました。 ある女性は、「音だけが頼りなので、鈴の音が近づいてくるとドキドキしました」と話していました。 講演会は、町教育委員会と町人権尊重のまちづくり審議会が開いたもので、およそ150人が安達さんの話に耳を傾けていました。

-

寄付マルシェのシンボルマークとキャッチコピー表彰式

賛同する企業から買い物をすると赤い羽根共同募金に寄付される仕組み「伊那市寄付マルシェ」を盛り上げようと、伊那市社会福祉協議会が募集していたシンボルマークとキャッチコピーが決定し、28日表彰式が行われました。 シンボルマークには、敬愛幼稚園年長の熊澤 眞秀(まほ)さんの作品が最優秀賞に選ばれました。 虹とハートが書かれた作品で、色合いや親しみやすさが評価されました。 キャッチコピーには、伊那北小学校4年生の馬場(ばば) 大和(ひろかず)君の作品が最優秀賞に選ばれました。 作品は、「わたしたちのまちやさしいな」で、シンプルで伊那らしさが出ている点が評価されました。 表彰式では、優秀賞や佳作の入賞者も表彰されました。 シンボルマークとキャッチコピーは、伊那市寄付マルシェをさらに盛り上げていこうと、伊那市在住・在学の園児から大学生までを対象に作品を募集していました。 シンボルマークには57点、キャチコピーには30点の応募がありました。 シンボルマークとキャッチコピーは、今後寄付付き商品のPRに役立てられます。

-

箕輪町で上伊那ブロックボランティア交流研究集会

上伊那のボランティア団体や福祉関係者が集まり情報交換や研修を行う、上伊那ブロックボランティア交流研究集会が箕輪町文化センターで27日に開かれました。 午前の部では、伊那市出身でNPO法人日本ボランティアコーディネーター協会代表の唐木理恵子さんが講演しました。 最初にボランティアだと思う事に丸を付けるミニワークを行いました。大雪が降ったので隣の高齢者宅の雪かきをしてあげた、駅で迷っている視覚障害者を出口まで案内した、息子のサッカーチームに頼まれてコーチをしているなど、10の事例が紹介され、参加者が丸をつけました。 唐木さんは、例としてあげたものは全てボランティアである事を説明し、「組織に所属していなかったり正式にお願いされていなくても、何か問題や課題を見つけて行動する事は全てボランティアです。気づいた事があればひと声かけて一歩を踏み出す事が大切です」と話していました。 このほか、箕輪町の元保健補導員でつくる「劇団メタボ」が寸劇を披露しました。 災害時の避難所を舞台に一人の主婦が被災者の悩み相談に応じる活動を続け全体の雰囲気がよくなっていくというストーリーです。 交流研究集会は、上伊那8市町村の社協などが開いたもので、会場には約300人が集まりました。

-

高校生が高遠城址公園の危険か所などを報告

伊那市高遠町の高遠高校福祉コースの2年生は、高遠城址公園を訪れる高齢者や障害者のために段差や危険か所位置などを示したマップを制作しています。 26日は、これまでの調査結果を伊那市の職員に報告しました。 26日は、福祉コースの宮川拓己さんと小沢菜々さんが高遠町総合支所を訪れ、有賀明広総合支所長らに調査結果をもとに改良が必要な場所を報告しました。 生徒たちは、高遠城址公園を訪れるお年寄りや障害者に安心して桜を楽しんでもらえるよう福祉マップを制作しています。 去年の春から秋にかけ、弱視ゴーグルや車いすを使って園内を調査してきました。 生徒は「大型バス専用駐車場は舗装をしていないので、車いすでの通行が難しい」「本丸付近では段差が見えにくい場所にあるので注意が必要だ」などと報告していました。 有賀総合支所長は「高遠城址公園は国の史跡に指定されていて、修繕が難しい。そういった場所はボランティアとして関わっていただければありがたい」と話していました。 福祉マップは来年度中の完成を目指すということです。

-

ねんりんピック入賞者表彰

2017年12月駒ケ根市で開かれた信州ねんりんピックの「長野県高齢者作品展」で、上伊那からは17人が入賞しました。 26日は伊那市の伊那合同庁舎で賞状授与式が行われました。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では5人が入賞しました。 彫刻の部では、伊那市の宮脇智明さんが長野県知事賞を受賞しました。 手工芸の部では伊那市の保科文夫さんが長野県長寿社会開発センター理事長賞、南箕輪村の堀喜夫さんが長野県共同募金会会長賞、伊那市の野澤伊代子さんが奨励賞を受賞しました。 写真の部では伊那市の鹿野茂子さんが奨励賞を受賞しました。 彫刻の部で長野県知事賞を受賞した宮脇さんは、「今回の受賞を励みに、気合を入れてこれからも彫り続けたいです」と話していました。 信州ねんりんピックの高齢者作品展には、全県から257点の作品が出展されました。

-

伊那市寄付マルシェプロジェクトに十字屋リース

企業が、赤い羽根共同募金への寄付金付きの商品やサービスを販売する「伊那市寄付マルシェプロジェクト」。 新たに伊那市荒井で介護用品の販売やリースなどを行う十字屋リース株式会社南信営業所が加わり11日、市内で調印式が行われました。 11日は十字屋リースの上嶋徳久常務と、伊那市共同募金会の伊藤隆副会長がパートナーシップを結ぶ覚書に調印し協定を取り交わしました。 十字屋リースは松本市に本社を置き、伊那市荒井に南信営業所があります。 介護用品の販売やリースなどを行っていて、4月1日以降、伊那市内の新規契約1件につき100円を寄付する事にしています。 上嶋常務は「人と人とのつながりを大切に、少しでも力になれたらうれしいです」と話していました。 伊藤副会長は「多くの企業の皆さんに協力頂き、地域福祉の充実を図っていきたい」と話していました。 このプロジェクトは2016年に始まりました。 これまでに11事業所が賛同していて、今年度の寄付金は11日現在、5210円となっています。

-

子どもの自立支援について市長と懇談

不登校や引きこもりの子どもの自立支援に取り組むNPO法人「子ども・若者サポートはみんぐ」は、白鳥孝伊那市長と12日懇談しました。 12日は伊那市のコミュニティカフェ・セジュールで「市長と語りた伊那」が開かれ、はみんぐのスタッフ12人が自立支援について市長と懇談しました。 NPO法人こども・若者サポートはみんぐは、広域通信制のさくら国際高校の伊那学習センターや、セジュールの運営を行っています。 伊那学習センターには現在31人の生徒が在籍しています。 上田市にある本校へのスクーリングが必要で、その負担軽減や生徒に合わせた独自のカリキュラムを組めるようにしようと、はみんぐは伊那学習センターのキャンパス化を目指しています。 スタッフは、「子どもたちがいつでも集まれる場所が必要」「ボランティアの人材バンクのようなものがあるとよい」などと要望していました。 白鳥市長は、「人材の確保については、市民大学の卒業生に協力を呼び掛けられるのではないか」と答えていました。

-

西箕輪診療所が開所 診察始まる

伊那市西箕輪に完成した西箕輪診療所が開所し診察が5日から始まりました。 5日は井上憲昭所長らがテープカットで開所を祝いました。 西箕輪診療所は伊那市とJA上伊那が建設を支援しJA長野厚生連が運営します。 これまでの伊那市国保西箕輪診療所にかわり造られたもので内科や小児科など7つの診療科があります。 西箕輪診療所は一般的な病気の治療のほか通いながらリハビリテーションを行うための機器が備えられています。 ほかにはCT検査やX線撮影などができる医療機器も完備されています。 診察は月曜日から金曜日と第一第三土曜日の午前中で整形外科と日帰り人間ドックは4月からとなっています。

-

西箕輪診療所閉所式

伊那市西箕輪の医療を69年間支えてきた西箕輪診療所の閉所式が28日行われ、その長い歴史に幕を下ろしました。 伊那市国保西箕輪診療所は、昭和23年に当時の西箕輪村が診療を開始し、これまでに、13人の医師が携わりました。 平成25年からは2人の医師が交代で診療にあたってきました。 JA長野厚生連が運営する新しい西箕輪診療所がこのほど完成したことを受け、伊那市営の診療所は閉所することになりました。 5年間診療に携わった石田 正夫医師は、「無事に勤めを果たすことができた。西箕輪の皆さんの健康と幸福を祈りたい」 10年間携わった鈴木 貴民医師は「尊敬する前任の医師の思いをつぶしてはならないと思いやってきた。新しい診療所ができたことはありがたくうれしい」と話していました。 白鳥孝伊那市長は、「地域の方々、医師・スタッフの皆さんに支えられて続けることができた。新しい診療所にいい意味でバトンタッチできた」と感謝していました。

-

サンタ姿で交通安全呼びかけ

伊那市東春近交通安全協会の会員は23日、サンタクロースの衣装で交通安全を呼びかけました。 この日は、午後4時から地区内の交差点で「サンタが交通安全をプレゼント作戦」と銘打って、信号待ちの車にチラシや夜光反射材などを手渡しました。 これは、年末の交通安全運動にあわせ、夕暮れ時の事故防止を呼び掛けようと初めて行われました。 アイデアを出したのは会長の原雄一さんです。 原さんは、「この時期ならではの恰好で安協活動に少しでも理解をしてもらい、交通安全へ意識を高めてもらいたいです」と話していました。

-

西箕輪診療所 竣工式

伊那市の西箕輪公民館の跡地に建設が進められていた西箕輪診療所が完成しました。 西箕輪公民館跡地に建設された西箕輪診療所です。 鉄骨造の平屋建てで、延床面積はおよそ780平方メートルです。 JA長野厚生連が建設と運営を行い、常勤1人、非常勤7人の医師が診療にあたります。 診療科目は、内科や神経内科、消化器内科、小児科、泌尿器科、リハビリテーション科の6つで、診察は月曜日から金曜日と第一・第三土曜日です。 総事業費は4億円で、伊那市が半分の2億円を補助した他、当面の間、土地を無償提供します。 22日は、診療所の関係者や市、地域住民など70人が完成を祝いました。 JA長野厚生連の社浦康三理事長は、「地域の人達が安心して健康で暮らせられるよう、医療サービスを提供していきたいです」と話していました。 新しい西箕輪診療所は、来年1月5日に開所します。 4月からは整形外科の診療と日帰り人間ドックを始める予定です。

-

蜜ろうでつくった来年の干支「戌」の置物を寄贈

伊那市御園の小松養蜂園は、来年の干支「戌」をモチーフにした蜜ろうの置物を19日、障がい者社会就労センターの利用者に贈りました。 この日は、小松養蜂園の小松実治さんが福祉まちづくりセンターを訪れ、蜜ろうの置物を手渡しました。 伊那市社協の多機能型事業所「ゆめわーく」で養蜂園の巣箱の組み立てを行っていることが縁で、10年以上前から置物をプレゼントしています。 型に蜜ろうとクレヨンを溶かし入れて、形が崩れないように冷やして固められています。 今年はおよそ250個を作り、このうちの120個を伊那市社協の3つの施設に40個ずつ贈りました。 利用者は、「毎年楽しみにしています。かわいい形で飾りたい。」と話していました。 この後、小松さんとゆめわーくの利用者が伊那市役所や伊那合同庁舎を訪れ、蜜ろうの置物を届けたということです。

-

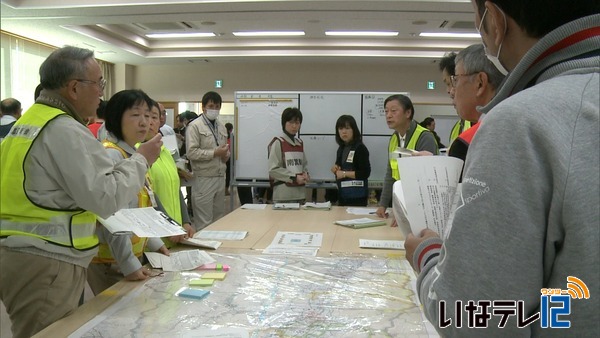

災害ボランティアセンター開設運営訓練

大規模災害時にボランティアの拠点となる災害ボランティアセンターの開設・運営訓練が箕輪町の地域交流センターで17日、行われました。 訓練は、大規模災害時に被災者のニーズに合わせたボランティア活動を円滑に行えるよう、箕輪町社会福祉協議会などが開いたものです。 訓練には、町社協の職員や住民あわせて60人が参加し受け入れから現地派遣までの流れを確認しました。 震度6弱の地震が発生したことを想定し、町社協が今年4月につくった設置・運営マニュアルをもとに行われました。 地震発生から3日後に災害ボランティアセンターを開設したとの想定で、参加者は、運営側とボランティア側に分かれ訓練を行いました。 受付を済ませたボランティア役は、物資の調達、屋外や屋内の片付けなど被災者の困っていることが張り出された表を見て、出来そうだと思うところに名前を張りました。 その後、グループを作り注意事項や地図で場所などを聞いて、必要な資器材のイラストが書かれたカードを持って現場へ出かけていきました。 運営側は、寄せられた困りごとを聞いてまとめていました。 箕輪町社会福祉協議会では、訓練で出された意見をマニュアルに盛り込んでいきたいとしています。

-

男と女ネットワーク協議会 古布を寄付

伊那市男(ひと)と女(ひと)ネットワーク協議会では、ボランティア活動の一環として会員などから集めた古布を15日、伊那市社会福祉協議会に寄付しました。 15日は、ネットワークを構成する6団体の代表などが、集めた古布を伊那市社会福祉協議会の伊藤隆会長に手渡しました。 古布の寄付は12年前から毎年行われています。 各団体が会員に声をかけ、タオルやシーツなど木綿の布およそ58キロが集まりました。 古布は、市社協が運営する高齢者福祉施設に届けられ、介護に役立てられています。 伊藤会長は、「利用者が安心して暮らせる環境を作っていただいている。 大事に使わせていただきたい」と話していました。

-

柿木邦夫さん 厚生労働大臣表彰を受賞

長年に渡り老人クラブの発展に尽力したとして、伊那市高遠町東高遠の柿木邦夫さんが、厚生労働大臣表彰を受賞しました。 12日は、柿木さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。 元中学校の教師だった柿木さんは、平成8年から4年間、東高遠地区高齢者クラブの副会長を務めました。 その後会員の高齢化が進み休会となりましたが、地区の高齢者に呼びかけ、平成17年に会長としてクラブを復活させました。 平成19年からは東高遠地区社協を設立し会長となったほか、平成20年から現在までは、伊那市高齢者クラブ連合会の副会長を務めています。 今回は、長年に渡り老人クラブの発展に尽力したとして、厚生労働大臣表彰を受けました。 柿木さんは、「楽しくやることをモットーにやってきた中で、相談相手になったり心が打ち解けられる交流を心掛けてきた。」と話していました。 県内で表彰を受けたのは、柿木さんのみとなっています。

-

大規模災害時の医療の連携を確認する訓練

上伊那医師会や市町村などで組織する上伊那地域包括医療協議会は、大規模災害時の医療の連携を確認する訓練を10日、伊那市の上伊那広域消防本部で行いました。 訓練は、伊那谷断層帯を震源とする震度6強の地震が発生したとの想定で行われました。 協議会のマニュアルでは、震度6弱以上の地震が発生した場合、広域消防本部に上伊那医師会長を本部長とする上伊那地域災害医療本部を設置することになっています。 消防や病院、市町村ごとに分かれて、ホワイトボード上で負傷者を現場から病院まで搬送する流れを確認する机上訓練を行いました。 現場にいる消防隊員は、負傷者のけがの重症度を色で分けるトリアージを行います。 重症度が高い「赤色」にわけられた患者は、伊那中央病院に搬送されます。 協議会は、上伊那医師会や上伊那歯科医師会、市町村、医療機関などで組織します。 昨年度マニュアルの見直しを行い、今回はこれまでより人数を増やして訓練を行いました。 協議会では今後、消防との密接な連携が重要になるということで、合同の訓練を実施していきたいとしています。

-

障害者施設の利用者の作品並ぶ 「第3回ぽかぽかアート展」

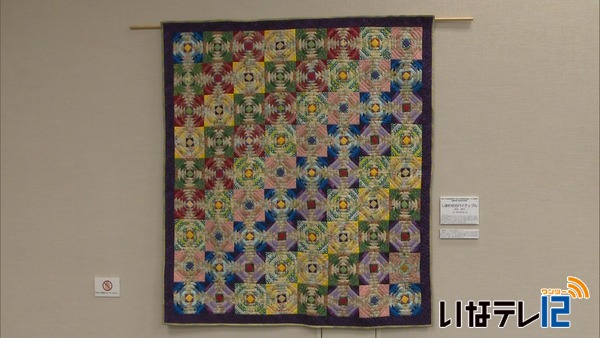

南信地域8つの障害者施設の利用者が制作した作品が並ぶ「第3回ぽかぽかアート展」が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。 会場には、絵画や手芸、書道などおよそ110点が並んでいます。 ぽかぽかアート展は、個性豊かな表現方法を感じてもらおうと開かれていて、今年で3回目です。 会場では、9月に安曇野市で開かれた長野県障がい者文化芸術祭で入賞した作品も展示されています。 こちらは、伊那市の田中賀代さんが制作したパッチワークキルト作品で、手工芸部門で最優秀賞を受賞しました。 大好きだというパイナップルを題材に、8か月間かけて制作したということです。

-

買い物支援地域づくり考える

高齢者を中心とする買い物弱者の支援について考えるネットワークの今年度の会合が昨夜、伊那市役所で開かれました。 29日夜は、市内全域から、区長や民生委員、地域社協の関係者など90人ほどが参加しました。 会合では3つの分科会に分かれて話し合いが行われました。 買い物ニーズについて検討した分科会では、自分で品物を見て買い物を楽しみたいお年寄りが多いとの声が上がっていました。 また、民間事業者が参加してノウハウを学ぶ分科会では、早期退職し来月から長谷地域を中心に移動スーパーを始める中山(なかやま)勝司(かつし)さんが話題を提供しました。 事業を始めるにあたり、長谷地域の600戸を回り、うち100戸が登録を希望したということです。 中山さんは、「長谷地域は家と家が離れていて移動距離が長い。できれば高遠町の困っている地域も回りたかったが需要が多くて対応しきれない」と話していました。 コーディネーターを務めた流通経済研究所の折笠 俊輔さんは「高遠長谷は移動販売を求め、竜西地区は、買い物には行けるが荷物が重くて自宅まで運べないという声がある。地域ごとニーズが異なるので、様々な支援を展開できるとよい。」と話していました。 買い物支援地域づくりネットワークは、伊那市社会福祉協議会が呼びかけ、関係者が連携し、具体的な方法論を考えニーズを整理しようと、平成27年度に発足しました。 当初は、課題を抱える地域の関係者が集まり開かれていましたが、今回は、市内全域から参加者を募りました。

122/(木)