-

あすから新年度 新規採用職員入組式

また、4月1日からの新年度を前に、JA上伊那では、平成29年度採用職員の入組式が、31日、伊那市狐島の本所で開かれました。 式の始めに全員で、JA綱領を斉唱しました。 今年は、例年並みの21人が新規に入組しました。 内訳は、男性16人、女性5人で、大卒が18人、高卒が3人です。 御子柴茂樹組合長から辞令を受け取りました。 御子柴組合長は、「グローバル化や少子高齢化で非常に厳しい状況だが、なくてはならないJAとなるため、若い力・若い発想で取り組んでもらいたい」と呼びかけました。 新規採用職員を代表して、伊那市中央出身の宮下 三広さんは、「農業情勢の厳しさ、課題を踏まえ、地域のより良い暮らしを追求するため、勉強・実践を全力で行いたい」と誓いの言葉を述べました。 新規採用職員は、3月中に2週間の研修を受けて、入組式に臨みました。 なお、新規採用職員は、3日から、金融・営農・共済などぞれぞれの配属された部署に分かれて仕事を開始します。

-

馬で木材を搬出 林業技術講習会

間伐した木材を、馬を使って搬出する林業技術の講習会が、23日、伊那市のますみヶ丘平地林で開かれました。 馬に専用の器具を付けて、木材を固定し、搬出します。 馬で木材を搬出する「馬搬(ばはん)」という技術です。 昭和40年代までは当たり前に見ることができた里山の風景だということです。 23日は、間伐材を有効に活用してもらおうと、上伊那地方事務所が、一般向けの講座を開き、中南信から60人ほどが参加しました。 伊那市高遠町山室で馬を使った農業に取り組んでいるうまや七(しち)福(ふく)の横山 晴樹さんが、馬搬技術を披露しました。 横山さんの飼育する雄の馬「ビンゴ」は12歳で、体重は450キロほどです。 体重と同じほどの重さの木材を運ぶことができるということです。 横山さんは、林業関係者からの依頼や、イベントなどで馬搬を行っています。 参加者は馬の飼育費や、必要な機材などについて質問していました。 主催した上伊那地方事務所では、「住民が森林の整備をすることが少なくなっている。伐採した木材を搬出して活用してもらい、山を守る動きにつなげていきたい」と話していました。 なお、この日は、馬搬以外に、ロープウインチを使った搬出の実習も行われました。

-

アツモリソウ培養「効率的に」 松田南信が上農に機器を寄贈

南箕輪村の上伊那農業高校バイテク班では、県の認定を受け、絶滅危惧種に指定されているアツモリソウの保全活動に取り組んでいます。 そのバイテク班にこのほど、温度などを効率的に管理することができる研究用機器が寄贈されました。 17日は、バイテク班の生徒と長野県・寄贈した松田南信株式会社が参加して式が行われ、機器がお披露目されました。 電機メーカー「日立」の商品を取扱う、松田南信では、アツモリソウの保全に取り組む上農高校・長野県と「生物多様性保全パートナーシップ協定」を、1月に締結しました。 今回の寄贈は、その協定に基づいて行われました。 寄贈されたのは「インキュベーター」と呼ばれる機器で、温度や光の照射などを精密管理することができます。 松田南信の神田昭夫常務は「苦労をしていたので、インキュベーターを使ってより効率的に研究をしてもらいたい」と話していました。 上農バイテク班の西條雄真班長は「これまでよりも多くのアツモリソウの培養を試すことが出来るようになる。これからの研究が楽しみです」と話していました。 現在バイテク班では、フラスコ内での苗の培養には成功していますが、フラスコから出した時に温度変化などで死んでしまう個体数が多いのが課題となっています。 今後はインキュベーターを活用し、より効率的に研究を進めていきたいとしています。

-

箕輪町の県天然記念物の樹木保存へ

長野県の天然記念物に指定されている箕輪町中曽根のエドヒガンと木下のケヤキの保存作業が現在行われています。 16日は、中曽根のエドヒガンザクラで作業が行われていました。 エドヒガンは、木の高さは13メートル、根元の周囲は8.2メートルあり、樹齢の推定は千年です。 平成15年度の作業から13年が経過し、補修や処置が必要となったため今回作業が行われました。 幹の空洞部分はモルタルで閉鎖されていましたが、それを取り払い、根が伸びるのを助けるほか、剪定や支柱の設置などを行います。 県と箕輪町の補助金を受けて所有者が実施するもので、町内の保存樹木を診断している樹木医の粂野 勝さんが作業計画を立て、飯田市の造園業・伍福園が実施しています。 木下北保育園内にある推定樹齢千年のケヤキも今回作業を行う予定です。 県天然記念物の保存作業は、20日までを予定しています。

-

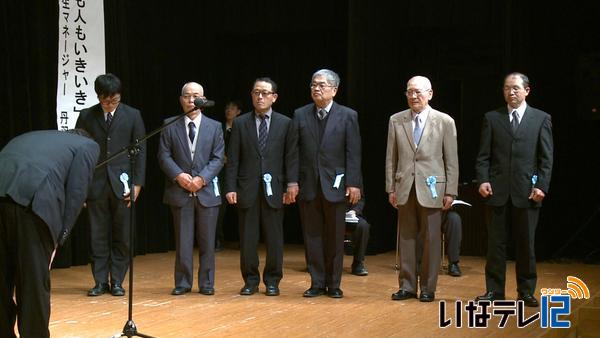

ファーマーズの集い 功績者を表彰

上伊那8市町村の農業委員が集まるファーマーズの集いが2月27日JA上伊那本所で開かれ、農業の発展に功績のあった3人と3団体が表彰されました。 上伊那農業委員会協議会の堺澤豊会長から、表彰状が手渡されました。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市手良の酒井敏明さん、 美篶の春日満男さん、 箕輪町長岡の柴節子さん 南箕輪村の農事組合法人まっくんファームの3人と1団体です。 美篶地区の会長を務め荒廃農地の解消に取り組んだ春日さんは、「地域の農業の活性化を願って活動してきた。これからも体力の続く限り尽力していきたい」と受賞者を代表して謝辞を述べました。 集いでは、上伊那農業高校畜産班が鹿肉を使った加工品開発について発表しました。 会場には農業委員や関係者およそ200人が訪れ、高校生の取り組みに耳を傾けました。

-

今年度松くい虫被害 上伊那北部で増加

松枯れを引き起こす松くい虫の被害は、今年度、上伊那北部地域で増えています。 10日は、上伊那地方松くい虫防除対策協議会が、伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、去年12月末現在の被害状況が報告されました。 被害量は、前年度の同じ時期に比べて、上伊那全体ではおよそ200立方メートル増えています。 特に北部地域で被害量が増えていて、伊那市では前年度の同じ時期に比べておよそ500立方メートル多い2,627立方メートル、箕輪町ではおよそ100立方メートル多い、552立方メートルとなっています。 南箕輪村は65立方メートル少ない391立方メートルとなっています。 上伊那地方事務所林務課では、「これまでに引き続き、各市町村と連携をとって被害拡大対策に取り組んでいきたい」と話していました。 協議会では、来年度も今年度同様、予防や駆除、森林整備を行っていくほか、広域的な防除対策を検討・実施していくことが報告されました。

-

信州そば発祥の地 伊那そば振興会認証制度4月から開始

高遠の在来種そば復活に向け取り組む伊那そば振興会は、信州そば発祥の地「伊那」を広くPRするため、各そば店を認定する制度を4月1日から始めます。 28日は伊那市役所で定期総会が開かれ、今年度の取り組みや来年度の事業計画が示されました。 会では、信州そば発祥の地 伊那が広く認識されることを目指し、「信州そば発祥の地 伊那そば振興会認証制度」を4月1日から始めます。 認定の基準は、伊那そば振興会に加入していることを前提に、 ①上伊那産のそば粉を使用していること ②手打ちで提供していること ③「信州そば発祥の地 伊那」を広くPRしていることです。 認定店には、認定書とのぼり旗が交付されます。 会では他に、これまで「高遠の在来種」としていたそばの名前を「入野谷在来」にすることが承認されました。 入野谷在来は今年度、100グラムの種から18キロ収穫できました。 来年度は耕作地を広げ、より多くの収量を目指して栽培に取り組むということです。

-

信州大学農学部 ジャムの販売はじまる

南箕輪村の信州大学農学部の学生が実習で作ったジャムの販売が、28日から始まりました。 ジャムを作ったのは、植物資源科学コースの2年生50人です。 実習で栽培した果物を加工し、ジャムにしました。 今年初めて販売する「ウメモモ」は、糖度が高くさっぱりとした味に仕上がっています。 ナイアガラやヤマブドウなど、ぶどうを使ったジャムは、濃縮にこだわり濃い味に仕上がっています。 ジャムは10種類、およそ1万個用意されますが、人気のものは1か月以内で売り切れるということです。 価格は1個330円から500円です。 信大農学部では「おいしいジャムが出来たので多くの人に食べてもらいたい」と話していました。 ジャムは生産品販売所で購入でき、平日の午前8時45分から午後5時までとなっています。

-

信大生と伊那市長が意見交換

南箕輪村の信州大学農学部の学生と伊那市の白鳥孝市長との談話会が14日開かれ景観や農業などについて意見を交わしました。 14日は、信州大学農学部のゆりの木で開かれ、学生11人と白鳥市長や担当職員5人が出席しました。 始めに、研究室の取り組みが紹介されました。 食品化学の研究室は、大学院生で市職員の早川佳代さんが伊那市民を対象とした食事調査について発表しました。 調査は市内に住む18歳から84歳の男女合わせて2019人を対象に行ったものです。 早川さんは「伊那市は魚介類や肉類といった副食からの塩分摂取量が多い。地域や年代に合わせた指針の作成が必要だ」と話していました。 この後の意見交換で学生からは「酪農や畜産に力を入れて欲しい」「伊那谷の良いところを発信してほしい」などの要望が出されていました。 白鳥市長は「酪農も大事な産業として力を入れたい。日本を支える地域になるよう伊那谷を発信していきたい」と話していました。 談話会は、地域の魅力の再発見と若者の力でこの地域を支えあうきっかけづくりの機会にしようと行われていて今年で4年目です。

-

ラナンキュラス 出荷最盛期

伊那市美篶の花卉農家丸田旭雄さんのハウスでは、冬の花「ラナンキュラス」の出荷が最盛期を迎えています。 丸田さんのハウスでは、黄色やピンク、赤など、色鮮やかなラナンキュラスが花を咲かせていて、きょうは、丸田さんが1本ずつ丁寧に摘み取り作業をしていました。 ヨーロッパ原産の「ラナンキュラス」は、比較的寒さに強いことから、この時期に出荷の最盛期を迎えます。 上伊那地域では、主力品種の「トルコギキョウ」の生産時期が終わる10月頃から春までの期間に栽培されています。 丸田さんのハウスでは、これまでのものに比べて色が豊富な上伊那のオリジナル品種を、去年から育てています。 丸田さんは「色も鮮やかだし、花がかわいらしい。上伊那の気候にも合っている花だと思うので、今後期待できる」と話していました。 ラナンキュラスの出荷作業は、3月末頃まで行われるということです。

-

南ア食害対策 継続の必要性訴える

今年取り組み10年目を迎える「南アルプス食害対策協議会」は17日、活動報告会を開き、活動を継続していく必要があると訴えました。 この日は伊那市役所で報告会が開かれ、関係者などおよそ100人が出席しました。 南ア食害対策協議会は、ニホンジカによる深刻な食害を広域的に食い止めようと、関係市町村や国、県、信州大学農学部などが平成19年に立ち上げました。 伊那地域では主に、仙丈ケ岳の植生保護のためのシカ柵やくくりワナの設置、また猟友会による捕獲などを行っています。 報告会では、信大農学部の竹田謙一准教授は、シカは間伐をした場所よりもしていない場所の方が多くなっていると話しました。 竹田准教授は「これまでの捕獲で、シカは人の入りづらい場所に移動している。減っているという報告もあるが、実際は目に見えない場所で生息している」と話していました。 また、南信森林管理署の相馬夏美さんは、今後の課題について話しました。 管理署がワナ設置に携わった職員に対して行ったアンケート調査によると、39%が「現場の見回りに対し負担を感じる」と答えている一方で、73%が「今後も現状維持での継続が必要だ」と答えています。 この結果から管理署では、非常勤職員となる猟友会会員の雇用や、見回り・捕獲の効率化が今後の課題としています。 協議会長の白鳥孝伊那市長は「暮らす場所からは離れた場所にあり、たどり着くにも苦労する場所での活動なので、大変だがコツコツと続けていくしかない」と話していました。 協議会では、発足10年目を迎えることから、来年度、記念報告会を実施する計画です。

-

農業の動向について情報共有

伊那市内の農家が農業の動向などについて情報共有する「夜なべ塾」が10日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 夜なべ塾では海外や都市部の学生などを受け入れる民泊を行っている農家が話をしました。 受け入れ農家は「訪れた学生たちは将来の消費者です。観光と農業を組み合わせることで活性化につなげていきたい。」と話していました。 伊那市観光協会によりますと市内で農家民泊を行っているのは40軒ほどで希望者数に対し受け入れ数が少ないのが現状だということです。 ほかにはロボット技術などの活用により作業の省力化や新規就農をサポートするスマート農業も紹介され、参加者は熱心に耳を傾けていました。 夜なべ塾は市内の農家でつくる伊那市農業者協議会が情報共有や研鑽の場として開いたものでおよそ70人が出席しました。

-

長谷保育園 地元産木材で工作に挑戦

伊那市が県の森林税を活用して行っている木育事業の一環で15日伊那市長谷の長谷保育園の園児が、地元産の木材を使い工作を楽しみました。 15日は、園児27人が地元産の木材を使って工作に挑戦しました。 使ったのは、栗や桜、杉などの端材や間伐ででた木の枝です。 子供たちは思い思いに、これらを組み合わせていました。 市内の木工職人7人が子供たちの要望を聞きながら木を切ったり、接着剤を付けるなど手伝いました。 中にはくぎ打ちに挑戦する園児もいました。 1時間程すると、園児が考えたおもちゃが完成しました。 伊那市では、木のぬくもりや香りを感じて木に親しみをもってもらおうと平成25年度から保育園で、地域材を使った工作を行っています。 来年度は保護者も一緒に工作を体験する企画を考えていきたいということです

-

認定農業者・集落営農合同研修

認定農業者と集落営農組織ネットワークの合同研修会が、2日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 研修会は、地域農業を持続的に維持・発展させるため、認定農業者と集落営農組織の関係者が認識を共有し、地域活性化に向けた取り組みを進めていこうとJA上伊那が開いたもので180人ほどが参加しました。 研修会ではJA上伊那から支援事業などの情報提供、平成30年産から変更となる水田農業政策と、持続的に続けられる農業経営の講演がありました。 農業経営についての講演では、農山村地域経済研究所の楠本 雅弘所長が地域農業の持続と経営の安定と題して話をしました。 楠本さんは、「法人化すれば個人では認められなかった費用が経費として認められ節税になる。利益を獲得することが経営の持続・成長の前提」と話していました。

-

上伊那の主力品目アスパラガスの生産振興大会

上伊那の主力野菜の1つアスパラガスの収量向上を目指した生産振興大会が14日、JA上伊那本所で開かれました。 大会では、今年度アスパラガスの収量が多かった人など5人と1団体が表彰されました。 生産振興大会は、アスパラガスの収量向上や生産農家の所得向上を目指して開かれたものです。 アスパラガスは、白ネギ・ブロッコリーと並ぶ上伊那の主力野菜の1つで、JA上伊那では重要品目として位置付けています。 上伊那農業改良普及センターなどによりますと、平成27年の上伊那のアスパラガスの収量は345トンで、県内ではJA長野に次いで2位となっています。 この日の生産振興大会では、アスパラガスを栽培している農家が取り組み事例を発表しました。 伊那市手良の向山正さんは、前の年と比較ができるようノートに実践したことを記入し、栽培に活かせた点・悪かった点を記録する教科書を作ったと説明しました。 向山さんは「空調管理や消毒などに少し工夫を加えることで労力の軽減に繋がった」と話していました。

-

あじ~な 出荷生産者が今後の方針を共有

現在、改装工事が行われている南箕輪村のファーマーズあじ~なに出荷している生産者が、今後の方針などを共有し、団結をはかる「生産者大会」が6日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 この日は、生産者およそ180人が参加しました。 大会では、全国60か所のJA直売所でコンサルタントを務める山本雅之さんが、「どう売りますか?あなたの農産物! ~新生『あじ~な』で儲けるために~」と題して講演しました。 山本さんは、生産者の想いや農畜産物のおいしさを、消費者の五感に訴えかけることの重要性を説明し「新しいあじ~なには試食コーナーが設置される。同じ野菜でも生産者ごとにアピールの方法を工夫した試食ができるようにしたいと思っている」と話しました。 山本さんは「直売所に来る人は、少し高くても安全で新鮮なものを求めて来ている。消費者と会話ができる直売所の特徴を最大限に活かしてください」と呼びかけていました。 ファーマーズあじ~なは、機能の拡充を目的に、現在改装工事が行われています。 「食と農のテーマパーク」をキャッチフレーズに、試食コーナーや農畜産物を使ったジェラートの販売コーナーなどを設置する計画で、4月20日にリニューアルオープンする予定です。

-

林業に功績のあった個人・団体を表彰

地域の森林の恵みに感謝し次の世代に引き継いでいこうと「もりもり上伊那 山の感謝祭」が31日、伊那市のいなっせで開かれ、林業に功績のあった団体や個人が表彰されました。 表彰されたのは、2人と3団体です。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市から1人と2団体に表彰状が贈られました。 建設業者の現場代理人として保安林保全の工事で適格な施工管理を行ったとして林靖明さんが表彰されました。 また、過去の豪雨災害の教訓から防災機能の向上に向けた活動を行っているとして、諏訪形区を災害から守る委員会が表彰されました。 他に、上牧の里山の環境整備など模範的な活動を行っているとして、上牧里山づくりが表彰されました。 受賞者を代表して、上牧里山づくりの大野田文吉さんは「今回の栄誉を励みに今後も地域活動の発展に努めたい」と挨拶しました。 上伊那地方事務所の堀田文雄所長は「森林は最大のインフラで最大の資源である。地域の山林を利用して地域経済の循環ができるようにしていきたい」と話していました。 もりもり上伊那山の感謝祭は、地域の森林の恵みに感謝しながら次世代に引き継いでいこうと上伊那地方事務所などが毎年開いていて、林業関係者などおよそ240人が出席しました。

-

ちょこっと農業塾で味噌づくりを体験

南箕輪村が都会に住む人を対象に農業の担い手を掘り起こす「ちょこっと農業塾」の現地研修が29日から南箕輪村で始まり、参加者が味噌作りを体験しました。 29日には、大芝高原内の南箕輪研修センターで味噌作りが行われました。 現地研修は2日間の日程で行われ、関東圏に住むおよそ30人が味噌作り体験やワサビ田の見学などをしました。 味噌作りでは、8時間煮た大豆1.3キロを、豆の形がなくなるまで手や足でつぶし、塩こうじをまんべんなく混ぜていました。 混ぜ終わると、直径10センチほどに丸めた味噌玉を桶に投げ入れて空気を抜いていました。 参加した人たちは、村内で味噌作りをする人達に教わりながら、楽しんで体験していました。 家族で参加した男性は「汗をかくほど大変な作業だけど、とても楽しい」と話していました。またほかの男性は「味噌がどんな風に作られるのか知らなかったけど、こんなに大変だと思わなかった」と話していました。 ちょこっと農業塾は、農業に興味がある人や、都会と田舎の2拠点居住を考えている人などを対象にした初心者向けの農業講座で、今年度初めて企画されました。 講座は10月から東京都と愛知県を会場に、農家などによる講義が行われているほか、村内での現地研修が行われ、2月中にすべての講座が終了します。 農業塾を主催する南箕輪村によりますと、参加者の中にはすでに村内での生活を検討している人もいて、村では、移住・定住やニーズにあった農業の斡旋などサポートをしていきたいとしています

-

JA上伊那農業振興大会

上伊那の農産物の生産目標や重点品目などについて確認する、JA上伊那農業振興大会が25日伊那市内で開かれました。 大会には、集落営農組織や生活部会の代表などおよそ200人が出席しました。 大会で御子柴茂樹組合長は「自然災害や米の生産目標の廃止、JA改革など農業を取り巻く環境は厳しさをましている。 次の世代を担う後継者を育てる土壌をつくり、この地域の農業を守っていきたい」と挨拶しました。 JA上伊那では、平成27年度から3年間の中期計画で販売高の目標を150億円にするとしています。 JAが独自に行っている新たなハウス建設の補助の効果もあり、来年度の売り上げ高は、145億円前後となる見込みだという事です。

-

ますみヶ丘平地林 愛称募集

伊那市は、市民の森として親しまれているますみヶ丘平地林の愛称を募集します。 およそ、67ヘクタールのますみヶ丘平地林は、トリムマラソン大会や子どもたちの間伐体験の場などとして利用されています。 伊那市のHPか市役所各支所に置いてある用紙で愛称とその意味を書いて応募することができます。 募集期間は3月24日までとなっています。

-

長谷でヘルシー米栽培 海外消費者に販売

国産米の輸出を手掛ける札幌市のWakka Japanは、海外のヘルシー志向の消費者向けに販売する自社生産米を、伊那市長谷で栽培します。 23日には、伊那ケーブルテレビで2月放送の番組収録があり、Wakka Japanの出口友洋社長が取り組み内容について話をしました。 信州大学教育学部卒業の出口さんは、平成25年に国産米の海外輸出を手掛けるWakka Japanを立ち上げました。 低温管理した玄米をアジア諸国やハワイに輸出し、現地で精米してレストランや個人宅に届けています。 出口さんは、これまでの経験から「現地の日本人や外国人は、食の安全や健康面などを重視する傾向にある」と考えるようになり、自然栽培に特化した自社生産米の販売に初めて取り組むことにしました。 去年2月に信大の関係者から長谷を紹介され、安全な米を育てられる環境に興味を持ったといいます。 出口さんは「長谷では、通常の3倍の胚芽部分を持つ玄米専用の巨大胚芽米“カミアカリ”を栽培していく」と話していました。 今後は、ハワイでテストマーケティングし、ゆくゆくはアメリカ全土での販売を目指します。 出口さんが出演する月刊ワイドニュース2月号は、2月4日からご覧のチャンネルで放送します。

-

芋焼酎みのわ 試飲会

地元のサツマイモを使った「芋焼酎みのわ」の試飲会が、20日JA上伊那箕輪町支所で開かれました。 試飲会には、町内の農家や一般などおよそ60人が参加しました。 芋焼酎みのわは、箕輪町をはじめ上伊那産のさつまいもが使われています。 町内の農家で作る箕輪町焼酎いも生産組合が、遊休農地解消のため10年ほど前に作り始めました。 去年組合では6.2トンのさつまいもを収穫し、飯田市の喜久水酒造に依頼しました。 今回は新酒と古酒をブレンドし、味にまろやかさが出ているということです。 芋焼酎みのわは900ミリリットル入り1,100円で、町内6つの酒店などで購入することができます。

-

ぱぱな農園の「野沢菜かぶの粕漬け」を認定

伊那市西春近の有限会社ぱぱな農園が商品開発した「野沢菜かぶの粕(かす)漬け」が農産物の加工、製品化を支援する6次産業化総合化事業計画の認定を受けました。 20日、伊那市役所で交付式が行われ関東農政局の井出進食料産業チーム長から ぱぱな農園生産企画担当の小原大知さんに認定証が渡されました。 一般的に野沢菜は茎の部分のみを収穫し根元のかぶは畑に残されることが多いということです。 今回認定を受けた「野沢菜かぶの粕漬け」はその野沢菜のかぶを商品として開発したものです。 地元の酒造メーカーが作った酒粕に漬け込み1パック140グラムを500円で2月末から、かんてんぱぱショップで販売する計画です。 6次産業化総合化事業計画は新商品の開発や販路開拓などにより農産物の価値を高め生産者の所得向上を目指すもので農林水産省が支援しています。 農林水産大臣の認定を受けることでブランド価値を高め販路拡大につなげるもので県内で92件、上伊那では4件が認定されています。

-

地元産木材5,000本並ぶ 木材センター初市

地元産木材の初市が13日、伊那市東春近の長野県森林組合連合会の伊那木材センターで開かれました。 初市では入札が行われ、県内の製材店、中京方面の材木店などおよそ15業者が参加しました。 年に15回ほど木材市を開いていて、初市では、上伊那地域の国有林などで採れた木材、およそ5,200本が競りにかけられました。 今年はヒノキが800本並ぶなど、去年に比べて良いものが多く、入札が行われる前に訪れた業者が品定めをしていました。 松本から訪れた男性は「良いものがたくさんあり、品定めをするのに時間がかかった」と話していました。 入札の結果、一番高いものは長さ6メートル直径42センチのヒノキで、6万5千円の値がついたということです。 中谷勝所長は「今年1年、県産材の安定供給をできるよう努めていきたい」と話していました。 県森林組合連合会によりますと、県内でも上伊那地域は木曽地域に次いで質の良いヒノキの産地で、中京圏からも近いため、木材供給の主力地域になっているということです。

-

東京農業大学の学生が酒造り学ぶ

東京農業大学の学生が、伊那市西町の酒蔵漆戸醸造で、泊まり込みで日本酒造りを学んでいます。 実習に訪れているのは、東京農業大学 応用生物科学部 醸造科学科3年生の松本侑之さんと水野夏実さんの二人です。 24日は、蒸した米や麹などを発酵させた「もろみ」を混ぜる、櫂入れ(かいいれ)の作業を行いました。 櫂入れ(かいいれ)は毎日行う作業で、発酵の進み具合によってもろみの様子は日々変わっていくということです。 社長の漆戸正彦さんと弟の貴彦さんが東京農業大学の卒業生であることが縁で毎年受け入れています。 実習は14日から2週間で、米を洗う作業から、絞って瓶に詰めるまで、酒造りのすべての工程を体験します。 指導した漆戸貴彦さんは、「発酵の状態がわかるように感覚を磨き、将来に生かしていってください」と話していました。 大学生の実習は27日までです。

-

菌類・微生物ダイナミズム創発研究センター発足

きのこなどの菌類と微生物分野の研究をすすめる「菌類・微生物ダイナミズム創発研究センター」が今年10月に信州大学で発足し、22日、南箕輪村の農学部キャンパスでキックオフシンポジウムが開かれました。 信州大学では、平成26年に次世代を担う研究所を設置し、今年期待されるグループ5つを今年選定しました。 そのうちの1つが「菌類・微生物ダイナミズム創発研究センター」で、今年10月に発足しました。 きのこや微生物分野で研究をすすめる若手研究者を中心に組織されています。 3つの分野に分かれて研究を推進し、次世代の研究を牽引するとともにワンランク上の研究を目指すとしています。 キックオフシンポジウムでは、センター長の下里剛士准教授が概要を説明しました。 下里准教授は「若い研究者のダイナミズム、内に秘めた力発揮してもらい、本気の共同研究をすすめていきたい」と話しました。 シンポジウムでは記念講演や部門の紹介などが行われました。

-

山紫プレミアム 22日限定販売

伊那市が信州大学と連携して作ったやまぶどうワイン「山紫」のワンランク上のプレミアムが22日から限定販売されます。 21日は、伊那市役所で白鳥孝伊那市長と醸造した伊那ワイン工房の村田純さんが山紫プレミアム完成を発表しました。 山紫プレミアムは、フランスから輸入した木の樽で2か月間寝かせて作った事が特徴です。 仕込みから出荷まで14か月かけ熟成させ、ラベルは東京芸術大学美術部に依頼するなど、こだわりを持って作られました。 720ミリリットル入りは70本の限定出荷で、瓶にはシリアル番号が入っています。 価格は4,000円で一般の山紫より1,500円高い価格設定となっています。 山紫プレミアムは22日から、市内の酒店で販売されます。

-

伊那市新山地区の協力で上農高校が鹿肉商品開発

地域の特産品づくりに取り組んでいる伊那市の新山定住促進協議会などの協力で上伊那農業高校が開発した鹿肉の加工商品がこのほど完成し、21日に学校で販売されました。 商品名は「でぃあでぃあ」で、上伊那産の鹿肉を使用しています。 味噌や醤油で味付けした大和煮タイプと、スモークしたジャーキータイプの2種類です。 21日に上伊那農業高校で開かれた「農業の魅力発見セミナー」で数量限定で販売されました。 上農高校の畜産班は、新山地区の鹿を譲り受け学習に使用してきた事などが縁で、県の補助金を受けて新山地区が行っている「集落 再熱 モデル地区支援事業」に関わる事になりました。 そこで生徒が鹿を使った特産品開発を提案し、補助金を活用して商品化する事になったという事です。 21日のセミナーで商品化までの活動の様子を発表しました。 調理方法を研究した結果、低温でボイルする事で鹿肉を柔らかくする事に成功したという事です。 上農高校畜産班の鹿肉商品「でぃあでぃあ」は、一袋400円で、今後、学校のイベントなどで販売する予定です。

-

ニュージーランドの林業学ぶ

林業先進地ニュージーランドの林業・林産業についての講演会が10日南箕輪村の信州大学農学部で開かれました。 講師は、ニュージーランド在住の林産業・木材コンサルタントの松木法生さんです。 東京農工大学農学部林学科卒業後、ニュージーランドにわたり、林業に関するコンサルタントをしています。 講演会は、林業先進地の状況を聞くことで、日本林業再生のヒントを見出そうと開かれました。 ニュージーランドは、日本と気候が似ていますが、林産物が輸出の3位で、主要な産業に位置付けられています。 30年で成木になるラジアータ松を効率的に生産していて、中国への輸出が飛躍的に伸びているということです。 松木さんは、「杉は、成木になるまでに60年から80年かかるが、30年サイクルのラジアータ松は、効率的な林業のモデルケースと言える」と話しました。 ある参加者は、「どんな木をいつ植えていつ切って何に使うかをもっと考えるべきと感じた」と話していました。

-

信州大学農学部 山ぶどうワインの販売始まる

南箕輪村の信州大学農学部の学生が育てた山ぶどうを醸造して作ったワインの販売が、14日から始まりました。 食料生産科学科の3年生が今年の春から夏にかけて栽培し、2年生が10月に収穫した山ぶどうを使ったワインです。 今年は1.6トンを収穫し、伊那市美篶の伊那ワイン工房で醸造しました。 すっきりとして飲みやすく、爽やかな酸味が効いた仕上がりになったという事です。 山ぶどうワインは720ml入りが2,200円、360ml入りが1,300円です。それぞれ1,200本、200本の数量限定で信大農学部の生産品販売所で購入できます。

72/(土)