-

農村生活マイスター 研修会

女性の立場から農業振興に取り組む農村生活マイスター協会上伊那支部による研修会が19日伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

研修会には、農村生活マイスターに任命されている女性を中心に50人ほどが参加しました。

農村生活マイスターは、長野県が策定した男女共同参画プランに基づき農業振興などに取り組む女性のことで、県知事が任命します。

現在上伊那では58人が任命されています。

研修会はプランが策定されてから今年度で20年になることから、改めて活動について考えてもらおうと開かれました。

研修会ではグループに分かれ、「農村振興に女性が力を発揮するには」をテーマに意見交換をしました。

参加者からは、「家事と農作業の兼ね合いが大変で、男性の協力が必要」「収入が少ないため、後継者に給料を払っていくのが難しい」といった意見が出されました。

農村生活マイスター協会上伊那支部長の吉澤小百合さんは、「女性の意見を尊重し、農家を引っ張っていけるようにしていきたい」と話していました。 -

樹種転換に向け大芝高原を視察

南箕輪村森林協議会は、松くい虫対策として、大芝高原にあるアカマツの樹種転換に向け、12日現地を視察しました。

12日は、協議会を構成する南箕輪村や、上伊那森林組合、信州大学農学部など10人ほどが大芝高原にあるセラピーロードみんなの森を視察しました。

南箕輪村は、去年策定した大芝村有林森林整備基本計画に基づき、松くい虫被害防止などを目的に、アカマツから広葉樹への樹種転換に来年度から取り組みます。

範囲は、セラピーロードみんなの森ゾーンのうちの12.5haで、平成27年度までに広葉樹を増やしていきます。

参加者は、樹種転換を計画している場所の植物の種類や、日光の入り具合などを視察していました。

参加者からは、「間伐をして自生しているモミジを育てていったらどうか」「苗が簡単に育てられるものを植えたらどうか」などという意見があがっていました。 -

人・農地プラン策定へ向け研修会

箕輪町の今後の農業を考える「人・農地プラン」検討委員会の研修会が9日、地域交流センターで開かれました。

研修会には、委員の他、農業に携わる人などおよそ60人が参加しました。

人・農地プランは、農業の担い手不足や耕作放棄地の増加など、地域の農業が抱える問題の解決にむけ、今後の展開を描こうというものです。

農林水産省の呼びかけに応じた市町村が作成するもので、町は、今年3月に検討委員会を発足させました。

9日は、信州大学農学部食料生産科学科の加藤光一教授が講師を務めました。

加藤さんは「農地を広げたい人、辞めたい人などと、地域の中で徹底した話し合いを行い、プランを組み立てていく必要がある」と話しました。

町では、農地所有者や耕作している4,700世帯を対象に、農業に関する意向調査を今年3月から行いました。

現在集計中ということですが、回答のあった4割のうち、半数が5年ないし10年以内に農業を辞める、または縮小することを考えていることがわかりました。

今後は、町内各地区からあげられたプランの原案を検討委員会で図り、来年3月を目処にプランを策定する考えです。 -

神子柴農地・水保全会 上農生と植栽

農地や環境を守ろうと取り組んでいる南箕輪村の神子柴農地・水保全会は5日、上伊那農業高校の生徒と花の苗を植えました。

5日は、学校前の県道脇に会のメンバーと園芸科学科の生徒およそ20人が集まり、マリーゴールドの苗およそ300株を植えました。

今年3月に発足した保全会は、地区社協や営農組合、上農高校などで構成されていて、区内の農地や農業用水路の保全管理を行っています。

参加者らは、白とオレンジ、黄色の花が同じ間隔になるよう、手分けして植えていました。

毛利猛代表は「今後も事業を広げよりよい地域づくりを行っていきたい」と話していました。

花は、9月末まで楽しめるということです。 -

戸草ダム 多目的ダムではなく治水ダムとして整備へ

国土交通省・三峰川総合開発工事事務所は、伊那市長谷の戸草ダムについて、多目的ダムではなく、治水ダムとして整備していく考えを示しました。

5日は伊那市役所で、伊那市三峰川総合開発事業対策協議会が開かれ、三峰川総合開発工事事務所や天竜川上流河川事務所から伊那市に対し、事業計画や防災対策について説明がありました。

戸草ダムについて、国土交通省の三峰川総合開発工事事務所の鈴木昭二所長は、「今後は多目的ダムではなく治水ダムとして、社会経済情勢の変化に合わせて建設実施時期を検討する」と話しました。

参加者からは、「社会情勢や経済情勢を待っていては災害は防げない」といった意見がだされました。

白鳥孝伊那市長は、「戸草ダムが必要なことには変わりがない。新しい戸草ダムを形作っていくことが必要」と話しました。 -

観光客が農業体験でカカシ作りに挑戦

箕輪町が実施する、都市と農村の交流事業、グリーンツーリズムの一環で町を訪れている観光客が6月30日にカカシ作りを体験しました。

この日は、東京や愛知から訪れている9人が、地元農家から教わってカカシを作りました。

顔を取り付けた木の棒にワラを巻きつけ、それぞれ持ち寄った古着を着せるなどして思い思いのカカシを作っていました。 -

中アでニホンジカの生息情報収集へ

野生鳥獣の被害対策を行っている上伊那地区の対策協議会は、今年度、中央アルプス地域でのニホンジカの生息情報を収集するとともに捕獲対策を実施することになりました。

29日伊那合同庁舎で開かれた対策協議会で、今後中ア地域でのニホンジカの生息情報の収集を行うことを決めました。

ここ数年、天竜川西側のニホンジカの目撃などの件数が増え続けていることから、今後は多くの目撃、捕獲等の情報収集を行い生息域の把握に努めるとともに捕獲対策を検討実施するとしています。

平成23年度の野生鳥獣による農林業被害額は、前年度より1,500万円ほど減少して1億8,200万円ですが、依然として2億円近い被害が発生していて、ここ5年ほど横ばいの状況です。

農業・林業ともシカによる被害がもっとも多く被害額のほぼ半分を占めています。

ニホンジカによる農業被害面積は、くくりわなや防護柵の設置が進み前年の4割減となる115ヘクタールでしたが、被害額は、3,600万円とわずかな減少にとどまっています。

23年度は、ニホンジカの個体数調整の計画5,652頭に対し捕獲実績は、7,332頭と前の年度の2.5倍と大幅に上回りました。

今年度は、計画をさらに引き上げ6,170頭とする計画で、協議会では、個体数調整による被害の推移を今年度以降注目していきたいとしています。

一方、防護柵は、伊那市など3市町の18か所で延長29キロを予定していて、事業費は、8,400万円を見込んでいます。

協議会会長の青木一男上伊那地方事務所長は、「被害減少に向けて取り組みを強化していきたい」と話していました。 -

アマランサスで地域活性化を

県や信大農学部などでつくる上伊那農商工連携等推進会議は、アマランサスを使った新商品の開発に取り組み、地域活性化を目指します。

29日は、初めての会議が伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、新商品の開発にむけた支援チームが発足しました。

上伊那農商工連携推進会議は、上伊那の地域資源を活用した新たな事業や商品開発の支援をしようと、平成21年に設置されました。

これまでに、飯島町の唐辛子ビネガーの開発、駒ヶ根市のごまの商品化に取り組んできました。

雑穀アマランサスは、ミネラル、カルシウム、鉄分が豊富に含まれ、健康にいいとされています。

伊那市では、平成18年にアマランサスの生産拡大と商品化に向け研究会を発足させ取り組んでいます。

支援チームは、研究会の活動を支援するもので、レシピの開発、ポップ加工の効率化などに取り組みます。

会議では「レトルト食品に取り入れていきたい」「アマランサスは、栽培は楽だが収穫が大変。如何に効率的に行うかを検討すべき」「価格を抑える努力をし、学校給食など公共機関での消費拡大を図りたい」などと、意見がだされました。

支援チームのチームリーダーには、伊那商工会議所の伊藤健一さんが選任され、設置期間は平成26年3月31日までの2年間となっています。 -

ニホンジカ生息調査 中央アルプスにセンサーカメラ設置

伊那市山寺の南信森林管理署は、中央アルプス高山帯でのニホンジカ生息調査として、センサーカメラを設置していくとの考えを28日示しました。

28日は、高山植物等保護対策協議会南信地区協議会総会が開かれ、去年から協議会で調査しているニホンジカなどの目撃情報が示されました。

中央アルプスでは、去年5月に飯田市の松川ダム上流域、標高1,000メートル付近の陣ヶ沢国有林で、メスのニホンジカ3頭が目撃されました。

協議会の調査の他にも、低地でのニホンジカの目撃情報が増えていることから、南信森林管理署ではニホンジカが高山帯まで生息しているかを調査するため、センサーカメラを設置するとしています。

設置場所は、宮田村の黒川林道沿い標高1,600メートルから1,900メートルの地点と、将棊頭山近くの登山道沿いで標高2,700メートルほどの地点だということです。

協議会ではほかに、昨年度の高山植物の保護取締状況が報告され、中央アルプスでは110件151人、南アルプスでは24件、43人となっています。 -

都会の人たちがハーブの摘み取りを体験

都市と農村の交流事業として箕輪町が実施している、グリーンツーリズムの一環で23日、県外から訪れた観光客が、町内でハーブの摘み取りを体験しました。

この日は、東京や埼玉など県外から訪れた28人が、箕輪町中原でハーブや野菜を生産・出荷している農園「ナチュラルセンス」の圃場でハーブの摘み取りを体験しました。

箕輪町では、都市圏に住む人達に、「食・農・健康」をテーマに農村地域ならではの体験を企画し、足を運んでもらおうと、グリーンツーリズム事業を平成20年度から行なっています。

参加した人たちは、摘んだハーブをハーブティーで味わっていました。

ある参加者は「空気が美味しいしとても癒された」と話していました。

箕輪町のグリーンツーリズム事業は今年5年目で、箕輪町では「リピーターが増え、徐々に参加者も多くなってきた。事業をきっかけにして、箕輪町を多くの人に知ってもらいたい」と話していました。 -

い~な雑穀ネットワーク たかきびの種蒔き

雑穀の普及を目指して活動しているい縲怩ネ雑穀ネットワークは、雑穀たかきびの種を18日、伊那市長谷の圃場に蒔きました。

たかきびは、抗酸化作用があるとされているポリフェノールを多く含む雑穀です。

伊那市は、毎月17日をい縲怩ネ雑穀の日としていて、たかきびの種蒔きはその一環として行われました。

18日は、ネットワークのメンバー3人が専用の機械を使って、25アールの圃場に種を蒔きました。

メンバーは、「今回の結果を基に、収穫量や手間のかかり具合などのデータをとり、雑穀の普及につなげていきたい」としています。

たかきびは、10月中旬から下旬に収穫を予定していて、伊那市長谷の道の駅南アルプスむらのレストラン野のものが買い取るということです。 -

神子柴農地・水・保全会 農地の保全管理 村と協定締結

南箕輪村の「神子柴農地・水・保全会」は、国の補助事業を活用して農地や農業用水路の保全管理を行います

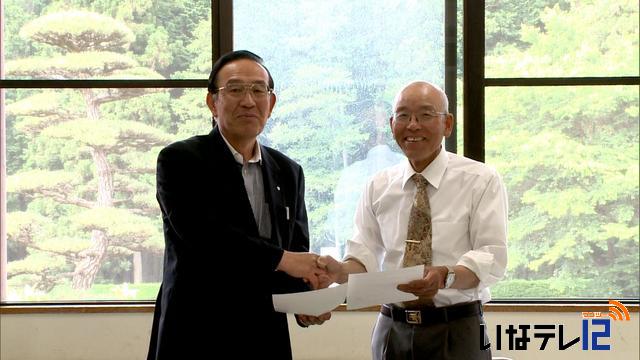

18日は、補助を受けるために必要となる村との協定の締結式が役場で行われ、唐木一直村長と保全会の毛利猛代表が協定書を取り交わしました。

協定は、遊休荒廃農地をつくらないための取り組みを円滑に実施するためのもので、村は保全会の実施計画について助言や技術指導を行います。

保全会は、神子柴の地区社協や営農組合、まっくんファームなどが集まり、今年の3月に設立しました。

保全会を構成するそれぞれのグループが連携し合い、交付金を活用して草刈りや水路の泥上げ、植栽による景観形成などを行います。

交付金の対象となるのは、区内の田んぼや畑など6,180アールで、交付金額は年間およそ270万円、5年総額でおよそ1,350万円です。

交付金は、国が2分の1、県と村が4分の1ずつ負担します。

唐木村長は「農地や水、道路などは地域の共有の財産。神子柴区をモデルとしながら他の地域に広がっていくことを期待する」と話しました。

協定の期間は、平成29年3月31日までとなっています。 -

大芝高原で自然観察会

大芝高原の自然観察会が16日開かれ、参加者は、県内では貴重とされるササユリなどを観察しました。

自然観察会には、20人ほどが参加し、大芝高原内の植物を観察しました。

高原内に自生しているササユリは15日から咲き始めました。

現在大芝高原内には200株ほどあるということで、来週には満開となりそうです。

自然観察会は、大芝高原の自然に親しんでもらおうと、去年結成された親林自然保護の会が開きました。

保護の会は大芝高原の自然を守っていこうと村内を中心に18人で組織され、今年度県の地域発元気づくり支援金事業に採択されています。

観察会ではこのほかに見ごろを迎えているコアジサイやギンリョウソウなども観察しました。

親林自然保護の会代表の原守人さんは、「参加した人たちに大芝の自然を知ってもらい、みんなで守っていけたら」と話していました。 -

南アルプスでニホンジカ広域捕獲

伊那市など、関係する市町村や県などでつくる南アルプス食害対策協議会は15日、伊那市長谷の大平山荘周辺でニホンジカの広域捕獲を行いました。

大平山荘周辺は、鳥獣の捕獲が禁止されている鳥獣保護区ですが、ニホンジカによる食害が問題となっているため、県の許可を得ての実施となりました。

南アルプスの高山植物をシカの食害から守るため個体数を調整しようと、長野県と山梨県の両側から捕獲が行われています。

長野県側では、長谷の猟友会員の他、県や市の職員およそ20人が参加しました。

猟友会員らは、南アルプス林道バスのルートから50メートルほど奥に入った山中で、ニホンジカの通り道を探して、くくり罠をしかけていました。

山中には、ニホンジカの物と見られる糞が落ちていた他、木の皮が食べられた比較的新しい跡などがありました。

伊那市長谷猟友会の北原幸彦会長は「これ以上ニホンジカが標高の高い位置に移動しないうちに手を打つ必要がある」と話します。

昨年度上伊那地域の有害鳥獣による農業や林業の被害額は1億8,200万円で、うち56%にあたる1億200万円がニホンジカによる被害となっています。

昨年度は、7,332頭のニホンジカを捕獲していて、県では今後被害額が減少するとみています。

15日仕掛けた50個の罠は、24日まで毎日猟友会員が見回ることになっています。 -

村中込区で松くい虫被害 確認

南箕輪村の中込区で新たに松くい虫被害が確認されました。

村では、被害拡大防止のために、枯れた松を見つけたら、役場に連絡するよう呼びかけています。

新たに松くい虫被害が確認されたのは、中込団地南側の民有林です。

住民から松が枯れているとの連絡を受けて、県の林業総合センターに鑑定を依頼したところ、枯れた3本のうち2本から、松枯れを引き起こすマツノザイセンチュウが見つかりました。

該当する木は既に伐倒し、破砕処理を済ませたということです。

村内では、これまで、田畑区と神子柴区で被害が確認されていて、それ以外の地区で発見されたのは今回が初めてです。

南箕輪村では、これからが被害を広げるマツノマダラカマキリが飛び交う時期だとして、被害拡大防止のために、松が枯れていたら、すぐに役場に連絡を入れて欲しいと呼びかけています。 -

伊那市横山でクマの目撃情報

12日の朝6時30分頃、伊那市横山で、クマの目撃情報がありました。

目撃されたクマは1頭で、場所は伊那市横山のザゼンソウ群生地付近だということです。

伊那市によると、今年に入ってからのクマの目撃は初めてだということです。

市では、夏場はクマが畑の農作物を求めて人里へ近づきやすい時期になることから、注意を呼びかけています。 -

入笠牧場で放牧始まる

標高およそ1,600メートルに位置する伊那市高遠町の入笠牧場で8日から、放牧が始まりました。

放牧は、農家の労力削減や牛の足腰を丈夫にすることなどを目的に、毎年行われています。

8日は、上下伊那を中心に飯田や諏訪からホルスタインと和牛およそ70頭が放牧されました。

運ばれてきた牛はトラックから降ろされると、JA上伊那や市町村の職員らが体重や健康状態などをチェックしていました。

放牧された牛は、高低差のある牧場内を元気に走り回っていました。

8日放牧された牛は、10月上旬までこの牧場で過ごすことになっています。 -

いも焼酎南箕輪会が苗植え

南箕輪村の住民有志でつくるいも焼酎南箕輪会は、8日田畑の転作田で今年の焼酎用のいもの苗を植えました。

8日は、会員20人が、南箕輪村田畑の広さ50アール転作田に焼酎用のサツマイモ「コガネセンガン」6,400本を植えました。

今年は、すでに大泉でも1,700本を植えていて、6,050キロの収穫を目指しています。

いもの出来が焼酎の味を左右するということで、南箕輪会でも工夫しています。

今年は、雑草が生えにくく、作業も楽にできるという自作の植え込み棒も登場しました。

いもは、10月中旬に収穫され、12月末頃、大芝の華の名で販売される予定です。

今年は、900ミリリットル入りのものを1,000本作る予定です。

会員によると、熟成が進むほどまろやかな味になるということで、中には、1年分を買い置きしゆっくりと時間をかけて味わう人もいるということです。

いも焼酎南箕輪会の焼酎作りの取り組みは、今年で6年目になります。 -

信大生がハチミツ絞りに挑戦

南箕輪村の信州大学農学部の学生が、7日、実習でハチミツ搾りに挑戦しました。

7日は、食料生産科の2年生26人が、ミツバチの管理について学びました。

信州大学農学部では、校内にある果樹園の受粉のために、ミツバチを8万匹ほど飼育しています。

信大のミツバチの管理を行っている、伊那市御園の養蜂家・小松実治さんが、指導しました。

小松さんは、学生に見せながら、蜂の巣箱から木枠を取り出しました。

ナイフで膜を剥がして、遠心分離機に入れます。

ミツが搾られ始めると、周囲には甘い匂いが立ち込めていました。

搾ったミツが、取り出し口から出てくると、学生達は歓声をあげていました。

搾りたてのハチミツを食パンに塗って、早速味わいました。

小松さんは、「ミツバチが世界で、農業や環境維持に貢献していることを知ってもらいたい」と話していました。 -

TPP参加断固反対を特別決議

JAや農業関係団体でつくる上伊那農政対策委員会は、1日の総会で、TPP交渉断固反対とする特別決議を行いました。

決議文によりますと、「TPPは、国のかたちを変えるものであり変えるものであり交渉参加には断固反対。委員会では、署名活動など広範な県民運動に取り組み、TPP交渉参加阻止を実現するまで、不退転の決意で徹底して戦っていくとしています。

委員長の御子柴茂樹JA上伊那組合長は、「TPP問題について地域へも訴えかけ、参加断固反対の運動をさらに広げていきたい」とあいさつしました。

総会では、農業政策や担い手確保対策など農業基盤強化を盛り込んだ今年度の事業計画が承認されました。 -

伊那市松くい虫対策 樹種転換事業に本格的に取り組む

伊那市は今年度松くい虫対策として、被害が発生したアカマツを伐採し別の種類の木を育てる樹種転換事業に本格的に取り組みます。

1日は、松くい虫対策協議会の会議が伊那市役所で開かれ、今後の対策や被害状況などを確認しました。

伊那市内では、マツノザイセンチュウによる松くい虫の被害が平成18年に確認されて以来年々増えていて、昨年度はおよそ2,100立方メートル確認されています。

樹種転換は、被害が確認されたアカマツ林の70%以上を伐採し、広葉樹などアカマツ以外を植え被害の拡大を防ぎます。

市では森林の所有者に対し樹種転換を指導する計画で、事業費の7割は、県の補助で賄う他、今年度に限り市が2割負担します。

市の負担分については、国の補助を充てるということです。

伊那市では、区長会への説明や回覧などで周知を徹底し、事業の促進を図りたい考えです。 -

昨年度 ニホンジカ2,970頭駆除

伊那市有害鳥獣対策協議会が、昨年度市内で駆除したニホンジカの数は、目標の1,500頭の2倍近くとなる、2,970頭だったことがわかりました。

30日開かれた伊那市有害鳥獣対策協議会で、昨年度の駆除実績が報告されました。

それによりますと、昨年度、協議会で駆除したニホンジカは、2,970頭で前年度の970頭と比べ、2千頭多くなっています。

協議会によりますと、猟友会のくくり罠による捕獲が大幅に伸びたことが要因だという事です。

今年度は、2,500頭を駆除する計画で、内訳は、伊那地区700頭、高遠町地区900頭、長谷地区900頭となっています。

協議会では、これまで年1回のみの実施だった狩猟免許取得のための講習会を2回に増やし、6月には、罠のみの免許取得のための講習会を初めて開く計画です。 -

関東農政局伊那西部支所 事務所開き

老朽化に伴い、今年度から24億円をかけ施設改修が進められる伊那西部地区農業用水。

12月の工事着工を前に、国の出先機関となる農林水産業関東農政局伊那西部支所の事務所開きが、29日に伊那市内で行われました。

この日は、関係市町村や土地改良区連合の関係者などおよそ40人出席し事務所開きをしました。

事務所では、職員3人が常駐し工事の積算や発注、監督業務を行います。

伊那西部地区農業用水は、安定的な農地確保を目的に、昭和47年から昭和62年にかけてつくられました。

水は、南箕輪村から湧水などを取水し伊那市西箕輪までポンプで汲みあげ辰野町から伊那市の西天より上段にある、およそ2500ヘクタールの農地に水を供給しています。

しかし、完成から25年以上が過ぎ、機器の耐用年数が過ぎている事や配管からの漏水など、水の安定供給に支障をきたしてきた事から改修工事の実施が決まりました。

この日、いなっせで開かれた開所式で、関東農政局の狩俣茂雄次長は、「施設改修の事務所としてだけではなく、中央と地方を結ぶ農政の拠点となるよう活用してほしい」と話していました。

伊那西部土地改良区連合の福澤良一理事長は「大きな財産を次の世代へ繋げられるよう、円滑に事業を推進してほしい」と話していました

改修工事は10年の計画で進められ、総事業費は24億円で、このうち3分の2は国が負担、残りを県や地元自体、関係する土地改良区で負担することになっています。 -

高山植物の回復効果を調査

ニホンジカの食害対策に取り組んでいる南アルプス食害対策協議会は、高山植物マルバダケブキの茎を刈り取り他の高山植物の回復促進にどのような効果があるか調査を行う計画です。

28日、伊那市役所で開かれた協議会総会で承認されました。

マルバダケブキが増え続けていることから設置したシカの防護柵内の高山植物が生えないのが現状です。

今年度は、マルバダケブキの茎を刈り取り地表付近に残っている他の高山植物の回復促進にどのような効果があるか検証します。

総会では他に、信州大学農学部に委託しているニホンジカの行動範囲などについての中間報告がありました。

信州大学農学部研究チームでは、去年7月から10月にかけて馬の背ヒュッテ周辺に赤外線センサーカメラ4台を設置し、撮影されたシカは延べ232頭が確認されました。

また、南アルプス林道沿いでの調査では、3か所にカメラを設置し、標高が低くなるほどシカの出没頻度が高くなっていることが報告されました。 -

JA上伊那 新組合長に御子柴茂樹さん

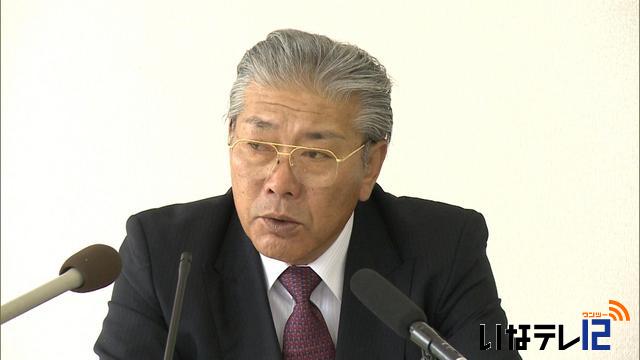

JA上伊那の、任期満了に伴う役員の改選で、新しい組合長に常務理事の御子柴茂樹さんが選ばれました。

26日に開かれた、理事会、監事会で役員が決まり、組合長には常務理事の御子柴茂樹さんが選ばれました。

組合長就任について御子柴さんは「上伊那地域の食と緑、組合員との絆を大切にしながら、JA上伊那の伝統を引き継いで、販売高180億円、組合員3万人を目指して心を新たにがんばりたい」と話していました。

御子柴さんは昭和25年生まれの62歳。昭和48年に亜細亜大学を卒業後、旧伊那農業協同組合に入組。伊那支店長や総務企画部長を歴任し、現在常務理事を務めています。

御子柴さんはTPP協定について「一害あって百利なし。農業を守り、地域を守り、国を守るという立場から、上伊那6万4千、国で1千万の署名を集め、徹底抗戦していきたい」とし断固阻止を掲げました。

また、抱負として「次世代へスムーズに資産を受け渡すための生産基盤の維持確保と生産振興」、「12支所を中心に役職員、組合員が一体となった農業振興」をあげていました。

御子柴さんは6月1日付で組合長に就任、任期は3年となっています。 -

伊那市西春近諏訪形の住民 保育ブロックにケヤキなど植える

災害に強い山づくりを進めている伊那市西春近諏訪形の住民は21日、保育ブロックにケヤキなどの苗を植えました。

21日は、地元住民でつくる諏訪形区を災害から守る委員会のメンバー9人が、苗の植え付け作業を行いました。

委員会では、平成18年7月の土砂災害を受け、諏訪形区の貝付沢を災害に強い山にしようと活動しています。

倒れにくい木を育てるため、保育ブロックと呼ばれる太い根を真っすぐに育てる生育方法に取り組んでいて、今回は13日に作った保育ブロックにケヤキやクヌギなどおよそ150本の苗を植えました。

メンバーらは、土と肥料を混ぜ合わせた物をつめ、苗を1本1本丁寧に植えていきました。

苗は、10月頃貝付沢などに植樹されるということです。 -

りんごオーナー園開園

箕輪町の6か所の農園で、19日りんごオーナー園が開園しました。

りんごオーナー園は、農村体験を通じて都市との交流を深めるグリーンツーリズム事業の一環として箕輪町が企画したものです。

今年度は110件の申し込みがあり、そのうち93件が県外からの申し込みです。

19日は57組のオーナーが、木札に自分の名前を書き、農園の中から好きな木を選んでとりつけたり、摘花作業を行いました。

りんごの収穫は11月中旬を予定しています。 -

住民とシカ 終わらない戦い

伊那市高遠町の的場地区の住民で組織する地域づくり委員会は、今年ニホンジカ捕獲用の囲いワナを設置し、16日夜から17日朝にかけて7頭がかかりました。

しかし、捕殺寸前ですべてに逃げられ、シカとの戦いの厳しい現状が浮き彫りになる結末となりました。

囲いワナの鉄製の柵。

柵の継ぎ目がぽっかりと口をあけてしまっています。

ここから捕獲されていた7頭のシカが逃げ出しました。

伊那市高遠町的場に今年3月に完成した囲いワナには、今朝7頭のニホンジカが捕獲されているのが確認されました。

的場すみよい地域づくり委員会が、シカによる農作物の被害対策として、国の補助を受け設置しました。

委員会の中には、猟友会員もいて、完成から1ヶ月半、シカになれさせるためゲートを開放する策がとられました。

15日の夕方、ゲートがしまるよう捕獲用にセットしたところ、16日の夕方から17日朝にかけて7頭のシカの捕獲に成功し、今朝は、委員会のメンバーたちが現場に大勢かけつけました。 -

上伊那鳥獣被害対策協議会 総会

野生鳥獣による農作物などへの被害防止について広域的に取り組む、上伊那鳥獣被害対策協議会の総会が16日に市役所で開かれました。

総会には、上伊那8市町村やJA上伊那など関係者およそ30人が出席しました。

今年度の事業費は、前の年度と比べ半分のおよそ1千90万円となっています。

主な事業は、個体数調整に効果があるとして、くくり罠の購入312万円、一斉捕獲の実施に200万円となっています。

一方、前年度実施した、大規模緩衝帯の整備や、誘導捕獲柵わなの設置などは、見送られています。

協議会では、時代の流れで予算に限りはあるが、上伊那が共に連携し継続的に野生鳥獣対策を行っていきたいとしています。 -

強い山に 保育ブロック作り

平成18年7月豪雨災害で土砂災害などの被害を受けた伊那市西春近諏訪形の地区住民は13日、災害に強い山づくりを進めるための植物を育てる保育ブロックを作りました。

13日は、地元住民でつくる諏訪形区を災害から守る委員会のメンバーが、区内の畑で作業を行いました。

委員会では土砂災害のあった貝付沢を災害に強い山にしようと活動しています。

作ったのは、元信州大学農学部教授の山寺喜成さんが考案した、直根と呼ばれる樹木の最も太い根をまっすぐ成長させる保育ブロックです。

これは、伊那市地域づくり活動支援金を活用して行ったものです。

黒土や砂、土壌改良剤などを混ぜ合わせたあと専用の道具を使って筒状のブロックをつくります。

13日は、山寺さんが指導にあたり、メンバーたちは交代で作業を行いました。

作った保育ブロックは、3日ほど乾燥させます。

そのあと、ケヤキやもみじなどの苗を植え管理し、秋に貝付沢に植樹することになっています。

262/(木)