-

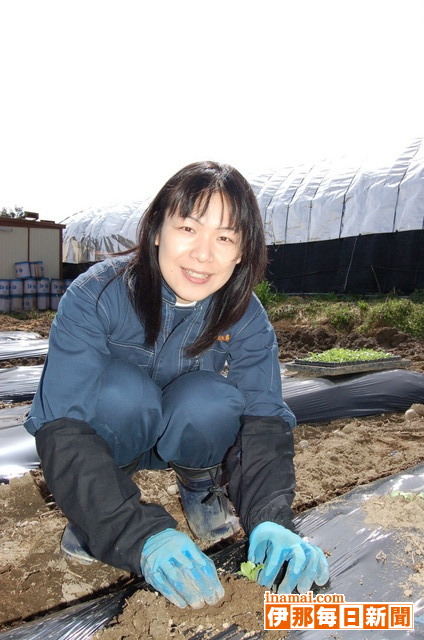

農業への新規参入をめざす「生き生き100坪実験農場」開園

農業への新規参入をめざす「生き生き100坪実験農場」が6日、伊那市ますみヶ丘の農地で開園した。農地を所有する産直市場グリーンファーム生産者の会正副会長やグリーンファームなどで組織する運営委員会の企画で、参加10グループが農園を利用して栽培技術などを学びながら野菜作りに取り組む。

市民農園整備促進法・農園利用方式による実験農場で、新規就農者の掘り起こしと定着、直売所出荷を中心とする新たな「小さな農業」のあり方のモデルづくりなどが目的。上伊那農業改良普及センターなどが協力する。

農地利用は1区画100坪(約330平方メートル)で、現在11区画の利用。信州大学農学部生(OB含む)、Iターン者、定年後の就農希望者らで近隣市町村だけでなく県内外から参加している。開園式では鍬入れ式をし、農機具の扱い方を農地所有者に学んだ。

非農家の北安曇郡松川村の古屋武さん(64)は、いずれ伊那市への移住を計画しており、「前から農業をやりたかった。実験農場は指導者がいるのでアスパラや山ウド、山芋、ネギを作ってみたい」と意欲を見せていた。 -

畑作の推進モデル「野菜法人」設立へ

伊那市農業振興センターとJA上伊那は、利益の上がる畑作の推進モデルとしてJAが出資する野菜法人を新たに設立する。27日のJA総代会の承認を経て6月中旬に設立の見通し。JAの出資は約90%。

法人は西箕輪地区の吹上から羽広にかけての約6・65ヘクタールの農地で5種類の野菜を栽培する計画。品目、面積はシロネギ3ヘクタール、アスパラガス2・5ヘクタール、ブロッコリー0・5ヘクタール、ヤマゴボウ0・5ヘクタール、トマト0・15ヘクタール竏秩B耕作には株主のほか、法人が採用する従業員約10人で当たる。

振興センターは、市の全耕地面積約4600ヘクタールのうち28%は畑であることに着目。水稲だけでなく、野菜の生産拡大の可能性についても考えようと畑作専門委員会を設け、1年間にわたって研究する中で法人による畑作モデル経営を立案した。JA側に趣旨を打診したところ賛同が得られたことから、共同で法人設立に向けての協議を重ねてきた。

振興センターの田中哲雄事務局長は「従来の提案では農業者はなかなか反応を示してくれなかったので、一点突破の策として推進モデルを考えた。この取り組みで、こうすれば所得がきちんと確保できる竏窒ニいう一つの例を示したい」と話している。 -

アユの稚魚300キロ放流

アユ釣り解禁(6月28日)を前に、天竜川漁業協同組合(上條純敬組合長)は7日、伊那市や駒ケ根市の天竜川にアユの稚魚300キロを放流した。6月中旬にかけて、天竜川水系に岐阜産養殖や琵琶湖産天然の稚魚5トン、約62万匹を放す予定。

伊那市の天竜川漁協前では、組合役員やザザ虫漁など河川について学ぶ伊那小学校6年順組28人が参加。

稚魚は体長9センチ、重さ8グラム。天竜川の災害復旧工事に携わった業者の協力も得て用意した。

児童たちは入れ物に稚魚を数匹ずつ入れ、天竜川へ放した。ぴちぴちと跳ねる稚魚を手でつかみ、川へ投げ入れる児童もいて「大きくなって」と元気に泳ぐアユに声をかけた。

上條組合長は「アユがどの程度、成育するのか心配するが、大水が出て泥がなくなると、石に藻が付く」と釣果に期待。

天候が良ければ、解禁日には体長18縲・0センチ、シーズン後半の9月には30センチを超えるアユがかかるとみる。 -

桑原の滝に遊歩道、歴史ある名瀑より身近に

中川村の山あいを流れる四徳川の桑原の滝へ向かう遊歩道が完成し6日、披露を兼ねた散歩会が開かれた。県道から気軽に入山、散策できるようになり、村内を中心に約40人が参加。1961(昭和36)年の「三六災害」により、同地を離れることを余儀なくされた松川町の女性も参加して昔を懐かしんだ。

村が県の地域発元気づくり支援事業を活用して約300万円かけて整備。NPO法人山里の暮らしと豊かな森を守る会が手がけ、除伐材も活用しながら快適な約300メートルの遊歩道へと生まれ変えた。

それまでは木々が生い茂り入山は容易ではなかったが、一の滝を経由して二の滝をたどるコースも。

この日の参加者も親子連れが目立ったが、50種に及ぶ広葉樹林に名札をつけながら楽しく散策し、水量豊富で落差ある美しい滝の姿を堪能した。

「少し大変だったけど、滝がすごかった」と同村南原の小学2年生竹内優貴君と弟で園児の智貴君。母親の緑さんは「滝の存在を聞いたことはあったけれど見るのは初めて。気持ちがいいですね」と話した。

遊歩道が整備された近くはかつて集落があったが、三六災害の被害により廃村に。

移住者のひとりで松川町元大島の山本芳子さん(80)は遊歩道ができたと知って駆けつけ「この辺りには12戸あった。滝の頭を通って田んぼに行ったものだが、今は変わってしまったね」と感慨深げだった。 -

上伊那森林組合総代会

上伊那森林組合(井沢通治代表理事組合長)の第14回総代会は30日、伊那市のセミナーハウスで開いた。08年度事業計画や第3次中期計画(08-10年度)の樹立などを承認した。

08年度事業は、組合員の森林整備を進めるため役職員の研修や研究への参加・企画を積極的に進め、京都日吉町森林組合への実務研修、作業道整備研修、高性能林業機械の操作技術・メンテナンス研修などを実施。民有林整備に対しては支所ごと、あるいは役職員個々に数値目標を立て実行、検証する。本年4月からの「森林づくり県民税」の支援も有効活用し、これまで比較的整備が進まなかった里山の森林整備にも努める。

同組合は4期連続で多額の欠損金を計上し厳しい経営状況だったが、07年度は5期ぶりに219万5千円の剰余金を計上した。

08年度の損益計画では、事業総損益の収益9億2837万1千円、費用7億3244万3千円で事業総利益は1億9592万8千円。剰余金は238万7千円を計画している。 -

柳沢集落丸ごと囲い込み

有害獣被害が深刻な中川村葛島の柳沢地区は07、08年度の2カ年事業で、イノシシ、シカ、サルから農作物を守るために、集落全体を侵入防止の防護柵で囲う。延長6・3キロのうち3月末までに約6割4キロが完成、地区内の農家は「今年は被害が発生していない」と、効果を実感している。

高さ2縲・・3メートル防護柵は、1・5メートルのワイヤーメッシュの上部に3000ボルトの電流が流れる電線、3本の並べたエレキネットを乗せた。ワイヤーメッシュの端は地中に折り曲げ、アンカーピンで止めるなど、持ち上げ、掘り下げによる侵入を防止した。

電源はソーラーを用い、碍子にスプリングをはめて切断防止を、電線には10縲・5メートル間隔でスプリングを入れることで、たるみによる漏電の対応もした。年間通電し、人が触ってもピリッとする程度で害がないが、動物が濡れた鼻で触れると、ショックは大きい。

サルの立木を伝っての飛び込みを警戒し、山林所有者の協力で片側2メートルの緩衝地帯の立木を無償で伐採した。

資材費は全体で2000万円、うち2分の1は国、県の補助、残りの地元負担は中山間地直接支払い金を積み立てた。設置費は地元負担のため、地区の共同作業で設置作業を進めた。

同地区は36戸、果樹、稲作が中心、ほ場は全体で約30ヘクタール。小渋川沿いの山林から侵入して来たシカ、イノシシ、サルのため、被害の多少はあるが、全戸が収穫の1割以上という深刻な状況だった。

事業推進に当った富永和典さんは「お年よりが丹精込めて作った野菜がサルにやられて、がっかりしている姿を見て、集落全体で何とかしなくてはと、柳沢集落営農組合に提案した。全員がなんらかの被害を受けており、全員一致で設置が決まった」という。

昨年8月、集落の南東方面から作業を着手し、3月末までに6割の設置が終了した。

富永さんは「リンゴの下枝がシカに食べられたり、タケノコを掘られたという話も聞かない。サルの被害も出ていない。効果はかなりあると実感している。完全に囲い込めば、効果は歴然となる。点検しながら、維持管理を進めたい」と話している。

村産業振興課の鈴木勝課長は「柳沢は農家比率が高く、ほとんどが被害を受けていることから合意が得られた。柳沢は昔から1つの集落だったため、まとまりもよいのでは」とも。 -

母の日の贈り物

母の命日に、母を偲び、白いカーネーションを友人に配ったフィラデルフィアの少女、アンナ・M・ジャービス。カーネーションデイとも呼ばれる「母の日」の始まり。今年の「母の日」は5月11日。1本のカーネーションもいいけれど、いっぱい、いっぱい、ずーと感謝したいから、近年、長く楽しめる鉢物を贈る人が増えてきた。今回は「母の日」に向けてカラーの鉢物を生産する富永園芸(中川村)とヒペリカムを生産する信州ナーセリー(駒ケ根市)、また、贈って喜ばれるかごアレンジについて、ベルシャイン駒ケ根店内のフラワーショップニチノウの中村さや香店長にお聞きした。

◇花も実も長く楽しめるヒペリカム

駒ケ根市南割の信州ナーセリー

同社では今年から「母の日」のギフトに向け、4月末から出荷を始めた。6種類2万鉢を生産、高級感を演出するために、15センチの深鉢で出荷する。鉢色も実の色との調和で、薄ピンク、ベージュ、薄ブルーなどおしゃれな6色を用意した。

品種はオレンジがかった明るいピンクのキャンディー、赤色のエンビーフレア、黄色のハニーフレアなど、ミックス植えもある。昨年1月挿し芽、4月にポット上げ、6、7月に定植。ピンチを3回行い、ボリウムをアップさせる。翌年4月末から出荷している。

「母の日」は花の1大イベント、今年から、「母の日」に間に合うように生産、出荷を早めた。

全国のシェア8割を占める同社のヒペリカム、専務の上田真義さんは「母の日といえば、カーネーション、アジサイ、カラーが定番だが、花も実も長く楽しめるこの花は、珍しさで注目されるのでは」と期待する。また、「色も明るいピンクからシックな赤茶色まで多彩、若い20代のお母さんから、60代以上の高齢なお母さんたちにも喜ばれると思う」。

なお、同社では1鉢1500円で直売、ミックス植えもある。「母の日」の前日、10日のみラッピングサービスもある。同社(TEL82・2893)写真

◇母の日には高級感のあるカラーを

中川村葛島の富永園芸(富永宏克代表)

同園は人気のピンクと黄色を中心に、清そな白、神秘的なブラックの4色を合わせて2万鉢を生産する。「母の日」需要が中心で、4月26日縲・月初旬の2週間で約7割を出荷する。最盛期には関東、中部に向け、毎日3、4千鉢が送られる。

輸入球根を年末に、4-5号鉢に1、2球植付け、3-5輪咲いた鉢を選び、透明紙を巻いて出荷している。

富永克之専務は「『母の日』に出荷のタイミングを合わせるのが難しい。カラーは花の色が鮮明で、高級感があって、母の日ギフトに最適」と話している。

◇「定番のカーネーション、アジサイ、バラがおすすめ」フラワーショップニチノウ

駒ケ根市北割1区のベルシャン駒ケ根店内にある、おしゃれなフラワーショップ。ラッピングやリボンで飾られたコチョウラン、デンドロビューム、大輪のガーベラ、ミニバラなど多彩な鉢花が目を引く。

中村店長は「定番のカーネーション、庭に下ろせば毎年咲くアジサイやミニバラが人気。色はピンクと赤が中心」とか。また「若いお母さんにはバラやカーネーション、カラーを、お年を召した方には高級感があり、長く楽しめるラン類が喜ばれるのでは」。

(7)シックな赤紫色のカラー、ミニバラ、カランコエのアレンジかご -

親子で収獲体験、地元の農業に関心深め

宮田村営農組合、村学校給食を育てる会、JA宮田支所は29日、宮田小学校児童親子を対象にアスパラガスと花の収獲体験を行った。3年目を迎え、希望した15組約40人が参加。自らの手で収獲し、安全安心な農産物を届ける地元生産者とのふれあいも深めた。

大田切区のビニールハウスでは、アスパラを収獲。給食を育てる会のメンバーで園主の樋屋喜代美さん(48)から説明を受け、さっそく成長の具合をみながらハサミや鎌で刈り取った。

北村駿君=1年、新田区=は母親の忍さんと、竹井竜輝君=同、北割区=、朋弥君=保育園年長=兄弟は父親の信司さんと一緒に参加。「アスパラはみんな大好きな野菜のひとつだけど、こんな風に育つなんて初めて知った」と歓声をあげた。

樋屋さんは「アスパラは村の野菜で最も生産量が多いが、そのことすらあまり知られていない。体験することで、少しでも農業に関心を深めてもらえれば」と、喜ぶ参加者の姿に目を細めた。

一行は駒ケ原の花卉団地に移り、芦部清志さんのハウスでアリストロメリアの花摘みも楽しんだ。

この日は、村のリンゴオーナー制度で契約するめいきん生協(名古屋市)の12家族も収獲体験し、後藤忠久さん=大田切区=が受け入れた。 -

野ひばりの会総会、新会長に山口さん

宮田村の農村女性グループ「野ひばりの会」はこのほど総会を開き、新たな会長に山口里江さん=町三区=を選任。おふくろの味の開発など地域の特性を活かしながら活動の輪を広げていく。

本年度は12月に、中国からの企業研修生との食の交流会を計画。昨年初めて実施して好評だったため、休日に開いてより多くの参加で交流を深める。

そのほか27日に開くこまゆき荘イベントをはじめ、リンゴオーナー収獲祭、山ぶどうワインまつりなど、対外的なイベントにも積極参加して、五平餅などを提供する。

来年3月には恒例のかあさんのイベントを予定し、農業と住民とのかけ橋となる。

新役員は次ぎの皆さん。

▽会長=山口里江▽副会長=鈴木敦子▽会計=小林よし子▽連絡員=橋倉栄子、三浦政江、小林よし子、田中みち子▽監事=田中みち子、太田芳子▽農村女性かみいなネット代表=橋爪千春 -

木のアウトレット市

上伊那森林組合中部支所の「木のアウトレット市」が26日、伊那市高遠町上山田の同支所で始まった。27日まで。

間伐など森林整備で出た木を有効に使うため開き3年目。毎年春と秋に開いている。

需要のある薪の掘り出し市、銘木の板材や端材のアウトレット市などで、サクラ、ケヤキ、カキ、クルミ、ニセアカシア、カラマツ、スギなどがある。第2回巨木・銘木オークションもしている。

市内はもとより下伊那から訪れた人もいて、軽トラックに購入する薪を積み込んだり、丸太は木彫や家具作り、板材は屋外テーブルや部屋の花台などにするため木の種類や木目などじっくりと品定めする人でにぎわっていた。

時間は午前10時から午後3時まで。 -

アマランサス栽培講習会

栄養価の高さなどで注目されている雑穀アマランサスの魅力を知ってもらおうと伊那地域アマランサス研究会(登内英雄会長)と伊那商工会議所は24日夜、「雑穀アマランサス栽培講習会」を伊那商工会館で開いた。栽培に興味のある一般住民のほか、レストランや菓子店などの食品関係者約80人が上伊那各地から集まり、研究会の役員の講義を聴いた=写真。参加者にはアマランサスの種子1袋がもれなくプレゼントされ「帰ったら早速まいてみようか」などの声が上がっていた。

信州大大学院農学研究科助教で研究部会長の根本和洋さんは「アマランサスの魅力について」、栽培部会長の北原康弘さんは「アマランサスの栽培について」それぞれスライド写真を交えながら分かりやすく講義した。

アマランサスは紀元前数世紀ごろにはすでに南米アンデス地方などで食用として栽培されていたといい、たんぱく質、脂質、繊維、カルシウムなどの栄養成分が多く含まれている。研究会は将来性のある作物として栽培の普及に努める一方、利用方法の研究などにも取り組んでいる。07年度の伊那、高遠地域での作付け面積は1・75ヘクタールで、約1トンの実を収穫した。実や葉がそばや菓子などに利用されているほか、小中学校の給食にも取り入れられている。 -

国有林・有害獣ワナ捕獲チーム設置

南信森林管理署は08年度、南信地区で近年深刻化するニホンジカ被害の対策強化の一環として、新たに「国有林・有害獣ワナ捕獲チーム」を設置した。従来は保護柵などの防除を主体とした対策だったが、森林事務所職員の連携・協力体制の強化を図り、職員自らがワナを使用したニホンジカの捕獲に取り組む。

08年2月から3月にかけ諏訪、上伊那、下伊那の各地区の国有林で森林官による有害獣のワナによる捕獲をモデル的に実施。伊那市長谷では2月18日から3月7日までの間に個体数調整でニホンジカ8頭(許可頭数30頭)、有害獣捕獲でイノシシ2頭(許可頭数5頭)を捕獲。富士見町でニホンジカ13頭、大鹿村でニホンジカ5頭で、全体でニホンジカ26頭、イノシシ2頭を捕獲した。

モデル実施の結果を踏まえ、管内の森林事務所を諏訪、上伊那、下伊那の3地区に分けチームを設置。関係職員は約30人。

長野県策定の第2期特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数調整の目標達成に向け、チームごとに具体的な捕獲計画を作成し、被害を発見し駆除が必要な場合に関係市町村や猟友会と連携しつつ、職員がワナの設置から点検、見回りなどの捕獲作業に共同で取り組む。 -

中央アルプス農業実践塾の第1期生として農業を学ぶ

駒ケ根市下平

秋山香織さん(33)

小さい時は田んぼも畑もたくさんあって、おじいちゃん、おばあちゃんはいつもそこを耕していた。それがずっと頭の中にあったんだよね竏秩B

この春、東京都の職員を退職し、志を同じくする6人の研修生とともに駒ケ根市のNPO法人「中央アルプス農業実践塾」で農業の基本を学んでいる。

「昨日はサトイモの苗を植えて腰が痛くなりました。それでも外で汗をかくのは気持ちがいい。ここは景色もいいから、たまに景色を見て、おじいちゃん、おばあちゃんの姿を思い出しながら『こうだったかな』ってやっています」と笑顔を見せる。

これから12月までの間、さまざまな作物の作り方を現場で学びながら、農業の基礎を身に付け、最終的には自分で作物が作れるようになることを目指す。

◇ ◇

東京都八王子市上川町出身。実家は奥多摩の雄大な自然を望める町にあり、先祖代々が耕してきた農地もあった。自分自身は高校卒業後、東京都の職員に。都立高校の事務職員から始まり、最後は都庁の事務職員として約15年間を勤めた。傍(はた)から見ればうらやましがられる職場。しかし、自分にとっては毎日の通勤、人ごみの雑踏に疲れ果てていた。

「毎年2月に異動の希望をとるんです。でも、私は最後、どこも行きたくなくなっていました」と振り返る。

◇ ◇

自分はどうしたいのだろう竏秩Bそんなことを考えていた時、ふと頭に浮かんだのが、実家の農地のことだった。祖父母が昔耕していた畑や田んぼ。生まれ育ったここが大好きだった。しかし、後継ぎがいないという現実。

「ここもいつかなくなってしまうのだろうか」

そう考えると寂しさがこみ上げた。

「だったら、自分がここを耕したらどうだろう」

もちろん、それだけで食べていくのが難しいことは知っている。しかし、自分にとって心を安らげる場所は、都会の雑踏ではなく、田舎の自然だった。

その後、父母にその思いを打ち明けた。これまで農地を継いでほしいと言われたことはなかったが、父母もその気持ちを後押ししてくれた。 -

JA上伊那あぐりスクール伊那校開校

JA上伊那あぐりスクール伊那校が19日、65人が参加して開校した。初回は畑でジャガイモやトウモロコシなどの種まきをし、皆で20メートルもの長い太巻きずし作りを楽しんだ。

あぐりスクールは3年目。小学2年生から6年生までが参加した。駒ヶ根校は27日開校で51人が参加する。12月まで毎月1回、稲作、野菜栽培、リンゴ栽培を体験するほか、イチゴ狩りやブルーベリー狩り、川遊びなどのお楽しみもある。今年は新たに畜産農家の協力で牛の見学も計画に入れ、伊那校と駒ヶ根校の交流会、農産物の対面販売も体験する。

伊那校は、東春近榛原の農業・伊東千元さんの協力で農業体験をする。

参加した親子は、JA上伊那本所で初回のお楽しみ、長い太巻きずしに挑戦した。材料は上伊那産コシヒカリ30キロ、キュウリ60本、玉子焼き1・4キロ、かんぴょう4キロ、でんぶ460グラム、のり350枚。子どもたちがキュウリと玉子焼きを切って具を用意し、2班に分かれ親子が一列に並んで酢飯の上に具をのせ、声をそろえてすしを巻いた。巻き簾を外し長さ20メートルもある太巻きが姿を見せると「わぁーっ」「大成功!」と大歓声。皆で太巻きを持ち上げ記念撮影し、昼食に味わった。

第1期から毎年参加している伊那東小学校5年の井沢くるみさんは、「違う学校の友達ができて楽しい。太巻きは皆で持つのが大変だったけどよくできた」と話していた。 -

新組合長に小田切さん、山ぶどう栽培組合

特産赤ワインの原料ヤマソービニオンを生産する宮田村の山ぶどう栽培組合は21日、定期総会をJA宮田支所で開いた。役員を改選して新たな組合長に小田切敏明さん=南割区=、副組合長に小林通泰さん=新田区=を選任。目標収量を25トンに設定し、安全で高品質なワイン原料の生産に取り組む。

同組合は高齢化による担い手が課題となっているが、今季新たに大田切区の40代男性が加入した。

技術検討会を時期ごとに開くほか、品質安定対策を実施。先進地視察なども行って、栽培管理の底上げを図る。 -

新規就農実践塾開講

上伊那農業改良普及センターの08年度新規就農実践塾の開講式が18日、伊那市の伊那合同庁舎であった。農業経営者を目指す新規就農者ら20組が参加し、1年間で栽培や経営などの技術を学ぶ。

塾は2コース制で、里親研修修了者と認定就農者を対象とした「農業経営者養成コース」に12組、就農希望者や新規就農前から就農5年目の人を対象とした「共通技術研修コース」に8組が参加。共通技術研修コースは農業経営者養成コースの人も受講できる。

受講者はIターン、Uターン、農家子弟、定年帰農などで、品目は野菜、水稲、果樹、酪農など。開講式には11人が出席し、「専業農家として軌道に乗るよう勉強したい」「この機会を活用し、いろんな技術を身に付けたい」と自己紹介した。

農業改良普及センターの佐藤光吉所長は、「センターの重点事項の一つに掲げる新規就農者の確保・育成の一環で塾がある。目標を持ち充実した塾になるよう最後まで受講いただきたい」とあいさつした。

農業経営者養成コースは、栽培技術や農業経営、農村での生活術など自立した農業経営者になるため、農業改良普及員が毎月1回以上個別相談に応じる。

共通技術研修コースは農業の基礎を習得する集団学習会が主で、病害虫の生態・防除法、土づくり・肥培管理・省エネ対策、経営管理能力などを学ぶ。

2コース共通で新規就農者激励会・交流会、若い女性農業者交流会も計画している。 -

長野県農林統計協会上伊那支部解散総会

上伊那の市町村や上伊那農業協同組合などでつくる長野県農林統計協会上伊那支部は18日、解散総会を箕輪町役場で開いた。07年度の事業報告と収支決算報告を承認し、同支部は解散した。

長野県農林統計協会上伊那支部は長野県農林統計協会が農林水産省の統計データなどをもとに発行していた機関紙「農林統計ながの」や長野県農林業市町村別データなど農林統計資料を、会員に配布し情報の共有を図ることを目的に活動してきた。

しかし、長野県農林統計協会が農林水産省の組織の改変や地方統計業務の見直しにより、5月に解散予定。県内の全支部もそれに伴い解散となった。

同支部長の平沢豊満町長は「市町村での長年の変化がわかる統計が無くなるが、ほかのもので補完していきたい」と話していた。 -

伊那市小中学校アマランサス使用アンケート

栄養価の高い雑穀として伊那市が普及に取り組んでいるアマランサスについて研究している大阪市立大大学院工学研究科講師の伊與田(いよた)浩志工学博士と同研究室に所属する管理栄養士山形純子さんが3月、伊那市内17小中学校の栄養職員を対象に行ったアンケート調査の結果が17日までに分かった。

回答した6小学校、3中学校、その他1(無記入のため不明)の計10校のうち、給食でアマランサスを使ったことがあるのは全体の60%に当たる6校で、使ったことがない4校でも3校が「使用する」「機会があれば使用する」と回答するなど、導入に前向きな意見が大多数を占めた。

利点として「扱いやすい」「葉、茎は青物の代替食品として利用価値がある」「栄養価が高い」などが上がった一方、これまでに使用しなかった理由として「取り入れたいと思っているが、アマランサス紹介PRの資料を集める時間がない」「必要性を感じない」などがあった。使用した児童、生徒の反応は「良い」が2校(33%)、「普通」が4校(67%)で、「悪い」はゼロ。

栄養職員としての意見では「栄養価の高い食品で、取り入れたいと思っている。写真などの資料が不足で、できれば学校の庭のすみにまきたい」「葉や茎の使い方や味を知らないので、機会があれば講習会などに参加して学びたい」などの回答があった。

伊那地域アマランサス研究会の事務局がある伊那商工会議所の向山公人会頭はアンケート結果を聞き「食品偽装問題が多い今、食の安全のためにも地産地消は大変良い取り組みだ。導入がもっと進むようであれば、安定して供給できるように生産者を増やす必要もある」と話した。 -

菜の花、サクラ、モクレンが競演、宮田観音近くで

「宮田観音」で有名な宮田村北割区真慶寺近くで、一面の菜の花が咲き始めた。満開となった同寺のサクラなど一帯の花々と咲き競うかのように見事で、訪れた人たちの目を楽しませている。

近くの春日甲子雄さんと春日好章さんの2軒が、6年ほど前から鑑賞用に栽培。

今年は例年より2、3日早い開花。甲子雄さん宅ではハナモクレンも満開となっており、付近は黄、白、ピンクと鮮やかな花々に囲まれている。

菜の花は今月いっぱい楽しめそうだ。 -

大地とのふれあい3年目に、われらかかし隊

親子が一緒に農産物の栽培を通じてさまざまな体験をする宮田村公民館「われら、かかし隊」は12日、今年度最初の講座を町三区斎藤診療所横の畑で開いた。3年目を迎えた・ス大地・スとのふれあい。さっそく野菜の種をまき、土に親しんだ。

かかし隊協力隊の後藤寛さん=新田区=の指導で、カレーの具材になるジャガイモ、ニンジンと、ミニ大根2種類の種を植えた。

本年度は新たに4組が加わり19組の親子でにぎやかに再出発。

慣れている子どもたちは率先して土にふれ、新たに入った親子も大地のあたたかな感触を味わった。

娘の結月ちゃん(2)と参加した間瀬令理さんは「このような機会でもないと、なかなか体験できない。これからが楽しみ」と話した。

5月には田植して稲作も開始。そばやリンゴ栽培も行うほか、新たに宿泊体験も予定し、昔ながらの生活も味わう計画だ。 -

環境見つめ稲作の活性化を、水田農業経営研究会が総会

農家43戸でつくる宮田村水田農業経営研究会は8日夜、通常総会をJA宮田支所で開いた。役員改選で新たな会長に小松芳美さん=大久保区=、副会長に小田切武雄さんを選任。環境にやさしい農業をさらに推進しようと、「エコファーマー」の研修会も開いた。

水田農業のあるべき姿を模索しながら、環境配慮の研究も推進する同研究会。水稲の直播栽培、減農薬コシヒカリ栽培の検討も行ってきた。

新年度はさらに担い手育成や営農組織体制への課題提起も行い、効率的で低コストの稲作を中心とした安全安心な農産物づくりに取り組む。

8月には先進事例の研修視察なども予定。会員相互の理解も図りながら研究を進める。

この日は上伊那農業改良普及センターの技師を招いて「エコファーマー」の研修会も開いた。

土づくりと、化学肥料、化学合成農薬それぞれの低減技術について理解を深めた。

新役員は次の皆さん。任期は3年。

▽会長=小松芳美(大久保区)▽副会長=小田切武雄(町一区)▽委員=小田切英雄(北割区)小林久人(南割区)浦野敬三(新田区)田中徳長(大田切区)加藤健男(中越区)▽監事=田中数雄(大田切区)小田切武人(中越区) -

片桐正勝さん(68)中川村葛島

リンゴの花咲く果樹園で、伊那谷の澄み切った空気、眼下に流れる天竜川、広がる田園風景を眺めながらの青空コンサート『りんご畑deコンサート』を5月4日に計画。開催日まで1カ月を切り、春の農作業の傍ら、準備に追われている。

昨年10月、中川文化センターで開いた「出会いコンサート」で演奏したForestサックス奏者高橋宣成さんが「中川村に来れば、いつもお世話になっている片桐農園のリンゴ畑で、リンゴの花の咲くころ演奏したい」と提案。高橋さんは同園が営む農家民宿「ゆまに亀屋」の常連客。夏のどんちゃん祭りにもみこしを担ぐほどの中川村ファンでもある。話はとんとん拍子に進み、内容の詰めも進んでいる。

◇◇

会場となる片桐農園は、1・3ヘクタールにふじを中心にシナノスイート、シナノゴールド、さんさ、紅玉など10種類を栽培する。父が開園し2代目、30代に後を継いだ。果樹栽培の傍ら、26年間エノキ茸栽培もしたが、両親が病気になったため、果樹と水田にした。片桐農園はもぎ取り、個人客の贈答宅配が中心。日当たりがよく、糖度が高い片桐さんが作るリンゴは「1番うまい!」と評判とか。県外からリンゴを買いに来る顧客の「泊まる所がほしい」という要望を受け、2年前から始めたのが農家民宿「やまに亀屋」。妻のたせ子さん(65)が切り盛りしている。

母屋を開放し、春・夏を中心に営業。イノシシやシカを解体し、シシ鍋、シカ肉ステーキで提供する。春はノビルやカンゾウ、ウド、ワラビと山菜料理、五平もちが並ぶ。豆腐やコンニャク、味噌も手作り。「「ここでしか食べられる田舎料理を食べて頂いている」とか。

「民宿は人と人とのつながりが楽しい。リンゴも買ってくれる」と笑顔。ちなみに料金は1泊2食付5千円。

リンゴ畑の1番高く、最も見晴らしの良い場所で予定する「りんご畑deコンサート」は5月4日午後2時開演。出演者は高橋さんのほか、ピアノの大橋祐子さん、ヴィイオリンの飯田梨良さん、ゲストの橋枝紗知子さん。オリジナル曲、なじみの曲、一緒に歌える曲などを織り交ぜる。 チケット当日券のみ大人千円、中学生以下無料、セラードコーヒー、同園自慢のリンゴジュースのサービスもあるとか。

野外会場にはシートを敷いてあるが、必要な人はマイ座布団、マイいすを持参する。

詳細は片桐農園(TEL88・3781) -

田中組合長再任、大田切営農組合

宮田村大田切営農組合は5日、通常総会を大田切区集落センターで開いた。田中賢一組合長を再任。取り巻く環境は厳しいが、村内の地区営農組合の先駆けとして、環境にも配慮しながら集落営農の確立を目指す。

同組合は大田切区の77戸が加入。総会席上、田中組合長は「米価低迷による意欲の問題など課題は多い。それだけに営農組合の担う役割は大きい」とあいさつした。

村内の営農組合で最も早く発足したのが同地区。担い手育成とともに地域活性化にも取り組んでいるが、本年度も収獲祭の開催や研修視察、女性グループとの連携なども盛り込んで、地域営農の発展を図る。新役員は次の皆さん。

▽組合長=田中賢一▽副組合長=新谷好弘(機械利用担当)、田中正泰(会計担当)▽監事=湯沢好夫、湯沢道男 -

天竜川漁協がイワナ650キロを放流

天竜川漁業協同組合(上條純敬組合長)は7日、上伊那の主要渓流にイワナの成魚650キロを放流した。

イワナ1匹の平均体長は22縲・3センチ、重さ80グラム。来年になれば、体長30センチを超えるという。

伊那市内では、組合員3人が小沢川、小黒川、藤沢川、三峰川など13カ所を回り、1カ所にイワナを10キロずつ放した。

釣果は、寒さの影響でえさの食いつきが悪かったが、4月に入ってから駒ケ根市の河川で体長34センチの大物が釣れるなど水温が上がれば良くなるという。

天竜川漁協は5月連休前にも、イワナ650キロを放流する。

遊漁料は1日券千円、中学生300円、小学生以下無料。 -

林野火災予防パレード実施

山火事予防意識の啓発を目的とする「林野火災予防パレード」が3日、上伊那伊北4市町村であった。同地区を管轄する関係行政機関の各担当者が集まり、広報車などで各地区を巡回=写真。山火事予防を呼びかけた。

パレードは例年、農繁期を前にしたたき火や山菜採りで山に入る人が増えることで、山火事の発生する危険が増えるこの時期に合わせて実施している。

出発に先立ち、上伊那地方事務所の宮坂正巳所長は「この時期は風などが強くなる気象条件に加え、山へ入る人が増えるなどといったことから火事が発生しやすくなる。本日のパレードを通じて、地域のみなさんに山火事予防に努めてもらい、森林を守る意識を高めていただきたい」と語った。

上伊那地区で昨年発生した林野火災の件数は9件で、焼失面積は39アール。たき火を原因とするものが全体の56%を占めており、前年比5件増となった。また、08年に入ってからもすでに3件の林野火災が発生している。

4日は伊南4市町村で同様のパレードをする。 -

花ろまん34蘭ミュージアム

ラン科植物は最も遅く地球上に登場し、今も盛んに種分化している。その種類はざっと750属2万5千種類といわれ、その花は千変万化、一つ一つに顔があり、強烈な個性がある。豪華さ、華麗さ、高貴さは花の女王にふさわしい。されど、この女王は巧妙な手口で、虫をダマし、あの手、この手で誘い、花粉を運ばせる。だから、ランは面白い、不思議がいっぱい、その魅力は、人をとりこにしてやまない。

今回は高森町の蘭ミュージアムで取材、同園の研究員、谷亀高広

さん(理学博士)からお聞きしたランの魅力、不思議の一端を紹介する。(大口国江)

【ランの花をモチーフに、蘭ミュージアム】

天竜川西岸、標高750メートルの高台に位置し、夏涼し、冬は日射量が多い。段丘が続く広い伊那谷と南アルプスの雄大な景観が眺望できる。ランの花をモチーフにした六角形の本館には展示棟、研修棟、研究開発棟などが放射状に配置されているた。2階には休憩展望室があり、伊那谷や南アルプス連峰の大パノラマが楽しめる。

【熱帯樹林を植栽した鑑賞温室】

700平方メートルの鑑賞温室に一歩足を踏み入れると、息を飲むほど美しいランたちの競演が目に飛びこんでくる。ファレノプシスやカトレア、シンビジューム、デンドロビューム、バンダなど多種多彩。

温室には熱帯樹林を植栽し、ランを自然に近い状況で栽培されているほか、パパイヤやバナナ、コーヒーなど珍しい熱帯果樹が実り、美しい熱帯花木、観葉植物も鑑賞できる。

【世界の野生ランコーナー】

鑑賞温室の一角に、日本随一の展示、内容を誇る世界の野生ランコーナーがあり、日本ではここでしか見られない貴重なランが数多く展示されている。

カトレアやシンビジューム、パフィオ、ファレノプシスの原種など、形がユニークなもの、色が奇抜なものなど野生ランは驚くほど個性的だ。

谷亀さんは「虫媒花であるランは、効率よく、確実に花粉媒介されるように、巧妙な作りになっている。しかもランの花の多くは、昆虫に蜜など報酬を与えることなく、おびき寄せ、巧みに利用している。便所のような悪臭を放って虫を呼び寄せるムギランの仲間、メス蜂のような擬態で雄蜂をダマし、花粉を運ばせるランもある」と話している。

写真9

【入園の案内】

開園時間・午前9時縲恁゚後5時(入園は午後4時30分まで)。休園日・毎週木曜日。入園料大人(高校生以上)500円、子供(小・中学生)百円。

詳細は同園(TEL0265・34・3130) -

箕輪町酪農振興協議会総会

箕輪町酪農振興協議会(根橋英夫会長)は28日、第48回総会を町産業会館で開き、畜産飼料生産組織のコントラクター設立や消費拡大に向けた取り組みなどを盛り込んだ08年度事業計画などを承認した。

新年度事業計画は、酪農近代化の推進で乳牛事故防止対策、環境保全型農業の推進、農作業事故防止対策、コントラクター設立についての取り組み。畜産農政対策、研修視察、消費拡大の取り組み、認定農業者加入促進など。

コントラクター設立に向けた取り組みについては、2月の協議会の役員会と青年部の合同会議で、役員と青年部にコントラクターへの移行希望者を含めて準備を進めること、生産する飼料はトウモロコシと飼料用イネの2種類で検討することを決めている。

乳牛事故防止対策協議会の予算では、農家負担金の消毒代金を各50円値下げし成牛は200円、育成牛などは150円とし、農家の負担を軽減する。 -

箕輪町北部営農組合総会

箕輪町北部営農組合(唐沢誠組合長)は26日夜、07年度総会を大出ふれあいホールで開き、ジャガイモのオーナー制など新事業を盛り込んだ08年度事業計画案や収支予算案などを承認した。

98年7月に発足し10周年になる同組合。07年度は地域農業活性化事業で新規にサツマイモのオーナー制、大根の掘り取りなどに取り組んだ。

08年度は新たにジャガイモのオーナー制と学校給食対応に取り組む。ジャガイモはサツマイモと同様に一般向けのオーナー制で、4月下旬に播種、7月下旬に収穫を予定する。学校給食対応は、現在給食対応している町内の直売所「愛来里」の依頼を受け、食育と農業の活性化のため組合として携わっていこうと、取り組みを決めた。サツマイモのオーナー制、大根・白菜の掘り取りイベントも継続。これら3事業を組合の3地区で分担して実施する。

水稲育苗事業、視察研修、稲刈り体験学習の補助、収穫祭の実施なども計画する。 -

箕輪町林業振興地域推進協議会

松くい虫被害対策実施計画案など承認箕輪町林業振興地域推進協議会は27日、町役場で開き、今年1月に町内で松くい虫被害が確認されたことを受け、松くい虫被害対策実施計画・自主事業計画案を承認した。今後、計画を県に提出する。

町内の被害は、福与地区で1月22日に2本、2月12日に1本の計3本を確認。3月26日までに被害木の伐倒駆除を終えている。林野調査員が巡視した結果、松の枯損木は95本で、全て伐倒を予定する。

計画は、現段階では被害拡大地域や樹種転換の設定はできないため、町内の標高800メートル以下の赤松林89ヘクタールを地区保全森林に指定。被害が確認された場合は伐倒駆除する。

08年度の事業計画では、被害の拡大防止のため林野調査員による巡視回数を増やし、年5回実施。枯損木の伐倒や、被害木が発見された場合に早期の伐倒駆除の実施などを盛り込んだ。

協議会は森林組合役員、知識経験者、森林組合職員ら12人で、平沢豊満箕輪町長が委嘱。任期は09年5月11日まで。会長は林廣さん=下古田。 -

南割営農組合長に加藤さん

宮田村の南割営農組合は23日に総会を開き、新たな組合長に加藤隆司さんを選任するなど役員を改選した。

任期は2年。新役員は次ぎの皆さん。

▽組合長=加藤隆司▽副組合長(土地利用)=小林定義▽同(機械調整)=小田切康夫▽同(会計)=浦野和広▽営農企画土地利用副部長=小林正信▽監事=加藤清人、小林宏美

262/(木)