-

ストーンクラッシャー実演会

上伊那管内に大きめの石があり、土を耕すことが出来ない圃場がたくさんあります。JA上伊那はその問題を解決しようと、石を砕くストーンクラッシャーの実演会を12日、伊那市の西箕輪で開きました。

12日は、農家やJAの職員などおよそ20人が集まり、実演が行われました。

今回実演が行われたストーンクラッシャーは、スペイン産です。

20センチから30センチの大きな石を砂状に粉砕していました。

大きな石が圃場にあると、耕す際に、耕運機の刃が折れたり、トラクター本体に傷がつくことがあります。

従来は石を拾っていましたが、ストーンクラッシャーを使用することで、作業の省力化や効率化が期待されるということです。

100馬力以上のトラクターに取り付けて使うことが出来ます。

ストーンクラッシャーは長野県内では珍しく、JA上伊那管内で使用している人はいないということです。

JA上伊那では「今後、農業法人などで購入し共有して使ってほしい」と話していました。 -

JA上伊那が価格高騰対策を南箕輪村に要請

畜産農家などの声を受けて、JA上伊那の倉田明彦理事らが7日に南箕輪村役場を訪れ、燃油・肥料・飼料高騰対策と食肉処理施設の整備に関する要請を行いました。

JA上伊那では、南箕輪村を含む上伊那8市町村で要請を行いました。

肥料となるリン酸はロシアなどからの輸入に頼っています。

肥料価格は去年6月から7月と比べて価格は2倍ほど値上がりしているということです。

JA上伊那では秋に使用する肥料の窒素やリン酸などの価格を20パーセント値引きする独自の支援策を行うとしています。

また、上伊那の生産者が牛や豚を出荷している松本市の株式会社長野県食肉公社の、ごみ処理施設建設に伴う移設について、情報提供や協力を求めました。

-

飼料価格高騰で酪農家の経営に打撃

新型コロナの影響やロシアのウクライナ侵攻により飼料価格が高騰し、畜産農家は経営に大きな打撃を受けています。

南箕輪村大芝にある城田牧場です。

乳牛およそ125頭を飼育しています。

城田裕也さんです。

家族5人で牧場を経営しています。

牛のエサには、牧草とトウモロコシ、配合飼料を使っています。

配合飼料は100パーセント海外からの輸入に頼っています。

新型コロナの影響やロシアのウクライナ侵攻により配合飼料の価格が高騰していて、確保するのも難しくなってきているということです。

品質の良い牛乳を出荷するためには、たんぱく質やミネラルなどの栄養素が入っている配合飼料が必要だということで、1日に500キロを消費するということです。

売り上げは2021年に比べて半分ほどに減っていますが、エサ代は月に65万円ほど増えているということです。

-

高遠ダム 取水制限解除

農業用水を確保するため行われていた伊那市高遠町の高遠ダムの取水制限は、4日解除されました。

高遠ダム管理所が、高遠ダムの農業用水を利用している三峰川沿岸土地改良区連合の依頼を受け取水制限をしていました。

晴天が続き降雨量が見込めなかったためで、6月28日から、取水量を毎秒8トンのところ毎秒7.8トンとしていました。

その後まとまった雨が降ったことから、4日取水制限を解除し、通常の毎秒8トンとしました。

高遠ダム管理所では「今後も状況を注視し、情報を提供していきたい」としています。

-

高遠ダム 農業用水節水呼びかけ

伊那市高遠町の高遠ダム管理所は、今後渇水が心配される事から、農業用水の節水を呼び掛けています。

29日の美和ダムです。

美和ダムから放流された水は、高遠ダムの取水口から伊那市と箕輪町の竜東地区の農地およそ1800ヘクタールに供給されています。

美和ダムでは農業用水として常時400万トンを確保していますが、梅雨の時期が過去最短だった事や今後まとまった雨の予報が無い事から節水を呼び掛けています。

高遠ダム管理所によりますと、あと数日で400万トンを下回る見通しだという事で遅くとも来週には、農業団体と渇水対策について協議するとしてます。

なお、上水道の水源の箕輪ダムの貯水量は現在382万トンあり、貯水率は100%を超えているという事です。

-

南箕輪村地域おこし協力隊内田さん ピザ店PRする動画制作

南箕輪村の地域おこし協力隊の内田元也さんは、5月に大芝高原にオープンしたピザ店のプロモーション動画を制作しました。

こちらが完成したプロモーション動画です。

ダイエット中の村のイメージキャラクターまっくんがピザの誘惑に勝てず、葛藤の末平らげてしまうというおよそ2分の動画です。

映画のような映像にオーケストラ調の音楽を合わせ、まっくんの葛藤をファンタジーな世界観で表現したということです。

5月に大芝高原内にオープンしたテイクアウト専門のピザ店「アルコバレーノ」は、焼きたての本格ナポリピザが売りです。

動画は、このピザの魅力をまっくんを使ってPRしようと作られたものです。

動画は、味工房や内田さんのYouTubeチャンネルで公開されています。【元公務員夫婦の伊那谷移住チャンネル】 -

松本山雅が農業プロジェクトで大豆の苗植え

サッカーJ3の松本山雅のホームタウンの箕輪町で大豆を栽培して味噌づくりをおこなう「スマイル山雅農業プロジェクト」が18日から始まりました。

18日は箕輪町上古田の畑で松本山雅FC U-15上伊那の選手およそ25人が味噌の原料となる大豆の苗を植えました。

「あやみどり」という品種で、選手たちは農家の杉浦剣さんから指導を受けていました。

松本山雅はホームタウンの遊休農地解消などを目的とした「スマイル山雅農業プロジェクト」を2018年から実施しています。

箕輪町での味噌づくりは2年目です。

18日は7アールの畑に1,600本の苗を植えたということです。

今後は毎月1回の草取りなどをして、2023年3月に味噌づくりを行う計画です。

-

JA上伊那 新生児にお粥ポット贈呈

JA上伊那は、新生児の離乳食に米を食べてもらおうと、炊飯器で作ることができるお粥ポットと米の割引券を8日、伊那市に贈りました。

この日は、JA上伊那の中村幸子理事と伊那支所の春日祐一支所長が市役所を訪れ、白鳥市長に目録を手渡しました。 -

フィンランド北カルヤラ県訪問団 来伊

伊那市と林業分野で協力の覚書を交わしている北欧フィンランドの北カルヤラ県の知事ら訪問団が8日初めて伊那市を訪れました。

午後1時15分、北カルヤラ県のマルクス・ヒルヴォネン知事ら14人は地元産の木材で経木の製造や家具の製造・販売を行う西箕輪の「やまとわ」を訪れました。

中村博社長が事業内容を説明し、会社を案内しました。

このうち、経木を作る工程では、実際にアカマツを厚さ0.2ミリに削っている様子を見学しました。

経木は、食品の包装材などとして商品化されています。

北カルヤラ県はフィンランド国内で森林部門に特化した大学や研究機関、企業が集まっている地域だという事です。

伊那市とは、林業分野で互いに交流し協力関係を築いていくとする覚書を2019年に締結しました。

今回の訪問は、覚書に基づいて初めて行われました。

訪問団は9日まで伊那に滞在し、白鳥孝伊那市長への表敬訪問の他、市内の森林や林業関係の企業を視察する事になっています。

-

みのわテラスで夜のいちご狩り7月から

箕輪町大出のみのわテラスでは、7月から夜のいちご狩りとそのいちごを使ったケーキ作りの体験を始めます。

みのわテラスの南側に、いちごのハウスが2棟あります。

ここでは、7月から始まる夜のいちご狩りに向けて、夏秋いちごの栽培がおこなわれています。

栽培されているのは「すずあかね」など2品種です。

夏の間はハウス内が高温になるため、夜のいちご狩りを計画しました。

摘み取ったいちごはその場で食べられるほか、みのわテラス内にあるレストランやまびこテラスでケーキ作りの体験をして味わうこともできます。

種類はタルトとチーズケーキで、土台は農産物加工所「みのわ加工」が作りました。

やまびこテラスの山田一彦会長です。

みのわテラス全体で協力し訪れた人に楽しんでもらおうと、いちご狩りとケーキ作りを企画しました。

夜のいちご狩りは午後5時から8時までで、時間は30分間、ケーキ作りの体験も含め料金は小学4年生以上が2500円、3年生までは1500円、3歳以下は無料となっています。

予約が必要で10日からみのわテラスのHPで受付を始めます。

夜のいちご狩りは7月から10月頃までを予定していて、それ以降は昼の時間帯で体験ができるよう準備をしていくということです。

-

伊那谷アグリイノベーション推進機構総会

伊那谷の産学官が連携して、地域の農林畜産業などで新たな産業創出を目指す伊那谷アグリイノベーション推進機構の総会が開かれ、食品と健康をテーマにしたシンポジウムの開催などの今年度の事業が5月19日に承認されました。

南箕輪村の信州大学農学部で開かれた総会には産学官の関係者およそ35人が出席しました。

伊那谷アグリイノベーション推進機構には、現在62の企業や自治体、個人などの会員が加入しています。

総会では今年度の事業計画など4議案が承認されました。

このうち、長野県の特長である健康・長寿の強みを活かした新たな産業創出のため「食品と健康」をテーマにしたシンポジウムを7月頃開催するとしています。

また、重点課題として薬草・薬木、スマート農林業、菌類など6つの勉強会を行い、それぞれの産業化を検討していくとしています。

また、伊那谷地域の教育研究機関と企業や自治体のマッチングをすすめるとしています。

-

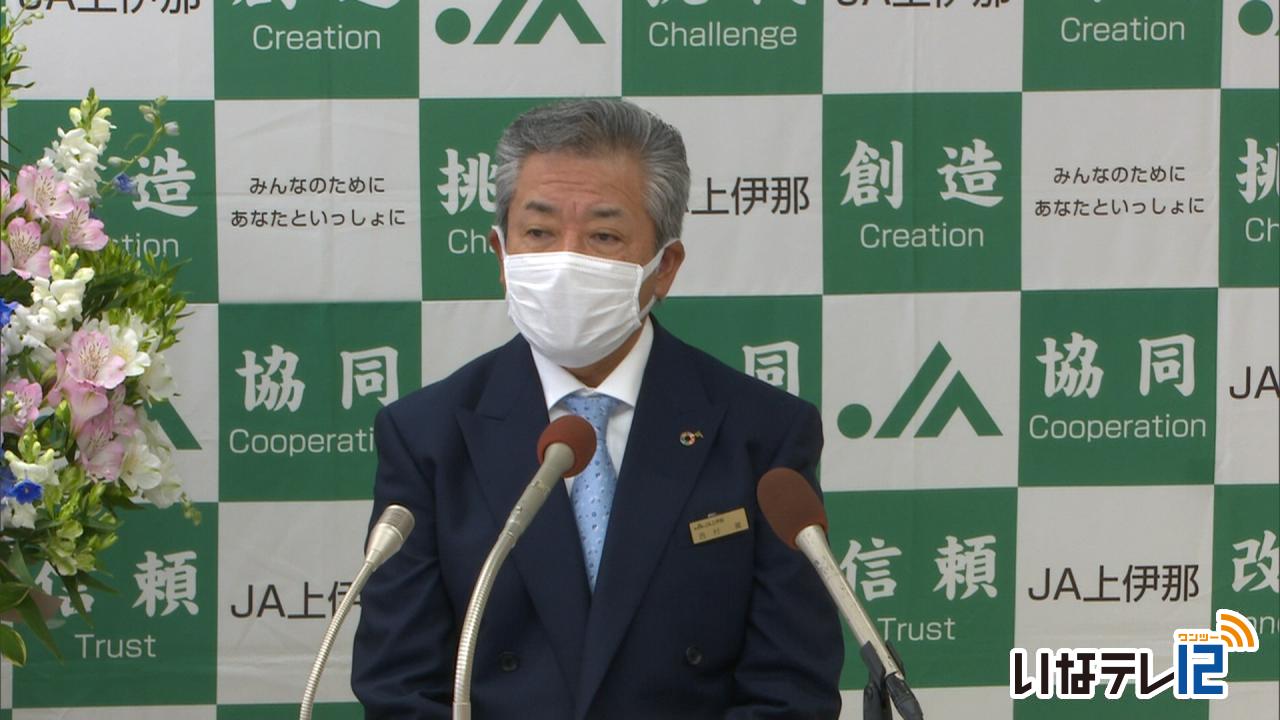

JA上伊那新組合長 西村篝さん就任会見

JA上伊那の新しい代表理事組合長に選ばれた、西村篝さんの就任記者会見が

27日に開かれた理事会のあとJA上伊那本所で行われました。

西村組合長は「いろんな意見をもらいながら一つの方向性に向かって進んでいきたい」と話しました。

また、きのうの総代会で承認された3か年計画をしっかりとやっていきたいとしています。

会見には御子柴茂樹前組合長も出席し西村組合長と握手をして引き継ぎを行いました。

西村組合長は5月27日付で就任し、任期は2年となっています。

-

JA上伊那 新組合長に西村氏

JA上伊那の御子柴茂樹組合長の退任に伴う役員の改選で、新しい組合長に理事で伊那市長谷の西村篝さんが選ばれました。

27日に開かれた、理事会で役員が決まり組合長には理事の西村篝さんが選ばれました。

西村さんは、昭和29年生まれの67歳です。

昭和54年に東京都にあった中央協同組合学園を卒業後、旧上伊那東部農協に入組。

平成27年5月から上伊那農業協同組合の常勤監事、令和3年5月から理事を務めています。

西村さんは今日付けで組合長に就任し、任期は2年間となっています。

10年間組合長を務めた御子柴さんは、27日開かれた総代会をもって退任となりました。

-

JA上伊那総代会 3か年計画案など承認

JA上伊那の総代会が27日、伊那市のJA上伊那本所で開かれ、今年度の農畜産物の販売目標を130億円とする、2024年度までの3か年計画案などが承認されました。

この日は、組合員などおよそ60人が出席しました。

会では、昨年度の事業報告や、今年度の計画案などが承認されました。

JA上伊那は、2019年度から、10年後を見据えた長期構想と共に、具体的な取り組みを示した3か年計画を設定しています。

今年度から2024年度までの計画では、農業所得増大に向けた、生産基盤の強化や、販売力強化などを掲げています。

初年度となる今年度の農畜産物の販売目標は、昨年度よりおよそ6億円多い、130億円となっています。

-

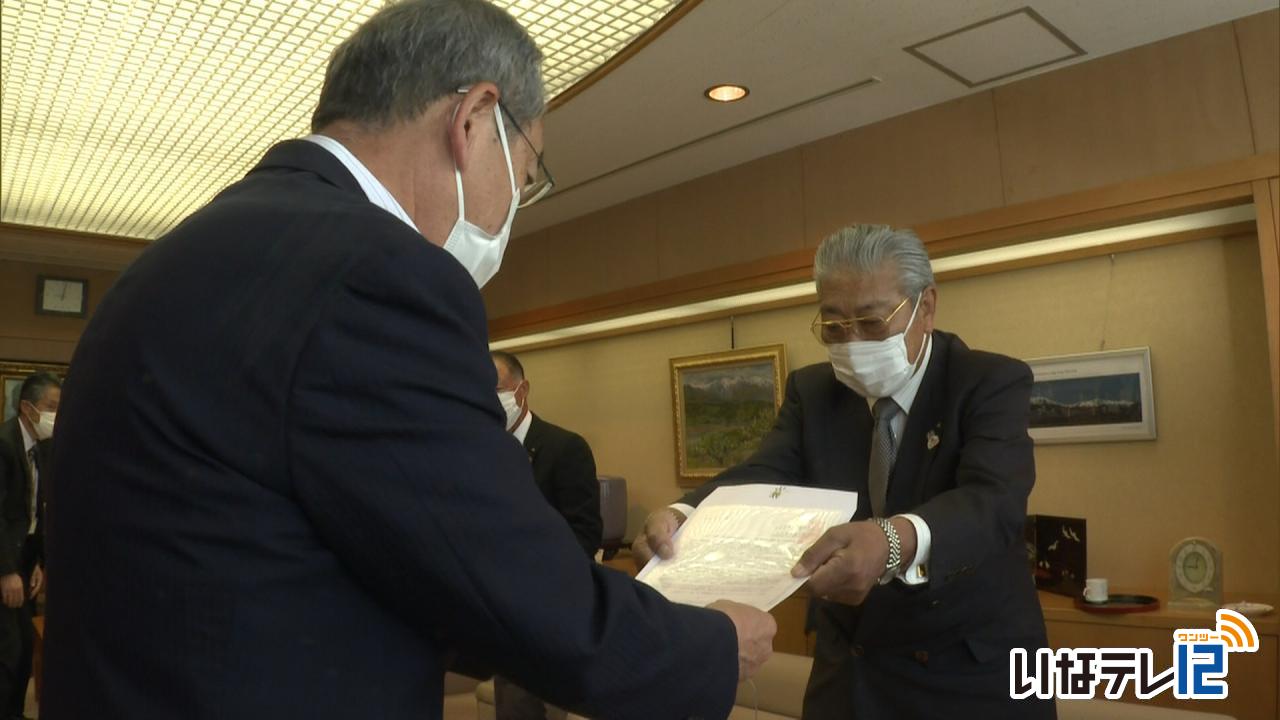

JA上伊那 消費税負担の影響緩和に関する要請書提出

JA上伊那などは消費税の申告制度で、仕入れ税額控除のひとつ、インボイス制度の影響緩和措置に関する要請書などを24日、伊那市の白鳥孝市長に提出しました。

24日は、JA上伊那の御子柴茂樹組合長ら3人が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に要請書を手渡しました。

インボイス制度とは、消費税の申告制度で、仕入税額控除のひとつです。

消費税が複数税率になったことにより起こる計算ミスや不正を防止するために導入されたものです。

御子柴組合長によりますと、この制度が導入されると、農業者の消費税負担が増加するということです。

このことから、インボイス制度の影響緩和措置に関する要請では「特例を設け、農業者が優遇措置を受けられる

こと」などを求めています。

白鳥市長は「JAとの意見交換の場を作り、現状なども踏まえて話し合いをしたい」と話していました。 -

白ネギ定植省力化へ 実演

上伊那の野菜の主力品目の一つ、白ネギの定植の省力化を図ろうと、運搬機を使った定植の実演が17日伊那市西箕輪で行われました。

17日は約30人が参加し西箕輪のJA菜園の畑で、白ネギの定植の実演が行われました。

従来から使われている運搬機の上に白ネギの苗トレーを備え付け、既存の定植機2台をとり付けました。

定植機は、本来人力で使うもので、運搬機に取り付けることで、自動で定植ができるしくみです。

この運搬機を使った白ネギの定植方法は、JA菜園の職員が考案したものです。

1枚で16.5m分定植することができる苗トレーを必要な分載せられるため、補充や片付けの手間がいらなくなり、作業人数も減らすことができるということです。

運搬機は約70万円、定植機は1台約10万円だということです。

伊那市は、農業の省力化・品質向上につなげようと、地方創生推進交付金を活用し、株式会社JA菜園に委託してスマート農業技術の実証実験を行っています。

この運搬機は試作段階で、今後さらに改良し実用化を目指すということです。

なお、白ネギはJA上伊那の主力品種で、生産額は約5億円、県内2番目の面積となる57haで作付けが行われています。

-

産学官連携拠点施設 西箕輪で安全祈願祭と起工式

伊那市が西箕輪に建設する農林業などについて研究する「産学官連携拠点施設」の安全祈願祭と起工式が16日に、現地で行われました。

16日は、伊那市や信州大学、地元区の関係者などおよそ40人が出席し、工事の安全を祈願しました。

産学官連携拠点施設は、西箕輪の市営住宅大萱団地の跡地に作られます。

信大農学部のキャンパスの北側にあることから、大学の研究成果を活用し起業や雇用創出につなげようと伊那市が整備するものです。

信大の研究者やベンチャー企業に場所を貸し出し、「農林業」や「食」などをテーマに研究を進めます。

建物は、木造一部鉄筋コンクリート造2階建てで、延床面積はおよそ1,300平方メートルです。

建物には、広さの異なる10の研究ラボの他、誰でも使える講堂や多目的ホールを備えます。

他に、南アルプスを見渡せるリフレッシュコーナーも設ける計画です。

事業費は、およそ9億9,700万円となっています。

白鳥孝市長は、「家庭用のペレットボイラーや用水路の長寿命化に向けた研究などを行ってもらい、地域の課題解決にも繋げていきたい」と話していました。

完成は来年3月下旬を予定しています。

-

花に親しみ豊かな心を 市内の小学校で花育

花に親しむことで心を育てる「花育」の今年度の授業が、伊那市内の小学校で11日から始まりました。

この日は、白鳥孝伊那市長とJA上伊那の白鳥健一常務、JA上伊那花き部会の酒井弘道部会長が伊那小学校を訪れ、代表の児童にアルストロメリアの花束を贈りました。

花育は、伊那市とJA上伊那、花き生産者が、子どもたちに花を通して豊かな心を育んでもらおうと、市内15校の小学3年生を対象に毎年行っているものです。

アルストロメリアの生産量は、上伊那が日本一で、昨年度は1,200万本が関東圏や中京圏を中心に出荷されました。

伊那小学校では、各クラスに10本ずつ、全校で270本が贈られました。

花は、市内のすべての小学校に、あわせて2,200本贈られるということです。

代表の児童たちは「花についてたくさん勉強し、これからも大切にしていきます」と話していました。

花育では、花き農家が講師となり3年生を対象に授業を行っています。

今年は新型コロナの影響で、去年に続き、DVDで花の種類や栽培方法を学んでいました。

-

小沢川水権委員会が水枡検査

伊那市西箕輪の小沢川水系で農業用水として使われている水が取り決め通りに流れ込んでいるかを調べる水枡検査が9日に行われました。

水枡検査は伊那市の坂下、山寺、荒井など7地区の住民でつくる小沢川水権委員会が行ったもので、各地区の区長などおよそ50人が立ち会いました。

5月9日を水枡検査の基準日としていて、農業用水として使われている大萱井、与地井、上戸・中条井の3か所の水利権をめぐる地区同士の争いを解決するため、明治初めの頃から毎年行われています。

このうち与地井で行った検査では、取り入れ口の水深や幅を測っていました。

検査により、大萱井、上戸・中条井は平均的な水深と水の流れが保たれ、与地井は取り入れ口に砂利が溜まり水深が浅くなっているとの結果が出されました。 -

南箕輪村農業委員会 農業功績者と農業名人に認定書伝達式

南箕輪村農業委員会は、村在住の農業功績者と農業名人に認定された2人への伝達式を

3月8日に、村民センターで行いました。

8日は、村農業委員会から農業功績者に認定された

伊久間弘通さん85歳と農業名人に認定された池田政幸さん52歳に、認定書が伝達されました。

農業功績者と農業名人は、上伊那農業委員会協議会が認定しています。

伊久間さんは園芸農家で、当時主流だった鉄道輸送からトラック輸送に転換したり、

年に1回しか収穫できない花を年間を通して収穫できるようにするなどの功績が評価されました。

伊久間さんは「これからも地域の人に喜んでもらえるよう、農業に励んでいきたい」と話していました。

池田さんは南箕輪村初のパセリ農家で、独自の栽培方法を確立したことが評価され認定されました。

池田さんは「多くの人に支えられてここまで続けることができた。これからも努力をし続けます」と話していました。

-

Wakka Agri(ワッカアグリ)関東農政局長賞

農林水産省が行っている「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」で、伊那市長谷で稲作経営を行うWakka Agri(ワッカアグリ)が、関東農政局長賞を受賞しました。

28日は、伊那合同庁舎で表彰伝達式が行われ、上伊那地域振興局の竹村 浩一郎局長から、株式会社ワッカアグリの細谷啓太さんに、関東農政局長賞が伝達されました。

「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」は農林水産省が、有機農業や生産工程管理に積極的に取り組む農業者を表彰するものです。

ワッカアグリは、伊那市長谷の中山間地域でアメリカの市場を目指した有機米づくりを行っていて、昨年度の有機農業・環境保全型農業部門で関東農政局長賞を受賞しました。

なお今回の表彰では、御代田町の農業法人が最高賞の農林水産大臣賞に次ぐ、農産局長賞を受賞しています。

-

上伊那森林組合 木質ペレット販売量過去最高

上伊那森林組合の総代会が26日伊那市内で開かれ、令和3年度の木質ペレットの販売量が過去最高の4,093トンとなったことが報告されました。

総代会には約50人が出席し、令和3年度の事業報告が行われました。

上伊那森林組合の木質ペレットの販売量は令和2年度を184トン上回り、過去最高となる4,093トンでした。

理由としては、市内で通年でペレット燃料を使用している施設が増加していることに加え、広く自然エネルギーに関心が高まっていることにより一般の利用者も増えていることが上げられるということです。

事業利益は、平成7年に統合して以来過去最高となる1億1,000万円となっています。

白鳥孝組合長は「これからも一丸となって経営の健全化と質の高い業務の推進に取り組んでいきたい」と話していました。

-

伊那市手良で一足早く田植え始まる

上伊那地域でも一足早く伊那市手良で田植えが始まっています。

21日は伊那市手良の株式会社 中坪ノーサンが手良野口で田植えを行いました。

高齢化などで米作りが難しくなった手良地区のおよそ300枚の田んぼ、32ヘクタールを借り受けています。

田んぼの枚数が多いことなどから、田植えは毎年この時期から始めるということです。

植える品種はコシヒカリ、スーパームーン、五百川、こがねもちの4種類で、きょうはスーパームーンを植えました。

田植えは、6月10日頃まで1か月半ほどかけて行います。

2021年は新型コロナの影響による米価下落もあり、JAの引き取り額も下がったということです。

登内美穂社長は「米作りは天候により大きく左右される。去年はお盆に降った大雨の影響もあったので今年は無事育ってほしい」と話していました。

中坪ノーサンでは、稲刈りは9月上旬から始めるということです。

-

箕輪町が果樹の凍霜害対策で実証実験

箕輪町は、果樹の凍霜害対策として、薬剤を使用した実証実験を行っています。

木下一の宮の伊藤剛史さんの果樹園です。

今回の実証実験では、糖蜜を使った薬剤を花や葉に散布することで低温による被害を防ぎます。

りんごの木に薬剤を散布していきました。

凍霜害対策は、ファンを設置するなど大規模な設備を必要とするものが一般的だということです。

箕輪町などに合わせて7haの果樹園を持つ伊藤さんは、面積が広いためこれまで対策しきれなかったということです。

箕輪町によりますと、町内の昨年度の被害額は、りんご・梨合わせて793万円でした。

町では、効果を検証し、農家を対象に秋に報告会を開くということです。

-

カラマツのエリートツリー特定母樹を植樹

国は、優れた遺伝的特性を持つ材木用の樹木「エリートツリー」の普及を進めています。

12日は、展示林の設置を目指す伊那市横山・ますみヶ丘にまたがる市民の森で、カラマツのエリートツリーの植樹が行われました。

12日は、中部森林管理局、森林総合研究所 林木育種センター、長野県、伊那市などから約30人が参加し、カラマツの苗木を植樹しました。

このカラマツは一般的なものより成長が早く、強度が高いという特性があります。

国は、1950年代から、建築用に適した「精英樹」を選抜し、交配させ、第2世代の「エリートツリー」を育成しています。

その中からさらに優秀な木を「特定母樹」に指定し、エリートツリーの種を取り、普及させます。

中部森林管理局と森林総合研究所 林木育種センター、長野県、伊那市の4者では、「カラマツエリートツリー特定母樹の円滑な普及に向けた覚書」を先月31日に取り交わしました。

12日はその最初の取り組みとして植樹を行いました。

1200平方メートルの区画に、エリートツリーの特定母樹30本、交配前の精英樹30本、一般的なカラマツ30本を植樹し、10年ほどかけて成長の早さなどを比較します。

この場所は日本初となるカラマツエリートツリー特定母樹の展示林として整備する予定です。

この場所は、伊那市内に事業所を置く伸和コントロールズからの寄付金を活用し伊那市が整備していくということです。

-

大泉所ダムにジャンボニジマス放流

天竜川漁業協同組合はゴールデンウィークに釣りを楽しんでもらおうと南箕輪村の大泉所ダムにジャンボニジマスを7日に放流しました。

天竜川漁業協同組合の平沢正信組合長らがジャンボニジマスおよそ250キロを放流しました。

体長およそ40センチ、重さは800グラムから1キロだということです。

中には体長およそ70センチで5キロを超える大きなものもいました。

例年はゴールデンウィーク前に行っていましたが、新型コロナの影響で3年ぶりの放流だということです。

近年のアウトドアブームもあり、多くの人に釣りを楽しんでもらいたいとしています。

7日はほかに、箕輪町のもみじ湖でも放流が行われ、大泉所ダムとあわせておよそ300匹のジャンボニジマスが放流されました。

遊漁料は年間券が6,600円、一日券は1,100円となっています。

-

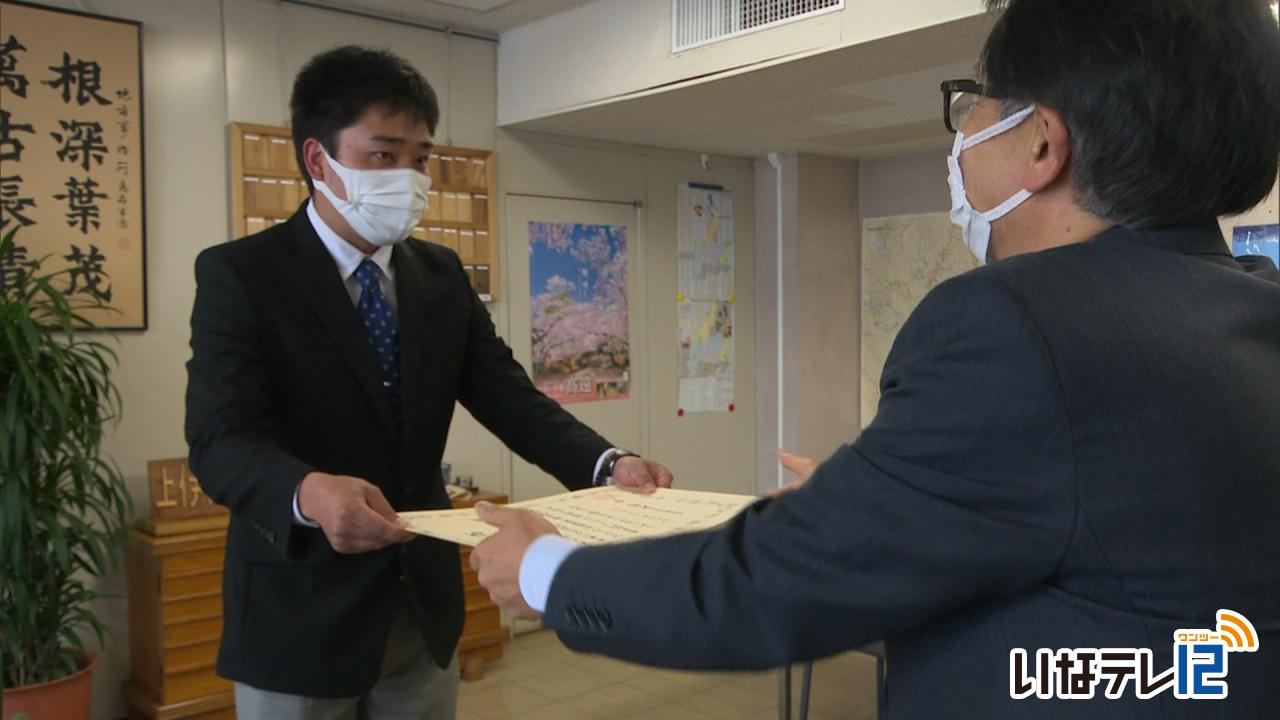

JA上伊那新規採用職員 入組式

JA上伊那の令和4年度の新規採用職員の入組式が、一足早く31日に、伊那市のJA上伊那本所で行われ12人に辞令が交付されました。

来年度の新規採用職員は今年度より5人少ない12人です。

御子柴茂樹組合長から、一人一人に辞令が交付されました。

御子柴組合長は「会話力、聴く力を高め、組合員が何を求めているか考えながら行動してほしい。成長を感じながら1日1日を過ごし、農協を背負う職員として存在を高めてほしい。」と激励しました。

新規採用職員を代表して征矢 将虎さんが誓いの言葉を読み上げました。

12人は、22日から1週間の研修を受講済みで、4月1日からそれぞれの部署に配属されます。

-

伊那市の野菜 新宿の給食活用へ

東京都新宿区は、来年度から小中学校の給食で月に1回程度、伊那市産の野菜や米を活用します。

30日は、伊那市の白鳥孝市長と新宿区の吉住健一区長が市役所で記者会見を開き、事業の概要について説明しました。

新宿区では、友好提携都市の伊那市との交流事業の一環として、区立の学校給食で食材を活用する事にしました。

区立の小中学校、特別支援学校は合わせて40校あり、児童・生徒数はおよそ1万3千人だという事です。

月に1回程度、それぞれの学校で伊那市の食材を使ったメニューを提供していくという事で、事業費はおよそ3千9百万円となっています。

新宿区では5月頃から伊那市の食材を使った給食を提供していくとしています。

-

高遠中のメタセコイア 伐採して活用へ

伊那市高遠町の高遠中学校は、校内に植えられている樹齢60年の針葉樹メタセコイアを伐採しました。

切った木は、自然公園ポレポレの丘で活用します。

23日は、高遠中学校の庭に植えられているメタセコイアを伐採する作業が行われました。

午前中は、木の枝などを切り落としていました。

校内のメタセコイアは、樹齢およそ60年で、高さはおよそ20メートルあります。

伸びた枝が校舎にあたり、危険なことから、伐採することが決まっていました。

生徒にとって思い出のある木を有効活用してはどうかと、高遠中学校のコミュニティスクールの地域コーディネーターを務める杉山祐樹さんが、近くにある自然公園ポレポレの丘での活用を提案しました。

この日は、山﨑茂則校長も見守る中、作業が行われました。

伐採した木は、ポレポレの丘で丸太の椅子として活用するということです。

-

JA上伊那生活部会 テキスト本作成

JA上伊那の女性組織・生活部会は、3年間の活動やレシピなどをまとめたテキスト本「キラっとbook」を作成しました。

10日は、生活部会長の上田ゆり子さんが、御子柴茂樹組合長にテキスト本の完成を報告しました。

生活部会は、毎年、12月に女性まつりを開いて活動報告や交流を行っていますが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2年間中止となりました。

そこで、女性まつりに代わるものとして、テキスト本を作成することにしました。

テキスト本には、集落ごとにある班の活動や、会員おすすめのレシピなどが掲載されています。

テキスト本は3200冊作成し、3月中に生活部会員に配布するということです。

252/(水)