-

【記者室】旬のものは旬に

自宅の軒下にずらりと並んだ凍み大根や凍りもち…。近年では、作る家庭が少なくなったという。温かい日差しを受けながら、年配者が作業を進める▼「昔はいろりの回りで、夜なべ仕事にしたもんだ」「紙が貴重で、もちをくるむときは書き終えた帳面を使った」と思い出話が次々と出てくる。保存することができ、重宝がられる食材。「昔の人の知恵だねぇ」。近くの農産物直売所に出すと、すぐに売り切れてしまうそうだ▼スーパーマーケットなどへ行けば、一年中、野菜が買える時代。便利なのだが、それが当たり前になると、だんだん季節感がにぶる。旬のものは旬に食べる。栄養価も高く、体にも良い。それが1番。(湯沢康江)

-

上伊那教職員美術展

第33回上伊那教職員美術展は14日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。小・中学校の美術科担当教諭らでつくる上伊那美術教育研究会(三澤久夫会長)の主催。

20縲・0歳代の会員27人が一人、1、2点ずつの計42点の絵画、デザイン画、石こう像を出品。休日の研修会や教職の合間の少ない時間の中で制作した力作が並ぶ。児童・生徒、その保護者らが会場を訪れている。

伊那谷や安曇野などの山や川の風景画のほか、家族などの人物画、花を描いた静物画など、題材は幅広い。油彩や水彩、パステルなどの画材それぞれで技法も違うため、来場者は各作品を比べながら眺めている。

会員の一人、土屋雅敬教諭(西箕輪中学校)は「作品を普段、見てもらうことがない保護者や地域住民の人たちに見てもらい、自分たちのことを知ってもらいたい」と来場を呼び掛けている。

入場無料。午前10時縲恁゚後4時30分。 -

南箕輪村図書館に正月飾り

南箕輪村久保の橋爪純子さんが手がけた正月飾りが、村図書館に飾られ、利用者を迎えている。

橋爪さんは、ボランティアで村図書館に手作りの季節の飾りを届けている。

今回は、正月らしく松、竹、紅白の梅、南天、椿などを丸木に生け込み、千代紙で折った鶴をあしらった飾り。長く鑑賞できるよう造花も使って仕上げている。

図書館の入り口正面に飾られ、館内は華やいだ雰囲気。訪れる人の目を楽しませている。小正月の15日ころまで飾る予定。 -

伊水会新春書作品展

上伊那の書道家らでつくる伊水会(千葉耕風代表)は14日まで、「新春書作品展」を伊那市駅前ビル「いなっせ」にある2階ロビー展示ギャラリーで開いている。小品を中心とする29人の50作品が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

同会は例年、「伊水会展」と題して会員の作品発表を行っているが、新春作品展を催すのは初めて。散歩がてらに足を運んでもらえるような気張らない作品展にしよう竏窒ニ、これまでの書き溜めた作品の中から気に入ったものを出展している。

漢字、仮名、隷書、墨象など、さまざまな書体を用いた作品が並び、“書の年賀状”という意味合いで、今年のえと「亥(イノシシ)」をテーマとした作品も多い。

千葉代表は「生活の中に入っていくような書を中心とする気軽な作品展。墨象は墨と筆でつくる絵画的な面白さもある。ぜひ足を運んでほしい」と話している。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

伊那市消防団 参与会を発足

伊那市消防団(田畑安彦団長、1156人)は9日、高遠町・長谷村と合併により誕生した新団以前の各旧市町村の団長経験者を集め、団の活動に助言を与えることを職務とした参与会を発足した。市役所で委嘱式などがあり、会長に御子柴龍一さん、副会長に馬場市衛さんを選出した。

委嘱したのは就任の同意を得た23人。この日は、そのうち12人が出席し、田畑団長から委嘱状を受け取った。田畑団長は「地元の地理に詳しい皆さんから指導を頂くことで、災害が起きても迅速な対応ができると思う。皆さんの活躍を期待したい」と話した。

御子柴会長は「私たちの仕事は現職の皆さんを補佐し、地域住民の財産保全などを助けること。親ぼくを深めるとともに新伊那市消防団の手助けをしていきたい」と就任のあいさつをした。

参与会は、合併前、後の団長経験者が対象。今後は年2回の定例会で団幹部と親ぼくを深めながら意見交換をするほか、団行事にも参加していく。 -

子育て学級

お正月行事や遊びを紹介

箕輪町の町公民館子育て学級は11日、町文化センターでお正月遊びの羽根突きを見たり、紙飛行機を飛ばして遊んだ。

年明け最初の学級で、お正月にちなんでスタッフが羽根突きを披露。かわいい絵が描かれた羽子板も紹介した。羽根の玉になるムクロジの種も、実際に実を割って中の種を見せると、子どもたちは興味津々に見ていた。

鏡開きの日だったことから、鏡もちを割っておしるこなどにして食べることも紹介。きなこ、あんこなどさまざまなもちの食べ方が描かれた絵本も見た。

子どもたちは羽根突きの代わりに風船突きをしたり、リトミックで縄をジャンプして飛び越したり、元気に体を動かした。紙飛行機作りでは、お母さんと一緒に広告紙で作り、飛ばし方を教わって何度も何度も飛ばして遊んだ。 -

はつらつ手良塾が裁判員制度の学習会

伊那市手良地区住民でつくる「はつらつ手良塾」は10日夜、09年度までに導入される「裁判員制度」の学習会を手良公民館で開いた。塾生や地区住民など約15人が集まり、新しい制度への理解を深めた=写真。

同塾で裁判に関する学習会を開くのは3回目。昨年12月には実際に刑事裁判の傍聴もしており、今回は学習会を実施。DVD(音声デジタル・ディスク)で裁判員に選ばれた場合の流れを学んだ後、長野県地方裁判所伊那支部の庶務課長・桜井郁夫さんから、裁判員制度が導入された経緯などを学んだ。

参加者からは「これまで難しい問題は専門家に任せるというのが一般的だったと思うが」などといった質問があり、それに対し桜井さんは「これまではそういう機運の中、裁判が行われてきたのは事実。その一方で国民から離れた存在となり、手続きが長期に及ぶなど、国民感情にそぐわない弊害も出てきた。裁判自体簡単とは言わないが、法律はみなさんの常識でできているもの。それを適応してもらい、判断してほしい」と呼びかけた。

はつらつ手良塾は、手良地区の60代のメンバーを中心として構成する公民館クラブ。地域には気力、体力、時間的余裕のある60代世代もおり、地域の中核的役割を担っている人も多いが、この世代は公民館活動と疎遠になりがち。そこで手良公民館は昨年、新規公民館事業として「はつらつ手良塾」を発足した。地域の課題や歴史などをテーマに、塾生らが主体的に学んでいる。 -

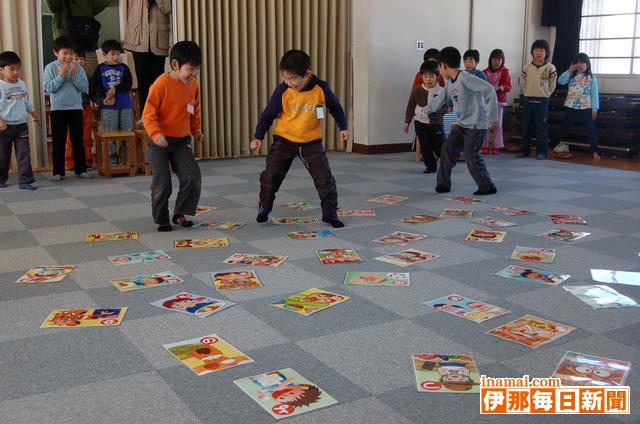

富県小学校で食育カルタ

正しい食事のあり方について学ぼう竏窒ニ11日、伊那市富県小学校の1、2年生が、「食育カルタ」に挑戦した。

同校では今年、給食週間に合わせて学年別の食育講座を開くことを決め、昨年県や食に関連するボランティアなどで発足した「上伊那食育キャラバン隊」を招いた。同キャラバン隊は、これまでも地区の公民館などから依頼を受け、食育の大切さを伝えるための情報発信をしてきたが、小学校での講座は今回が始めて。この日は、伊那保健所の清水昭子さんと県栄養士会伊那支部の富永志のぶさんが訪れ、1、2年生を対象に「食育カルタ」を実施した。

最初に、清水さんと富永さんは50音のカルタを読み上げながら食事のマナーや朝食の大切さなどを説明。その後のカルタ大会では、チームごとに分かれて対戦。1、2年生がペアとなり、先ほど学習したばかりのカルタを「はい」と元気良く取っていた。 -

【記者室】大学教授のセクハラ

駒ケ根市にある県看護大学の教授が女子学生にセクハラ行為をしたとして停職3カ月の処分を受けた。大学によると教授は数回にわたり、研究室や講師宿舎で学生の肩を露出させたり後ろ向きにひざに座らせたりして、胸や腹などを触ったようだ▼多くの生物にとって種の保存は自分一個の生命よりも重大なもので、極論すればそのためだけに生きているともいえる。この教授も毎日若い女性ばかりに囲まれているうち、ついフラフラと本能に流されてしまったのだろうか▼オスとしての強い本能を持った結果と考えれば哀れでもあり、同情もしたいが、やはり人間ならば理性で押さえられるはず。まして教授の地位を利用しての行為とあっては冗談や笑い話では済まない。(白鳥文男)

-

小中学校長が子どもの安全見守り協力要請

宮田村の宮田小、中学校は10日、児童、生徒の安全を地域全体で見守ってほしいと、各区長に協力要請した。

野溝和人小学校長、新津吉明中学校長がこの日あった区長会に出席。

「地域の見守る目が犯罪防止につながる。児童生徒への声かけ、不審者情報の提供など協力を」と呼びかけた。

村内では住民有志が参加する「子どもの安全見守り隊」などが精力的に、登下校時間帯などに地域を巡回。子どもを見守る意識が高まってきている。 -

第21回伊那消防組合職員意見発表会

第21回伊那消防組合職員意見発表会は11日、箕輪町文化センターであり、同組合管内の4消防署から7人が出場し、日ごろの消防、救助活動などを題材に肌で感じたことなどを発表した。伊那消防組合消防本部の主催。

箕輪消防署の荻原大輔消防士(25)が「

OVER THE BORDER縲恪窓ォを越えて縲怐vと題した意見発表で最優秀賞を獲得。優秀賞は、伊那消防署の下倉剛雄消防士(25)、高遠消防署の伊藤政史消防副士長(32)が選ばれた。

入署して2年目の荻原消防士は、昨年の7月豪雨災害で体験した、管轄に縛られた活動のもどかしさを訴えた。「各消防本部、市町村で複雑な事情があると思うが新人の私だからこそ素朴に持つ疑問。すぐそばで困っている人がいれば手を貸してあげたい」とした。

現在、国、県が進めている消防の広域化を図れば、管轄を越えて活動ができる竏窒ニ制度改正を熱望。「東海地震では伊那谷に被害が出ると予想される今だからこそ、私は提案したい。救う命に国境はないと確信している」と強調した。

最優秀賞者の荻原消防士は、県内の14消防本部の代表者が集まる県消防職員意見発表会(2月8日、伊那市)に出場。「初めての出場となるが自分の意見を大きな声で伝えたい」と意気込みを語った。 -

110番の日にチラシ配布

警察庁が定めた「110番の日」の10日、駒ケ根署員と伊南防犯連合会女性部員は駒ケ根市のJR駒ケ根駅前で110番通報のポイントを書いたチラシを通勤、通学中の市民らに配布した=写真。

チラシには「110番は事件・事故の緊急電話です」とした上で「110番通報の6つのポイント」として(1)何があったか(2)どこであったか(3)いつあったか(4)犯人は(5)今どうなっているか(6)あなたの住所、名前、電話番号など竏窒ェ挙げられている。

昨年1年間の110番通報の件数は県下で約10万2600件、駒ケ根署管内で約1200件。このうち事件・事故に関係ないものが約20%あった。 -

警察犬嘱託

警察犬として働く2頭の犬への嘱託書交付式が10日、駒ケ根警察署で行われた。昨年に続いて嘱託を受けたのは共にジャーマン・シェパードのペガ・フォン・トーキョウシゲル号(7歳、メス)とフローレンス・フォン・ミナトツネイシ号(5歳、メス)。ペガ号を連れて警察署を訪れた飼い主で警察犬指導手の田中京子さん=駒ケ根市下平=が県警本部長名の嘱託書を山本修作署長から受け取った=写真。嘱託期間は12月31日までの1年間で、1年ごとに更新される。田中さんは「2頭は少し神経質だが、しっかりした犬。頑張って捜査の役に立ってほしい」と話している。ペガ号は行方不明者の捜索などに昨年1年間で5回出動しているという。

警察犬は現在県下で28頭。県警が毎年行う嘱託警察犬審査会を経て嘱託を受け、警戒業務や足跡追求などに活躍している。 -

南箕輪村消防団が夜警

住民の火災予防意識の高揚へ

南箕輪村消防団は昨年暮れから、火災予防を呼びかけて村内の夜警を続けている。

冬期間恒例の夜警は昨年12月27日に始まり、3月末まで続く。火を扱うことが多く、空気が乾燥して火災が発生しやすい冬場に、消防車両で警鐘を鳴らしながら地域内を回り、注意を呼びかけることで住民に火災予防の意識を高めてもらう目的。併せて、村内には冬場の水位が低い場所があるため水利確保の確認、不審なところがないかなどの確認にも努める。

通常点検の1日、15日に加え、5分団がそれぞれの計画に沿って週2、3回夜警活動をしている。時間はおよそ午後7時半ころから深夜まで。屯所に泊まったり、地域の消防組織と協力して夜警している団もある。

9日夜は、第3分団第2部の団員3人が神子柴の屯所に集合した。午後7時半に屯所を出発し、神子柴地区を1周して火の用心を呼びかけた。団員は、「ちょっとした油断で大きな火事になってしまう。火災のあった家を見ると本当に悲惨。わずかな心配りで火災は防げるので、注意を心がけてほしい」と話している。 -

伊那消防組合06年の火災状況

伊那消防組合は06年に管内で発生した火災状況をまとめた。火災件数84件(前年比8件減)、死者3人(同5人減)、負傷者6人(同1人増)、被害総額1億6700万8千円(同2275万6千円増)。「放火・放火の疑い」は前年に比べて1件増の16件で、枯れ草火災が例年より増え、半数を占めたという。

内訳は「建物」43件(同2件減)、「その他(廃材・土手焼き)」31件(同4件減)、「林野」が5件(同1件減)、「車両」が5件(同1件減)。焼損面積は、建物2308平方メートル、林野20・9アール、車両5台。焼損棟数は全焼17棟など計53棟で34世帯、81人が被災した。

原因は、「放火・放火の疑い」(16件)、「たき火」(12件)、「火遊び」(6件)、「電気機器」(6件)の順で多い。

市町村別の火災発生数は、3市町村合併に伴い前年比4件増の伊那市47件(高遠町5件、長谷0件)のほか、辰野町が1件増の11件。箕輪町は同数の14件、南箕輪村は前年2番目に多い件数だったが6件減の12件だった。

同消防組合によると05年現在、全国的に見て出火原因は、「放火」が8年連続の上位で、火災件数の3割を占めるという。署員は放火予防対策として、家の周りを整理整とんしたり、センサーライトを設置したりするだけで効果があると呼び掛けている。

死者1人を出した伊那市高遠山室の住宅火災(昨年12月6日) -

佐藤正一さんフォト&エッセー展

フォトエッセイスト・写遊人佐藤正一さんの作品展「心のふるさと信州・伊那谷通信パート17」が駒ケ根市立博物館ロビーで21日まで開かれている。伊那毎日新聞はじめ各紙に掲載された投稿写真とエッセイなど35点を展示中=写真。駒ケ根での単身赴任生活の便りを写真とともに家族に送ることがきっかけとなって始まった写真活動だが、今年春に家族が住む群馬県沼田市の自宅に帰ることを決意。駒ケ根市での作品展は今回が最後となる。佐藤さんは「写真はこれからも趣味として細く長く続けていきたい。伊那谷の皆さんには18年間本当に世話になった」と話している。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時。毎月曜日休館。 -

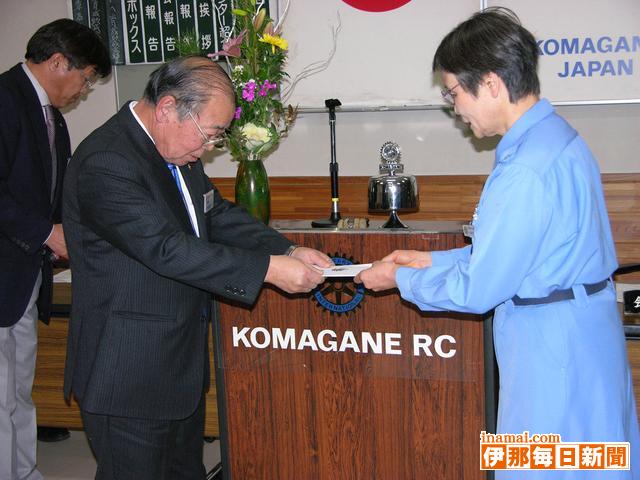

駒ケ根ロータリークラブ新春例会

駒ケ根ロータリークラブ(中島清一会長)は8日夜、新春例会を駒ケ根商工会館で開いた。会員ら約40人が出席し、決意も新たに新年のスタートを切った。中島会長は「この半年間『率先しよう』をテーマに順調に活動してきたが、残された事業もまだ多い。あと半年、なお一層の協力を」と呼び掛けた。

席上、クラブが毎年行っている奉仕活動の一環としてボーイスカウト駒ケ根第1団とガールスカウト長野第32団に対し、育成助成金がそれぞれ贈られた=写真。団委員長の小林範夫さんと川端咲美さんは「皆さんの温かい志に感謝する。世界を担う青少年が育っていけるよう、これからの活動に有効に活用していきたい」と礼を述べた。 -

木下山車飾り

南宮神社祈年祭の奉納へ準備大詰め

箕輪町の木下山車(だし)飾保存会(蟹沢廣美会長)は今年も、町民俗無形文化財の山車飾りを13、14日の南宮神社祈年祭に奉納する。舞台への飾り付けが終わり、会員は細部の見直しなど最後の仕上げに取り組んでいる。

今年の出し物は、干支にちなみ2頭のイノシシの「猪突猛進」、「勧進帳」(安宅の関で弁慶が義経を救うため偽って殴打する場)、「和睦」(福与城の藤沢頼親と武田信玄方の穴山梅雪との和睦の場)、「修禅寺物語」(面作り師・夜叉王が頼家の身代わりに斬られた自分の娘の顔を紙に描く場)、「富士の巻き狩り」(新田義貞のイノシシ狩り)。

今年は、地元の福与城の顛末に関係した場面を1舞台作った。作家の小沢さとしさんの著書「和睦」を基にしたもので、14日の鑑賞会には小沢さんによる説明も予定する。

保存会は11月下旬から夜作業を続け、人形作り、舞台組み立て、飾り付けと作業を進めてきた。祭り前日の12日、最終確認をして当日を迎える。

02年発足の小学生のクラブ「スマイル山車くらぶ」は、今年は「かちかちやま」の2場面を作った。11月から準備を始め、毎週土曜日に制作に励み、完成させた。

保存会は、「自分たちはまだ不十分だと思うけれど、精一杯作った。ぜひ見てほしい」と話している。 -

【記者室】天然リンクオープン間近

箕輪町内唯一の天然リンク、上古田スケート場がようやくオープンの見通しとなった。ずっと薄氷で、一部はさざ波立ち、いつ滑走できるのかと心配だったが、今回の大雪で一気に氷ができた。雪かきに追われ、うれしくない雪だったが、スケート場オープンを待ち望んでいた子どもたちには、まさに天の恵みだった▼スケート場の昨年からの管理人は、「大変ですね」との声かけにも「楽しいよ」と笑顔で整備に励んでいた。長年管理してきた男性も、「ようやくできるね」と雪かきのスコップを手にしていた▼今年は町の郷土博物館が初の下駄スケート体験会を21日に計画している。どんな滑りができるのだろう。初めての人も、懐かしい人も、訪れてみてはいかが。(村上裕子)

-

中川村消防団出初め式

中川村消防団(下平道広団長)の出初め式は7日、文化センターで開いた。163人の団員と来賓が出席して式典を開き、結束して防災力を維持、強化していこうと誓いを新たにした。

大雪による悪天候で、宮田村と同じく分列行進は中止となったが、整然とした雰囲気で式典を開催。功労があった団員などを表彰し、松村等前団長に感謝状を贈った。

下平団長、曽我逸郎村長は一層の団の結束を求め、士気を高めた。 -

「かさんぼこ」で無病息災

飯島町日曽利耕地(原田弘人総代、46戸)の正月の伝統行事「かさんぼこ」が7日夜、日曽利林業センター広場で行なわれた。未明から降り続いた大雪も午後3時過ぎには止み、地域の子どもや大人約50人が続々と集まり、1年間の無病息災を願った=写真。

「かさんぼこ」はしめ縄や門松など正月の飾りを燃やす「どんど焼き」同様の行事だが、形態が珍しい。朝から積み上げた正月飾りの山の中央に、高さ9メートルもある真竹を立て、先端に色紙を巻いた「「花」と呼ばれる竹串を数10本取りつけた。 午後6時、正月飾りに点火、炎と煙りが真っ直ぐに中天に上り、正月飾りが徐々に崩れ落ち、点火から15分後に、ゆっくりと竹が倒れると、みな「花」を求めて群がった。

各家庭に持ちかえった「花」は厄除けとして玄関に飾る。 -

駒ケ根市消防団出初式

駒ケ根市消防団(小平佳司団長)は8日、出初式を行った。小雪が舞い、寒風が吹く厳しい冷え込みの中、団員約420人が駒ケ根駅北公園から市文化会館まで威風堂々の分列行進を行って団の意気を示した。昨年に続いて団員の子供たち約40人が元気に加わり、団員らに交じって中原正純市長らの観閲を受けた=写真。

文化会館で行われた式典では出席者全員が消防殉職者への黙とうをささげたほか、功労者らに対する表彰が行われた。中原市長は「住民の身体、生命、財産を守る皆さんの努力に市民を代表して心から感謝する」と団員らの労をねぎらった。

表彰を受けたのは次の皆さん。

◇日本消防協会長表彰▽精績章=分団長・小澤敏樹、萩原道彦

◇県消防協会長表彰▽優秀章=駒ケ根市消防団▽功労章=分団長・山本郁勇、湯澤英喜、副分団長・久保田博昭、北原晋也▽努力章=分団長・佐藤和樹、副分団長・田中良英、宮脇勝、福澤源吾▽精績章=副分団長・倉田卓哉、松崎宗孝、部長・春日公博、堀内英樹、久保田浩人、中嶋健作▽技術章=部長・倉田義裕、北澤隆、原浩則、藤井茂▽精勤章=部長・北原義伸、竹村英樹、羽場昭、班長・遠山秀明、春日崇、北村弥浩、浦岡俊希、大島晴仁、中谷貴宏、伊藤匡、林健司、福澤浩、田中健一、池上仁司、所河宏一、下島裕一、竹村幸弘、三室真、下島健、臼井鉄也、団員・北沢稔、桐山大、滝沢博文、中村圭司

◇上伊那消防協会長表彰▽分団優秀章=5分団▽分団無火災章=5分団▽功労章=部長・唐澤裕二、小池純、亀山剛、小出徳一、佐久間弘司▽精勤章=班長・小林要介、小原正隆、榎本宗良、横田大輔、小澤康弘、小松原敏弘、大石正人、北澤文彦、瀧澤貴史、池上慎一、北原政明、春日隆志、山本哲広、小松利光、竹村孝、赤須潤一、馬場達弘、坂井比呂六、下島寿哉、団員・水野毅、北原忍、戸澤篤、堀内信彦、木下務

◇駒ケ根市長表彰▽15年勤続章=分団長・萩原道彦、副分団長・宮脇勝、福澤源吾、班長・林智久、藤澤俊幸、下平利博、竹村秀一、臼井鉄也、団員・鈴木克也、松下栄治、林芳郎、瀧澤勝幸、松崎久志、宮下伸二、赤須隆則▽10年勤続章=部長・小池純、亀山剛、佐久間弘司、春日崇、石澤正志、小原正隆、山本喜裕、小澤康弘、神崎太一、田畑博利、福澤浩、北澤文彦、松田伸也、鈴木忍、瀧澤貴文、池上慎一、吉澤淳、春日隆志、竹村達也、上村俊幸、馬場達弘、坂井比呂六、下島寿哉、団員・春日浩幸、小原徹史、山田一興、渋谷克希、丸山泰、竹村茂、戸枝昭人、堀内信彦、松崎道靖、松本寛明、奥原光幸、佐野秀一、竹村昌樹、宮澤剛、竹村陽平、木下昌俊、林寛道、瀧澤正博、林好成、林和志、大倉誠、戸澤徳明、中山浩一、小林明夫、小林建蔵、竹村弘光、春上聡、市村実▽5年勤続章=団員・田村仁志、下平新、吉澤健司、宮下昌己、塩澤俊昭、新山真史、宮原正博、吉澤克之、塩澤克美、北澤丈夫、渋谷良、服部和晃、林崇仁、大野恭平、小松義知、清水道浩、中原圭史、佐々木浩人、川端康聖、高橋行男、木下康彦、山本孝浩、宮澤孝彰、松井俊幸、小出博之、中城賢人、宮澤武史、木下進一、北原祐二、細田雅俊、久保田幸司、宮脇和也、竹村雅臣、佐藤亮、伊藤俊二、矢澤国明、松下功一▽永年無火災区=下平、上穂町、東伊那▽1カ年無火災区=南割、赤穂中割、北割二、小町屋、市場割、下平、町二、上穂町、旧吉瀬、旧永見山、旧菅沼、旧中沢中割、旧上割、旧中山、旧大曽倉、旧中曽倉、旧本曽倉、旧原、旧南入、東伊那▽市長感謝状=田中薬局・田中一正、アルプス中央信用金庫、ケーヨーD2駒ケ根店

◇駒ケ根市消防団長表彰▽分団無火災章=5分団▽団長特別章=分団長・萩原道彦、副分団長・北原晋也、部長・中嶋健作▽操法功労章=班長・田中健一、団員・山本智彦、伊東主税、堺澤智、堺澤伸吾、塩澤克美、中村光延、木下平治郎、樋屋直哉、石綿晃、飯島和彦、横前友紀、原純也、宮澤剛、森田徹也、小林喜巳、松井俊幸、松崎雄介、宮脇剛旨、宮下孝志、木下雅希、伊藤徹治、矢澤国明、寺澤徹、伊藤洸一、羽生吉浩▽特科勤続章=団員・宮下昌己、服部和晃、宮澤武史、宮脇和也 -

南箕輪村消防団・赤十字奉仕団出初式

南箕輪村消防団(宮島忠夫団長)と赤十字奉仕団(太田光子委員長)の07年出初式は8日、村民センターホールであった。団員は威風堂々と分列行進して役場駐車場で観閲を受け、式典に臨んだ。

宮島団長は、「昨年の7月豪雨災害で団員の連日における災害対応のおかげで被害を最小限に抑えることができた。献身的な活動を誇りに思う。高齢化社会で高齢者の火災を防ぐため住宅防災対策を啓蒙し被害を減らす必要がある」。太田委員長は、「豪雨災害で改めて団の役割の重大さを感じた。少しでも社会に役立つよう努めてきた。尊い体験を生かし、地域に根ざした奉仕活動を願う」と訓示した。定例表彰もあった。

出初式新春イベントは、最新はしご車からの菓子投げに約50人の親子らが集まり、消防車の試乗や、はしご車をバックにした記念撮影を楽しんだ。 -

紙が機体の世界最小電動ヘリ飛行成功

駒ケ根工業高校教諭の竹内浩一さん(宮田村南割区)が、紙を機体にした赤外線制御による世界最小クラスの電動ヘリコプターを開発し、飛行に成功した。同じ大きさでも紙より軽い発泡ポリプロピレン(EPP)の機体は市販されているが、重心配分など試行錯誤を繰り返して完成。7日、駒ケ根工業高校体育館であった飛行会で一般公開し、わずか15センチ、11グラムの小さな紙の機体が宙に舞った。

かつては高価で、飛行技術も要したラジコンヘリコプターだが、近年は電動モーターやバッテリーの小型化が進み、誰でも気軽に遊べる世界が広がっている。

軽量で丈夫なEPPが機体の材質の主流となっているが、竹内さんは、世界最小の市販品をもとに「紙でも機体を作れないか」と挑戦を始めた。

パソコンの立体画像ソフトを用いて設計。宙に浮いても安定しないなど失敗を繰り返したが、10機ほどの試作機を経て、ようやく完成した。

紙はEPPよりも数グラム重いため、重心配分とそのほかの軽量化で補正。「微妙な調整が大変だった」と振り返る。

今後は同様に、飛行機も紙の機体で挑戦したい考え。「ラジコンは決して難しいものではなく、多くの人に体験してもらいたい」と話している。

このヘリコプターに関することや飛行会の日程などは、竹内さんのホームページ(http://www.oidenansho.com)で随時更新していく。 -

宮田村消防団出初め式

宮田村消防団(平澤成己団長)の出初め式は7日、村民会館で開いた。大雪や強風を考慮して市街地をパレードする恒例の分列行進は中止。式典のみとなったが、昨年の豪雨災害を教訓に、日常の備え、心構えを再徹底し、結束を高めた。

分列行進の中止は「今まで記憶にない」(関係者)事態となったが、厳粛な雰囲気のなか式典で士気を高揚。

160人の団員と来賓が出席し、平澤団長は「災害はいつやって来るか分からない。日夜備え、全団員一丸となって地域の安全、安心のために一層励もう」と訓示した。

有賀健一前団長に感謝状を贈ったほか、功績があった団員、消防活動に協力する事業所なども表彰。受章者を代表して第1分団2部の倉田康秀部長が謝辞した。 -

箕輪町消防団 出初め式

箕輪町消防団の出初め式が7日、町文化センターであった。団員188人が出席し、気持ちを新たに、団活動への結束を固めた。

雪が降ったため、市中行進から箕輪消防署前での観閲のみに切り替えた。平沢町長、平沢久一団長が、ポンプ車を連ね、堂々と行進する団員を見守った。

式典で、平沢町長は、昨年7月の豪雨災害での団員の長期間にわたる活動に感謝し「災害を教訓に、地域の守りを強固なものにしていきたい」と式辞。「東海地震が想定される地域でもあり、消防団の役割は広範囲で、重要」とし、団員確保が厳しい状況に「団員報酬を一律から出動に応じた体系にするよう検討している。また、事業所とも協力関係を築き、団員が活動しやすい環境にしたい」と述べた。

平沢団長は、火災や自然災害などから住民の生命・財産を守るため、予防消防に徹するよう訓示した。

そのあと、県消防協会功績章など伝達を含めて表彰した。 -

住民の安全確保へ決意新た 伊那市消防団出初め式

伊那市消防団(田畑安彦団長・1156人)の出初め式は8日、中央市街地などであった。同市と高遠町、長谷村が合併して生まれた新消防団として初の同式。団員ら約800人の大所帯が市街地を分列行進するなど、集まった市民らをわかせた。

分列行進は、参加した消防団、赤十字奉仕団、少年少女消防クラブ員らのほか、各分団のポンプ車など60台が出動。入舟交差点縲廱R伊那市駅の800メートル間を、500メートル以上の列を成して移動した。

先頭のラッパ隊から最後尾の長谷消防団車両までの一行を観客は、カメラで撮影したり、手を振って応援するなどして見守った。新市とともに誕生した新消防団の団員らは、きびきびとした行進で勇姿を披露した。

天竜川大橋の右岸上流では、消防ポンプ11台とはしご車などの消防車両5台の計16台が1分間の一斉放水をして、消火能力の高さを誇示した。

06年伊那市の火災件数は46件(前年比3件増)、損害額は6300万円(同約2千300万円増)。団員の出動状況は、7月豪雨災害の影響もあり延べ5426人(同4688人増)だった。 -

かんてんぱぱで今井いさおさん憧憬(どうけい)画の旅

幼いころに記憶した風景に自身の思いを込めて描く今井いさおさん(64)=岡谷市=による「今井いさお竏駐イ憬(どうけい)画の旅竏秩vが9日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。懐かしさや温かさを今に伝える水彩画20点が、訪れた人たちの心を和ませている。

デザイン関係の職業を辞め、現在の活動を始めたのは7年前。木合板に不透明水彩を用い、油絵のようなタッチを再現する一方、油絵の具ではできないグラデーションを巧みに表現している。「憧憬画」というオリジナルの呼び名で幼いころの記憶などを心象風景として描いており、昭和20年代の上諏訪駅前を描いた作品もある。

今回は伊那谷の風景を描いた作品も展示。平和への願いを込めて描いた作品「み返り峠」は、南方に出向いた兵士は戦地の海に浮かぶ島にふるさとを重ねて見たのではないか竏窒ニの思いから描いた。

今井さんは「今は失われてしまった昔の風景を描くことを通じて、見る人にも昔の記憶を懐かしんでほしい」話している。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後4時)。 -

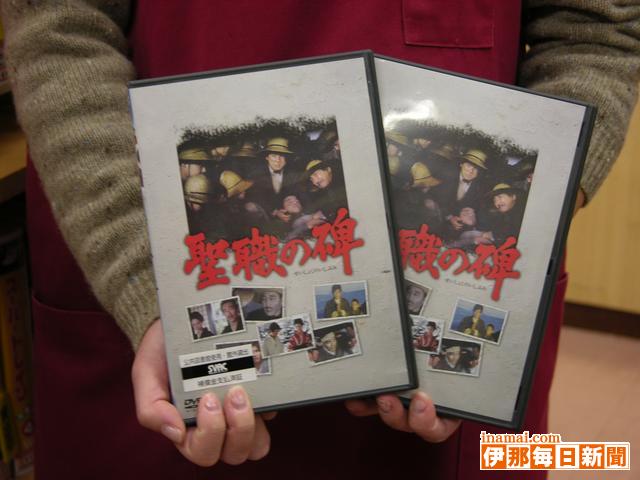

箕輪町図書館

「聖職の碑」DVD貸出始める

箕輪町図書館は、中央アルプス木曽駒ヶ岳での遭難事故を題材にした新田次郎の小説を映画化した「聖職の碑」DVDの貸し出しを始めた。

「聖職の碑」は、1913年(大正2年)に中箕輪高等小学校(現・箕輪町立箕輪中学校)の木曽駒ヶ岳集団登山における遭難事故を題材にした小説。78年に森谷司郎監督が映画化した。上映時間153分。

通常の公共図書館では貸し出しができない作品だが、「地元箕輪に関係のある作品なので保存もし、貸し出しもしたい」と発売元に交渉し、館外貸出の許可を得た。

DVDは3本。1本は保存用で、2本を貸し出している。すでに利用者もいるという。

図書館では「箕輪町に深く関わりのある作品なので、この機会にぜひ借りてほしい」と話している。 -

赤穂中同年会が設立総会

1981(昭和56)年度に赤穂中学校を卒業した同窓会員らが数え年で厄年を迎えるのを機に6日、赤穂中同年会「56すみれ会」の設立総会が駒ケ根市の文化会館で開かれた。卒業生357人のうち約240人が出席し、懐かしい校歌を歌って会の設立を祝った=写真。池上博康実行委員会長はあいさつで「厄年を迎え、人生の大きな節目としてここに会を設立する。素晴らしい級友たちとの新たな出会いと生涯の仲間づくりの場としてほしい」と呼び掛けた。

総会後に開かれたパーティーでは、出席者らが久しぶりに会った友人らと笑顔で昔話に花を咲かせるなど、恩師らも交えて旧交を温めた。

総会に先立ち、厄除けと物故者の慰霊の法要が市内の安楽寺で行われた。

同会は記念事業の一環として12月、母校赤穂中に同中の元校長で県教育委員長も務めた松田泰俊さん=伊那市高遠=が揮ごうした書1幅を寄贈し、赤穂地区の3小学校にもそれぞれ記念品を贈ったほか、市社会福祉協議会には介護用電動ベッド3台を贈った。

201/(火)