-

伊那市中学生キャリアフェス

伊那市内の中学2年生が、地域の人と交流し将来について考える「伊那市中学生キャリアフェス」が、エレコム・ロジテックアリーナで20日に行われました。

キャリアフェスには、伊那市内の中学2年生およそ600人が参加しました。

今年のテーマは「新歩~理想像に向かって~」です。

新しい道を切り拓いてほしいという願いが込められています。

会場には、上伊那のおよそ90の企業や団体が出展し、生徒は興味のあるブースをまわりました。

このうち、上伊那森林組合のブースでは、フィンランドの機械の訓練プログラムの体験が行われ、生徒が操縦していました。

伊那市荒井で着物のレンタルなどを行う萌黄屋のブースでは、生徒が好みの着物を試着し、会場をまわって楽しんでいました。

伊那ケーブルテレビもブースを出展し、アナウンサーやカメラマンの体験をしました。

今年のキャリアフェスには、第1回の時の実行委員長で、伊那市社会福祉協議会の矢澤遥樹さんもブース出展に参加しました。

キャリアフェスは、中学生が地域の人と交流し、将来について考える機会にしようと、市内6つの中学校の代表生徒と、産学官の関係者でつくる実行員会が企画しました。

-

小さな親切運動・作文コンクール 表彰式

子どもたちに人を思いやる心や言葉について、改めて考えてもらうことを目的とした小さな親切運動・作文コンクールの上伊那地区の表彰式が18日に、伊那市の美篶小学校で行われ、9人が入賞しました。

この日は美篶小学校に「小さな親切運動」上伊那支部の藤澤洋二支部長が訪れ、表彰状を手渡しました。

美篶小学校からは9人が入賞しました。

6年生の春日風香さんの作文は、県内の小学校の部で、417作品の応募の中から最高賞となる県知事賞を受賞しました。

「傘を貸そうとして断られてしまったが、結果がどうであれ親切な心をずっと持っていたい」という内容です。

藤澤支部長は「みなさんの作文を読んで心が温かくなりました」と話していました。

-

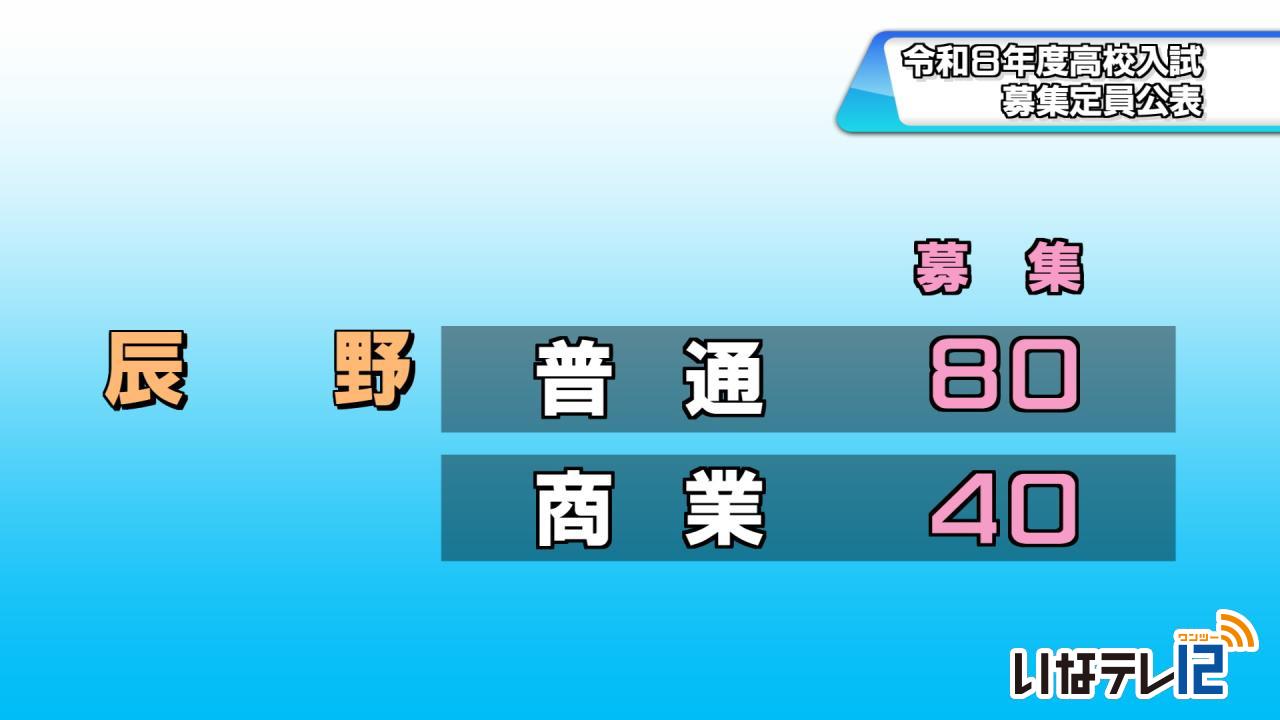

公立高校募集定員公表

長野県教育委員会は、来年度の公立高校の生徒募集定員を18日に公表しました。

上農・伊那北・弥生ケ丘で募集定員が40人ずつ減少しています。

上伊那8校の募集定員は次の通りです。

辰野高校は普通が80人、商業が40人です。 -

伊那市出身 橋爪恵一さんクラリネットリサイタル

東京都在住で伊那市出身のクラリネット奏者 橋爪恵一さんのリサイタルが、伊那市のかんてんぱぱ西ホールで3日に開かれました。

橋爪さんは伊那市出身で、世界各地で音楽指導や演奏を行っています。

橋爪さんと旧知の仲のピアニアスト、服部真理子さんもリサイタルに参加しました。

会場には、東日本大震災で被災した衣服の端切れを使ったタペストリーが展示されていました。

橋爪さんは妻のしおみえりこさんと共に、東北の被災者の支援活動を行っていて、ステージ衣装にも被災した衣服の端切れが使われています。

橋爪さんは、毎年文化の日に合わせて伊那市と東京都でリサイタルを行っていて、今回で9回目です。

リサイタルにはおよそ30人が訪れ、クラシックなど7曲が演奏されました。

-

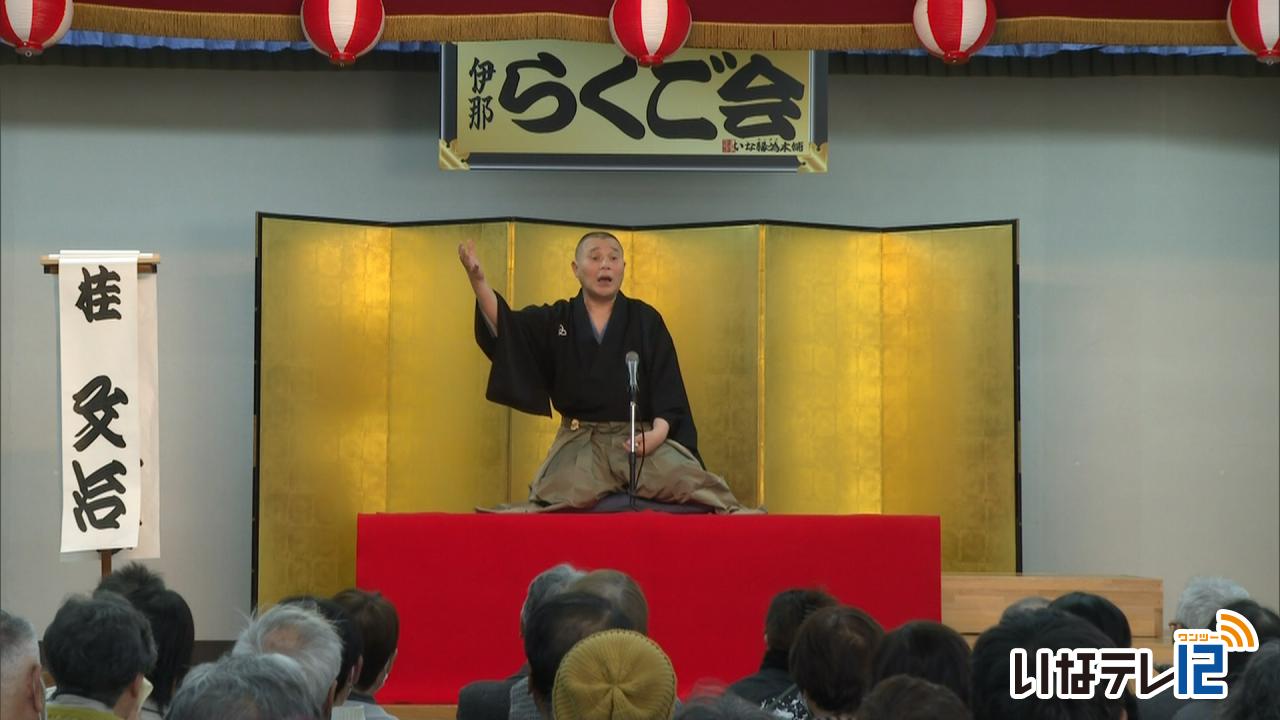

いな縁為本舗が伊那らくご会開催

落語芸術協会所属の十一代目、桂文治さんらが出演する「伊那らくご会」が15日伊那市の坂下公会堂で開かれました。

桂文治さんは昭和61年1986年に十代目桂文治に入門し、平成11年1999年、真打に昇進、平成24年2012年十一代目桂文治を襲名しました。

会場には約140人が集まり軽妙な語りを楽しんでいました。

伊那らくご会は南箕輪村の浦山隆男さんらが立ち上げた「いな縁為本舗」が初めて開いたものです。

浦山さんが桂文治さんと交流があったことから、地域の人たちに本格的な落語を楽しんでもらおうと企画しました。

伊那らくご会では桂文治さんの弟子による落語も披露されました。

いな縁為本舗では、今後も地域の人たちが参加し楽しめる催しに取り組んでいくとしています。

-

伊那西小学校で伊那西地区総合展

作品の展示を通して児童と地域の人々との交流を深める、伊那西地区総合展が、伊那市の伊那西小学校で15日に開かれました。

伊那西小学校には、児童が授業で作った作品が展示されていました。

5年生は、段ボールと紙でビー玉を転がして遊べる作品を作りました。

各学年が林間ものづくり教室で、木の枝や松ぼっくりを組み合わせて作った動物なども展示されていました。

なかよし学級の児童は、学校で育てたトウモロコシでポップコーンを作って販売していました。

体育館には、伊那西地域の7地区の住民や、伊那西小学校教諭の絵画や手芸作品などが展示されていました。

伊那西地区総合展は伊那西公民館と伊那西小学校が共催で開いたものです。

また、伊那西小の学校林にある森のステージで、PTA会員の友人で、世界各地で活動している歌手の山口愛さんが演奏を披露しました。

-

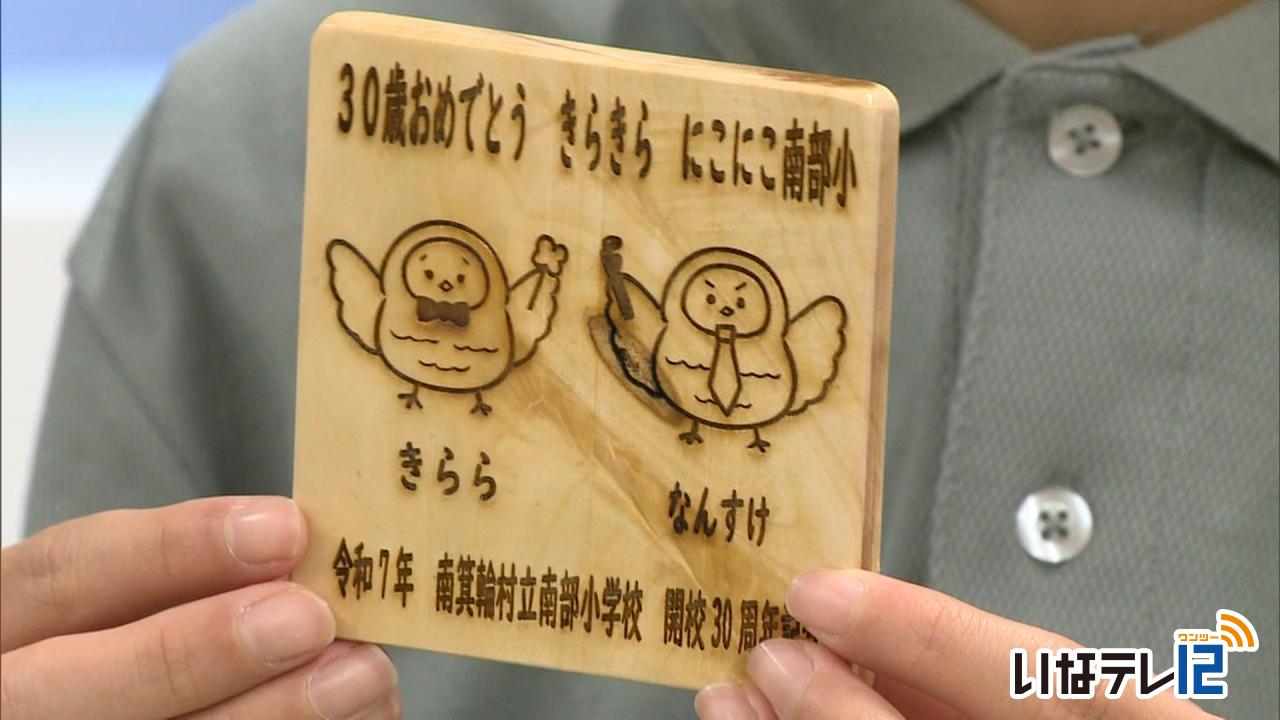

南部小開校30周年記念式典

南箕輪村の南部小学校の開校30周年記念式典が、8日に行われました。

式典は、南部小出身で南箕輪中学校吹奏楽部に所属する14人による演奏で始まりました。

式典では、全校の投票で決まった記念スローガンとマスコットが披露されました。

スローガンは、1年生の小林瑠花さんと矢島匠翔さんが一緒に考えた「きらきらにこにこ南部小」です。

マスコットは、20周年の時に考案されたフクロウのマスコットをリニューアルしたもので、6年の牧島実夏さんの作品が選ばれました。

児童を代表して小林なゆ花さんは、「これからも素敵な南部小学校が愛され続けてほしい」と挨拶しました。

南部小学校は、平成8年、1996年4月に開校しました。

開校するまでは、神子柴の一部と沢尻、南原の子どもたちは伊那小学校に通っていましたが、村内の小学校で教育が受けられるようにと、南部小が開校しました。

式典には、児童や来賓、およそ300人が出席し、開校30周年を祝いました。

-

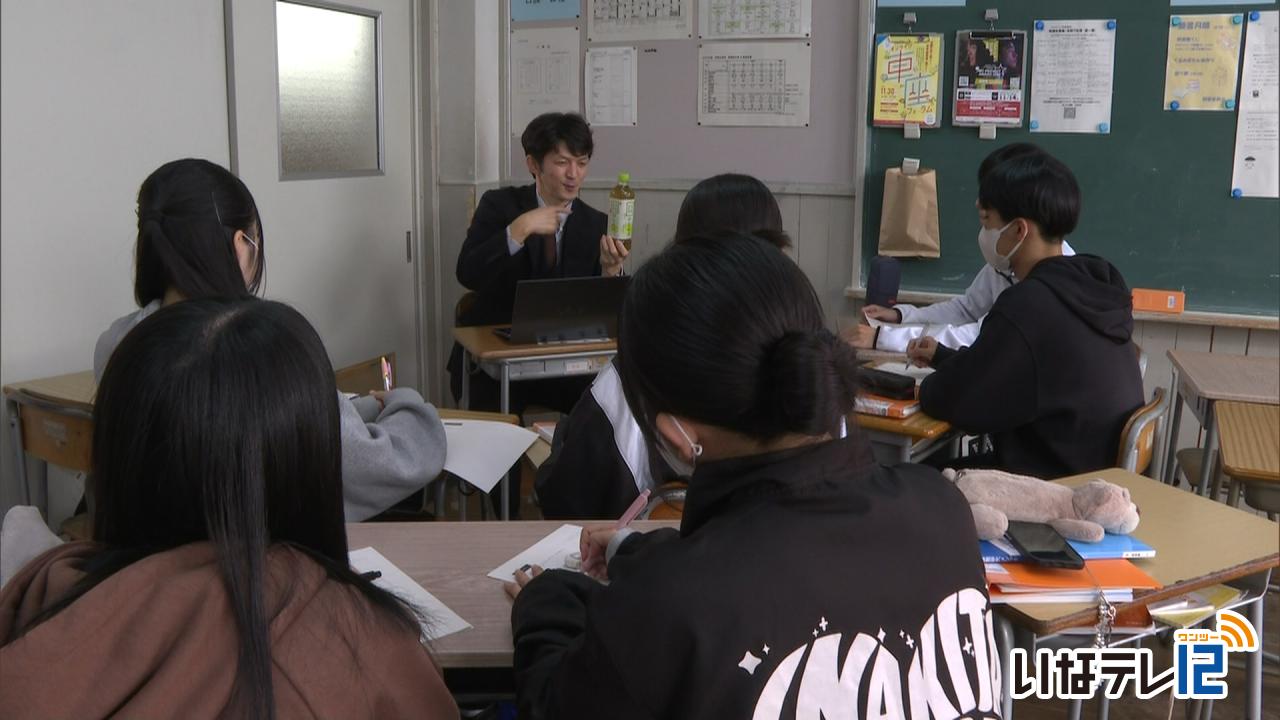

伊那北高校 こんにちは先輩

伊那市の伊那北高校で、地元で働く人から話を聞く「こんにちは先輩」が13日に行われました。

この日は、1年生およそ200人が、製造業やサービス業など、地元で働く19人から話を聞きました。

講師の半数は伊那北高校出身で、生徒は事前に準備した質問を投げかけ、対話をしました。

このうち、伊那北出身で、現在慶応義塾大学を休学し、人々の交流の場となるカフェを運営している佐野天咲さんは、「伊那のよいところは何ですか」という質問に対し、「新しいことに挑戦する時、一緒に考え行動してくれる人が多く、地域の繋がりが強いところです」と答えていました。

同じく伊那北出身で、タカノ株式会社の鷹野太重さんは「自分らしく働くためにはどうすればよいか」という質問に対し「自分の得意なことや好きなことを活かせる仕事を選ぶと、良い人生になると思います」と答えていました。

こんにちは先輩は、総合的な探究の授業の一環で、生徒たちの話を聞きだす力を身につけるとともに、上伊那で活躍する先輩の話を聞き、地元での就職に繋げてもらおうと毎年開かれています。

-

箕輪町公民館「ハーモニカ初級講座」開講

箕輪町公民館の「ハーモニカ初級講座」が文化センターで12日開講しました。

講座は40代から80代の16人が受講していて、講師は飯田市在住で全日本ハーモニカ連盟理事の髙橋明美さんが務めます。

11日は、ハーモニカの持ち方や音の出し方などを学びました。

受講した人たちは「一曲でも多く覚え、人前で吹けるようになりたいです」と話していました。

高橋さんによりますとハーモニカは腹式呼吸で行うので、脳の活性化やリラックス効果があるという事です。

ハーモニカ初級講座は、来年1月まであと5回開かれる予定です。

-

園児が西山神社に幟旗を奉納

伊那市西箕輪の西箕輪南部保育園の園児は、西山神社の新嘗祭に合わせ幟旗を10月29日に奉納しました。

10月29日は西箕輪南部保育園の未満児から年長の園児38人が願い事を書いた幟旗を西山神社に続く階段の脇に立てて奉納しました。

西山神社に賑わいを復活させようと12年前から園児が幟旗を奉納していて、今年は新嘗祭にあわせて行われました。

園児たちは、神社を参拝しました。

伊藤光森宮司は「地域を守ってくれる神社を大切にしてください。みんなの願いも叶いますように」と話していました。

この後神社では、農作物の収穫を祝う新嘗祭が行われました。

幟旗はおよそ50本奉納されたということです。

-

伊那北高校演劇部 登戸研究所を学ぶ

伊那市の伊那北高校演劇部の生徒は、第二次大戦末期に上伊那地域に疎開した旧陸軍の秘密機関「登戸研究所」を題材に劇で演じるため、調査研究会のメンバーから10日に話を聞きました。

この日は伊那北高校演劇部の9人が話を聞きました。

講師は登戸研究所調査研究会のメンバーで伊那北高校非常勤講師の竹内豊一さんです。

竹内さんは登戸研究所平和資料館のパンフレットに沿って説明をしていきました。

伊那北高校の演劇部は、竹内さんの提案で登戸研究所について学び劇で演じる予定です。

よりリアルに演じてもらおうと、証言ビデオも用意しました。

部員たちは話を聞いた後、早速構想を練っていました。

劇は来年1月中の発表を目指しています。

-

中尾歌舞伎「三六災害半世紀」

伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎、中尾歌舞伎の秋季公演が中尾座で9日に行われ、三六災害をテーマにしたオリジナルの演目が披露されました。

今回の演目は、中尾歌舞伎保存会オリジナルの演目「三六災害半世紀」です。

演目は、昭和36年、1961に伊那谷で起きた豪雨災害を題材にしています。

幕末の農村を舞台にしていて、長雨による土石流で、兄の忠勝は、妹を亡くします。

10年後、再び同じような土石流が起こり、忠勝が村や家族を守るという物語です。

大蛇を土石流に見立てていて、大蛇との立ち回りのシーンでは、歓声とお捻りが飛び交っていました。

公演は、伊那ロータリークラブと中尾歌舞伎保存会が主催するものです。

伊那ロータリークラブのメンバーは照明を担当しました。

会場の外では、演目が三六災害であることから、天竜川上流河川事務所が災害についてまとめたパネルの展示をしました。

中尾歌舞伎保存会オリジナルの演目「三六災害半世紀」は、来年1月に121chで放送を予定しています。 -

伊那谷の所蔵品 「百軒着物」

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

7日は、箕輪町郷土博物館蔵の「百軒着物」です。 -

南信工科短大が記念品のコースター製作

南箕輪村の南信工科短期大学校はレーザー加工機を活用して南部小学校創立30周年記念品の木製コースターを製作しています。

30日は、南部小学校6年2組の児童22人が南信工科短大を訪れ製作工程を見学しました。

記念品は南部小学校創立時に植えられたトチノキを活用して作ったコースターです。

南部小の門柱のフクロウのデザインをもとにレーザー加工機を使いコースターに刻印をします。

南部小学校と南信工科短大は同じ南箕輪村にあることから連携を進めていて、記念品の製作もその一環で行われました。

創立30周年記念品のコースターは約370個作られ、来月8日に行われる式典で全校児童と関係者に配られるということです。

-

いのちのWa!コンサートⅣ 合唱劇「雪わらし」上演

上伊那を中心とした小中高校生と、オーケストラによる音楽の集い「KOA音楽の日 いのちのWa!コンサートⅣ」が2日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

コンサートでは、合唱劇「雪わらし」が上演されました。

出演したのは、箕輪中部小学校のOBなどでつくる合唱団「新星合唱団」と、伊那市の東部中学校OBでつくる合唱団「いなっこ」です。

御嶽山で命を落とした子どもが、雪わらしとなって母親の元に帰ってきます。

しかし、二人は声を交わしたり抱き合ったりすることはできません。

母親と舞を踊った後、雪わらしは消えていきました。

雪わらしが消えた後、御嶽には真っ白な雪が降るという物語です。

11年前の御嶽山噴火で亡くなった人たちへのレクイエムとして、箕輪町在住の音楽家、唐沢史比古さんが作詞作曲、脚本を手掛けました。

コンサートでは他に、上伊那を中心とした小中高校、22校の合唱団などによる合唱が披露されました。

このコンサートのために、全国各地の奏者で編成される、いのちのWa!オーケストラによるクラシック音楽の演奏も行われました。

-

伊那北高校 小体感謝祭で体育館に別れ

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する伊那新校の開校を控え、解体工事が始まる伊那北高校の小体育館で思い出作りイベント「小体感謝祭」が3日に行われました。

伊那北高校の小体育館では吹奏楽部や、軽音楽部によるステージ発表が行われ、訪れた伊那北高校OBなどが演奏を聴いていました。

4メートル四方の紙に、訪れた人の手形でヒマワリを描く、手形アートの制作も行われました。

伊那北高校の小体育館は広さ880平方メートル、鉄筋モルタル造で、昭和37年、1962年に建てられました。

当時、長野県は財政難だったため、体育館の建設費用1125万円のうち、750万円を、同窓会、PTAなどで負担しました。

小体育館は3日の感謝祭を最後に使用中止になり、解体工事に入ります。

跡地には、伊那新校の校舎、西棟が建てられる予定です。

-

南箕輪小学校 フラワーアレンジメント体験

花育の実践モデル教室に指定された、南箕輪村の南箕輪小学校の児童が10月9日に、フラワーアレンジメント体験を行いました。

体験したのは、南箕輪小学校の4年生から6年生の、園芸委員の児童33人です。

講師を務めたのは、伊那市の生花店有限会社FlowerPeace南信州サンスイの代表、小池忍さんです。

児童たちは、用意されたトルコギキョウやカーネーション、リンドウなどの花を思い思いの長さに切って鉢に活けていました。

今年度は県内で、花育実践モデル教室に10校が指定されていて、上伊那では南箕輪小学校が指定されました。

-

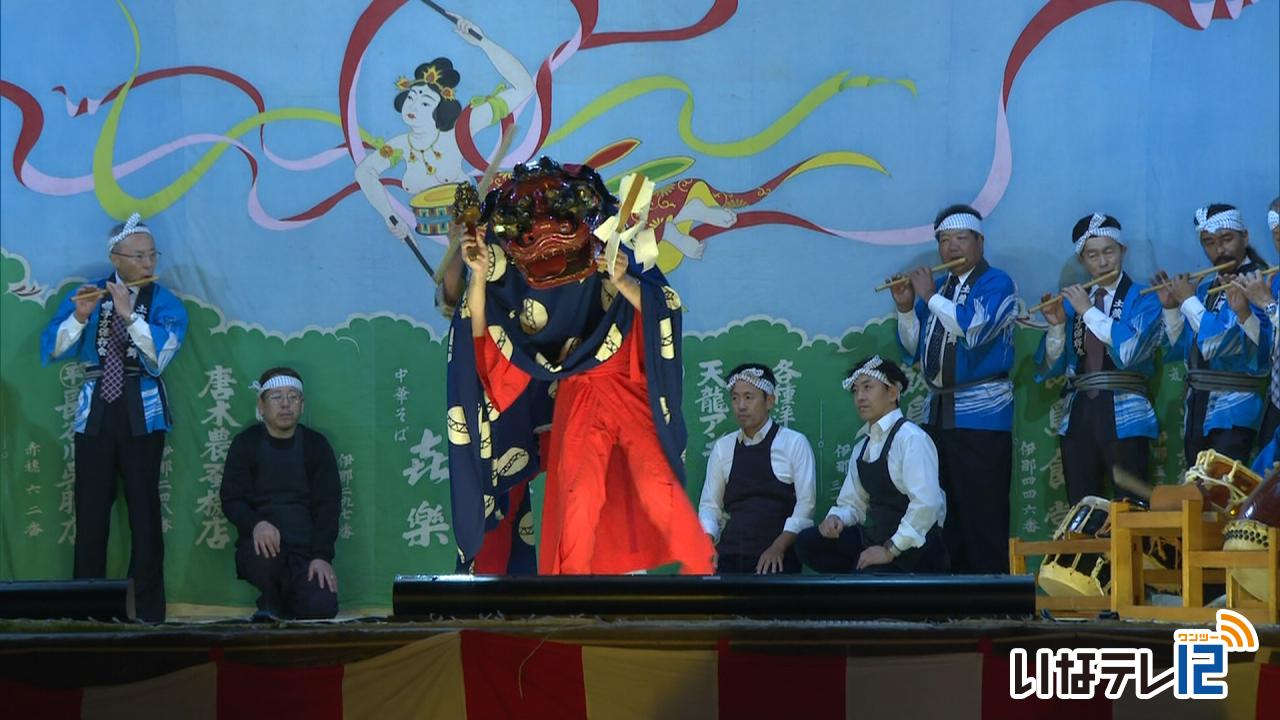

土蔵獅子舞7年ぶり奉納

伊那市東春近の春近神社で例大祭が開かれ、地元の下殿島に伝わる土蔵の獅子舞が7年ぶりに奉納されました。

土蔵の獅子舞は約200年前から下殿島土蔵常会に伝わる伝統芸能で土蔵獅子舞保存会により受け継がれています。獅子は雌獅子で優雅な舞い方が特徴です。

春近神社の例大祭で毎年奉納していましたが、コロナ禍などで途絶え、今回7年ぶりに復活しました。

例大祭では子どもたちによるお囃子も奉納されました。

他に地元の小学生による春近神楽の奉納もありました。

あいにくの雨となりましたが、境内には住民が集まり地域の伝統芸能を楽しんでいました。

-

障がい者文化芸術祭 南箕輪村から3人が入賞 清水さんが最優秀賞

第28回県障がい者文化芸術祭の入賞者の表彰伝達式が、南箕輪村役場で16日に行われました。

村からは3人が入賞し、そのうち役場を訪れた2人に、藤城栄文村長が賞状を手渡しました。

南箕輪村大泉の清水一哉さんは絵画部門で、最優秀賞にあたる県知事賞を受賞しました。

清水さんの作品「稲妻」は、自身が目にした稲妻をアクリル絵の具で描きました。

北殿の有賀康生さんは手芸部門で奨励賞を受賞しました。

有賀さんの作品「試合終了」は、ビーズおよそ1万5千個を使って、人気漫画の名場面を再現しました。

村からはほかに、南殿の梅田國照さんが手芸部門で優秀賞を受賞しました。

文化芸術祭には県内からおよそ570点の出品がありました。

-

伊那弥生ケ丘高校 インドネシアの高校生と国際交流

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の生徒は、訪日教育旅行で日本を訪れているインドネシアの高校生と国際交流を31日に行いました。

31日は、インドネシアの首都、ジャカルタにある高校の生徒68人が弥生に訪れました。

体育館では、弥生の2年生190人が出迎え、歓迎セレモニーが開かれました。

書道部はパフォーマンスを行い、日本の文化を紹介しました。

インドネシアの生徒はダンスを披露し、主に男性が頭に巻くインドネシア伝統のスカーフをプレゼントしました。

セレモニーの後は教室に移動し、英語で交流を行いました。

ハロウィンにまつわる英語のクイズに、弥生の生徒とインドネシアの生徒で協力して挑みました。

長野県では学生の国際感覚を育み、海外との交流人口の増加を図って訪日教育旅行の受け入れを積極的に行っています。

インドネシアの生徒は、昨日から市内で農家民泊を行っていて、来月6日に帰国する予定です。

-

新山小学校開校150周年記念式典

伊那市の新山小学校で、開校150周年を祝う式典が25日に行なわれました。

記念式典には、児童や地域住民などおよそ100人が出席しました。

児童会長の守屋結生さんは「150年間のありがとうの気持ちと、これからもよろしくお願いしますという気持ちを新山小学校に届けたい」と話していました。

新山小学校は、上新山の小学立道学校と下新山の小学篤志学校が統合し、明治8年(1875年)に開校しました。

平成20年(2008年)には伊那市から小規模特認校として指定され、現在は40人の児童が通っています。

新山地区は全戸がPTAの会員で、地域全体で子どもたちを見守っています。

式典後の記念発表会では、新山子ども太鼓の演奏がありました。

また、新山小の思い出を画像や映像で振り返っていました。

-

南箕輪村の文化財公開

南箕輪村南殿の有賀家に残され、村有形文化財に指定されている掛け軸や屏風などが11日に大芝荘で公開されました。

会場には、南殿の有賀家に残されていた掛け軸や屏風など、33点が展示されました。

江戸時代初期から明治までのもので、村の有形文化財に指定されています。

中でも目を引くのが、高遠藩の砲術家、阪本天山が有賀家に送った屏風です。

縦およそ2メートル、横およそ6メートルあります。

有賀家は天山の娘が養女になったことで交流があったということです。

ほかにも、島崎藤村の父、島崎正樹の書なども展示されています。

村教育委員会では「大きな作品が多いため展示の機会も少ない。改めて村の歴史を知る機会になればうれしい」と話していました。

-

伊那小1年仁組 森JOYに向け歌の練習

伊那市の伊那小学校1年仁組は11月2日にますみヶ丘の市民の森で開かれる「第8回森JOY」に向けて、歌の練習を30日に行いました。

伊那小学校の音楽室で、1年仁組の児童33人が歌の練習を行いました。

練習したのは、森JOYで歌う「森のこえ」です。

練習を指導したのは、森JOYに出演する、伊那市のピアニスト、平澤真希さんです。

平澤さんは、強弱をつけることや、リズムのとり方などを指導しました。

森JOYは、伊那市が進める50年の森林ビジョンを官民で応援する、伊那市ミドリナ委員会が開きます。

今回で8回目で、11月2日に、伊那市ますみケ丘の市民の森で午前10時から開かれます。

伊那小学校1年仁組は午後1時半からのコンサート第2部に出演し、森のこえの他

、クラスで飼育しているミニチュアホースのオリジナル曲を披露する予定です。

-

第30回書晋展

上伊那の書道指導者でつくる書晋会の作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、会員9人の作品およそ60点が展示されています。

かなや漢字、刻字、篆刻などそれぞれが得意とする作品を出品しています。

書晋会は、上伊那の書道指導者が所属していて、毎年この時期に作品展を開いています。

30回目を迎えた今回は、大きなサイズの作品を多く並べたということです。

会長の泉石心さんは「バラエティーに富んだ作品を楽しんでほしい」と話していました。

「書晋展」は、11月5日(水)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

伊那北高校の小体育館で思い出作り「小体感謝祭」

伊那市の伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を再編統合する伊那新校の開校を控え、解体工事が始まる伊那北高校の小体育館で思い出作りイベント「小体感謝祭」が11月3日に開かれます。

28日は、部活動による発表のリハーサルが行われました。

小体育館で、弦楽部や軽音楽部がイベントで披露する演奏のリハーサルを行いました。

11月3日は、演劇部や吹奏楽部、ダンス部の発表も行われます。

イベントは、生徒会を中心に企画され、保護者や同窓生、地域の人を招き一緒に小体育館で思い出作りを行います。

11月3日は、同窓会から提供された小体育館の写真を使い歴史を振り返る5分間の映像を繰り返し流します。

ほかに手形アートを行います。

4メートル四方の台紙に参加者に花びらになる手形を押してもらいひまわりを完成させるということです。

生徒会では、小体育館を中心に学校にまつわるマニアックなクイズを20問出題するコーナーも企画しています。

小体育館は11月3日のイベントを最後に使用中止となります。

解体工事は今年度中に行われる予定です。

小体感謝祭は11月3日に伊那北高校の小体育館で行われます。

時間は午前9時から午後4時までです。

-

箕輪町中学生模擬議会 生徒10人が質問

箕輪町の箕輪中学校の生徒が中学生の視点で町政について考え、白鳥政徳町長に質問や提案をする中学生模擬議会が29日に開かれました。

29日は箕輪中学校の3年生10人が質問や提案をし、議場で3年生250人が傍聴しました。

このうち鳥山凛恋さんは、「みのわ祭りをもっと盛り上げるため10代から20代の実行委員を増やす方法として、SNSや回覧板を活用したらどうか」と提案しました。

白鳥町長は「若い人の実行委員会への参加はありがたいです。周知方法を考えていきたい」と話していました。

質問をした鳥山さんです。

他にも「情報発信にSNSを活用してはどうか」「センターパーク松島に東屋を設置してほしい」などの提案が寄せられていました。

中学生模擬議会は、議会に興味を持ってもらおうと、箕輪町議会が毎年開いています。

-

伊那西芸術祭 11月から

伊那市の伊那西地区全域を使ったイベント、伊那西芸術祭が11月1日から1か月行われます。

27日は、ますみヶ丘公民館で記者会見が開かれ、主催する伊那西地区を考える会のメンバーが概要を説明しました。

伊那西芸術祭は、伊那西地区の魅力を知ってもらおうと、去年から行われています。

期間中は、伊那西地区にある7つの公民館を回ると景品が当たるクイズ・スタンプラリーや、インスタグラムで応募するフォト・コンテストが開かれます。

11月15日は、伊那西小学校に地域住民や児童の作品が展示されます。

最終日の11月30日には、たき火を囲みながら、伊那西地区の野菜で作る豚汁を味わうほか、維者舎、カモシカシードルといった酒の振舞いが予定されています。

伊那西芸術祭は11月1日から開かれます。

詳しい会場などは、QRコード、もしくは伊那西地区を考える会のホームページをご覧ください。

-

富県小6年生 松茸学ぶ

伊那市の富県小学校6年生の児童は、学校近くの山で28日に松茸について学びました。

この日は、学校近くの山に6年生の児童19人が登り松茸を探しに行きました。

松茸は日光が程よく当たるところに生えやすいということで、枝木の伐採や落ち葉をかき分けて整備をしました。

富県小では毎年、地元の住民で作る福地松茸増産の会の協力で学習を行ってきました。

高齢化により昨年度で会は解散してしまいましたが、子どもたちが楽しみにしていると知り、元会員が引き続き協力しました。

整備の後は、松茸狩りを行いました。

今年は夏の暑さや雨が降らなかった影響で不作ということですが、児童は一生懸命探していました。

見つかるのは、ちがうキノコ。

20分以上探しましたが、この日は見つかりませんでした。

学校に帰ってくると、地元住民が採ってきた松茸で、お吸い物を作りました。

松茸ご飯も用意され、みんなで味わいました。

橋爪さんらは「この経験を思い出して、今後も地元を好きでいてほしい」と話していました。

-

第39回伊澤修二記念音楽祭

伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の功績を称える記念音楽祭が、25日に伊那市内で行われました。

音楽祭は、1部と2部に分かれ行われました。

第1部は、高遠町文化体育館を会場に、高遠北小学校、高遠小学校、高遠中学校、長谷中学校、高遠高校の児童と生徒が、それぞれ歌や音楽劇を披露しました。

このうち高遠中学校は、伊澤修二が残した言葉に箕輪町の音楽家、唐沢史比古さんが曲をうけた「仰望」を全校生徒で歌いました。

また、東京芸術大学の学生によるサクソフォンカルテットも演奏を披露しました。

伊澤修二記念音楽祭は、高遠町出身の伊澤修二が東京音楽学校、現在の東京芸術大学の初代校長を務めたことが縁で始まり、今年で39回目です。

-

まほらいな市民大学入学式

伊那市が生涯学習の場として開いている、まほらいな市民大学28期生の入学式が10日ニシザワいなっせホールで行われました。

今年度は男性15人と女性20人の、合わせて35人が入学しました。

平均年齢は72.2歳で最高齢者は86歳、最年少者は47歳です。

式辞で学長の白鳥孝市長は「学ぶ楽しさ、人との出会いと絆を大切に励んでください」と話していました。

入学生を代表して中山哲夫さんは「仲間と触れ合うことで明るく楽しい学生生活を送りたい」と話していました。

市民大学は健康、芸術、人権など6つの分野を2年間かけて学びます。

1912/(金)