-

森林再生を描いた 奏の森の冒険ミュージカル

中川村片桐の荒れた森林の再生を描いたミュージカル、「奏(かなで)の森冒険ミュージカル」が、伊那市の伊那文化会館で27日に行われました。

ミュージカルは、会場全体を森に見立てて上演されました。

中川村片桐にある「奏の森」は、2018年に、伊那谷の環境文化を次世代に継承する、NPO法人F.O.Pが、荒れ果てた森林を整備し、ステージや小屋をつくって自由に交流できるようにした場所です。

公演では、整備の様子をまとめた映像を流しながら、ダンスや演奏で、森が再生するまでを表現しました。

木の間伐などで整備した森に小屋を建てるシーンでは、観客も一緒に参加していました。

ミュージカルには、奏の森で活動する音楽家やダンサーなどおよそ30人が出演しました。

公演は午前と午後の2回行われ、およそ200人が訪れたということです。

-

パン粘土の花展 約100作品展示

伊那市狐島のパン粘土の花教室、プチフルールの作品展「パン粘土の花展」が、伊那市のかんてんぱぱホールで、25日から開かれています。

会場には、プチフルールの代表、佐藤峰子さんと生徒の作品およそ100点が展示されています。

精巧に作られていて、本物の花と同じように花瓶やバスケットに飾られています。

パン粘土は、小麦粉などを原料とする粘土です。作品は樹脂粘土で製作したものが多く並びます。ほかに、光を通すシースルークレイ、様々な香りが付いた石鹸粘土の作品があります。

小さなものでも乾燥から色付けまで一か月以上かかるということです。

プチフルールの佐藤さんは「白くて四角い粘土が色鮮やかな花々になる面白さを感じてほしい」と話していました。

プチフルールは伊那市狐島で月2回教室を開いています。

作品展は29日(火)までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

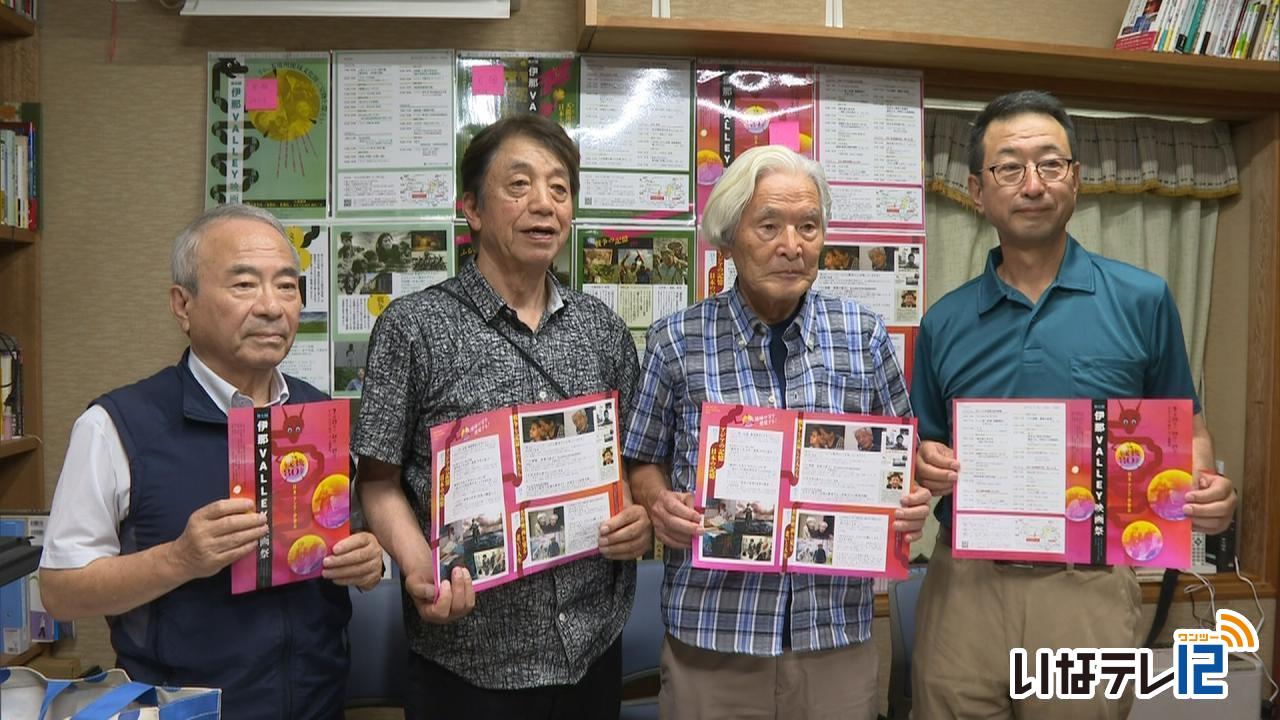

第7回伊那VALLEY映画祭 25日から

第7回伊那VALLEY映画祭が伊那市のかんてんぱぱ西ホールで25日から3日間開かれます。

23日は伊那VALLEY映画祭実行委員の矢島信之さん宅で記者向けに概要が発表されました。

今回は戦後80年に合わせ、戦争を題材にした映画を中心に上映されます。

上映後には、制作者や出演者のトークショーも行われます。

26日には伊那ケーブルテレビが制作した「731部隊 最後の証言」も上映されます。

今年は一般財団法人長野県文化振興事業団信州アーツカウンシルの助成を受けています。

また、高校生ボランティアが運営をサポートするということです。

第7回伊那VALLEY映画祭はかんてんぱぱ西ホールで開かれ、3日間とも入場は無料です。

-

箕輪写友会 展示会

箕輪町の写真愛好家で作る箕輪写友会の展示会が町文化センターで開かれています。

展示会のテーマは「四季彩々」で、県内外の風景写真19点が展示されています。

箕輪写友会は町内の5人が所属していて、月に1回例会を開き情報交換をしています。

写真展は1年間の成果の発表の場として毎年この時期に開いています。

会長の鳥山國臣さんは「それぞれの個性を味わい、撮影した人の思いを想像してほしい」と話していました。

箕輪写友会の写真展は25日(金)まで町文化センターで開かれています。

-

伊東初絵さん一人芝居 旧満州の女性描く「花いちもんめ」

演劇活動に取り組む伊那市の伊東初絵さんは、太平洋戦争中に旧満州に渡った女性を描いた一人芝居「花いちもんめ」を27日に飯島町で上演します。

伊那市境の伊東初絵さんです。

21日は、本番に向け駒ヶ根市で稽古が行われました。

花いちもんめは、遍路姿の女性が、満蒙開拓団として旧満州に渡った自身の半生を振り返る一人芝居で、全国各地で上演されています。

ソ連軍からの逃亡の途中、チフスにかかった息子の治療費を得るために娘を中国人に売ったことを独白します。

伊東さんがこの演目を演じるのは今回が5回目です。

2020年から上伊那各地で上演し、去年は阿智村の満蒙開拓平和記念館でも演じました。

今回は、戦後80年の節目にいいじま文化サロンの要望を受け公演が行われます。

伊東初絵一人芝居「花いちもんめ」は、27日(日)午後2時から、飯島町文化館で上演されます。

料金は、一般2,000円、高校生以下500円です。

(いいじま文化サロン0265-86-3111)

-

南箕輪村 戦没者慰霊祭

日清日露戦争から太平洋戦争で亡くなった人の霊を慰める南箕輪村戦没者慰霊祭が22日は村公民館で行われました。

慰霊祭には遺族会の会員や藤城栄文村長、村議会議員などおよそ40人が参加し、戦没者に黙とうを捧げ、花を手向けました。

慰霊祭は、南箕輪村と村社会福祉協議会が毎年行っています。

去年まではコロナの影響で慰霊碑の前で行っていましたが、今年から室内に戻して行われました。

南箕輪村では、日清日露戦争から太平洋戦争までに、およそ170人が亡くなったということです。

藤城村長は「戦後80年に改めて、尊い犠牲の数々を忘れてはならない」と話していました。

村遺族会の会員は、現在30人です。

村遺族会では「戦争を知らない世代へと移行していく遺族会として、不戦への誓いを忘れずに活動していきたい」としています。

-

伊那市の保育士 川遊び研修

伊那市の公立保育園の保育士は、川遊び研修を4日に長谷の三峰川で行いました。

4日は、保育士21人が研修に参加しました。

指導したのは、自然体験教育活動の普及を行う、下伊那郡泰阜村のNPO法人グリーンウッド自然体験教育センターの森奈央美さんです。

研修は、子ども目線になって遊ぶことで、川についての知識を深めるほか自然保育に携わる保育士の資質向上を目的に行われました。

保育士は川の流れや深さから、どのような遊びができるのかを考え、浮き輪に乗ったり、岩から飛び込んだりしていました。

研修では、ほかに安全講習も行いました。

森さんは「水難事故は救助者が巻き込まれる2次被害が多く発生しています。慌てず自分の安全を確保しながら行うこと」と話していました。

伊那市では、半数以上の公立保育園で川遊びを取り入れています。

-

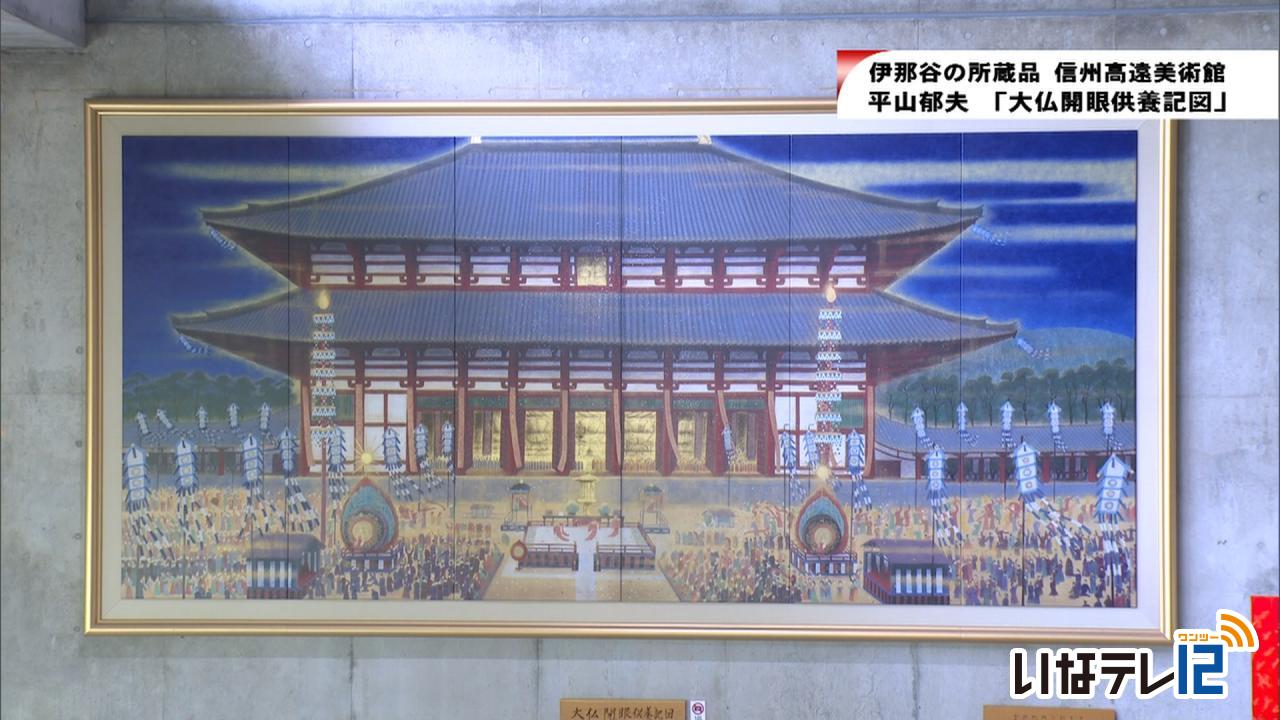

伊那谷の所蔵品~大仏開眼供養記図~

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

18日は、信州高遠美術館です。

「大仏開眼供養記図」 -

上伊那総合技術新校 3学科6学級に

上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会が15日に伊那市役所で開かれ、募集学級数を、農業科3、工業科2、商業科1のあわせて6学級とする案が示されました。

上伊那総合技術新校は、辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ケ根工業高校の4校を再編統合するものです。

開校は2035年度以降を予定しています。

また、整備事業基本計画の策定に向け、委託する事業者をプロポーザル方式で12月上旬までに決定するとしています。

来年11月までに施設整備基本計画を策定し2029年度から着工したい考えです。

次回の懇話会は10月頃を予定しています。

-

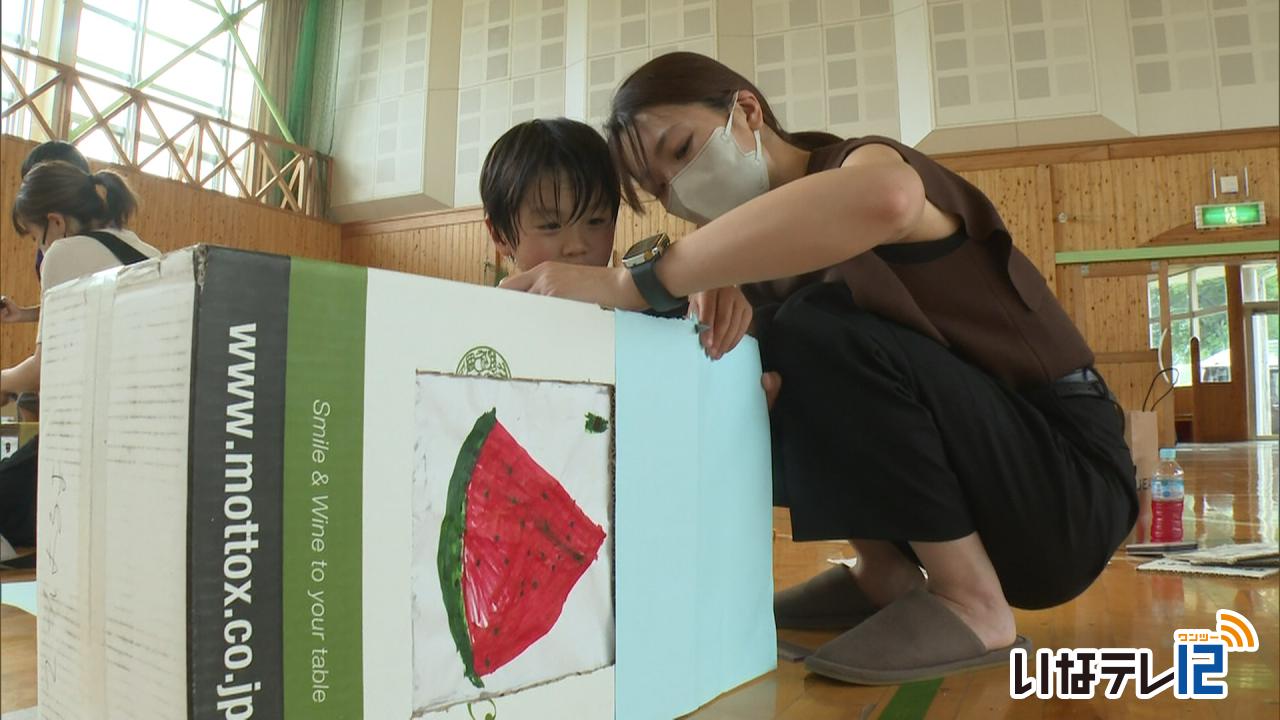

南部小 親子でとうろうづくり

25日から南箕輪村の大芝の湯で行われる、七夕とうろう祭を前に、南部小学校2年生の親子が16日に一緒にとうろうを作りました。

とうろう作りは、2年生の授業参観の中で行ったもので、親子およそ45組が行いました。

材料には段ボールを使いました。

最初にカッターを使って四面に決められたサイズの穴を開けていきました。

開けた部分には、児童が好きな絵を描いた紙を貼り付けて完成させました。

作ったとうろうは、七夕とうろう祭で大芝の湯に展示されます。

七夕とうろう祭実行委員会では、村内の小中学校や団体などに製作を呼びかけていておよそ150基のとうろうを飾る予定です。

七夕とうろう祭は25日から8月24日まで行われます。

見学は無料です。

-

弥生 全国大会出場生徒を激励

伊那市の伊那弥生ケ丘高校から全国大会へ出場する部活動の激励会が、14日行われました。

14日は、全国大会に出場する生徒が、下島典子同窓会長に出場の挨拶をしました。

男子ソフトボール部は、8月の全国高校総合体育大会に県代表として出場します。

器楽部は、7月に大阪府で開かれる全国高校ギターマンドリン音楽コンクールに出場します。

囲碁将棋部2年の駒井惺さんは、7月に香川県で行われる総文祭囲碁部門の個人戦、8月に東京都で開かれる全国高校囲碁選手権大会に出場します。

写真部は、3年の青木文さんと2年の中塚一綺さんの作品が、7月の総文祭写真部門で展示されます。

セーリングでは2年の竹沢幸来さんが、全国高校総合体育大会ヨット競技大会に個人で出場します。

生徒たちは「勝利に向かい貪欲に取り組みたい」「周りに恩返しができるよう頑張りたい」と意気込みを話していました。

下島同窓会長は「全国の経験は一生の宝になります。がんばってください」と激励していました。

-

伊那北生が選挙について模擬授業

伊那北高校3年の水上ちはやさんは、20日の参議院議員選挙を前に、投票を呼び掛ける模擬授業を10日に行いました。

この日は水上さんが、同級生の伊那北高校の3年生およそ240人に、選挙について模擬授業を行いました。

授業は各教室に配信されました。

水上さんは「投票で教育格差をなくす」というテーマで探究を行っています。

その中で10代から20代の投票率が低いことを知り、少しでも選挙に関心を持ってもらおうと企画しました。

授業の中では、質問に答え自分の考えがどこの政党と近いかが分かるインターネットサービス、ボートマッチを体験していました。

その後、近くの人と考えを話し合っていました。

参議院議員選挙の投票日は20日(日)です。

-

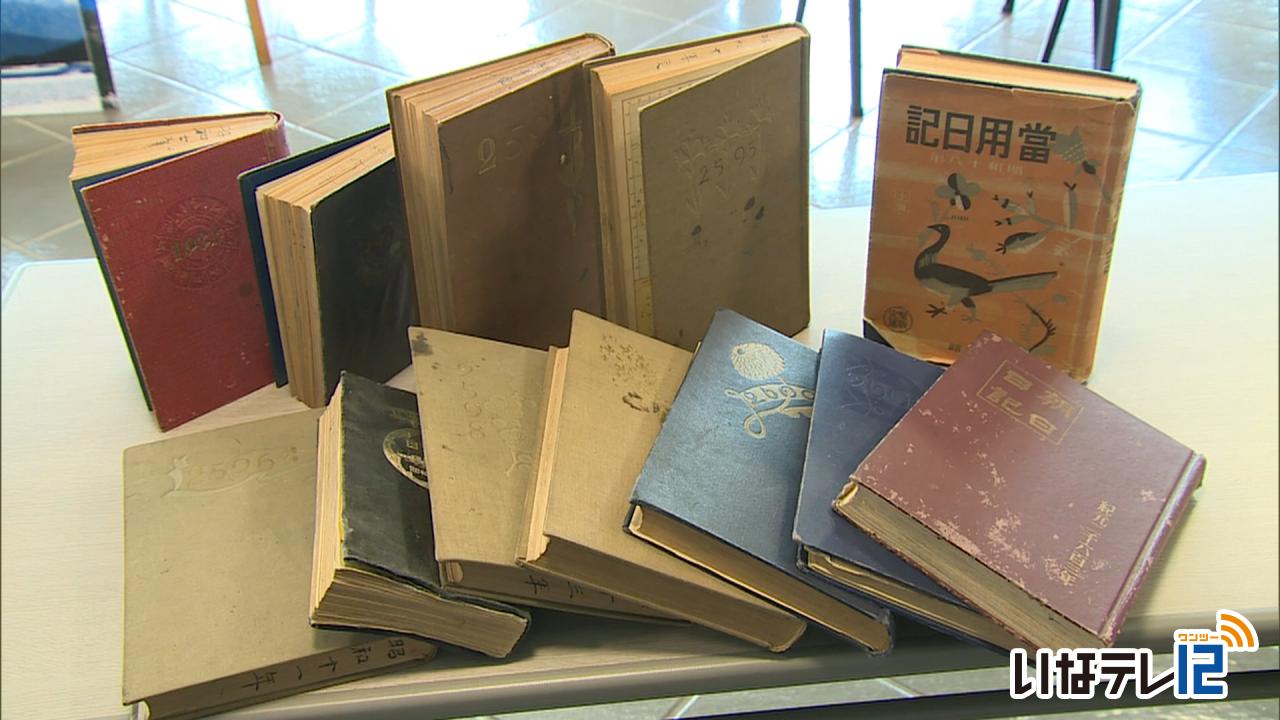

戦後80年 福澤家親子の日記

今年は、太平洋戦争の終戦から80年の節目の年です。

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館には、去年山寺の福澤家から見つかった戦時中に書き溜めた日記が保管されています。

保管されているのは、山寺の福澤定衛さんと息子の文雄さんが満州事変後の昭和7年から太平洋戦争末期の昭和18年にかけて書き溜めた日記およそ10冊です。

去年9月、家の解体工事のため家族が遺品を整理していたところ、日記が見つかったものです。

これらの遺品を研究に役立ててもらおうと、遺族が高遠町歴史博物館に寄贈しました。

福澤家から見つかった日記は、9月に開催を予定している企画展で展示されることになっています。

高遠町歴史博物館では、遺品整理などで今回のような日記やアルバムが出てきた際は、処分する前に1度相談してほしいと呼びかけています。

電話94-4444 -

雨乞いの神事 鹿頭行列奉納

箕輪町木下の箕輪南宮神社で13日、雨乞いの神事、鹿頭行列が奉納されました。

子どもたちが鹿の頭に見立てた飾りをかぶり太鼓やほら貝の音に合わせて境内を練り歩きました。

箕輪町無形文化財に指定されていて伊那市の大泉新田と大萱、箕輪町の富田、南箕輪村の大泉の子ども合わせて29人が奉納しました。

鹿頭行列は1558年永禄元年の大干ばつで、当時の箕輪城主が雨乞いをしたところ雨が降り、それに感謝して鹿75頭を奉納したのが始まりとされています。

鹿頭行列は地区名に「福」「大」「富」というおめでたい字が付く伊那市、箕輪町、南箕輪村の天竜川をはさんだ6地区が毎年交互に行っていて今年は西側の大泉、大泉新田、大萱、富田が担当しました。

来年は天竜川東側の福与と福島が担当します。

-

芝平山絵図 虫干し

伊那市無形民俗文化財に指定されている、芝平山絵図の虫干しが、13日に伊那市高遠町上山田の芝平集会施設で行われました。

この日は、高遠の芝平、御堂垣外、荒町、北原、栗田、四日市場の区長や総代らが集まり、虫干しを行いました。

芝平山絵図は、今から317年前、江戸時代中期の1708年に作られたものです。

当時、高遠側の6つの村と諏訪側の12の村で山の所有権を巡る争いがありました。

絵図はその争いを収めるために幕府が境界を決めて双方に渡したものです。

絵図の虫干しは、年に1度高遠の6地区が持ち回りで行っていて、今年は芝平が担当しました。

資料を確認した後、絵図を木箱に仕舞うと各地区の判が押されました。

来年は御堂垣外が担当するということです。

-

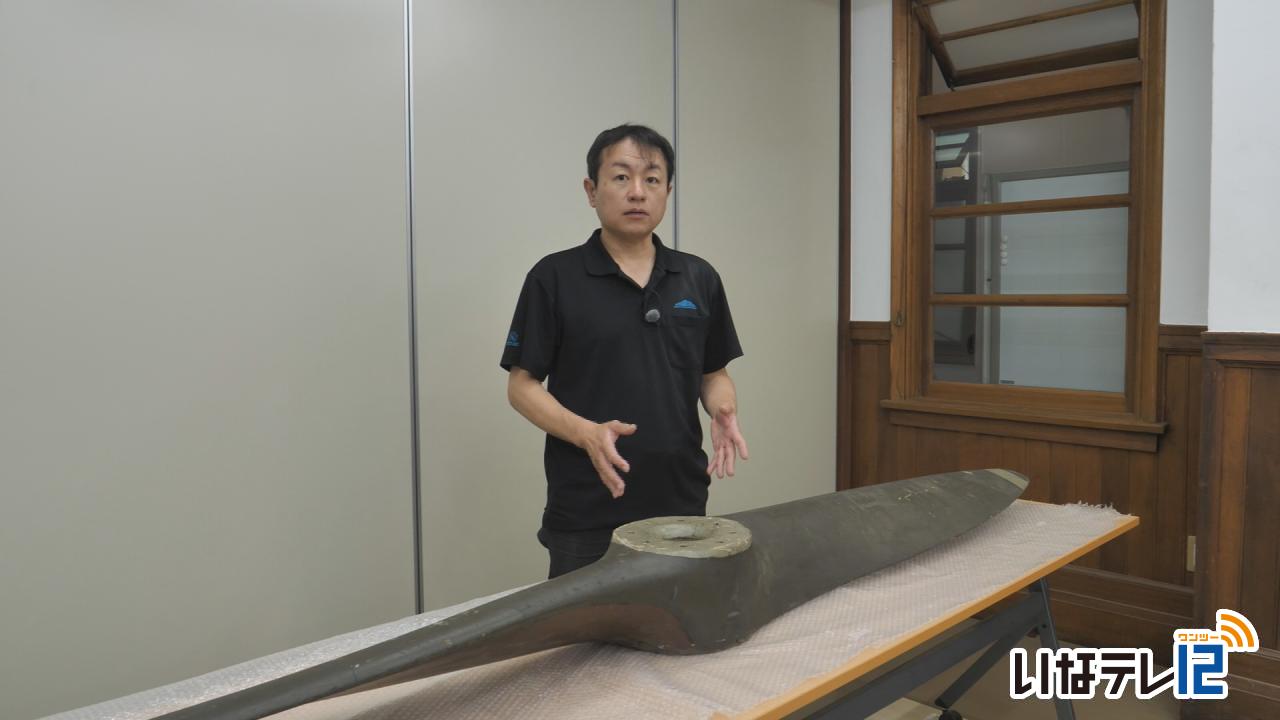

赤とんぼのプロペラ 見つかる

第2次世界大戦末期、伊那市上の原に建設された陸軍伊那飛行場でパイロットの訓練用に使用されていた複葉機「赤とんぼ」のプロペラが発見されました。

プロペラは、木製で、長さ2メートル58センチ、重さは13キロあります。

7月末から陸軍伊那飛行場に関する展示を計画している伊那市教育委員会の学芸員が、伊那市高遠町にある民俗資料館の蔵に眠っていたものを確認したところ、パイロットの訓練用に使われていた複葉機「赤とんぼ」のプロペラと判明しました。

赤トンボを前に撮影された写真が、伊那飛行場の所長だった米田陸軍大尉の縁者から寄せられ、プロペラ特定の判断材料になったということです。

プロペラは、その後の調べで、旧高遠町の長藤中学校に寄贈されたものだとわかりました。

上から塗装されていますが、赤とんぼのプロペラの特徴が残されています。

プロペラは、7月26日から伊那市創造館で開かれる特別展で一般公開されることになっています。 -

己書伊那谷道場 作品展

伊那市御園の筆文字教室、己書伊那谷道場の作品展が、南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。

会場には、道場の師範と生徒13人の作品、380点以上が並んでいます。

己書伊那谷道場は、伊那市御園の宮下恵さんが指導する筆文字教室で、現在20人の生徒がいます。

「己書」は、書き順や文字の形ににとらわれず思うがままに書くもので、テーマは設けず好きな作品を書いています。

筆ペンで書いた白黒の作品に絵の具で色を付けたものもあります。

作品展は、31日(木)までなごみの樹で開かれています。

時間は正午から午後5時で、日曜日と月曜日が定休日となっています。

-

日本語教室で浴衣の着付け学ぶ

箕輪町が外国籍の住民向けに開催している日本語教室で、浴衣の着付けを学ぶ授業が、産業支援センターみのわで10日に行われました。

この日は、ブラジル出身で町内に住む6人が参加しました。

外国籍の住民を言語面で支援する団体、多文化LIFEの大矢悦子さんから教わりながら、浴衣の着付けを学びました。

この日本語教室では、文法や書き方にとらわれず、日常で使う言葉や文化を学んで日本語を身に付ける授業を行っています。

今回は、夏祭りシーズンに合わせ、浴衣の着付けを学ぶ授業が行われました。

浴衣は町民から寄付されたものだということです。

参加者は、1人での着付けを学んだあと、ほかの人への着付けにも挑戦しました。

浴衣の着付けを学ぶ授業は、12日(土)にも行われることになっています。

-

ペットボトルでキャンドルランタン作り

来月23日に伊那市長谷中尾で開かれる棚田まつりで使うペットボトルのキャンドルランタン作りが7日、長谷小学校で行われました。

キャンドルランタン作りには児童約40人が参加し、輪切りにしたペットボトルに油性ペンで色付けをしていました。

棚田まつりは地域活性化を図ろうと長谷で輸出用の米を栽培している株式会社Wakka Agriが去年初めて開きました。

夜には田んぼのまわりに設置したろうそくに火を灯し病害虫を追い払う虫送りの行事を再現しました。

キャンドルランタンはそのろうそくを入れるものです。

棚田まつりは来月23日に伊那市長谷中尾で開かれ、子ども神輿や尻相撲大会などが行われるほか、夜にはペットボトルのキャンドルランタンのライトアップが予定されています。

-

第100回記念伊那美術展始まる

第100回記念伊那美術展が伊那市の伊那文化会館できょうから始まりました。

7日はオープニングセレモニーが行われ、伊那美術協会の役員や上伊那の市町村長がテープカットをし美術展の開会を祝いました。

会場には会員や一般、高校生から公募した作品216点が展示されています。

ジャンルは日本画や洋画・彫刻・工芸の4部門です。

今回は100回記念にふさわしい作品として、大きさや制作時期などの規定は設けませんでした。

伊那美術協会は大正13年に上伊那の美術愛好家10人によって前身となる黒百合会が作られ、現在は約120人の会員で活動しています。

100回記念大賞には伊那市の加納義晴さんの工芸作品「悠久の彼方」が、一般大賞には南箕輪村の丸山俊太郎さんの日本画「木枯し」が、ジュニア大賞には高遠高校のサンタナケイコさんのアクリル画「自我に空腹」が選ばれました。

美術展では、謝恩企画として、毎日、抽選で会員作品のプレゼントを実施しています。

6日は100番目に入場した伊那市の黒田紘生さん、麗未さん親子に引き換え券がプレゼントされました。

第100回記念伊那美術展は伊那文化会館で13日日曜日まで開かれています。

-

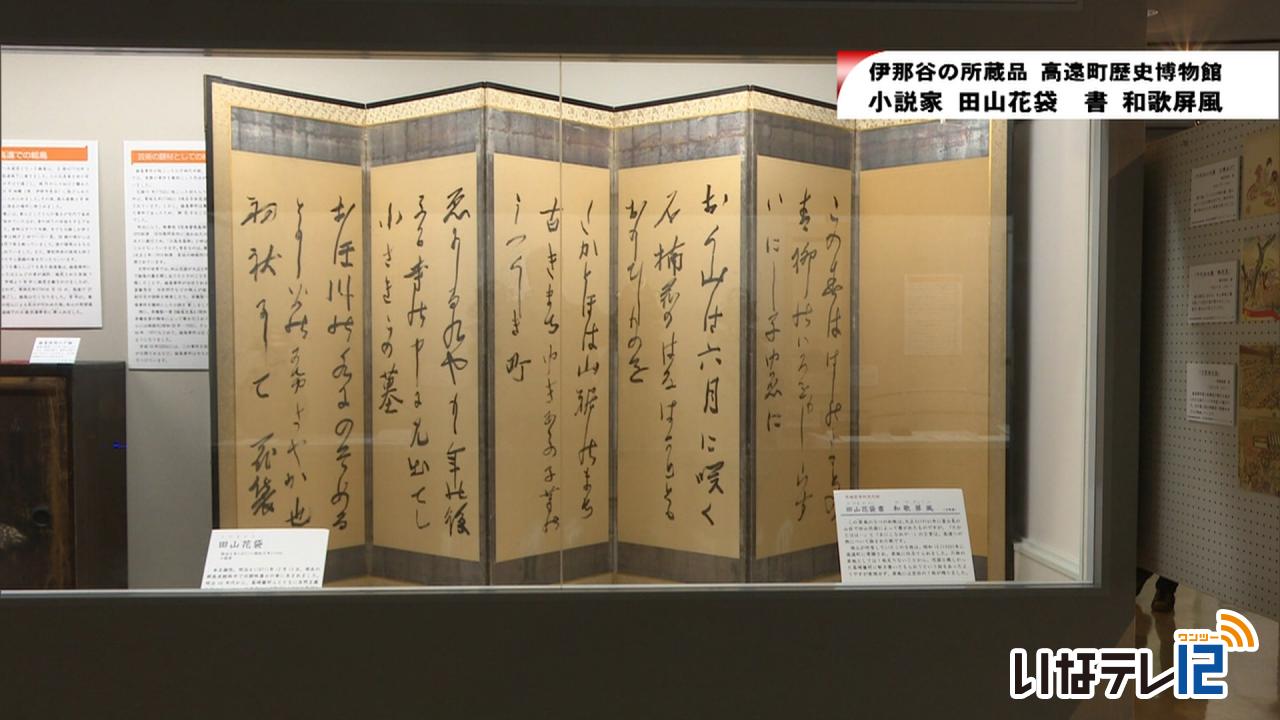

伊那谷の所蔵品 高遠町歴史博物館~田山花袋の和歌屏風~

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

4日は、高遠町歴史博物館です。 -

三宅小5年生 高遠で陶芸を体験

2日から高遠町を訪れている、伊那市の友好都市、東京都三宅村の三宅小学校の5年生が、3日に高遠焼の窯で陶芸を体験しました。

3日は、三宅小学校の5年生16人が、高遠町勝間の高遠焼白山登窯を訪れました。

児童は、白山登窯の浦野真吾さんに教わりながら、粘土で、器やオブジェなどを作りました。

皿の型を使って形を整えたり、ろくろを使って模様をかいたりして、思い思いの作品を作っていました。

旧高遠町と三宅村は、1970年に友好町村盟約を結んでいます。

江戸時代、大奥の女中だった絵島と、歌舞伎役者の生島新五郎の悲恋「絵島生島事件」で、絵島は高遠に、生島は三宅島に流されたことが縁となっています。

三宅小学校では、30年ほど前から、この時期に5年生が高遠を訪れ、自然や文化を体験しています。

この日成形したものは、浦野さんが仕上げたあと焼き、1~2か月後に児童のもとに届けられるということです。

児童は、4日まで高遠に滞在し、4日は高遠北小学校と交流をしたあと、みはらしファームでそばを食べて三宅島に帰るということです。

-

1年生に五平餅をプレゼント

伊那市西春近で五平餅を製造・販売する株式会社鈴平とJA上伊那は、上伊那地域の小学1年生に五平餅をプレゼントしました。

2日は伊那市の西箕輪小学校の1年生43人が給食で五平餅を味わいました。

鈴平は2008年、伊那市の小学1年生を対象に入学祝いとして五平餅の提供を始めました。

2012年からはJA上伊那と協力し上伊那全域の小学校で行っています。

原料のコシヒカリはJA上伊那が提供した地元産です。

今年度は上伊那8市町村の32校で、1,066人の1年生に五平餅が提供されたということです。

JA上伊那が提供したコメ90キロが使用されました。

-

箕輪町の小中学校将来像を検討

箕輪町の小中学校の将来像について審議する、将来像検討審議会が6月30日に地域交流センターみのわで開かれました。

この日は、第1回の審議会が開かれました。

委員には、高校生やPTA、教職員など20人が委嘱されました。

委員長には元箕輪町教育長の唐澤義雄さんが選ばれました。

審議会では教育委員会の小林久道教育長が唐澤委員長に小中学校の将来像について諮問しました。

「箕輪町の小中学校の教育方針と教育内容」「地域の拠点となる学校のあり方について」「小中学校の教育環境、学校施設環境について」を話し合い、今年度中に答申します。

グループワークでは、委員がそれぞれの意見を出していました。

審議会はあと数回開かれ、今年度中に答申が行われます。

答申内容を踏まえ、教育委員会が小中学校の将来像を策定します。

-

伊那まちバラジャズストリート 商店街に音楽響く

先月から伊那市通り町商店街で開かれていた、伊那まちバラぶらりの最終日の21日に、伊那まちバラジャズストリートが開かれました。

通り町商店街周辺の9会場で演奏が行われ、訪れた観客が音楽を楽しんでいました。

バラジャズストリートには県内外からおよそ40組が出演しました。

午後3時からは、セントラルパークからいなっせ前までが歩行者天国になりました。

いなっせ前エントランスでは、南信で活動しているツインアルプスビッグバンドと、伊那市の、k-kidsダンススタジオが共演しました。

ビッグバンドの演奏に合わせ、ジャズダンスを披露しました。

バラジャズストリートでのダンスパフォーマンスは今回が初めてです。

いなっせ近くにはキッチンカーや屋台も出店し、飲食を楽しむこともできました。

中川賢司副実行委員長は、「親子連れや高齢者など、去年よりも多く来場いただき、老若男女が楽しめるイベントになった。来年以降も伊那の街を音楽で盛り上げていきたい。」と話していました。

-

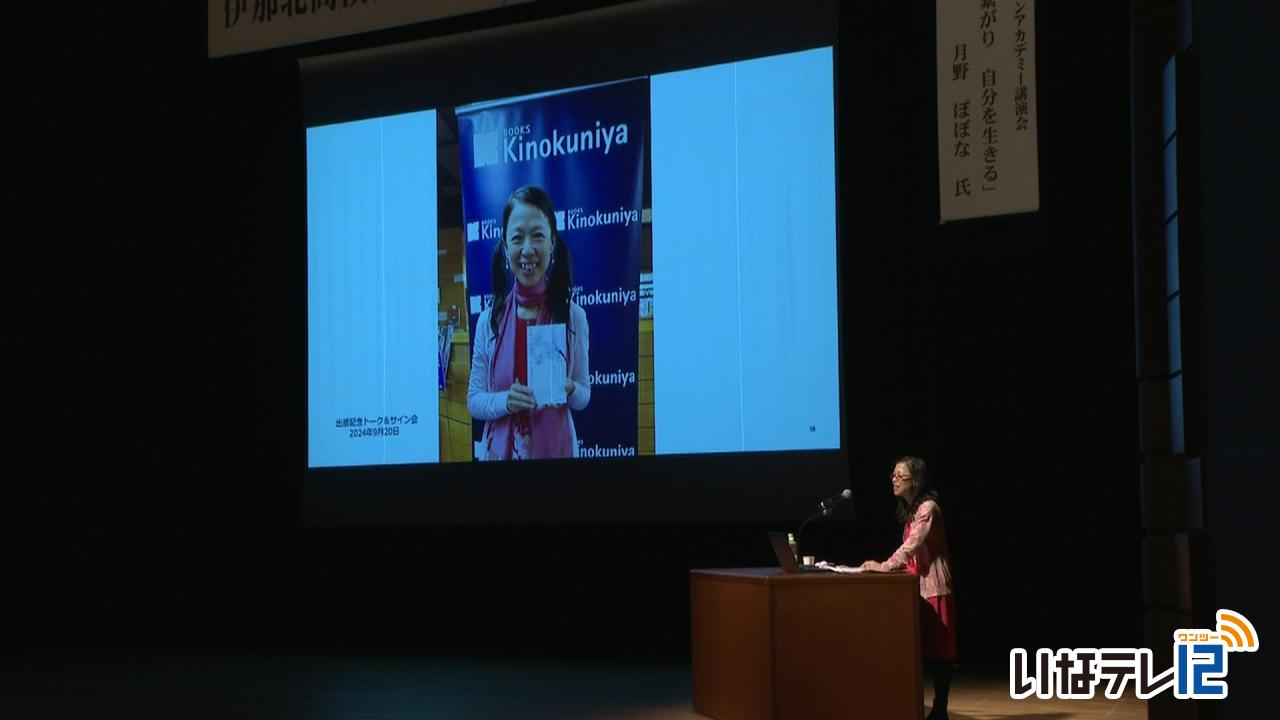

俳人 月野ぽぽなさん講演

伊那北高校の卒業生で俳人の月野ぽぽなさんの講演会が21日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

月野さんは伊那北高校を卒業後、信州大学教育学部に進み教員となりました。

国際的に活動しているピアニストの夫とともにアメリカに渡り、ニューヨークを拠点に活動しています。

アメリカで俳句結社に入会し、これまでに数々の賞を受賞しています。

講演会では「自分と繋がり自分を生きる」をテーマに俳句の魅力を紹介しました。

月野さんは「俳句をつくることは、自分と語り合い、自分の感覚を受け入れることです。それにより自己肯定による自愛が生まれ自分と繋がる幸福感を得ることができます。」と話していました。

講演会は同窓会やPTAなどでつくる薫ヶ丘クロスペンアカデミーが開いたもので会場には在校生や一般など約800人が集まりました。

-

第26回薫ヶ丘美術展 伊那北OBの作品31点展示

伊那市の伊那北高校の文化祭、ペン祭に合わせた、卒業生による展示会、薫ヶ丘美術展が、28日から、薫ヶ丘会館で開かれます。

会場には、伊那北高校の卒業生の絵画や書など、新作を中心に作品31点が展示されています。

美術展はペン祭に合わせて開かれていて、今年で26回目です。

立体の現代芸術作品なども展示されています。

海外で画家として活動しているOBの作品も特別出品されています。

薫ヶ丘美術展は、28日と29日、伊那北高校の同窓会館、薫ヶ丘会館で開かれます。

-

伊那市 6年後小学生782人 中学生184人減少

伊那市教育委員会の6月定例会が26日、市役所で開かれ、小中学校の児童・生徒数の令和13年度の見込みが報告されました。

小学生は782人、中学生は184人減少する見込みです。

26日は伊那市役所で教育委員会の6月定例会が開かれ、令和13年度の児童と生徒の見込みが報告されました。

今年度と比べ、小学生は782人減の2,461人。

中学生は184人減の1,534人となる見込みです。

学級数も、小学校が13学級減。

中学校が5学級減と見込まれています。

これにより、国の基準で大規模校に分類されている、伊那小学校、伊那東小学校、東部中学校が、標準規模校になる見込みです。

教育委員会では「これからの課題にしていきたい」としています。 -

農林科学の研究で助成金

農林科学の研究と教育の支援を行っている公益財団法人信州農林科学振興会などは信州大学助教や留学生などに助成金を16日贈りました。

南箕輪村の信州大学農学部、食と緑の科学資料館「ゆりの木」で贈呈式が行われ目録が手渡されました。

振興会から研究者に対する助成として信大農学部助教など3人に合わせて60万円と国際交流事業の助成など信大農学部に22万円。

教育助成として伊那中央ロータリークラブなどから留学生3人に合わせて120万円が贈られました。

バングラデシュから留学している信州大学大学院のマザビン・ルマナさんは「いただいた助成金は学業の道のりを支えるだけでなく大きな励みになります」と感謝していました。

この助成金の贈呈は平成3年、1991年から毎年行われています。 -

方言紙芝居を披露

伊那市美篶青島の矢島信之さんは伊那谷の方言を題材にした紙芝居を南箕輪村公民館で19日披露しました。

紙芝居は南箕輪村公民館の高齢者学級で披露されました。

矢島さんは紙芝居で伊那地域の方言を紹介しました。

このうち「ハソンスル」という方言は一般的な使われ方とは反対の意味があると説明しました。

矢島さんは衣類を修繕するという意味の「ハソンスル」という方言は伊那市長谷や辰野町の一部地域で使われていると話していました。

高齢者学級には約30人が集まり方言を題材にした紙芝居を楽しんでいました。

191/(月)