-

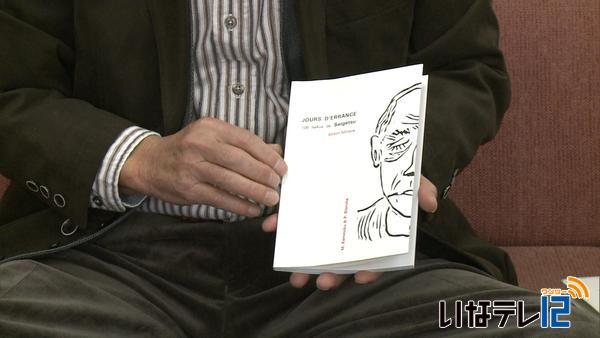

井月句集「Jours d'errance」 フランスで出版

江戸末期から明治にかけて伊那谷を放浪した、漂泊の俳人井上井月の句集が、この度フランスで出版されました。 フランス語版の句集は「Jouls(ジュール) d´errance(デランス)」というタイトルで、日本語訳は「漂泊の日々」です。 著者は日本人のフランス文学翻訳家の故・見目(けんもく)誠さんとフランス人の画家で俳句作家のパトリック・ブランシュさんです。 表紙には、ブランシュさんが描いた井月の顔が使われています。 中には井月の俳句、109句が解説付きで紹介されています。 12日は井上井月顕彰会顧問の宮下宣裕ろ)さんが記者会見を開き、フランスでの出版について説明しました。 今回のフランスでの出版は、映画「ほかいびと 伊那の井月」のフランス語訳を依頼した見目(けんもく)さんとブランシュさんが井月のファンだったことがきっかけです。 井月の1500近い句をすべてフランス語訳したいと意気込んでいた見目さんは2013年に事故で亡くなってしまいましたが、その遺志を継いで、ブランシュさんが句集を完成させたということです。 直訳するとただの解説文になってしまうため、訳したものをブランシュさんがフランス語版の5・7・5にして、フランスでの作品価値を高めているということです。 宮下さんは「井月のようにすべてを捨てて放浪するというのは並大抵のことではない。今の時代の中でもそんな生活を取り戻していく必要があるのでは、というひとつのメッセージがこの本に込められているのかもしれない」と話していました。 句集「Jouls d'errance」は、1冊17ユーロ、日本円でおよそ2000円でインターネットを中心に現地で販売されているということです。 日本でもインターネットでの購入は可能だということです。

-

沢保育園 安全祈願祭・起工式

老朽化に伴い建て替えられる箕輪町の沢保育園の安全祈願祭と起工式が11日行われました。 11日は保育園の関係者や建設業者などおよそ60人が参加し工事の安全を祈願しました。 新しい沢保育園は、現在の園舎の南側に建設されます。 施設の老朽化や、未満児保育の需要が増えていることから園舎が建て替えられます。 建物は木造平屋建てで、延べ床面積はおよそ1,900平方メートルです。 太陽光発電設備が設置されるほか、すべての保育室に床暖房が導入されます。 定員は現在の140人から170人になります。 総工事費は8億5千万円です。 白鳥政徳町長は、「安全で安心できる保育園になっていってほしい」と話していました。 新しい沢保育園は来年11月に完成予定で、現在の園舎は引っ越し後に園庭として整備されます。

-

ニシザワ読書感想文表彰式

株式会社ニシザワが毎年小中学生を対象に募集している読書感想文の表彰式が11日伊那市創造館で行われました。 今年は、小学生から498点、中学生から884点、合わせて1,382点の応募がありました。 小学生低学年の部では、伊那東小3年の村上創くん、高学年の部では、西春近南小6年の春日美礼さんの作品が最優秀賞に選ばれました。 中学生の部では、春富中2年の竹松和徳くんの作品が最優秀賞に選ばれました。 表彰式では、優秀賞に選ばれた小学生と中学生にも賞状と図書カードが手渡されました。 荒木康雄社長は、「本を読んで心の幅を広げ、生きるはげみにしてほしい」とあいさつ。 松田泰俊伊那市教育委員長は、「読書は心を映す鏡。皆さんの感想文からもたくさんのことを教えられた」と講評しました。 読書感想文は、13日の長野日報に掲載されます。

-

そろばんコンクール 小中学生が計算の速さ、正確さ競う

日本珠算連盟が主催するそろばんコンクールが伊那市の伊那商工会館で10日に開かれ、子どもたちが計算の速さと正確さを競いました。 伊那市、箕輪町、南箕輪村にある8つのそろばん教室に通う小学2年生から中学1年生までの72人が参加しました。 かけ算、わり算、みとり暗算、みとり算の4種目で、制限時間内にどれだけ多くの問題を正確に解いたかで合計点を競います。 これまでそろばんを使わない暗算コンクールを毎年7月に行っていましたが、参加者の減少により去年は開催できませんでした。 今年はそろばんを使って解答するコンクールに変更したところ初心者でも参加しやすくなり、例年より20人近く増えたという事です。 採点の結果、最高得点者の「そろばん伊那一」は伊那東小学校3年の藤原拓海君に決まりました。 日本珠算連盟伊那支部によりますと、脳の活性化を目的にそろばんを始めるシルバー世代も増えているという事で「楽しさを多くの人に知ってもらい普及に努めたい」と話していました。

-

信大公開講座 地域の新しい産業創出を考える

地域の人材育成を目的に信州大学が行っている公開講座が10日、伊那市のいなっせで開かれ環境を活かした新しい産業の創出について受講生がディスカッションしました。 「地域戦略プロフェッショナルゼミ」と題して平成26年から行われている公開講座です。 今回のテーマは、伊那市の中心市街地の環境を活かした新しい産業の創出です。 参加者からは「空き店舗や使っていない2階部分を活用して学習スペースを作ったらどうか」「京都にあるような川床をつくって水を切り口に豊かな自然をアピールしたらどうか」などの意見が出ていました。 講座は「環境共生の未来学」について学ぶもので来年3月までの全15回となっています。

-

木下の山車飾り 展示に向けて作業急ピッチ

来年1月14日・15日に行われる箕輪町木下の南宮神社の初祭りに向けて、山車飾りの製作作業が急ピッチで行われています。 山車飾りの製作を行っているのは、木下山車飾り保存会のメンバーです。 保存会では毎年神社の初祭りに合わせて5つの舞台に山車飾りを展示していて、現在作業は終盤に差し掛かっています。 舞台ごとにテーマが決まっていて、会のメンバーが資料を見ながら製作を進めています。 川中島の合戦で一騎打ちをした武田信玄と上杉謙信、巌流島で戦ったとされる宮本武蔵と佐々木小次郎など、これまでの作品を参考に趣向を凝らした山車が製作されています。 木下の山車飾りは、明治27年頃、高遠から養子に入った青年が、高遠の山車のようなものを木下でもやろうと提案したのが始まりと言われています。 戦後の存続危機などを乗り越え、これまで地域の伝統行事として保存会が継承しています。 遠藤武揚会長は「地域で継承されてきた伝統。どんな作品が展示されているか楽しみに来る人も多いので、期限に間に合うように頑張りたい」と話していました。 17日には初祭りに先駆けてJR飯田線の木下駅前で山車が展示されます。 山車飾り作りは、来年1月14日の初祭り直前まで保存会のメンバーが行う予定です。

-

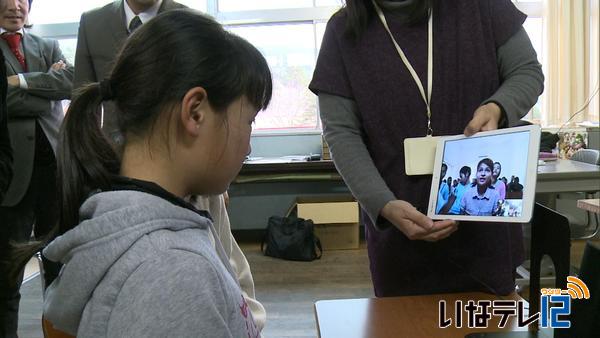

ICTでカンボジアの生徒と交流

伊那市の新山小学校の児童がカンボジアの日本語学校の生徒とスカイプを使って9日交流しました。 スカイプを使って交流したのは、新山小学校唯一の5年生、竹村花さんです。 竹村さんは日本語のほか今回の交流に備えて勉強してきた英語で授業や行事、給食のことなど新山小学校での学校生活を紹介していました。 交流したのはカンボジアで日本語学校に通う15歳の生徒たちです。 この交流は情報通信技術ICTを活用し小規模校の活力ある教育を進める事業の一環で行われたものです。 ICT推進事業の関係者とカンボジアの日本語学校の校長が知り合いだったことから実現しました。 これまで上伊那地域の学校同士での交流はありましたが外国の学校とは初めてです。 新山小学校ではICTを活用した学習を進めることで人との交流の幅を広げていきたいとしています。

-

岡谷の仲田さん 折り紙の書籍を小中学校に寄贈

岡谷市の仲田征一さんは、伊那市内の小中学校全校に折り紙に関する書籍などを寄贈しました。 7日は、伊那東小学校で贈呈式が行われ、仲田さんから代表の児童に折り紙の本が手渡されました。 仲田さんは自宅のある、諏訪 地域を中心に5年前から小学校1年生を対象に本をプレゼントしています。 今回は、折り紙の技術が宇宙開発や医療分野などで活用されている事を知り、多くの子ども達にその素晴らしさを知ってもらおうと、南信地域の小中学校176校に本を贈る事にしました。 本は小学校が1校あたり12冊、中学校が6冊で、その他に、ひとクラスあたり折り紙500枚を一緒に贈りました 仲田さんは「折り紙は誰でも親しめ、古くて新しい技術。折り紙を通して大きく成長してほしい」と話していました。 ある児童は「本を見て動物や花など、新しい物に挑戦したいです」と話していました。

-

信大農学部・上農・JICA ネパールの農業高校支援

信州大学農学部と上伊那農業高校、JICA駒ヶ根の三者は連携し今年から2年間かけネパールの農業高校の人材育成を行います。 7日は、南箕輪村の信州大学農学部で記者会見が開かれ、事業の内容が発表されました。 ネパールでは、農村部の貧困率が高く、その解消が課題となっています。 農学部では平成23年から、ネパールの研究機関との学術交流や、学生の海外研修などでの交流がきっかけとなり、今回支援する事にしました。 対象となるのは、ネパール西部の山岳地帯にある高校です。 リンゴや蕎麦の栽培が行われている地域で、栽培技術や加工品開発に課題があるという事です。 事業では、上伊那農業高校のノウハウを基に、ネパールにあった効果的で実践的な教育を目指します。 事業は国の政府開発援助の一環で行われ、事業費はおよそ1千万円です。

-

伊那西高校文芸クラブ 3人が全国文芸コンク入選

伊那西高校文芸クラブの生徒が、全国高等学校文芸コンクールの短歌部門で入選を果たしました。 入選したのは伊那西高校文芸クラブの3年生3人です。このうち、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、小椋環(たまき)さんが優良賞、清水ちさとさんが入選となっています。 小椋さんの作品は『本棚に 独り立ちたる 羅生門 「寂しげだね」と 呟いた君』というもので、図書館で作品作りをしている時に本の整理をしている友人を見て思いついたものだということです。 また清水さんの作品は『ちさと ちさと ちさと と呼んだ白兎 覚めれば眼鏡の 数学教師』というもので、授業中居眠りをしてしまった自分を題材にしたということです。 また、飯島町の森脇蘭さん作品も優良賞に選ばれています。 顧問の伊藤あけみ教諭は「それぞれ挑戦して納得のいく作品を出品できた。3年間つくり続けたことが力になった」と話していました。 表彰式は10日に東京都の東京工科大学で行われることになっています。

-

第13回伊那市民芸術文化祭

伊那市内の文化、芸術団体のこの1年の活動の成果を発表する「伊那市民芸術文化祭」が3日からいなっせを会場に始まりました。 会場には、写真やちぎり絵、生け花など19の個人や団体が作品を展示しています。 伊那市民芸術文化祭は、市内で活動している団体や個人ならだれでも参加できる、総合的な芸術文化の祭典です。毎年この時期にNPO法人伊那芸術文化協会が行っていて今年で13回目です。 一般の参加者にも日本の文化や芸術に触れてもらおうと無料の体験コーナーも設けられました。 お茶席では、表千家茶の湯会のメンバーが抹茶を振る舞いました。 また、生け花の体験コーナーではアルストロメリアなどを使って簡単にできる生け花を参加者が体験していました。 ホールでは日本舞踊などのステージ発表も行われました。 伊那市民芸術文化祭は4日までいなっせで行われています。

-

美篶小児童が長~い寒天ゼリーでギネス挑戦

伊那市の美篶小学校の4年生の児童とその保護者が、「世界一長い寒天ゼリー」のギネス世界記録に3日挑戦しました。 美篶小学校の体育館には、牛乳パックで作った長さおよそ80メートルの型が用意されました。 130キロの寒天が用意され、子どもたちはそれぞれ寒天を溶かし、型に流し入れていました。 ギネス世界記録への挑戦は、親子レクの一環で行われました。 地域の名産品でギネスに挑戦しようと、保護者が中心となり計画しました。 「世界一長い寒天ゼリー」の挑戦はこれまでになく、幅2センチ、厚さ2.5センチ、長さ50メートル以上の寒天ができれば成功となります。 寒天が固まると、測量士が長さを計測しました。 長さは79メートル25センチでした。 型を取り外し、切れている部分がないか確認します。 動画で出来上がったゼリーを撮影していました。 今後、動画などをそえて記録を申請します。 認定されたかどうかの結果は半年後になるということです。

-

古田人形芝居保存会 新演目披露

箕輪町の伝統芸能、「古田人形芝居」の定期公演が3日、箕輪町文化センターで行われました。 古田人形芝居保存会は、10年ぶりに新しい演目を披露しました。 披露したのは「壺坂観音霊験記沢市内の段」です。 盲目の夫沢市(さわいち)と、目が見えるように毎晩観音様に祈る妻、お里の夫婦愛を描いた作品です。 毎晩家を出ていく妻が浮気をしているのではないかと疑った沢市に、お里が真実を話します。 町内有志でつくる古田人形芝居保存会は、この演目を3年間かけて準備してきました。 平成25年度から28年度まで町からの交付金があり、人形を新調したことをきっかけに新しい演目に挑戦することにしました。 3年間かけて道具をそろえ、その間、演目の映像を見て物語について勉強してきました。 人形遣いは、若手を中心に、ベテランがそれを指導してきました。 この演目は「内の段」と「山の段」があり、保存会では3年ほどかけて山の段も披露できるようにしたいということです。

-

南部小 児童・保護者がしめ縄づくりに挑戦

年の瀬を前に、南箕輪村の南部小学校の児童とその保護者が2日、しめ縄づくりに挑戦しました。 これは、子ども達に日本の伝統文化を知ってもらおうと、南部小が毎年行っているものです。 この日は、全校児童およそ200人とその保護者が、子ども達が育てた稲ワラを使ってしめ縄を作りました。 地域のお年寄りが指導にあたり、ワラのねじり方や結び方など、コツを親子に教えていました。 ある6年生は「毎年作っているので今年は上手に作れたと思う」と話していました。 南部小では「家族でしめ縄を作ることで、家で伝統文化について話しをするきっかけになればうれしい」と話していました。 この日作ったしめ縄は、各家庭に持ち帰り玄関などに飾るということです。

-

美篶小で昔の仕事の体験

伊那市の美篶小学校の子供たちは、昔の人々の暮らしや仕事を、1日体験しました。 外ではふいごを使った鍛冶や、大豆から味噌を作る体験などが行われました。 美篶小学校では、毎年、開校記念日の12月1日に、美篶小資料館にある道具を体験学習に役立てようとこの体験教室を資料館運営委員会が行っています。 体育館では大工の仕事の実演と体験が行われました。 この企画は、上伊那建設労働組合美篶支部が受け持っています。 子どもたちは、金槌やカンナ、のこぎりの使い方を教わって、実際に体験していました。 美篶小資料館運営委員会では、「昔の人々の暮らしと道具、便利になった現代への感謝の心を養ってもらいたい」としています。

-

箕輪町舞台の映画「オボの声」がクランクイン

箕輪町を舞台に撮影が行われ来年冬公開の映画「オボの声」がクランクインし、30日から町内での撮影が始まりました。 30日、箕輪町福与で主人公の秀太が東京から故郷の実家に戻って来るシーンの撮影が行われました。 将来の見えない生活を送り続け30代となった元ボクサーの主人公、秀太が妹の結婚式のため帰郷するシーンから物語は始まります。 秀太はそこで人殺しと噂される寡黙な老人、守義と出会い葛藤を繰り返す中、森の奥から鳥と子供の泣き声が混ざったような不思議な「オボの声」を耳にするというストーリーです。 正体不明の「オボの声」が聞こえるファンタジー要素を織り交ぜながら現代社会の人間の苦悩を描いています。 この日は箕輪町役場で制作発表が行われました。 監督は2013年の第一回松田優作賞優秀賞をこの脚本で受賞した齊藤孝さんが務めます。 齊藤監督の友人の実家が箕輪町にあり6年ほど前から箕輪町に何度か訪れた事が縁で舞台に決まったという事です。 主人公秀太は俳優の結城貴史さんが演じます。 結城さんも撮影前に箕輪町を訪れ役のイメージを膨らませたという事です。 映画には水野美紀さんや菅田俊さん、烏丸節子さんなども出演します。 この映画では箕輪町の実際の地名が登場しシーンの約8割が町内で撮影されます。 箕輪町での撮影には地元の劇団員がセリフつきのエキストラで出演するほか箕輪町役場や箕輪中部小学校、南小学校なども撮影場所となります。 映画「オボの声」の撮影は12月7日まで毎日箕輪町内で行われます。来年の冬、全国のミニシアターで公開されるほか、国内外の映画祭にも出品する予定です。

-

弥生高1年生が大学生と進路語る

伊那弥生ヶ丘高校の1年生が卒業後の進路について大学生と対話するワークショップが25日に開かれました。 この日は1年生246人が、早稲田大学や一橋大学などの学生16人とグループに分かれて対話しました。 最初に学生らは、なぜ今の大学を志望したのか、大学ではどんなことをしているのかなど自分の思いを話しました。 これに対し、高校生一人一人が大学生に質問していました。 高校生からの「なぜ今の学部を選んだのか」との問いに対し学生は「高校時代は自分が行きたい大学のことだけしか知らなかった。いろんな大学のことを知ることで、今の大学の良さを知ることができた。こんなことをやりたい、と思えることができる大学に行ければ大学生活も楽しくなる」と話していました。 今回のワークショップは、「10年後の自分について考える」をテーマに行われているキャリア教育の一環で開かれたもので、加藤尚也教頭は「年の近い先輩たちの生の声を聞いて、将来のことを考えてほしい」と話していました。

-

ASEANの中学生が剣道体験

ASEAN加盟国との交流事業として日本を訪れているシンガポール、ミャンマー、ブルネイの中学生が25日、伊那市の春富中学校で剣道を体験しました。 この事業はアセアン東南アジア諸国連合加盟国に日本に対する理解を深めてもらおうと文部科学省が行っているものです。 今日はシンガポール、ミャンマー、ブルネイの男女合わせて11人の中学生が日本の伝統的な武道、剣道を体験しました。 春富中学校剣道部の部員が竹刀の振り方などを手ほどきし交流を深めていました。 訪れているASEAN加盟国の中学生は日本に興味関心を持つ生徒たちで滞在期間中に歴史や文化を学びます。 また受け入れる側の中学生も外国の人と関わることで国際的な視野を持つ人材に成長してもらいたいとの狙いもあります。 アセアン加盟国の中学生は来月4日まで信州高遠青少年自然の家を中心に滞在しその間、松本城の見学や中央アルプス千畳敷カールでの雪山体験などが予定されています。

-

子ども達が太鼓の「輪」広げる

上伊那地域の子ども達が太鼓を通じて交流する「子ども太鼓inいな」が、26日に伊那市のいなっせで開かれました。 これは、総合学習などで太鼓を練習する子ども達の交流や技術向上の場として毎年開かれているもので、今年で16回目になります。 この日は小中学校など10団体が練習の成果を披露しました。 新山子供太鼓は、1年生から4年生までの6人が週に1時間練習しています。この日は自分たちで作ったオリジナル曲の「湧湧(ゆうゆう)」を披露しました。 また、箕輪北小学校4年2組は、3年生の時から太鼓を始め、地域の公民館などで 太鼓の演奏をしています。この日は「夏祭り」という曲を演奏しました。 交流会を企画する上伊那総合・生活科教育研究会の安積順子(あづみじゅんこ)会長は「交流を通じて、継続することや友達との絆の大切さを学んでほしい」と話していました。

-

学年の枠を超えてパン作りに挑戦

伊那市の西春近南小学校で学年の枠を超えた交流会が25日開かれ児童がパン作りに挑戦しました。 パン生地の小麦粉は児童が種まきをし育てた麦で作ったものです。 交流会では一つのグループに1年生から6年生が入り順番に小麦粉をこねていました。 上級生が下級生に教えながらパン作りをし交流を深めていました。

-

地域食材利用促進へ箕輪東小で給食を試食

学校給食への地域食材の利用を進めるため、箕輪町の生産者や行政などの関係者で作る推進会議が、24日、箕輪東小学校で給食を試食しました。 この日は、学校給食地域食材利用推進会議のメンバーが箕輪東小学校を訪れました。 推進会議は、生産者や農産物直売所、学校栄養士などで組織していて、年に1回、学校の給食を視察しています。 メンバーは、学年ごとに分かれて、子どもたちと一緒に給食を食べました。 箕輪東小学校のこの日の献立は、菜めし、きのこ和え、さんまハンバーグなどでした。 給食には、箕輪町でとれた長ネギやニンジン、ゴボウが使用されています。 子どもたちは、かわるがわる感謝の気持ちを述べながら食事を味わっていました。 使用頻度の高いキャベツやキュウリ・白菜など6種類の野菜で県内産の使用率の統計を取っていて、平成27年度は42.8%でした。 箕輪町では、平成30年度までに45%を達成したいとしています。

-

運動あそびin南箕輪 親子で体験

親子で運動あそびを楽しむイベントが23日、南箕輪村の南箕輪小学校で開かれました。 運動あそびは、幼児期から日常生活の中に運動要素を取り入れ、体力や運動能力の向上を目指すものです。 イベントでは松本短期大学の栁澤秋孝名誉教授と、運動保育士の金井仁美さんが講師を務め、親子でできる運動あそびを紹介しました。 保護者が床に寝て、その周りを子どもが手をついて回るあそびでは、10秒間で3周することを目標に行いました。 この運動を行うことで、手や腕で体を支える力が鍛えられるということです。 また、保護者の腕に子どもがぶら下がる運動では、逆上がりに必要な腕の力がつくということです。 イベントは南箕輪村が主催したもので、運動あそびの取り組みを多くの人に知ってもらおうと、今回初めて県内の親子を対象に行い、およそ250人が参加しました。 南箕輪村の保育園では、今年度から0歳と1歳のクラスでも運動あそびを取り入れているということです。 村では「県内各地で運動あそびを取り入れている市町村があるので、情報交換をしながら積極的に運動あそびを推進していきたい」と話していました。

-

長谷中学校 花壇と木工で県最高賞を受賞

伊那市の長谷中学校は、学校花壇コンクールと木工チャレンジコンテストで県の最高賞を受賞しました。 16日、長谷中学校の生徒が伊那市役所を訪れ、北原秀樹教育長に県の最高賞受賞を報告しました。 学校花壇コンクールで長谷中学校が県の大賞を受賞するのは6回目です。 造園委員会が中心となり全校生徒も週に2回ほど管理に関わりながら育ててきたという事です。 サルビアやマリーゴールドなどを未来に進んでいくイメージで配置したデザインだという事です。 2年生の羽場圭汰君は10月に行われた全国中学生創造ものづくり教育フェア木工チャレンジコンテストの長野県大会で最優秀賞を受賞しました。長谷中学校での最優秀賞受賞は初めてです。 羽場君の出場した製作部門は制限時間4時間の中で、2枚の板を加工して作品を完成させるものです。 ノコギリの引き方やカンナのかけ方に点数をつけ合計点を競います。 羽場君は、来年1月の全国大会出場を目指していて、一次審査の結果は12月中旬に発表される事になっています。

-

第25回伊那能 地域住民が古典芸能を鑑賞

第25回伊那能が20日に伊那文化会館大ホールで行われ、地域住民が能や狂言など日本の古典芸能を鑑賞しました。 能と狂言3演目が披露されました。 このうち能の作品「高砂」では、人間国宝と呼ばれる重要無形文化財保持者の坂井音重さんが主人公の翁を演じました。 九州から兵庫県の高砂に渡った神主が老夫婦に出会い高砂の松について翁に尋ねます。 翁は高砂の松は遠く離れた大阪の住吉の松と合わせ「相生の松」と呼ばれている事を神主に語ります。 そして老夫婦は自分たちは高砂と住吉の相生の松の精であると告げます。離れていても心を通わせる夫婦愛と樹齢千年を超える松に長寿を表す、祝いの場で披露される演目です。 能は600年の歴史を持ち現代に継承されている演劇では世界最古とされています。伊那能は、長野県能楽連盟や伊那文化会館、伊那市などでつくる実行委員会が毎年行っていて、今回で25回目となります。

-

作品展「伊那谷の生んだ芸術家たち」

上伊那教育会が所蔵する伊那谷ゆかりの先人の作品展「伊那谷の生んだ芸術家たち」が伊那市創造館で今日から始まりました。 今回は、「箕輪町出身の先人たち」をテーマに、彫刻や絵画など8点が展示されています。 作家は三日町出身の彫刻家藤澤古實、長岡出身の木版画家山口進、大出出身の洋画家柴宮忠徳、大出出身の染色工芸家小林一博の4人です。 このうち、藤澤古實は、明治から昭和にかけて活躍しました。 この作品は長谷の民話孝行猿のレリーフの拓版画で、レリーフは今も宿泊施設の入野谷に飾られています。 古實が71歳で亡くなる歳に制作した最後の作品だということです。 このほかに、上伊那教育会が芸術家について研究した資料なども展示されています。 上伊那教育会所蔵作品展伊那谷の生んだ芸術家たちは来月4日まで、伊那市創造館で開かれています。

-

堀内功さん顕彰碑建立

井上井月顕彰会の前会長で去年1月に94歳で亡くなった堀内功さんの顕彰碑が、伊那市美篶笠原の堀内さん宅東側に建立されました。 19日は関係者20人ほどが集まり碑がお披露目されました。 堀内さんは、大正9年に伊那市美篶笠原に生まれました。 平成20年から井月顕彰会の会長として、井月の出版物の刊行や句碑の建立などに尽力しました。 また地域の史跡の保存・整備にもあたりました。 三回忌を迎えるにあたり、功績を偲び後世に伝えていこうと、井月顕彰会や地域住民有志で作る実行委員会が碑を建立しました。 碑は高さ1メートル50センチ、副碑は高さ1メートル20センチです。 実行委員会が呼びかけたところ、約90人から220万円あまりの寄付が集まったということです。 訪れた人たちは、碑を前に手を合わせ、堀内さんの功績を偲んでいました。

-

西箕輪小5年生が羽広菜かぶの漬け込み

伊那市西箕輪小学校5年すぎ組の生徒は18日、地元の郷土料理「羽広菜かぶの漬け物」づくりを体験しました。 この日は、生徒36人が自分たちで育てたかぶの漬け込み作業をしました。 すぎ組では、児童の祖父からかぶの種を分けてもらったことをきっかけに、総合学習の一環で去年から羽広菜かぶの漬け物作りに取り組んでいます。 子どもたちは、この日収穫したかぶを洗ってから、ひげ根を皮むき器で取り、ちょうど良いサイズに切っていました。 最後に自分たちで作った味噌にかぶを入れていました。 ある児童は「(羽広菜かぶは)普通のかぶに比べて甘味があって美味しい。上手に漬けてみんなで食べたい」と話していました。 この日漬けたかぶは1か月ほど寝かせ、全員で味わうということです。

-

高校生が「夢大学」で地域学ぶ

上伊那の高校生が18日産学官連携によるキャリア教育「夢大学」で地域の歴史や文化、産業などについて学びました。 夢大学では上伊那地域にある文化財を見たり企業を訪問しました。 このうち伊那市長谷でジビエ料理を提供している、ざんざ亭では、伊那北高校と高遠高校の生徒合わせておよそ20人が食文化について学び鹿肉を使ったローメンやカレー、ハンバーグを食べました。 参加した高校生の多くが鹿肉を食べるのは初めてだということで調理した経営者の長谷部晃さんの話を聞きました。 長谷部さんは「林業関係の仕事をしていたときに地元の猟師から鹿肉を振舞われたことがきっかけで鹿料理に興味を持つようになった。南アルプスにはたくさん鹿がいてその恵みをいただくことで地域の活性化につなげていきたい。」と話していました。 夢大学は上伊那の経営者や行政などでつくる郷土愛プロジェクトが行っているもので産学官連携によるキャリア教育を行っています。

-

造形作家 天野惣平さん作品展

伊那市高遠町芝平の造形作家、天野惣平さんの作品展が、坂下のアートギャラリーミヤマで開かれています。 見る人に自由に見て感じてもらえるようにと作品にタイトルはありません。 和紙で緩衝材を包んだ物を無数に作り、4メートルほどの白い紙の上に乗せた作品です。 天野さんは現在63歳で、30歳の時から造形作品を作っています。 毎年春に芝平で個展を開いていて、アートギャラリーミヤマでは2年に一度開いています。 今回の作品は1か月半かけて制作したという事です。 天野惣平さんの作品展は、伊那市坂下のアートギャリーミヤマで22日(火)まで開かれています。

-

小さな親切運動・作文コンクール 美篶小の入賞者に賞状

小さな親切運動・作文コンクールで美篶小学校6年の村田あいりさんが、県の審査で優秀賞を受賞しました。 16日、美篶小学校で表彰式が行われ「小さな親切」運動上伊那支部の山田益支部長から村田さんに表彰状が贈られました。 村田さんはいじめをテーマに作文を書きました。周りの子が、いじめられている子を助けてあげる事の大切さを伝えたかったという事です。 美篶小ではこのほか、挨拶から広がる仲間の輪について書いた6年の小松有芽夏さんが金賞、祖母の病気から学んだ人との繋がりについて書いた6年の中山蓮香さんが銀賞を受賞しました。 コンクールは人を思いやる心や言葉について考えるきっかけにしてもらおうと公益社団法人「小さな親切」運動本部が毎年行っています。 今年は県全体で小学校の部に756点の応募があり、上伊那からは5つの小学校から84点の応募がありました。 山田支部長は「作文に込めた思いをこれからも大切にしてほしい」と話していました。

201/(火)