-

西駒登山前に トイレ学習

7月に西駒登山を予定している伊那市の西箕輪中学校で、西駒山荘で使用する「袋式トイレ」の説明会が29日開かれました。 29日は2年生62人が、西駒山荘管理人の宮下拓也さんからトイレの使用方法について説明を受けました。 袋式トイレは山の環境を守るために使われるもので、山荘の営業終了後にヘリで降ろし処分します。 平成9年に南アルプスの北岳の水場でし尿が原因と思われる大腸菌が検出されたという報道があったことから、西駒山荘では平成13年から袋式のトイレを使って処理を行っています。 宮下さんは「袋式は嫌なイメージがあるかもしれないが、我慢をすると体調にも大きく関わるので安心して使って有意義な登山にしてください」と話しました。 西箕輪中学校では、来月の28日と29日に登山を予定していて、28日に西駒山荘に宿泊する予定です。

-

伊駒流舞踊会が発表会

伊那市狐島に住む伊駒寿宜さんが宗家家元をつとめる、伊駒流舞踊会の発表会が26日、伊那文化会館で開かれました。 伊駒流舞踊会は伊那市、飯田市、諏訪市に17の教室があります。 この日は教室の生徒67人が56演目を披露しました。 伊駒流は、演歌に合わせて踊る現代舞踊です。 歌詞に歌われている情景や心情をオリジナルの振り付けで表現しています。 日本舞踊を現代風にアレンジした舞踊芝居で物語のようにお踊り手が演じるのが特徴だという事です。 伊駒さんは、「歌詞をそのまま仕草で表しているので感動も伝わりやすと思います」と話していました。 伊駒流舞踊会は伊駒寿宜さんが平成元年に創設し発表会は2年に1度開かれています。

-

諏訪形御柱騎馬大将に菅沼雄一君

7年に一度行われる伊那市西春近諏訪形の御柱祭の騎馬行列の大将に、西春近南小3年生の菅沼雄一君が選ばれました。 25日は諏訪形御柱祭の長沢進一実行委員長ら3人が菅沼陽一(よういち)さん宅を訪れ、息子の雄一君が大将に選ばれたことを伝えました。 10月の御柱祭里曳きで行われる騎馬行列は、伊那市の無形民俗文化財に指定されています。 騎馬大将は、行列全体を指揮するもので、諏訪形では代々長男が務めるのが習わしとなっています。 父親の陽一さんは、「楽しみながら立派に務めてほしい」と話していました。 諏訪形御柱祭の騎馬行列は、10月1日の里曳きの日に行われます。

-

減塩レシピ集で食育推進

伊那市食育推進会議が23日、伊那市役所で開かれ塩分を控えた料理をまとめた減塩レシピ集を活用した事業を進めていくことが決まりました。 減塩レシピ集は食生活の中に塩分控えめの料理を取り入れてもらおうと伊那市食育推進会議が作ったものです。 料理の写真に材料や調理方法、塩分やカロリーが表示されています。 このレシピ集は学校給食や食育推進会議の料理講習会などで作られたものを紹介していて塩分を控えるためのポイントも掲載されています。 昨夜伊那市役所で開かれた会議には学校給食の関係者などおよそ30人が集まり、今年度事業について協議しました。 出席者からは「食育は長く続け継続的な指導につなげていきたい。」といった意見や「出前講座では子どもにも興味を持って聞いてもらえるような方法の検討が必要だ。」といった声が上がっていました。 伊那市食育推進会議では今年度事業として保育園、幼稚園の食教育の充実のほか市報やホームページによる情報発信につとめていくとしています。

-

東部中2年組アマランサスパン作り

伊那市の東部中学校2年7組の生徒は、総合学習の一環でアマランサス入りのパンを22日に作りました。 22日は2年7組の生徒33人がパン作りに挑戦しました。 このクラスでは「パン」作りを通して、食育や地産地消について学習しています。 今回は、伊那で栽培された雑穀アマランサスを使ったパンを作りました。 中体連の南信大会を控え、栄養価が高いといわれるアマランサスを食べ、良い成績を残そうと企画したという事です。 煮たアマランサスを生地に練りこみ、丸めた生地を組合せ、アニメのキャラクターに形を整えていきました。 パンを焼いている間は、信州大学農学部の根本和洋助教がアマランサスの宇宙での利用や、伊那での栽培について話をしました。 根本さんは「アマランサスは、タンパク質が多く含まれ栄養価が高い事から、アメリカのNASAが宇宙食に採用していると」説明していました。 焼き始めてから20分程すぎると、教室にはこおばしい香りが広がります。 生徒たちは、オーブンからパンを取り出し、チョコレートを使い、目と口を書き入れ仕上げました。 完成すると、クラス全員で試食をしました。

-

小学生が安全走行技術競う「子ども自転車大会」

自転車の安全走行に関する知識と技能を身につけてもらおうと交通安全協会などが行っている「子供自転車大会」の伊那地区大会が18日、伊那市民体育館で開かれました。 伊那交通安全協会と伊那警察署が毎年開いている大会です。 伊那市内に唯一自転車クラブがある富県小学校の4年生から6年生12人が参加しました。 伊那地区大会は県大会に出場する選手の選考会となっていて、筆記テストと、実技テストの合計点で順位を決めます。 実技テストでは、ジグザク運転や八の字に走行する試験が行われ、伊那警察署の署員が審査し点数をつけました。 富県小自転車クラブは、伊那安協のメンバーから指導を受けながら毎朝練習を積んでいて、去年の県大会では、17チーム中3位に入賞しました。 大会の結果、自転車クラブのクラブ長で6年生の中村佳音さんが優勝しました。 参加した12人の中で上位5人は来月2日に松本市で開かれる県大会に出場する事になっています。

-

高遠高校の生徒が園児と音楽で交流

伊那市高遠町の高遠高校の3年生は、授業の一環で高遠保育園を訪れ、音楽で園児と交流しました。 21日は、高遠高校3年生16人が、幼児教育音楽の授業の一環で高遠保育園を訪れ、歌や手遊びで園児と交流しました。 高遠高校では3年生の選択科目に幼児教育音楽があり、去年から保育園で実習を行っています。 生徒は5月から歌や振付などを考え練習してきたということです。 この日は、ディズニーメドレーや童謡を披露しました。 秋には高遠第2・第3保育園でも実習を行う予定です。

-

伊那市内の小規模小学校 遠隔合同授業実施

伊那市は、インターネットのテレビ会議システムを活用した遠隔合同授業を、今年度から、市内の小規模小学校で始めています。 20日は、高遠北小の6年生7人が工作の時間に作った焼き物の工夫した点などを、タブレットを使って長谷小の児童に説明していました。 遠隔合同授業は、小規模校同士で学校間のネットワークをつくることで、様々な意見を聞く機会をつくるための取り組みです。 伊那市では昨年度、長谷中と東部中で遠隔授業を行ってきましたが、今年度から小学校でも行うことになりました。 高遠北小の児童が、「ガラスの色で水の深さの違いを表現した」などと説明をすると、長谷小の6年生が感想を発表していました。 伊那市では今年度、新山小、手良小でも遠隔授業を実施していて、通常の教科の他に総合的な学習や行事などでも活用する考えです。

-

違法行為根絶に向けたあり方研修会

伊那市教育委員会は、5月18日に市内の小学校教諭が女子高校生のスカートの中を盗撮し逮捕されたことを受け、違法行為根絶に向けたあり方研修会を、20日開きました。 研修会は、冒頭のみ公開で開かれました。 20日は、市内小中学校の校長と教諭、合わせて40人が出席しました。 5月18日、伊那市内の小学校教諭が女子高校生のスカート内をスマートフォンで盗撮し、県迷惑防止条例違反で逮捕されました。 事件以降、校長を集めての会議は開かれていましたが、校長、教頭が集まるのは初めてです。 松田泰俊教育委員長は、「学校教育法には、校長は公務をつかさどり所属職員を監督するとある。監督の監にはかがみや手本の意味が、督にはよく見るという意味がある。」と話しました。 市内の小中学校では今後、学校ごと校長と教員との研修の場が設けられることになっています。

-

戸台の化石保存が長谷で石ころウォッチング

伊那市長谷の戸台の化石保存会は、化石収集の基礎知識を学ぶための石ころウォッチングを18日、黒川と三峰川の合流点で行いました。 伊那市長谷黒河内の、黒川と三峰川の合流点で石ころウォッチングが行われ、市内14組の親子30人が参加しました。 戸台の化石保存会は、年に3回親子むけの講座を開いていて、1回目のこの日は、化石収集の基礎知識を学ぶため石の観察を行いました。 河原では、黒川で多くみられるマグマがゆっくり固まってできた花崗岩や、三峰川本流で多くみられる赤い色をした岩石、赤色チャートなどがみつかりました。 指導した保存会の前の会長、北村健治さんは、「身近にいろいろな種類の岩石がある事を知ってもらい伊那谷の豊かな自然を感じ取ってもらいたいです」と話していました。 次回は8月に開かれ、長谷の戸台で化石の収集を行う予定です。

-

南信工科短大で初のオープンキャンパス

今年4月に南箕輪村に開校した南信工科短大で、18日、来年度の入学にむけたオープンキャンパスが初めて開かれました。 受験を考えている学生12人と保護者、合せて24人が参加しました。 学校の概要や入試について知ってもらおうと、4月の開校後、初めてオープンキャンパスが開かれました。 学生らは校内を見学し、授業で使用している設備の説明を受けました。 教職員らは、1年生の時に民間企業に出向いて学ぶインターンシップに力を入れている事や、在校中に国家資格の技能検定を全員が受ける事などを特徴として説明していました。 また、今年は新たに、推薦入試より1か月ほど早い9月に、小論文やプレゼンテーションなどで選考するAO入試を実施するという事です。 オープンキャンパスは次回8月6日で、模擬授業を行う予定です。

-

伊那北吹奏楽部 19日に定期演奏会

伊那北高校の吹奏楽部は19日の定期演奏会に向け練習に励んでいます。 定期演奏会では、クラシックや映画音楽など10曲を披露する予定です。 14日はパート練習をしたあと、アニメ映画のテーマソングの全体練習を行いました。 この曲は、学生指揮者の一人3年生の小林智裕(ともひろ)さんが指揮を行います。 小林さんは、楽器ごとの音色やリズムを確認し、部員たちに指示を出していました。 小林さんは「本番まであと数日、みんなの力を引き出せるよう頑張りたいです」と話していました。 伊那北高校の吹奏楽部は、1年生から3年生合わせて54人で、ここ数年では最も多い部員数だという事です。 部長の池上笑さんは、「大編成の演奏を楽しんでもらい、観客の皆さんから、多くの元気をもらいたいです」と話していました。 伊那北高校吹奏楽部の定期演奏会は、19日午後2時から伊那文化会館で開かれます。

-

手づくりの「第九」演奏会

伊那市を中心に地元の音楽愛好家が出演する手づくりの「第九」演奏会12日日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 演奏会には伊那フィルハーモニー交響楽団、一般公募した第九合唱団、プロのソリスト4人が出演し、総勢250人でベートーヴェン作曲の交響曲第九番を演奏しました。 手づくりの演奏会は、1988年に伊那文化会館の落成記念をきっかけにスタートし、これまでに12回開かれてきました。 今回は伊那市合併10周年を記念し開かれたもので、音楽文化が地域に定着しその役割を果たしたとして今回で最後となります。 北沢理光実行委員長は、「この30年で地域にも音楽文化が根付いてきた。特に市民でオーケストラができるようになったのはとても意義のある取り組みだったと思う」と話していました。 この演奏会の模様は、7月にご覧のチャンネルで放送します。

-

諏訪形御柱祭「斧入れ」

七年に一度行われる伊那市西春近諏訪形の御柱祭で四本の御柱を伐採する斧入れ式が12日、区内の山林で行われました。 午前7時半、最も太い一の柱の斧入れ式が貝付沢で行われました。 柱の近くには祭壇が設けられ、祭りの安全を祈願する神事が行われました。 塩や酒で清めを行い、斧入れ班の浦野明由班長が、柱に切りこみを入れました。 その後、木遣りが行われ一の柱の伐採が始まりました。 柱が倒れると、参加した氏子らは、写真を撮ったり、年輪を数えたりしていました。 その後、2から4の柱の伐採が行われ、午後1時半過ぎにすべての柱が倒されました。 四本の御柱は、山に寝かされ、9月の山出しの時を待ちます。

-

第7回民謡交流発表会

第7回民謡交流発表会が11日南箕輪村の南殿コミュニティセンターで開かれました。 発表会には、県内を中心に東京や埼玉から11団体約100人が参加し41曲を披露しました。 発表したのは、地元に伝わる民謡のほか、東北地方の三味線や歌などです。 民謡交流発表会は、日頃の練習の成果を披露し交流を深めようと、南箕輪村を拠点に活動している伊那谷民謡会が2年に1度開いています。 伊那谷民謡会の荒和男会長は、「いろんな団体の歌を聴くことで、お互い技術を磨き、切磋琢磨していきたいです」と話していました。

-

写真展 なんじゃもんじゃ

見た人が「これはなんじゃ?」と不思議に思う写真が並ぶ第14回写真展なんじゃもんじゃが、伊那市の伊那図書館で始まりました。 会場には、伊那市境のカメラ店カメラのキタハラに通う小学生から90代までの作品およそ60点が展示されています。 作品展の名前は、ヒトツバタゴ 別名なんじゃもんじゃの木からつけられています。 腕前を競うのでなはく、観た人が不思議に思うような写真を展示しています。 今回は「じまんのペット」というコーナーがあり、ペットを題材にした作品およそ30点が並びます。 中には、被り物をした猫の写真、猫耳をつけた人形の写真など、ユニークなものもあります。 第15回写真展なんじゃもんじゃは19日(日)まで、伊那図書館で開かれています。

-

子ども科学教室 東部中学校の生徒が講師つとめる

小学生に科学を楽しく学んでもらおうと伊那市生涯学習センターが行っている「子ども科学教室」が11日に開かれ、伊那市の東部中学校の生徒が講師を務めました。 東部中学校科学部の1年生から3年生17人が、顧問の鈴木崇晃教諭と一緒に講師を務めました。 教室には小学生15人が参加し、ヒイラギの葉を使ったしおりを作りました。 葉脈を観察するため、水酸化ナトリウムの溶液で20分ほど煮込んで柔らかくした葉を、歯ブラシで軽くたたいて葉の肉を落とします。 科学部の生徒は、葉脈には水と栄養を運ぶ役割がある事など、事前に自分たちで学習した内容を小学生に教えていました。 子ども科学教室は2年目の開催で、去年小学生として参加した事をきっかけに、今年科学部に入部した1年生もいるという事です。 次回は7月2日で、上昇気流で風車を回す実験を行う予定です。

-

大泉まんどの会 盆の振りまんどで使う大麦を刈り取り

南箕輪村の大泉まんどの会は、今年8月の盆に行う「振りまんど」用の大麦を11日に刈り取りました。 大泉区の小学生や、まんどの会のメンバーなど20人が参加しました。 大泉まんどの会は、一時行われなくなっていた「振りまんど」を後世に伝えていこうと復活させ、今年で4年目になります。 振りまんどは、束ねた麦わらに火をつけ勢いよく振り回し、先祖の霊を迎えたり、もてなしたりする盆の伝統行事です。 大泉にある7aの畑に去年10月に種を撒き、12月と今年2月の2回、根を丈夫にする麦踏みを行いました。 まんどの会の唐澤俊男会長は「伝統行事を守っていく中で、住民同士の絆を深めていきたいです」と話していました。 刈り取った麦で、8月6日に230本ほどのまんどを作り、8月13日と15日に振りまんどを行う予定です。 11日の伊那地域の最高気温は平年より5度ほど高い29.7度で7月下旬並みの暑さとなりました。

-

時の記念日 児童が「香時計」について教わる

時の記念日の10日、伊那市の美篶小学校の4年生の児童は、江戸時代の「香時計」について教わりました。 香時計は、香木やお香の粉が燃える速さで時間を計るものです。 およそ25センチ四方の箱にジグザグに筋をつけ、そこにお香を埋め、端から火をつけて時間を計ります。 10日は、時の記念日に合わせ、美篶小学校資料館運営委員の矢島信之さんが資料館に保管している香時計の使い方を説明しましました。 矢島さんは、「香時計は江戸時代に寺院などで所有していた。 寺では、お経を読むときの目安として使われたいた」などと説明していました。 児童達はこの他に、校庭近くにある日時計の見方についても教わりました。 ある児童は「昔の人は身の周りの物を利用し時間を計っていたことが分かりました。」と話していました。

-

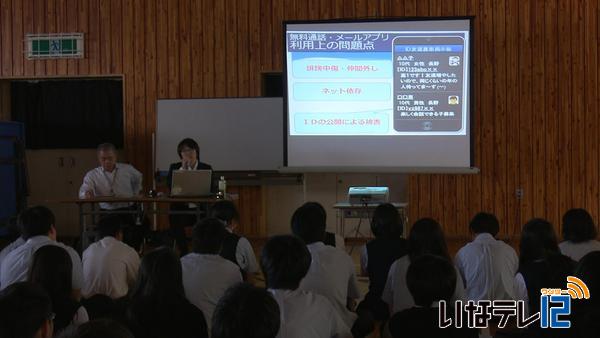

高校生対象の性被害防止講話

県が制定を目指す淫行処罰条例に関連して、生徒たちを性被害から守るための講話が9日、伊那市高遠町の高遠高校で開かれました。 講話は、性被害の被害者・加害者にならないように生徒達の危機を察知する力を育成しようと1年生を対象に開かれました。 講師は、県警スクールサポーターの酒井康吉さんと伊那ケーブルテレビジョン㈱の向山重徳さんが務めました。 近年インターネットを使った性犯罪が増えていると説明した酒井さんは、「スマートフォンやアプリの普及で誰でも被害者、加害者になる可能性があります。知らなかったは通用しないので、間違った使い方はしないで、知らない人には会わないうようにしてください」と呼びかけました。 ソーシャルネットワーキングサービスの利用について説明した向山さんは、「SNSの投稿は一瞬だが、自分も相手も傷つけてしまう危険性がある。高校生活3年間は忙しく短いけれど、インターネットにとらわれず充実した学生生活を送ってください」と話しました。

-

野草を安全に食べる勉強会

自然の野草を安全に美味しく食べようという勉強会が9日、伊那市の伊那西小学校で開かれ、児童たちが野草を味わいました。 これは、伊那西小学校の理科クラブの活動の一環で行われました。 講師は、元小学校教師で県自然インストラクターの野口輝雄さんが務めました。 先月、伊那市内の小学校で、ノビルと間違えて有毒植物のスイセンを食べたことによる集団食中毒が発生しました。 野口さんは、野草本来の美味しさや自然の大切さを子ども達に知ってもらおうと講座を開きました。 はじめに、学校の林間で食べられる野草と食べられない野草の見分け方などを教わりました。 野口さんの説明を聞いた後、ツユクサやミツバなど、採ってきた野草をてんぷらにして味わいました。 野口さんは「自分で採った野草は1人で食べないで必ず大人に見てもらうことを約束してください。野草は見つけるのも食べるのも楽しいので、家の周りでも家族と一緒に見つけてみてください」と児童に呼びかけました。 伊那西小学校では「自然に恵まれた環境の中で、新しい発見や驚きを体験しながら知識を増やしてもらいたい」と話していました。

-

染色アート 手描ぼかし染展

布に染料を使って絵を描く教室を開いている和幸手描染色研究会による手描ぼかし染展が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 この展示は和幸手描染色研究会発足30周年記念として開かれたものです。 研究会は箕輪町の大橋幸子さんが指導にあたっている染色教室で県内10か所に教室があります。 今回の展示は全ての受講者およそ80人が120点の作品を出展しています。 手描ぼかし染は表現方法が絵画に近く着物や布製品を、染料を使って染めていくものです。 会長の大橋さんの80号の大作「魅せられた一時・・・」はうばゆりを題材にしたもので太陽の光の当たり具合による色合いや見え方の違いを表現しています。 大橋さんは「白い生地に表現した色の世界、ぼかしの美を楽しんでもらいたい。」と話していました。 和幸手描染色研究会の手描ぼかし染展は13日まで伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

鹿頭行列で使う鹿頭を補修

箕輪町福与に住む田中仁人さんは箕輪南宮神社の伝統行事、鹿頭行列で使う鹿頭の補修作業を8日行いました。 田中さんは、地域の伝統行事を守ろうと平成4年から鹿頭づくりをはじめました。 小さな子どもがかぶることから、材料に発泡スチロールを使うなどできるだけ軽く作るように心がけているといいます。 鹿頭は地区で保管していたもので汚れや破損など必要があれば補修することにしています。 鹿頭行列は箕輪南宮神社に伝わる雨乞いの行事で稚児が鹿頭をかぶり境内を3周し奉納します。 地区名に「福・大・富」が付く天竜川の東の福島と福与、西の大泉大泉新田、大萱が毎年交代で行っていて今年は東の地区が担当です。 誰もが作れるように設計図もありますが福与で作っているのは田中さんだけだということで伝統行事を守るためにも後継者が現れてほしいと話していました。 箕輪南宮神社の鹿頭行列は来月17日に行われる予定です。

-

長谷中の和室を開放し地域交流

伊那市長谷地区では学校を中心とした地域交流の場所づくりを進めています。 6日にその第一弾イベントとして長谷中学校の和室を地域住民に開放し交流しました。 長谷地区では、今年度より保育園、小中学校、伊那市社会福祉協議会が連携して、地域全体で子育てを行う信州型コミュニティスクールの組織づくりを進めています。 今回その第一弾のイベントとして、長谷中学校の和室を社協が認定する「まちの縁側」として地域住民に開放しました。 社協では、地域交流の拠点となる場所を「まちの縁側」として認定しています。 今回の長谷中学校で25か所目の認定で、学校の敷地を利用するのは初めてだということです。 この日は地域住民およそ20人が学校を訪れ、和室でお茶を飲んだあと生徒と花の移植作業を行いました。 マリーゴールドやサルビアの苗をトレイからポットに移し替えました。 長谷中学校では、7月にも和室を開放する予定で、将来的には常時開放できるよう安全面などの課題に取り組んでいきたいとしています。

-

箕輪東小学校運動会

箕輪町の箕輪東小学校で4日運動会が開かれました。 箕輪東小では、全校児童178人が赤組と白組に分かれ、23の種目で競いました。 箕輪東小学校では4年ほど前から暑さ対策でこの時期に運動会を開いています。 4日の伊那地域の最高気温は23.8度と、過ごしやすい気温となりました。 1年生から3年生の綱引きでは、児童が懸命に綱を引っ張っていました。 4年生から6年生の騎馬戦では、相手の帽子を狙って迫力ある戦いを繰り広げていました。 時間内に勝負がつかず、大将同士の一騎打ちとなりました。 今井良一校長は「精一杯目標に向かって頑張ることで、学年の枠をこえて児童の団結力が深まったと思う」と話していました。 4日は町内3つの小学校のほか、伊那市の5つの小学校でも運動会が開かれました。

-

「伊那よさこい青龍」初舞台踏む

今年1月に伊那市で初めて結成されたよさこいチーム「伊那よさこい青龍」は、4日、練習の成果を初めてステージで披露しました。 伊那市西春近の伊那食品工業㈱が行ったかんてんぱぱ祭りで初舞台を踏み、オリジナル曲「生きる」に合わせて踊りを披露しました。 織田軍と武田軍が戦った高遠城の戦いを題材に、曲や詩、振り付けを自分たちで手掛けました。 伊那よさこい青龍には小学校3年生から50代までの38人が所属していて、週に2回練習を行っています。 9月18日に岡谷市で開催される諏訪湖よさこいに出場する事を目標に活動していて、大会に向け衣装や旗を製作しています。 伊那よさこい青龍では、随時メンバーを募集しているという事です。

-

伊那愛樹会の春の盆栽展 さつきの盆栽30席並ぶ

上伊那の盆栽愛好者でつくる伊那愛樹会の春の盆栽展が、5日まで、伊那市のいなっせで開かれています。 会場には、会員8人が育てているさつき30席が並んでいます。 大きく成長しすぎないよう剪定と植え替えを繰り返しながら、30年から40年かけて形を整えてきたものです。 毎年春と秋の2回展示会を開いていて、今回で40回目となりました。 伊那愛樹会では、「様々な種類のさつきを楽しんでほしいです」と話していました。 伊那愛樹会の春の盆栽展は5日までいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

地域を知る入野谷学習

地域のことを知る総合学習、入野谷学習が3日、伊那市長谷の長谷中学校で行われました。 入野谷学習は「ふるさと長谷」をキーワードに学年の枠を越えて行われる総合学習です。 全校生徒36人が伝統文化や食文化、地域探索の3つの講座に分かれて地域の人たちを講師に招き学習します。 このうち伝統文化講座では、地元のざんざ節保存会会員が地域に伝わる民謡のざんざ節やキンニョンニョの振り付けを指導していました。 また食文化講座では雑穀アマランサスを使ったスパゲティが作られました。 生徒たちはこの学習体験を秋に開かれる文化祭で発表することにしています。

-

箕輪進修高校で模擬投票

この夏の参議院選挙から選挙権年齢が18歳以上に引き下げられることを受け、1日に箕輪町の箕輪進修高校で模擬投票が行われました。 この日は、3年生と4年生121人が参加して、知事選を想定した模擬投票を行いました。 生徒は3人の立候補者の選挙公報を見て、それぞれ選んでいました。 投票は、受付で入場券を渡し投票用紙と交換して、実際の選挙と同じ手順で行われました。 また、受付などの事務員も生徒が務め、選挙運営の流れについても学びました。 模擬選挙は、箕輪町選挙管理委員会が、若い世代に選挙に対する関心を高めてもらおうと開きました。 選挙権年齢引き下げ後初めてとなる参議院選挙は今年の夏に実施されます。

-

上農 ドローン使い測量実習

ドローンや3Dスキャナーを使った最新の測量技術を学ぶ実習が1日、南箕輪村の上伊那農業高校で行われました。 実習では、駒ケ根市の測量会社の社員がドローンを操縦し上空からの写真を撮影しました。 この実習は、若手技術者の育成や測量設計に関心をもってもらおうと長野県や測量設計業協会南信支部が開いたもので、上伊那農業高校緑地創造科の2年生21人が参加しました。 生徒たちは、ローンで撮影した写真から3次元の図面が取れる事や3Dスキャナーを使うと離れた場所から測量できる事などを学んでいました。 この実習は、生徒の進路選択の際に測量設計業への就労拡大に結びつけていこうと毎年行われています。 主催者は、「この実習を通し関心を持ってもらえればうれしい」と話していました

201/(火)