-

料補正予算 新保育園駐車場賃借削除

箕輪町がJA東箕輪支所西側に計画していた、新しい保育園の建設について、議会は、町が今議会に提出していた保育園駐車場の賃借料に関する補正予算71万7千円を削除する、修正案を提出し全会一致で可決しました。

19日は、箕輪町議会12月定例会が開かれ、委員長報告と採決が行われました。

町は、今議会に、新保育園の駐車場賃借料、71万7千円の補正予算案を提出していました。

新保育園の建設場所として町が示した、箕輪東小学校隣の、JA東箕輪支所西側での計画では、地元や保護者などから、安全面の問題等から計画の変更を求める要望書が提出されています。

平澤豊満町長は、反対を受け、計画を見直す考えを既に、示しています。

駐車場の補正予算について、審議を行った、福祉文教常任委員会では、この日、駐車場の賃借料を削除し、予備費に回す修正案を提出し、採決の結果、全会一致でこの修正案は可決されました。

町では、先週から、関係する南小河内、北小河内、長岡で、これまでの経過と町としての考えを伝える、地元説明会を開いて、関係区と協議を進め、建設予定地など、方向性を決めていきたいとしています。 -

食品の放射能を測定する機器の購入 23年度予算の予備費で対応

市議会全員協議会で白鳥孝伊那市長は、食品の放射能を測定する機器の購入について、23年度予算の予備費で対応する考えを16日、示しました。

これは、「食品の放射能を測定する機器の購入」についての陳情が採択されたことを受けたものです。

白鳥孝市長は、できるだけ早い導入で、市民の不安を払しょくしたい。23年度予算の予備費で対応していきたい」としました。 -

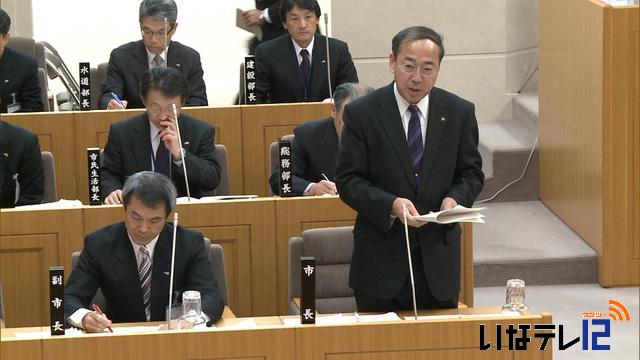

食糧費不適切支出 市長減給処分

伊那市の白鳥孝市長は、監査委員が不適切な支出と認めた食糧費問題で、自身の1月の給料を半額の46万4,000円とする減給処分案を16日の市議会本会議に提出し、全会一致で可決されました。

92万8,000円の2分の1、46万4,000円を減額する減給案は、市の職員懲戒委員会の意見や全国、過去の例を参考に白鳥市長が16日の市議会本会議に追加提出したものです。

酒井副市長は、一般職員の戒告処分に相当するけん責処分としました。

一般職員は、処分はありませんが、部課長を対象に新しい食糧費執行基準に基づいて指導する機会を設け、適正な執行を徹底するとしています。

市長給料の半額を減額する処分は、伊那市の過去の歴史の中でも最も重い処分にあたるということです。

監査委員が不適切と認めた支出は、2006年度以降5年間、伊那市と土地開発公社あわせて48件約142万円でした。

このうち市長自身が関係するものが11万5,000円あり、これについては、減給処分とは別に年内に市に返納する考えを示しました。

国・県関係者からは、すでに返納されていて、職員の分については、処理が進んでいるということです。

これで、不適切支出と認められた142万円のうち、民間の15万円分を除いた127万円分は、市に返納される見通しです。

白鳥市長は、「市長として自らの責任を明らかにし、今後は適正な執行につとめ、信頼の回復を図りたい」と述べました。

市議会12月定例会最終日の16日は、TPP交渉参加への反対を求める請願と食品の放射能を測定する機器の購入についての陳情を全会一致で採択したほか、国に対する消費税増税反対の意見書を全会一致、県に対して住宅リフォーム助成制度の創設を求める意見書を賛成多数で可決し閉会しました。 -

顧問弁護士長谷川洋二弁護士 NECライティングの補助金問題で調停の経過説明

伊那市の顧問弁護士長谷川洋二弁護士は16日、NECライティングの補助金問題で市議会議員に調停の経過説明を行い「裁判になった場合返金額がゼロにも百にもなる可能性がある」と述べました。

伊那市議会では、年明けに議員懇談会を開き協議する考えです。

16日は、伊那市役所で市議会全員協議会が開かれ、長谷川弁護士が経過説明しました。

長谷川部弁護士は、裁判になった場合について「法論理的に言うと条例に書いてないので市の方が分が悪い。勝算については法的判断の為、ゼロか百の可能性もある。返還義務が認められなかった場合、市が敗訴する可能性がある」と話しました。

伊那市は、NECライティングに対し補助金の全額1億5千万円余りの返還を求めていますが、調停条項はNEC側に800万円の解決金の支払い義務を認めています。

市議会では、解決金が低すぎるとし、調停内容についての説明の場を求めていました。

議員からは、「工場の閉鎖はリーマンショックによるものとあるが、NECライティングの経営上のミスではないか」「伊那市側の条例の規定に不備があったのではないか」などといった意見がでていました。

白鳥市長は「今後については、これからどういう風にするか考えたい」と話しました。

伊藤議長は「これからの判断材料になった。地元に帰って市民の声を聞いたりして判断していきたい」と話しました。

市議会では、年明けに議員懇談会を開きこの件に関して協議する考えです。 -

村議会テレビ中継 議会の結論出れば事業化

南箕輪村の唐木一直村長は、村議会のテレビ中継について、議会の結論が出れば事業化を図る考えを15日示しました。

これは同日開かれた村議会一般質問で議員の質問に答えたものです。

唐木村長は、議会のテレビ中継について、「開かれた議会、見える議会を考えれば必要」とし、「議会内部で検討してもらい、結論が出れば事業化を図っていく」と述べました。

上伊那8市町村で議会のテレビ中継を実施していないのは南箕輪村だけとなっています。

村議会では今後、議会活性化委員会の中の研究会で正式な議題として研究していくということです。

唐木村長はこのほか、園児数が増えている南部保育園について、来年度、給食室の増改築と保護者用の駐車場の整備を行いたい考えも示しました。 -

NECライティング調停案12月議会に提出せず

伊那市は、NECライティングの補助金問題で、NECライティングが800万円の解決金を市に支払う調停案を12月議会には提出しないことを決めました。

これは、14日開かれた伊那市議会会派代表者会で酒井茂副市長が報告したものです。

調停案は12月議会には提出せず、議会最終日の16日に、顧問弁護士から調停の経過などの説明を聞く場を設けるということです。

市議会では今後、弁護士の話を参考に、市民の意見も聞いて判断していくということです。 -

箕輪町新しい保育園の建設予定地 平澤町長再検討の考え示す

箕輪町のおごち保育園と長岡保育園の統合により建てられる新しい保育園の建設予定地を、JA東箕輪支所とすることに反対する住民の署名を受け取った平澤豊満町長は14日夜、建設予定地を白紙に戻し再検討する考えを示しました。

この日新しい保育園の建設予定地に反対する住民15人が箕輪町役場を訪れ、平澤町長に1,245人分の署名を手渡しました。

新しい保育園の建設予定地は、箕輪東小学校東側で現在はJA東箕輪支所の敷地となっています。

町では、これまでワークショップや保護者会対象の説明会で、新保育園の建設計画を進めてきました。

この日署名を届けたのは、おごち保育園の保護者を中心に地域住民で組織する「JA跡地に建設することに反対する会」です。予定地は近くに県道があり、交通の面から危険だとして399世帯、1,245人分の反対署名を集めました。

平澤町長は、「これだけ多くの反対意見がよせられている。無理に説得して進めることはない」と話し、建設予定地について再検討する考えを示しました。

平澤町長は、今後、関係する北小河内、南小河内、長岡の3区長と懇談し、議会の意見を聞いて、町としてどう対応するか検討することにしています。 -

放射能測定器購入の陳情採択

伊那市議会総務委員会が14日、伊那市役所で開かれ、食品の放射能を測定する機器の購入についての陳情が全会一致で採択されました。

陳情は、伊那市の有志およそ25人でつくる、子どもたちを放射能から守る伊那谷ネットワークが提出していたものです。

ネットワークでは、伊那市が市立の保育園と小中学校の給食について放射能測定していることについて評価する一方、問題点も指摘しています。

問題点として私立の保育園、幼稚園は対象外としていること。

牛乳を単体では測定していないこと。事後の測定であることなどを挙げています。

ネットワークでは子どもたちの安全性を確保し市民の不安を解消するためにも測定器は市に一つは必要だとしています。

また測定器については財団法人中部公衆医学研究所で使っている型のものが、性能、価格の面から適当だとしていて価格は400万円台だということです。

委員会では議員から「子どもの将来のことを考えると必要」「放射能問題は長期的なものになるので購入すべき。」といった意見が出され、採決の結果、全会一致で採択されました。

この件について市では、本会議での採決の結果をまって、検討していきたいとしています。 -

環境影響評価の中間結果報告

新しいごみ中間処理施設の建設に伴い6月から実施している環境影響評価の中間結果が13日、伊那市議会社会委員会協議会で示されました。

環境影響評価は、今年6月から行われていて気象や大気、動植物など13項目について調査しています。

このうち気象調査では地上付近で南東と西北西の風が吹く割合が約15%と最も多い事が分かりました。

上空500m以上では南風が主でした。

ダイオキシン類など大気の調査では、すべての地点で環境基準を大きく下回る良好な状態であることが報告されました。

8月と10月に行った動植物調査では、哺乳類が10種、植物およそ350種などが確認されました。

候補地の周囲1キロ以内にオオタカ等の猛禽類の営巣は確認されませんでした。

今回の調査結果は上伊那広域連合のホームページや広報上伊那で周知しています。

今後は、調査を1月と4月を中心に行い来年7月頃には全体の調査結果をまとめ報告会を開きます。

その後、周辺の環境に影響がないか予測と評価を行い10月頃に準備書にまとめて県の条例に基づき説明会を行っていくとしています。 -

村農業集落排水施設いずみ苑 後利用計画示す

南箕輪村は、公共下水道への統合を計画している農業集落排水施設いずみ苑の後利用について、防災施設として利用する計画を12日、示しました。

村が関東農政局に提出していた後利用計画の報告が受理されたことから、12日開かれた南箕輪村議会全員協議会で示されたものです。

いずみ苑は平成6年の供用開始から15年が経過し老朽化しているため、村では公共下水道への統合を計画しています。

いずみ苑の後利用計画は、地域に役立つ防災施設と位置付け、防災備蓄倉庫、防火水槽として利用するというものです。

残りのスペースは、郷土資料保管庫、資料品の復元や整理を行う作業所として使います。

改築工事は平成25年度に行う予定です。 -

箕輪町北小河内のふれあいセンターの新設と公民館改修工事の完成祝賀会

箕輪町北小河内のふれあいセンターの新設と公民館改修工事の完成祝賀会が11日、現地で開かれました。

会場には、住民およそ80人が訪れ、完成を祝いました。

北小河内ふれあいセンターは、多くの人が集まることができる施設がほしいという住民の声をうけ今回新たに建てられたものです。

総事業費はおよそ4,200万円で、鉄骨造りの平屋建てです。

会議などに使える交流室2部屋と厨房、障がい者用のトイレなどが備えられています。

合わせて公民館の屋根の補修や壁紙の張り替えなど改修工事も行われました。

北小河内の久保田幸一区長は「地域の情報文化や福祉活動の拠点施設として愛される施設にしていきたい」と挨拶しました。

平澤豊満町長は「今後も北小河内が各区のリーダーとして、地域の活性化を進めてほしい」と話していました。 -

白鳥市長「調停案」追加提出明言避ける

伊那市の白鳥孝市長は、NECライティングの補助金問題で、NEC側が800万円の解決金を市に支払う調停案を今議会に追加提出するかしないか明言を避けました。

9日開かれた市議会一般質問で議員の質問に対し、「追加提案するかしないかを検討している」と述べるにとどまり、明言を避けました。

長野地裁の民事調停委員会が示した調停条項は、6日の市議会全員協議会で報告されました。

伊那市は、NECライティングに対し、商工業振興補助金全額の1億5,888万7,000円の返還を求めていますが、調停条項は、NEC側に800万円の解決金の支払い義務を認める内容で、議員からは、解決金が低すぎるなどとして、反対意見が出されていました。

白鳥市長は、市議の意見も踏まえ総合的に判断したいと述べていました。

12月定例会の会期は、16日までで、日程などの点からも今議会中の提出はきびしいとする見方もあります。

800万円の根拠を問う質問に対しては、要請があれば、調停の内容を説明する機会を設ける考えを示しました。

白鳥市長は、今回の結果を踏まえ、企業誘致に伴う補助金の返還規定などを追加する条例の改正も行なう考えを示しました。 -

村行政評価委員会 中間結果を答申

南箕輪村が行っている事業について評価する行政評価委員会は、不要な事業はないとする中間結果を9日、唐木一直村長に答申しました。

9日は、池上昭雄委員長など委員4人が役場を訪れ、唐木村長に答申書を手渡しました。

委員会は、村の事業について専門的な立場から継続的に評価してもらおうと、今年度組織されました。

村がピックアップした427項目のうち、今年度は27項目について検討しています。

9日は、これまで検討してきた▽大芝高原松くい虫予防事業▽高齢者交流事業▽新エネルギー導入の推進事業など、12事業について中間結果を答申しました。

評価は、妥当、要検討、不要の3つに分けられます。

これを受け唐木村長は、「不要という評価はなかったが、検討の余地があると評価されたものがいくつかあった。答申に沿って、内部で検討していきたい」と話していました。

委員会では、27事業すべての検討結果を、来年4月をめどに答申するということです。 -

いなし出会いサポートセンターの民間委託を検討

伊那市の白鳥孝市長は、市の結婚相談窓口「いなし出会いサポートセンター」について、時期をみて民間委託を検討したいとの考えを示しました。

これは8日伊那市役所で開かれた市議会一般質問で示したものです。

出会いサポートセンターは、3年前に伊那市が開設したもので、11月末現在、男性227人、女性120人、合わせて347人が登録しています。

3年間の成婚数は登録者同士、または、男女いずれかが登録している場合、合わせて22件となっています。

白鳥市長は、伊那市社会福祉協議会にも同様の結婚相談所があることから統合が必要だとしたうで、現在は行政主導だが時期をみて民間委託を検討したいとの意向を示しました。

市によりますと平成17年の国勢調査では、伊那市の未婚率は男性が27.9%、女性が18.4%だということです。 -

地域づくり活動支援金事業3年間延長

伊那市の白鳥孝市長は、今年度で終了する地域づくり活動支援金事業を延長する考えを8日示しました。

同日開かれた伊那市議会一般質問で明らかにしたものです。

地域づくり活動支援金事業は平成19年度から今年度までの5年間の期限付き事業です。

白鳥市長はこの事業について、「今後も継続していく。3年間延長したい」と述べました。

この事業は、地域づくりのために市民が取り組む事業に支援金を交付するものです。

過去5年間に81件の事業に対し、およそ1900万円の支援金を交付しています。

また白鳥市長は、日中国交正常化40周年の来年、観桜期に合わせて中国の富裕層の誘客を図りたい考えを示しました。

伊那市は現在、地域の活性化を図るため外国人観光客の誘客に取り組んでいます。

白鳥市長は、「高遠の桜の時期に、中国の観光客を誘致したい」と話していました。 -

タウンステーション伊那まち一日平均28人が利用

伊那市の中心市街地再生事業の一環として今年8月にオープンした情報発信拠点施設タウンステーション伊那まちは、一日平均28人が立ち寄り、市などは「好調な出足」としています。

伊那商工会議所にまとめによりますと、11月末までに2,886人が利用し、平均すると一日に28人が利用しているという事です。

利用目的の内訳は、観光が9.8%、一般が68.8%、会議が10.8%などとなっています。

タウンステーション伊那まちは、観光案内や街の情報発信などを目的に空き店舗を利用して今年8月に設置されました。

これまで、秋市や展示会などイベントも企画されました。

また、伊那市によりますと、中心市街地にある空き店舗を借りて営業する飲食店などに対し、市が賃料の一部を補助する制度の申請は、前年度申込がありませんでしたが今年度は4件の申し込みがあったという事です。

7日の市議会一般質問で市街地活性化についての質問に答えた白鳥孝市長は「いいスタートがきれている。中心市街地再生支援事業が終了する平成24年度以降も活動が継続していくよう、市としても応援していきたい。タウンステーションの設置と、空き店舗の賃料補助申請の増加との直接的な関係性はわからないが、賑わいという観点からはいい方向に動いていると感じる」と話していました。 -

伊那市男女共同参画推進計画案 答申

伊那市男女共同参画推進会議は、平成24年度から5年間の男女共同参画に関する取組などをもりこんだ第2次計画案を6日、白鳥孝市長に答申しました。

この日は、推進会議の伊藤洋一会長が、白鳥市長に計画案を答申しました。

計画案は、行政、市民、事業者、教育関係者が協働で男女共同参画社会を実現していくための、目標や施策がもり込まれています。

今回新たに追加されたのは、10項目の数値目標と防災分野での男女共同参画です。

数値目標では、●「男女共同参画社会」という言葉と内容を知っている人の割合を、現在の46.8%から80%に●登録した女性が、市の方針決定の場に参画できる「女性人材バンク」の登録人数を、現在の44人から60人にするとしています。

防災分野では、消防団への女性参加の促進、災害時における男女のニーズの違いに配慮した対応などを施策としてもりこんでいます。

伊那市では、この案をもとに今年度中に計画を策定する事になっています。 -

箕輪町議会12月定例会

箕輪町議会12月定例会が6日開会し、3,700万円を減額する一般会計補正予算案など17議案が提出されました。

補正予算案では、町内246基ある街灯のうち240基をLEDライトに取り替える為の工事費に980万円、箕輪北小学校の家庭科室改修工事に330万円、箕輪中学校の理科室増室工事に1,100万円などが盛り込まれています。

国の子ども手当の制度改正により、国の負担金9,200万円が減額されたことなどから、補正予算案では3,700万円の減額となっています。

箕輪町議会12月定例会は12日、13日に一般質問、19日に委員長報告、採決が行われ、閉会する予定です。 -

調停案の受け入れ再度協議

工場を閉鎖したNECライティングに対して伊那市が補助金の返還を裁判所に申し立てている問題で6日、市議会全員協議会で調停案を示しました。

NECライティングが800万円を支払う調停案を示しましたが議員が反対し再度理事者で協議することになりました。

この問題は、伊那市が去年11月に閉鎖したNECライティングに対し、補助金の全額1億5800万円余りの返還を長野地方裁判所に調停を申し立てていたものです。

先月30日に長野地方裁判所から最終的な調停案が示されました。

調停案はNECライティングが伊那市に対し800万円を支払うというものです。

800万円の根拠については1億5000万円の固定資産税の標準税率1.4%の3年半の計4.9%、780万円程度としています。

白鳥孝市長は「いたずらに長引かせることは市のイメージ悪化につながり今後の企業の誘致にも悪影響を及ぼしかねない。裁判所の案を尊重したい」と説明しました。

議員からは、「市民の税金。訴訟を起こして返還を求めるべき」など調停案に反対の意見が出されました。

市では調停案の受け入れを12月定例会に提出する予定でしたが議員からの意見を受け、議案の提出について 再度、理事者で協議することになりました。 -

上伊那地域ビジョン方向性を検討

上伊那地域が持つ特性や魅力を活かした政策などを検討する上伊那地域戦略会議の第2回会合が1日開かれ、上伊那地域ビジョンの方向性を検討しました。

地域戦略会議は、行政、JA上伊那、上伊那医師会、大学などの委員17人で構成していて、地域の課題を検討し、上伊那の特性などを活かした地域ビジョンを策定します。

ビジョンは環境、農業など9つの項目があり、今日は項目ごとにビジョンの方向性について意見を出し合いました。

委員からは「農業・林業と経済界の歩調を合わせた取り組みが重要」「医師確保のため、都会から医師が来られるようにインフラ整備が必要」などの意見が出ていました。

次回の会合では、上伊那地域ビジョンの素案が示される予定です。 -

唐木村長「着実に課題解決を」

南箕輪村の平成24年度予算の編成方針会議が2日役場で開かれ、唐木一直村長は、「着実に1歩一歩課題解決をできるような予算にしたい」と述べ、職員の創意・工夫を求めました。

予算編成方針会議には、課長や係長など幹部職員が出席し、24年度の予算方針を確認しました。

唐木村長は、「前年踏襲でなく、徹底した歳出削減を図り、限られた財源で最大の効果を生む予算編成にしたい。産業振興や活性化を促し、村民の生活を守るという行政の基本を1から問い直し作業にあたってほしい。」と話しました。

さらに「無駄を省く努力は、職員のやる気やチャレンジ精神。山積する課題を1歩一歩着実に解決できるような予算にしたい。」と述べ、創意・工夫・独自の発想を求めました。

南箕輪村の平成24年度予算案は、年内から編成作業に入り、1月中旬に査定、2月に公表される予定です。 -

市の事務局が一括斡旋など「とてもよい」

伊那市は中学校の職場体験で今年度から市の事務局が受け入れ事業所の斡旋などを一括して行ったことについて、アンケートを実施しました。

これについて学校、事業所とも、「とてもよい」との回答が最も多くなっています。

29日、伊那市役所でキャリア教育推進委員会が開かれ、今年度実施した職場体験のアンケート調査の結果が報告されました。

今年度生徒の受け入れを可能と答えた事業所は186社で昨年度と比べおよそ30社の増となっています。

今年度から市の事務局が職場体験学習の事業所への受け入れ事前調査を一括して行い学校へ受け入れ事業所の斡旋を行ったことについて、学校のアンケート結果では、市内6校中とてもよいが5校、よいが1校でした。

理由としては、事務処理の軽減のほか、多くの事業所が紹介されたことによる選択肢の広がりなどが挙げられています。

課題としては、学校と事業所の関係性が薄くなることなどを挙げています。

一方事業所のアンケート結果では、「とてもよい」が68社、「よい」が84社となっています。

理由としては受け入れ調整業務の軽減や多くの学校を受け入れることができるようになったことなどを挙げています。

要望としては、どこの学校がいつ、何人来るかを早めに伝えてほしいという声がありました。

市では挙げられた課題を改善しながら、来年度もキャリア教育の推進に努めたいとしています。 -

新宿区との友好提携5周年を記念して大久保ツツジ植樹

伊那市は、東京都新宿区との友好提携締結5周年を記念して、区の花に指定されているツツジの植樹を28日、市役所敷地内で行いました。

市役所の正面玄関前に植樹されたのは、新宿区から寄贈された大久保つつじ20本のうち10本です。

伊那市は、市町村合併を機に平成18年の7月に新宿区と友好提携を締結しました。

ツツジの植樹は、友好提携締結5周年を記念して行われました。

大久保つつじは、昭和の初期頃まで新宿区大久保で育てられてきましたが、戦災や宅地化などで一時姿を消していました。

新宿区では、大久保つつじを復活させる取り組みを平成18年度から行っていて、今回は取り組みの中で栽培されたつつじが贈られました。

大久保つつじは、高遠町地区と長谷地区にもそれぞれ5本ずつ植えられます。

なお、5周年記念として、新宿区にはタカトオコヒガンザクラ2本が伊那市から贈られています。 -

町太陽光発電システム設置の為の補助金20基分280万円を追加

箕輪町は、太陽光発電システム設置の為の補助金20基分280万円を、一般会計補正予算に追加します。

これは29日開かれた箕輪町11月臨時議会で可決されたものです。

補助金は、CO2削減と自然環境の改善を目的に町が進めているもので、太陽光発電システムを設置する家庭に対し上限14万円が支給されます。

9月補正予算までに60基分、840万円を計上していましたが、申請数が60機を上回った為、20基分280万円が追加されました。

平成21年度から始まったこの事業では、21年度は62件、22年度は104件の申請があったということです。

町では、「エネルギー問題に関する住民の感心が高まり問い合わせが増えている。今後についても様子を見て対応していきたい」と話しています。 -

新しい食糧費執行基準を示す

伊那市の不適切な食糧費支出問題で、市は「官・官接待の廃止などを盛り込んだ」新しい食糧費執行基準の素案を29日、議会に報告しました。

市議会全員協議会冒頭で白鳥孝市長は、不適切な食糧費の支出をめぐる問題について改めて陳謝しました。

監査報告で伊那市と土地開発公社で不適切と認められた支出は合わせて48件およそ142万円です。

白鳥市長は「対象となるものについて国や県からは、すでに返還してもらっている。理事者や職員のものについては全額返金する」として、自らも含めた処分については今議会中に結論を出したいと話しました。

今回示された食糧費の執行基準案によりますと国や県、他市町村の職員等との間では官・官接待は一切行わない。国、県などとの間で、公費による飲食については国家公務員倫理法等に規定された範囲で行うこととしています。

懇談会などの開催に関する基本的事項については公費による二次会は行わないこととしています。

食糧費の単価については、昼食代は一人2000円を限度とし職員分は全額自己負担。

懇談会は一人6000円が限度で職員に対する公費負担は2000円までとするとしています。

伊那市では今後、食糧費の支出状況等について公表し、年度終了後、監査委員に審査を求めるとしています。 -

伊那市議会12月定例会 開会

伊那市議会12月定例会が29日開会し、一般会計補正予算案など13議案が提出されました。

一般会計補正予算案は2億4千万円を追加するもので、伊那市西箕輪上戸地籍の埋立廃棄物処理に関する工事費用に340万円、今年5月に大雨で農地の法面が崩落した伊那市新山等の耕地災害復旧に818万円などとなっています。

上戸地籍の埋立廃棄物については、調査範囲とした土地所有者17人に8月12日までに調査結果を伝え地権者の考えを聞きとりました。

10月下旬に市の顧問弁護士が地権者にあらためて聞き取りを行いました。

所有地に埋立廃棄物が確認されたのは8人で、他に3人が造成時や住宅建築時に廃棄物を除去したとの申し立てがありました。

今後市は、顧問弁護士を代理人として、これまで調査を行った17人と補償など

伊那市議会12月定例会は来月7日、8日、9日に一般質問、16日に委員長報告、採決を行い閉会する予定です。 -

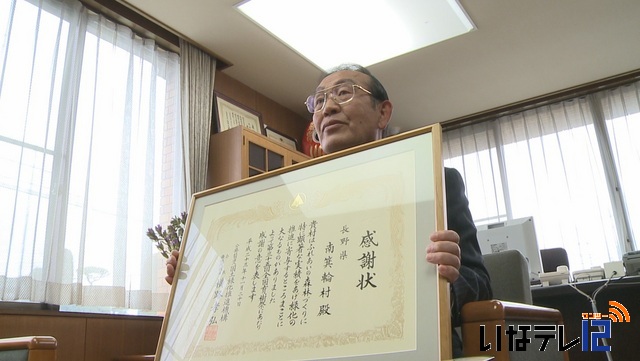

南箕輪村 ふれあいの森林づくり会長賞受賞

南箕輪村は、地域住民らと協力した森林整備など、ふれあいの森林(もり)づくりに貢献したとして、公益社団法人国土緑化推進機構から表彰されました。

28日は、南箕輪村役場で記者会見が開かれ、唐木一直村長がふれいあの森林づくり、国土緑化推進機構会長賞受賞の報告をしました。

唐木村長は「大芝高原は先人たちから守り、受け継がれてきた場所。村民全員で頂いた賞」と話していました。

村によりますと、今回の受賞は、村民がボランティアで、大芝高原の森林整備をしている事や、森林に親しむ教育の場として大芝高原を活用している事が、評価されたと言うことです。

大芝高原は、明治28年に南箕輪村尋常小学校の学校林として、どんぐりおよそ1万本を植樹したのがはじまりという事です。

唐木村長は、大芝高原のこれからについて、「未来に引き継いで行く事が大切。いっそう整備に力をいれ、親しまれる森にしてきたい」と話していました。 -

新ごみ処理施設 暫定的な施設規模決定

新しいごみ中間処理施設の処理方式や施設の規模について検討する「施設整備検討委員会」は26日、プラントメーカーに対するアンケートで使用する暫定的な施設規模を決定しました。

アンケートに記載する暫定的な施設規模は、計画年間処理量をおよそ3万7千トン、年間稼働日数を280日、1日平均141トン処理する規模としています。

また、この施設規模に必要な焼却炉の数として、現在稼働している施設の実績や建設費、敷地面積などから2つが妥当としています。

2つの焼却炉で構成した場合、ごみをためておくごみピットの必要容量は9日分、5千300立方メートルとしています。

この数値をもとに、新ごみ中間処理施設で採用する焼却方式について、プラントメーカーにアンケート調査を行います。

アンケートは、国内プラント竏茶=[カー18社に対して行う予定で、委員会では12月初旬にアンケート用紙を送り、来年2月に集計、3月に処理方式の選定を行う計画です。 -

バックアップデータを県外に保管

上伊那情報センターは地震など災害発生時の業務継続対策として、行政情報などのバックアップデータを県外に保管することなどを決めました。

情報センターでは行政情報などのデータを毎日、バックアップし、耐火金庫で保管しています。

東日本大震災により行政機関の業務継続の重要性が改めて認識されたことから、バックアップデータについて県外など遠隔地のデータセンターに保管することにしました。

実施は平成24年度からで、年間100万円ほどの費用を見込んでいます。

ほかに長時間の停電対策については各市町村に自家発電が整備されていることから、定期的に必要なデータを市町村に移し、停電が復旧するまでの間、そのデータで対応するとしています。

自家発電機を設置した場合設置費用に数千万円、運用に年、数百万円かかることから、電源対策は数年後に実施する業務システム更新時が適切だとしています。 -

村が年末の集中滞納整理実施へ

南箕輪村は来月15日から、年末の集中滞納整理に取り組みます。

村の職員でつくる未収金徴収特別対策チーム会議が24日開かれ、滞納整理について協議しました。

平成22年度までの滞納金額は、村民税など税金がおよそ1億8千万円、保育料などの料金を含めるとおよそ2億円です。

年末の集中滞納整理の対象は、平成22年度分と23年度分の税金と料金です。

係長以下の職員62人が2人1組で対象者宅を訪問します。

昨年度実施した集中滞納整理は、対象者93人、滞納額およそ630万円、徴収額はおよそ87万円で、徴収率は13.87%でした。

集中滞納整理は12月15日から来年1月16日までで、対象は去年とほぼ同じ件数を見込んでいます。

1312/(土)