-

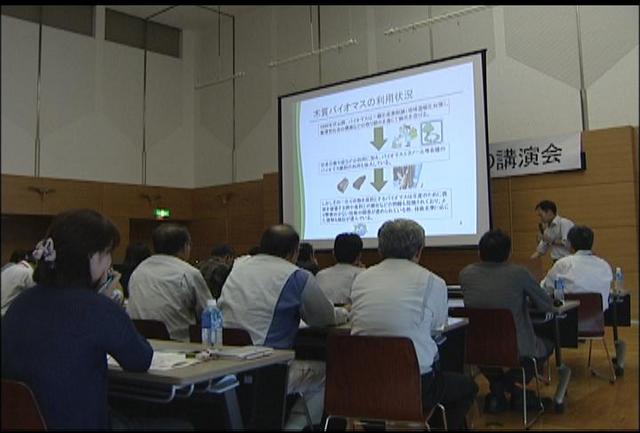

森林と木質バイオマス活用講演会

間伐材などの木質バイオマスの利活用について考える講演会が24日に伊那市役所で開かれ、参加者たちが、その可能性を探りました。

長野県の森林面積は、78%を占め、豊富な森林資源から生み出される木質バイオマスは、地球温暖化防止の観点から有望な産業振興の一つと期待されています。

財団法人長野県テクノ財団 伊那テクノバレー地域センターは、木質バイオマスについて学び関連技術のビジネス化への取組みや地域活性化につなげようと講演会を開きました。

講演は、三部構成で、森林エネルギーの利用と現状、今後の展望などについて、それぞれの専門家が講師を務めました。

「長野県の森林を取り巻く現状と今後の木材活用の展望」のテーマで講演した信州大学農学部森林科学科の植木達人教授は、「利活用する出口の部分は、これからのびるだろうが、原料をどうするかという入り口の部分は課題が多い。造林から流通、加工までトータルでみないと、コスト的に不利な森林資源の利用は困難になってくる」と話しました。

会場には、林業・木材・建設関係者や木質バイオマスに関心がある市民など60人が訪れ、講師の話に耳を傾けていました。 -

南信地区高校定時制生活体験発表

南信地区の高校定時制に通う生徒達の生活体験発表会が18日、駒ヶ根市の総合文化センターで開かれました。

生活体験発表会は全国大会へと続くもので、南信地区大会には上伊那農業高校、箕輪進修高校など6校から7人が出場しました。

このうち、今年度末で定時制課程が終了となる上伊那農業高校の4年生、森本夏希さんは、「4年目の思い」と題して話しました。

森本さんは、在校生の入学がなく生徒数が減っていく中で、皆で工夫して活動してきたことなどを話しました。

発表は制限時間7分で、発表の内容や態度などが審査されました。

審査の結果、最優秀賞には赤穂高校4年の林和弥さんが選ばれました。

県大会は10月9日に松本市で開かれ、南信地区からは上位3人が出場することになっています。 -

聴覚障害者の長寿を祝う会

上伊那聴覚障害者協会は、75歳以上の聴覚障害者の長寿を祝う会を、21日に開きました。

21日は、宮田村の介護予防拠点施設「なごみ家」で、長寿を祝う会が開かれました。

これは、上伊那聴覚障害者協会が毎年開いていて、今年は、75歳以上の5人を招きました。

会場となった「なごみ家」は障害者や高齢者が、気軽に集まる場所として設置されています。

毎週火曜日に、上伊那地域の高齢な聴覚障害者のミニデイサービス・もみじ会が会合を開いていて、イベントを行うなどして交流しています。

「長寿を祝う会」も、もみじ会の開催にあわせて開かれました。

長寿を祝う会では、食事などを楽しんだほか、駒ヶ根市の堀口 邦子さんによるマジックショーも行われました。

宮田村の原 忠弘さんは、「みんなと一緒に長寿を祝ってもらってとても良かった」と話していました。 -

写真展「貌・季節の中で」

日本山岳写真協会南信支部による写真展「貌・季節の中で」が伊那文化会館で開かれています。

会場には南信支部の会員が写した、中央アルプスや南アルプスなどの山岳写真55点が並んでいます。

写真は会員がこの1年間に撮影した新作で山の姿や色合いなど季節ごとの表情が写しだされています。

山の写真は天候など気象条件によって出来栄えに違いが出てくるということで、会員らは、何時間もシャッターチャンスを待って写真を撮るということです。

会場を訪れた人たちは、自然がつくりだす、一瞬の表情を撮らえた写真に見入っていました。

日本山岳写真協会はプロ、アマ含め国内外におよそ400人の会員がいて、そのうち南信支部には18人が所属し、活動しています。

南信支部では「この写真展で人の目に触れることの少ない山の姿を楽しんでもらいたい」と話しています。

山岳写真展「貌・季節の中で」は26日まで伊那文化会館で開かれています。 -

箕輪東小児童がフナ捕り

箕輪東小学校6年生の児童は22日、フナを育てていた池の水とり作業を行いました。

箕輪東小学校の6年生30人は、環境学習の一環で学校近くの休耕田に水を張りフナを育ててきました。

今年5月にフナの卵を買い、水を替えたり、エサをやるなどしながら大きくなる様子の観察を続けてきました。

22日はフナを真水に入れ替え、ドロ抜きをするために、水とり作業を行いました。

児童らはドロだらけになりながら、水をとり、フナをつかまえていました。

フナは体長3センチほどに育っていて3日ほど学校内の池に張った真水にいれ、ドロ抜きをしたあと直売所に販売することになっています。

フナの販売による売り上げについては、今後の学校生活に役立ていくということです。 -

東部中学校吹奏楽部定期演奏会

伊那東部中学校による定期演奏会が20日、伊那市民会館で開かれました。

演奏会では、部員およそ60人が練習の成果を発揮していました。

東部中学校吹奏楽部は8月に県吹奏楽コンクールの南信予選で上位入賞し県大会に出場するなどその演奏力には定評があります。

演奏会で披露したのは、アンコールを含め11曲で息の合った音色が会場に響いていました。

指揮者の小林孝行教諭は今年4月から吹奏楽部の顧問となり指導にあたってきました。

小林教諭は「部員らは赴任してすぐに自分の指導方法を受け入れてくれた。東部中学校に来てよかった。」と話しています。

会場を訪れた保護者や家族は部員らの力強い演奏に聞きいっていました。 -

地元の協力で映画「ほかいびと」撮影

漂泊の俳人、井上井月を題材にした映画、「ほかいびと伊那の井月」の撮影が地元の人たちの協力により進められています。

「ほかいびと伊那の井月」は、俳優田中泯さんが井月を演じています。

北村皆雄監督は田中さん以外はプロの俳優を使わないことにしていて映画には多くの地元住民が出演しています。

18日は伊那市高遠町の商家旧池上家住宅などで撮影が行われ映画のワンシーンとして高遠ばやし保存会会員がおはやしを演奏しました。

またこの日は江戸時代に建てられた商家で市指定有形文化財に指定されている旧池上家住宅での撮影も行われました。

文化財ということで撮影には市の許可が必要となりますが、映画などの誘致支援活動を行っている伊那谷フィルムコミッションの協力により手続きもスムーズにいったということです。

撮ったシーンは井月と俳句を通した友人で同じ越後出身といわれている六波羅霞松と出会う場面です。

六波羅霞松を演じたのは伊那文化会館附属劇団「南信協同」代表の阿部裕吉さんです。

阿部さんはプロの俳優を相手に堂々と役を演じていました。

北村監督は「地元の人たちの力添えがなければ、良い作品は生まれてこない。なるべく多くの人に声をかけ、みんなで映画を創り上げていきたい」と話していました。 -

富県園児が太鼓練習

伊那市の富県保育園の年長園児が21日、運動会で披露する太鼓の最終練習をしました。

子どもたちは、今年6月から歌舞劇団「田楽座」のメンバーの指導を受け、太鼓の練習をしてきました。

今日は、運動会の総練習に合わせ、太鼓の最終練習を行いました。 -

アマランサスの取組み 大阪市立大准教授らが視察

アマランサスを研究している、大阪市立大学の准教授らが、16日、伊那市の東春近中央保育園を視察しました。

この日視察に訪れたのは、大阪市立大学の伊與田浩志准教授ら3人です。

伊那地域では、5年ほど前からアマランサスを使った地域振興の取り組みが行われていて、伊與田准教授が開発したアマランサスをポップする機械を活用しています。

今回はどのようにポップしたアマランサスが食べられているかを視察しました。

東春近中央保育園ではこの日、ポップしたアマランサスの入ったクッキーがおやつで出され、視察団がその様子を見学しました。

子どもたちは「ゴマみたい」「ざらざらしてる」と感想を言いながらクッキーを味わっていました。

伊與田准教授らは、今回の視察を活かしながら今後も研究を進めていくということです。 -

伊那市実質公債比率19.0% 県内19市の中で最も高い数値に

長野県は21日、H21年度決算に基き市町村財政の健全化判断比率の速報値を発表しました。

それによりますと伊那市の実質公債比率は19.0%で、大町市と並んで県内19市の中で最も高い数値となっています。

県の発表によりますと伊那市の実質公債比率は19.0%で19市中最も高く、最も低いところは佐久市の6.7%となっています。

実質公債比率は、数値が低いほど健全な財政とされています。

今回の速報値では、伊那市を含めた上伊那の市町村で早期健全化基準の25%を超えたところはありませんでした。

伊那市の実質公債比率は、生涯学習センターの建設や大型の道路整備が影響し、ピークは平成18年度の20.8パーセント。

以降は年々減少していて来年度は18パーセントに下がる見込みです。

財政課では、「さらなる健全化につとめたい」としています。 -

秋の全国交通安全運動

秋の全国交通安全運動が21日からはじまりました。

伊那市役所前に交通指導所が設置され道行くドライバーに安全運転を呼びかけました。

21日は、伊那市や伊那警察署、伊那交通安全協会の関係者などおよそ80人が参加し、道行くドライバーに啓発用のティッシュなどを手渡しました。

伊那警察署管内で今年1月から昨日現在まで発生した交通死亡事故は、5件。

前の年の同じ時期に比べ4件増加しています。

高齢者ドライバーによる事故が増加しており今回の運動でも高齢者の事故防止対策が重点課題となっています。

秋の全国交通安全運動は今月30日まで実施されます。 -

箕輪町の仏教遺産を訪ね歩く

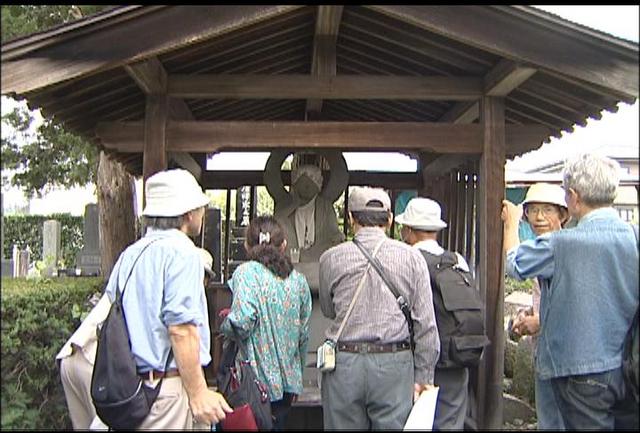

箕輪町の仏教遺産を訪ねる催しが20日行われ参加者が町内の寺を巡りました。

この催しは箕輪町に残る、仏教遺産について理解を深めてもらおうと町郷土博物館が開いたものです。

この日は20人が参加し、町内の寺を巡りながら、そこに残る仏像などを見学しました。

このうち箕輪町木下の高雲寺では室町時代に作られたとされる五大明王像を見学しました。

五大明王像は京都の仏像彫師の作といわれていてその巧みな出来栄えから町の有形文化財に指定されています。

他に木下の法界寺では、高遠の石工、守屋貞治により作られた地蔵尊を見学しました。

右手を頬にあて物思いにふけっているかのような姿が特長で、この地蔵尊も町有形文化財に指定されています。

参加者は興味深そうに地蔵尊などを見て歩きながら町の仏教遺産について理解を深めていました -

敬老の日に長寿者を訪問

敬老の日の20日、伊那市の白鳥孝市長らが高齢者宅を訪れ、長寿を祝いました。

伊那市高遠町上山田の、西村勇さんは、明治44年生まれで、現在100歳です。

西村さんは息子夫婦と孫夫婦、ひ孫2人の7人で暮らしています。

テレビで時代劇を見ることが好きで食事は3食きちんと摂り1日2回の散歩も欠かさないということです。

合併前の河南村で収入役となり、高遠町教育委員長も務めました。

訪問した白鳥市長は「家族4世代で暮らせることは幸せなこと。これからもお体を大事にしてください。」と話し長寿を祝っていました。

伊那市によりますと市内には100歳以上が男性8人、女性42人の合わせて50人いて、最高齢は男女とも106歳ということです。 -

不法投棄監視カメラ設置

伊那市は環境省中部地方環境事務所の協力を得て不法投棄の防止を図る監視カメラを10月から3か月間、市内に設置します。

これは、21日に市役所で開かれた定例記者会見の中で白鳥孝市長が明らかにしたものです。

中部地方環境事務所の不法投棄監視通報システムを利用し10月から3か月間、市内の不法投棄常習箇所にカメラを設置します。

監視カメラを設置することで不法投棄の防止を図るとともに、不法投棄があった場合も行為者を特定し速やかな撤去が行えるようにと実施するものです。

カメラは、動く物を感知すると自動で小型メモリーカードに録画します。

生活環境課によりますと平成21年度、伊那市内では、244件、およそ30トンの家電製品やタイヤなどが不法投棄されました。

このうち9件を警察に通報しそのうち3件の投棄者が判明したということです。

生活環境課では、カメラを設置することで不法投棄の抑止につなげたいとしていて、効果があれば市としてカメラの購入を検討したいとしています。 -

地価公示 ICT放送エリア内が商業地の下落幅大きく

長野県は、7月1日現在の県内の地価を発表しました。

県全体では、商業地は18年連続、住宅地は14年連続で地価が下落し、下落幅は拡大しました。

地価調査は、毎年、県が実施しているもので、今回は県内77市町村の基準地404地点で調査を実施しました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、主に商業地の地価が大きく下落しています。

基準値のうち、伊那市山寺のアルプス中央信用金庫付近は1平方メートルあたり5万7300円で、去年の6万700円と比べ5.6%下落しています。

伊那市下新田の市役所付近は4万7200円で、去年の5万円と比べ、5.6%下落しています。

箕輪町の松島商店街の商業地は4万200円で、去年の4万2600円と比べ5.6%下落しています。

南箕輪村神子柴の商業地は3万2800円で、去年の3万4600円と比べ5.2%下落しています。

住宅地では、伊那市前原の伊那中央清掃センター付近や箕輪町沢などの下落が幅が大きく、市町村別で、伊那市が平均2.5%、箕輪町が平均3.1%、南箕輪村が平均2.1%下落しています。 -

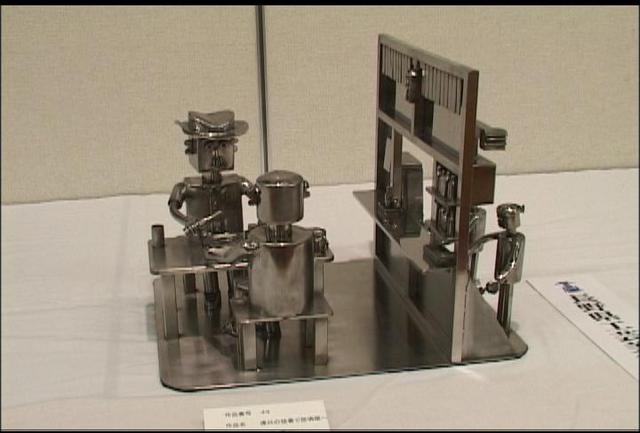

長野県工芸美術展

最高賞に伊那市の小坂洋一さん

第2回長野県工芸美術展で、伊那市御園の小坂洋一さんの作品が、最高賞となる長野県工芸美術会長賞を受賞しました。

18日、展示会場のかんてんぱぱホールで表彰式が行われ、小坂洋一さんに賞状が贈られました。

小坂さんの作品は、ステンレス工芸「連日の猛暑で居酒屋へ」です。

小坂さんは長年、ステンレスの流し台を作る仕事をしていたことから、ステンレスを材料に工芸作品を作りました。

今回の作品は、今年7月から作り始めました。

友達をモデルに人や居酒屋の内部など細かいところまでこだわって作ったということです。

小坂さんは、「ステンレスという冷たい素材を使って温かみのある作品を作っていきたい」と話していました。

この長野県工芸美術展は公募展で、応募127点のうち、109点が入選しました。

会場には、工芸、民芸、手芸などあらゆる工芸分野の入選作品が展示されています。

長野県工芸美術展は26日(日)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

「知ったかぶりカイツブリ物語」着ぐるみショー

伊那ケーブルテレビで放送中のアニメ知ったかぶりカイツブリ物語の着ぐるみショーが19日、伊那市の大型店で行われました。

着ぐるみショーはアニメを多くの人たちに知ってもらおうとアニメを放送している滋賀県の民放などが企画したものです。

知ったかぶりカイツブリは、滋賀県の鳥カイツブリを主人公にしたアニメで伊那ケーブルテレビでは今年4月から放送しています。

この日は、アニメでお馴染みの歌を歌ったり会場を訪れた親子達およそ70人がステージを楽しんでいました。

子供たちは曲のリズムに合わせて元気いっぱいに体を動かしていました。

この模様は、10月9日(土)午前9時50分から伊那ケーブルテレビで放送します。 -

箕輪町上古田赤そばの里 里開き

箕輪町上古田にある赤そばの里で19日、里開きが行われました。

里開きには、古田の里赤そばの会の会員や、関係者などおよそ50人が集まりました。

セレモニーではアルプホルン駒ヶ根のメンバーによる演奏が行われ里開きを祝いました。

古田の里赤そばの会の唐沢清光会長は「好天に恵まれすばらしい花が咲いた。多くの人に見てもらいたい」と話していました。

赤そばの会は、先月上旬、およそ4.2ヘクタールの畑に、赤そばの品種「高嶺ルビー」の種をまきました。

会員によると、今年は色づきの薄い花が目立つがこれから寒暖の差で赤く色づいてくるということです。

この日は、東京や大阪から多くの観光客が訪れ赤そばの花を写真に収めるなどして楽しんでいました。

赤そばの里では、地元の特産物を販売している他、上古田産のそば粉でつくった蕎麦も味わえます。

花は、10月10日頃まで楽しめるということです。 -

「ここち」テーマに伊那谷住宅建築展

伊那市などに住む建築家による、「ここち」をテーマにした伊那谷住宅建築展が伊那図書館で開かれています。

建築展は、住環境を快適で楽しくするための参考にしてもらおうと、伊那市などの建築家11人が開いているものです。

会場には、それぞれの建築家が提案する住宅の写真などが展示されています。

建築展のテーマは「ここち」となっていて、居心地良い、住みごこちが良いなど、感覚的な気持ち良さを感じてもらいたいということです。

また建物が作りだす空間を演出することも建築家の技術ということで、会場には竹や木の板を飾り、コンクリートにはない、ぬくもりのある空間がつくりだされています。

19日は建築展にあわせ、図書館を訪れた子どもたちも参加して、竹ドームづくりも行われました。

建築展を開いた建築家は「日々のストレスからリフレッシュしていくにはどうすればいいのかを、私たちの技術を活かし提案していきたい」と話していました。

この伊那谷住宅建築展は26日まで伊那図書館で開かれています。 -

町健康増進計画 評価・策定へ

箕輪町の健康増進計画を評価、策定する委員会の初会合が16日、箕輪町保健センターで開かれました。

委員10人に桑沢昭一副町長から委嘱書が手渡されました。

委員は、保健補導員会会長や町が行っている「みのわ健康アカデミー」の卒業生などです。

委員長にはアカデミー2期生の鈴木誠さんを選出しました。

委員会では、平成18年に策定した健康増進計画が今年度最終年度となることから、計画の評価を行い、さらに来年度からの新たな計画を策定します。

健康増進計画は、病気の一次予防に重点を置いた計画で、栄養や食生活、こころの健康づくりなど9つの分野で、取り組み目標などを定めています。

町では、今年度末までに委員会を4回開き協議する計画です。

計画の評価結果は来年2月に町の広報誌に掲載、新たな計画は3月中に完成させたいとしています。 -

長野県華道教育会華道展

長野県華道教育会による「第61回華道展」が17日から、伊那市の伊那商工会館で始まりました。

華道展は、県下7支部51の流派から239人が、前期と後期の2回にわけて展示しています。

会員の発表の場として、毎年1回この時期に行っているもので伊那市で開かれるのは7年ぶりです。

会場には、秋の花や実を使った作品が多く並んでいます。

またビニールなど自然の物でないものとの調和を試みたものや、脱色した木を使った作品もならんでいます。

長野県華道教育会の和田富子会長は「なかなか文化にふれる機会の少ない若い人にもみてもらって興味をもってもらいたい」 と話していました。

華道展は20日まで伊那商工会館で開かれます。 -

田楽座の来年2月の伊那公演をサポート

伊那市富県の歌舞劇団・田楽座の来年2月の伊那公演をサポートしようと、地元住民などが、実行委員会を立ち上げ、取り組みを始めています。

17日夜は、富県の貝沼区研修センターで実行委員会が開かれ、15人ほどが参加しました。

「田楽座を応援するってもんずらの会」と名付けられた実行委員会には、現在30人ほどが登録していて、公演を行うための準備などに取り組んでいます。

昨夜は、チラシの検討などが行われたほか、実行委員長に、高遠町公民館高遠分館長の有賀 弘武さんが選ばれました。

有賀さんは、「田楽座と一緒に活動すると本当に元気になる。実行委員長をさせていただいて、たくさんの方とであい、みんなで元気になりたい」と話していました。

今回、田楽座が公演する演目は、過疎化が進む山村に住むおじいさんの語りを通じて、日本のまつり、人々の生活などを描きだす芝居仕立ての作品です。

田楽座では、芝居仕立ての演目は、20年以上公演していないという事です。

田楽座のたちかわ ねむかさんは、「本当に大切なものは何か、自分自身が大切にしたいものは何かを考えることのできる作品にしたい。」と話しています。

田楽座の公演は、来年2月20日に伊那文化会館で予定されていて、実行委員会は、月2回程度のペースで開かれます。

実行委員会では、協力してくれるメンバーを随時募集しています。お問い合わせは、田楽座 電話78-3436。 -

【カメラリポート】 伊那の古城 改訂版出版

上伊那地域の古い城についてまとめられた本「伊那の古城」が、改訂され、今月出版されました。

新装改訂された「伊那の古城」。作者は、宮田村の 文化財保護委員などを務めた、故・篠田 徳登さんです。 -

高遠ブックフェスティバル

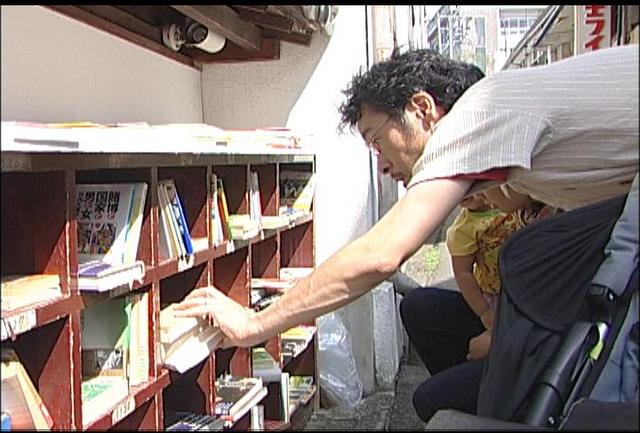

本を使った観光イベント「高遠ブックフェスティバル」が18日から始まり、高遠町の商店街は県内外から訪れた観光客でにぎわっています。

伊那市高遠町の、商店街の路地や店の軒先には本が並べられ、訪れた人たちが手にとって読んでいました。

高遠ブックフェスティバルは、本を使って地域の活性化を図ろうと、古本屋の経営者などでつくるブックフェスティバル実行委員会が去年始めました。

町内には多くの本が並んだ他、大型紙芝居やしおりの制作体験など様々なイベントが行われました。

高遠図書館では、無料で自由に持ち帰ることができる個人発行の雑誌「フリーペーパー」などを集めたイベントが行われました。

また、気に入った本を見つけ、ブックフェスティバル実行委員にその本を紹介すると記念品がもらえる「I LOVE THIS BOOK」というイベントも行われました。

訪れた人たちは「普通の店に本が並んでいたりしておもしろい。次回の開催が今から楽しみ」と話していました。

ブックフェスティバル実行委員会の斉木博司実行委員長は「今年は地域の人たちに協力してもらい、地域に溶け込んだイベントになった。今後は、日常生活の中で本が楽しめる町になっていけばうれしい」と話していました。

高遠ブックフェスティバルは23日木曜日まで高遠町内で開かれています。 -

国体出場選手を激励

25日から千葉県で始まる「ゆめ半島千葉国体2010」に出場する伊那市と南箕輪村の選手の激励が行われました。

伊那市では17日、国体に出場する6人の壮行会と、先日開かれた国体水泳競技で6位に入賞した伊澤賢司君の報告会が開かれました。

高遠高校3年の原翔太君は陸上の100メートルリレーに出場します。

伊那北高校2年の有賀楓子さんは、走り高跳びに出場します。

高遠高校2年の伊澤楓さんは、棒高跳びに出場します。

伊那西高校2年の原未那美さんと1年の吉原真子さんは、新体操に出場します。

上伊那薬剤師会の山田静香さんは弓道に出場します。

酒井茂副市長は「良い緊張感を持って、実力以上のものが発揮できるよう頑張ってください」と激励していました。

また、水泳の50メートル自由形に出場した伊澤君は、長野県の高校記録となる24秒01で6位に入賞しました。

伊澤くんは「自己ベストを出し、長野県に貢献できてうれしい」と話していました。 -

細田麻衣さん 青年海外協力隊員としてウガンダへ

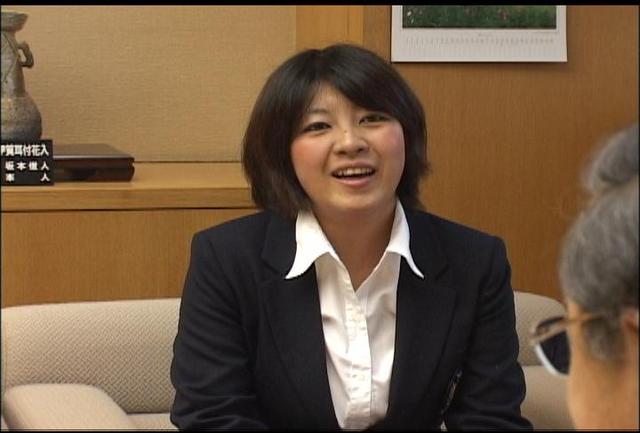

伊那市平沢の細田麻衣さんは、青年海外協力隊員として、アフリカ東部の国ウガンダに、農業技術普及のために派遣されます。

15日、細田さんが伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に出発の挨拶をしました。

伊那市平沢に住む細田さんは現在24歳。異国の文化に触れ現地の人との交流をしたいと青年海外協力隊に応募しました。

上伊那農業高校を卒業した細田さんは農業の知識をさらに深めるため、去年、母校で実習助手として勤務しながら野菜の栽培方法を学んだり農家で研修を行うなどして準備を進めてきました。

細田さんは、2年間ウガンダに滞在し、肥料作りや、新しい種類の野菜の紹介、米の栽培方法などを指導し、現地の農業技術向上のために活動する事になっています。 -

北新区で環境アセス方法書素案説明会

上伊那広域連合は、新しいごみ中間処理施設の環境影響評価、環境アセスメントの進め方について示した方法書の素案の説明会を16日、建設候補地の地元区、伊那市富県の北新区で開きました。

新ごみ処理施設の建設候補地の地元区での説明会は今回が初めてで、地区住民17人が出席しました。

16日の会合では、上伊那広域連合や方法書の作成業務を請け負う、日本気象協会の職員が、環境評価を行う項目や調査地点、調査の進め方などについて説明をしました。

出席した住民からは、「山や谷があり地形が入り組んでいる事を考慮し調査を進めてほしい。」や「候補地から集落では標高差がある。集落の標高でも調査を進めてほしい」などの要望が出されていました。

これに対し上伊那広域連合は、「全て反映できるわけでないが、出された要望については、検討していきたい」と答えていました。

上伊那広域連合では、地元区や隣接関係区の住民を対象にした方法書素案の説明会を、10月初旬まで行う計画です。 -

今年は松茸豊作?不作?

秋の味覚、マツタケ。

伊那市の産直市場グリーンファームには地元産のマツタケが並び始めていますが今年は少なめの状況です。

例年だと、この時期この棚いっぱいにマツタケが並びますが、今年は1日に数本の入荷しかありません。

17日は、開店前に3本と午前10時に6本が持ち込まれました。

店頭に並ぶと、さっそく買い物客が手にとり、品定めしていました。

グリーンファームの小林啓治社長は、「今年は本当に少ない。ここ数日雨が降ったので、これからの入荷に期待したい」と話していました。 -

伊那技専短期課程修了式

南箕輪村の伊那技術専門校で17日、短期課程の修了式が行われ、17人に修了証書が手渡されました。

17日は今年の4月から半年間の課程を修了した、機械科とパソコン活用科の17人に修了証が手渡されました。

遠藤昌之校長は「目標を持ち、自分自身を鍛え、的確な行動がとれる人材となるよう努力してほしい」と式辞を述べました。

修了生を代表し、橋爪広海さんは「ここで学んだ技術・技能を向上させ、社会に貢献できるよう努力していきたい」と答辞を述べました。

今回修了を迎えた訓練生は、機械科が18歳から52歳までの10人で、企業からの受け入れが5人、そ他の5人全員が就職の内定を決めています。

パソコン活用科は、21歳から58歳までの7人で、1人が就職の内定を決めています。 -

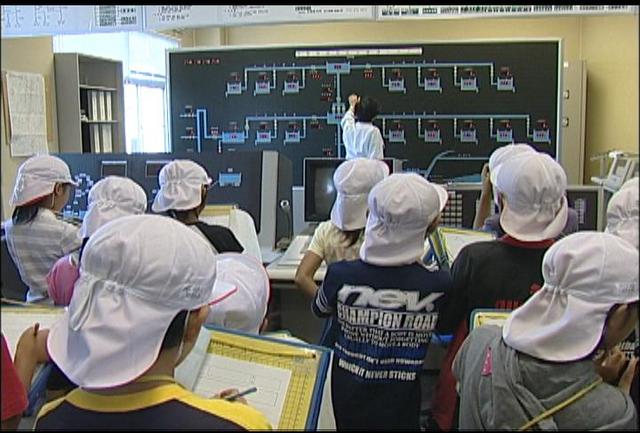

小学生が農業水利施設見学

南箕輪小学校の4年生は17日、地域の歴史を学ぼうと、上伊那管内の農業水利施設の現地見学を行いました。

見学をしたのは、南箕輪小の4年生2クラスおよそ60人です。

児童らは、社会の授業で「郷土を開いた人々」をテーマに地域の歴史について学んでいます。

17日は、水利施設がどのような役割を果たしてきたかを学ぼうと、南箕輪村田畑の伊那西部第一揚水機場などを訪れました。

天竜川西側にある農地は、昔から水が乏しく不安定な農業を行っていましたが、天竜川の水を高地へあげる楊水機場の建設により、現在では果樹や野菜などの栽培が可能となりました。

児童らはシステムを稼働する操作室や貯水槽などを見学しました。

そのあと、この水を使ってパセリを栽培している農家を訪れ、散水の様子も見学しました。

ある児童は「大きな機械があってびっくりした。どうやって水を引いているのか分かってよかった」と話していました。

1512/(月)