-

箕輪町が太陽光発電システム導入

箕輪町は、太陽光発電システムを導入し、30日稼動開始式を行った。

役場庁舎屋上には、236枚の太陽光パネルが設置されている。

発電量は、年間4万キロワットアワーで、一般家庭が1年間に使う電力量の10世帯分に相当し、二酸化炭素を19トン減らすことが出来るという。

設置事業費は4400万円で、全額県の補助でまかなった。

稼動開始式で平澤豊満町長は、「環境にやさしい町づくりのシンボルとしてアピールできる」とあいさつした。

役場では、太陽光発電システム導入にあわせて、消費電力の少ないLED照明を38台設置した。

箕輪町では、この夏休み期間を利用して、町内の小中学校6校すべてに太陽光発電設備を設置する計画だ。 -

K-kidsが全国大会優勝

伊那市を拠点に活動しているダンススクール「K-kids」(ケー・キッズ)は、7月10日・11日に神奈川県で開かれた全国大会で見事優勝した。

29日、K-kidsのメンバーが市役所を訪れ、酒井茂副市長ら職員に華麗なダンスを披露し、大会での活躍を報告した。

大会は、全国こどもチャレンジカップ第5回全国大会で、ケー・キッズの小学4年・5年8人の選抜チーム「ファッシネイト」は、団体のフリースタイル部門で30チーム中、見事優勝を果たした。

29日は、ファッシネイトのメンバーたちがそろいの衣装で登場し、大会と同じ踊りを披露した。

また、小学2・3年生のチーム「フリスク」も3位に入り、K-kidsが団体のフリースタイル部門で1位と3位を占めるという活躍ぶりだった。

「フリスク」のメンバーも同じ踊りを披露し、市の職員から拍手をあびていた。

代表の春日絵理加さんは、「上伊那のこどもたちが頑張っているということを発信できてうれしい」と話していた。

演技を見た酒井茂副市長は、「あいさつ、笑顔、元気が良く感動した。」と話し、子どもたちの健闘をたたえていた。 -

中病新院長に川合博さん(現・県立こども病院副院長)

伊那中央病院の小川秋實院長が8月末に退任し、新しい院長に、現在長野県立こども病院副院長の川合 博さんが就任することが30日わかった。

河合さんは現在62歳、信州大学医学部卒業後、市立甲府病院小児科医長などを経て平成14年から長野県立こども病院の副院長を務めている。

電話取材に対し、川合さんは「伊那中央病院は上伊那の基幹病院なので地域に良質な医療を提供できるよう、がんばりたい。」とコメントした。

この件について記者会見を開いた白鳥孝伊那中央行政組合長は、小川院長の退任理由について、「自分を中病の院長に指名した小坂樫男前市長が退任したことが大きい、と申し出があった。」と説明、また、河合さん選任の理由については、「地域医療にとって信州大学との連携が必要であり信大から推薦を受けた。」と説明した。

河合新院長は9月1日に着任する予定。 -

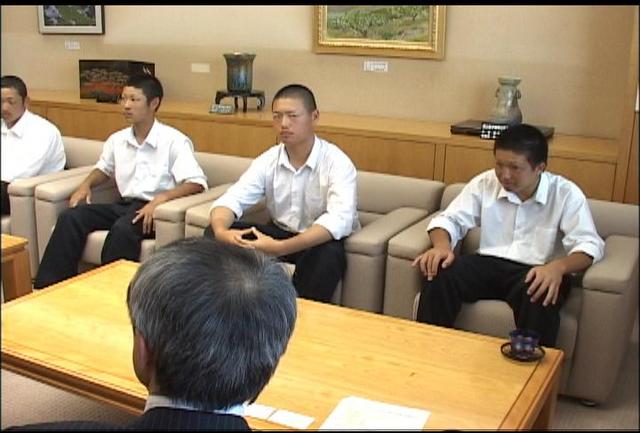

伊那ファイターズが全国へ

中学生の硬式野球チーム伊那ファイターズは、8月2日から東京都で開かれる全国大会に出場する。

27日、伊那ファイターズのメンバーが伊那市役所を訪れ、酒井茂副市長に全国大会出場のあいさつをした。

伊那ファイターズは、伊那市と南箕輪村、辰野町の中学生39人が所属している。

6月19日から開かれた信越大会で準優勝し、16年ぶり2回目の全国大会出場を決めた。

伊那ファイターズが出場するリトルシニア第38回日本選手権大会は、8月2日から東京都の神宮球場を主会場に開かれる。 -

はせっこサマースクール始まる

伊那市長谷公民館が主催する夏休み中の子どもたちを対象にしたサマースクールが、29日から始まり、公民館で子ども達が昼食を作った。

はせっこサマースクールと名付けられたこの教室は、今年で3年目。

今年は、33人の小学生が参加し、中学生がボランティアでサポートにあたる。

サマースクールは、4日間の日程で、午前は近くの寺で座禅と夏休みの宿題に取り組み、午後は体験学習を行う。 -

9月中旬並 過ごしやすい1日

29日の伊那地域の午後3時までの最高気温は、23.7℃と、例年より5℃ほど低く、9月中旬並の過ごしやすい1日となった。

伊那地域では16日から13日間連続で30℃以上の真夏日を記録した。

長野地方気象台によると30日からは、また暑さが戻りそうだという。 -

箕輪町のソフトボール2チームが全国へ

ソフトボールの全国大会に出場する箕輪町の2チームが27日、役場を訪れ平澤豊満町長に全国大会出場の報告した。

全国大会に出場するのは、50歳以上で集まるミノワ実年クラブと一般男子のミノワオールスターの2チーム。

27日はそれぞれのチームの監督や主将らが役場訪れ平澤町長に大会での活躍を誓った。

ミノワ実年クラブは、50歳以上で集まるチームで、6月に行われた県大会で優勝し4年ぶり2度目の全国大会出場を決めた。

全国大会は9月に茨城県で行われる

また、ミノワオールスターは30代を中心としたチームで5月に行われた県大会で優勝し4年連続5度目の全国大会出場を決めた。

全国大会は8月に山梨県で行われることになっていて1回戦は沖縄県代表と対戦する。

平澤町長は、「良い結果が残せるよう頑張って下さい」とエールを送っていた。 -

文化財パトロールで管理状況など確認

国の重要文化財や史跡などの管理状況や保存状態を確認する「文化財パトロール」が27日、伊那市で行われた。

県の文化財保護指導員が伊那市高遠町、長谷地区を回った。

このうち高遠町の遠照寺では、国の重要文化財に指定されている釈迦堂と、その中にある多宝塔の管理状況を確認した。

多宝塔は、室町時代の1502年に造られ、長野県にある多宝塔としては、一番古いものとされている。

指導員は、色落ちがないか、虫くいはないか、壁に蜂の巣などはないかなど、保存状態を確認していた。

この文化財パトロールは、秋にも行われる事になっている。 -

新ごみ中間処理施設残さ処理検討

上伊那広域連合ごみ処理基本計画推進委員会は今年度、新ごみ中間処理施設での焼却後の灰、残さの扱いについて検討する。

29日開かれた推進委員会で、検討に向け資料が示された。

新ごみ中間処理施設から出る焼却後の灰、残さは、箕輪町にあるクリーンセンター八乙女最終処分場を再生し埋め立てることが、広域連合正副連合長会で確認されている。

説明によると残さの処理は、新ごみ中間処理施設が焼却処理で残さすべてを埋め立てる場合と、溶融処理で残さの一部を資源化し埋め立てる場合の2通りある。

すべて埋め立てる場合の処理能力はおよそ12年間で、資源化する場合はおよそ40年間という。

残さの処理方法は、新ごみ中間処理施設の処理方式の決定に影響するため、委員会では、コストや環境への負荷も含め総合的に検討を進めるという。

広域連合では、委員会の検討結果を基に、今年度中に正副連合長会で方針を固めるとしている。 -

怪談語る「富県のコワイ夜II」

伊那市の富県ふるさと館で28日夜、怪談を語るイベント「富県のコワイ夜II」が行われた。

このイベントは、夏休み中の子どもの居場所づくり事業「富県こどもおいで塾」の一環で行われた。

去年に続いての開催で、子どもや保護者およそ100人が参加した。

ろうそくの明かりが灯された部屋の中で、富県ふるさと館図書室の読み聞かせボランティアらが、日本や外国に伝わる怪談を披露した。

集まった子どもたちは、怪談に聞き入り、夏の夜を楽しんでいた。 -

生涯学習施策の基本構想検討へ

伊那市の生涯学習施策の指針となる基本構想について検討する審議会が、29日発足した。

教育関係者や関係団体の代表など15人が、白鳥孝市長から委員に委嘱された。

生涯学習基本構想は、合併前の3市町村でそれぞれ策定されていたが、時間がたち実態にそぐわなくなっていることなどから、新しい伊那市として、基本構想を策定する。

生涯学習は、スポーツや文化活動など、自主的な学習活動を意味していて、基本構想では、生涯学習が活発な地域を目指すための理念や計画が盛り込まれる。

白鳥市長は、「シンプルで、使い勝手がよく、小回りのきく構想をお願いしたい。伊那市民の生涯学習の中で息づいていくような意見を出して欲しい」と話し、審議会に諮問した。

審議会会長に選ばれた兼子文徳さんは、「人間関係の希薄化、地域の教育力の減少を感じている。市民が生き生きと生きられる基本構想ができるよう精一杯がんばりたい」と挨拶した。

審議会は、年内に白鳥市長に答申する予定。 -

伊那市保健委員連合会エコキャップ届ける

伊那市保健委員連合会は29日、市民から集まったエコキャップを伊那市の介護センター花岡に届けた。

連合会の役員が、エコキャップ回収の窓口になっている介護センター花岡にペットボトルのキャップおよそ2万4千個を届けた。

これは、発展途上国の子どものためのワクチン30人分の購入に充てられる。

連合会では去年からエコキャップ運動に取り組んでいて、去年1年間で、ワクチン191人分に相当するエコキャップを集めたという。

店長の武田英敏さんは、「連合会の取り組みで、エコキャップ運動のすそ野が広がり、いいきっかけを作っていただいた」と感謝していた。

連合会は今後も活動を続け、10月に開かれる健康まつりでは、エコキャップ回収コーナーを設けて市民に協力を呼び掛けるという。 -

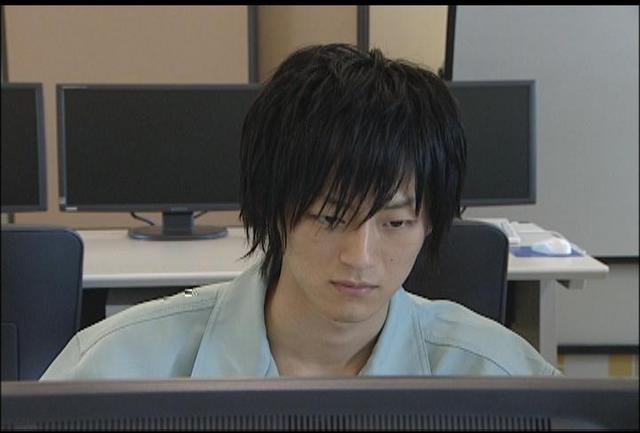

伊那技専の白井誠さん 若年者ものづくり競技大会出場

伊那技術専門校情報システム科の白井誠さんは、技能習得中の20歳以下を対象とした若年者ものづくり競技大会に出場する。

白井さんは現在19歳で情報システム科の2年生。

若年者ものづくり大会は、中央職業能力開発協会が開いているもので、メカトロニクスや木材加工など14種目に分かれている。

白井さんが出場するのは、情報技術で、全国から7人が出場しコンピューターを使い情報処理の技術を競う。

競技は計算ソフトやプレゼンテーションソフトなど4つの課題に分かれていて、入力の正確さやスピードなどがポイントとなる。

白井さんがこの大会に出場するのは去年に続き2回目で、4位に終わった前回以上の成績を残したい竏窒ニしている。

若年者ものづくり競技大会は8月5日に神奈川県で開かれる。 -

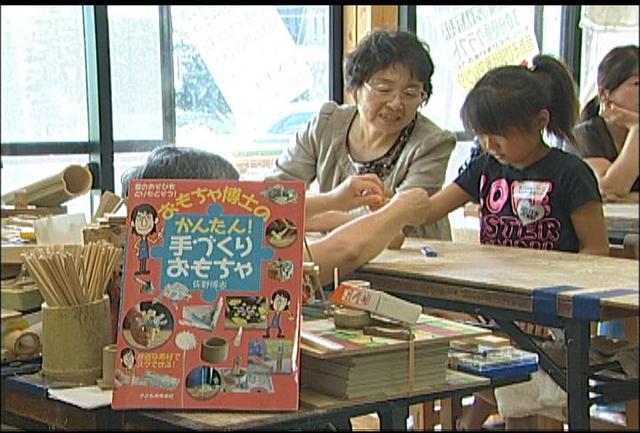

工房COOの佐野さん本出版

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファーム内で、手作りおもちゃの体験教室「工房COO」を主宰する佐野博志さんが、本を出版した。

「おもちゃ博士のかんたん!手づくりおもちゃ」は、佐野さんがこれまでに考案した、身近にある材料で、簡単に作れるおもちゃ38種類を紹介している。

佐野さんは「紹介しているのは、簡単に作れるものばかり。本をヒントにオリジナルな遊びを考える”ひらめき”のきっかけとなり、(おもちゃが)世代を超えたコミュニヶーションの道具のひとつになれば」と話した。

「おもちゃ博士のかんたん!手づくりおもちゃ」は、8月3日から全国の書店で発売され、定価1,470円となっている。 -

南箕輪中卓球部 北信越大会へ

南箕輪中学校の卓球部が、8月に福井県で開かれる北信越大会に出場する。

卓球部の生徒が26日、南箕輪村役場を訪れ、加藤久樹副村長に出場のあいさつをした。

今月、岡谷市で行われた県大会で、団体は準優勝、個人男子の伊藤力斗君はベスト8入りし、北信越大会出場を決めた。

加藤副村長は、「普段の練習の成果以上の力を出して、県代表、村代表としてしっかり戦って下さい」と激励した。

南箕輪中卓球部は、8月4日、5日に福井県敦賀市で開かれる北信越大会に出場する。 -

県大会出場の箕輪町消防団を激励

消防団のポンプ車操法で県大会に出場する箕輪町消防団第6分団の激励会が27日、箕輪町の長岡グラウンドで開かれた。

第6分団は長岡と北小河地、南小河地で構成されていてこの日は、県大会に出場する団員がポンプ車操法を披露した。

箕輪町はポンプ車操法で上伊那大会3連覇を果たしていて、そのうち、第6分団は2年連続の県大会出場。

減点方式で行われた上伊那大会では減点が3.5で、2位の辰野町の10.5を7ポイント上回る好成績を残した。

団員らは激励に訪れた平澤豊満箕輪町長をはじめ、関係者の前で、きびきびとした動きをみせていた。

平澤町長は、「技術的には完璧なものとなっている。長い間培った技術が県大会で花開くよう、がんばって。」と激励した。

県大会は塩尻市で8月1日日曜日に開かれる。 -

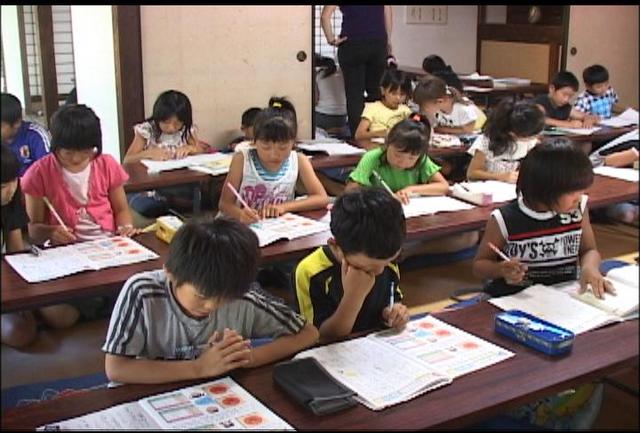

進徳館で夏の学校

夏休み中の小学生が宿題や読書をしながら過ごす「夏の学校」が、28日、伊那市高遠町の進徳館で開校した。

夏の学校は、伊那市高遠町公民館が開いたもので、今年で2年目。

今年は、高遠小学校と高遠北小学校の1年生から6年生56人が参加し、高遠高校の生徒が学習のサポートをしている。

高遠町公民館では、地域の歴史や文化に触れ郷土を愛する心を育もうと、会場を、国の史跡となっている進徳館にした。

子ども達は、朝8時半に集合し宿題などをした後、全員で論語を学習した。

「進徳館小学生夏の学校」は、8月2日まで土日を除き毎日開かれ、最終日は熱田神社や遠照寺など長谷・高遠の史跡めぐりをする。 -

伊那地区と諏訪地区がBルートでの早期整備を決議

上伊那地区と諏訪地区の

リニア中央新幹線建設促進期成同盟会合同によるBルート促進大会が28日諏訪市で開かれ、諏訪伊那谷経由のBルートによる早期整備をはたらきかけていくことなどを決議した。

この日は諏訪市で上伊那地区と諏訪地区が合同でリニア中央新幹線Bルート促進大会を開いた。

大会には両地区の市町村長や議会、経済団体、一般など202人が集まった。

参加を呼びかけた松本など中信地区からは3人がオブザーバーとして参加したが、飯田下伊那地区からの参加はなかった。

大会は国の交通政策審議会の鉄道部会中央新幹線小委員会のヒアリングで村井仁長野県知事がBルートを強く要望しなかったことを受け、そのメリットなどを改めて訴えていこうと開かれた。 -

上農高校陸上部がみんなの森整備

上伊那農業高校陸上部が26日、南箕輪村大芝高原のみんなの森にあるセラピーロードの整備をした。

セラピーロードには、間伐材を細かくしたウッドチップが敷かれていて膝の負担を和らげる効果がある。

上農陸上部は、このセラピーロードをランニングのコースとして使っている。

今回は、年月が経ちウッドチップの効果が薄れてきたことから、感謝の気持ちとして整備を行うことになった。

整備作業は部員9人が行い、平らになるように丁寧にウッドチップを敷いていった。

部員らは、「普段練習で使わせてもらっているので、作業を手伝うことができてよかった」と話していた。 -

伊那北高卒業生宅へのオレオレ詐欺

26日夜、伊那北高校卒業生の自宅へオレオレ詐欺とみられる不審な電話が連続してかかってきたことから伊那警察署では注意を呼びかけている。

伊那警察署の発表によると、不審な電話があったのは、26日午後9時半頃から午後11時ころまでの間で伊那市内5件に電話があった。

電話があった家庭を調査したところ5件とも伊那北高校卒業生の自宅だったことがわかった。

電話の内容は、息子を装って名前を言い、インフルエンザにかかった、携帯電話をトイレに落して、ダメになったから番号が変わったなどと家の人に告げたという。

不審に思った家の人が直接息子に電話するなどして確認しオレオレ詐欺の電話だと見抜いた。

27日午後 時現在被害は出ていないということで伊那警察署では、不審な電話があった場合は、振り込め詐欺撲滅ホットライン026-235-2530へ連絡するよう呼びかけている。 -

南箕輪村で11月から地区懇談会

南箕輪村は、新たなコミュ二ティ組織の構築を図ろうと11月から地区懇談会を実施する。

むらづくり委員会の新たなコミュニティ組織づくり検討部会の中間答申した。

26日夜は、南箕輪村役場でむらづくり委員会の新たなコミュニティ組織づくりに対し、加藤久樹副村長が現時点での村の考え方を示した。

6月の検討部会の中間答申では、核家族化やライフスタイルの変化などにより住民の地域への参加意識がうすくなっていると分析している。

平成21年12月1日現在、組組織の未加入世帯の割合は34%で今後さらに未加入世帯の割合が増加すると予測している。

村ではコミュ二ティ組織の構築するためには住民一人一人が村で進める自助・共助・公助について、その仕組みと重要性を理解してもらう必要があるとしている。

こうしたことから今後平成24年度までの3年間、段階的に住民説明会を実施する。

今年度は11月から12地区で、平成23年度は村内223あるすべての組で説明会を実施する。

平成23、24年度には組未加入世帯に対しての説明会を計画している。 -

伊那市9月以降 総合評価一般競争入札試行

伊那市は、一般競争入札に、企業の技術力などを評価に加える総合評価一般競争入札の試行を9月以降に実施する。

これは、27日開かれた伊那市入札等検討委員会で示された。

総合評価一般競争入札は、落札者の決定方法として、価格だけでなく技術的能力を評価し、総合的に優れた企業と契約するもの。

価格以外の評価項目は、企業の工事成績や実績、技術者の資格、障害者雇用などの社会貢献、伊那市との災害協定締結の地域貢献など12項目。

技術的能力を評価に加えることで、企業の技術力の向上や、低価格入札の防止などの効果が期待できるとしている。

伊那市は、金額の大きい工事を試行の対象に想定していて、建設工事等業者選定委員会で対象工事を決めるという。

今後、企業などに新しい総合評価一般競争入札の制度を説明し、9月以降の実施を予定している。

来年度以降については、基本的に実施していきたい考えで、今年度の試行結果を基に検討するという。 -

箕輪町のびのびわくわく健康ツアー開講

都会の人達が地域の人と交流しながら体を動かすみんなでのびのびわくわく健康ツアーが27日、箕輪町で開講した。

健康ツアーは、都会の人達に農業体験などをしてもらうグリーンツーリズムの一環で行われた。

健康ツアーには、県内をはじめ遠くは東京などから19人の申し込みがあった。

1回目の講座には東京都豊島区から夫婦1組が参加した。

27日は、信州大学教育学部・大学院医学研究科の寺沢宏次教授が運動とコミュニケーションの重要性と題し講演した他、自宅でも簡単にできるストレッチなどを行った。

この健康ツアーは全5回の講座を予定していて健康学習やウォーキング、地元野菜を使ったヘルシー料理を味わったりする事になっている。

2回目の講座は8月25日にウオーキング講座を予定している。 -

箕輪中部小で1学期終業式

箕輪町の箕輪中部小学校で27日、終業式が行われ、1学期の学習を締めくくった。

終業式では、5年生が、1学期に臨海学習で愛知県の南知多を訪れたときの様子を発表した。

5年生は、絵などを使ってトヨタ自動車の工場見学や、海辺での地引網の様子を紹介し、「トヨタの工場では車1台を丁寧に造っていると感じた」「長野県は海がないので、海での学習は貴重な体験だった」と感想を発表していた。

式で、笠原忠照校長は、「命は一つしかないので気をつけて生活してほしい。夏休みが楽しくなるように注意をしっかり守り、2学期は全員で元気に出発しましょう」と児童に呼び掛けていた。

終業式ではこのほか、8月にNHK合唱コンクールに出場する合唱団が、課題曲などを披露した。

箕輪中部小学校は28日から夏休みで、8月19日から2学期が始まる。 -

公衆衛生専門学校体験入学

歯科衛生士を養成する、伊那市にある長野県公衆衛生専門学校で、高校生を対象にした体験入学が27日、行われた。

長野県内の高校2年生と3年生31人が、歯科衛生士の仕事を体験した。

公衆衛生専門学校では、高校生の進路決定の参考にしてもらおうと、毎年体験入学を行っている。

27日は、学校の概要説明のあと、専門学校の学生の指導で、口の中の観察やブラッシング、歯石の除去などを体験した。

歯石の除去では、道具の使い方を教わり、歯の模型を使って歯石を取る作業をした。

高校生は、慣れない手つきながらも、熱心に模型の歯石を取り除いていた。

参加したある高校生は、「歯科衛生士になりたいので、27日はいろいろ体験できてとてもよかったです」と話していた。 -

荒井区少年少女消防クラブ訓練

伊那市荒井区の少年少女消防クラブは25日、消火訓練を内の萱スポーツ公園で行った。小学生14人が参加した。

訓練は荒井区青少年育成会が、子ども達に火に対する知識や規律を学んでもらおうと、毎年この時期に行っている。

訓練用消火器を使って、伊那消防署署員から使用法を学んだ。

使い方を知っている児童が多く、正確に的に当てていた。

また、小型ポンプ操法の訓練では、大人でも大変なホースの扱いを子どもが2人がかりで行い、水の圧力を体で感じていた。

荒井区青少年育成会では、「今日学んだことを、お父さんお母さんに教えてあげてください」と子ども達に呼びかけていた。 -

伊那市中心市街地再生協議会発足

伊那市中心市街地再生協議会が26日発足し、本年度、中心市街地全域でハロウィンイベントを実施することなどを盛り込んだ事業計画案が了承された。

伊那市のいなっせで設立総会が開かれ、商工団体や地域の代表ら約30人が出席した。

会長には、伊那商工会議所の向山公人会頭が選ばれた。向山会長は「行ってみたくなる、魅力ある街づくりを進め、中心市街地を継続的に魅力と活気のある場所にしたい」とあいさつした。

事業は平成24年度までの3年計画で、伊那市の山寺、坂下、荒井、西町の中心市街地で行われる。

事業費の2分の1は県の補助、残りは市や構成団体が負担する。

本年度は、主に再生プラン策定を行う計画で、商店主と住民が共通認識を図る為の講演会の開催や商店街を訪れる人たちへのアンケートの実施、空き店舗の利活用について実態調査などを行う計画。

また、これまで伊那北駅前で行われていたハロウィンのイベントを、中心市街地全域で試行的に実施する計画をしている。 -

新しい天竜橋一部通行可能に

伊那市福島と南箕輪村の北殿にかかる新しい天竜橋は26日から、暫定的に朝夕の時間帯に限り、歩行者の通行が可能となった。

朝は、高校生や近くに住む人など約20人が新しい橋を渡っていた。

これまで使用していた天竜橋は、今月の長雨により橋脚が沈下し、14日から全面通行止めとなっている。

橋を管理する南箕輪村や県などでは、通勤や通学で南箕輪村の北殿駅を利用する人のために、26日から時間限定で、建設中の新しい橋の歩行を可能にした。

新しい橋は、日曜、祝日、お盆の8月13日から17日までを除き利用できる。

利用できるのは午前6時半から8時まで、午後5時から7時までとなっていて、8月18日からは自転車での通行も可能となる予定。

また、橋脚が沈下した天竜橋について、天竜川上流河川事務所では、橋が落ちる恐れがあるとして同日から、休み無しの24時間体制で撤去工事を始めた。

天竜川上流河川事務所では、沈下の激しい橋脚とその上部について、台風シーズン前の9月上旬を目途に撤去を完了させたい竏窒ニしている。 -

反核平和の火リレー 激励

戦争や核兵器のない平和な世界の実現を願う反核平和の火リレーが26日、辰野町から伊那市までの4市町村で行われた。

これは、長野県平和友好祭実行委員会が毎年行っている。

同日は辰野町を出発した反核平和の火が箕輪町役場に到着した。

反核平和の火を運んだ箕輪町職員労働組合青年部が、箕輪町長に核兵器の廃絶などを訴える要請書を手渡した。

平澤豊満町長は、「皆さんのように平和への思いがあれば、世界を平和に導く大きな要素になる」とあいさつした。

反核平和の火リレーは、7月13日に北信地区をスタートし、県内の各市町村をまわり、8月6日までに最終地点の飯山市に到着する予定。 -

西春近てらこや塾始まる

夏休み中の小学生を対象にした「西春近てらこや塾」が26日から、伊那市の西春近公民館で開かれ、市内の小学校に通う児童約60人が参加した。

てらこや塾は、地域で協力して子どもを育てようと、西春近公民館が開いた。

講師は、小学校の校長や伊那西高校の生徒が務めた。

3年生以上は夏休みの宿題をそれぞれ行い、分らないところを教わっていた。

1、2年生は、書き順など基本的なことを全員で学んだ。

西春近てらこや塾は30日まで毎日開かれ、勉強以外にも紙工作や燻製作りなどを行う予定。

2910/(水)