-

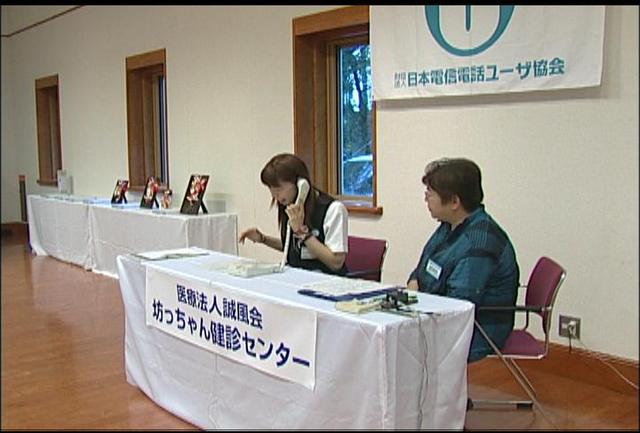

電話応対コンクール

電話応対の技術を競う「電話応対コンクール伊那・駒ヶ根地区大会」が8日、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれました。

電話応対コンクールには、上伊那13の企業から33人が出場しました。

コンクールは、日本電信電話ユーザ協会が電話応対やコミュニケーションスキルの向上を目的に、毎年行っているものです。

競技は、会場に設置された電話機を使います。

医療センターに勤める競技者のところに、人間ドッグを受けた際他の人と間違えられそうになったという苦情がメールで寄せられたとの想定で行われました。

競技の結果、八十二銀行伊那支店に勤める宮下亜弓さんが優勝しました。

日本電信電話ユーザ協会の藤澤幸治さんは「年々参加者のレベルが上がってきている。男性の参加者が増えてきているのも特徴だと思う」と話していました。

なお、1位から3位までの入賞者は、来月新潟県で開かれる信越ブロック大会に出場します。 -

上農生が中病でナシや野菜販売

上伊那農業高校の生徒が8日、伊那中央病院で、学校で栽培したナシや野菜を販売しました。

8日は上農園芸科学科の生徒、15人が中央病院玄関前で、ナシや野菜を販売しました。

上農と中央病院は、近くに建物があることから、互いに連携し協力していこうと平成15年に協定を結んでいます。

ナシや野菜の販売もその一環として行われたもので、上農からの申し入れにより、中央病院が場所を提供しました。

販売したのはピーマンやナス、カボチャ、ゴーヤなどで、野菜は1袋100円、ナシは1袋300円と市価より安いことから、病院を訪れた人たちが次々と買い求めていました。

ナシの栽培では5月の連休中も生徒が人工授粉などの作業を行ったことや、袋かけにより害虫被害を防いだことなどから近年になく出来がよいということです。

用意した野菜24袋となし80袋は完売したということで、上農では今月下旬にも、ナシの販売を計画しています。 -

伊那仏画研究会作品発表会

仏を描く仏画を学んでいる伊那仏画研究会の作品発表会が、伊那市のいなっせ2階ギャラリーで開かれています。

会場には、伊那仏画研究会の会員11人と講師の作品33点が並んでいます。

伊那仏画研究会は、平成13年に高遠町文化センターの講座として始まりました。

現在は、仏画を専門に描いている高森町の松尾隆康さんを講師に、2カ月に1回、いなっせで勉強しています。

作品は、紙に墨で仏を描いたもののほか、金の粉を使って描いたものや、色を付けたものがあります。

この伊那仏画研究会作品発表会は13日(月)まで、伊那市のいなっせで開かれています。 -

映画「伊那人形芝居」完成試写会

箕輪町の古田人形芝居など伊那谷に残る4つの人形芝居を題材にした映画「伊那人形芝居」が完成しました。

この映画の試写会が11日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

映画は、日本国内の優れた伝統芸能や工芸などの保存・継承に取り組む財団法人ポーラ伝統文化振興財団が作ったものです。

映画では、伊那谷に残る4つの人形座が、後継者問題を抱えながら、人形芝居を継承していこうと活動する様子を紹介しています。

撮影は去年の9月から7カ月間かけて行われ、36分間の作品として完成しました。

試写会では、芸能学会会長の三隅治雄さんの講演も行われ、古田人形芝居について「若手の指導が徹底して行われ、今の古田人形芝居につながっていることに感動した」と話していました。

古田人形芝居保存会の会長で、4つの人形座でつくる伊那人形芝居保存協議会会長の柴登巳夫さんは、「一人でも多くの後継者が出てきてほしいと願っている」と話していました。

この映画「伊那人形芝居」は、ポーラ伝統文化振興財団が無料で貸し出しをするということです。 -

看板を考える集い

景観と共存できる看板のあり方を考える集いが、11日伊那市内で開かれました。

この日は、地元の景観育成事業関係者や、広告業者などが参加して、現地視察などを行いました。

これは、景観育成事業が活発に行われている伊那市で、看板のあり方について考えようと、信州伊那アルプス街道推進協議会が初めて開きました。

大きな看板が多く建てられているアクセス道路沿いや国道361号沿いをバスで回り、看板が景観に与える影響について考えました。

視察後に行われたパネルディスカッションでは、景観のために看板の撤去作業を行っている団体、広告業関係者や地元の景観育成事業関係者などが意見を交わしました。

「景観育成の上で広告看板は必要ないのでは」との意見に対し、広告美術塗装業協同組合の小坂保司さんは「景観にとって看板は邪魔なものだが、企業が生き残っていく上で必要なもの。簡単に撤去するわけにもいかない」と切り返していました。

これについて協議会の矢島信之さんは「景観にあった看板、目立ちすぎず配慮のある看板を検討して設置していくべき」と話していました。

協議会では、今回のシンポジウムを参考に景観と看板の共存について考えていきたいとしています。 -

運動会シーズンはじまる

スポーツの秋。運動会のシーズンが始まりました。

伊那市高遠町の高遠小学校では11日、運動会が行われ、全校児童が赤組と白組に分かれて熱戦を繰り広げていました。

高遠小学校の運動会では、24の種目が行われました。

「男の戦い」と名付けられた高学年男子による棒倒しは、赤組と白組がそれぞれ敵の棒を早く倒そうと競いました。

敵の児童が棒に手をかけて倒そうとする中、どちらの組も味方の棒が倒されないようにしっかりと守っていました。

4年生から6年生の児童による綱引きもありました。

綱がなかなか動かず、赤組も白組も全身の力を込めて綱を引いていました。

綱引きの2回戦は、児童が綱まで走っていって綱を握って引くという方法で行われました。

児童は全力で綱まで走り、少しでも早く綱を引こうと頑張っていました。 -

上伊那広域連合が環境影響評価方法書素案説明会

上伊那広域連合は、新しいごみの中間処理施設建設に伴う環境影響評価の進め方を示した方法書素案の説明会を9日夜から始めました。

方法書素案の住民への説明会は、高遠町上山田区を皮切りに、候補地の地元、北新区など5箇所ほどで上伊那広域連合が計画しています。

9日は、広域連合や方法書の作成を請け負う日本気象協会が上山田区の住民約40人に対し説明しました。

方法書の素案には、環境影響評価の項目や大気質調査・土壌汚染調査の概要、調査地点が示されています。

昨夜の説明会で、住民からは「川があり、山があり、谷がある地域の特性に沿って、大気・土壌汚染調査の調査地点の数を増やして欲しい」などといった要望が出されていました。

なお、建設候補地となっている富県天白水源付近への施設建設に反対している三峰川連合は、10日に市役所で記者会見を開き、改めて建設反対の立場を示した上で方法書の素案に対しても要望していく考えを示しました。

広域連合長の白鳥孝市長に対する公開質問状のやりとりを公開し、白鳥市長に対して面会して対話する機会を設けてほしいと訴えました。

広域連合では、説明会での地区の要望を反映させた方法書を11月までに県と市に提出します。

その後、公表・縦覧した後、県の技術委員会の審議を経て来年3月に環境影響評価の進め方が決まります。 -

ごま収穫機試作品の試験運転

ごまの収穫機の開発に取り組んでいる上伊那農商工連携による開発支援チームは、10日伊那市西春近の畑で試作機の試験運転を行いました。

ごま収穫機の試作機は、稲用の刈り取り機を駒ヶ根市の機械金属加工業、株式会社ヨウホクが改良しました。

ごまの木を約20本ずつにまとめる結束部分を稲用のものより上にあげたのが主な改良点で、これまで不可能だった結束が可能となり省力化につながります。

99パーセントを輸入にたよっているごまは、機械化がネックとなり日本での栽培が進まなかったといわれています。

チームの一員で無農薬栽培による循環型農業に取り組んでいる夢志の会が2ヘクタールの圃場を提供しました。

6月にまいた白ゴマは、収穫期を迎えています。

試作機は、このごまを刈り取っていきました。

これまで手刈りだったごまが結束されていきます。

この束を運んで乾燥させれば、商品となります。

夢志の会では、この畑で1,000キロから1,400キロの白ゴマの収穫を見込んでいて、駒ヶ根市のごま加工販売業、株式会社豊年屋が製品化します。

上伊那地方事務所では、機械化を成功させて、上伊那地域を新たなごまの産地にしていきたいと話しています。

今後は、機械の改良、テストを行い製品化を検討していくことにしています。 -

上伊那花卉品評会

上伊那地域の花卉生産者でつくる上伊那花卉生産者会議は、伊那市役所1階ロビーで10日品評会を開きました。

品評会には、カーネーションやトルコギキョウ、バラやアルストロメリアなど、45人から234点が出品されました。

今年は、猛暑の影響で去年に比べ20点ほど少なくなりましたが、生産者の努力で色とりどりの花が並びました。

上伊那花卉生産者会議では、会員同士が刺激しあってより良い花づくりを目指していこうと、毎年品評会を開いています。

審査の結果、最高賞となる県知事賞には、飯島町の宮下善人さんのアルストロメリアが選ばれました。

関係者は、「猛暑で花づくりが難しい年だったが、ハウス内で冷房するなど努力の結晶の賜物。プロならではの出来栄え」とほめたたえていました。 -

伊那弥生ヶ丘高校の生徒が就業体験学習

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校の生徒6人が6日、伊那小学校で就業体験学習をし、教諭の仕事を学びました。

伊那弥生ヶ丘高校は、進路決定や将来の職業選択の参考にするため就業体験学習を行っています。

高校生は1年生から5年生までの6クラスに一人ずつ入り、このうち、1年夏組に入った高校生は、児童と一緒に豚の小屋作りをしました。

高校生は、児童が釘を打つのを手伝うなどしていました。

伊那弥生ヶ丘高校では今年、およそ100人の生徒が就業体験学習を希望し、小学校や保育園などさまざまな職場で学んだということです。 -

上伊那賛助会の集い

シニア大学伊那支部のOBでつくる「上伊那地区賛助会」が、それぞれの活動を発表する「上伊那賛助会の集い」が7日、伊那市のいなっせで開かれました。

この日は、上伊那地区賛助会の会員や現在シニア大学に通っている1、2年生、およそ270人が集まり、各クラブの代表がそれぞれの活動を発表しました。

上伊那地区賛助会には、現在、26のグループがあり、ボランティア活動や趣味の活動に取り組んでいます。

賛助会の集いは、活動の成果をそれぞれが発表する場となっていて、今年はシニア大学の在校生も参加しました。

そのうち、福祉施設などを訪問している「ほのぼのグループ」は、実際に施設で行っている手遊びを紹介し、「あまり肩を張らず、自分のできる範囲でやるのが私たちのボランティア。健康で元気で続けていきたい」と発表しました。

また、ロビーには各クラブの会員が制作した作品が並び、訪れた人を楽しませていました。

上伊那賛助会の唐澤定会長は、「賛助会に入会して、老後を楽しみながら健康を維持してほしい」と話していました。 -

箕輪町長町政2期の自己評価「合格点」

箕輪町の平澤豊満町長は、9日開かれた箕輪町議会一般質問で、町政2期の自己評価について、「合格点はいただけるのではないかと評価している」と述べました。

町議会一般質問で、議員から町政2期の自己評価について質問がありました。

平澤町長は、「2期目は第4次振興計画の達成に向けて取り組んできた」とし、振興計画の項目ごとに達成度を評価しました。

福祉や子育て支援、安心・安全のまちづくりは9割達成、協働のまちづくり、次世代を担う人材育成は8割達成としました。

都市基盤整備では、土地利用計画が遅れたことから、「若干弱かった」と話しました。

平澤町長は、11月に行われる箕輪町長選挙への出馬を表明しています。

3期目に向けて政策的な修正はあるかとの議員の質問には、「3期目は集大成。現時点で修正は考えていない」と答えました。 -

知立市の小学生が農作業体験

伊那市の友好都市・愛知県知立市の小学生が、9日、西箕輪の畑で農作業体験をしました。

9日は、知立市立西小学校の5年生120人が、JA上伊那の出資会社JA菜園で農作業を体験した。

知立市が伊那市の友好都市であることから、知立市内の小中学校10校が毎年、伊那市を訪れ、さまざまな体験をしています。

西小学校は、2泊3日の日程で伊那市を訪れていて、農作業がスケジュールに組み込まれています。

体験では、ネギ畑に生えた雑草を抜いたほか、収穫を体験しました。

子どもたちは、友達と協力しながら、なかなか抜けない雑草を抜いていました。

収穫では、ネギの太さをお互い見せ合いながら手際よく収穫していました。

収穫したネギは、一人に2本ずつプレゼントされました。

西小学校の加藤 恵一校長は、「自分たちが口にする農作物は、草取りなど様々な作業によって成り立っていることを感じ、感謝する気持ちを養ってほしい」と話していました。 -

大型生ごみ処理機利用 3分の1程度に留まる

ごみの減量を目的に伊那市が西箕輪の大萱団地で試験的に導入している大型の生ごみ処理機の利用が、当初の想定の3分の一程度に留まっています。

伊那市では、大型の生ごみ処理機を地区に無料で貸し出し、住民に共同で利用してもらうモデル事業を、一昨年の12月から大萱団地で実施しています。

当初の計画では、県営団地の67世帯を対象としていて、1日あたり、およそ28キロの生ごみが集まると想定していました。

しかし、思うように利用が伸びず、去年8月には対象世帯を広げましたが、現在、1日に集まる生ごみの量は平均で10キロ程度と、当初の想定の3分の一程度の処理量となっています。

市では、こうした現状について▽当初に想定した生ごみの排出規模が大きすぎたこと▽住民の生ごみを減量しようという意識が低いこと▽対象範囲が広すぎること竏窒ネどが影響していると分析しています。

市では、この結果をもとに、今後、現在より小型で、簡易的な生ごみ処理機の導入を検討していきたいとしています。 -

音訳ボランティア養成講座開講

視覚障害者に音声で情報を届ける「音訳ボランティア」の養成講座が、9日、伊那市福祉まちづくりセンターで開講しました。

この養成講座は、毎年開かれていて、今年は伊那市などから17人が参加しました。

音訳とは、本や、新聞などの活字のほか、絵や写真、グラフなどの情報を、視覚障害者に音声で伝えるものです。

講師は、長野県社会福祉協議会の音訳ボランティアグループの小田切 真佐子さんが務めました。

小田切さんは、「朗読は詠む人が主体だが、音訳は聞く人が主体。正確な情報を分かりやすく伝えることが大切」と話していました。

参加者は、早速、テキストにしたがって、アクセントや文字の読み方などを確認していました。

この講座は、30日にもう1回予定されていて、修了した人達は、ボランティアグループなどで活動していくということです。 -

くくり罠の使用法DVDで全国発信

上伊那猟友会は、安全で効率的にシカやイノシシなどの有害鳥獣を捕獲できるとされる「くくり罠」の使用方法をDVDにして全国に発信します。

9日は、辰野町にある長野県営総合射撃場で会員がくくり罠の使用法を説明し、それをビデオ収録しました。

広域捕獲など先駆的な取組みをしている上伊那猟友会に、問い合わせが相次いでいることから、DVD制作を行うものです。

会員によりますと、近年、全国的に鳥獣捕獲をする人の高齢化が進む中で、銃より安全、手軽で効率的な「くくり罠」が注目されているということです。

上伊那猟友会では「くくり罠」とセットでシカを追い込む捕獲方法を検討していて、伊那市高遠地区で行ったテストでは、80の罠で39頭を捕獲しました。

竹入正一会長は「罠とセットにした追い込みは、全国に発信できるモデルになる」と話しています。

収録したDVDは、9月中に完成し、鳥獣被害に悩む全国の自治体などに販売する計画です。 -

えんぎ物の展示予約

伊那市山寺の業務用食品などを扱う「モダンパック伊那店」で10日と明日の2日間、正月用のしめ飾りに使う小物の展示予約会が開かれています。

駐車場に作られた特設会場には、個人でしめ飾りを作る人などが、鯛やおかめなどのえんぎ物を求め訪れていました。

1つ2円の札紙から、200円ほどの扇子など、およそニ千点が予約できます。

訪れた男性は「種類が多くて助かる。作ることと人にあげることが楽しみで毎年来ている」と話していました。

モダンパック伊那店の堀内聡店長は「完成したものもいいが、手作りしたものには重厚感やオリジナリティーがうまれる。多くの人に足を運んでもらいたい」と話していました。

「えんぎ物展示予約会」は、11日まで、モダンパック伊那店の駐車場で開かれています。 -

天竜橋 10月19日に供用開始

5日の伊那市議会一般質問で白鳥孝市長は、伊那市福島と南箕輪村北殿に架かる新しい天竜橋について、10月19日に開通式を行い供用を開始する事を明らかにしました。

新天竜橋は、大雨により橋脚が沈下した旧天竜橋にかわり、現在は、暫定措置として、時間限定で歩行者のみ通行可能となっています。 -

大地震防災訓練 南箕輪村の各区で一斉に

大地震を想定した防災訓練が5日南箕輪村の各区で一斉に行われ、地域の自主防災会を中心に緊急時の対応を確認しました。

午前8時30分、震度6強の地震発生を想定して村内全域でサイレンが鳴りました。

このうち中込区では、区民の避難訓練に合わせて、災害時に一人では避難できない高齢者など要援護者の、避難誘導訓練も行われました。

中込区では、現在11世帯、11人が要援護者として登録されていて、万が一の時は、隣り近所で助け合いながら避難する体制がとられています。

区民らは、車イスなどを使って要援護者を避難所まで誘導していました。

このあと、子供や女性が消火訓練を行いました。

中込区の自主防災会は、H15年に発足しました。災害時に物資の輸送が途絶える事を想定して、区の190世帯400人分の1日分の食糧も備蓄しているという事です。

自主防災会の池上忠人会長は、「自分たちの区をみんなで守ろうという意識を常日頃からもってもらいたい」と話していました。 -

料理コンテスト優勝メニューを提供

伊那青年会議所が地元の小中学生を対象におこなった料理コンテストの優勝メニューが5日伊那市の山荘ミルクで提供されました。

この日は、料理コンテスに参加した子供達が山荘ミルクでの職場体験をかねて一般のお客さんに料理を提供しました。

コンテストは、今年7月、子供達に人と関わり合う力を養ってもらおうと伊那青年会議所がおこなったもので、小学2年生から中学3年生までの5つのチームが参加しました。

優勝したメニューは、サケとチーズの春まき、ロールキャベツ、キンピラ、水菜のサラダ、グリーンピースおにぎりのセットで、コンテストでアドバイザーとして参加した山荘ミルクの向山美絵子さんがアレンジしました。

伊那青年会議所では、子供同士はもちろん知らない人ともかかわりあい、協力する事の大切さを学んで欲しいと話していました。 -

高遠・長谷地域定住対策 空き家などの改築工事を補助

伊那市は、過疎化が進む高遠・長谷地域の定住対策として、空き家などの改築工事に対し150万円を上限に工事費用を補助する方針です。

これは、5日開かれた伊那市議会一般質問で、議員の質問に対し、白鳥孝市長が答えたものです。

市では今議会に、U・Iターンや、廃屋の取り壊し、出産などに対する補助を盛り込んだ定住対策補助事業として1920万円を一般会計補正予算案に計上しています。

このうち、空き家については、45歳以下の若者が取得や増改築を行う際に150万円を上限に補助を行います。

伊那市の調査によりますと、現在高遠・長谷地域には、約500件の空き家があります。市では、今後すべての所有社に対し意向調査を行い、その結果をもとに、来年度をめどに、広く情報提供をする考えです。 -

上伊那農業高校吹奏楽部が伊那養護学校で演奏・交流

上伊那農業高校吹奏楽部の生徒は7日、伊那養護学校を訪れ演奏を披露しました。

伊那養護学校を訪れたのは、上農高校吹奏楽部の部員29人です。

上農高校では、学校の枠を超えお互いに視野を広げていこうと、10年以上前から伊那養護学校との交流を行っています。

7日は、生徒達が選曲しこの日の為に練習した曲など6曲を披露しました。

曲の間には、演奏で使っている楽器の説明もしていました。

アンコールの曲が始まると、伊那養護学校の生徒らは手拍子を送っていました。

上伊那農業高校吹奏楽部では、「今後も演奏だけでなく音楽クイズや演奏体験など、より楽しめる内容を考えていきたい」と話していました。 -

南アルプス林道バス 利用増加

伊那市長谷の戸台口から北沢峠を結ぶ市営南アルプス林道バスの利用が、8月末現在で、去年より、およそ2千200人増加したことが分かりました。

バスを運営する南アルプス林道管理室によりますと、今年8月末までの林道バス利用者の数は、2万6千590人で、去年の2万4千380人より2200人ほど増加しました。

管理室では、天候に恵まれたことが大きく影響したと見ています。

9月に入ってからは、平日の利用が落ち着いてきたものの、18日からの連休には、ETC効果で利用が増えると見込んでいます。

また、10月は紅葉を見に訪れる人がいて、すでに予約も入っているということです。

南アルプス林道バスの今シーズンの営業は、11月上旬までとなっています。 -

伊澤賢司君国体出場挨拶

今月10日から千葉県で開かれる国民体育大会の水泳競技50m自由形に出場する上伊那農業高校3年の伊澤賢司君が6日、伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に大会での活躍を誓いました。

6日は、伊澤君と水泳部の顧問佐々木博教諭が市役所を訪れ白鳥市長に出場の挨拶をしました。

伊澤君は、7月に行われた北信越大会の50m自由形に出場し、自己ベストとなる24秒26の記録を出し4位に入賞し、初めての国体出場を果たしました。

伊澤君は「大会では23秒台を出して8位以内に入賞したい」と話していました。

白鳥市長は、「上位を目指して頑張ってください」とエールを送っていました。

伊澤君が出場する国体の水泳競技は10日から千葉県の習志野市で行われることになっています。 -

台風9号 熱帯低気圧に

長野県の横断が予想された台風9号は、8日午後3時に熱帯低気圧に変わりました。

果樹農家が風雨に備え収穫作業を急いでいました。

8日は、果樹農家が、台風接近にともない、収穫作業を急いでいました。

南箕輪村神子柴のりんご農家宮沢次郎さんは台風接近を前に、りんごを収穫していました。

長野地方気象台によりますと台風9号は、午後3時に熱帯低気圧に変わりました。

長野地方気象台では午後6時から24時間の雨量は多い所で60ミリと予想していますが、風雨はおさまってくるとしています。 -

劇団「歩」が公演前に稽古

9月11日土曜日と12日日曜日に箕輪町文化センター付属劇団「歩」による公演「楽屋」が開かれます。

10日夜は団員らが、町文化センターで、公演を前に通し稽古をしていました。

劇団「歩」による公演「楽屋」は、様々な理由で死んでしまったかつての女優たちが、亡霊となって楽屋にはいりこむという設定で物語が進みます。

そこには主役を演じたかったが主役になれないまま病気で死んだり、志半ばで役者人生を断たれた女優たちの怨念がこもっていて、それぞれのプライドをかけた役者間の争いが見どころとなっています。

演出の飯島たかしさんは、「今回の公演では、どこまで人間の根幹に迫れるかを試してみたい」と話しています。

劇団「歩」による公演「楽屋」は11日土曜日と12日日曜日に、箕輪町文化センターで開かれ、入場料は大人が1000円、高校生以下は500円となっています。 -

伊那市がくくりわなの特区申請へ

全国的に問題となっている有害鳥獣被害ですが、伊那市では、ニホンジカなどを捕獲する手段として用いられている「くくり罠」を、わな免許をもっていない人でも仕掛けることができるようにするための特区認定に向けて申請をします。

これは、9日に開かれた伊那市議会9月定例会の一般質問で議員の質問に対し白鳥孝市長が答えたものです。

くくり罠は、特定の免許を取得した人しか仕掛けることができません。

伊那市では、免許を持っていない人でも、罠を設置できる特区となることで、有害鳥獣駆除を進めたい考えです。

現在、伊那市内では、免許を持っている74人が、罠による捕獲を行えます。

特区の認定が下りれば、免許を持っている人が同行することを条件に、免許を持っていない人でも、くくり罠をしかけることができるようになります。

市では、10月中旬に申請を行い、今年度中の特区認定を目指します。 -

村議会9月定例会開会

南箕輪村議会9月定例会が7日開会し、村は総額およそ6億5千万円を追加する一般会計補正予算案など18議案を提出しました。

補正予算案は、村道の改良事業に3000万円、村内の古くなった看板や標識の修繕と撤去に1000万円などとなっています。

提出された18議案のうち一般会計補正予算案など3議案が即決されました。

南箕輪村議会9月定例会は15日16日に一般質問、17日に委員長報告・採決が行われ閉会する予定です。 -

伊那市景気動向調査結果 製造業で回復の兆し

伊那市緊急経済・雇用対策本部は、7月に実施した景気動向調査の結果を発表しました。

製造業では、若干回復の兆しが見えるものの、建設業では、厳しい経営状況が続いているという結果となっています。

調査は、7月2日から23日までの間、伊那市などが事業者に対し、聞き取りを行う形で行い、製造業・建設業関係では、114事業所から回答を得ました。

それによると、製造業では、受注量について「前の年の同じ時期より増加している」と、48.8%が回答しました。

しかし、受注が増えても収益が上がらない事業所が多く、「前の年の同じ時期と変わらない」と39.8%が回答しています。

一方で、「収益が増加した」と28.9%が答えていることから、製造業では、一部で収益をあげる事業所も出てきています。

建設業では、受注量について、「前の年の同じ時期より増加」と32.1%が答えました。

しかし、「受注が下回っている」と50.1%が回答していて、市では、「経営状況の二極化が進んでいる」と分析しています。

また、収益については、「前の年の同じ時期と変わらない」と33.3%が回答しているものの、「前の年の同じ時期より低下している」と59.2%が答えていて、「厳しい経営状況にある事業所が増えていることがうかがえる」としています。 -

市商工業振興条例の改正案を12月定例会で提出へ

伊那市の白鳥孝市長は、工場新設などの補助金交付について一定期間以上の事業継続等を条件とすることなどを追加する、伊那市商工業振興条例の改正案を伊那市議会12月定例会に提出する考えを示しました。

これは7日開かれた伊那市議会一般質問で白鳥市長が明らかにしたものです。

伊那市商工業振興条例は工場新設や増設などの補助金などについて定めているものです。

伊那市は、市が誘致した企業、伊那市美篶のNECライティングが11月末で工場を閉鎖することを受け、条例にもとづいたこれまでの補助金およそ1億5900万円を返還するよう、親会社のNEC本社に口頭で求めています。

ただし今の条例には企業撤退の際、返還を求めることができるとする、明確な項目は記されていません。

議員からの「口頭ではなく、文書で求めるべきではなかったのか」という質問に対し、白鳥市長は、「法的根拠に準拠しているかどうか精査したうえでなければならないことから口頭で申し上げた。」と答えました。

また議員からの「補助金は全て税金。返還を求めるのは当然ではないか」という質問には「その方向でやっていきたい」と述べました。

他に「条例改正案の一定期間というのは企業からの税収の金額が補助金を上回るまでをいうのか」という質問には「そのことも含めたうえで提案する」と答えました。

一般質問では他にNECライティングの工場用地未購入問題についても質問が出されました。

この問題はNECライティングの工場増設のため市が、約6億7千万円をかけて整備した土地が未購入のままになっているというものです。

議員からは、NECライティングには土地購入の義務がある。市の口約束という手法も疑問だとして、今後の対応について質問が出されました。

白鳥市長は「土地購入を要請していくほか、新たな事業展開を要望していく。」と答えました。

質問した議員はこの件について住民監査請求が出される可能性も示唆しました。

1812/(木)