-

VC長野 SV参加資格交付

Vリーグを運営する一般社団法人ジャパンバレーボールリーグは、今年の秋からスタートする新しいトップリーグ「SVリーグ」への参戦に必要なライセンスを、VC長野トライデンツに交付したことを21日に発表しました。

男子は、南箕輪村を拠点に活動するVC長野トライデンツを含む9チームへの交付が決まりました。

日本のバレーボールリーグはこの秋からトップリーグとなる「SVリーグ」と「Vリーグ」の2つに再編されます。

SVリーグ参戦に必要なライセンスはホームアリーナでの入場可能数や売り上げ4億円以上などが交付の条件となります。

今シーズン10チーム中10位に終わったVC長野トライデンツでは「SVライセンスチームとして地域のみなさんに恩返しできるようさらに頑張っていきたい」と話していました。

リーグの編成については来月17日の理事会で正式決定することになっています。

-

地震対策連絡協議会 支援体制を学ぶ

地震などの災害に備え、被災者の支援体制について考える研修会が2月23日伊那市のいなっせで開かれました。

研修会は、長野県地震対策強化地域連絡協議会の上伊那・木曽ブロックが開いたもので、市町村や社会福祉協議会の職員など70人が参加しました。

講師は、長野県NPOセンターの古越武彦さんが務めました。

古越さんは「高齢者や外国人など、あらゆる人をもれなく支援するには、民間などの協力が必要だ」と話していました。

研修ではワークショップも行われ、災害発生から1か月後までを想定し、避難所での課題やその解決方法などについて意見を出し合っていました。

まとめとして古越さんは「災害での課題は、避難所の環境や子どもの居場所、高齢者の健康など共通している事が多い。

平時から住民と一緒に何ができるのか考え、目標をたて体制を作っていく事が大切だ」と話していました。 -

箕輪町の小学生4人 ソフトテニスで全国へ

箕輪町の小学生4人は今月千葉県で開かれる全国小学生ソフトテニス大会に長野県代表として出場します。

12日は全国大会に出場する4人のうち3人が役場を訪れ、白鳥政徳町長に出場の報告をしました。

全国大会にはダブルスで箕輪西小学校5年の藤井和久君と箕輪中部小学校5年の中坪千翔君のペア、中部小3年の中坪凛人君と欠席した中部小3年の上條遥輝君ペアが出場します。

藤井君と中坪千翔君は10月の長野県予選の5年生の部で準優勝しました。

中坪凛人君と上條君のペアは4年生以下の部で優勝し、共に全国大会への切符を手にしました。

全国大会に向けて子ども達は「まずは一つ勝ちたい」「優勝をめざしたい」などと話していました。

白鳥町長は「ケガに気を付け、長野県の代表として頑張って下さい」と激励しました。

4人が出場する全国小学生ソフトテニス大会は、29日から千葉県で開かれます。

-

伊那公園のロトウザクラ 開花

伊那市の伊那公園ではロトウザクラが8分咲きとなっています。

桜を管理する伊那公園桜愛護会によりますと18日までに開花したということです。

今週末から来週末までが見ごろになりそうだということです。 -

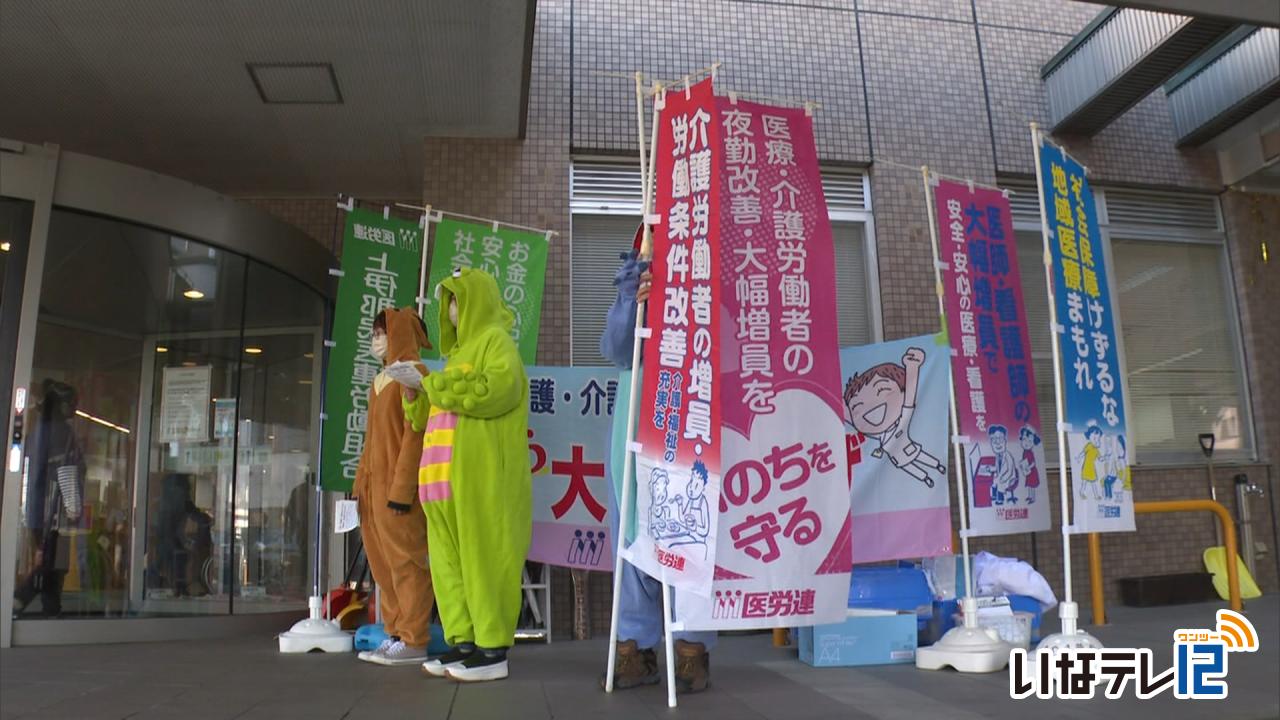

上伊那民医連労働組合 賃上げ求めアピール

上伊那民医連労働組合は、賃上げと人員増を求めるアピール行動を、14日箕輪町の上伊那生協病院前で行いました。

14日は上伊那医療生活協同組合の職員で作る上伊那民医労の役員が、患者などに賃上げや人員増を求めるチラシを配布しました。

これは、日本医療労働組合連合会が呼びかけ全国一斉に行われたものです。

上伊那民医労では「若い職員の離職が後を絶たない。引き続き賃上げ・労働条件の改善を訴えていきたい」と話していました。

-

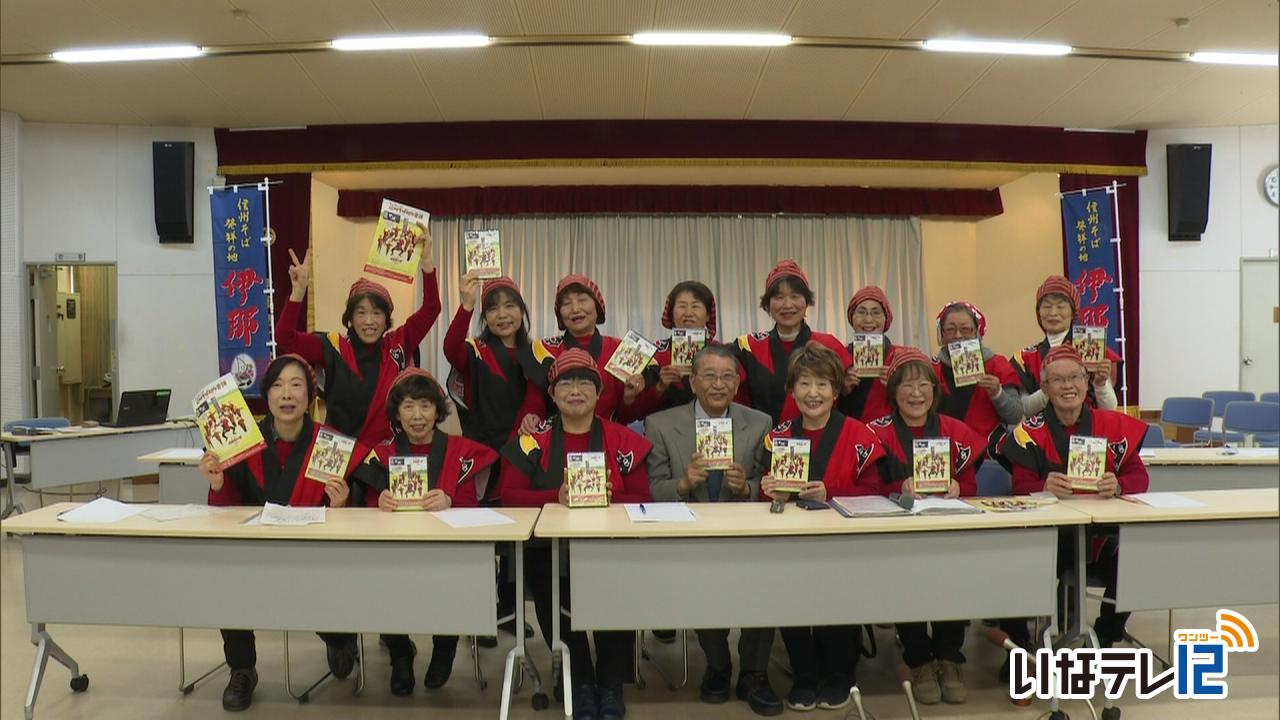

こまち~ず 信州そば切り音頭のDVD制作

伊那市の50代から70代でつくる歌や踊りの出前グループ「こまち~ず」は、「信州そば切り音頭」のDVDを制作しました。

21日は伊那市の伊那商工会館でこまち~ずが「信州そば切り音頭」を披露しました。

こまち~ずは伊那市を中心に50代~70代の11人が所属するグループです。

ボランティアで、脳いきいき教室などで歌や踊りを披露しています。

こまち~ずでは、多くの人に信州そば切り音頭を知ってもらおうと今回DVDを作りました。

「こまち~ずと踊ろう編」ではリーダーの唐澤敬子さんらの歌に合わせメンバーが踊ります。

「自宅で練習しよう編」では振り付けのポイントが紹介されています。

信州そば切り音頭は、2011年に松本地域で作られたものです。

こまち~ずでは、この曲を通して地域を盛り上げていこうと、介護予防の要素も盛り込んだ振り付けにアレンジし、2018年から脳いきいき教室などで披露してきました。

DVDは200枚作られ、市社協の講座や地域のイベントで活用していくということです。

無料で貸し出しも行っています。 -

天竜川上流の流域治水 気候変動踏まえ更新

天竜川上流の治水について検討する協議会が21日に開かれ、治水計画を気候変動に対応したものに更新することが確認されました。

会議はオンラインで開かれ、国や県、上下伊那と諏訪地域の26市町村の関係者らが出席しました。

協議会では、流域関係者が協働で水害対策を行う「流域治水」に取り組んでいます。

戦後最大規模の洪水と言われ、天竜川全域で浸水被害があった1983年(昭和58年)の洪水を基準に治水計画が進められてきました。

しかし、気候変動により2040年頃には当時と比べ、降雨量がおよそ1.1倍、洪水発生頻度が2倍になると予想されています。

そのため、この日は気候変動に対応した「流域治水プロジェクト2.0」として取り組むことが確認されました。

治水計画を見直すとともに、早期の防災・減災を目指します。

川の掘削工事や既存の洪水対策施設の活用、防災マップづくりの推進をさらに進めていくとしています。

天竜川上流河川事務所では、「現在の対策では災害に対応できない可能性があるため、水害対策の加速化を図りたい」としています。

治水計画の見直し・更新は、全国109の水系で進められています。

-

小型ドローン使いプログラミング体験教室

小型ドローンを使いプログラミング技術にふれる体験教室が20日に、箕輪町の藤が丘体育館で開かれました。

プログラミング体験教室には、町内の小学生の親子21組およそ50人が参加しました。

デジタル人材の育成を目的に、町と町商工会工業部会が開いたものです。

町内で、ものづくり塾を行っているエクシンテック株式会社の笠川知洋さんが講師を務め、ドローンの動かし方を指導しました。

「上昇」や「旋回」など30ほどあるコマンドの中から選んで組み合わせ、飛ばしていました。

思い通りに飛ばすためにはどうすれば良いかを工夫することで、プログラミングの考え方のプロセスを体験してもらおうという狙いがあります。

会場では他に、AR技術により目の前に現れたモンスターを倒すアクションゲームの体験会が開かれた他、溶かした樹脂を重ねて立体物を作るブースが設けられ、参加者は、楽しみながら最先端技術にふれていました。 -

まち記者 成果発表会

地域の課題や魅力などを市民目線で発信する「まち記者」の成果発表会が3月19日伊那市役所で開かれました。

成果発表会では、まち記者の講座の受講者が発表しました。

このうち宮田村の兒玉真理子さん・孝大さん夫妻は、ファームはせを取材した動画を制作しました。

兒玉さんは「長谷の魅力が伝わるような風景を撮影するのに苦労した」などと話していました。

伊那市は、今年度市民自らが記者となって伊那市の課題や魅力を発信する「まち記者」の取り組みを進めてきました。

伊那記者クラブのメンバーによる講座を全5回の開き、のべ34人が受講しました。

伊那市では来年度も取り組みを継続していきたいとしています。

-

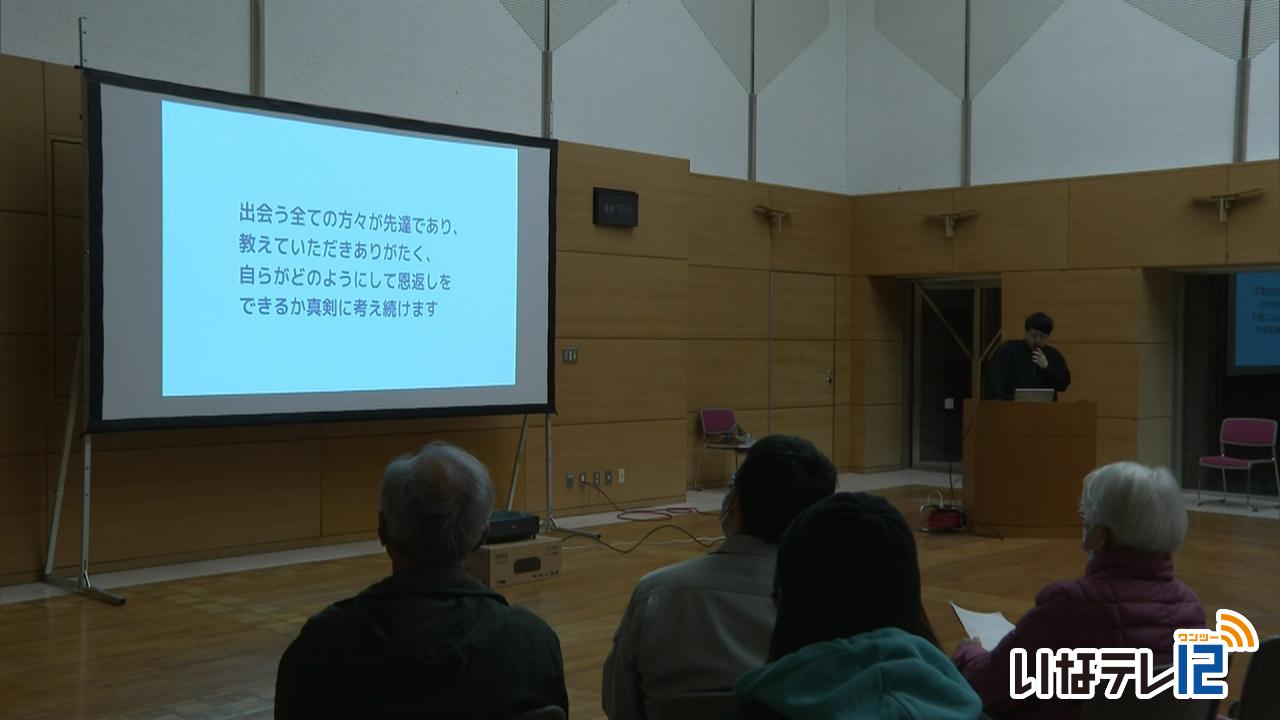

伊那市地域おこし協力隊 卒業報告会

伊那市地域おこし協力隊の卒業報告会が18日、市役所で開かれました。

報告会では来月末までに任期が終了する5人がこれまでの活動を発表しました。

このうち、「南アルプス山と人のコミュニケーター」として活動した隈本由夏さんは、SNSでの情報発信や、食とジオパークを掛け合わせたイベントの開催などに取り組みました。

また、「みはらしファームの農の魅力開発」に取り組んだ久田拓弥さんは「エシカル」をテーマにしたフリーマーケットを企画し、3年間で9回開催しました。

久田さんは「今後も伊那を心躍る地方にできるよう活動していきたい」と話していました。

今回の5人を含め伊那市地域おこし協力隊の卒業生は26人で、そのうちの約8割が伊那に定着しているということです。

来年度は6人の採用を予定しています。

-

弥生男子ソフトボール部 全国へ

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の男子ソフトボール部は、山口県で開かれる全国大会に出場します。

14日は伊那弥生ケ丘高校で激励会が開かれ、藤原傑主将・坂井彦斗さん・髙橋晃大さんの3人が下島典子同窓会長に出場することを報告しました。

去年10月に開かれた県大会で優勝し、2年連続26回目の全国大会に出場します。

部はマネージャー合わせて14人で活動していて、チームワークが強みだということです。

伊那弥生ケ丘高校男子ソフトボール部の初戦は23日に山口県で行われます。

-

伊那市 4月1日付の人事異動内示

伊那市は、4月1日付けの人事異動を19日、内示しました。

196人の異動と小規模で部長級の昇格は3人です。

農林部参事・農政課長に農林部農政課長の下島聡さんが昇格します。

長谷総合支所長 兼 総務課長に市民生活部生活環境課長 兼 伊那市消費生活センター所長の篠崎和博さんが昇格します。

議会事務局長に企画部副参事・企画政策課付上伊那広域連合派遣の白鳥英一さんが昇格します。

組織改編では、50年の森林推進室を「50年の森林推進課」に、長谷総合支所の山岳高原観光課の名称を「南アルプス課」に変更します。

-

今年の大芝高原まつり 8月24日に開催

南箕輪村の大芝高原まつり実行委員会が18日村役場で開かれ、来年度のまつりが8月24日(土)に行われることが承認されました。

18日は実行委員およそ20人が参加し、今年度の反省や来年度の祭りの日程について話し合いました。

来年度の第39回大芝高原まつりは8月24日(土)に行われます。

来年度は村政150周年の記念の祭りということで、実行委員会ではイベントの内容について検討していくということです。

-

第7回桜の開花予想 高遠城址4月1日

民間気象情報会社のウェザーニューズは、第7回の桜の開花予想を19日発表しました。

伊那市高遠町の高遠城址公園の開花は前回の予想より1日遅い4月1日となっています。

19日の高遠城址公園です。

例年早く開花する公園南側の桜の木のつぼみが膨らんでいました。

ウェザーニューズによりますと、高遠城址公園の開花は4月1日、満開は7日で、13日に発表された前回の予想と比べそれぞれ1日遅くなっています。

19日は23日の公園開きを前に、出店やイベントの準備が行われていました。

なお去年は3月25日に開花しました。

-

春の高校伊那駅伝 で「ときわの命水」提供

ミネラルウォーターの製造販売を行っている伊那市の有限会社いすゞは自社商品の「ときわの命水」を24日に開かれる春の高校伊那駅伝に出場する選手に無償で提供します。

19日に伊那市富県のいすゞで「ときわの命水」500ミリリットルのペットボトル、2,000本の積み込み作業が行われました。

「ときわの命水」は井戸を掘り汲み上げたミネラルウォーターです。

国際評価機関のモンドセレクションで味覚など審査基準を満たした商品として最高金賞を受賞しています。

伊那駅伝に出場する選手への提供はいすゞの織井常和社長が伊那市で開かれる大会を応援しようと決めたものです。

24日の大会当日は発着点の伊那市陸上競技場のほか、各中継所に置き選手に配られます。

-

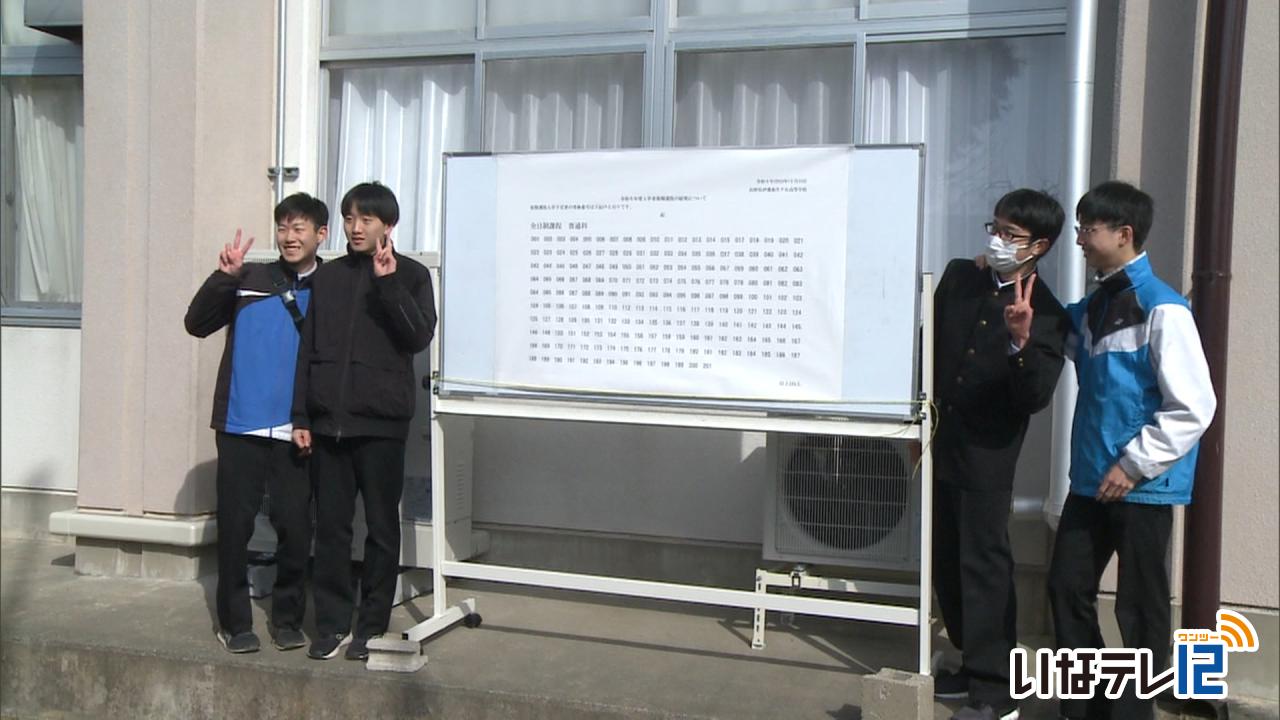

高校後期選抜 合格発表

公立高校後期選抜の合格発表が19日一斉に行われ県内では9,100人あまり、上伊那では808人が喜びの春を迎えました。

伊那市の伊那弥生ケ丘高校では午前8時30分に合格者の受験番号が書かれた紙が張り出されました。

自分の受験番号を見つけた受験生は保護者や友人と喜び合い、写真を撮影していました。

伊那弥生ケ丘高校では、194人が受験し、全員が合格しました。

入学式は4月4日に行われる予定です。

公立高校の後期選抜の県内の受験者数は、全日制、定時制、多部単位制合わせて9,528人で、合格者は9,142人です。

上伊那では814人が受験し、808人が合格しています。

上伊那で再募集する高校は辰野高校の普通で1人、商業で8人、高遠高校で1人、伊那北高校の普通で7人、伊那弥生ケ丘高校で6人、赤穂高校の商業で2人、定時制で若干名、駒ケ根工業高校の機械・電気・情報技術一括で14人、箕輪進修高校の普通Ⅰ部・Ⅱ部・Ⅲ部、工業Ⅰ部でそれぞれ若干名となっています。

再募集の受け付けは19日から22日(金)午後5時までとなっています。

-

春の高校伊那駅伝 地元校が練習

春の高校伊那駅伝が24日に開かれます。地元から出場する高校では、練習に熱が入っています。

地元からは男子に上伊那農業と伊那北高校、女子に伊那北高校と南信合同で伊那西高校が出場します。

それぞれの高校では24日に向け練習が行われています。

上伊那農業高校男子は、前回大会は欠場してしまい、2年振りの出場です。

伊那北高校は、男子が第1回大会からの連続出場、女子は18年振りの単独での出場です。

今年は男子が過去最多の134チーム、女子が58チーム、合わせて192チームがエントリーしています。

前日の23日には、女子の40回大会記念として、田中希実さんのオンライントークショーが予定されています。

田中さんは2017年の春高駅伝で3区を走り、東京オリンピック女子1,500メートルで8位入賞しました。

春の高校伊那駅伝は、24日(日)伊那市陸上競技場を発着に、女子が午前10時、男子は午後0時10分にスタートします。

-

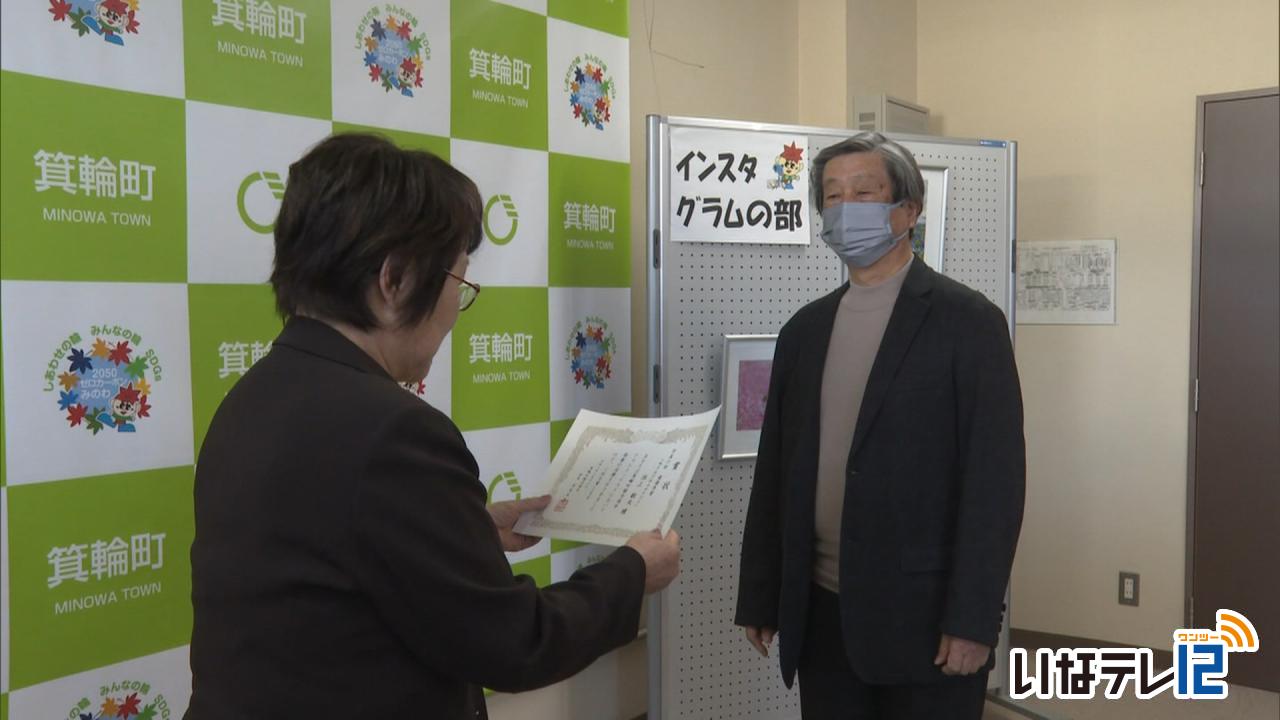

箕輪町フォトコンテスト表彰式

箕輪町観光協会のフォトコンテストの表彰式が役場で18日に行われました。

この日は、町観光協会の釜屋美春会長から受賞者に表彰状が手渡されました。

写真の部の最優秀賞には、箕輪町松島の池上敏夫さんが選ばれました。

-

箕輪町移住体験ツアー

箕輪町への移住を考えている人を対象にした日帰りの体験ツアーが16日に行われました。

ツアーには、東京都や埼玉県などから10人が参加しました。

参加者は、はじめに福与の展望台を訪れ、職員から地形などについて説明を受けました。

そのあと、郷土食五平餅づくりを体験しました。

町によりますと、今年度町へ移住した人は、2月末現在でおよそ120人だということです。

ツアーには白鳥政徳町長も訪れ、参加者と交流していました。

白鳥町長は「大きな町ではありませんが、コンパクトで利便性が高く暮らしやすいです」と話していました。

この日はほかに、保育園の見学や、すでに移住をした人との交流なども行われました。 -

東駒ヶ岳開山200周年記念事業実行委員会

伊那市と山梨県にまたがる南アルプス東駒ヶ岳の、長野県側からの開山200周年記念事業の実行委員会の初会合が伊那市役所で14日に開かれました。

この日は、伊那市の関係者で構成する実行委員6人が出席し、事業計画について話し合いました。

地元で東駒ヶ岳と親しまれる甲斐駒ヶ岳は、伊那市と山梨県北杜市にまたがる標高2,967メートルの山です。

今年は、長野県側からの開山が200周年となることから、伊那市が記念事業を計画しています。

事業では、現在甲斐駒ヶ岳の表示のみの山名標識に東駒ヶ岳も追加するほか、携帯トイレの普及活動やトイレごみの清掃活動、200周年を記念したリーフレットの作成を行う計画です。

実行委員会では、市内外の人に南アルプスに関心を持ってもらい、環境保全や地域の活性化を図っていくとしています。

-

伊那スタジアム・市営野球場 ネーミングライツ決定

伊那市の伊那スタジアムと市営野球場の愛称が、「伊那ニッパツスタジアム」と「伊那ニッパツ野球場」にそれぞれ決まりました。

市では、所有する施設についてネーミングライツスポンサーを募集していて、このうち伊那スタジアムと伊那市営野球場について神奈川県に本社がある日本発条株式会社に決まりました。

愛称は、伊那スタジアムが「伊那ニッパツスタジアム」に、伊那市営野球場が「伊那ニッパツ野球場」にそれぞれ変更となります。

期間は、4月1日から2030年3月31日までの6年間で、金額は2つの施設合わせて年額税込み100万円となっています。 -

聞き書き甲子園 伊那を取材した2人が最高賞を受賞

全国の高校生が農山村漁村の名人から話を聞き、記録・発信する「聞き書き甲子園」で、伊那市の名人を取材した2人が、それぞれ最高賞を受賞しました。

18日は、市役所で定例記者会見が開かれ、白鳥孝市長が結果を紹介しました。

4つの最高賞のうち、松茸名人の藤原儀兵衛さんを取材した愛知県の国際高校2年成田和香さんが農林水産大臣賞を、木工ロクロ・漆塗り名人の宮原勝さんを取材した石川県の金沢大学付属高校2年の西田空麗さんが環境大臣賞をそれぞれ受賞しました。

今年度の聞き書き甲子園では、県内4つの市と村を含む全国13市町村の88人の名人を高校生が取材しました。

伊那市は今年度初めて協力市町村として高校生の受け入れを行い、7人が名人を取材しました。

今月25日には東京都でフォーラムが開かれ、表彰式の他、受賞した生徒や取材を受けた名人による対談などが行われます。 -

渡場花の会 道路美化で表彰

長年にわたり道路花壇の整備を行った伊那市東春近の「渡場花の会」は道路河川愛護活動知事表彰を受賞しました。

18日は伊那市の伊那合同庁舎で伝達式が行われ、渡場花の会代表の奥村徳一さんに伊那建設事務所の石田良成所長から知事感謝状が手渡されました。

今回、上伊那では渡場花の会と宮田村の中越小田切川愛護会の2団体が表彰されました。

渡場花の会は2005年から県道沢渡高遠線の花壇を整備しています。

渡場区の70~80代の有志17人で組織され、年間およそ20回作業を行っています。

表彰は1969年度から行われ、上伊那では今回を含めて56団体が受賞しています。

-

美術教諭の加藤博美さん チャリティー作品展

伊那市の西箕輪中学校美術教諭の加藤博美さんの絵画のチャリティー作品展が、伊那市のアートギャラリーミヤマで開かれています。

会場には、油絵やアクリル画、日本画など30点が展示されています。

静物画や抽象画など、テーマも様々です。

加藤さんは、南箕輪村田畑在住で、西箕輪中学校で美術教諭をしています。

能登半島地震のチャリティー作品展として初めて個展を開きました。

会場では募金を受け付けるほか、代表作数点をポストカードにして販売し、その収益を被災地の学校などへの支援金に充てるということです。

作品展は、30日(土)まで、アートギャラリーミヤマで開かれています。

入場は無料です。

なお、火曜日と水曜日は休館となっています。

-

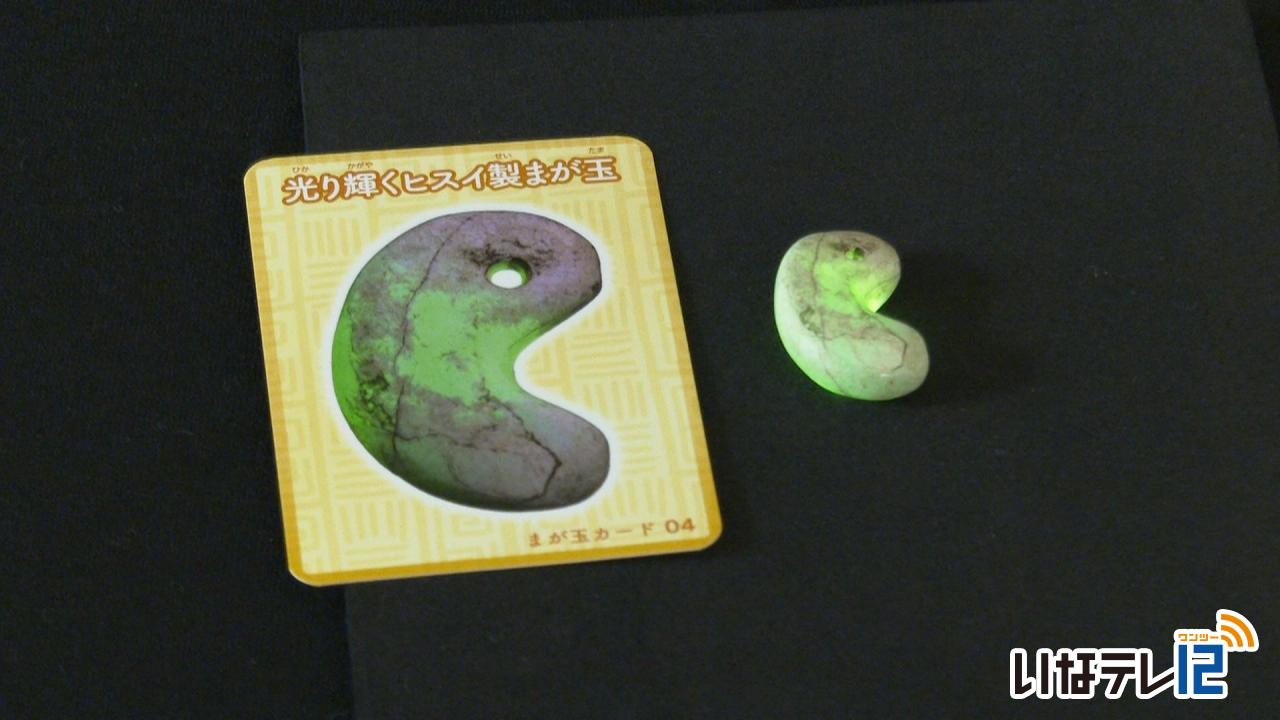

創造館でまが玉カード配布

長野県埋蔵文化財センターは、県内各地で出土した縄文・弥生・古墳時代の装飾品「まが玉」のカード15種類を作製しました。

このうち伊那市の創造館所蔵のヒスイ製のまが玉がカードになりました。

昭和52年1977年に西春近中村・下島の中村遺跡で出土したものです。

カードは、表側に遺物の写真が載り裏側はデータ欄になっています。

好評だった「縄文カード」に続く第3弾として長野県埋蔵文化財センターが企画・製作したものです。

カード作成に合わせて創造館では、「伊那市のまが玉大集合展」と題しカードになったものを含む市内3か所で出土したまが玉7点を展示しています。

このうちカードに選ばれたヒスイ製のまが玉は、長さは3.2センチ幅1.5センチ、厚さ1.1センチ、重さは13.2gです。

まが玉が見つかった中村遺跡では6軒の弥生時代後期の住居跡が見つかっていて、中でも有力者の家と考えられる住居跡から発見されたということです。

展示では他に、西春近白沢の鎮護塚東古墳や美篶笠原で出土したまが玉も展示しています。

創造館の伊那市まが玉大集合展は、5月20日まで開かれています。

創造館では中村遺跡のカードを配布していてなくなり次第終了となります。

まが玉を展示している博物館など県内15の施設1つにつき1枚カードが作製されていて、各施設で配布されています。

-

VC長野 17日試合結果

バレーボールVリーグ男子1部VC長野トライデンツの17日の試合結果です。

VC長野トライデンツは、アウェーで東レアローズと対戦し、セットカウント1対3で敗れました。

VC長野トライデンツは今シーズン最後の試合となり、2勝34敗で最下位に終わりました。

-

弥生制服リユース事業 クリーニング店が協力

伊那弥生ケ丘高校同窓会は去年に引き続き不要になった制服を新入生に譲渡する制服リユース事業に取り組みます。

今年から制服のクリーニングを(有)矢野クリーニングに依頼します。

16日は、伊那弥生ケ丘高校同窓会の下島典子会長らが南箕輪村田畑の矢野クリーニング本社工場に集まったおよそ40着を持ち込みました。

これまではクリーニング済の制服を受け入れ、新入生に無償で譲渡していましたが、提供する側の負担軽減のため、業者に依頼することにしました。

矢野クリーニングでは同窓会の依頼により、社会貢献につなげようとリユース用の制服を半額以下でクリーニングします。

今後は制服を受け取る新入生が1着200円を負担します。

去年は約20人の新入生が利用したということです。

制服の受け入れ・譲渡は伊那弥生ケ丘高校同窓会館で通年行っていて、19日から24日は譲渡の集中期間として土日も対応するということです。

-

最高気温20.4度 ロトウザクラが開花

16日の伊那地域の日中の最高気温は今年最高の20.4度と4月下旬並みの暖かさとなりました。

伊那市の中央区公民館ではロトウザクラが開花しました。

正午頃、中央区公民館のロトウザクラは数輪が開花していました。

公民館によりますと開花時期は例年並みだという事です。

-

秀畝生誕150年企画展 伊那・高遠との交流を中心に

伊那市高遠町で生まれ花鳥画や山水画を得意とした日本画家、池上秀畝の生誕150年を記念した企画展が伊那市創造館で16日から始まりました。

会場には伊那小学校や伊那高等女学校、現在の伊那弥生ケ丘高校などに贈られた秀畝の作品40点が展示されています。

秀畝は伊那の学校や寺など様々な施設に作品を残しています。

これらは幼馴染で坂下の茶商・伊藤巨摩治郎が贈る手助けをしました。

こちらの「富嶽と三保の松原」は昭和6年に上伊那図書館の開館を記念し寄贈されたものです。

池上秀畝は明治7年1874年高遠町生まれの日本画家で、生誕150年の今年は県内外の文化施設で記念展が企画されています。

創造館では、秀畝と伊那・高遠との交流に着目し、市内の学校や寺社などに寄贈された作品や資料などを展示しています。

池上秀畝生誕150年記念展伊那・高遠との交流を中心には5月27日まで伊那市創造館で開かれています。

-

信州国画会・南信支部展 17日まで

全国規模の展覧会「国展」に出品している南信地方の画家による信州国画会・南信支部展が16日と17日の2日間、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には国画会の会員や一般の油絵やアクリル画など14点が展示されています。

中には「STOP WAR」と書かれた物や、きのこ雲を中心に人で銃やドローンなどの兵器を描いた物など反戦をテーマにした作品もあります。

展示されている作品は5月から東京で開かれる国展に出品されるということです。

南信支部展はあすまで伊那文化会館で開かれています。

311/(月)