-

VC長野 16日の試合結果

バレーボールVリーグ男子1部VC長野トライデンツの16日の試合結果です。

VC長野トライデンツはアウェーで東レアローズと対戦し、セットカウント0対3で敗れました。

17日もアウェーで東レアローズと対戦します。

-

伊那北高校の上島さん提出の請願が採択

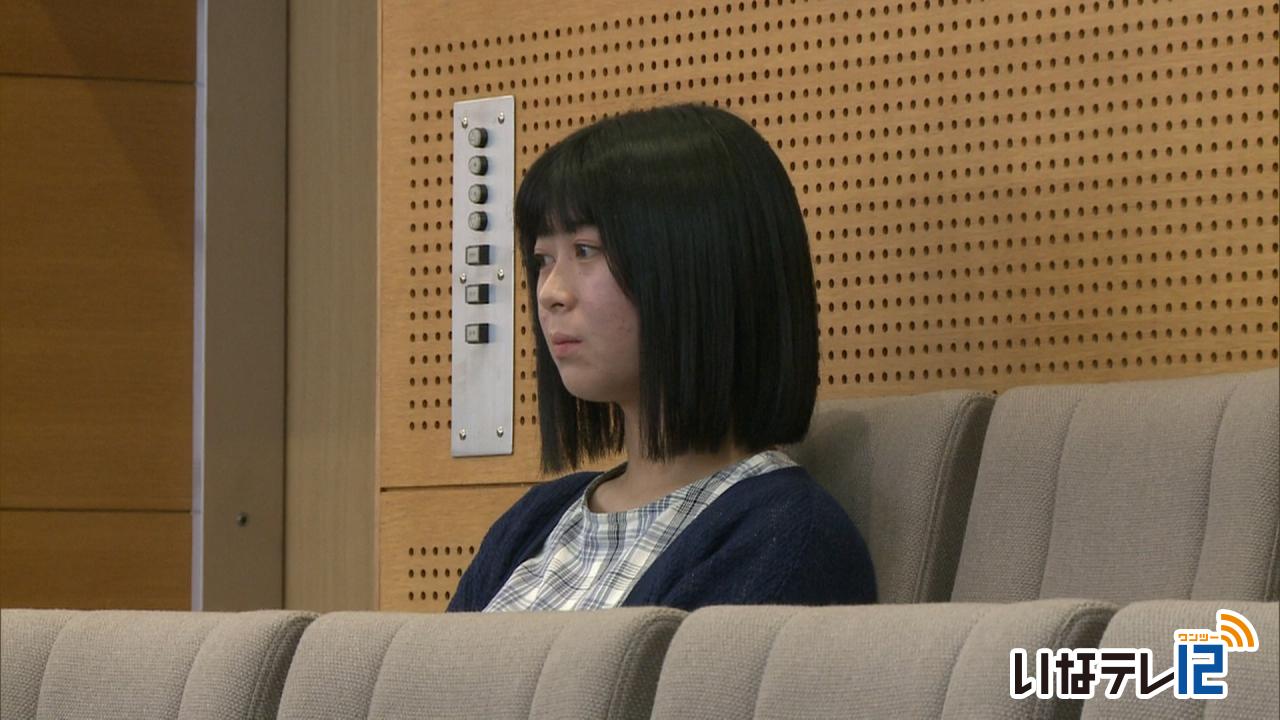

伊那市議会3月定例会が15日に閉会し、伊那北高校2年の上島実来さんから提出されていた市の子育て環境の改善を求める請願が採択されました。

15日は、請願を提出した上島さんが傍聴席で採決の様子を見ていました。

上島さんは総合的な探究の時間で「子育てに優しい伊那市を作るには」をテーマに保育園児保護者約1,500人を対象に独自のアンケートを行いました。

366件の回答があり、新たな子どもの遊び場の検討や子育てに関する情報発信方法の見直しなどアンケート結果から要望をまとめ市に伊那市における子育て環境の改善を求める請願を提出しました。

採決では全会一致で採択となりました。

15日は3月定例会に提出されていた来年度の一般会計当初予算案など51議案がすべて可決し閉会しました。

-

箕輪町人事異動68人中規模

箕輪町は、4月1日付けの人事異動を15日、内示しました。

68人の異動と中規模で課長級の昇格は3人です。

こども未来課保育園室長に総務課長補佐兼総務係長の前島昌子さんが昇格します。

-

東春近保育園 木のメダル作り

伊那市の東春近保育園の年長園児は、老松場の丘古墳公園で、木のメダル作りを15日、行いました。

15日は、年長園児38人が公園を訪れました。

地元住民でつくる老松場の丘古墳公園整備委員会が5年ほど前から卒園する園児を招待し、思い出づくりにしてもらおうと木のメダルづくりを行っています。

木は、一昨年12月に公園内のヒノキを間伐し乾燥させたものです。

直径8センチ厚さ1センチの木に、園児たちは、絵などを書きました。

公園は、保育園のすぐ近くにあることから、園児たちは、アスレチックやそり滑りなど四季を通して活用しています。

書き終えると整備委員会のメンバーがリボンを通し、園児の首にかけていました。

最後に園児たちは、お礼に手作りのペン立てを整備委員会のメンバーに手渡しました。

東春近保育園の卒園式は、25日に行われることになっています。

-

伊那まつり8月3日開催へ

伊那市の今年の伊那まつりは8月3日の1日開催で行われることが14日、決まりました。

14日は、伊那まつり実行委員会が伊那市のいなっせで開かれ、祭りの実施方針や組織などについて承認されました。

新型コロナの影響で2020年から3年間の中止を経て開催された去年の伊那まつりは、これまでの2日開催から市民おどりを中心とした1日開催としました。

市民主体のまつりを目指そうと、8月3日の1日開催で今年も実施し花火大会は、市民おどり終了後に行うとしています。

去年のまつりに磨きをかけて一歩進もうとテーマは「前進」に決まりました。

まつりの詳しい内容については、実行委員会や専門委員会などで検討していく予定です。 -

木彫りの渓流魚作品展

木彫りの渓流魚などを製作する箕輪町松島の柴和彦さんの作品展が15日から、伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

会場にはイワナやアマゴなど木彫りの作品、およそ150点が展示されています。

渓流釣りが趣味だという柴さんは釣った魚を表現したいと独学で作品づくりに取り組むようになり、展示会は今回で14回目です。

こちらは、去年9月に長野県工芸美術会で信濃毎日新聞社賞を受賞した作品です。

カジカの主が古木から出てくる様子を表現したということです。

ここ最近では、渓流沿いで見られる鳥なども製作しています。

この他に、アマゴやイワナなどのストラップや花台や花入れなども展示販売しています。

柴和彦さんによる作品展は21日(木)まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

小野御柱で着用 衣装展示

去年春に辰野町小野と塩尻市北小野で行われた御柱祭「小野御柱」で着用された衣装が南箕輪村のJA上伊那南箕輪支所に展示されています。

展示されているのは去年行われた小野御柱で、辰野町小野の雨沢地区の青年会が身につけた衣装8人分です。

衣装をデザイン、展示しているのは南箕輪村田畑在住のイラストレーター加藤恵理子さんです。

これらの衣装は御柱祭で長持ちを担いだり、踊りを披露して祭りを盛り上げる「雲助」の衣装です。

加藤さんは布に描くためのカラーの墨を使い、より本物の入れ墨姿に見えるよう肌着の上下に絵柄を手描きしました。

雨沢地区の「雲助」の衣装担当者が高齢になったことから、雨沢地区の青年会から依頼を受け加藤さんが受け継ぐことになったということです。

会場には他にも御柱の里曳きをする雲助の様子を描いた油絵も展示されています。

展示は19日までJA上伊那南箕輪支所で行われています。

-

ペレットストーブフェア 16日まで

木質ペレットを生産・販売する上伊那森林組合は、ペレットストーブの普及を図ろうと15日と16日の2日間フェアを伊那市高遠町のバイオマスエネルギー工場で開いています。

上伊那森林組合バイオマスエネルギー工場では、国内4社のストーブメーカーが40万円から80万円ほどのペレットストーブの展示を行っています。

上伊那森林組合では、上伊那地域などのカラマツやアカマツを材料に使った木質ペレット「ピュア1号」を生産しています。

環境意識の高まりもあってか、昨年度の販売量はおよそ4500トンで販売開始から右肩上がりに伸びていて、今年の秋にはペレット製造ラインを増設する計画です。

薪ストーブと比べコストがかからず取り扱いも楽だということで、一般家庭や公共施設などで普及が進んでいます。

森林組合も販売・設置を行っていて、昨年度は取り扱い台数が初めて100台を超えたということです。

15日は、購入を検討している人たちが訪れ担当者から説明を受けていました。

他に、ペレットストーブを使ったサウナも展示されています。

価格はおよそ230万円です。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて二酸化炭素などの温室効果ガスの削減に取り組む伊那市では設置費用の3分の2以内の最大42万円の補助制度を行っています。

今年度は、これまでに25件の申請があったということです。

ペレットストーブフェアは16日まで、伊那市高遠町のバイオマスエネルギー工場で開かれています。

-

南箕輪小学校 卒業生が学び舎巣立つ

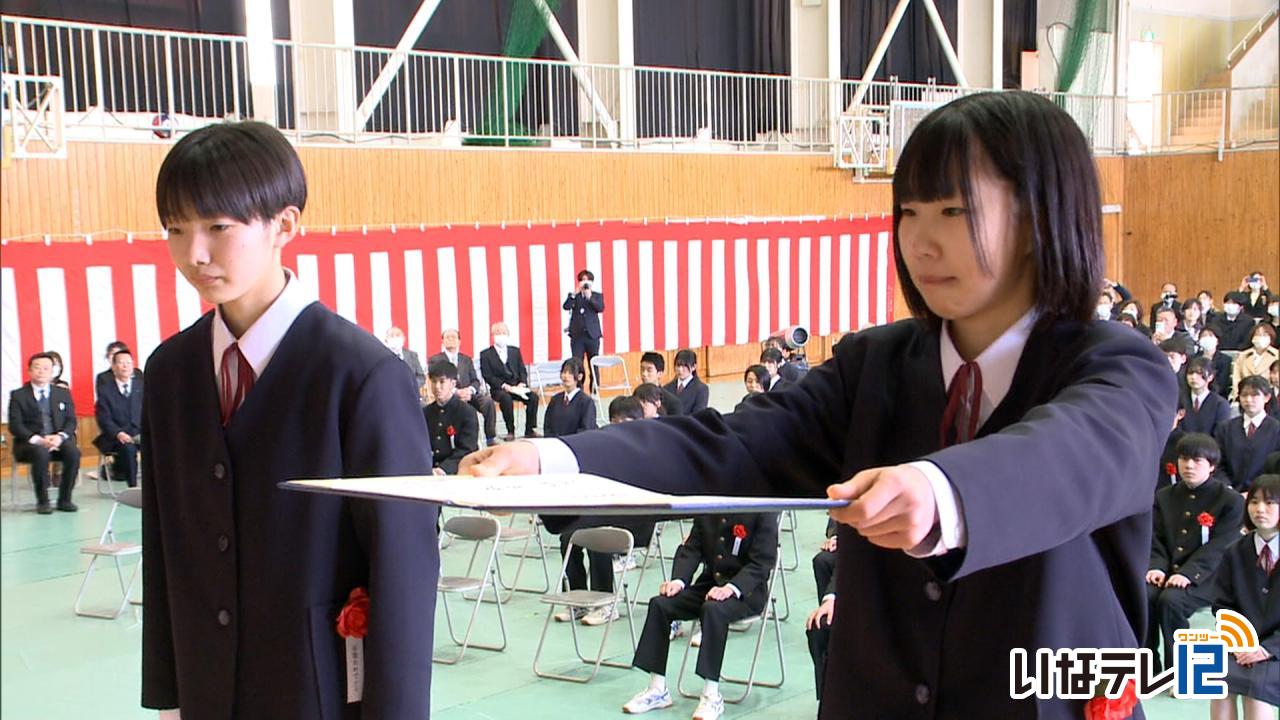

上伊那の各地の小学校で卒業式が行われています。

南箕輪村の南箕輪小学校でも14日卒業式が行われ、6年生が学び舎を後にしました。

南箕輪小学校では、128人が卒業を迎えました。

式では大島俊彦校長からひとりひとりに卒業証書が手渡されました。

大島校長は「苦しいことがあった時、あきらめずに努力し続けた小学生の時の自分を思い出してください」と式辞を述べました。

式では、卒業生が歌を披露しました。

式が終わると、クラスで最後の学活が行われ、6年4組では担任の教諭が生徒ひとりひとりにメッセージを贈っていました。

児童から担任の教諭に花束が贈られました。

下校時には、廊下に職員が並び、卒業生と保護者を見送っていました。

放送エリア内の小中学校の卒業式は18日まで行われます。

-

伊那新校 新校舎は2029年度末完成の方針

伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校が再編統合する伊那新校について、長野県教育委員会は、新校舎の完成は開校2年後の2029年度末とする方針を13日の懇話会で示しました。

工事中の3年間は伊那弥生ケ丘高校で授業が行われる計画です。

13日は伊那市の伊那合同庁舎で伊那新校再編実施計画懇話会が開かれ、県教委が校舎建設の方針を説明しました。

伊那新校は、2028年4月開校予定で、新校舎は現在の伊那北高校の校舎を解体し建設します。

県教委の方針では、新校舎の建設工事開始は2027年度、完成は2029年度、利用開始は2030年度からとしています。

工事期間となる開校前の1年間、開校後の2年間、生徒は伊那弥生ケ丘高校の校舎を活用します。

検討が進められていた統合の方法については開校時に伊那北・弥生の在校生が伊那新校の生徒となる「一斉統合」が望ましいとしています。

参加者からは「生徒数に対しスペースが足りないのではないか」「理科など、専門設備が必要な学習が十分に行えるのか」「建物ありきではなく人ありきで議論をしてほしい」といった意見が出ていました。

県教育委員会では、「生徒の安全を考えると工事中は弥生の校舎を利用するのが良いと考えている。中学生に対して十分な説明をするため工事の時期を2027年度からとした」としています。 -

南箕輪村 身寄りのない人のガイドラインを作成

南箕輪村と村社会福祉協議会は、身寄りのない人が地域で安心して暮らすための支援機関向けのガイドラインを県内で初めて作成しました。

14日は村内で「南箕輪村身寄り問題検討チーム」の会議が開かれ、ガイドラインの案が承認されました。

ガイドラインでは、架空の高齢男性のライフステージに沿って、住まい探しや入院、死後などに「身寄りのない」ことで直面しうる問題と、各機関での対応方法が示されています。

村と村社協では、核家族化や高齢化により孤立する人が増える中、医療・介護施設、法律事務所、葬儀・不動産事業者などの関連機関を集め検討チームを作り、対応方法について検討・合意を進めてきました。

今回、その内容を地域としてのガイドラインにまとめました。

このほか、高齢者が人生の最期を迎えるための情報を記す「まっくんもしもシート」も作成しました。

このガイドラインは、各支援団体で活用される予定です。

長野県社協によりますと、身寄りのない人のガイドラインの作成は県内初めてで、他に長野市でも検討が進められているということです。

-

新宿区の卒業生にアルストロメリア

伊那市は友好提携都市の東京都新宿区の小中学校の卒業生にアルストロメリアを贈呈します。

14日は防災コミュニティセンターで市やJAの職員など17人がラッピング作業を行いました。

ラッピングしたアルストロメリアにはお祝いのメッセージが添えられました。

伊那市を身近に感じてもらい、市の魅力を知ってもらおうと毎年友好提携都市の新宿区に特産品のアルストロメリアを贈り今年で7年目です。

この日は19日に卒業式を行う中学校10校の為に1,000本がラッピングされました。

20日にも小学校と特別支援学校用に作業を行い、全部で2,800本を贈るということです。 -

上農高校 ピザ販売協力企業にお礼

南箕輪村の上伊那農業高校加工班の生徒は去年校内で栽培したトマトを使ったピザを販売し、開発や販売に協力した企業に14日お礼をしました。

この日は伊那市のアルプス中央信用金庫本店に上農高校の加工班の生徒2人と教諭が訪れ、職員に感謝を伝え、お礼に校内で作っているりんごを使ったジュースを贈りました。

上農高校の加工班1・2年生の生徒13人は去年校内で採れたトマトでソースを作り、地元食材を使い冷凍ピザ3種類を商品化しました。

ピザは市内の食品業者など4社の協力を得て900枚製造し、ファーマーズあじ~なや東武トップツアーズで販売されました。

上農の生徒は「コストを考えて使う材料を選ぶのが大変だった」と話していました。

あるしんでは希望する職員の注文を取りまとめてピザを購入しました。

ピザは完売したということです。

上農高校では来年度も活動を続けていくということです。 -

箕輪町議会3月定例会 閉会

箕輪町議会3月定例会は、新たに提出された4議案を含む48議案すべてを原案通り可決し13日閉会しました。

このうち、離婚後の共同親権導入について慎重な議論を求める衆議院議長・参議院議長への意見書の提出についての議員提出議案は、賛成7、反対6、棄権1の賛成多数で可決されました。

-

南箕輪村 人事異動内示58人

南箕輪村の4月1日付の人事異動が12日内示されました。

58人の異動で、課長級の昇任は1人です。

新設される危機管理課長に、地域づくり推進課企画係長の宮下裕司さんが昇任します。

保育園を除く役場職員の異動は58人ですが、課の名称変更に伴うものが多く、実質的には小規模の異動となっています。

-

伊那中学校で110人が卒業

上伊那の小中学校で卒業シーズンを迎えています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では中学校2校で13日に卒業式が行われました。

このうち、伊那市の伊那中学校では男子51人、女子59人のあわせて110人が卒業を迎えました。

式では有賀稔校長から一人ずつ卒業証書を受け取りました。

在校生は生徒会役員のみが出席し、他の生徒はオンラインで参加しました。

有賀校長は「これからの人生、たんぽぽの花のようにきれいな花を咲かせ、羽ばたいてください」と式辞を述べました。

卒業生を代表して髙橋穂美さんが答辞を述べました。

「毎日学校に通って一緒に授業を受けたり、部活に取り組んだりと仲間とは家族よりも長い時間を過ごしてきた。まだみんなとはサヨナラしたくない想いをこらえて、私たちはまた新しい一歩を踏み出し歩んでいきます」 -

第6回高遠城址公園の桜の開花予想3月31日

民間気象情報会社のウェザーニューズは第6回の桜の開花予想を13日に発表しました。

伊那市高遠町の高遠城址公園の開花は前回の発表よりも1日遅くなって3月31日となっています。

13日の高遠城址公園です。

公園内には12日に降った雪が残っていました。

高遠城址公園の開花予想は3月31日で一週間前の前回の発表よりも1日遅くなっています。

満開も前回より1日遅い4月6日の予想となっています。

-

木下保育園 園児が野球体験

箕輪町を拠点に活動する少年野球チームSジャパンは、木下保育園で野球教室を13日に開きました。

13日はSジャパンの柴仁志監督やコーチ、OB6人が年長児にボールの投げ方や打ち方を教えました。

このうち、ゴロの球を取り的に向かって投げる体験では、子ども達は大谷翔平選手が全国の小学校にプレゼントしたグローブをはめて練習しました。

グローブは、箕輪中部小学校から借りたという事です。

打撃では、ボールを見て遠くに飛ばすイメージでバットを振るようアドバイスしていました。

Sジャパンでは、野球の楽しさを知ってもらおうと、町内の保育園で野球教室を毎年開いています。

新型コロナウイルスの影響でここ数年は中止していましたが、今年度は4年ぶりに再開したという事です。

-

南箕輪FCジュニアが北信越大会に出場

南箕輪村の南箕輪FCジュニアは16日から松本市で開かれる北信越大会に長野県代表として出場します。

12日は南箕輪村の大芝高原屋内運動場でチーム練習を行っていました。

南箕輪FCジュニアは、2023年11月に県内107チームが参加したJA全農杯全国小学生選抜サッカーの地区予選大会で準優勝しました。

上位4チームが県代表として北信越大会に出場します。

松本市で16日と17日に開かれる北信越大会には長野・福井・石川・富山・新潟の5県から12チームが参加しリーグ戦と決勝トーナメントが行われます。

南箕輪FCジュニアはリーグ戦の初戦で新潟県の代表チームと対戦します。

-

能登半島復興支援 ピアノリサイタル

NPO法人クラシックワールドは、能登半島地震の復興支援として、海外でも活躍するピアニスト伊藤順一さんのピアノリサイタルを9日に開きました。

リサイタルでは、ショパンやドビュッシーなど7曲を演奏しました。

伊藤さんは東京都出身で2011年から2018年までフランスに留学していました。

帰国後、2019年に開かれた第4回日本ショパンピアノコンクールで1位を受賞しました。

このリサイタルは1月14日に予定されていましたが能登半島地震により延期され、今回クラシックワールドが復興支援リサイタルとして開きました。

受付では、募金箱での復興支援を呼びかけました。

クラシックワールドでは9日を合わせ主催する3公演で寄付を募り、11万115円が集まったということです。

リサイタルにはおよそ100人が訪れました。

-

伊那市上下水道事業運営審議会 経営戦略の概要説明

伊那市上下水道事業運営審議会が14日に市役所で開かれ、今月中の策定を目指す、今後10年の経営施策などをまとめた経営戦略の概要が説明されました。

経営戦略は、来年度から2033年度までの10年間に行う経営基盤強化などの具体的な施策をまとめたものです。

料金については、上下水道ともに2025年度までは据え置きますが、水道料金は2029年度に5%程度、下水道使用料は2026年度に6%程度値上げが必要になる見込みだとしています。

また、コスト削減のため、上伊那での水道事業広域化も検討しています。

伊那市では、あす開かれる市議会全員協議会でも概要を説明し、意見を反映させ、3月中の策定を目指しています。

-

伊那RC 阿部惠子さんに顕彰贈る

伊那ロータリークラブは、40年にわたり、上伊那地域の小中学生の卓球指導をしている伊那市の阿部惠子さんに、ロータリー顕彰を2月15日に贈りました。

この日は、伊那市のくぬぎの杜で創立記念例会が開かれ山田益会長から阿部さんに賞状が贈られました。

阿部さんは、伊那少年卓球クラブで、クラブ発足から40年にわたりコーチを務めています。

これまでに500人以上の選手を指導し、卓球の普及と小中学生の健全育成に貢献したことが評価されました。

伊那ロータリークラブでは、地域の発展に貢献した人などを毎年表彰していて、今回で45回目となりました。

-

上伊那の小中学校あすから卒業シーズン 南箕輪中で終業式

上伊那の小中学校は13日から卒業式シーズンを迎えます。

13日の卒業式を前に南箕輪村の南箕輪中学校では、3学期の終業式が行われました。

終業式では各学年の代表生徒が3学期の振り返りを発表しました。

3年生を代表して穂高蒼波さんは「気が付くとみんな仲良くなっていた。仲間とともに充実した日々を過ごすことができた」と3年間の感謝を述べていました。

桐山清一校長は「これからも失敗を恐れずに挑戦し、常に前向きな気持ちで次のステップに進んでいきましょう」と話していました。

-

故・小松良和さんの作品 伊那北高校同窓会に寄贈

伊那市の伊那北高校の卒業生で1985年に36歳の若さで亡くなった画家の小松良和さんの作品15点が、伊那北高校同窓会に寄贈されました。

12日は小松さんの妻、小山利枝子さんが伊那北高校を訪れ、同窓会に作品を寄贈しました。

1949年生まれの小松さんは伊那北高校卒業後、東京藝術大学に入学しました。

1981年に長野県に戻り美術教師として勤務し、実家のある西箕輪のアトリエで作品を制作しました。

きょう寄贈された15点は、西箕輪のアトリエで制作された最晩年の作品だということです。

小松さんと教師時代同僚だった伊那北高校同窓会事務局長の岩崎靖さんのすすめもあり、多くの人に作品を見てもらおうと今回母校に寄贈されました。

作品は、学校に飾られるほか絵画展の企画も考えているということです。

-

伊那地域 雪で被害の報告なし

12日の伊那地域は朝から雪となりました。

上伊那地域の公共交通に影響はありませんでした。

午後4時半現在、伊那市・箕輪町・南箕輪村に被害の報告は入っていないということです。

また今夜も9時頃まで雪が降りますがそこから天気は回復するということです。

-

小嶋紗奈さん ゴルフで世界3位

箕輪町の箕輪東小学校3年の小嶋紗奈さんは、2月にスペインで行われたゴルフの世界大会「ワールドジュニアゴルフチャンピオンシップ」の8・9歳女子の部で3位入賞しました。

小嶋さんはスポーツトレーナーの父親の影響で3歳のころからゴルフを始めました。

平日は週3回伊那市内のゴルフ場で練習をしているということで、この日も黙々と練習に取り組んでいました。

小嶋さんが初めて出場した世界大会、「ワールドジュニアゴルフチャンピオンシップ」は、スペインで先月行われました。

世界8か国の11人が出場し、小嶋さんは書類選考で選ばれ出場しました。

1日18ホール 3日間の通算成績で競い、小嶋さんは、通算39オーバーでトップと7打差の3位でした。

今後は、今月25日に栃木県で開かれる世界ジュニアゴルフ選手権の予選大会に出場するということです。

-

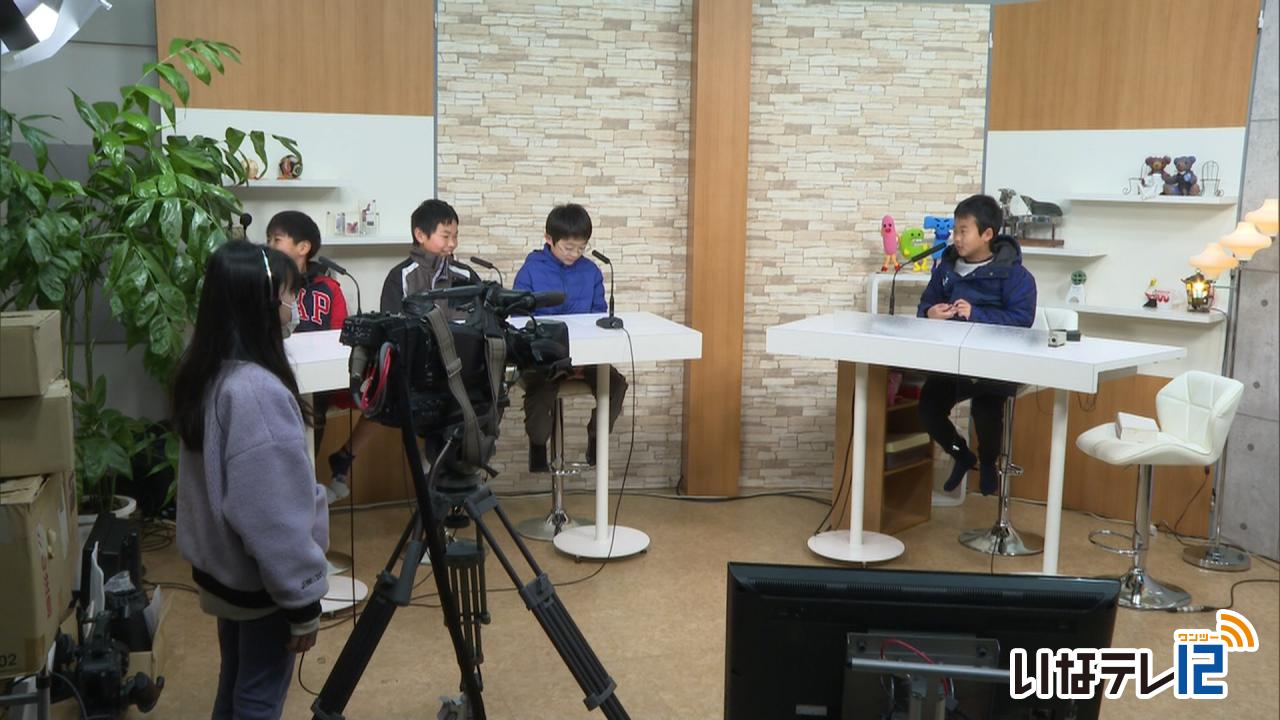

伊那小5年仁組 番組制作学ぶ

伊那市の伊那小学校の5年仁組は、社会科の授業の一環で伊那ケーブルテレビジョンを12日訪れ、番組制作について学びました。

12日は5年仁組の児童26人が訪れ、アナウンサーやカメラマンなどの仕事を体験しました。

仁組では、社会科の授業の一環で情報について学んでいて、どのようにしてニュースが作られているかを知ろうと伊那ケーブルテレビを訪れました。

児童たちは、自分たちが取り組む総合学習の内容を紹介する番組を収録していました。

仁組では、12日に体験した内容を今後の学習発表などで活かしていきたいとしています。

-

ヤングドライバークラブ 優秀クラブを表彰

事業所の若手社員で作るヤングドライバークラブの交通事故防止コンクールで伊那警察署管内から2つのクラブが優秀クラブに選ばれました。

2月27日は伊那市の伊那警察署で表彰伝達式が行われ、小林雄二署長から表彰状が手渡されました。

優秀クラブに選ばれた箕輪町の株式会社伸光製作所では交通安全週間に合わせて啓発活動を行っています。

南箕輪村の信英蓄電器箔株式会社では月に一度社員にシートベルト着用を呼び掛けています。

また、交通安全ポスター部門では信英蓄電器箔の前川太陽さんの作品が佳作に選ばれました。

前川さんは車のライトに照らされた歩行者をえがきました。

コンクールには県内の112クラブが応募し、30クラブが表彰されました。 -

南信工科短期大学校 35人が卒業

南箕輪村の南信工科短期大学校の卒業式が12日に行われ35人が卒業しました。

卒業式では機械システム学科13人、電気システム学科16人、短期課程機械科の6人に、武田三男校長から卒業証書が手渡されました。

武田校長は「これからは卒業生として地域産業の中心となり、地域を牽引してもらいたい」と話していました。

卒業生を代表して機械システム学科の洲原珠唯さんは「それぞれの道を進み、卒業生としてそれぞれの舞台で活躍したい」と話していました。

専門課程卒業生29人のうち企業からの研修生を含めて27人の就職先が内定していて、上伊那には14人が就職します。

-

南箕輪村 10年先の自治会の在り方 検討結果を報告

南箕輪村は、燃やせないごみの収集立会いは民間委託、広報紙・回覧板についてはデジタル化を検討するとする今後の方向性を11日、議会に報告しました。

11日は、村議会全員協議会が役場で開かれ、村が自治会検討委員会の検討結果を報告しました。

村では、10年先を見据えた持続可能な地域コミュニティをつくることを目的に、検討委員会を今年度立ち上げました。

ごみの立会いについては、燃やせないごみ・資源プラスチックなどの収集立会いを外部委託するほか、分別できていないごみについて今後は役場が連絡・返却を行うとしています。

4月から可能な区から順次開始し、10月には全ての区で実施するとしています。

広報紙と回覧板の配布については、デジタル化の検討を進めるとしています。

今年7月をめどに3地区を選定してアンケート調査を行い、移行する場合は来年5月から準備を進め、2035年を目標に完全デジタル化するとしています。

藤城栄文村長は、「役員の負担軽減を図る一方で、地域防災や自然環境を守る取り組みなどについては強化していきたい」と話していました。

今年度の検討結果をまとめた冊子は、広報紙4月号とともに配布する予定です。

311/(月)