-

働きやすい環境づくりへ 工事現場を点検

長野県は、働きやすい建設や工事現場の環境づくりの取り組みの一環で、伊那市の環状北線の現場の点検を1月25日に行いました。

この日は、長野県建設業協会女性部会や県の職員などおよそ20人が、環状北線の中央の工事現場を点検しました。

この点検は、女性や若手技術者など、誰もが働きやすい建設現場をつくるための取り組みの一環で行われました。

ある女性社員は「この現場には女性専用トイレが設置されていて、快適に仕事ができる」と話していました。

県では、「良い事例は取り入れ、心地よく仕事ができる環境づくりに反映させたい」と話していました。

-

伊那地域 朝から雪に

25日の伊那地域は朝から雪が降り、午後3時現在の積雪は4センチとなっています。

午前11時頃の伊那市の中心市街地の様子です。

人通りはほとんどなく、歩道にはうっすら雪が積もっていました。

上伊那広域消防本部によりますと、25日午後3時現在の積雪は4センチだと言う事す。

長野地方気象台によりますと、伊那地域は低気圧と寒気の影響で朝から雪となり、26日の明け方まで降り続くという事です。

26日午後6時までの24時間に降る雪の量は、多いところで25センチの予想となっています。

気象台では、路面の凍結や、電線や樹木への着雪などに注意するよう呼びかけています。

-

旧井澤家住宅で雅楽演奏会

伊那市西町の旧井澤家住宅で、雅楽の演奏会が25日に開かれました。

この日は、東京都を拠点に活動する演奏家4人が、雅楽の代表曲越殿楽など、4曲を披露しました。

旧井澤家住宅では、現在雛人形展が開かれていて、演奏会はこれに合わせて企画されました。

会場には、およそ60人が訪れ、演奏に耳を傾けていました。

-

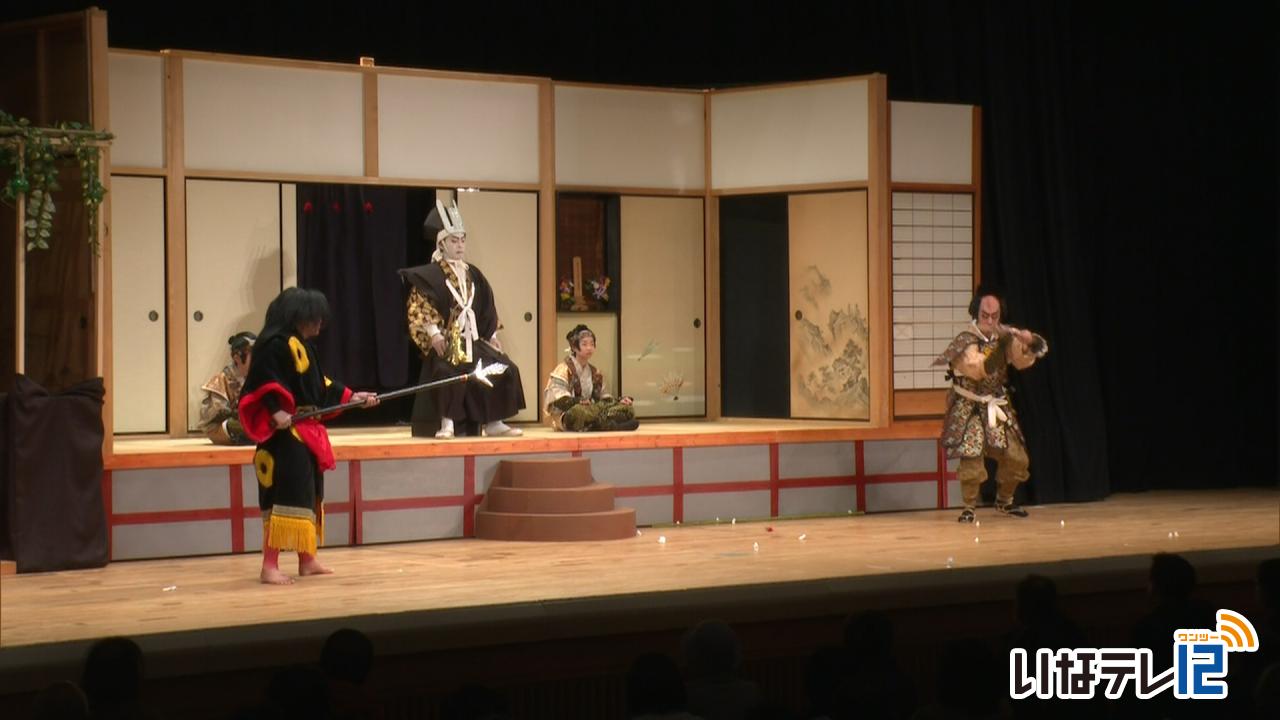

信州農村歌舞伎祭 3団体が出演

南信地域で受け継がれている伝統芸能を披露する第15回信州農村歌舞伎祭が伊那市の伊那文化会館で25日に行われました。

25日は南木曽町の田立歌舞伎保存会、大鹿村の大鹿歌舞伎保存会、下條村の下條歌舞伎保存会が出演しそれぞれ演目を披露しました。

このうち、田立歌舞伎保存会は、「絵本太功記十段目 尼崎閑居の段」を上演しました。

絵本太功記は、明智光秀を主人公に本能寺の変から天王山の戦いまでを描いたもので十三段あります。

このうち十段目はヤマ場とされていて、母や息子を失う光秀の悲劇が描かれています。

田立歌舞伎は、岐阜県から伝わり300年近い歴史があり、昭和48年には、南木曽町の無形文化財に指定されています。

主催した伊那文化会館では「地域に伝わる歌舞伎を楽しみにしている人が増えている。

これをきっかけに伝統芸能に親しんでもらいたい」と話していました。

-

VC長野 25日の試合結果

バレーボールVリーグ男子1部VC長野トライデンツの25日の試合結果です。

VC長野トライデンツはアウェーでJTサンダーズ広島と対戦し、セットカウント0対3で敗れました。

次回は、3月2日と3日に伊那市のエレコムロジテックアリーナでヴォレアス北海道と対戦します。

伊那ケーブルテレビではこの試合の模様を122チャンネルで生中継します。

-

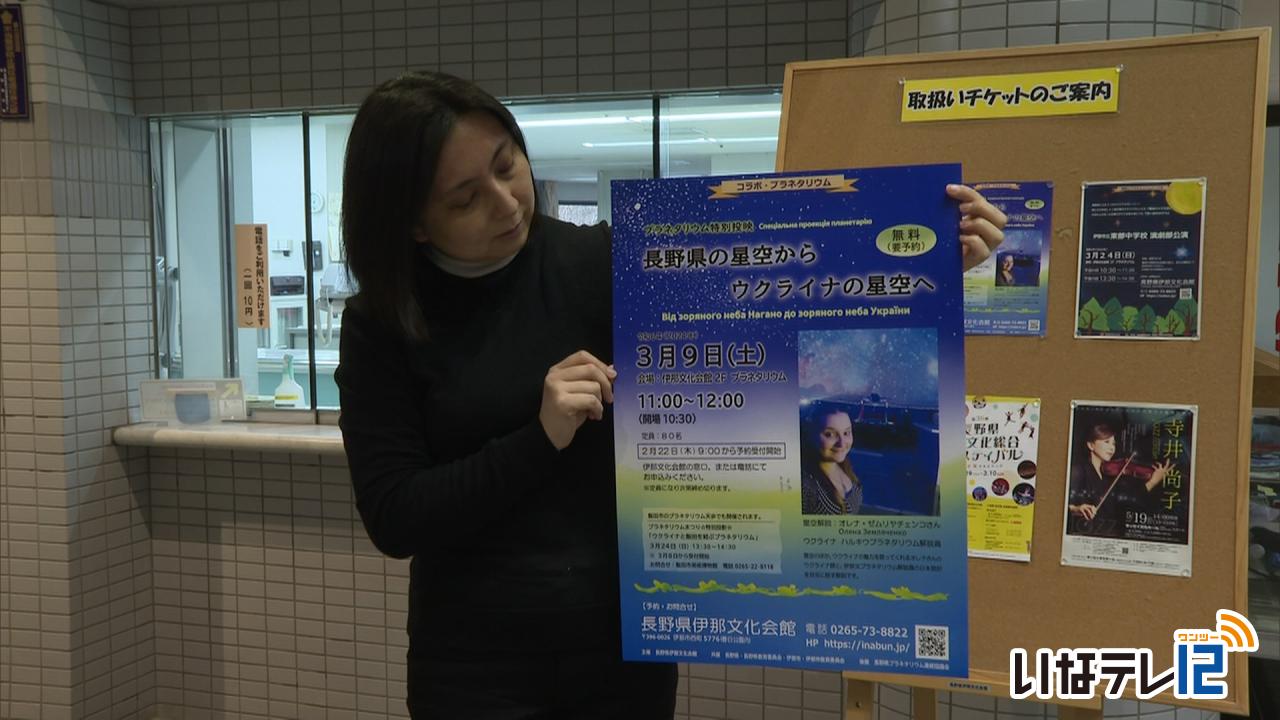

3月にウクライナのプラネタリウム解説員 特別投影

ウクライナから東京都に避難しているプラネタリウムの解説員による特別投影が、3月9日に伊那文化会館で行われます。

解説をするのはウクライナでプラネタリウムの解説員をしていたオレナ・ゼムリヤチェンコさんです。

オレナさんは現在日本各地のプラネタリウムで活動していて、今回、県内で初めて一般向けに解説を行います。

特別投影は、オレナさんのウクライナ語の解説に合わせて、日本語訳もあります。

ウクライナで見られる冬から春の星座のほか、文化や歴史などを紹介する予定です。

プラネタリウム特別投影「長野県の星空からウクライナの星空へ」は、3月9日(土)午前11時から、伊那文化会館で行われます。

入場は無料で、予約が必要です。

(伊那文化会館 電話73-8822)

-

高遠町平和の文化祭

文化活動を通して平和について考えるイベント「平和の文化祭」が25日まで高遠町総合福祉センターやますそで開かれています。

会場には高遠町の住民有志が制作した絵や書など150点が展示されています。

このイベントは、文化活動を通して平和の尊さを改めて感じてもらおうと、高遠町9条の会や上伊那医療生協などでつくる実行委員会が企画しました。

展示の中には、父親が青少年義勇軍として満州に渡ってから、シベリア抑留を経て帰国するまでの写真や資料をまとめたものもあります。

平和の文化祭は25日まででアニメの上映や健康チェック、うたごえ喫茶などが予定されています。

-

ナイジェリアの料理提供

アフリカ西部に位置するナイジェリアの本場の料理を楽しむイベントが伊那市の伊那まちBASEで24日行われました。

イベントを企画したのは、3年前に伊那市へ引っ越してきたナイジェリア出身のフント・アキンボラワさんとオルジミ・アキンボラワさん夫婦です。

ナイジェリアの食文化を知ってもらい本場の味を楽しんでもらおうと企画しました。

アキンボラワさんらが伊那まちBASEのキッチンを使ってナイジェリアの料理を作りました。

24日は3つのセットメニューが用意されました。

このうちトマトソースやスパイスを使ったジョロフライスや豆を使った料理モイモイなどのセットが1人前1000円で提供されました。

ナイジェリアでは、結婚式などのイベントで良く食べる料理だということです。

会場では、ナイジェリアの観光スポットなども紹介していました。

事前予約のあったおよそ100人が訪れ料理を味わっていました。

場所を貸し出した伊那まちBASEでは、「多文化共生に向けた第一歩になればうれしい」と話していました。

-

VC長野 試合結果

バレーボールVリーグ男子1部VC長野トライデンツの24日の試合結果です。

NVC長野トライデンツは、アウェーでJTサンダーズ広島と対戦し、セットカウント0対3で敗れました。

25日もアウェーでJTサンダーズ広島と対戦します。

-

日中友好 歌声喫茶in伊那

日中友好協会伊那地区本部による歌声喫茶in伊那が伊那市のニシザワいなっせホールで24日、開かれました。

24日は上伊那からおよそ120人が集まり、童謡唱歌や歌謡曲などを歌いました。

主催した日中友好協会伊那地区本部は「歌の力で友好の輪を広げていきたい」と話していました。

-

上伊那ゼロカーボン・プラットフォーム始動

上伊那の産官の4団体は、脱炭素社会の実現のための連携基盤となる「上伊那ゼロカーボン・プラットフォーム」を立ち上げ、22日キックオフイベントとしてシンポジウムを開きました。

22日は伊那市美篶の信州INAセミナーハウスでゼロカーボン・シンポジウムが開かれ、上伊那の企業や行政などから50人が参加しました。

上伊那ゼロカーボン・プラットフォームは長野県経営者協会上伊那支部・上伊那広域連合・長野県上伊那地域振興局・長野県産業振興機構伊那センターリサイクルシステム研究会の4団体が去年10月に立ち上げました。

プラットフォームは、希望者が誰でも参加、活用できます。

情報共有などを行い、上伊那地域の2050年のゼロカーボン実現に向けた個々の活動を支援します。

22日のシンポジウムでは立命館大学経営学部のラウパッハ スミヤ ヨーク教授が講演し「脱炭素社会を構築するためには産業のエネルギー転換が欠かせない。再生可能エネルギーの資源は地域にあるため、産業と地域との連携が必要だ」と話していました。

上伊那ゼロカーボン・プラットフォームでは今後、セミナーや参考事例の現地見学会のほか、情報交換の場などを企画していきたいとしています。

-

信州農村歌舞伎祭に向けロビーを飾り付け

25日に伊那市の伊那文化会館で行われる信州農村歌舞伎祭を盛り上げようと、会館のスタッフが、ロビーを飾り付けました。

歌舞伎祭を前に、伊那文化会館のロビーにはのぼり旗や写真が飾られています。

のぼり旗は、今回出演する3団体のものです。

公演の際に会場に飾られるもので地歌舞伎の雰囲気を盛り上げます。

こちらの写真は、過去の歌舞伎祭で披露された演目の様子です。

伊那文化会館では、地域文化を元気付けようと2007年から歌舞伎祭を行っていて、過去13回の公演で9つの保存会が参加しました。

信州農村歌舞伎祭は、25日(日)午前11時30分から伊那文化会館で行われます。

観劇料は前売り900円、当日券は1,000円で、高校生以下・または18歳未満は無料です。

-

伊那市 犯罪被害者支援窓口設置へ

伊那市は、犯罪被害を受けた市民の経済的支援や生活再建のため、総合支援窓口を設置し、支援金などを給付します。

これは、22日に市役所で開かれた市議会全員協議会で市が報告したものです。

この施策は、犯罪を受けた被害者やその遺族が必要に応じた支援を受けられるように、市社会福祉協議会や伊那警察署などと連携して行うものです。

経済的負担の軽減や、日常生活の再建を目的に、相談対応や支援金給付、家事や介護などのサービスを利用した際の費用を助成します。

伊那市では、新たに作成した犯罪被害者等支援条例の4月1日からの施行を目指していて、それに基づいて行う施策として総合支援窓口を設置します。

窓口は4月1日からの運用を予定しています。

-

高校入試 後期選抜志願者数発表

長野県教育委員会は、来年度の高校入試後期選抜志願者数を22日に発表しました。

辰野です。

普通は48人に対し43人が志願し、0.9倍。

商業は20人に対し9人で0.45倍です。

-

箕輪町 こども誰でも通園制度 来年度から

箕輪町は子育て支援対策として木下保育園で3歳未満の保育園に通っていない子どもが一時的に利用できる「こども誰でも通園制度」を来年度、試験的に導入します。

22日役場で開かれた定例記者懇談会の中で白鳥政徳町長が考えを示しました。

こども誰でも通園制度では3歳未満の保育園に通っていない子どもが、月に一定時間の中で利用できるようになります。

この制度は国が2026年度から全国での実施を目指すもので、上限を月に10時間、1時間当たり300円を想定しています。

町では国の基準を参考にしながら制度設計を行い、来年度中に試験的に実施します。

町では木下保育園に専用スペースを作ることにしていて、事業の対象となる子供は207人を想定しています。

-

まち記者養成 市民目線で情報発信

伊那市は、市内の報道機関が加盟している伊那記者クラブと連携し、市民目線で情報発信をしてもらう「まち記者」の取り組みを進めています。

2月2日から市民を対象にしたまち記者養成講座をスタートさせ、21日の動画作成編が最終回でした。

講師は、伊那ケーブルテレビジョンの平山直子放送部長がつとめ、動画を作成する際のポイントを紹介しました。

伊那市が行う「まち記者」は、地域の魅力や課題を市民目線で取材、発信してもらうことで、よりよい地域づくりや課題解決につなげていこうという新しい取り組みです。

報道機関が加盟する伊那記者クラブのメンバーが講師をつとめ、まち記者養成講座として記事の書き方やインタビューのコツなどを5回にわたり参加者に伝えてきました。

この日は、7人が参加し、「心がけていること」や「見やすい字幕のつけ方」「機材」などについて様々な質問が寄せられました。

養成講座を終えた参加者たちは、これから取材活動を行い記事や動画を作成します。

制作したコンテンツは、3月中旬の成果発表会で披露する予定です。 -

旧井澤家住宅で雛人形展示

伊那市西町の旧井澤家住宅で、様々な雛人形を展示する、第17回ひな祭りが開かれています。

会場には、旧井澤家住宅が所蔵する雛人形のほか、つるし雛など44点が展示されています。

旧井澤家住宅を管理する伊那部宿を考える会では、桃の節句に合わせて毎年雛人形を展示しています。

-

上の原保育園で平和学習

伊那市の上の原保育園は平和の大切さを学ぶ平和学習を1月29日に行いました。

上の原保育園は太平洋戦争中に旧陸軍の伊那飛行場があった場所に建てられていて、地域の歴史を知り平和について考えてもらおうと平和学習を毎年行っています。

講師は園の近くに住んでいて、伊那飛行場の研究者、久保田誼さんが務めました。

久保田さんは飛行場が作られた理由などについて説明しました。

園では、新型コロナウイルスの影響で5年ぶりに地域の人を招き、話を聞きました。

この日は年長の園児およそ50人が話を聞きました。

-

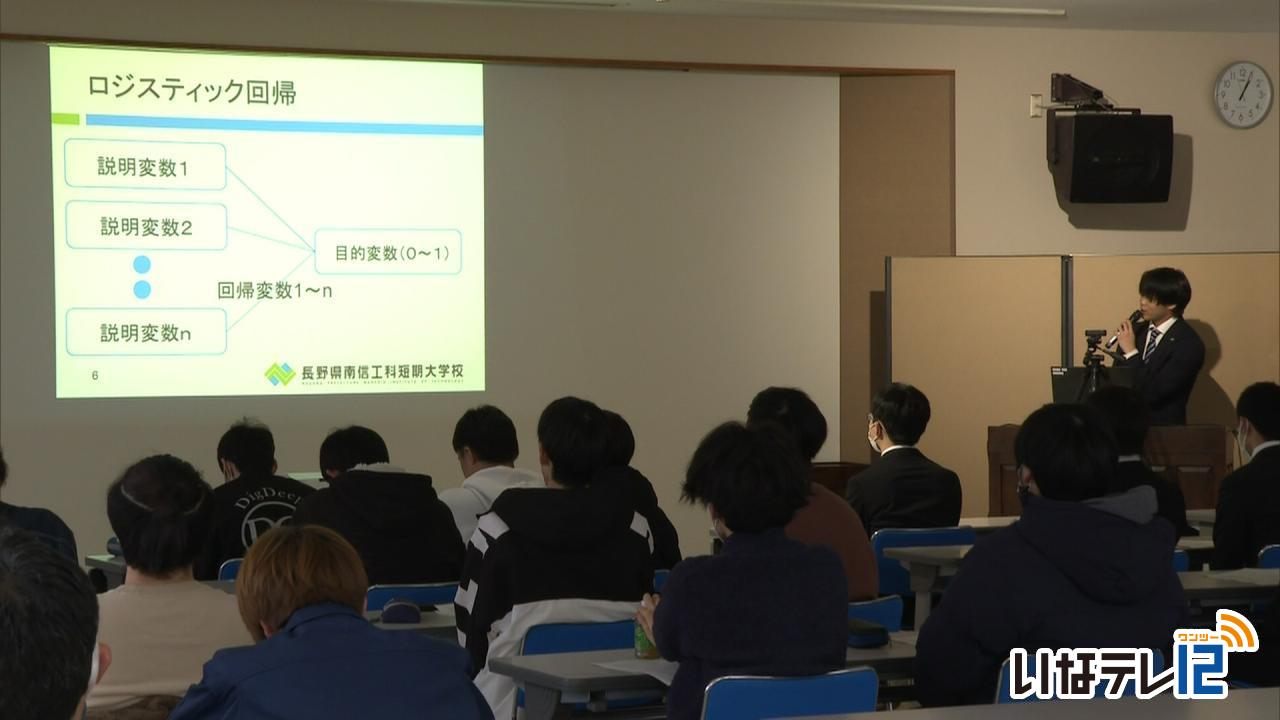

南信工科短大で卒業研究発表会

南箕輪村の長野県南信工科短期大学校の2年生は2年間の学習の成果を発表する、卒業研究発表会を21日開きました。

21日は電気システム学科の2年生16人が、ロボットやAIを用いた研究などについて1人ずつ成果を発表しました。

このうち、ある学生は机やイスなど教室内の様子の3Dデジタルデザインを作成したことについて発表しました。

研究では専用のソフトを使い、教室内をスキャンし、3Dデジタル化しました。

学生は「色や質感などを足すことができず無機質になってしまったのでより再現性を高めたい」と話していました。

また、AIを用いてテニスの試合の勝敗予想について発表した学生は「データ量が確保できれば精度を上げることができる」と話していました。

機械システム学科の卒業研究発表会は22日に開かれる予定です。

卒業式は3月12日に行われます。

-

VC長野トライデンツ応援のうちわ作り

南箕輪村を拠点に活動するVリーグ男子1部VC長野トライデンツの試合観戦で活用しようと村内各地区の高齢者グループがうちわ作りを行っています。

21日は南原区のメンバーが選手と一緒に作業を行いました。

21日は南原コミュニティセンターでうちわ作りが行われました。

うちわを作ったのは、村内各地で介護予防事業として体操やレクリエーションを行っている、げんきあっぷクラブのメンバー6人です。

VC長野トライデンツの中野竜選手、山田航旗選手、波佐間泰平選手も参加して、うちわ作りに協力しました。

メンバーは、チームの公式キャラクター「グロッテ」のイラストが描かれた紙と飾りをうちわに貼りつけていきました。

VC長野は、3月2日と3日に伊那市のロジテック・アリーナで今シーズン最後のホームゲームを行います。

地域おこし協力隊としても活動する中野選手がげんきあっぷクラブのメンバーにVC長野の最終戦を見てもらおうと企画した応援バスツアーの一環でうちわ作りが行われています。

応援ツアーには村内各地区の元気アップクラブから、およそ60人が参加するということです。

完成するとうちわに選手がサインをしていました。

21日はほかに、クラブのメンバーが取り組んでいる体操を選手と一緒に行いました。

伊那ケーブルテレビでは3月の試合の模様を122chで生中継します。

-

国交省へ「戸草ダム建設」を要望

上下伊那の市町村でつくる三峰川総合開発事業促進期成同盟会となどは14日、国土交通省の幹部に「戸草ダム建設」を河川整備計画に盛り込むよう要望しました。

14日は三峰川総合開発事業促進期成同盟会会長の白鳥孝伊那市長らが国交省を訪れ、水管理・国土保全局の廣瀬昌由局長に要望書を手渡しました。

要望書では天竜川流域の総合的な治水対策として「戸草ダム建設」を河川整備計画に盛り込むことなどを求めています。

戸草ダムは多目的ダムとして、国が美和ダム上流部に建設を計画していましたが、2001年にダム事業の見直しが行われ建設計画が止まっています。

伊那市によりますと廣瀬局長は「去年12月に変更された天竜川水系河川整備基本方針に沿って、スピード感を持って整備計画の策定に取り組む」と話したという事です。

-

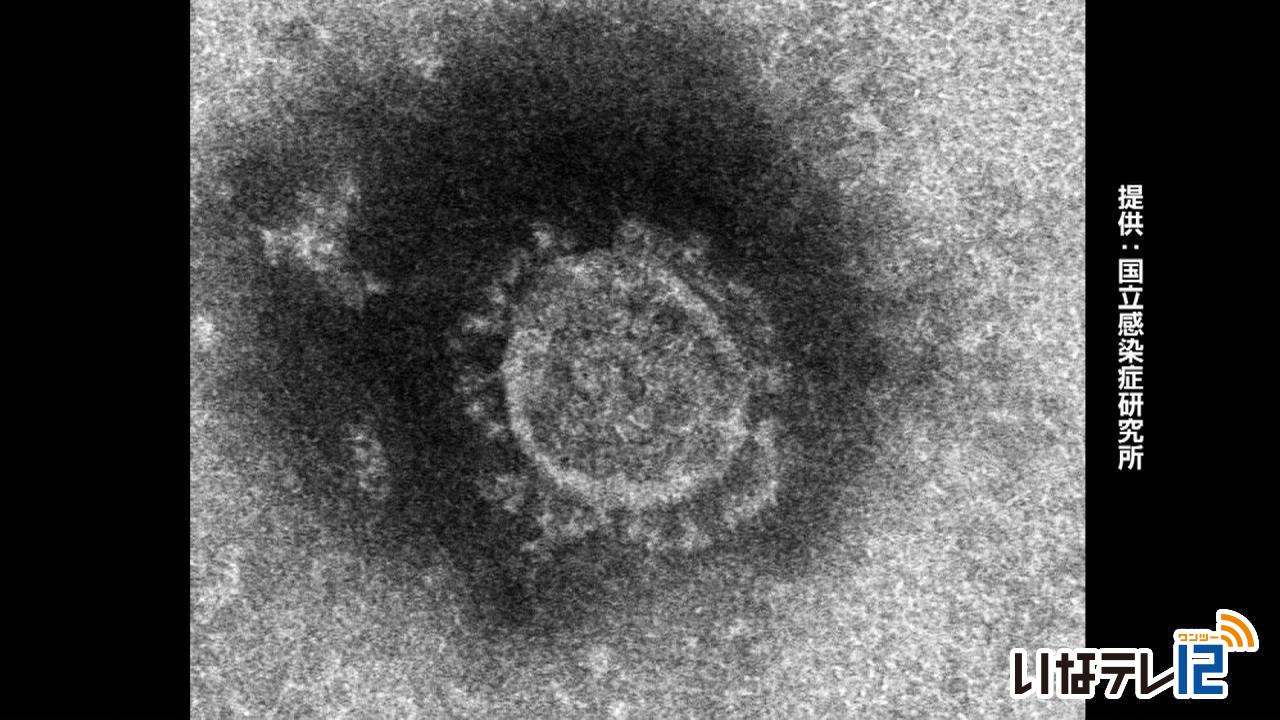

新型コロナ週報 上伊那107人 全県1,244人

新型コロナウイルス感染症の週報です。

21日発表の12日から18日までの届け出状況は上伊那は107人で定点あたり13.38人、全県は1,244人で定点あたり14.14人でした。

21日発表となった12日から18日の保健所ごとの患者数は、伊那保健所は107人、上田保健所で208人、飯田保健所で178人、諏訪保健所で120人、北信保健所で90人、佐久保健所で83人、松本保健所で80人、長野保健所で77人、大町保健所で41人、木曽保健所で21人、長野市で124人、松本市で115人、全県で1,244人でした。

患者届け出数が、上伊那は定点あたり前回の20人に対し13.38人で減少、全県は17.47人が14.14人で減少しています。

県内の20日午前0時時点の入院者数は308人でうち中等症は58人、重症は1人です。

-

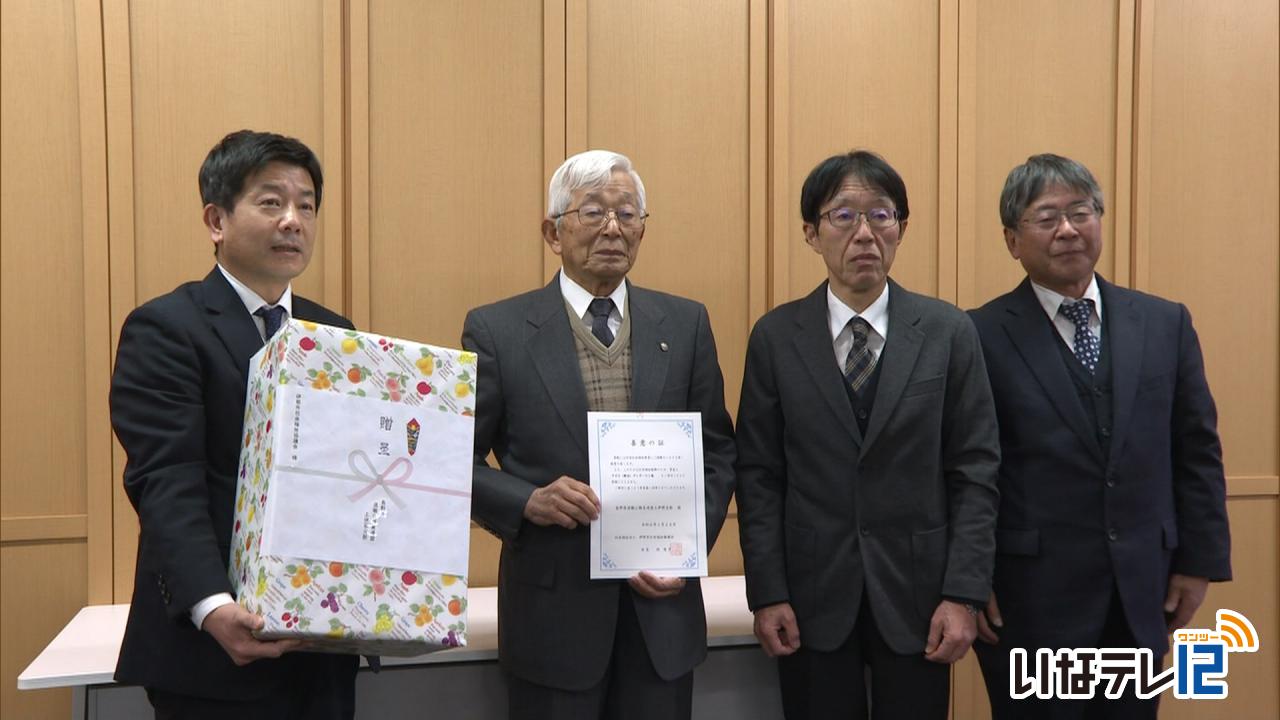

㈱医療給食に紺綬褒章を伝達

愛知県名古屋市に本社を置く株式会社医療給食は、伊那市に多額の寄付をしたことから、紺綬褒章を受章しました。

21日は伊那市役所で紺綬褒章の伝達式が行われました。

株式会社医療給食の藤川将吾社長は伊那市高遠町の出身です。

医療給食は高遠町でニホンジカなどの野生鳥獣の解体・加工施設「信州高遠ジビエ加工センター」の運営しています。

式には、施設センター長の藤川昌樹さんも同席しました。

21日は施設で加工している鹿肉ジャーキーやペットフードなどを白鳥市長に贈りました。

医療給食は、企業版ふるさと納税制度を活用して2023年2月に伊那市へ1,000万円の寄付を行いました。

企業版ふるさと納税は企業が国の認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して寄附を行った場合に、税制上の優遇措置を受けられる仕組みです。

白鳥市長は「森林整備などに活用させていただいた」と感謝していました。

医療給食では2月14日にも企業版ふるさと納税を活用して伊那市に300万円の寄付を行ったということです。

-

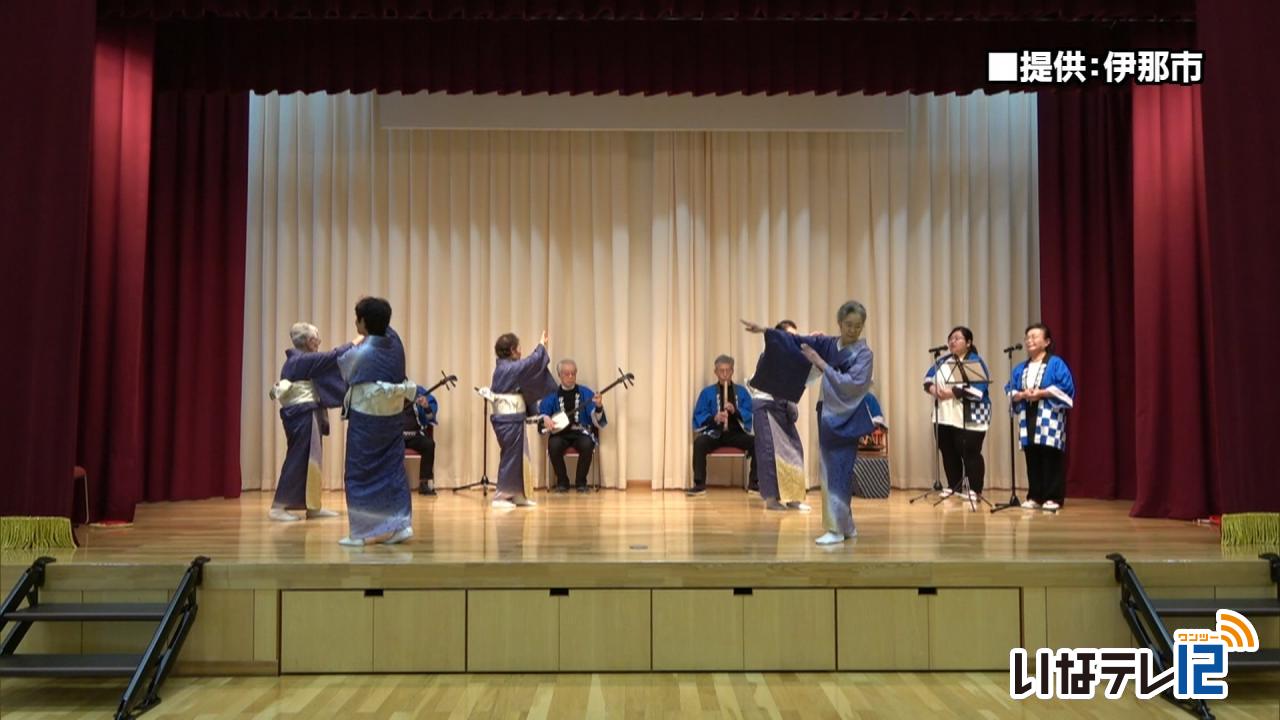

伊那市が伊那節~伊那の華~をYoutube配信

伊那市は伊那節を後世に残すことを目的に、公式Youtubeで映像の配信を行っています。

伊那市公式Youtubeでは伊那節保存会による踊り伊那節~伊那の華~が配信されています。

日本舞踊花柳流2代目 花柳壽輔さんが振付をした舞台用の踊りで、伊那まつりで踊る伊那節の元となったものだということです。

伊那節保存会では「映像を見て一緒に踊ってくれる人が出てきてくれると嬉しい」と話しています。

収録は2023年12月に伊那公民館で行ったということです。

Youtubeでは伊那節~伊那の華~のほかに、伊那盆唄と伊那木工小唄の配信も行っています。

-

退職公務員連盟上伊那支部 タオル寄付

元教諭や元自治体職員などでつくる長野県退職公務員連盟上伊那支部は新品のタオル70枚を伊那市社会福祉協議会に1月24日寄付しました。

この日は長野県退職公務員連盟上伊那支部の唐木孝さんら3人が福祉まちづくりセンターを訪れ、松澤浩一事務局長に新品のタオル一箱を渡しました。

上伊那支部には元教諭や元自治体職員など、会員およそ200人が所属していて、地域貢献活動などを行っています。

去年8月に開いた総会で会員が家にある新品のタオルを持ち寄り、今回寄付しました。

タオルは市社協を通じて福祉施設に配られ、入浴の介助などに役立てられるということです。

-

消防通信指令業務の共同運用 実施計画まとまる

上伊那広域消防本部は、松本と諏訪の広域消防本部との2034年の通信指令業務の共同運用に向けた実施計画をまとめました。

19日、伊那市役所で上伊那広域連合議会全員協議会が開かれ、柿木淳一消防長が実施計画について報告を行いました。

計画では、来年度、消防事務の連携や協力についての検討組織を立ち上げ、協議を始めるということです。

また全協では他に、広域連合の唐澤直樹事務局長が箕輪町のクリーンセンター八乙女での遺失物の不適切処理について説明と謝罪を行いました。

これは去年7月、クリーンセンター八乙女の職員が搬入されたごみの中から出てきた現金5万2千円を飲食代として使用したもので、その後使用した5万2千円を弁済したものです。

広域連合の唐澤事務局長は「心より深くお詫び申し上げます。マニュアルの作成や研修を行い、再発防止に努めていきたい」と謝罪しました。

-

カメラリポート 伊那谷のざざ虫

伊那市中央の中村昭彦さん。

中村さんが食べているのは、、、

天竜川で捕れたざざ虫の佃煮。

-

南箕輪村 来年度予算案過去最高77億円

南箕輪村は過去最高となる77億8,000万円の来年度、令和6年度の一般会計当初予算案を20日に発表しました。

この日は南箕輪村役場で来年度予算案の概要についての記者会見が開かれ、藤城栄文村長がリモートで説明しました。

藤城村長は「令和5年度までほかの自治体は予算が増えてくる中で村は節制をしていた。大芝高原は事前に計画をたてたりビジョンを作ったりと準備をしてきたのでしっかりと投資をしていきたい」と話していました。

来年度は「いつまでも幸せに暮らせる村に」をテーマに掲げ、将来にわたって村の活力を維持していくために積極的な投資をしていくとしています。

また、地域コミュニティの持続や公園の整備、子育て環境の充実などを村政150周年記念事業と位置付けています。

主な新規事業は大芝高原の新しい遊具設置やLEDライト設置に9,900万円。

大泉地区への公園新設や南原公園の整備に3,400万円。

村民の負担軽減のため、資源ごみの立ち合いを外部委託する事業に725万円などとなっています。

また、継続事業として大芝の赤松の主伐や遊歩道整備などに4,900万円。

物価高騰による保育園給食の材料費や小中学校の給食費の補助に4,600万円などとなっています。

令和6年度の一般会計当初予算案は、今年度より9億8,000万円多い77億8,000万円となっています。

一般会計当初予算案は29日に開会する村議会3月定例会に提出されることになっています。

-

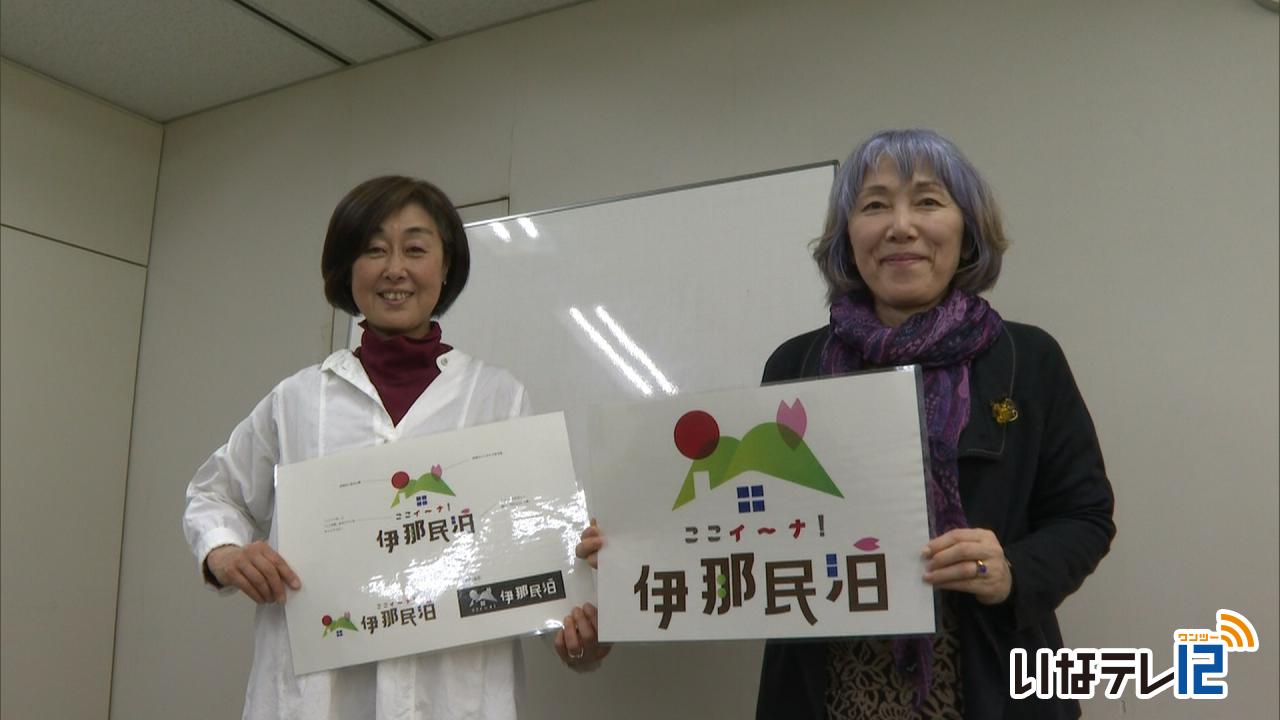

伊那の農家民泊PR「伊那民泊」ロゴ完成

伊那市観光協会は、伊那地域での農家民泊をPRしようと、「伊那民泊」と描かれたロゴを制作しました。

20日は伊那谷民泊協議会の役員が伊那市役所でロゴをお披露目しました。

重なり合う山と、太陽、高遠の桜で伊那谷を表現しています。

伊那市観光協会では、県内の他の地域との差別化を図り伊那をPRしようと「伊那民泊」のロゴを制作しました。

ロゴはHPやチラシのほか、今後、民泊で訪れた人に配布・販売する軍手や手ぬぐいのデザインにも活用する予定です。

農家民泊は、農家に泊まり田舎暮らしを体験するもので、伊那市は主に都市部や海外の小中学校の教育旅行を受け入れています。

今年度は国内から6校、海外から5団体を受け入れました。

受け入れ家庭は、3月末までに70軒になる見込みです。

なお、ロゴは伊那市観光協会の会員企業から募集し、4案の中から選定されました。

-

春の高校伊那駅伝 懸垂幕設置

来月24日に行われる春の高校伊那駅伝をPRする懸垂幕が、伊那市役所に飾られています。

懸垂幕は、長さ11メートル、幅1メートルです。

春の高校伊那駅伝は、今年で男子第46回、女子は第40回を迎えます。

今回の大会には男子134チーム、女子58チームの合わせて192チームが出場予定です。

大会は3月24日(日)、伊那市陸上競技場を発着に、女子は午前10時、男子は午後0時10分にスタートします。

411/(火)