-

インターハイ出場

弥生ヶ丘高男子ソフトボール部

インターハイに出場する伊那弥生ヶ丘高校男子ソフトボール部は27日、伊那市の小坂樫男市長に大会出場のあいさつをした。

男子ソフトボール部のインターハイ出場は6年連続25回目となる。

部員は現在22人で、今年から指揮をとる堀内正利監督のもと練習に励んでいる。

大会は、8月4日から奈良県の生駒市で開かれ、全国の予選を勝ち上がった42チームが出場する。

同校は8月5日に高知県と茨城県の勝者と対戦する。 -

インターハイ出場

上農高ソフトテニス部

ソフトテニスの男子団体戦や男女個人戦に出場する上伊那農業高校ソフトテニス部では、8月6日から始まるインターハイに向け、熱のこもった練習が行われている。

部員は男女合わせ32人が所属している。

今年6月に松本市で行われた県大会で、上田千曲高校を破り、初めて団体戦でのインターハイ出場を決めた。

ソフトテニスの団体戦は、ダブルス3試合を行い2勝した方が勝ちとなる。

団体戦に出場するのは、県大会で個人戦優勝の保科勇介君・小松一輝君ペア。3年生の原勇輝君・向山邦彦君ペア。2年生の城取貴俊君・3年生の清水宏太君ペアの3組。

またこのほかにも、個人戦で女子県3位の鹿野由佳さん・堤桃子さんペアが出場する。

上農高校男子団体戦の初戦は、愛媛県代表の新居浜西高校と対戦する。 -

大東島の子供たちが伊那に到着

30日に伊那市で太鼓と島歌のコンサートを2年ぶりに開く沖縄県大東島の子どもたちが28日、伊那に到着した。

小学生から高校生までのおよそ40人が伊那に到着し、久し振りに会う人たちとの再会を喜んだ。

南大東島と伊那市は、島で採れる「青パパイヤ」が取り持つ縁で市民レベルの交流を続けている。

今回は北大東島の子どもたちも参加していて、コンサートは2年ぶりとなる。

大東太鼓と島唄のコンサートは30日午後7時から、伊那市の伊那文化会館で開かれる。

子どもたちは1週間ほどホームステイして、地元の小学生と太鼓で交流したり、伊那まつりの花火大会を楽しむという。 -

伊那市入札等検討委員会

公共工事などの入札や契約の透明性を図る伊那市入札検討委員会が28日、伊那市役所で開かれた。

今年3月に設置された委員会は弁護士や大学教授などの有識者で構成されており、公共工事の公正な競争を確保する事を目的としている。

第2回のこの日は、市が今年2月から5月までに発注した建設工事などの中から、一般競争入札参加資格者の選定理由やその経緯、指名競争入札の指名理由などについて確認した。

入札した業者や入札価格が記入されている入札経過書に立会人の人数のみしか記入されていないため、委員からは「誰が立会人か記録を残して行く必要がある」との意見が出された。

入札検討委員会は年3回予定されていて、次回は11月に開かれる。

市は、委員会での質疑や検討事項などについてホームページで公表していくという。 -

伊那谷伝統文化「蜂追い」の技術競う

伊那谷の伝統文化「蜂追い」の技術を学び、互いの親ぼくを深める「蜂追い大会」が26日、伊那市の横山キャンプ場で行われた。

26日は、伊那市地蜂愛好会のメンバーおよそ30人が、地蜂を追い、土の中に作られた巣を見つけ出した。

蜂追いは、蜂や蜂の子を食べる習慣がある伊那谷の伝統文化。

餌でおびき寄せた蜂に目印を付けて再び山に放ち、後を追いかける。

それを何度か繰り返しながら、地面の中に作られた蜂の巣の場所を捜し出す。

蜂が飛び立つと、会員らは目を凝らしながら蜂の行き先を確認し、大きな声で、蜂の飛んでいく方向を言い合っていた。

何度か蜂を飛ばして、蜂が出入りしている穴を見つけ出した。

巣を確認した後は、掘り出す作業。

煙幕で蜂を気絶させてから、慎重に土をかき分けていくと、直径20センチほどの巣が、姿を現した。

今年は去年に比べ、地蜂の巣が少ないということだが、26日は最終的に5つの巣を見つけ出していた。 -

あるしん「景況レポート」依然として厳しい状況続く

アルプス中央信用金庫は、上伊那地区の中小企業の景気動向をまとめた。

それによると、全ての業種で前の期に比べ、改善傾向はみられるものの、依然として厳しい状況に変わりはないとしている。

この調査は、あるしんが3ヶ月毎に上伊那地区の中小企業を対象に行っている。

回答のあった企業のおよそ200社のうち、今年4月から6月の景気について「悪かった」と回答した企業は、80.1%に上った。

「悪かった」との回答は、1月から3月に行われた調査より5.3%減少しているが、依然として厳しい状況が続いている。

また、7月から9月の見通しについて「良い」とする企業は2.6%にとどまり、悪いとする企業は75.4%と、依然として厳しい数字となっているが、4月縲・月にくらべると若干回復の兆しがみられるという。 -

まっくんプレミアム商品券1時間で完売

南箕輪村商工会の「まっくんプレミアム商品券」が26日、発売され、販売開始わずか45分で完売した。

26日は、商品券を買い求めようとする人たちが販売開始前から列をつくった。

販売が始まると、一人ひとり受付窓口へと進み、商品券を買い求めていた。

まっくんプレミアム商品券は、商工業の活性化などを目的として、南箕輪村が企画し、村の商工会が発売したもの。

総額で2400万円分、2千枚が用意された。

プレミア率は20パーセント、1万円の商品券で1万2千円分の買い物ができるようになっていて、事前に登録をした村内の125店舗で使うことが出来る。

購入限度枚数は一人5枚になっていたが、ほとんどの人が5枚ずつ購入したため、わずか45分ほどで完売となった。

好評だったことを受けて南箕輪村と村商工会では、追加販売の検討を行う予定。 -

どろんこサッカー大会

休耕田に水をはり、泥の中でサッカーを楽しむイベント、ドロカップ2009in伊那が25日、伊那市長谷の仙流荘近くで開かれた。

ドロカップは、伊那商工会議所青年部が伊那市の活性化につなげようと毎年開いているもので、今年で4回目。

25日は県内外から48チーム、およそ400人が参加して大会を盛り上げた。

仮装をして泥の中でサッカーを楽しむエンジョイリーグと、本気で点を取り合い優勝を目指すガチンコトーナメントが行われた。

伊那市の東春近中年サッカークラブSHINOBI(シノビ)&KUNOICHI(クノイチ)は、忍者の衣装に身を包んでパフォーマンスを披露し、見事仮装大賞を受賞した。 -

荒井区少年少女消防クラブが訓練

伊那市の荒井区少年少女消防クラブの子どもたちが26日、小型ポンプ操法に挑戦しました。

26日は消防クラブの小学生およそ20人が集まり、伊那消防署の署員から指導を受けながら、小型ポンプを使った放水などを行った。

荒井区少年少女消防クラブでは、地区の小学1年生から6年生がともに活動していて、毎年この時期に夏季訓練を行っている。

小型ポンプ操法では、消防服を着た子どもが二人一組でホースの先を持ち、ポンプから送られてきた水を放水した。

水の勢いに戸惑う様子も見られたが、ホースをしっかりと持ち、水を放っていた。

中村 俊雄部長は、「こうした活動を通じて、子どもたちに防火に対する意識を高めてもらいたい」と話していた。 -

みのわ祭り納涼花火大会

25日に予定されていた、みのわ祭りの納涼花火大会が順延により26日夜に行われ、夜空に迫力ある大輪の花が咲き乱れた。

25日に実施されたみのわ祭りは、途中降り出した雨により町民踊り以降のスケジュールが中止となった。

花火大会は1日順延され、26日夜7時50分から打ち上げられた。

今年は、222の企業や個人から協賛があった。

7号玉やスターマインなど1000発の花火が番場原グラウンドから打ち上げられた。

また、午後8時30分からは天竜公園で、みのわ手筒会による、手筒花火や仕掛け花火などが行われた。

小雨の中、会場には多くの人達が訪れ花火を楽しんでいた。 -

伊那まつりポスター原画、Tシャツデザイン表彰式

8月1日、2日に行われる伊那まつりを前に、27日、伊那市役所でポスターコンクール入賞者と公式Tシャツのデザイン採用者の表彰式が行われた。

27日は、酒井茂副市長から入賞者に、賞状とトロフィーが贈られた。

ポスターコンクールで最優秀賞を受賞したのは、伊那東部中2年の伊藤 佳奈美さん。

また、公式Tシャツのデザインに採用されたのは、伊那市の会社員 伊藤寿美代さんの作品。

ポスターコンクールで最優秀を受賞した伊藤さんの作品は、全体の配置が良く、シンプルなデザインが評価された。

伊藤さんは「伊那まつりに貢献できてうれしい。祭りでは、花火がとても楽しみです」と話していた。

公式Tシャツのデザインに採用された、伊藤さんの作品は、紫を基調にピンク色で竜や桜が描かれ、色使いが女性にも親しんでもらえる点などが評価され選ばれた。

伊藤さんは、「多くの人に、Tシャツを着てもらい、祭りを盛り上げてもらいたい」と話していた。

ポスターは、市内の公共施設や事業所に張り出されていて、公式Tシャツは、祭り当日、踊り参加者等が着用する予定。 -

南箕輪村 第4分団第二部と女性団員チーム

8月3日須坂市で開かれる県のポンプ操法大会に、南箕輪村消防団から2チームが出場する。

27日は、南部小学校で消防や地区の関係者などが集まり激励会が開かれた。

南箕輪村消防団からは、上伊那代表として小型ポンプ操法の部に第4分団第2部が、また模範演技として、小型ポンプ操法を披露する第1分団の女性団員チームの2チームが出場する。

第4分団は、19日に伊那市で開かれた上伊那大会で小型ポンプ操法の部で優勝し、県大会への出場を決めた。

上伊那大会では、正確な動きなどが評価され、小型ポンプの部で村の消防団として、13年振りに優勝した。

また、女性団員だけで作るチームとして、初めて村の大会に出場した5人が、閉会式の前に、模範演技を披露することになっている。

唐木一直村長は「上伊那8市町村の代表として、頑張ってほしい」と挨拶した。

松澤武夫団長「体調管理をし、普段の訓練の成果を発揮してほしい」と選手達に激励の言葉を贈った。

大会まで1週間を切り、第4分団の選手達は、チームの長所である、規律と安全を重視した動きが出来るよう、訓練を積んでいるという。

(インタ)

県内13地区の代表チームが出場する県大会は、8月2日須坂市で開かれる予定。 -

【カメラリポート】みのわ手筒会 向山恵さん

夏の夜空を彩る花火。

今年もみのわ手筒会による手筒花火が25日、箕輪町の天竜公園で行われた。

みのわ手筒会は、まちづくりの活性化につなげようと平成14年に発足した。

会員40人のうち4人が女性だ。

このうち今年で会に入り6年目の向山恵さんは、手筒会のメンバーが法被を着ている姿に憧れて会に入った。

「ただ法被に憧れてしまったので、花火はその次だった。力仕事などできないこともあるけれど、できることを自分で見つけてやったりして、花火を打ち揚げられるので、その充実感はある」 -

【カメラリポート】 がん経験者の会「ひだまり・はーと」

「ハッピーバースデーひだまり・はーと・・・」会場には、メンバーの歌声が響いていた。

7月5日は、上伊那地域のがんを経験した人やその友人、家族などでつくる会、ひだまり・はーとが発足した記念日。

4日には、南箕輪村で会合が開かれ、みんなでひだまり・はーとの誕生1周年を祝った。

会を立ち上げたのは、がんを経験した向井智子さん、向井さんの幼馴染で親友の唐澤かつ美さん、そして、宮下治美さんの3人。

代表の向井さんは、次のように話す。

「宮下さんとはずっと、辛い思いをしてどこにも話せない人達が集まる会を作れたらいいね、と話してきたんですが、その私達の思いに、私の幼馴染で親友である唐沢さんが賛同してくれて、3人で『ひだまり・はーと』という会を作ろうということを決めて、1年前にスタートしました」

向井さんと宮下さんの出会いから始まったがん経験者の会、ひだまり・はーと。

宮下さんは、今年3月、5年の闘病生活の末、亡くなった。40歳だった。

ひだまりはーと1周年を祝う席には、宮下さんの笑顔が描かれたケーキが用意されていた。 -

特別養護老人ホーム「さくらの里」夏祭り

伊那市高遠町の特別養護老人ホーム「さくらの里」で、26日、夏祭りが行われた。

夏まつりは、利用者とその家族に楽しんでもらうとともに、地域に開かれた施設を目指し行っている。

毎年、地域の住民や高遠中学校の生徒がボランティアとして祭りを支えていて、高遠中学校からは、福祉委員会のメンバーなど17人が参加し、今年の祭の運営を手伝った。

参加したある生徒は、「普段はあまり接する機会がないが、こういう機会を通して、お年寄りと交流するのは楽しい」と話していた。 -

信州伊那アルプス街道協議会総会

日本風景街道に指定されている、信州伊那アルプス街道の整備推進を図る協議会の総会が、23日伊那市役所で開かれた。

信州伊那アルプス街道は、国道361号の権兵衛トンネルから高遠の国道152号をつなぐルート。

協議会は、街道やその沿線で地域活性化や景観づくりなどに取り組む団体で組織されている。

総会では昨年度の実施事業や、今年度の計画が示され、了承された。

今年度も、地域の花壇整備を支援する他、勉強会の開催、情報発信などを行う。

総会では、2つの加盟団体による事例発表も行われた。

そのうち県で唯一の景観育成特区に指定されている西箕輪は、指定以降の動きについて説明した。

信州大学農学部の大学院生が、特区指定についての論文に取り組み、大学と協力関係ができた事や、西箕輪の小学校の地理の授業では、景観を取り上げていることなどが報告された。

また、高遠町の入笠山へ続く歴史の道「法華道」の整備に取り組む北原厚さんは「法華道は、アップダウンの少ないトレッキングコースでみはらしも素晴らしい。1度は廃道になったが、広く知ってもらいたい」と話した。 -

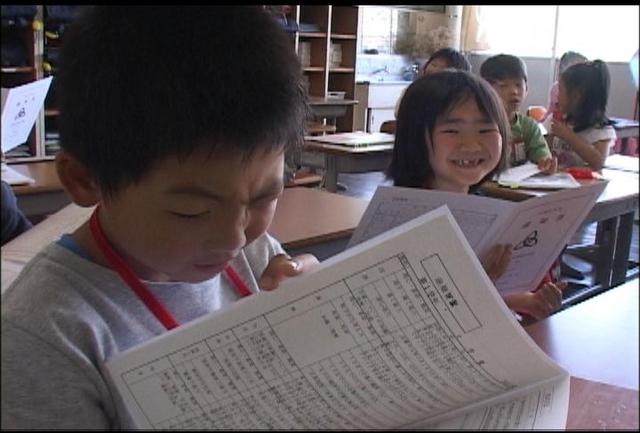

1学期終業式

伊那市の富県小学校で24日、市内の小中学校のトップを切って終業式が行われ、子供たちに通知表が手渡された。

24日は全校生徒が体育館に集まり終業式が行われ、2年生、4年生、6年生が、1学期に頑張ったなどこと一人ひとり発表した。

赤羽康徳校長は、1学期にあいさつが良くできるようになったことなどに触れ、「事故などのない、良い夏休みにして下さい」と話した。

終業式のあと、1年生の教室では、初めての通知表が配られた。

通知表と一緒に、1学期を頑張ったご褒美のメダルも贈られ、子どもたちは笑顔で受けっていた。

伊那地域の小中学校の終業式のピークは28日になるという。 -

市長会でBルート決議へ

小坂樫男伊那市長は、8月に大町市で開かれる県市長会で、「リニア新幹線の、上伊那を通るBルートでの早期実現を採択し、国や県に求めていきたい」との考えを示した。

24日伊那市役所で開かれた定例記者会見で、県市長会の会長をつとめる小坂樫男市長が記者の質問に答えた。

小坂市長は、Bルートは、知事が会長をつとめる県の協議会でも決定していることで、反対する市があるとは考えられないとした。

7月9日に小諸市で開かれた県副市長会では、伊那市や諏訪市、駒ヶ根市や松本市など9つの市がリニア新幹線のBルートによる早期実現について提案したところ、飯田市の丸山達也副市長から、「時期尚早」との意見があり採択にはいたらなかった。

県市長会は、8月27日に大町市で開かれることになっていて、小坂市長は、副市長会で提出されたBルートでの早期実現を求める件は、9つの市の共同提案で議題にあげ、採択したいとの考えを示した。

なお、JR東海では、直線のCルートでの自己負担による建設を表明して県が進めるBルートとは隔たりがある。 -

大芝高原音頭振り付け講習会

南箕輪村の大芝高原まつりを前に、振付指導者による大芝高原音頭ニューヴァージョン、初めての踊り講習会が開かれた。

会場となった南箕輪小学校には、子どもからお年寄りまで、およそ30人が集まり、インストラクターから一連の動きを教わっていた。

祭り実行委員会では、踊りインストラクターの体制を確立し、また、踊りを広める目的で、今年から、指導者の認定制度を設けた。

大芝高原まつりを1カ月後控え、23日夜は、初めての講習会が開かれ、振付指導者の認定を受けた4人が、全体の動きの他、ステップ等を指導した。

実行委員会では、8月6日午後7時半から、南箕輪小学校で2回目の講習会を開く計画で、多くの人の参加を呼びかけている。 -

伊那市死亡事故ゼロ200日達成

伊那市は、去年12月に交通死亡事故が発生して以来、200日間死亡事故ゼロを達成した。

24日は、伊那合同庁舎で、表彰式が行われ、宮坂正巳上伊那地方事務所長から、伊那市の沖村直志市民生活部長へ、表彰状が伝達された。

伊那市が、死亡事故ゼロ200日を達成したのは、7月8日で、平成18年の10月以来、3年ぶり。

長野県では、市は200日、町は500日、村は1000日を最低基準に、死亡事故ゼロの市町村を表彰している。

表彰を受け、沖村部長は「市民一丸となって記録を更新し、交通事故の無い伊那市にしていきたい」と話した。

なお、死亡事故ゼロの継続日数は、昨日現在で伊那市が215日、箕輪町は1044日、南箕輪村は、950日となっている。 -

冷やしアマランサスそば

雑穀アマランサスを使った冷やしアマランサスそばの提供が24日から市役所1階の食堂、アザレアで始まった。

「ここ一番ねばりそば」と名づけられたそばは、麺にポップしたアマランサスの実が練りこまれ、なめこやとろろ、めかぶ、梅などがトッピングされている。

ここ一番、ねばりそばは600円、8月一杯提供される予定。

アザレアでは、栄養価が非常に高いとされるアマランサスそばで暑い夏をのりきってもらいたいと話している。 -

まちじゅう花いっぱいコンテスト表彰

まちじゅう花いっぱいコンテストの表彰が23日、行われ、伊那市西町で下着や衣類などを販売している「ワコール・レイ」が最優秀賞に選ばれた。

23日は最優秀賞を受賞した「ワコール・レイ」などに、表彰状が贈られた。

まちじゅう花いっぱいコンテストは、「もてなしのまちづくり」の一環として、伊那商工会議所が開いている。

今年は花が多い今の時期に実施し、花の飾ってある市内のおよそ40店舗を審査した。

最優秀賞に選ばれたワコール・レイは、今年の4月に隣にオープンさせた衣類店「風和(ふうか)」の前にも、花や植物を飾っている。

審査では、鉢を寄せ植え風にして工夫していることや、全体的に朱宇井との調和がとれていることなどが高く評価された。

オーナーの中西千草さんは、「高校の制服もあるので、高校生に見てもらおうと3月ころから育ててきた。水やりなどに気を使ってきました」と話していた。 -

伊那北高全国大会出場者

7月下旬から開催される全国高校総体や各種全国大会に出場する伊那市在住の伊那北高校の生徒が24日、伊那市長を表敬訪問した。

北信越大会6位の陸上部、北原弘司君は、奈良市で開かれる全国高校総体の3000メートル障害に出場する。

北信越大会2位の有賀楓子(ふうこ)さんは、女子走り高跳びに出場する。1年生ながら自己ベストは161センチを跳んでいる。

県大会優勝の囲碁部からは、東京都で開かれる全国大会に男子団体には辻燿(ひかる)君と知久善明君が出場する。知久君は、男子個人にも出場する。

辻君は、7段の腕前で、三重県で開かれる全国総合文化祭にも出場する。

同じく県大会優勝の囲碁部女子は、女子団体に赤羽由衣さんと橋原涼香さんが出場する。

写真部の西村生馬君は、県で1位になり三重県で開かれる全国総合文化祭に出場する。

小坂樫男市長は、文武両道の精神で頑張って欲しいと生徒を激励した。

生徒を代表して陸上部の北原君は、それぞれ競技は違うが、ベストを尽くして戦いたいと健闘を誓っていた。 -

夏の交通安全運動

夏の行楽シーズンを迎え、県民や、県外から訪れる旅行客に安全運転を呼びかける、夏の交通安全運動が、23日、辰野町の伊北インターチェンジで行われた。

この日は、辰野町や箕輪町、交通安全協会、岡谷警察署などから50人ほどが参加して、ドライバーに安全運転を訴えった。

交通安全運動は、年に4回行われていて、夏の運動は、主に、高速道路を利用する旅行客などを対象に、行われれている。

参加者らは、ドライバーに、チラシやティッシュなどの入った袋を渡して、「安全運転をお願いします」と呼びかけていた。

伊那署管内では、今年に入ってから、7月22日現在まで、死亡事故は発生していない。昨年度の同じ時期には2件発生している。

人身事故は、246件で、23件の減、けが人は314人で、7人の減となっている。 -

園児にカブトムシのプレゼント

伊那市の東春近中央保育園の子供たちに23日、カブトムシがプレゼントされた。

この日は年少園児と未満児の一人ひとりに、カブトムシやノコギリクワガタなどがプレゼントされた。

子どもたちにカブトムシを届けたのは、東春近に住んでいる森登美男さん。

森さんは、孫がこの保育園に通っていることから、4年前から園児たちにプレゼントを贈っています。

プレゼントしたカブトムシなどは、伊那市内の山から朝採ってきたもので、カブトムシの入ったカップを手渡された子どもたちは、友達同士で見せ合うなどして、歓声をあげていた。 -

高遠城下まつりに町民踊り復活

9月5日に開催を予定している、伊那市高遠町の高遠城下まつりで、3年ぶりに、町民踊りが復活する。

22日に開かれた、高遠町地域協議会で報告された。

高遠町総合支所によると、高遠城下まつりで、町民が踊るのは3年ぶりという。

祭りを開催する中で、人が集まりにくいことなどから、休止していたが、地域を盛り上げていこうと、今年は復活させる事にした。

踊りは、高遠音頭、伊那節、東京音頭などを予定している。

また、2年ぶりに花火を打ち上げるほか、メインイベントとなる荒町の子ども騎馬行列も、数年ぶりに実施される予定。 -

食生活改善推進員養成講座

食を通した地域の健康づくりを進める食生活改善推進員の養成講座が22日、伊那合同庁舎で開かれ、受講生が食品衛生について学んだ。

食生活改善推進員養成講座は、食を通した、健康づくりや生活習慣病予防に必要な知識を身につけるため、伊那保健福祉事務所が毎年開いている。

今年は、上伊那の22人が受講している。2回目の今回は、気温、湿度が高く食中毒が発生しやすい時季に合わせ、食品衛生について学んだ。

講師は保健福祉事務所の山川晋さんがつとめた。

山川さんは、家庭での食中毒を防ぐポイントとして、調理前などとにかく手洗いを徹底する事をあげた。

また、食中毒を引き起こすサルモネラ菌などは、増殖しても腐ったような臭いや味はしないため「味が変わっていないから、と古い食品を安易に口にしないように」と呼びかけた。

要請講座は、8月まであと2回開かれる予定で、次回は、脂肪を控えたメニューについて学ぶという。 -

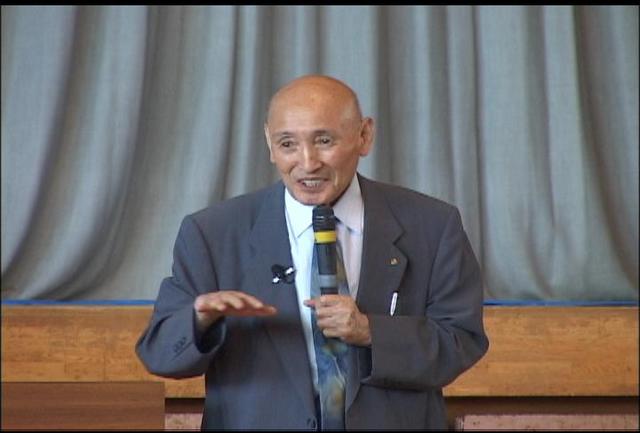

平和を願い戦争を語り継ぐ会

戦争体験者の話を聞く「平和を願い戦争を語り継ぐ会」が23日、箕輪町の箕輪中学校で開かれた。

箕輪町遺族会が中学3年生を対象に開いたもので、辰野町宮木の長久寺住職、岩波昭賢さんが講演した。

岩波さんは現在82歳。16歳のとき海軍飛行予科練習生になった。

辰野町を出発する日、校長先生が言った「死ぬな」という声が今でも耳に残っていること、戦地で機銃掃射に遭い、あと10センチずれていたら死んでいたかもしれないことなどを話した。

終戦を知ったときは、「生きて帰れると思ってうれしかった」という。

岩波さんは、「人間は鉄砲を持つと使いたくなる。非常にもろいもの。鉄砲なんか持ってはいけない。戦争放棄を死に物狂いで守らないといけない」と語りかけていた。 -

知立市と伊那市の児童が交流

伊那市と友好都市提携を結んでいる愛知県知立市の子ども達が、23日、伊那市の子供達と交流した。

この日は、知立東小学校の子ども達が、西箕輪小学校を訪れた。

伊那市と知立市が友好提携を結んだ平成6年から、毎年、学校同士の交流が行われている。

交流は、規模が同程度の学校同士で行われていて、今年は、西箕輪小学校が対象校となった。

知立東小学校は、児童の5割ほどが、ブラジルなど外国籍の子供達だということで、ポルトガル語で歌を披露していた。

そのあと、グループに分かれて、自己紹介や、地域を紹介した。

西箕輪の子供達は、伊那の名物ローメンについて、知立の子供達に聞かれ、説明に苦労していた。

自己紹介が終わった後は、スポーツなどをして交流した。

最初は、恥ずかしそうにしていた子供達も、遊びを通して交流するうちに打ち解けていた。

知立東小学校は、伊那市の知立市野外センターに2日間宿泊し、川遊びや、みはらしファームでブルーベリー狩りを楽しむという。 -

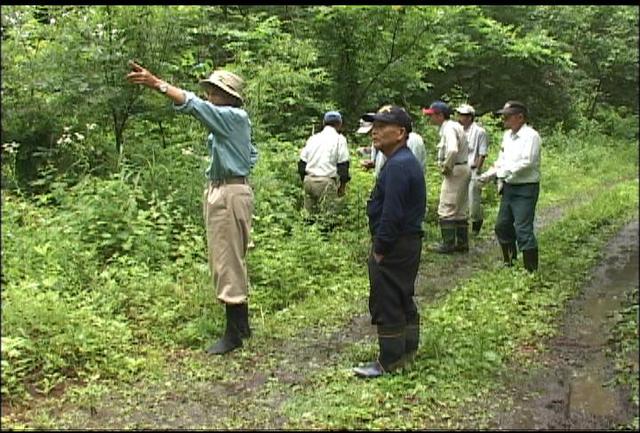

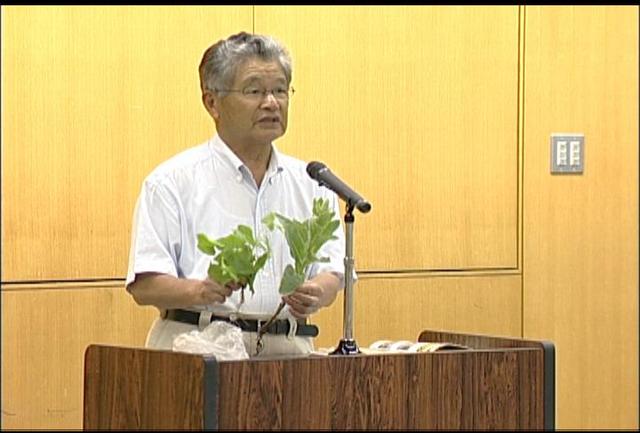

環境保全協力員研修会

伊那市が委嘱している環境保全協力員の研修会が21日伊那市役所で開かれた。

環境保全協力員は伊那市の衛生自治会の会員や女性団体のメンバーで組織し、環境などについて市民へ啓発活動をしている。

この日は、年に1回の研修会が開かれ40人のメンバーがアレチウリの駆除方法について学習した。

研修会では、三峰川みらい会議代表の織井秀夫さんがアレチウリについて説明した。

織井さんは、アレチウリが生い茂ると、従来の植物をエサにしたり住み家にしていた動物が生息できなくなり生態系が破壊されてしまうと話していた。

また、駆除方法については手で抜く事が一番効果があるとアドバイスしていた。

511/(水)