-

JA職員が浴衣姿で窓口対応

七夕の7日、JA上伊那の職員が浴衣姿で窓口対応した。

このうち伊那市の東春近支所では、7人の職員が浴衣姿で接客を行った。

東春近支所では初めての取り組みで、ある職員は「お客さんから凉しげで良いと好評です」と話した。

また7日は七夕ということで訪れた人たちにお菓子がプレゼントされた。 -

市民おどりのオープンレッスン開催中

伊那まつりまで1ヶ月を切り、毎週土日には、市民おどりのオープンレッスンが行われている。

4日も練習が行われ、ダンシングオンザロードのドラゴン踊りのレッスンには、子どもから大人まで40人ほどが参加した。

練習会は、事前の申込みは必要なくだれでも参加できる。

踊りインストラクターの指導のもと、1時間にわたり、基本的な動作を確認していく。

レッスンは、基本的に、毎週土日の午後6時から、伊那節・勘太郎月夜唄・ダンシングオンザロードの伊那粋踊り、午後7時からダンシングオンザロードのドラゴン踊りの日程で行われている。

今年の伊那まつりは、8月1日に市民踊り、2日花火大会の予定。 -

南アルプス北部地区山岳救助隊訓練

夏山シーズン本番を迎え、南アルプス北部地区山岳救助隊は7日、伊那市長谷黒河内の岩場で訓練を行った。

夏山での万が一の事故に備え、隊員同士の意思疎通を図る事などを目的に毎年この時期に訓練を行っている。

南アルプス北部地区山岳救助隊は民間や行政など78人で組織されている。

7日は17人が参加し、基礎となる命綱の結び方を確認したり、高さおよそ15メートルの岩場を登るなどした。

また、滑落を想定し、負傷者を背負って岩場を登ったり、上から負傷者を引き揚げる訓練も行った。

隊員達は、声を合わせてロープを引っ張ったり岩場を何回も登ったり降りたりして訓練していた。

南アルプス北部地区山岳救助隊が管轄するエリアでは平成20年度、遭難が2件、けが人が3人で、いずれも命には別状はない。

平成21年度に入ってから遭難などは発生していない。

救助隊では今後、ヘリコプターと連携しての訓練などを予定している。 -

少林寺拳法県大会

少林寺拳法の長野県大会が5日、伊那市勤労者福祉センター体育館で開かれた。

大会は全国大会の予選として開かれたもので、県内の小学生から一般まで約300人が参加した。

少林寺拳法の大会は勝敗を決める試合ではなく互いの技の正確さや、迫力を審査し、優劣を競います。

この日は親子での技のかけあいもあり、参加者が日頃の鍛錬の成果を発揮した。

大会の結果、伊那支部で最優秀は次の通り。

一般男子5段以上の部で伊那の伊藤重充さん、飯島伸一さん。

一般女子マスターズの部で富田弘美さん、小澤さゆりさん。

中学生団体伊那支部。

最優秀になった個人や団体は、10月に青森で開かれる全国大会に出場する。 -

草木染め体験会

身近に生えている雑草を使った草木染め体験会が5日、箕輪町郷土博物館で開かれた。

体験会は公民館活動として開かれたもので、会場には20人が集まった。

草木染めはどこにでもある雑草をお湯で煮て、そこに白地の布を入れて染めるもので、自然な色合いに仕上がるのが特徴。

体験会では赤系の色に染めることができる「アカソ」と、黄色系に染める「ヒメジョオン」が用意され、参加者は好みの色にハンカチを染めた。

草木染めは化学染料と違い色やガラに味があり、同じものができないのが魅力だということで、参加者は「自分だけの個性ある模様になった。家でもいろんな植物で試してみたい。」と話していた。 -

伊那小児童が演劇指導受ける

伊那文化会館で5日、伊那小学校の児童が劇団南信協同の団員から演劇指導を受けた。

指導を受けたのは、総合学習で演劇に取り組んでいる6年秋組の児童16人。

5日は伊那文化会館の付属劇団南信協同の団員が舞台で身体の動かし方などについて指導した。

指導では「人との出会いから、対立、そして別れ」がテーマとして与えられ、児童らはセリフなしで身体の動きだけでそれらを表現した。

このような稽古により、言葉に頼らず、動きで何を言いたいかを理解してもらう力が身についてくるという。

秋組では4年生のときから、演劇に関する勉強を続けていて、5年生のときには発表会も開いた。

来年3月には、これまでの集大成として、伊那文化会館での発表会も計画している。

発表するのは、環境や歴史などをテーマにした児童らによるオリジナルの作品で、見てくれた人を元気にしたいという思いがこめられているという。

秋組の児童らは、発表会までに演技力などさらにレベルを上げていきたいと意気込んでいる。 -

各地で消防団のポンプ操法大会

伊那市消防団のポンプ操法、ラッパ吹奏大会が5日、伊那市役所であった。各分団の消防団らが、日頃の訓練の成果を競い合った。

この日は、ポンプ車操法の部に9チーム、小型ポンプの部に25チーム、ラッパ吹奏の部に5チームが出場。それぞれ技術を競い合った。

大会の結果、ポンプ車操法は竜東分団第2部が、小型ポンプは手良分団第1部がそれぞれ優勝した。 -

トンボの楽園でハッチョウトンボ観察会

ハッチョウトンボの生息地である伊那市新山で5日、観察会が開かれ、多くの人でにぎわった。

日本最少トンボといわれるハッチョウトンボは体長約2センチ。オスが赤、メスが黄色と黒のしま模様をしている。

観察会は新山地区の住民有志でつくる「新山山野草等保護育成会」が開いた。

トンボの楽園は広さが約1ヘクタールで、遊歩道が整備されている。

36種類のトンボが確認されており、訪れた人たちは珍しいトンボを見つけると、その様子を写真に収めるなどしていた。

ハッチョウトンボは草がある湿地帯を好むということで、育成会では草が伸びすぎないようにしたり、乾いた所には水を入れるなど年間を通して管理している。

トンボの楽園は無料開放されている。ハッチョウトンボの発生のピークは今月いっぱい。 -

高遠の四季展中高生の部入賞決定

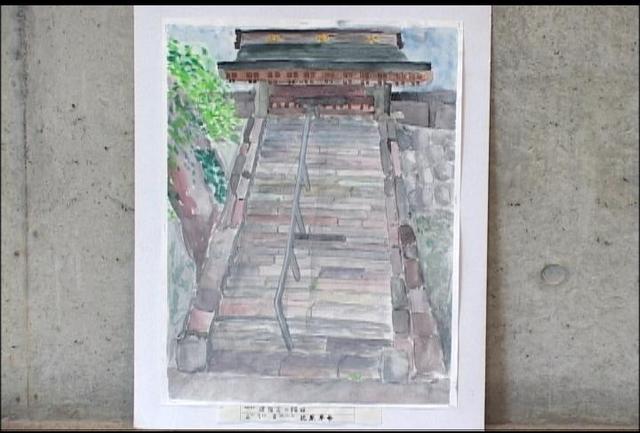

全国公募の絵画展「第4回信州伊那高遠の四季展」中高生の部の審査会が6日、開かれ、最高賞の金賞には伊那市の高遠中学校2年、北原早希さんの作品が選ばれた。

中高生の部は今回初めて設けられた。

市内の中学校と高校から69点の作品が寄せられた。

金賞に選ばれた北原さんの作品「建福寺の階段」は、高遠町にある寺院の石段を描いた作品。題材の石段を堂々と描き、微妙な色使いで石の表情をさまざまに表現している点が評価された。

また、銀賞には長谷中学校2年の池上陽介くんの作品「柱と彫刻」と、高遠中学校1年の北原正暁くんの「樹林寺」が選ばれた。

応募作品69点は25日から来月9日まで、市役所の市民ホールに展示する。 -

大芝公演で七夕灯籠祭り

南箕輪村の大芝公園に4日、「七夕とうろう祭り」があり、村内の保育園児や小学生が作った161個灯ろうが、辺りを幻想的な雰囲気に包んだ。

祭りは、子どもたちの思い出づくりに竏窒ニ、村の有志が8年前から開いている。今年は村内5つの保育園と小学校、信州大学農学部などから161個の灯ろうが集まった。

灯ろうは段ボールを繰り抜き、和紙を貼り付け作ったもの。七夕にちなみ、願いごとなどが書かれていた。

灯ろうには蜂蜜を作る時にでる蜜ロウで作ったロウソクを使用。祭はロウソクが燃え尽きる30分程度で終了となるが、辺りには家族連れなどが大勢訪れ、幻想的な雰囲気を楽しんでいた。 -

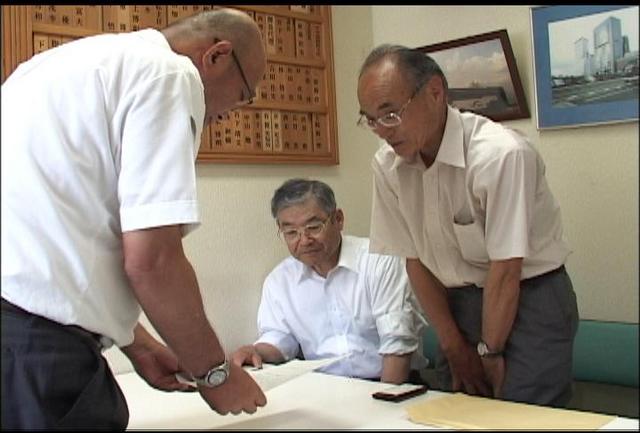

化粧品会社が高遠の桜に10万円寄付

横浜市に本社を置く化粧品会社「ボゥ・ベル・サンテ化粧品」は、高遠城址公園の桜の整備になどに活用して欲しいと、3日、伊那市に10万円を寄付した。

3日は、ボゥベルサンテ化粧品の和田京子代表取締役ら2人が市役所を訪れ、小坂樫男市長に10万円を手渡した。

この会社では、設立当初から、18年にわたり、各地の環境保護活動を支援する寄付を行っている。

今年は、和田代表が4月に高遠を訪れた際、桜に感動したという事で、伊那市に寄付することにしたという。

和田代表は、「本当にすばらしい桜のために役立てて欲しい」と話した。

小坂市長は感謝するとともに、「今度は夜桜を是非見て欲しい」とPRしていた。 -

市民プールオープン

伊那市民プールの今シーズンの営業が4日から始まった。

オープン初日はプールが無料開放され、早速子ども達が水の感触を楽しんでいた。

伊那市民プールは、昨年2万1355人の利用があった。

統計が残っている昭和50年からは、昭和59年に5万4470人の最高利用者数を記録したが、ここ数年は2万人台となっている。

伊那市民プールの今シーズンの営業は、8月30日までの58日間を予定している。

入場料は一般600円、小中学生300円、未就学児無料。 -

ふれあい広場の展示

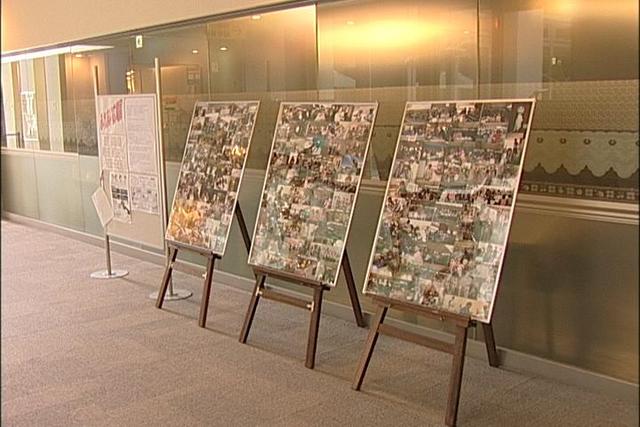

伊那市の福祉まちづくりセンターで毎年開催されている「ふれあい広場」の写真展が、伊那中央病院の1階レストラン前で開かれている。

ふれあい広場への理解を深めてもらい、より多くの人の参加を促す目的で、約150枚の写真を展示している。

ふれあい広場実行委員長の平沢正貴さんは、「イベントを楽しむ多くの参加者の笑顔を見てもらいたい」と話していた。

ふれあい広場写真展は10日まで。 -

食について学ぶ学習会

特定健診を受診した人を対象にした食事と健康について考える講演会が1日、南箕輪村民センターで開かれた。

講演会に合わせて特定健診の結果が配られ、受診した人など約120人が参加した。

松本大学人間健康学部管理栄養士の水野尚子さんが講師を務め、「健診結果から食について学ぼう」と題して話した。

水野さんは、日本人の塩分摂取量が世界でも際立って高いことを挙げ、「日本人は漬けものや梅干しなど、塩分の高いものが好きな人が多い。普段食べる大きさを3等分して3回味わうなど工夫することも大切」と話していた。

また、食べすぎや運動不足による生活習慣病、メタボリックシンドロームについて、「内臓脂肪の蓄積は血管の炎症や血栓を発生しやすくさせる。適度な食事と運動を心がけましょう」と呼びかけていた。

訪れた人たちは自分の健診結果と照らし合わせながら、水野さんの話を聞いていた。 -

ブルーベリー狩りオープン

みはらしファーム

伊那市西箕輪のみはらしファームで4日から、ブルーベリー狩りが始まった。オープンの朝9時に愛知県からの観光客が公園を訪れ、早速ブルーベリーを味わっていた。

みはらしファームのブルーベリー狩りは今年で8年目。4.1ヘクタールの農園には4千本、20種類のブルーベリーが植えられている。

今年は5月の始めに農園の一部で霜の影響があったが、木の成長に合わせて収穫量も増えるため、去年より多く実がついたという。

ブルーベリー狩りは8月16日まで。料金は中学生以上千円、3歳以上500円で1時間食べ放題。 -

北沢峠で長衛祭

竹沢長衛の遺徳を偲ぶ

南アルプスの開拓者として知られる「竹沢長衛」を偲ぶ長衛祭が4日、伊那市長谷と山梨県境の北沢峠で行われた。

1958(昭和33)年に69歳で亡くなった竹沢長衛は、伊那市長谷出身で南アルプスの開拓者として知られている。

長衛祭は登山道の整備や山小屋の建設などに尽力した故人の功績をたたえようと行われ、今年で51回目となる。

この日は標高2032メートルの北沢峠に飾られている長衛のレリーフの前に登山者ら約140人が集まった。

集まった人たちは一人ひとり長衛のレリーフに花をたむけ、故人の遺徳を偲んだ。

また、北沢峠の長衛荘で南アルプスや竹沢長衛に関する意見発表があった。

意見発表では、竹沢長衛の知人で第1回から長衛祭に参加している唐木勉さんが話をした。

唐木さんは、「竹沢長衛は、不思議な魅力を持った人。山を愛していたとともに山を愛する人を愛した人だった」と話していた。

集まった人たちは長衛にまつわる唐木さんの話に耳を傾け、その人柄と功績について理解を深めていた。 -

子ども科学工作教室

科学への関心を深めてもらおうと、「子ども科学工作教室」が4日、伊那市の伊那テクノバレー地域センターで開かれた。上伊那地区の小学生約40人が集まり、電気を使ったロボットづくりに挑戦した。

同教室は、子どもに科学に興味を持ってもらうおうと年2回、地域産業の支援を行っている伊那テクノバレー地域センターが開いている。

ボランティアとして地元企業の技術者が参加していて、10社から25人が参加した。

今回はセンサーで黒い線を認識して走るロボット「ラインレーサー」の組み立てに挑戦した。

子どもたちは、線の接続や組み立ての方法を教わりながらロボットを完成させ、きちんと動くかを確かめていた。

最後は、一斉に並べて競争。子どもたちはスタートと同時にロボットから手を離し、順位の行方を見守っていた。 -

英語教室の子どもたちが南箕輪村に寄付

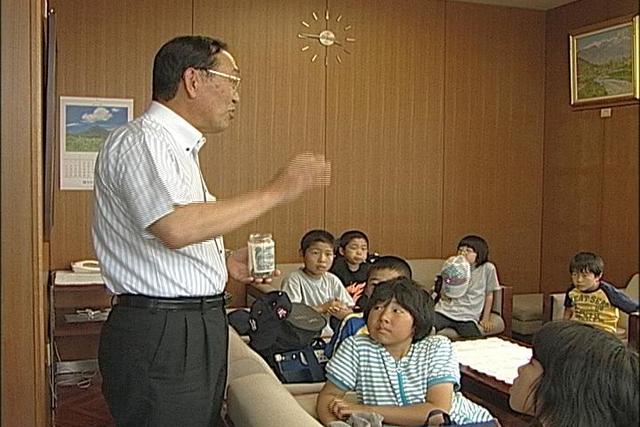

南箕輪村内で英語講座を受講する子どもたちは3日、環境のことを考え、紙コップの利用をやめて貯めた4365円を村に寄付した。

翻訳事務所「オフィスTOJI」が村民センターで開いている英語講座の受講児童15人が役場を訪れ、唐木一直村長に寄付金を渡した。

子どもたちは、去年6月の授業でエコについて学んだことをきっかけに、授業中に水を飲むのに使っていた紙コップの利用をやめ、マイコップを使うようになった。

今回は、全児童60人の紙コップ代半年分、4365円を寄付した。

唐木一直村長は、「みなさんが節約して貯めてくれた貴重なお金。環境に役立つよう使いたいと思います」と話していた。 -

上伊那建労箕輪分会 認知症を学ぶ

上伊那建設労働組合箕輪分会の組合員は4日、認知症について学んだ。

この勉強会は、自分の健康について見直してもらう機会にしようと、建設労働組合箕輪分会が毎年開いている健康づくり教室の一環。

組合員約40人が参加し、町の保健師鈴木道代さんから認知症に関する知識を学んだ。

鈴木さんによると、日本人の65歳以上で8%が、85歳以上では27%が認知症の患者だという。

適度な運動、バランスのとれた食事、人とのふれあい、ゲームなどが認知症の予防につながるという。

鈴木さんは、「自分だけでなく、周りの人が認知症になった時に対処できるよう理解を深めてほしい」と話していた。 -

箕輪東小学校で音楽会

箕輪町の箕輪東小学校で3日、音楽会があった。合奏や合唱など16曲が披露され、訪れた保護者などを楽しませた。

一年生は、散歩に出かけた時の様子を発表。リズムに合わせ体を動かした。

箕輪東小では本年度「子供たちの声が響く学校」を学校目標にしており、特に歌については力を入れている。

全校やクラスで週に4回練習をしているほか、外部から講師を招き、教諭も子どもの指導方法を学んでいるという。 -

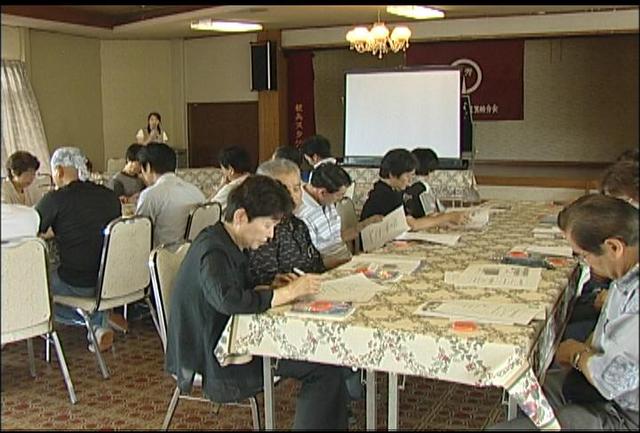

第40回伊那まつりに向け、伊那まつり改革を考えるプロジェクトチーム初会合

2010年の第40回伊那まつりをより多くの一般市民に参加してもらえるようなものにしていこうと、伊那まつり改革プロジェクト会議の初会合が3日、市役所であり、委員をつとめる関係団体の代表15人に伊那まつり会長の小坂樫男市長から委嘱書が手渡された。

座長には伊那公民館の武田登公民館長を、副座長には伊那商工会議所青年部で伊那まつり事務局長の小池真一さんを選出した。

同会議は本年度と来年度の2年間、まつりの検証と検討を重ね、小坂市長に答申する。

前半は方向性や目的などのまつりの総論、後半は踊りや場所などについての各論を検討する予定。

この日は委員から「伊那まつりはまちづくりにつながる」「長谷・高遠地区の参加方法を考えて進めていく必要がある」「伊那まつりは単なるイベントでなく歴史も踏まえるべき」などといった意見が出た。

伊那まつりは伊那の勘太郎の映画のヒットにちなんで、伊那の名を全国に売り出そうと商工業者が昭和33年に第1回目を実施。15回まで伊那商工会議所が主体で実施してきたが、昭和48年に市民まつりへの転換が図られて以降、伊那市が主体となって実施している。

平成9年の第25回から第3の踊りとして宇崎竜道さん作曲のダンシングオンザロードが加わり、6千人以上が踊るようになっている。

しかし、15年が経過しようとする中で、参加者などからマンネリ化への懸念やまつりの見直しを求める声も上がっていた。

2回目の会議は今年の伊那まつりが終わった8月末ごろに開く予定。 -

伊那中の卒業生でつくる「峰かえでの会」がいなっせで作品展

伊那中学校の昭和32年卒業生でつくる「峰かえでの会」による作品展が6日まで、伊那市のいなっせで開かれている。41人から集まった約100点の作品が、訪れた人の目を楽しませている。

同会は、同窓会を発展させる形で発足したもの。会員は現在、67歳、68歳になっている。

伊那中学校の校章が峰カエデであることから、「峰かえでの会」と命名。8クラス、458人に参加を呼びかけたところ、全国にいる同期生41人から100点の作品が集まった。

初日のこの日は、遠方からも大勢の同窓生が駆けつけ、仲間の作品を囲みながら、自慢話や苦労話に花を咲かせた。 -

入野谷で地元野菜を使った新メニュー「ブルスケッタ」登場

地元の食材をPRしようと、伊那市長谷の宿泊施設「入野谷」は、地元野菜をふんだんに使った新しいランチメニュー「ブルスケッタ」を提供し始めた。

ブルスケッタはスライスしたフランスパンにさまざまな料理を乗せて味わうイタリア料理。

入野谷では以前から、玄米と野菜を中心としたマクロビオティックのメニューを提供しており、新メニューもそれを基本としている。

素材は地元で採れた季節の野菜が中心で、現在は「ナスのまめ味噌炒め」や「トマトとアマランサスのマリネ」などを味わうことができる。

中には、長谷で採れた木イチゴなど、ここでしか味わえないものもある。

小嶋昇料理長は「ここには分杭峠に来る県内外の観光客がくる。新メニューで地元の食材をPRできれば」と話していた。

ブルスケッタはランチメニューとして提供している。

時間は午前11時半縲恁゚後1時半、価格は1000円。 -

元気づくり二次選定分決まる 上伊那は24件2900万円

上伊那地方事務所は3日、特色のある取り組みや地域づくりを助成する県の元気づくり支援金の二次募集選定結果上伊那分を発表した。上伊那では24事業約2900万円が内定した。

伊那ケーブルテレビエリア内では、12事業が内定しており、うち7件が新規事業となっている。

そのうち、上伊那森林組合が申請した森林整備事業は、森林の所有者や境界線の情報などを電子データベース化する事業で、森林整備の円滑化を図ることを目的としている。支給額は約160万円。

また、井上井月顕彰会が行うドキュメンタリー映画製作などに約280万円、秋葉街道を新たな観光資源として活用することを目指す秋葉街道信遠ネットワークの事業に約200万円が支給される。

また今回は、昨年度実施した事業の中で特に優れていた5事業を優良事例として選定。伊那商工会議所女性部が取り組んだ「環境紙芝居事業」などが選ばれている。 -

南箕輪村商工会のプレミアム商品券のデザインが決まる

南箕輪村商工会が今月26日に発売するプレミアム商品券のデザインが決まった。

まっくんプレミアム商品券のデザインは、ブルーを基調に村のマスコットキャラクター「まっくん」と大芝高原の写真を使用。また、偽造防止の目的で右下に透かしが入っている。

南箕輪村商工会では、同券を総額2400万円分発行する予定。

プレミアム率は20%で、利用者は1万円で1万2千円分の商品券を購入できる。

商工会によると、2日までに村内のスーパーやコンビニ、ガソリンスタンドなど90の事業者が参加登録しているという。

まっくんプレミアム商品券は26日午前9時から、南箕輪村役場で販売する。 -

美篶区長会がアルプス号存続要望

伊那市美篶区の区長会が2日、JRバス関東に対して、今月末で廃止される高遠町・長谷地区と新宿を結ぶ高速バス「南アルプス号」の存続を求めた。

美篶地区の橋爪英峯区長会長ほか、5人が伊那市にあるJRバス関東中央道統括支店を訪れ、秋葉松美支店長に南アルプス号の存続要望書を手渡した。

秋葉支店長は、すでに南アルプス号の廃止届を提出していることや、年間3千万円の赤字になっていることなどを説明した。

JRバス関東では南アルプス号を廃止する代わりに、現在伊那バスが運行している新宿線に、高遠町、長谷地区からの路線バスを連絡させる新しい便を運行する計画をしている。

料金は南アルプス号と同じ程度に設定し、できるだけ早い時期に実施したい竏窒ニしている。 -

箕輪町健全育成推進協議会

箕輪町の健全育成推進協議会が1日夜、町文化センターで開かれ、本年度の事業計画を確認した。

本年度最初の会議で、会長の平澤豊満箕輪町長が委員を委嘱した。

協議会は、学校長や連合PTA会長、町内15地区の子ども会育成会の役員ら25人で構成している。

本年度は、社会を明るくする運動・青少年健全育成推進上伊那北部地区大会を9日に箕輪町が当番地域として開催することになっている。

また夜間巡視や高校生の登校時間に合わせた啓発活動などにも取り組むという。 -

小中学生男子卓球大会出場あいさつ

南箕輪村わくわくクラブ卓球スクールの小中学生が、全日本卓球大会などに出場する。

1日、シングルス競技に出場する小中学生7人が村役場を訪れ、唐木一直村長にあいさつした。

兵庫県で7月24日から開かれる全日本卓球選手権大会には、南箕輪小学校2年の藪下聖也君が初出場する。

愛知県で8月に開かれる中部日本卓球選手権大会には、南箕輪小6年の小松拓也君、5年の小松友介君、南箕輪中学校2年の平石聖亜君、1年の伊藤力斗君と翁大博君が出場する。

また7月20日に長野市で開かれる中部日本大会の17歳以下ジュニアの部には、南箕輪中3年の太田誠君のほか、平石君と伊藤君も出場する。

唐木村長は、「頑張っている姿を見るとうれしい」と話し、激励していた。 -

伊那市の深妙寺 アジサイ見ごろ

アジサイ寺として知られる伊那市西春近の深妙寺のアジサイが見頃を迎えている。

深妙寺には200種類、2500株のアジサイが植えられている。

現住職重盛快典さんの母、故・登美子さんが30年ほど前から植え始めたもので、現在は住職が引き継ぎ、檀家の協力を得ながら管理している。

境内には、33対の観音像が配置されていて、観音像を巡りながらアジサイを楽しむことが出来る。

アジサイは乾燥を嫌うため、水遣りや冬場の管理が大変という。

重盛住職は、「雨に合うアジサイを愛でて、わびさびを感じてもらいたい」と話していた。

重盛住職によると、今年の花の見ごろは例年よりも1週間ほど早く7月中旬まで。10日まで、お茶や菓子の無料サービスもある。 -

橋爪まんぷさん 保科正之のマンガ原画展

伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんによる保科正之のマンガ物語の原画展が、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれている。

まんぷさんはこのほど、伊那市観光協会が発行した保科正之のマンガ物語と、伊那市に全戸配布された冊子の挿絵を担当した。

マンガ物語では、吹き出しに文字が印刷される前の原画16点、冊子の挿絵は25点が並んでいる。

挿絵には、同じ絵柄のものが並んでいることがあるが、これは江戸時代を忠実に表現しようと関係者と相談しながら描き直したためで、刀の長さや、まげの形などにも注意して絵を描いたという。

また会場には、保科正之のマンガに取り組む中でまんぷさんが触発され、江戸時代の庶民の暮らしを描いた風俗画70点も並んでいる。

それぞれの作品には、四字熟語も添えられていて、風刺の効いた漫画となっている。

橋爪まんぷさんのマンガ原画展は7日まで。

511/(水)