-

市ごみ減量化・資源化推進委員会

伊那市ごみ減量化・資源化推進委員会が11日、市役所で開かれ、重点事項である生ごみの減量化・資源化について検討が行われた。

委員会では、市民に募集したアイデアが報告された。アイデアは6件で、堆肥にする、家畜の飼料にする、乾燥させるなどだった。

生ごみの減量化・資源化の方策について委員からは、「生ごみの処理方法や生ごみ処理機の種類などメニューを示し啓発することが大事」「全家庭対象にごみの減量についてアンケートをする」「地区に出向いて住民と話し合いの機会を作る」などの意見が出されていた。

次回の委員会では、今回出された意見を基により具体的な検討を行うという。 -

「バイシクル・モトクロス」世界大会3位

富県小5年橋爪凱君

伊那市富県小学校の5年生橋爪凱くんは、7月23日からオーストラリアで開かれた自転車のオフロードレース「バイシクル・モトクロス」の世界選手権大会で3位入賞した。

橋爪くんと父親の芳友さんが11日、市役所を訪れ、大会の結果を小坂樫男市長に報告した。

橋爪君は、年齢別に競うチャレンジクラス・11才のクラスで見事3位入賞を果たした。

バイシクル・モトクロスは、オフロード上に設置された起伏のあるコースを自転車で走る競技。

橋爪君が世界選手権に出場するのは今回が3回目で、初めて表彰台に立った。

小坂市長は、「来年はトップになれるよう頑張ってください」とエールを送っていた。 -

上農生が盆花準備

上伊那各地でお盆に向けた準備が始まっている。

このうち南箕輪村の上伊那農業高校では、12日の恒例花市のため、生徒達が花の刈り取りや選別、花束づくりなど準備に汗を流した。

お盆恒例となった上農の花市は、生徒達が育てた良質な花が手頃な価格で販売されている。

花の栽培は、上農の農林委員会のメンバーを中心に苗の定植や水やり、草とりなど生徒全員が関わっている。

天候の影響も少なく今年の花は例年より出来が良いという。

今年の花束は、アスターや菊、オミナエシなど6種類8本を集めたもので、一束500円で販売する。

上農高校の花市は12日午前9時30分から伊那市のJR伊那北駅といなっせで開かれる。 -

わがまち探検ぐるりん号

伊那市内の公共施設を見学

小学生とその保護者に伊那市内の公共施設を見学してもらうわがまち探検ぐるりん号が11日、行われた。

「知ろう、学ぼう、私たちのまち」わがまち探検ぐるりん号は、市政に関心を高めてもらおうと毎年、夏休み中に行われている。

今回は60人の親子が参加し今年初めてジオパークについて学ぶため長谷を訪れたほか、市役所や消防署などを見学した。

市役所では、市長室や議場を見学し、小坂樫男市長が「質問はありますか」と子どもたちに尋ねると、元気よく質問を投げかけていた。

このあと、小坂市長が子どもたちをひざに抱え記念写真を撮った。

伊那市では「親子でふれあいながら市の施設を知ってもらうことで市政をより身近に感じてもらい、夏休みの一つの思い出にしてもらいたい」と話していた。 -

ICT緊急地震速報作動

11日午前5時7分ごろ駿河湾を震源とする地震が発生し、伊那ケーブルテレビジョンが提供する緊急地震速報が作動した。

伊那ケーブルテレビジョンが観測したところ、箕輪町の地点で、地震速報は20秒前から震度3の地震を予測しカウントを始め、9秒前でP波の横揺れ、ゼロ付近で大きな横揺れが発生した。

実際の震度は2.87だったが、システムが震度3と判断して警報を流した。

伊那ケーブルテレビでは、2007年の10月1日から同サービスを開始していて、緊急地震速報が作動したのは、今月9日に引き続き11日が2回目になる。

伊那ケーブルテレビジョンでは、昨年末までに、市内の小中学校・保育園などの公共施設に約50個の地震速報システムを設置している。 -

高遠高校の前澤さん写真で最優秀賞

高遠高校の2年生、前澤れおさんの写真がこのほど、三重県で開かれた全国高校総合文化祭で、最優秀賞3作品の一つに選ばれた。

最優秀賞に選ばれたのは、前澤さんが去年の夏、自宅で撮影した作品「夏と親父の夕涼み」。

縁側でギターを弾く父親を、犬や弟らが見つめている日常の一瞬の光景を写したもので、それぞれの目線などが面白いとして評価された。

今回の文化祭には、全国から300点以上の作品が寄せられ、前澤さんの作品は最優秀賞のうち、文化庁長官賞に選ばれた。

前澤さんが本格的に写真を始めたのは高校に入ってからで、現在は写真部で活動している。

日常生活の中でもカメラを持ち歩き、数多くの作品を撮影してきたことが、今回作品を撮影するきっかけになったという。

今後は、秋に開かれる長野県高等学校写真展にも、作品を出品するという。 -

箕輪町サッカー協会社団法人に

箕輪町サッカー協会は、法人格を取得し、一般社団法人として新たなスタートを切る。

10日は、協会の小松良輝会長ら3人が、箕輪町文化センターで、記者会見を開いた。

協会によると、一般社団法人設立に向けた、申請書類を今日、法務局に提出、2・3日中に承認される見通しだという。

協会では、これまでサッカーイベントやフットサル大会、冬場に中学生を対象としたサッカー教室の開催等を行ってきた。

今回、一般社団法人となる事により、会計の明朗化を図り、これまで企業や一般からの寄付の他、各種補助金を活用し発展的な運営をしていきたいとしている。

今後の目標について、小松会長は、「競技普及に向け、天然芝の専用グランドを町内に整備したいと」と話している。 -

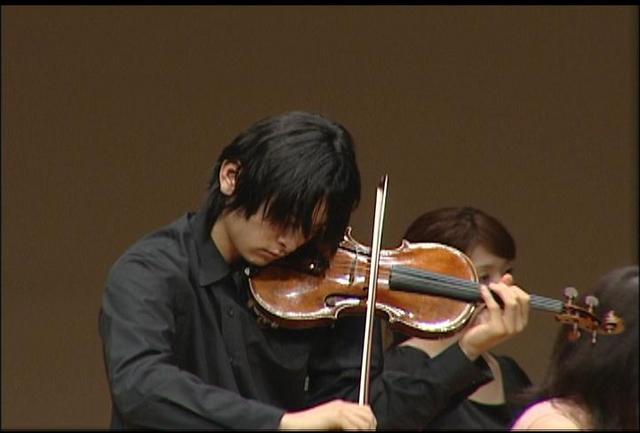

常田さん小さな芽卒業コンサート

伊那市出身の常田俊太郎さんのバイオリンコンサートが9日、伊那市のいなっせで開かれた。

9日は、およそ300人の観客が集まり、常田さんはヴァイオリン・ソナタなど4曲を披露した。

常田さんは伊那北高校を卒業後、今年の4月から東京大学に進学している。

高校時代までは伊那でヴァイオリンの指導を受け、NPO法人クラシックワールドが地元の若い音楽家を育てようと開いている「小さな芽コンサート」にも毎年出演していた。

大学進学と同時に「小さな芽コンサート」を卒業した常田さんのために、クラシックワールドがコンサートを企画した。

アンコール演奏後は、その後もしばらく拍手が鳴りやまなかった。 -

夏の市民バザール&オンステージ

伊那まつりも終わり、お盆までの期間、市街地を盛り上げたいと、9日、いなっせ北側広場で、夏の市民バザール&オンステージと題したイベントが行われた。

イベントは午後3時から夜10時まで行われた。

これは、伊那まつりが終了しお盆までの期間、夏の祭りの雰囲気が落ち着いてしまうとして、地域を活性化するお祭りを行いたいと、会場周辺の飲食店や市民団体などが実行委員会を組織し、今年初めて行ったもの。

会場には、4団体、15個人がフリーマーケットや屋台などの店を出し、上伊那で活動するフォークソングのグループ6組が歌を披露した。

実行委員会では、「売る・食べる・歌うと3拍子そろったイベント。夏の祭りとして定着させていきたい」と話していた。 -

市消防団河南分団の初の防災イベント

伊那市消防団の河南(かなみ)分団は、地域の将来を担う子どもたちに、消防団について理解を深めてもらうおうと防災イベントを、9日行った。

9日は、伊那市高遠町のほりでいドーム前のグラウンドでイベントが行われた。

イベントには、100人ほどの地区住民が訪れ、消防団活動に理解を深めた。

河南分団は勝間・小原・上山田、下山田地区を担当していて、64人の団員が活動している。

消防団では、地域社会の意識の変化などにより、人員を確保することが困難になっていて、子どもの頃から消防団活動に興味を持ってもらいたいと、河南分団が初めて開いた。

放水体験では、子ども達が列を作り、次々に的を倒していた。子供達は「楽しかった」「ホースが重かったけれど、的が倒れてうれしかった」などと話していた。

河南分団では、今後も、このようなイベントを通して、消防団活動をPRしていきたいとしている。 -

戸台の化石学習会

アンモナイトなどの化石を採集、観察する「戸台の化石学習会」が、9日伊那市長谷戸台で行われた。

9日は、上伊那を中心に60人ほどの親子が参加した。

長谷地区の戸台では、1億2000万年前・中生代白亜紀の化石などを観察する事が出来る。

参加者は、かなづちを使って石を砕き、化石を探していた。

主催しているのは1986年に発足した戸台の化石保存会で、学習会は今回で69回目を数える。

子供達は、化石保存会のメンバーに石から出た模様が化石かどうかを確認していた。

子供達は、「化石がまだ見つかっていないので悔しい」「アンモナイトを発見したのでうれしい」などと話していた。

戸台の化石保存会副会長の北村建治さんは、「戸台の化石収集場は、貴重な資料の産地。地元の人達が関心を持って、理解を深めて欲しい」と話していた。

化石保存会では、戸台から産出される化石を乱掘などから防ぐため、採取しても持ち帰らない事をルールとしている。

これまでに採取した化石は、全て長谷公民館内にある資料室に保管していて、9日子供達が発見した化石も資料館で管理される。 -

三峰川サマーピクニック2009

水と緑に触れ合うイベント、三峰川サマーピクニックが、9日、伊那市長谷の美和ダムで行われた。

三峰川サマーピクニックは、ダムが果す役割を理解してもらうとともに、上流域と下流域の住民の交流の場にしようと開かれていて今年で18回目。

長谷の美和ダムと、高遠町の高遠ダムで交互に行われていて、今年は美和ダムが会場となった。

毎年恒例となったEボート大会には、9チーム90人ほどが参加した。

この大会は全国大会への予選も兼ねていて、参加チームは声を出し、息を揃えてEボートをこいでいた。

湖では、ボートに乗っての湖上巡視や、カヌー、水上自転車など様々な体験イベントが用意され、親子連れなどが水の感触を楽しんでいた。 -

瑞雲水墨画会箕輪教室作品展

瑞雲水墨画会箕輪教室の作品展が、南箕輪村の大芝の湯で開かれている。

大芝の湯ロビーには箕輪教室に通う11人の作品、16点が展示されている。

瑞雲水墨画会箕輪教室は、駒ヶ根市の水墨画家、下平瑞雲さんが主催していて、月2回箕輪町内の公民館で教室が開かれている。

今年で箕輪教室ができて10年を向かえたことから、より多くの人に作品を見てもらおうと、初めて大芝の湯で作品展を開いた。

県内の風景や草花が題材となっていて、水墨画を始めたばかり人や10年以上学んでいる人まで、それぞれ、個性のある作品を出展している。

ある会員は「水墨画は、紙と墨があれば誰でもできる。一人でも多くの人に興味を持ってもらいたい」と話していた。

この瑞雲水墨画会箕輪教室の作品展は、大芝の湯で31日(月)まで開かれている。 -

西町伊那部で納涼祭

夏の日の夕方を住民に楽しく過ごしてもらおうと、伊那市西町の伊那部の納涼祭が、9日夜行われた。

9日夜は、伊那部集会所周辺に会場が設けられ、アコーディオン演奏による歌声喫茶など、様々なイベントが行われた。

伊那部では、18年にわたりお盆に納涼祭を行っていたが、参加できる住民が限られている事などから、今回初めて、開催日時をずらしてお祭りを行った。

開催日時を変更したことが、功を奏したということで、例年より多い住民220人ほどが祭りを楽しんだ。

会場には、わたあめなども用意され、子ども達が列を作っていた。

町総代の唐木祐一郎さんは、「子どもから大人まで、様々な人がより参加しやすいイベントにしていきたい」と話していた。 -

泥の中でスポーツ べとリンピック

泥の中でスポーツを楽しむイベント、べとリンピックが8日、南箕輪村田畑の田んぼで開かれた。

この日は村内外から7チームおよそ50人が参加した。

泥の中で思い切りスポーツを楽しんでもらおうとNPO法人南箕輪わくわくクラブなどが開いた。

6人1組で試合を行うソフトバレーや、泥の上に立てられた旗を取り合うビーチフラッグなどが行われ、参加者が泥まみれになりながら楽しんだ。 -

赤木かん子さん講演 図書館司書の役割考える

伊那図書館で8日、児童文学評論家の赤木かん子さんによる講演会が開かれた。

講演会は、学校図書館と司書の役割について考えようと、県高等学校教職員組合上伊那支部司書部が開いた。

講演では赤木かん子さんが「調べる力は生きぬく力」という演題で話をした。

この中で赤木さんは、子どもには自分で、読みたい本を選ばせることが大切だとして「図書館司書は本を手わたしするのではなく、棚わたししなければならない」と話した。

また使う人の目線で、本の分類、配置などを考え、訪れた人が、簡単に読みたい本を探しだせるような棚づくりをするのが

司書の役割だと話した。

講演会を開いた司書部では、図書館司書は本の受け渡しだけではなく、子どもたちの調べる力を育てる役割を担っている。その仕事の大切さを地域や保護者に理解してもらいたいと話している。 -

カブトムシ採り体験

伊那市西箕輪の、みはらしファームで8日、かぶと虫採り体験が行われた。

夏休み中の子どもたちに楽しんでもらおうと、みはらしファームが企画したもので、今年で3年目。

みはらしファーム内に設けられた、かぶと虫牧場を訪れた親子連れは、大きなカブトムシを探してはケースに入れていた。

カブトムシをつかまえようとしても、なかなか木から離れず、

悪戦苦闘している子供もいた。

みはらしファームのカブトムシ採り体験はオスメスのペアで持ち帰りとなっていて料金は300円。

期間は13日木曜日までを予定していて体験ができる時間は午前10時と午後1時半の2回、いずれも1日先着30名でカブトムシがなくなり次第終了。 -

お盆行事 振りまんど用の、まんど作り

上伊那地区のお盆の伝統行事「振りまんど」のまんどを作る作業が8日、南箕輪村の田畑神社で行われた。

田畑地区の6年生20人とその保護者が参加して、毎年指導をしている地区住民からまんど作りを教わった。

「振りまんど」は、13日に迎え火として、16日に送り火として行われている地域の伝統行事。

わらを束ねてひもで縛り、邪魔なわらをハサミで切り落としてまんどを作る。

子ども達はうまくまとまらないわらに悪戦苦闘しながらも、ひとつひとつ完成させていた。

毎年指導にあたっている加藤忠秋さんは「地区に伝わる大事な伝統行事。子ども達にも次の世代に伝えてほしい。」と話していた。 -

ながたの湯リニューアルオープン

箕輪町の日帰り温泉施設ながたの湯が8日、リニューアルオープンした。

この日は記念式典が行われ、テープカットでリニューアルオープンを祝った。

ながたの湯は今年開業10周年を迎え、これまで以上に利用者が過ごしやすい温泉施設にしていこうと改修工事が行われた。

利用者のおよそ7割が女性客ということで「女性にやさしい施設」をコンセプトに改修したという。

全面改築の露天スペースにはこれまでの浴槽に加えて浅い浴槽を新設した他、ウッドデッキも新設され、景色が楽しめるようになっている。

また女湯の洗い場が5つ増設された他、女子更衣室のロッカーが40人分追加されるなど、ゆったりできるスペースが作られた。

日帰り温泉ながたの湯は、大人500円、小学生以下300円で午前9時45分から午後9時30分まで営業。 -

グレイスフル箕輪で夏祭り

箕輪町の老人福祉施設グレイスフル箕輪で8日、夏祭りが開かれた。

夏まつりは、利用者やその家族に祭りの雰囲気を楽しんでもらい、また、地域に開かれた施設にしようと、毎年開かれている。

祭りの雰囲気を味わってもらおうと、焼き鳥やラーメン、ヨーヨーすくい等の店が出され、訪れた人たちを楽しませていた。

また、演芸発表では、手品や踊りの愛好家の発表が行われた。

このうち、初めて祭りに参加した、信州豊南短期大学津軽三味線部のメンバーは、祭りにちなんだ曲や、津軽じょんがら節など4曲を披露した。

会場からは、手拍子とともに、掛け声も飛んでいた。 -

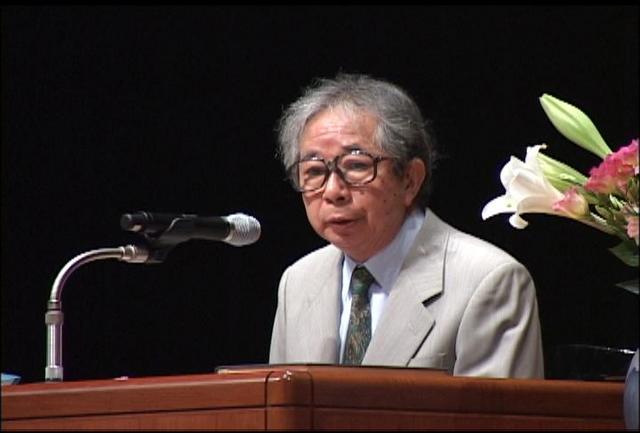

直木賞作家 井出孫六さん講演

直木賞作家 井出孫六さんによる、中国残留邦人についての講演会が7日、伊那市の伊那文化会館で開かれた。

講演会は、長野県シニア大学伊那学部の、特別公開講座として開かれた。

井出さんは、長野県佐久の出身で、中国残留邦人についてのルポや、小説を多く手がけている。

講演の中で、井出さんは、「満州事変が起きた1931年、9月18日を知っている日本人はほとんどいない。しかし、中国では、日本が侵略戦争を始めた日として、園児までもが知っている。この認識の差は、とても心配な事だ」と切り出した。

終戦後、引き上げが始まり数年で100万人ほどが日本にもどったが、中国との国交を断っていたため、多くの日本人が、中国に残されたという。

井出さんは、「日本政府は、積極的に動かなかった。7年以上の行方不明者は、戸籍から除籍しても良いという法律が制定され、中国にのこされた日本人は戸籍から除外された。国が法律的に、残留邦人を殺してしまった。」と話した。

そして、いまだ、300人近くの日本人が帰れずにいることや、2世3世の問題があることにも触れ、「1948年に制定された世界人権規約に記されているように、全ての人は祖国に帰る権利がある」と話していた。 -

長谷の定住促進策 意見書提出へ

伊那市の長谷自治区地域協議会で検討が進められてきた、定住促進策の意見がまとまり、7日報告された。

長谷総合支所で協議会が開かれ、定住促進策について検討を進めてきた小委員会から意見書が示された。

小委員会は7月中に4回開かれ、小坂市長に提出する意見書の具体的な内容を検討してきた。

内容は、居住支援、子育て支援、起業・就業支援の3つに絞られている。

具体的には、土地の売却希望者と購入希望者を結びつける「空き家・空き土地バンク」の創設や、延長保育・学童クラブの充実、農機具の売却・貸出希望者と利用希望者を結びつける「空き農機具バンク」の創設などがある。

窪田清彦会長は「過疎化に歯止めをかけるためにも、来年度予算への盛り込みを期待したい。」と話した。

協議会では、この意見書を21日に小坂市長に提出する予定。 -

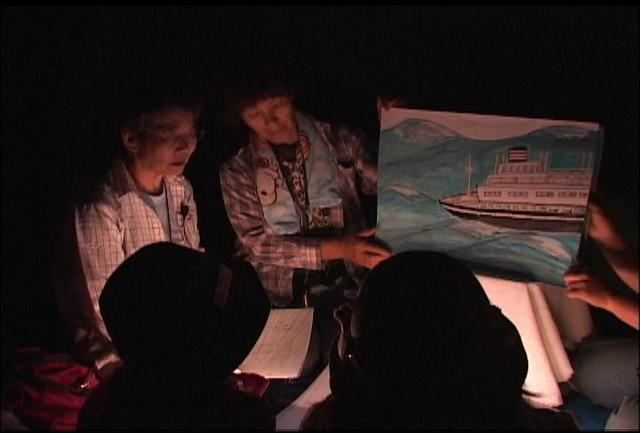

ガールスカウトキャンプで戦争体験の紙芝居

伊那市などを中心に活動するガールスカウト長野26団は、小黒川キャンプ場でキャンプを行っている。

12日は、子供達に戦争体験をまとめた紙芝居が披露された。

手作りの紙芝居を披露したのは、団長の木部則子さん、72歳。

木部さんは、戦時中、朝鮮半島ですごし、小学3年生のときに愛知県で終戦を迎えた。

体験したことを子供達に伝えようと、自分自身をモデルにした「のーこ」という女の子を主人公に紙芝居を手作りし初めて披露した。

終戦前、愛知県では、東南海地震と三河地震が続けて発生し、木部さんは、この二つの大きな地震を体験した。木部さんは「地震があるので、空襲がきても、防空壕に入る事が出来ないんです。防空壕に入ったら、地震でつぶされてしまうかもしれないから。本当に恐ろしかった。」と紙芝居に合わせ体験を話した。

キャンプには、5歳縲恪mZ生まで、13人が参加していて、静かに耳を傾けていた。

紙芝居は、小黒川キャンプ場近くの天狗の舞台で披露され、木部さんが用意した蚊帳の中で、静かな時間が流れていた。 -

ザ・バンドフェスティバル

夏の恒例行事となったバンドフェスティバルが7日、いなっせで開かれた。

バンドフェスティバルは高校生を主体として毎年夏に開かれていて、今年で6回目となる。

今回は、出演は高校生だけという制限を外してバンドを募集したところ、一般の参加もあり高校生バンド4組と一般1組がステージ演奏を披露した。

客席の若者たちは総立ちとなり熱気あふれるステージを楽しんでいた。 -

天伯社の伝統行事「さんよりこより」

三峰川をはさんだ伊那市美篶と富県の天伯社に伝わる伝統行事、さんよりこよりが7日行われた。

「さんよりこより」は、580年ほど前の洪水で高遠町藤沢にあった天伯社が当時の桜井村に流され、その後対岸の川手村に流れついた事が縁で毎年8月7日に行われている。

7日は、地区内の氏子や小学生、保育園児らおよそ80人が川手天伯社に集まった。

この行事は鬼役の男性2人が太鼓をたたき、そのまわりを七夕飾りを持った子供たちが「さんよりこより」といいながら歩く。

3週回ったところで、竹で鬼をいっせいにたたき、これを3回繰り返すことで厄払いをする。

この後、氏子らが「御神体」を乗せた神輿をかつぎ、三峰川を挟んだ富県桜井の天伯社をめざす。

いつもなら神輿をかついで川を渡るが今年は、川が増水していたため御神体のみを運んだ。

神主が御神体を首に巻き付けその周りを氏子らが囲んで反対の岸を目指した。

約1時間かけて富県天伯社に到着し神事が行われた。

こ の後、富県の子供たちが「さんよりこより」をして地区住民の安全を願った。 -

北新区環境アセス学習会

上伊那広域連合が計画している新ごみ中間処理施設の環境アセスメントについての学習会が6日夜、伊那市新山の北新公民館で開かれた。

学習会は、施設の建設候補地となっている北新区の住民が、環境アセスについて理解を深めようと開いたもので、住民約30人が集まった。

講師を務めたのは、環境問題について、調査研究を行っている財団法人日本環境衛生センターの池本久利さん。

池本さんは、環境アセスについて、ごみ処理施設建設など大規模な開発事業を実施する際、事業者自ら、事業が環境に与える影響を予測、評価することで可能な限り影響を緩和することを促す制度だと説明した。

学習会では、住民から「これまでアセスにより、環境への影響が大きいため事業が中止になった例はあるのか。」という質問が出された。

これに対し、日本環境衛生センターは「アセスの結果は良かったが地元の反対で取りやめになった例はある」と答えていた。

環境アセスについては地元の同意を得てから実施することになっていて、北新区では、しっかりした判断をするため、さらにアセスについて学習していくとしている。 -

大芝高原でみどりの少年団交流集会

子ども達が自然保護や森を育てる活動をする、みどりの少年団の交流集会が7日、南箕輪村の大芝高原で開かれた。

交流集会は、共同で自然学習を行うで、互いに連携を深め、自然を愛する心を育てようと県内各地で開かれている。

上伊地区の会場となった大芝高原には、地域の小学校17校からおよそ230人の子供たちが集まった。

開会式で、南箕輪村南部小学校のみどりの少年団 団長の斉藤優香さんは「この交流会をきっかけに、今まで以上に自然とふれあい、大切する事を誓います」と誓いの言葉を読み上げた。

開会式が終わると、子供たちは、ヘルメットに軍手と身支度を整え、除伐作業を体験した。

「大きな木を残し周りの小さい木は切る」、「切った木は纏めて置く」等の注意点を守りながら、友達同士協力し作業に汗を流していた。 -

日系人対象就職準備セミナー

上伊那の有効求人倍率が過去最低の0.27倍と、厳しい雇用情勢が続く中、日系人をはじめとする外国人労働者はとりわけ厳しい状況にあるとして、7日、日系人を対象とした就職準備セミナーが開かれた。

これは、外国人労働者を取り巻く雇用環境が厳しい中、再就職に必要な知識を身につけてもらおうとハローワーク伊那が開いたもの。

外国人労働者の多い伊那管内独自の取り組みで、今回が初。

7日は、中南米出身の日系人で、日本語で概ね会話ができる、21人が参加した。

参加者は、再就職にあたっての心構えや、履歴書の書き方、面接について、指導を受けた。

参加者は、「とても勉強になった。今日から練習したい」などと話していた。

ハローワーク伊那によりますと、去年の冬頃から派遣など非正規労働者の雇い止めなどにより、新規求職者が急増した。

現在、雇い止めや解雇により職を失う外国人の数は減っていますが、再就職を出来た外国人はほとんどいない。

ハローワーク伊那では、今後もこの就職準備セミナーを月1回開き、外国人の就職支援を行っていく考え。 -

新しい伊那市保健センターについて概要示される

今年度末完成予定の新しい伊那市保健センターについて、概要が示された。

新しい保健センターは、伊那市山寺の旧伊那市営伊那中央総合病院の跡地に建設される。

建築工事費は3億2,130万円、旧病院の解体費用などを含めた総事業費は6億2,800万円で、財源は合併特例債や国の補助でほとんどがまかなわれる。

新しい保健センターは、鉄筋コンクリート平屋建て、延べ床面積は約1700平方メートル。乳幼児健診などを行う検診室や、予防接種室、トレーニング室のほか、口腔センターも設置される。

完成は、来年3月末の予定となっている。 -

伊那西高生と園児が交流

伊那市の伊那西高校の生徒は5日、西春近北保育園の園児と水遊びなどを通して交流した。

5日、西春近北保育園を訪れたのは、伊那西高校で保育の授業を受けている生徒と、地域交流をしているクラブの生徒12人。

生徒らは、夏休みを利用して保育園児との交流をしていて、園児の世話をしたり、一緒に遊んだりしながら、6日間を過ごしている。

5日は、保育園のプールの日で、園児達は高校生とジャンケンをしてもらって遊んでいた。

ある高校生は「園児一人一人、仲良くなるコツが違うので難しいけれど、そこが楽しい」と話していた。

篠田千栄子園長は、「昔にくらべ様々な年齢の人と接する機会が少なくなっているので、園児にとって楽しい思い出になると思う」と話していた。

西春近北保育園では7日、高校生と一緒に誕生日会を開いた。

511/(水)