-

西町区キンボール大会

伊那市の西町区は、体力づくりと区民同士の親睦をはかろうと19日、キンボール大会を開いた。

区民150人が参加し、子どもも含め15チームで対戦した。

キンボールは、ルールが簡単で誰でも楽しめることから、西町区では昨年度からこの大会を開いている。

2つのブロックに別れ予選を行なった後に6チームが決勝トーナメントに進んだ。

大会では、珍プレーや好プレーが続出し、ギャラリーからは拍手や声援が飛んでいた。 -

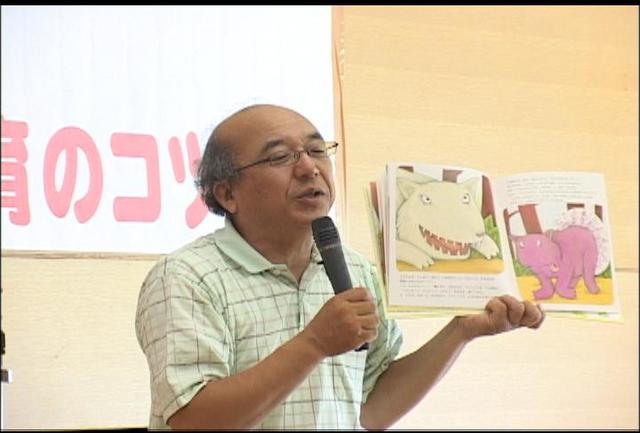

子育てのコツ学ぶ講演会

子育てのコツを学ぶ講演会が20日、伊那市役所で開かれた。親子が一緒に参加できる講演会で約160人が集まった。

講師は、京都で絵本とヨーロッパ玩具の店を開いている岩城敏之さん。

岩城さんは、幼稚園などの教職員研修や保護者への講演を年間500回以上行っている。

この日の講演会では、「日本の豊かさが続くために賢い子を育てる必要がある」と話した。

岩城さんは、「賢い子どもとは、どんな状況にあっても自分の命や人生を大事にする人、自分の能力で自分と周りの人を大事にする人」と説明した。

賢い子を育てるには、「我が子だけを大事にするのではなく、皆を大事にする子育てが必要」と話した。

さらに、子育てのコツとして「よく見る、よく聞く、よく真似る」の3つを挙げ、「子育ては文化。賢い人から学べばいい」と話していた。 -

親子ふれあいマスつかみ大会

伊那市西町区の親子が20日、三峰川の榛原河川公園の河原でマスつかみを楽しんだ。

西町区青少年育成会と子ども会が計画したもので、親子約200人が参加した。

河原の一部をせき止め、体長20センチほどのマス300匹を放流した。

子どもたちは川に入り、動きの速いマスを追いかけていた。

マスつかみ大会は、小黒川で10年以上行っていた恒例行事だったが、3年前の豪雨災害から中断していた。

子どもたちに自然の中で魚を捕まえる楽しみを体験させたいと今年、会場を三峰川に移して行った。

小さい子どもたちは、なかなか捕まえられずにいたが、中には10匹以上も捕まえた子どももいたという。

参加したある男の子は、「マスが捕まえられて楽しかった」と話していた。

育成会では、「来年以降も続けていきたい」としている。 -

川シンポせせらぎウォッチング

川や水辺の環境に親しみを持ってもらおうと、水生生物の観察などをする川シンポジウム「せせらぎウォッチング」が20日、三峰川と天竜川の合流点などで行われた。

恒例のイベントで、今年は小中学生や一般など43人が参加した。

参加者は、水がどれくらい透き通っているか見るため、川の水を入れたペットボトルの中をのぞきこんでいた。

また、川底をかき混ぜて水生生物を網で捕まえ、トレーに取り出した。

水生生物は、ヒゲナガカワトビケラが最も多く観察された。

講師を務めた教諭の一人は、「きれいな水に住む生物と、少し汚れた水に住む生物が混在しているが、全般的にはきれいな水」と話していた。

参加したある中学生は、「普段見ない生物がいっぱいいた。川をきれいにしていきたいと感じた」と話していた。

今回の観察の結果は9月に開かれる川シンポジウムで報告されるという。 -

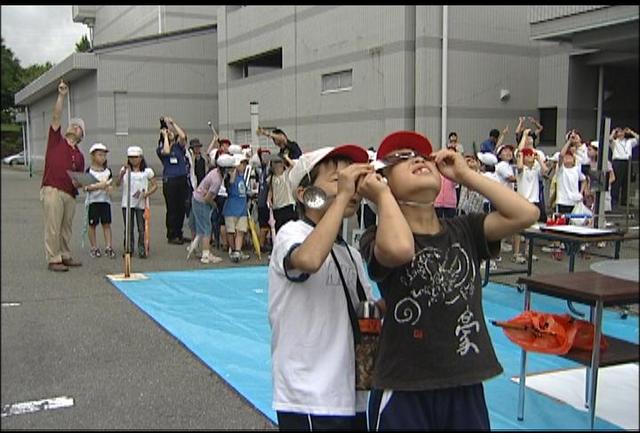

46年ぶり 日本で皆既日食

22日は46年ぶりとなる皆既日食が日本で起こり、伊那地域では太陽の一部が欠ける部分日食が観測された。

22日の上伊那地域は、朝方まで降っていた雨は止んだものの、厚い雲に覆われた1日となった。

しかし日食が始まってから1時間ほど経った午前11時ころには雲の切れ間から部分日食を観測することができた。

22日は日食にあわせて伊那文化会館で観測イベントがおこなわれ、伊那小学校4年生の児童およそ70人が天体ショーを楽しんだ。

観測イベントでは、フィルターを通して天体望遠鏡で太陽を写し、白いパネルで太陽が欠けていく様子が映し出されていた。

22日は伊那市の写真愛好家で会館職員の小池賢一さんも日食の様子を写真に収めようと、シャッターを切っていた。

小池さんはこの日のために、太陽の紫外線と赤外線をカットする、カメラ用の特殊なフィルターを7月初めに購入していた。しかし、あいにくの曇り空で雲がフィルターの役目を果たしたため、購入した特殊フィルターは使わずじまいだった。

また箕輪町の箕輪南小学校では、東京都の日比谷公園に日食を見ようと集まった人たちとインターネット回線をつなぎ日食の様子をお互いに伝え合った。

東京都で活動する天文グループ星空キャラバン実行委員会が企画した。

箕輪町で日食が見え始めた頃、日比谷公園では雲が厚かったため日食が見えず、日食を目にした箕輪南小の児童が電話で様子を伝えていた。

この他広島県や鹿児島県など他県の日食の状況をインターネットを利用して観察し、箕輪町から見える日食の様子と見比べた。

22日は雨雲の広がる1日となったが、日食を観測することができ、イベントに参加した児童らは、壮大な天体ショーを満喫した。

なお次回皆既日食を日本で見ることができるのは、26年後の2035年平成47年9月2日だという。 -

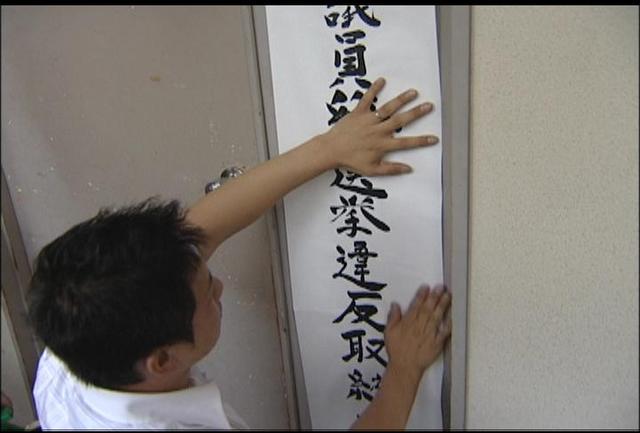

伊那署が選挙違反取締本部 設置

伊那警察署は22日、衆議院議員選挙を前に選挙違反取締本部を設置した。

衆議院議員選挙は来月18日に公示され30日に投票が行われる。

これを受け伊那警察署は衆議員議員総選挙違反取締本部を設置した。

県警察本部によりますと、22日までに今回の選挙で公職選挙法で禁止されている個別訪問をおこなったとして、1人に警告が出されたということです。

伊那署では公正な選挙が行われるよう、指導と取締を強めていくとしている。 -

上伊那工業交流プラザ

上伊那の製造業を全国にPRするために企業同士の理解を深めようと、今年9月に「上伊那工業交流プラザ」が開催される。

交流プラザは、上伊那8市町村の商工団体が組織を立ち上げ、合同で事業を行う初の取り組み。

22日は伊那商工会館で記者会見が開かた。

H19年度の県工業統計調査によりますと、上伊那の工業出荷額は約8,700億円、松本、長野に次いで県下第3位となっている。

8市町村の商工団体は、この実績を全国に発信し、上伊那の製造業のブランド化を図りたい考え。

その前段階として、お互いの企業を知り交流をする機会を設け、具体的な方策を探っていこうとプラザを企画した。

上伊那工業交流プラザは9月11日に、伊那商工会館を会場に行われる。

上伊那から13の企業が参加し、それぞれが会社の特長や得意分野などをプレゼンテーション方式で発表する。

交流プラザは9月の第1回を含め来年の秋までに3回の開催を予定していて、新たに参加する企業を募っていくという。 -

オリジナルカレー作りで交流

伊那市の新山小学校の児童と高遠第4保育園の園児が22日、オリジナルカレー作りに挑戦した。

22日は新山小学校の全校児童36人と、第4保育園の園児25人が班ごとに分かれ、カレーを作った。

新山小学校は昨年度まで、新山保育園と交流をしてきたが、保育園は今年の3月に休園となった。

新山保育園に通っていた園児は現在、高遠第4保育園に通っていることから、今年から第4保育園と定期的な交流をしている。

子どもたちはカレーの材料を切った後、自分たちで起こした火の上でカレーを煮込んだ。

具は、それぞれの班で違っていて、中には、チョコレートを隠し味に入れた班もあった。

出来あがったカレーはみんなで試食した。

子どもたちはさまざまなカレーをよそって、いろんな味を味わっていた。 -

来年の春の高校伊那駅伝は3月21日

来年の春の高校伊那駅伝は3月21日(日)に、前回と同じコースで開催される事が決まった。

21日は伊那市内で実行委員会総会が開かれ、来年度の大会日程が承認された。

来年度の大会は3月21日(日)に実施される。

コースは今年度の大会から男子が環状北線を通り高遠町商店街で折り返すコースに変更されたが、大会運営上特に問題がなかったため、次回の大会も同じコースで実施されることになった。

しかし、「折り返し地点の道路幅が狭いのではないか」との反省もあったことから、次回は、駐車場を使うか、応援できる場所を限定するなど、なんらかの方法で折り返しに十分なスペースが確保できるよう検討をしていくという。

また、前日に伊那文化会館で行う開会式については、選手の負担を軽くするため、時間を20分程度短縮する計画。

実行委員会では、今後、大会まで5回の幹事会を開き、詳細を検討していくことになっている。 -

【カメラリポート】全国大会初出場! 伊北リトルシニア

高校球児が使う硬球を使って、中学生が野球ができるようにと、1972年に立ち上げられたのがリトルシニアリーグ。

高校野球での活躍を夢見て現在全国で500チーム、およそ2万人の中学生が練習に励んでいる。 -

TMO事務所開所式

箕輪町の中心市街地活性化に取り組む「みのわTMOネットワーク2004」は20日、空き店舗対策として年間を通して利用する事務所の開所式をした。

事務所は松島の国道153号沿い、町役場入口の交差点近くで、会員らが集まり開所を祝った。

TMOは今年度、年間を通して空き店舗対策に取り組む。

空き店舗を借りた事務所は、1階が情報スペース、2階が貸出用のイベントスペースで、町民に憩いの場として利用してもらう。

TMO代表幹事長の原敏章さんは、「地域の方といろいろな企画を通してふれあい、温かい付き合いを呼び戻したい」とあいさつした。

事務所の利用については、8月中旬ころまでに詳細が決まるという。

またこの日は、TMOが取り組んでいるイルミネーションの点灯式も行われた。

イルミネーションは、昨年中心市街地に飾った龍。地域を明るく照らそうと、これから毎日点灯するという。 -

松本山雅伊那で快勝

サッカーナンバーワンを決める長野県サッカー選手権大会で、松本山雅が伊那市で快勝した。

19日に伊那市陸上競技場で、松本山雅は、東御市を拠点にしているアルティテスタ東部と対戦した。

松本山雅は北信越1部リーグ、アルティスタ東部は長野県リーグに所属している。

緑のユニフォーム、松本山雅は格下のアルティスタ相手に終始主導権をにぎり試合を進めた。

競技場には、上伊那地域のサポーターが作製した横断幕も掲げられていた。

試合は、山雅が前半2点、後半2点をあげ、4対0で準決勝に駒を進めた。

県サッカー選手権大会には、高校サッカー部から北信越1部リーグ所属チームまで44チームが参加し、4月からトーナメント戦が行われている。

決勝は、8月30日に松本市のアルウィンで行なわれる。 -

小出太鼓権現まつり

太鼓を通じて地域との交流をはかる小出大鼓の権現まつりが19日、西春近北小学校の体育館で開かれた。

権現まつりは、太鼓技術の向上を図りながら、地域と交流するイベントとして、今回で5回目を迎えた。

当初は屋外で計画していたが、あいにくの天候で会場を西春近北小学校体育館に変更した。

午後5時からは、おまつり広場と題して、北小学校の児童たちによる太鼓演奏や、会場を訪れた子どもたちを対象にした太鼓体験教室が開かれた。

小出太鼓は13曲を披露。体育館には、勇壮な太鼓の音が響いていた。

小出太鼓は、活動開始から26年目を迎えていて、現在は伊那市を中心に53人のメンバーがいる。小学1年から4年の若鮎会、5年から高校生までの打DA鼓も活動している。

関係者は、「こうした機会に小出太鼓に接してもらい、より親しんでほしい」と話していた。 -

青島千社参り

伊那市内の神社などにお札を貼って、青島区の安全や五穀豊穣を祈願する千社参りの行事が19日、行われた。

午前6時、青島区の区長たちが区内にある諏訪社に集合し、千社参りが始まった。

青島に古くから伝わる千社参りは、度重なる三峰川の洪水に悩まされていた村人が、神頼みとして始めたのがきっかけとされている。

区民総出で千社札と呼ばれるお札を市内各地の神社に貼り、お参りすることで、水害から村を守ろうというもの。

今年1月には、市指定無形民族文化財に指定された。

この日は、北村弘区長の祝詞のあと、社務所でどの組がどこの地区を受け持つかを決めるくじ引きが行なわれ担当地区を決定。組単位で市内9カ所を回り、千社札を貼っていった。

このうち、西春近や西箕輪地区を担当する6組は、13戸中12戸が参加し、数十カ所にお札を貼った。

諏訪形の諏訪神社でも、住民たちがお参りを済ませた後、神社のあちこちに貼っていた。

青島の千社参りは、農作業がひと段落するこの時期に毎年行なわれていて、お札を貼り終えると組ごとになおらいをして親睦を深める。 -

上伊那ポンプ操法大会

上伊那の消防団一を決めるポンプ操法とラッパ吹奏大会が19日、伊那市役所駐車場で開かれ、ポンプ車操法の部で箕輪町が、小型ポンプ操法で南箕輪村が優勝した。

大会には上伊那8市町村の代表チームが出場し、日ごろからの練習の成果を発揮した。

箕輪町代表としてポンプ車操法の部に出場した第6分団の選手は、規定タイムより早くホースを延長するなど機敏な行動を見せ、出場チームの中で唯一プラス加点の結果で優勝した。

また、南箕輪村代表で小型ポンプ操法の部に出場した第4分団は、全員が正確な動作をし、見事優勝した。

ラッパ吹奏大会は辰野町が優勝し、それぞれの部門の優勝消防団は8月2日に須坂市で開かれる県大会に出場する。 -

JR東海 リニア需要予測など試算結果公表

2025年に東京-名古屋間を結ぶリニア中央新幹線の開業を目指すJR東海は21日、想定する3ルートを対象に行った「輸送需要量」や「維持運営費」などの試算結果を公表した。

試算によると、輸送人数と移動距離を掛けて算出する「輸送需要量」は、長野県などが主張する伊那谷を通るBルートが153億人キロで、南アルプスを貫くほぼ直線のCルートは167億人キロだった。

JR東海では、現在運行している東海道新幹線からリニアへの乗り換え客が、Cの方がBより13億人キロ多いと試算されたことが需用量の差となったと見ている。

また年間の維持運営費も、路線の長さが346キロと最も長いBルートが1810億円で、路線の長さが286キロと最も短いCルートは1620億円と試算されている。

JRは先月、CルートがBルートと比較し、工事費で6700億円、所要時間で7分それぞれ少ないとした試算結果を公表している。

JRでは、これらの結果をルート選定の基本的なデータとし、長野県などの沿線自治体に対し説明を行い、地域との調整を進めたいーとしている。

また上伊那地区期成同盟会では、トンネル建設に反対する視点で、秋に南アルプスの地質に関する勉強会を開く計画という。 -

身近な地域再発見ツアー

伊那市のお寺などを巡る身近な地域再発見ツアーが21日行われ、26人の住民が高遠町の歴史を学んだ。

このツアーは地域の良さを改めて知ってもらおうと伊那市観光協会が去年から実施している。

このうち高遠町長藤にある香福寺では、郷土の歴史に詳しい矢島太郎さんが寺の歴史について説明した。

矢島さんは、「香福寺は伊那市の中で最も古く建てられたお寺。庭園のコケがすばらしく秋には紅葉も楽しめる」と話していた。

ある参加者は、「近くに住んでいても知らない事が多く勉強になった」と話していた。

次回の身近な地域再発見ツアーは8月5日に予定されていて、新山のトンボの楽園の見学や手良地区の歴史を学ぶことになっている。 -

箕輪南小で皆既日食観察へ準備

太陽が月の影に隠れる皆既日食が22日に起きる。日本の陸地では46年ぶりに観察が可能となる。

箕輪町の箕輪南小学校では、日食現象を観察しようと準備が進んでいる。

1年生の教室では17日、担任の元島智子教諭が、子どもたちに太陽が欠けて見える日食現象について説明した。

また学校の一室では、町の職員がコンピューターやプロジェクターの準備をした。

南小では、22日に全校児童で日食の観察を行うほか、インターネット回線を使い、東京・日比谷公園の観察会とライブカメラで結び、500人の子どもたちと交流する。

またインターネットを活用し、中国の上海や鹿児島県の奄美大島など国内外5カ所での日食も観察する。

町の職員は、「貴重な自然体験を肌で感じてほしい。あとは、当日晴れることを祈るだけ」と話していた。 -

住宅用火災警報器 設置をPR

普及が進まない住宅用火災警報器を設置してもらおうと、伊那消防署の署員が18日、伊那市内の大型店でPR活動をした。

署員が、PR用のチラシやティッシュを訪れた買い物客に配り、警報器の設置を呼びかけた。

住宅火災で逃げ遅れて死亡する人の数は、年間千人近くに上る。

逃げ遅れを減らすため、各家庭での住宅用火災警報器設置が、今年6月1日から義務化されている。

しかし、伊那市内での設置率は36%に留まっていて、普及が進んでいない現状だ。

普及が進まない主な原因として伊那消防署では、「自分の家は大丈夫」などといった思い込みがあるからではないかとみている。

住宅用火災警報器は、ホームセンターや電気器具販売店などで販売していて、今は3千円程度で購入できるという。 -

西春近南小カヤック体験

伊那市立西春近南小学校の4年生から6年生の児童17人は18日、地元西春近の堂沢川でカヤックに乗って舟下りに挑戦した。

カヤックはパドルの両側で水をかくことのできる2人乗りの小型ボート。

この体験教室は、学校では経験できないことを地域の人と一緒に学んでいこうと、西春近南小が3年前に始めた「全校クラブ」の一環で行われた。

下牧の住民が講師となり、子どもたちは1キロの距離を約30分かけて下った。

西春近南小では、住民と一体となった学習に力を入れていて、竹内実校長は「地域の人の温かさを子どもたちに感じてもらいたい」と話していた。 -

みのわ手筒会 打ち上げ練習

みのわ祭りで手筒花火を披露する箕輪手筒会は17日、箕輪中学校のグラウンドで打ち上げ練習をした。

この練習には、子ども達にも楽しんでもらおうと3年前から松島保育園の園児が招待されている。

箕輪手筒会は地域の活性化を目的に平成14年に発足、毎年みのわ祭りで手筒花火を披露するほか、全国各地でも活動をしている。

本番より規模は小さいものの、手筒花火を間近で見た園児たちはその迫力に大きな歓声を上げていた。

手筒会の唐澤修一会長は、「練習の成果を子ども達に見てもらえた。本番ではさらに感動してもらえるような煙火を揚げたい」と話していた。

25日のみのわ祭りでは、午後8時30分からみのわ天竜公園で手筒花火や仕掛け花火が披露される。 -

天竜川河川清掃

南箕輪村などは18日、天竜川河川愛護月間に合わせて川沿いのゴミ拾いとアレチウリの駆除を行った。役場職員や地区住民ら約160人が参加した。

ゴミ拾いの班とアレチウリ駆除の班に分かれ、伊那市との境から北殿の天竜橋までの区間で作業をした。

アレチウリ駆除の班は、種が落ちないように、また地中に根が残らないように、根元からしっかり抜き取っていた。

ゴミ拾いの班は、堤防から河原に下りて、ペットボトルや紙パック、弁当の空き箱などを拾っていた。

ゴミ拾いをした参加者は、「探してみると多くのゴミがあった。散歩して気持ち良いと思えるような川を目指して活動を続けていきたい」と話していた。 -

赤そば畑に電気柵設置

箕輪町上古田の地域活性化グループは18日、イノシシによる被害から赤ソバを守ろうと、畑の周囲に電気柵を設置した。

グループのメンバーやJA上伊那の職員、上古田区民ら約50人が参加して作業した。

グループでは上古田区の地域活性化のため、遊休農地に赤ソバの種を播き、赤そばの里づくりを目指している。

上古田区はイノシシ被害の多い地区でもあり、赤ソバが踏み荒らされるなど農作物への被害が出ている。

そのイノシシへの対策として、県からの補助金を利用して今回初めて赤ソバ畑約140アールの周囲に電気柵を設置することになった。

電力供給にはソーラーバッテリーを使い、グループのメンバーが管理する。

グループの唐澤光範会長は、「多くの人の協力で設置することができた。電気柵の効果が出ればうれしい」と話していた。

赤ソバは8月に収穫するという。 -

伊那谷の自然考える

ミニシンポジウム開催

伊那谷の自然環境について考えるシンポジウムが18日、伊那市の伊那図書館で開かれた。

シンポジウムは現在同館で開かれている伊那谷自然環境ライブラリーに合わせて計画されたもので、約60人が集まった。

パネリストは、自然環境ライブラリーに本を提供している伊那市ふるさと大使の田畑貞寿さんと森田芳夫さん、伊那市の白鳥孝副市長が務め、伊那谷の自然環境の現状と目指すべき姿について話し合った。

伊那市の自然環境の良い点として、田畑さんは「河岸段丘など地形に富んでいること」、森田さんは「3千メートル級の山に囲まれた非常にすぐれた山岳景観のある土地」と挙げた。

その反面、シカが高山に入りこみ花を食い荒らすなど、植生が乱れている現状を白鳥副市長が説明した。

今後について森田さんは、「住んでいる人たちがその素晴らしい自然環境を再認識し、保護していくために何をするべきか共通の認識を持つ必要がある」と話していた。 -

フラワーアレンジメント競技県大会

高校生がフラワーデザインの技術を競うフラワーアレンジメント競技の県大会が18日、南箕輪村の上伊那農業高校で開かれた。

この大会は、県内の農業高校で作る農業クラブ連盟が開いているもので、県内の高校生19人が出場した。

大会は、与えられた課題に取り組むベーシック作品と、自由に作ることができるフリー作品の2つを100分以内に仕上げる。

大会には上農高校からも二人の生徒が出場した。

3年の中村美久さんは、「包みこむ優しさ」をテーマにフリー作品を仕上げた。

また同じく3年の木村瑞希さんは、「憧れのクレッセント」をテーマに作品を仕上げた。

花の向き、花の特徴の生かし方、花とアレンジのバランスなど合計200点満点で審査が行われた。

審査の結果、中村さん、木村さん共に、惜しくも入賞を逃している。

なお、上位の2人は11月に神奈川県で開かれる産業教育フェア全国高校生フラワーアレンジメント大会に出場する。 -

土用の丑 本番モード

19日日曜は土用の丑の日。伊那市内のうなぎ屋では、早くも注文が殺到し、本番を迎えている。

伊那市山寺の塚原信州珍味では、毎年この時期、うなぎで大忙し。

土用の丑も年々分散化が進んでいるということで、今年は、15日頃から注文が入り始め、すでに本番モードに突入している。

17日は、朝から晩まで3人体制で、ひっきりなしに入ってくる注文に対応していて、1日で80キロ、400人分を売り上げた。

一人前は、1,400円、使っているうなぎは浜松産という。

ピークは19日で、9人体制で臨むという。

長い不況が続いているが、今年は、いつもの年より、注文の入りがいいという。

調理場には、香ばしいうなぎの蒲焼の香りが立ち込め、従業員たちは、煙に包まれながら、さばいたり、串にさしたりと作業に汗を流していた。 -

高遠高校 学力向上実践研究推進校に

16日は、高遠高校の振興会理事会総会が開かれ、学力向上実践研究推進校に指定された事などが報告された。

学力向上実践研究推進校は、文部科学省が指定していて、県内では高遠高校1校となっている。

ただ単に学力を向上させるのではなく、次世代を担う人材に育てる事を目的とするもの。

高遠高校では、今年度、地域の特性や人材を活用した学力の充実について研究する。

高遠高校では、これまでも、地域の有識者を招いて学習会を開いたり、地元の福祉施設に出向いて交流するなどの活動をしてきた。

今後も地域活動を継続して行うほか、新たに、卒業生など、地域の人材を活用するための登録制度を試行したい考え。 -

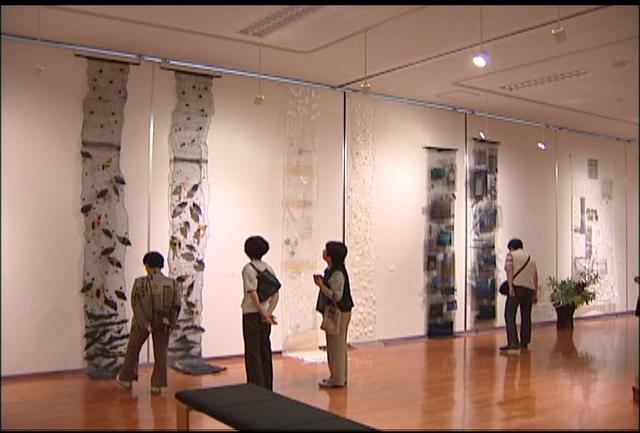

布・NUNO・布作品展

布にこだわった5人の作家の作品展が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。

作品展を開いているのは、伊那市や岡谷市などで活躍している5人の染織作家。

東京のデパート等でも定期的に発表していて、伊那市では、2年に1回のペースで作品展を開いている。

美術大学出身の5人が県の染織作家協会で知り合い、意気投合してスタートした。

会場には、それぞれの個性が感じられる作品200点が展示されている。

このうち、伊那市の山田邦子さんは、繭の外側のけば糸を使った二重折りの布でデザインから染め、織りまですべて1人でこなしたタペストリーを出品している。

会場には、それぞれの作家が製作したバッグもあり、1万円から3万円で販売されている。

代表の花岡さんは、「素材の面白さを感じて欲しい。布と花が織り成す空間も味わってもらいたい」と来場を呼びかけている。

この作品展は、21日火曜日まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれている。 -

中体連など壮行会

箕輪町の箕輪中学校で17日、中学校体育連盟の長野県大会などに出場する選手の壮行会が行われた。

箕輪中学校からは、県大会に5つの運動部、全国大会にフェンシング部、南信大会に吹奏楽部と合唱部が出場する。

生徒代表の市川沙綾さんは、「出場は誇らしいことです。皆さんの健闘を祈っています」と激励の言葉を送った。

選手を代表して女子バスケットボール部部長の田辺夢佳さんは、「悔いが残らないように精いっぱいがんばってきます」とあいさつした。

大会は18日から始まる。 -

富県公民館 よろず講座の男性が料理に挑戦

伊那市富県公民館の男性を対象にした講座の参加者が16日、料理に挑戦しました。

16日は男性8人が、身近な材料を使って簡単にできる、お酒のつまみを作った。

男性を対象とした「よろず講座」では、60代から70代のメンバーが、様々な活動をしています。

料理は参加者のリクエストが多く、今回初めて企画した。

ほとんどの人が料理をするのは初めてだったが、料理教室の講師を務める酒井さつきさんから手ほどきを受け、慣れない手つきで材料を切ったり、炒めたりしていた。

料理教室は12月にも開く予定です。

511/(水)