-

伊那で働き、伊那で暮らす「UIターンシンポジウム」開催

「伊那で働き、伊那で暮らす」をテーマにしたUIターン・シンポジウムが20日、伊那市役所であり、約100人がUIターンについて考えた。

シンポジウムは、伊那で働くUIターン者に、喜びや苦労、課題などについて意見発表してもらうことで、魅力ある地域づくりや企業立地のあり方を模索しようと開いた。

伊那市出身で三洋グラビア勤務の三澤慎吾さん、南箕輪村出身でルビコン勤務の堀みずほさん、兵庫県出身で伊那食品工業勤務の落俊行さん、大阪府出身でフォレストコーポレーション勤務の栗崎彩子さんの4人がパネリストを務めた。

またコメンテーターとして伊那商工会議所副会頭でサン工業の川上建夫社長と産業立地を担当している伊那市の白鳥孝副市長が出席した。

パネリストのうちUターンの三澤さんは中小企業で働くことについて「トップとの距離が近く受ける影響は大きい。地域を支えているのは中小企業だと考えて自分も中小企業で働こうと決めた」と話した。

同じくUターンの堀さんは「若い頃は都心にあこがれていたが、都心で働いてみて地元長野の良さに気付いたことは大きかった」と話した。

Iターンで伊那に住む落さんは、地域自治について「区、組がなかったら、ほとんど地域の情報も入ってこなかったので、区、組があってよかった」と話をした。

同じくIターンで伊那の会社に就職した栗崎さんは、「就職活動するときに女性でも第一線に出て働ける職場がいいと思っていた。今そのように働けている」と話した。

シンポジウムではほかに現在UIターンで伊那市で働いている人から、これからUIターンをする人たちへのメッセージも紹介された。

「車があれば生活する上で不便なことはない。アウトドアや自然を楽しみながら生活したい人は満喫できる所」など、自然環境の良さを挙げているものが多くあった。

ほかにUターン者は「30歳を過ぎてからでも戻ってくるのは遅くない」。またIターン者は、「地域にすぐ溶け込むことはできなくても、その地域が持つものをできる限り受け入れることが必要だ」としている。 -

長野県消防救助技術大会出場

伊那消防署員激励

20日に長野市で開かれる長野県消防救助技術大会に、伊那消防署から、引揚救助訓練に1チームが出場する。

伊那消防組合組合長の小坂樫男伊那市長が17日、チームの激励に訪れ、展示訓練が行われた。

引揚救助訓練は5人1組で行う。地下で負傷者が出たと想定し、塔の上で酸素ボンベを背負って負傷者を塔の上に引き上げる。

チームの5人中、3人が初めて大会に出場する若手のメンバーで、今年は特に安全、確実を基本に訓練をしてきたという。

小坂組合長は、「こういった訓練が人命救助に役立つ。全国大会目指して頑張ってほしい」と激励した。

長野県消防救助技術大会の上位1チームは、7月神奈川県で開く関東大会に進む。 -

伊那市高遠町の飯嶋ちづるさん

青年海外協力隊でエクアドルへ

伊那市高遠町の飯嶋ちづるさんは22日、青年海外協力隊員として南米エクアドルへ渡り、養護学校の教員として活動する。

飯嶋さんが17日、伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長に出発のあいさつをした。

飯嶋さんは伊那市高遠町小原出身の34歳。

これまで11年間、東京都の特別支援学校で知的障害や身体障害のある子どもの教育に携わってきた。

派遣先は南米エクアドルの公立養護学校。そこでは現地の教員とともに、障害に合わせた教育プログラムの作成や授業の助言などをする。

飯嶋さんは、教材を作るのが得意で、日本から木のパズルなど手作りの教材を持っていくという。

出発は6月22日で、1年9カ月後に帰国する。 -

市役所で土のう作り講習会

水害の起こりやすい時期を迎え、伊那市役所で18日、職員対象の土のう作り講習会が開かれた。

講習会は、全職員が土のうの作り方を覚えるようにと毎年行っており、この日は職員40人ほどが参加した。

指導した伊那消防署の署員は、「砂は袋の半分を目安に入れる」「役割分担して数人で作ると効率が良い」とアドバイスしていた。

土のう作りが初めてという職員は、「砂を入れる加減、紐の結び方が簡単そうに見えるが難しい。コツをつかみたい」と話していた。

この日作った300個ほどの土のうは、水害に備えて市役所に備蓄する。 -

新規就農者激励会

昨年から今年にかけて新たに農業に就いた新規就農者を励ます会が19日、伊那市のJA上伊那本所で開かれた。

激励会には、上伊那地域の5人が出席した。

伊那市の唐木千尋さんは、水稲や野菜の栽培を始めた。唐木さんは、「消費者を裏切らないようおいしい米を届けたい」と抱負を話した。

南箕輪村の唐澤勇治さんは、自然に囲まれて仕事がしたいと今年3月に就農。「農業の知識を増やして野菜づくりのプロを目指したい」と話した。

伊那市の白鳥崇さんは、親の後を継ぎ、黒毛和牛100頭を今年4月から飼い始めた。「自分が楽しめるようにがんぱりたい」と力強く話した。

昨年から今年にかけて上伊那地域で新規に農業に就いた人は13人。上伊那農業改良普及センターの佐藤光吉所長は、「情熱を持って目標に向かって一歩一歩着実に歩んでもらいたい」。JA上伊那の春日州一専務は、「元気の出る農業のモデルリーダーとしてがんばってほしい」と新規就農者を激励していた。 -

伊那市成人式 今年度から伊那地区も公民館単位で開催

伊那市の成人式は、本年度から伊那地区も公民館単位に分けて開催する。高遠町・長谷地区は例年通り1月1日2日に、伊那地区は8月のお盆中に開催を予定する。

伊那市では、合併に伴い、成人式の旧3市町村の統一を含めて検討してきた。

検討を進める中で、小規模にして各地域の特色をもった成人式を行う方針が出され、今年度から実施する。

これまでも公民館単位で開催してきた高遠町・長谷地区は、例年通り1月1日、2日に開催。伊那地区では、従来地区で独自に成人式を行ってきた手良地区が8月14日に開催する以外は、8月15日を予定している。

本年度の伊那市の成人式対象者は、市内の中学校を卒業した人と現在在住している人で、5月1日現在859人。

伊那市では、対象者が希望する地区の成人式に出席できるよう、住所が変更になっている人などに対し柔軟に対応していきたい竏窒ニしている。 -

「箕輪町まちづくり住民提案事業」採択事業決まる

住民団体が取り組む事業を町が支援する「箕輪町 まちづくり住民提案事業」の本年度採択事業が決まった。

19日、住民提案事業審査委員会の原敏章委員長が、本年度の採択事業を平澤豊満町長に報告した。

箕輪町まちづくり住民提案事業は、住民団体が主体的に取り組む活動を町が資金面から支援し、町民と行政による協働のまちづくりを推進しようと平成18年から行っている。

本年度の新規採択事業は11、継続事業は9で、合せて20事業を採択し、補助金の合計金額は189万円となっている。

このうち新たに、コカリナの演奏グループ風明音の会のコンサート開催やオリジナル楽曲の製作事業に11万2千円、信州もみじ湖夢くらぶが地区の荒廃農地を復旧しアンズやモモの植樹などを行う「信州みのわ 花・果実の里」事業に10万円、ウォーキング大会の開催や健康教室などを行う「天竜健康ウォーク」事業に10万円などを採択した。 -

南箕輪村長と母親が座談会

南箕輪村の唐木一直村長と子育て中の母親らの座談会が19日、すくすくはうすで開かれ、母親らから「概ね村の子育て支援に満足している」っとの声が出された。

座談会は、子育て支援に力を入れている唐木村長が、直接生の声聞き子育て支援策に生かしていこうと、3年前から行っている。

会場のすくすくはうすには9組の親子が集まり、唐木村長と懇談した。

母親からは、「すくすはうすなど子育て支援施設が充実している」「村の保育料は他の地域に比べ安い」「大芝高原など子どもを遊ばせる環境が整っている」など、政策を評価する声が出ていた。

母親らは、「今後も子育て支援に力を入れたこの体制を維持してほしい」と要望した。

唐木村長は「現在の水準を下回らないよう維持すると共に、個別相談など精神的な支援に力を入れていきたい」と答えた。 -

伊那スキーリゾートの今後の方針話し合う

伊那スキーリゾートを経営するヤマウラがスキー事業からの撤退を文書で伊那市に伝えたことを受け19日、地元地権者とヤマウラ、伊那市の3者が集まり、今後の方針について協議した。

地権者らで組織する西春近財産区、ヤマウラの中島光孝常務、伊那市の酒井茂副市長ら約10人が西春近公民館に集まり、今後の方針について協議した。

協議は非公開で約1時間にわたり行われたが、出席した西春近財産区の橋爪俊夫議長によると、協議は平行線に終わり、結論は先延ばしされたという。

仲介役として出席した伊那市は、「今日は何も決まらなかった」と話し、またヤマウラはコメントしなかった。

橋爪議長によると、ヤマウラは「スキー場経営の後継会社を見つける努力をする。1カ月の猶予がほしい」と話したということで、来月20日に改めて協議する予定。

西春近財産区では、次回の協議で結論を出し、植栽など原状復旧を求めていくことにしている。 -

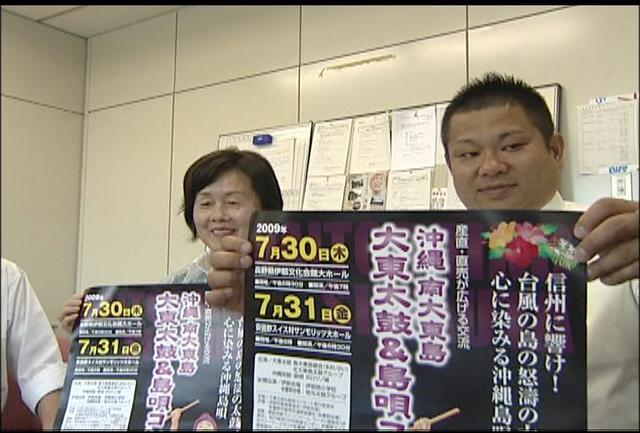

沖縄南大東島コンサート 7月に開催

住民や小学生同志の交流がある沖縄県南大東島の大東太鼓と島唄コンサートが、今年2年ぶりに開かれる。

19日に市役所で実行委員会が記者会見を開き、コンサートの開催概要を説明した。

大東太鼓を披露するのは碧会。全国でも数少ない両面打ちの太鼓で、楽譜は一切なく自由奔放で勇壮な演奏を披露する。

前回2007年の伊那公演では1600人の聴衆を魅了した。

島唄を歌うのはボロジノ娘。沖縄の衣装に身を包み三線を弾きながら歌う島唄は、沖縄のコンクールで毎年上位入賞する実力派だ。

南大東島と伊那の交流が始まったのは、一つの青パパイヤが縁だった。

伊那市の井地千代子さんが最愛の息子倫太郎さんを平成11年に交通事故で亡くし悲しんでいたときに、南大東島出身の会社の上司が「これを食べて元気を出して」と、青パパイヤを手渡した。それがきっかけで島との交流がスタートし、2005年に伊那文化会館小ホールで第1回コンサートが実現。今回が3回目となる。

今年は、24歳で亡くなった倫太郎さんの中学校時代の同級生、菓匠しみずの清水慎一さんが、コンサートの実行委員に名を連ねた。。

清水さんは、去年倫太郎さんの命日にあたる5月5日に青パパイヤを使ったケーキ「幸せの青パパイヤ」を発売。今では、しみずの人気商品になっている。

さまざまな人たちの縁で交流の輪は広がり、今年は、北大東島の子どもたちもやってくる。コンサートも伊那の翌日7月31日には、安曇野市でも計画されている。

大東太鼓・島唄コンサートは、7月30日に県伊那文化会館大ホールで午後7時から開かれる。

チケットは、前売りで大人が1000円、小中学生は500円。当日は、会場周辺で島の物産展も行われる。 -

上伊那の税収6年ぶりに減収

上伊那地方事務所は18日、昨年度の上伊那地方の県税収入見込み額を発表した。県税収入は約126億2千万円で、6年ぶりに減収となっている。

20年度の県税収入は、19年度より9億3千万円ほど少なく、平成14年以来6年振りの減収となる。

減収の最も大きな要因は、事業者が納める法人県民税と法人事業税の収入が、景気の低迷で大幅に落ち込んだことという。

これら法人二税の合計は52億6千万円で、前年度に比べて13億8千万円、約2割ほど少なくなっている。 -

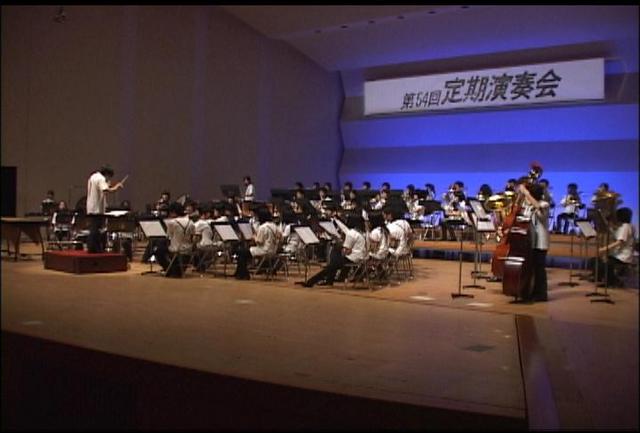

伊那北高校吹奏楽部定期演奏会

伊那北高校吹奏楽部の定期演奏会が14日、伊那市の県伊那文化会館で開かれた。部員72人が、この日のために練習してきた20曲を披露した。

新年度になって初めての大きな演奏会ということもあり、新入部員を交えて5月には合宿練習を行い、時間のゆるす限り毎日練習を積んできたという。

定期演奏会は今年で54回目で、50回以上を数えるのは県内でも珍しいという。

自分達で考えた衣装や照明、司会などで工夫を凝らしていた。

顧問の寺澤顕孝教諭は、「部活も勉強も手を抜かない文武両道を目指す生徒ばかり。演奏を通して人間力を培ってもらいたい」と話していた。

吹奏楽部の次回の演奏会は、6月28日の高校文化祭でのコンサートだという。 -

グリーンサポートスタッフ任命式

貴重な高山植物を登山者などの踏み荒らしから守るグリーンサポートスタッフの任命式が15日、伊那市の南信森林管理署であった。

今年グリーンサポートスタッフとして活動する4人が、南信森林管理署の竹内正比古署長から、任命書を受け取った。

グリーンサポートスタッフの採用は、本格的な夏山シーズンを控えたこの時期に、毎年行っている。

10月末までの間、南アルプスや八ヶ岳などで巡視パトロールやマナー向上を呼び掛ける啓発活動をする。

今年はECTシステム導入車への高速道路料金割引が始まり、高山植物を知らない観光客も増えると見ていて、これまでの2人から4人に増員した。

その一人、廣山潤一郎さんは、宮崎県から今回初めてスタッフに応募した。

期間中は、単身赴任で滞在するという。

南信森林管理署管内で昨年度発生した踏み荒らし件数は682件で、前の年より80件以上増えたという。 -

手良保園児がポニーや子牛とふれあい

伊那市手良保育園の全園児約90人が15日、ポニーや子牛とのふれあいを楽しんだ。

これは、手良の酪農家酒井秀明さんが協力を申し出て、子どもたちに農業や命の大切さを感じてもらおうと行った。

子どもたちは、ポニーの背中に乗せてもらって、園庭を回った。

ポニーのほか、4月に生まれた子牛ともふれあった。

JA上伊那の職員から、牛には上の前歯がないことなどを教えてもらい、子どもたちは興味深そうに子牛を見ていた。

手良保育園の宮下瑞穂園長は、「最近は家畜を飼っている家庭が少なく子ども達にとって大きな動物は怖いかもしれないが、牛や馬は身近でかわいいものだと感じてほしい」と話していた。 -

南殿区自主防災会が防災マップ見直し作業

南箕輪村の南殿区自主防災会は17日夜、昨年までに作成した防災マップの見直し作業を南殿コミュニティセンターで行った。

南殿区自主防災会は去年8月までに、要支援者や危険個所などを書いた防災マップを区内13の班ごとに作った。

今年は、2班分を一つのマップにする計画で、初めての見直し作業に1・2班の住民が集まった。

参加者は、要支援者の年齢や状況、保育園児が小学生になったなど変更点を確認しあって地図に書き込んでいた。

マップは12月までに全ての見直しを終える計画という。

自主防災会の唐木達会長は、「地域づくりは絆づくり。となり近所の顔が分かる支え合いのシステムにしていきたい」と話していた。 -

よろず講座が刑事事件裁判傍聴

5月21日の裁判員制度スタートを受け、自分が裁判員に選ばれた時への心構えとして18日、伊那市の富県公民館で学ぶ男性らが、地裁伊那支部で刑事裁判を傍聴した。

裁判員制度は、国民の中から選ばれた裁判員が、刑事裁判の審理や評議に参加し、有罪か無罪かを判断する制度。

始まったばかりのこの制度を理解するため、富県公民館の「よろず講座」で学ぶ男性8人が、地裁伊那支部で実際の刑事裁判を傍聴した。

この日は、無免許運転で起訴された被告の初公判が行われた。

裁判員制度の対象は、殺人や放火など重大な犯罪に限られている。

地裁伊那支部によると、1年間に裁判員の候補として裁判所に呼ばれる人の数を市町村別に試算すると、伊那市が114人、箕輪町が40人、南箕輪村が22人になるという。 -

リニア工事費 Bルートは5兆7400億円

JR東海は18日、ルート選定の基本的なデーターとなるリニア中央新幹線の工事費などの試算結果発表した。伊那谷を通るBルートの工事費は、3つのルート案の中で一番高い5兆7400億円となっている。

JR東海では、国の指示に基づき工事費や輸送量などの調査を実施していて、3つのルート案それぞれの事業費や所要時間、また今後のスケジュールについて発表した。

JR東海では、首都圏と中京圏を結ぶリニア中央新幹線の2025年の開業を目指している。

ルートについては、木曽谷を通るAルート、伊那谷を通るBルート、南アルプスを貫くCルートの3つの案が出ている。

JR東海の発表した資料によると、建設費は県や上伊那などが要望する伊那谷を通るBルートが5兆7400億円と3つの中で一番高く、JRが想定している南アルプスを貫通するCルートは5兆1千億円と試算されている。

また、所要時間はBルートの47分に対して、Cルートは40分と試算している。

JR東海では、試算結果をルート選定の基本的なデーターとし、長野県などの沿線自治体に対し説明を行い、地域との調整を進めたい竏窒ニしている。

伊那市の小坂樫男市長は、「JR東海には清算の根拠を示すとともに各地域に対して丁寧に説明を行うよう要望したい。ルートは地域の振興を考慮した形で決定され進めることが必要。今後同盟会としては、Bルート実現に向け長野県とともに取り組んでいく」とコメントした。

伊那商工会議所の向山公人会頭は「机上で出された想像通りの試算結果。鉄道が沿線の活性化に対して果たす役割の重要性を考えればBルートだと県も話している。

今後も、さらに具体的にBルートの必要性を訴えていきたい」とコメントした。

JR東海では今後、維持運営費や輸送需要量などについても8月上旬までにまとめる計画で、全ての調査結果がまとまり次第、出来るだけ早い時期に国へ報告したい竏窒ニしている。 -

上伊那公立病院の連携検討会議発足

上伊那地域の伊那中央病院・昭和伊南総合病院・辰野総合病院の3つの公立病院の連携促進について検討する会議が17日、発足した。

医師の不足や地方自治体の財政難などにより、公立病院の経営は非常に厳しい状況にある。

そういった中、上伊那地域では、医師の確保や経営改善などといった課題に直面しているとして、連携について検討する組織を立ち上げた。

会議は、病院が設置されている地区の伊那市長・駒ヶ根市長・辰野町長のほか、各病院の病院長、県など9人で組織している。

上伊那地域公立病院連携促進検討会議では、連携により医療提供体制を維持、また強化していく方策を検討していくという。 -

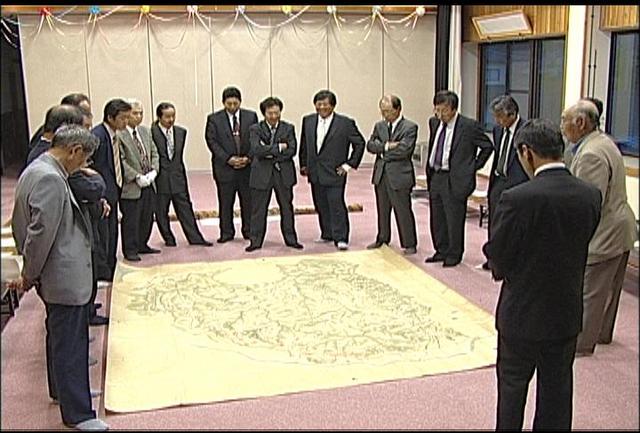

宝永の絵図 引き渡し式

箕輪町の南小河内区と北小河内区に伝わる山や水の権利などについて描かれた「宝永の絵図」の引き渡し式が17日夜、南小河内公民館で行われた。

絵図は、今から300年前の江戸時代に描かれ、南小河内と北小河内の両区で1年ごと交代で保管している。

この日は、両区の役員など16人が見守る中、昨年保管していた北小河内区から、南小河内区へと絵図が引き渡された。

絵図を受け取った南小河内区の清水義男区長は、「かつては山の恵みにより集落が維持できた。今後も、山の権利を記した絵図を村の宝として受け継いでいきたい」とあいさつした。

北小河内区の丸山亮区長は、「大切な絵図面を次の世代に引き継ぐことがわれわれの責務。絵図の存在は、両区をより強い絆で結ぶシンボル的な存在」と話していた。

式が終わると、約3メートル四方の絵図が広げられ、立ち会った区会議員らは興味深げに地図を見ていた。

絵図はこれまで、折りたたみ保管していたため、一部が裂けるなど痛んでいたということで、先月業者に依頼し修復した。

ある役員は、「噂には聞いていたが初めて見た。地区を支えた歴史の一端に触れることが出来た」と話していた。 -

長谷保育園 玉ねぎ収穫体験

伊那市の長谷保育園の園児が19日、地域の畑で玉ねぎの収穫体験をした。

収穫は、未満児から年長の50人ほどが体験。

畑は伊那市長谷杉島の伊東修さんのもので、園児たちのために8年前から毎年、奥さんとともに玉ねぎを育てている。

シカなどに食べられないように大事に育ててきたということで、今年は千個ほどが育った。

園児たちは大きな玉ねぎを一生懸命に引っ張って抜いていた。

伊東さんは、「土に触れたり、食べ物作りを子どもが知ることは大事。おいしく食べてもらいたい」と話した。

収穫した玉ねぎは、家に持ち帰ったり、保育園の給食で使われる。 -

【カメラリポート】~法華道を残したい~

伊那市高遠町芝平から、入笠山を抜け富士見町に通じる道、法華道。昔、山梨県から高僧たちが伊那谷に布教するため使った道とされ、往来も盛んだった。

しかし過疎による集団移住で芝平から人がいなくなると、法華道も利用されることが少なくなり、昭和40年代には廃道になっていた。

この道に、このほど案内看板が立てられた。立てたのは、北原厚さん。廃道となっていた法華道を、一人きりで10年間かけて整備してきた。

北原さんは次のように話す。「高遠町芝平で生まれたので、古道・歴史の道があって、あまりにも廃れて廃道になってしまって、それをなんとか復興しようと思ったのがきっかけです。それで、(下草などを)刈り始めて今年でちょうど10年。最初はとにかく、40年ほどの間があって樹木や熊笹で道も分からないほどで、とにかく残そうと思って整備してきました」。 -

おごち保育園で交通安全教室

箕輪町おごち保育園で15日、交通安全教室が開かれ、園児と保護者が交通ルールを学んだ。

この日は、ヤマト運輸による交通安全教室が開かれ、走ってくる車に向かってタイヤを転がし、車は急に止まれないことを実演した。

ヤマト運輸は、社会貢献事業として保育園や小中学校で交通安全教室を開いている。

教室では、車の周りで遊ばないことも学び、もしボールなどが車の下に入ってしまったときは運転手に教えることを確認した。

最後に横断歩道の渡り方を練習した。黒ネコが、左右を確認し手を上げて横断歩道を渡ってみせると、次は親子で練習した。子どもたちは、左右をしっかり見て安全を確認し、横断歩道を渡っていた。 -

伊那スキーリゾート撤退 ヤマウラが伊那市長に書面

今シーズンの営業を休止している伊那スキーリゾート経営のヤマウラは5月28日付けで、スキー事業から撤退するとの書面を伊那市長あてに出していたことが分かった。

それによると、ヤマウラは現段階で経営を引き継ぐ後継会社が決まっていないことから、スキー場の営業は無理と判断し、事業から撤退するとしている。

地元地権者の要望に沿い借地返還のほか、次の作業をスムーズに行うためにも測量業務を実施したい竏窒ニしているほか、伊那市に対して地元との調整を依頼している。

これについて地権者代表で西春近財産区議長の橋爪俊夫さんは、「後継会社を探しても続かないと思う。この件を長引かせてもいけないし、ヤマウラの意志も固いので原状復帰してもらうしかない」と話している。

一方ヤマウラは、「測量業務については権利関係をきちっとするために実施する。今後については様々な選択肢があると思う」とコメントしている。

この件については地元地権者とヤマウラ、伊那市の3者による協議が今週中にも開かれる予定。 -

6億7500万円の一般会計補正予算案

市議会最終日に提出伊那市議会経済建設委員会協議会は17日、伊那市役所で開かれ、第4回補正予算案が示された。

これは国からの地域活性化・経済危機対策臨時交付金として、伊那市に5億7千万円が交付されたことから追加された。

市ではこの交付金を地球温暖化対策、少子高齢化社会への対応などに充てる。

主な事業は小黒原産業適地周辺道路の整備に1億2100万円、浄水管理センター屋上への太陽光発電装置設置に7700万円、デイサービスセンター春富ふくじゅ園の増改築に1100万円など。

補正予算案は交付金のほか、国庫補助金を加え総額6億7500万円を追加することにしていて、議会最終日の22日に提案される。 -

山荘ミルクでバラ見ごろ

伊那市横山の山荘ミルクのバラが見ごろを迎えている。

山荘ミルクには、5千坪の敷地に180種類450本のバラが植えられている。

今年は肥料を変えたため、木が大きく育ち花も多くついたという。

バラの木の下には宿根草のギボウシが植えられていて、花だけでなく緑も楽しめる。

山荘ミルクの向山美絵子さんは、「バラだけだと見ていて疲れてしまう。花と緑を一緒に植え、それぞれを引き立てる配置を考えた」と話していた。

山荘ミルクのバラは、11月頃まで楽しめるという。 -

保科正之、NHK大河ドラマ化ならず

NHKは17日、2011年の大河ドラマを発表した。

伊那市を中心とする「名君保科正之公のドラマをつくる会」が目指してきた旧高遠藩主保科正之のドラマ化は、今回実現しなかった。

2011年の大河ドラマの主人公に選ばれたのは、織田信長の妹お市の娘として生まれ、徳川2代将軍秀忠の正室となった「お江の方」だった。

「名君保科正之公の大河ドラマをつくる会」は、旧高遠藩主保科正之を生誕400年となる2011年の大河ドラマにするため活動してきた。

会長の小坂樫男伊那市長は、「大変残念。今後も大河ドラマ化に向けて引き続き署名活動や要請活動に活発に取り組んでいく」とコメントを発表した。

会では、保科正之の大河ドラマ化実現を目指し、5年前の平成16年から活動してきた。

これまでに30万人以上の署名を集めたほか、NHKへの要望活動を行い、昨年2月には全国組織も発足させた。

今回は実現しなかったが、会では今後も保科正之のドラマ化実現に向け活動していくという。 -

南箕輪村出身加藤道彦さん 村商工会で講演

南箕輪村商工会の研修会が16日夜、商工会館で開かれ、南箕輪村出身で現在京都府で経営コンサルタントをしている加藤道彦さんが講演した。

研修会は事業に役立つ知識を学んでもらおうと村商工会が毎年開いているもので、商工会員約60人が参加した。

講師を務めた加藤さんは現在61歳で、下着メーカーのワコールで役員を務めるなど40年近く働き、定年後の現在は京都府で経営コンサルタントをしている。

加藤さんは、京都には大企業だけでなく、創業100年を超す中小企業が何社もあることをあげ、「長期計画をもつ経営者が多く、立ち上げ当初の信念や目標を大事にしている企業が長く続いている」と説明した。

加藤さんは、「自分の企業はこれだけは負けないというものを見つけて、そこに関して絶対に負けないよう貪欲になることが大切」と呼びかけていた。 -

「伊那市の良さは自然環境」

Uターン、Iターン就職者アンケート結果まとまる伊那市の良いところは「自然環境」、課題は「道路交通網の整備」というアンケート結果が出ている。

伊那市がUターン、Iターン就職者を対象に昨年9月から10月にかけて実施した調査で、伊那市を中心とした主要な14事業所のUターン、Iターン就職者253人から回答を得た。

伊那市に来て良かったことの第1位は「自然環境」で、UIターン者3割が回答している。

続いて「住みやすさ」「子育て環境」となっている。

一方伊那市に来てがっかりしたことの第1位は「道路交通網関係」で、良かったことと同様それぞれ3割近くが回答。続いて「都会的でないこと」と続いている。

伊那市にIターンした理由としては、「やりたい仕事だった」などと仕事がキーワードとなっているのに対し、Uターンした理由については「家の事情」「ふるさとだから」などと仕事とは直接関係なかったことが浮き彫りになっている。

伊那市は、このアンケート結果を20日に開くUIターンシンポジウムで報告する。

シンポジウムは20日午後3時から伊那市役所多目的広場で開く。 -

竜南保育園の親子がネイチャーゲーム

伊那市の竜南保育園園児とその保護者が13日、春日公園でネイチャーゲームを楽しんだ。保育参観に合わせて行ったもので、約180人が参加した。

ネイチャーゲームは、アメリカで開発された野外活動で、見る、聞く、触れるなどさまざまな感覚を使って自然を直接体験するゲーム。子どもたちは、自然の中で行ういろいろなゲームにより感受性が豊かになり、思いやりの心が育まれるという。

春日公園では、いなネイチャーゲーム協会のインストラクター5人が、さまざまなゲームを紹介した。

動物の名前が書かれたカードに従い、その動物になりきるゲームでは、子どもたちがウサギやゾウ、ペンギンなどの仕草をまねていた。

土曜日ということもあり、普段子どもと触れ合う機会の少ない父親の姿も多くみられた。 -

旧井澤家で古田人形芝居上演

伊那市西町の旧井澤家住宅で14日、箕輪町上古田に伝わる古田人形芝居が上演された。

伊那部宿を考える会が、昔ながらの造りの住宅で芝居を楽しんでもらおうと企画した。年に1回行い、今回が4回目。

古田人形芝居保存会のメンバーが、四国・阿波藩でのお家騒動を描いた「傾城阿波の鳴門 順礼歌の段」を披露した。

旧井澤家住宅は江戸時代中期に建てられ、酒屋を営んでいた。

舞台は、馬が飼われていた馬屋の部分を利用していて、訪れた人たちは趣きのある雰囲気のなか芝居を楽しんでいた。

511/(水)