-

南信労政事務所など県機関に「緊急労働相談窓口」

景気後退に伴う業績悪化による解雇などで困っている労働者を対象に、長野県は「緊急労働相談窓口」を開設する。上伊那管内では南信労政事務所(伊那合同庁舎内)に窓口を設け、各種相談に応じる。

窓口は県内6ヵ所の労政事務所(分室、駐在含む)と、県労働雇用課に開設。受付時間は平日の午前8時半から午後5時15分まで。解雇や退職勧奨、賃金や勤務時間など労働条件、配置転換など雇用全般に関して、電話での相談にも応じる。(無料、秘密厳守)。

問い合わせなどは南信労政事務所0265-76-6833、県商工労働部労働雇用課026-235-7118まで。 -

山ぶどうワイン2008年産「紫輝」7日のワイン祭りで解禁

宮田村特産の山ぶどう交配種ヤマソービニオンでつくる2008年産赤ワイン「紫輝」のビン詰めなど出荷準備作業が、醸造する同村新田区の本坊酒造信州ファクトリーで行われている。収穫から2カ月で仕込んだワインは新鮮でまろやかな味わいに仕上がり、7日に同工場で開くワイン祭りで解禁する。

村内農家が栽培し、同工場でワインに醸造して10年。県の原産地呼称制度に認定されるなど高い評価も受けている。今季も「駒ヶ原」など味わいが異なる数種類を生産する予定だが、最も発売開始が早い紫輝は720ミリリットルビンで5200本分を地元上伊那中心に出荷する。

「糖度と酸味のバランスを良くして、フレッシュでまろやかな果実感をだした」と深水公明工場長。収穫前後に天候が不順となったが、成長期の夏には天候にも恵まれぶどう自体の品質も良好だったという。

ワイン祭りは生産者や村などでつくる「中央アルプス山ぶどうの里づくり推進会議」が主催し、7日午前11時から。今回から500円の入場料制となるが、できたてのワインを振る舞い完成を披露する。

当日は村内と会場を結ぶ送迎バスも運行。祭りに関する問い合わせは推進会議事務局の村産業建設課85・5864まで。 -

優良従業員表彰式

伊那市商工会による優良従業員表彰式が24日、伊那市のマリエール伊那で行われた。

事業所に長年勤める優良従業員を表彰するもので、今年度は9企業の20人が表彰された。

表彰されたのは勤続30年以上が1人、10年以上が13人、5年以上が6人。式には15人が出席した。

伊那市商工会の森本光洋会長は、「長年勤務している優秀な人がいることで、事業が継続できます。不景気な時代でますます大変になりますが、なにより健康に留意して頑張ってほしい」とあいさつした。

受賞者を代表して、勤続33年で全国商工会連合会会長表彰を受けた有限会社丸美屋建設の北原あゆ子さんは、「今日を契機に、なお一層の努力をしてまいる所存です」と謝辞を述べた。 -

大芝高原イチゴ収穫始まる

南箕輪村大芝区で作られている大芝高原イチゴの収穫作業が始まっている。

大芝高原イチゴは、章姫と呼ばれる大粒で糖度が高く、酸味の少ない品種。

29日は、大芝水耕生産組合の武村淳一組合長が摘み取り作業を行っていた。

作業は、毎年11月の終わり頃から始まり、7月中旬まで続けられる。

大芝高原イチゴは、通常ひとふさに40個ほどなるイチゴを摘果で7個ほどにして、養分を集中させるため、甘く、粒の大きいものができるという。

また、ハウス横の作業場ではパック詰めの作業も行われ、この日は60パックにイチゴが詰められた。

収穫されたイチゴは、その日のうちに地元の直売所やスーパーの店頭に並ぶという。 -

木下ふれあいそば祭り

打ちたてのそばを味わうことができる、ふれあいそば祭りが29日、箕輪町の木下公民館で開かれた。会場は打ちたてのそばを味わおうと多くの人たちでにぎわった。

そば祭りは、地区住民の有志でつくる木下ふれあいそばの会が毎年開いているもので、今年で9回目になる。

会では、そば作りを通して交流を深めようと休耕田を使ってそば作りをしていて、今回は収穫したそば、およそ100キロを使った。

訪れた人たちは、「打ちたてなのでとてもおいしい」とそばの味を楽しんでいた。

ふれあいそばの会の加藤正秀会長は、「日本の伝統食を通じて、にぎやかに交流することができて良かった」と話していた。 -

子ども太鼓inみのわ

上伊那で太鼓演奏をしている子ども達が一堂に集う、子ども太鼓インみのわが29日、箕輪町文化センターで開かれた。

29日は、上伊那の小学生から高校生までの14団体、およそ300人が集まり、日頃の練習の成果を披露した。

発表会は、太鼓学習をしている子ども達に交流を深めてもらい、お互いの技術向上につなげてもらおうと、上伊那教育委員会が毎年開いている。

太鼓を演奏した中で、伊那市の西春近北小学校5年かしわ組では、かけ声に合わせながら叩く、「ハイ、ハイ、ハイ」という曲を披露した。

また、箕輪町の箕輪中部小学校2年1組は、子ども達がリズムを考えて完成させたオリジナルの曲など5曲を披露した。

ある関係者は、「太鼓を通じてこれだけの子ども達が集まることはあまりない。良い交流の場になった」と話していた。 -

伊那少年少女天文クラブが太陽の観察

伊那少年少女天文クラブが29日、太陽の観察を楽しんだ。

天文クラブは小学4年生から中学3年生までの22人が参加している。

この日は今年度最後の観察・学習会が伊那市のますみヶ丘公民館で開かれた。

指導しているのは、伊那天文ボランティアサークルすばる星の会。代表の野口輝雄さんが、「太陽は絶対に直接目で見てはいけない」と注意点を話したあと、望遠鏡を使って紙に太陽を映した。

続いて、望遠鏡にレンズとカメラを取り付け、太陽を撮影する方法を紹介した。

子どもたちは、デジタルカメラのモニターに映った太陽を興味深く見ていた。 -

元伊那消防組合消防本部の消防長山岸昭さん叙勲受章祝賀会

伊那消防組合消防本部の消防長を務めた伊那市の山岸昭さんが、危険業務従事者叙勲で瑞宝双光章を受章した。

29日、山岸さんの受章を祝おうと伊那市のプリエキャスレードで祝賀会が開かれた。

危険業務従事者叙勲は、警察官や消防士など危険性の高い業務に従事した人に贈られる。

山岸さんは現在78歳。昭和35(1960)年に当時の伊那市消防本部に入り、その後、伊那消防署長や伊那消防組合の消防長を務めた。

平成元年に退職するまでの28年間、地域防災のために働き、自主防災会の組織づくりにも尽力した。

祝賀会は、伊那消防署OB会などが中心となって計画した。

発起人代表の林平一郎さんは、「地域防災のために力を尽くし、伊那消防組合の礎を築かれた」と、山岸さんを紹介した。

山岸さんは、「我が人生の最良の日となりました。この章に恥じないような生き方をしてまいります」とあいさつした。 -

民間企業の5Sを学ぶ初の研修会

箕輪町は27日夜、民間企業が取り組む整理、整頓などの5S活動を学ぶ職員研修会を開いた。

セイコーエプソン松島事業所光学事業部の梅嵜秀明)さんが、松島事業所で取り組んでいる5S活動とその成果について話した。

5Sとは整理、整頓、清掃、清潔、しつけの5つをいう。

現在大手企業などでは、この5Sをしっかり管理することが製造品の生産性を上げるために必要と考えていて、活動の輪が広がっている。

町では、この取り組みを町の運営にも取り入れたいと考え、今回研修会を企画した。

講師の梅嵜さんは、職場環境を清潔に保ち、整理整頓が進んだ結果、「製品の不良品が年々少なくなった」と話した。

また、活動を通じて従業員があいさつなどの基本的な礼儀を当たり前にできるようになったことに触れ、「企業活動は利益を上げることに追われ、人間関係もぎすぎすしがち。5S活動も本来は効率性を上げるためのものだが、社員のコミュニケーションが大切」と話した。

この研修をきっかけに、箕輪町でも5S活動を進めていく予定。 -

園児が年末恒例のもちつき

年末恒例のもちつきが、一足早く南箕輪村の中部保育園で27日、行われた。

日頃から交流をしている地域のお年寄りに教わりながら、園児およそ100人がもちつきをした。

もち米8キロほどを使い、およそ200人分のもちをついた。

子ども達はお年寄りと一緒に杵を持つと、かけ声に合わせて力いっぱい杵を振り下ろしていた。

つきあがったもちは、ゴマやきなこ、あんこをまぶして味わっていた。

あるお年寄りは、「もちつきも機械でする時代なので、昔ながらのつき方を子ども達と一緒に体験できて良かった」と話していた。 -

来春卒業予定の高校生求人・求職状況まとめ

長野労働局は、今年度卒業予定の高校生の求人・求職状況をまとめた。

9月末現在、伊那地域の求人数は548人、求職者数は366人で、求人倍率は前の年の同じ月に比べ0.07ポイント低い、1.5倍。

就職内定率は、71.6%と前の年の同じ時期に比べ10ポイントほど高くなっている。

長野労働局によると、内定率は全県的に高く、これは採用時期が全体的に早まってきていることが影響しているという。 -

10月の月間有効求人倍率0.98倍

伊那公共職業安定所は、10月分の労働市場概況をまとめた。それによると、10月の月間有効求人倍率は0.98倍となっていて、4年4ヵ月振りに1倍を割った。

伊那公共職業安定所によると、新規求人数は1053人。また新規求職者数は882人で、月間有効求人倍率は0.98倍と、平成16年5月以来4年4カ月振りに1倍を割った。

これについて伊那職安では、夏以降、原油・原材料の価格が上がり、経済状況が悪化したことが原因としている。

それに伴い、企業の倒産や派遣社員の契約解除も増え、8月以降は新規求人数も2割から3割程度減少しているという。

今後このような経済状況が続けば、求人倍率もこのまま下がっていくのではないか竏窒ニ話している。 -

鳥インフルエンザ対応演習

鳥インフルエンザが発生した場合の対応方法を学ぶ研修会が28日、伊那市で開かれた。

研修には、県や市町村関係者、農業関係団体などから70人ほどが参加した。

これは、鳥インフルエンザが発生しやすい時期を前に、発生時の対応方法を知ってもらおうと、伊那家畜保健衛生所などが毎年開いている講座の一環で、実技を行うのは今年が初めて。

この日は、伊那家畜保健衛生所の職員から指導を受けながら、実際に防護服を着用して、消毒方法などを学んだ。

ウイルスを封じるため、消毒は始めに建物の外側から行い、液体の消毒と、消石灰の2つを使用する。

職員は、「地面だけでなく、壁も消毒すること。消石灰を撒いたあとは、竹ぼうきなどでまんべんなく広げること」と指導していた。

関係者は、「1羽でも感染すると、その建物内の鳥は全て処分することになる。大人数で行うことになる作業がスムーズにできるよう実習を進めていきたい」と話していた。

家畜保健所では、「飼われている鶏が感染している疑いがある場合は、すぐに連絡してほしい」と呼びかけている。 -

木工家たちの作品展「ウッド クラフト ジョイント イン 伊那」

県内外の木工家たちの作品展「ウッド クラフト ジョイント イン 伊那」が28日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。

作品展はもともと、伊那技術専門校で木工を学んだ卒業生が始めたもので、今回で5回目。

回を重ねる中で、伊那技術専門校の卒業生以外も参加するようになり、今年は県内外の17人がおよそ200点の作品を出展している。

テーブルセットや時計、食器など作品はさまざまだが、どの作品も作家が一つ一つ手作りしたもの。

また、天然の木から切り出した一枚板を使用した作品が多いのも特徴。

主催者は「職人が作った細かい手仕事を見て、木目の違いなどを楽しんでほしい」と話していた。

作品展は30日(日)まで。 -

伊那市カレンダー発売

伊那市は、市内の風景写真を載せた来年用のカレンダーを発売した。

カレンダーは市のPRに役立てようと、初めて作った。

ハガキサイズで、各月ごとの四季折々の写真と、その月の主な行事が掲載されている。

写真は、伊那市が撮りためたもので、鳩吹公園やしんわの丘ローズガーデン、小沢の芝桜などがある。

初版は50部で、みはらしの湯やさくらホテルなど市内6カ所の施設で、1部500円で販売している。

伊那市では、「市民はもちろん、伊那市を訪れた人にも活用してもらいたい。好評であれば増刷していきたい」と話している。 -

小規模特認校の新山小学校

来年度の入学希望者なし伊那市内全域から児童を募集してきた新山小学校の募集が28日、締め切られた。伊那市によると、来年度の入学希望者はなかったという。

児童数が定員を満たしていない新山小学校は、来年度から通学区を限定せず、市内全域から通うことのできる小規模特認校になった。

その後、市では来年度以降に新山小学校への入学希望者を募集していたが、締め切り日の28日までの間、申し込みはなかった。

期間中、市内から1件、市外から3件の問い合わせがあったが、いずれも平成22年度以降の入学希望者だという。

この状況を受け、伊那市では引き続き募集をしていく予定。

現状で来年度、新山小学校へ入学する児童は1人で、現在の1年生が2人しかいないため、このままだと来年度は1、2年が複式学級になるという。 -

製造業社員を講師に子ども科学教室、次代につなぐものづくり

上伊那の製造業10社の若手社員らが講師となり小学生にものづくりの楽しさを伝える「上伊那子ども科学教室」が29日、駒ヶ根市の駅前ビルアルパで開かれた。県テクノ財団伊那テクノバレー地域センターの主催で、60人の児童が参加。赤外線センサーで障害物を探知してモーターで動く「すもうロボット」を工作した。理科やものづくり離れが叫ばれる現代の子どもたちに、体験する機会をと昨年度から始めた試みだが、テレビゲーム世代の若い社員がものづくりを基礎から学ぶ原点回帰の要素も含まれている。入社数年の技術者は子どもたちを教えながら、一緒になって確かめるようにロボットを組み立てた。

産業用ロボットや工作機械用の空気圧機器を製造するコガネイ(駒ヶ根市飯坂)は、入社1、2年の社員3人を講師として参加させた。同社生産技術グループリーダーで同教室実行委員会の座長をつとめる伊藤定義さん(43)は「技術系でも今の若い社員は机上で学んできただけで、実際に入社するまではものづくりを体験してこない人が多い。子どもの頃にプラモデルを作ったとかいう経験が乏しいんです」と説明する。

今回で4回目を迎える同教室。子どもたちのものづくりにふれる機会を増やし将来的な地域の技術力継承に役立てるのがねらいだが「色々な体験が乏しい若手技術者の知識向上にも役に立つ」と伊藤さんは続けた。

表面処理のサン工業(伊那市西箕輪)も若い社員が中心になり参加した。入社2年目の重松宏明さん(24)は汗だくになりながらも、熱心に子どもたちを指導。「一人ひとりペースが違うので教えるのが大変。これから会社で後輩を教える立場になったとき、『これは分かるんじゃない』とか先入観を持って教えないように心がけたいですね」と話した。

赤穂小学校5年の澤田紘希君は「難しいけど、動く仕組みとかが分かっておもしろい」と製作に夢中。ネジを回したり、ニッパーで切ったり。子どもたちと若い技術者は心をひとつにして工作に励んでいた。 -

伊那市緊急経済・雇用対策本部設置

伊那市は、世界的な金融危機や円高などの経済状況の悪化に対応するため緊急経済・雇用対策本部を28日設置した。

伊那市緊急経済・雇用対策本部は、経済状況の悪化に対し、市内の中小企業を支援しようと設置された。

企業の現状を情報収集するとともに、企業訪問を行い伊那商工会議所や伊那市商工会と連携して今後の経済、雇用対策に反映させる考え。

市役所内に相談窓口を設置するほか、国の経済対策に連動し、利率2パーセントで保証料100%を補助する特別経営安定化資金について対象業種を185から618に拡大して対応する。

対策本部では、国の定額給付金についても対応することにしている。

この日の記者会見で小坂樫男市長は、「口座振替だと消費につながらない。地域経済の活性化につながるような方法にしたい」と述べ、あらためて地域振興券的な給付方法が望ましいとの考えを示した。 -

五平餅とそばを楽しむ会

伊那市富県南福地で23日、五平餅とそばを楽しむ会が開かれた。

南福地公民館には地区住民が集まり、五平餅などを味わった。

五平餅は地元の米、みそを使って皆で作った。

地元で作った炭を使い、香ばしそうに焼けていた。

子供達は、仲良く並んで五平餅をほおばっていた。

この会は、地元の社会福祉協議会が主催して6年前から毎年開いている。

今年は、地区の高齢者クラブたかずや会がそば打ちを指導し、打ち立てのそばも楽しんだという。

子供達は、「自分達でつくった五平餅もそばもおいしかった」と話していた。 -

伊那部宿文化祭売上の一部を寄付

伊那市西町の伊那部常会は26日、文化祭で行ったバザーの売上金の一部を伊那市に寄付した。

伊那部の総代を務める原壮内さんと、伊那部宿を考える会会長で文化祭実行委員会副会長の田中三郎さんが伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長にバザーの売上の一部2万円を手渡した。

文化祭は今月9日、伊那部集会所を会場に行われ、地域の住民が日用品や野菜を持ち寄りバザーをした。

伊那部では、売上の一部を伊那市に使ってもらおうと毎年寄付を行っていて、今年で18年目になる。

原さんは、「伊那市の福祉のために有効に使って頂きたい」と話していた。 -

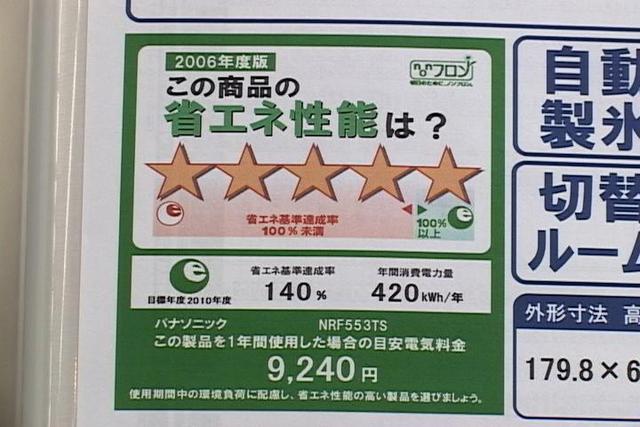

省エネラベル掲示調査

長野県は、地球温暖化対策のため家電の省エネ性能を示すラベルの表示を量販店に義務付けている。

27日から省エネラベルの表示確認調査が県内各地の大型家電量販店で行われ、上伊那管内では3つの店舗で調査があった。

このうち、伊那市のベルシャイン伊那店内にあるベスト電器でも調査が行われた。

県の職員らは、販売員から説明を受けながら、ラベルが表示されているかなどをチェックしていた。

省エネラベルとは、省エネの性能が星で示されているほか、エネルギー消費効率や年間の目安となる電気料金などが表示されている。

長野県では、平成18年から消費電力の多いエアコン、冷蔵庫、テレビについて、表示を義務付けている。

県の職員によると、管内の量販店では、適正に表示されていたという。

テレビを見に訪れた人は、「省エネには興味があるので、購入するときには参考にします」と話していた。 -

クリスマスケーキづくり楽しむ

クリスマスのデコレーションケーキを作るスイーツ講座が27日、伊那市の女性プラザで開かれた。

スイーツ講座は毎年恒例で、この日は20人がケーキ作りを楽しんだ。

指導したのは、伊那市山寺のフランセ板屋の福澤豊さんら3人。

一人一つずつ用意されたココアの丸いスポンジにチョコレートクリームで飾り付けをした。

泡立てて、チョコレートを混ぜたクリームをスポンジに塗り、イチゴを並べ、さらにクリームを塗る。

福澤さんが、鮮やかな手付きでクリームを塗る手本を見せると、参加者は感心していた。

仕上げはクリームを絞り出したり、イチゴやサンタクロースなどで飾る。

参加者は、それぞれ工夫してケーキを仕上げていた。

ある参加者は、「クリームのきれいな塗り方がわかってよかった」と喜んでいた。 -

さくらの里が高遠小に感謝状

伊那市高遠町の特別養護老人ホームさくらの里は27日、7月に寄贈された車イスのお礼にと、高遠小学校に感謝状を贈った。

高遠小学校の保健委員会のメンバーが、さくらの里を訪れ、伊藤順一所長から感謝状を受け取った。

高遠小学校は、児童会の呼びかけで保健委員会が中心となってアルミ缶などを集め、7月に車イス2台を贈った。

車イスは大変役に立っているということで、今回、感謝状が贈られることになった。

伊藤所長は、「よい贈り物をありがとう。大切に使っています。お年よりも喜ぶので、また遊びにきてください」と話していた。

子どもたちは歌を披露して、お年寄りと交流していた。

歌を披露したあとは、子ども達が車イスを押して、部屋までお年寄りを送っていた。 -

アマランサス調理講習会

保育園の給食に活用してもらおうとアマランサス調理講習会が27日、伊那市のいなっせで開かれた。

伊那地域アマランサス研究会が開いたもので、市内の保育園の栄養士や調理師が参加し、アマランサス入りの野菜コロッケとカップケーキを作った。

研究会は今年、食育に役立ててもらおうと市内の保育園にアマランサスの苗をプレゼントした。

今回は、調理方法を覚えて保育園で味わう機会を作ってほしいと、講習会を計画した。

講師を務めたのは、大阪府の常磐会短期大学准教授の川西正子さん。

川西さんは、「子どもたちが自分で育てたものを食べられることがとてもいい」と話し、子どもたちが好きで食べやすいメニューを紹介した。

コロッケは、加熱したアマランサスをジャガイモなどの具と一緒に混ぜ、衣にもパン粉にポップしたものを加えている。

カップケーキは、ポップと葉を生地の中に入れた。

調理師たちはレシピを見ながら手際よく調理し、できたてを試食すると、「アマランサスのつぶつぶが残って触感がおもしろい」「しっかり主張があっておいしい」と好評だった。 -

ティービーエムにグッドカンパニー大賞優秀企業賞

発電用タービンブレードの製造を主力に機械部品加工を手がけるティービーエム(宮田村、山田益社長)が、社団法人中小企業研究センターが設ける今年度のグッドカンパニー大賞優秀企業賞に選ばれた。経済的、社会的に優れた成果をあげた企業に贈られるもの。同社は世界的なエネルギー事情にも関わる原子力発電用のタービンブレードを中心に事業を拡大。27日には地元の宮田村議会が今年から稼動を始めたばかりの同社伊那工場を視察し、郷土から世界へはばたく高精度の技術力にふれた。

伊那市西箕輪の伊那インター工業団地内にある伊那工場。新興国などでも建設が進む原子力発電所で使われるタービンブレードの生産に対応するため、最新鋭の加工機械がほぼ24時間体制でフル稼働する。

視察した宮田村議を前に唐澤敏治副社長は「競合企業はもちろんあるが、大手を除く出先企業の中では設備的にも最も充実しており、量的な加工も一番こなせる。シビアな納期などへの対応も強い」と胸を張った。

世界最大手の電機メーカー米国のゼネラルエレクトリック(GE)社とも直接取引でタービンブレードを加工するなど、世界的なエネルギー事情にあわせてますます存在価値も高めている。

「日本国内ではアレルギーがあるのも確かだが、後処理をきちんとすれば効率もよく環境にもやさしいのが原子力」と唐澤副社長。世界的な金融不安による影響についても「心配する部分はあるが、現状のままでいけば来年も100%稼動の予定」と説明した。

同賞は毎年、経済産業省、文部科学省、商工会議所などの推薦をもとに審査し42回目。上伊那からは、06年度に伊那食品工業(伊那市)がグランプリ、ミカドテクノス(箕輪町)が特別賞に輝いている。今年度の優秀企業賞は8社で北陸甲信越地区からはティービーエムのみ。グランプリには諏訪市の小松精機工作所が選ばれ、長野県の技術力が高い評価を受けた。 -

伊那緑ヶ丘幼稚園で文化祭

伊那市山寺区の伊那緑ヶ丘幼稚園の文化祭が23日、開かれた。

文化祭は52回を数える伝統行事で、園内はPTAの出店などでにぎわっていた。

文化祭では、毎年テーマを決めて展示を行っていて、今年は「世界ふしぎ発見」をテーマに作品展が開かれた。

年長児は、海の中をイメージして作品を作った。

引っ張ると動くクラゲや、中を通り抜けられる秘密の通路などがあり、展示物で遊べる仕組みになっていた。

年中児は、恐竜をテーマに作品を作った。

大きな恐竜のはりぼてもあり、子ども達が背中に乗って楽しんでいた。

運動会が終わった10月から制作を始めたということで、園児らの力作が並んでいた。 -

模様入りデザインアップル

上農生が収穫

南箕輪村の上伊那農業高校で26日、模様入りのリンゴ“デザインアップル”の収穫と箱詰め作業が行われた。

デザインアップルは、日光を当てない部分にシールははってリンゴの表面に模様をつけたもの。

このリンゴを育ててきた園芸科学科食用植物コースの2年生12人が、収穫したリンゴを箱詰めした。

デザインアップルは贈答用に作られたもので、毎年上農高校で農作業を通した交流をしている東京都の武蔵野市立第3中学校に贈る。

この日は100キロほどを収穫し、大きさや模様など一つひとつ確認しながら丁寧に並べて箱に詰めた。

このリンゴは今年5月、摘果作業を第3中学校の生徒と一緒に行ったもので、交流した時の写真や手紙を添えて送るという。

なお2年生は来月、沖縄県への修学旅行を予定していて、現地で交流する高校生にも、このリンゴをお土産としてプレゼントするという。 -

新ごみ中間処理施設の用地選定

住民グループの公開質問状に伊那市が回答伊那市は26日、新ごみ中間処理施設の用地選定について美篶地区の住民グループが出していた公開質問状に対し回答した。

公開質問状に対する回答は伊那市役所で行われ、住民グループ11人と市職員など5人が出席した。

質問は6つで、候補地選定にあたり、なぜ「気象」を評価項目から外したのか竏窒ニいう質問には、「環境影響評価アセスメントの段階で実施される気象調査に委ねる」と回答している。

また、美篶地区がアセスメント実施の合意形成の対象地区になっていないのはなぜか竏窒ニいう問いには、「候補地の地元、北新区と桜井区の合意が得られてから着手し、関係地域の意見を聞き評価方法などを決める」としている。

他に用地選定にあたり住民の聞き取り、現地調査をしないで決めたのはなぜか竏窒ニいう質問には、「用地選定委員会で現地調査を行ったほか、委員会全てを公開し、住民から寄せられた質問、意見は全て委員会で協議した」としている。

施設の安全の根拠については、伊那中央清掃センター周辺住民に健康被害がないこと、また水害に対しては、天伯水源付近の堤防は計画高水位より高いことなどを挙げている。

他に、なぜ竜東地区だけが今まで同様ごみの排ガスの下で不安に暮らさなければならないか竏窒ニの質問には、「特定の地区を想定して選定したのではなく、客観的な評価で決めたもの。排ガスの排出基準には厳しい基準があり、施設が住民や環境に悪い影響を与えることはない」と回答している。 -

木曽屋の「絵島八割蕎麦」が農林水産省総合食料局長賞

信州そば品評会信州そばの品評会で、伊那市高遠町の木曽屋の「絵島八割蕎麦」が農林水産省総合食料局長賞を受賞した。 26日、品評会の表彰式が長野市で行われた。

この品評会は、信州そばの品質向上を目的に毎年行われている。

木曽屋の「絵島八割蕎麦」は、そば粉配合率70%以上の乾そばの部で、出品40点の中から選ばれた。

今回の農林水産省総合食料局長賞は2年連続の受賞。

熊谷和寛社長は、「生産者、製粉業者、加工業者の3者の連携がうまくできた。さらにいいものを作っていきたい」と話していた。 -

「ふるさと便」出荷作業

箕輪産リンゴに児童の手紙添えて

箕輪産のリンゴに町内の児童の手紙などを添えて贈る「ふるさと便」の出荷作業が26日、箕輪町中原の果実選果場で行われた。

ふるさと便は、箕輪産の農作物に町を紹介する便りや絵を添えて贈るもので、箕輪町観光協会などが行っている。

この日は担当者がリンゴを詰め込んだダンボールにパンフレットや手紙などを入れる作業にあたっていた。

今回は箕輪南小学校の児童から絵が18点、作文が30点寄せられたという。

リンゴは遠くに住む友人や親戚などに贈られるということで、心温まる贈り物として喜ばれているという。

箕輪の選果場は今が出荷のピークで今シーズンはおよそ4万ケースを出荷する計画。

1912/(金)